塾長ブログ

2022.09.26

子供にイラッ!その原因は?

子育てをしていると、ついつい子供の言動にイラッとすることもあります。

その瞬間、頭に血が上って感情的になり、怒鳴らなくてもいいのに大きい声で子供を非難してしまう。

そして、少したって冷静になると「やってしまった」と後悔の念に駆られることはありませんか。

分かっていても「つい」イラッとしてしまう。

その原因は何でしょうか。

もちろん、個人個人の考え方や状況が異なるので一概には言えませんが、今回は一般的によく言われているものをいくつか挙げていきたいと思います。

1.子育てが自分の思い通りにいかない

これが一番よくある原因ではないでしょうか。

「子供が親の言うことを聞かない」、「予定通りに物事が進まない」「想定外のトラブルが発生する」など。

自分の考える理想の子育てが頭の中にあり、それ以外は妥協できないと考えている人は特に、「こんなに頑張っているのにどうして上手くいかないのだろう」と現実とのギャップに落胆するでしょう。

そして、自分の理想があるからこそ、「自分の子供もその型にはまっていなといけない」と子供に期待してしまい、それにそぐわなかった時、子供に対して余計にイライラしたり怒りを感じたりします。

しかし、子供は人間です。

それぞれに人格や個性、考え方があり、それは親とは同じではありません。

親が思った通りの結果にならないのは当然と言えます。

ましてや、人間としてまだまだ発展途上にある彼らは、親がいくら説明しても理解できないことは非常に多いです。

この事実を理解し受け入れられないと、子育てにおけるイライラは解消されることは難しいでしょう。

固定概念い囚われず、常に完璧を目指すのではなく、「子育てとは思い通りにいかないもの」と現実を受け入れ、6割上手くいけば大成功くらいの軽い気持ちでいた方が、プレッシャーも減り気が楽になります。

子供を自分の型に無理やり押し込めるのではなく、状況に応じて臨機応変に対応できることを考えが方がいいでしょう。

2.周囲からの支援がなく孤立している

昔なら大家族で、育児の負担は母親だけでなく、祖父母や兄弟、時には親せきや近所の人々が関わって、地域社会全体で子育てをする光景がよく見られました。

しかし、核家族化が進み、ご近所との触れ合いも少なくなってきた現代の社会においては、子育ての負担をこれら人々に分散されることがなくなってきた分、時には母親一人が背負うという状況も頻繁になっています。

子育ての責任を全て母親が負って、誰からの支援も受けられず、プレッシャーに押しつぶされそうになったとき、人間はイライラせずにはいられません。

孤立し、心が疲れ、ゆとりがなくなっているのです。

相談や共有することができす、不安や不満、心配などを自分の内側にどんどんため込んでしまうと、精神的に不安定になりイラついてしまいます。

特に親子だけの家庭が主流である現在、夫の支援が受けられるかどうかが、母親の心理状態に大きな差を生みます。

夫が子育てに協力的であることは、肉体的に子育てへの疲労を軽減させるだけでなく、病気などのいざというときは夫に任せられるという安心感にもつながり、イライラをなくすのに大きく貢献します。

先ほども述べたように、夫婦以外のサポートが期待できないとき、これは重要な意味を持ちます。

夫婦関係に関して言うならば、夫婦間の不和も子育てのイライラを助長します。

そして、この不和は子供も感じ取り、その成長(特に精神面)において多大な影響を与えてしまうので、ぜひ注意してください。

例えば、受験を控えた生徒に夫婦喧嘩や離婚などという問題がどれほど大きな影響を与えるか想像してみてください。

3.子供の行動や感情に過剰に反応してしまう

精神的に未熟な子供たちは、自分がどうしていいか分からずパニックになったり、社会的に期待されることとは違うリアクションをしてしまうことがあります。

経験の少ない子供たちは適切な対処法を知らず、短絡的に暴力をふるったり口答えしてしまうことがあります。

もしくは、反対にすぐあきらめたり落ち込んだりして、自分のうちに籠ってしまい、周囲を一切拒絶してしまうこともあります。

大人と同じではないからこそ子供の反応に驚き戸惑い、「予測できない」、「思っていたのと違う」と感じたとき、適切な対処方法がわからなくなり、イライラを募らせることになります。

理解できない人間を相手にすることほど不安で恐ろしいことはありません。

だから、余計に子供に対する反応が衝動的で敵対的になってしまいます。

そういう時は、「子供は時にはよく分からないことをする」と心の準備をしていれば、子供の予想外の反応でも受け入れやすくなります。

正しい、正しくないという判断をする前に、先ず抗わず現状を受け入れる。

そうすると、ゆとりが少しできるので客観的に状況をみることもできます。

そして、大人として大きな心で子供を包み、寄り添うようにして、子供がなぜそのような反応をするのか話し合いましょう。

そうすると子供も落ち着き、問題解決への糸口が見えてきます。

4.自身が疲れている

子育ては重労働です。

そして、24時間労働でもあります。

最近は共働きの家庭も多く、仕事と家事、そして子育ての両立をしなければならない親もたくさんいます。

子育ては労働基準法で定められている範囲外なので、当然過剰労働になり、心身ともに大変な疲労を伴います。

働き過ぎで疲れれば仕事の効率は悪くなり、思うようにいかなくなるので、イライラも増えていきます。

休息を取りたくても、親としては常に子供のことを心がけないといけないので、子育てのことを一切忘れて本当の意味で休むということはできません。

睡眠不足になり体調も万全ではなくなります。

それでも、子供のために働かないといけません。

このような状況では感情を制御し、子供に対してイライラしないというのは至難の業です。

何事にも子供が優先され、自分のことは後回しと言う環境では、自分の時間を取ることもできないので、趣味などで精神をリフレッシュして英気を養うというのも困難です。

結果、ストレスがたまりイライラしてしまいます。

5.ゴールが見えない、報われない

「ここまでやったら終わり」という明確なゴールがあれば、「あと少しだから頑張ろう」ということも可能です。

しかし、子育ては終わりの見えにくい仕事なので、心もうんざりしてしまいます。

「これだけやればこれだけの見返りがある」と分かれば、今は苦しくてもその報酬を期待して努力することもできます。

でも、子育てではいつどのくらい報われるかということははっきりしていません。

そうなれば気力も失せてしまうのも当然です。

苦労の割にすぐに手に返ってくるものが少なく、「自分は何のために子供を育てているのか」と疑問を持つようになってしまいます。

トラップにはまり抜け出せない感じがして、悩みノイローゼのような状態になることも。

そうすると理不尽や不条理を感じ、周囲に対してイライラします。

特に孤立した状態では、自分のことを本当に分かってくれる存在がいないので、ネガティブな面しか考えられなくなり、ちょっとしたことで子供に当たってしまうのも納得できます。

明確な区切り、具体的な報酬がないというのはつらいものがありますね。

子育てにおいて、親が子供に対してイライラしてしまうのは決して特異なことではありません。

むしろ、普通でどの家庭でもよくあることです。

だから、「イライラしてしまう自分は異常だ、間違っている」と必要以上に自分を責めないでください。

子供のことを一生懸命に考え、より良い人生を送ってほしいと願うからこそ、子育てが思うようにいかないときに不安やストレスを感じ、精神が不安定になってイライラするものです。

イライラを感じるのは、「子供のことを真剣に思っているからこそ」とも言えます。

でも、イライラした状態で怖い顔で子供に接し、何かと言っては怒鳴って叱りつけても、大抵いいことはありません。

今回の記事でイライラの原因を知った上で、より良い親子関係を築くための、そして、自分を上手にコントロールするための役に立ててもらえればと思います。

原因が分かれば対処法も考えられますし、イライラも軽減できると思います。

何十人も子供を育てた子育てのプロはいません。

みんな悩みながらぶつかりながら、試行錯誤四苦八苦して子供を育てています。

思い通りにいかないのは当然です。

苦労ばかりです。

お互いに助け合い、みんなで頑張ればイラつきも減り、よりうまく子育てができると思います。

だから、一人で何とかしようと思わず、時には外部に助けを求めてもいいと思います。

子供のために、そして、子育てに頑張る親であるあなた自身のために。

2022.09.26

大人の何気ない言動が子供に悪い影響を与えているかも(その一)

「子は親の鏡」などと言いますが、子供の考え方や言動が親に似てくるという意味です。

いつも身近に接する親が子供に与える影響は大きいものです。

子供の問題も、実は親の影響が原因であるこも多いのです。

今回は親の態度が子供に与える影響について考えてみます。

子供は親(大人)のことをとてもよく見ています。

分からないようにこっそりやったつもりでも、実は見られていたということはよくあります。

そして、子供は大人の行動を見ながら、自分の行動を行います。

良い行いならいいのですが、多くの場合は親の望まないような言動をしてしまいます。

注意しても「お父さんやお母さんもやっていたじゃない」と言われると、ぐうの音も出ませんよね。

「大人だからいいの」なんて無茶な理屈をつけても、子供は納得せず余計に大人への懐疑心を増してしまいます。

または、「大人は自分の都合のいいことばかり言う」と大人への信用を失う結果になることもあります。

「現実は理不尽なことだらけ」と教えてしまうのも悪くないですが、子供の精神的成長段階と説明の仕方に注意しないと、反って社会に対して失望してしまうかもしれません。

いずれにしても、子育てがやりにくくなるのは困ります。

こうならないためには、やはり我々大人自身が普段から自分の言動を律し、子供への影響を考えながら立ち振る舞わないといけません。

子供に接するとき大人が注意すべきこと

1.子供を一人の人間として対等に扱う

よく幼児や小学校低学年の児童に多いのですが、他の子供を「バカ」と言ったり、たたいたりする子供がいます。

そのような子供は、家庭で親から「バカな子ね、何でそんなことするの」と言われたたかれ怒られていたりします。

親としては何気なく言って、躾としてたたくかも知れませんが、そうされた子供は自分も同じように他者に対して同じ行動を繰り返します。

学びの基本は「真似る」ことなので、親のことをよく見て同じことをするのは成長においては至極自然なことです。

しかし、社会的立場などはまだ理解できないので、「大人はいいけど子供はダメ」という理屈は通用しません。

大人が「大人はいいけど子供はダメ」という考え方を持つのは、それが楽だからです。

そして、それを正当化させるのが「大人は上で指導し、子供は下でいいことを聞かないといけない」という上下関係の概念でしょう。

確かに、上下関係にしてしまえば言うことを聞かせるのは楽なのですが、子育てにおいて楽を優先させるといびつな事態が起きることが非常に多いので注意しないといけません。

親が支配的な姿勢ばかりとると、子供は委縮し人の顔ばかりうかがう神経質な性格になってしまう恐れがあります。

または、ほかの子どもに対して高圧的な態度をとるような子供になるかもしれません。

やはり、子供と接するときの基本は「相手を対等な一人の人間として尊重する」でしょう。

一人の人間として敬えば、子供も他の人に対して同じように尊敬の念を持って接するようになります。

とは言え、まだ人間として未熟な子供たちに対等に接しても、子供には至らないところが沢山あります。

そこは大人の余裕と言うか、大きな心を持って時には許し、時には諭し、子供が望ましい人間に育つように支えてください。

「対等」と言いつつ「子供」と言う点も考慮しないといけない、という非常に難しい対応を迫られるわけですが、それができるようになれば子供もきっと健やかに育つでしょう。

また、「相手を尊重する」態度は自分の子供に限ったことではななく、他の子供や大人に対しても同じで、他人の悪口を言ったり批判するのもやめましょう。

2.信念をもって一貫した態度をとる

同じことを子供がしても、ある時は何も言わなかったのに、別のときは鬼のように怒るなんてことはありませんか。

気分によって親の態度が一貫せずガラッと変わってしまう場合、子供はどうしていいか分からなくなってしまいます。

「前は良かったのに、なぜ今回はダメなの」と混乱し、安心して様々なことに挑戦できない子供になってしまうかも知れません。

先生や親の前ではとても「いい子」なのに、大人の見ていないところでは平気で悪いことをする「裏表のある性格」に育ってしまうこともあり得ます。

同様に、自分の子供と他人の子供で態度が変わるのも問題です。

「身内に厳しく他人にやさしい」と言うのは一つの美徳であり、他者をより尊重するというのは社会性を維持するには非常に重要なことです。

しかし、それが度を過ぎて他の子供ばかり褒めて、自分の子供を卑下するようではいけません。

特に子供は、自分を他の子と比較されると傷つくことが多いです。

そして、自分を過小評価するようになり、無力感から何でもすぐにあきらめたり、自分の存在価値を認識できないようになってしまいます。

ストレスと劣等感を感じ、他者をねたむようになるかも知れません。

人によって態度を変えるというのは処世術としてはありなんですが、まだ成長段階の不完全な子供にはそれはよく分かりません。

だから、子供の前ではなるべく一貫した正しい態度で接するように注意しないといけません。

3.子供の立場をしっかり理解する

次に注意しないといけないことは、状況をしっかり把握して行動することです。

ついつい状況から勝手に判断し子供を叱ったりしたことはありませんか。

実は誤解で真実は違っているにもかかわらず、言語道断で一方的に怒ったりしていませんか。

言葉は一度発すると独り歩きし、取り返しのつかないこともありますので、子供に対して何か言うときはいつも正しい状況判断をしないといけません。

難しいことかも知れませんが、一番いいのは子供の言い分もきちんと聞くということです。

そして、状況を一つ一つ明らかにしてから、子供を諭すように話をしてください。

この状況把握の過程で、子供も自分のしたことを正確に理解できますし、親も頭に上った血を下げて冷静に判断できるようになります。

その場の勢いで感情的になって子供を一方的に怒鳴りつけることは、子供に「自分は理解してもらえない」と言う印象を与えてしまいます。

「自分は悪くないのに」と大人に対する不信感を募らせるかも知れません。

慌てずにその場の状況、特に子供の立場を正確に把握することを努めましょう。

面倒くさがらず丁寧に接することで、両者が客観的に見つめ直すことができます。

子育てにおいて誤解は子供の心の成長にマイナスの影響を与えますので、親子のコミュニケーションをしっかり取ってお互いの立場を正しく認識、合意してから問題解決に向けて話し合いましょう。

目的は子供を非難することではありません。

今回も少々長くなってまいりましたので、ここでいったん止めます。

続きは後日書きますので、お楽しみに。

大人のあまり自覚のない何気ない行動を、子供はしっかりと見ています。

子供と接するときはいつも、「見られている」ということを念頭に置いて、自分の言動が子供に悪影響を及ぼさないか気をつけましょう。

親としては神経が疲れますが、長い目で見るとその方が親子ともどもいいと思います。

2022.09.25

定期テストで良い結果を出すために勉強以外で心がけること(その二)

今回も定期テストで良い結果を出すために、勉強以外で心がけることを話したいと思います。

勉強そのものだけでなく、様々な要素がテストの結果に影響を与えます。

それらを心がけてテストに臨めば、より良い成績が得られるようになるでしょう。

そういう訳で、前回のリストの続きを見てみましょう。

6.テスト勉強の計画表を作る

よく何も考えずにテスト勉強をする生徒がいますが、そうすると時間までに勉強が終わらなかったり、やりこぼしたことが出てきたりします。

そうならないためにも、最初に自分がやらなければならないことを確認し、期限を決めていつまでに何をするなど、計画表にまとめましょう。

そうすれば、これだけのことを勉強するにはいつから始めなければいけないか、一日にどのくらいやらなければいけないかが分かります。

先のことが見通せれば、やる気もわいてきます。

逆にゴールが見えなければ、どうしていいか分からず勉強に手がつかないのも当然です。

計画通りに勉強しさえすれば自分は確実に終えられるという安心感が生まれ、勉強にゆとりができます。

7.プレッシャー対策

勉強はストレスになりやすいです。

楽しくできればいいのですが、大抵はプレッシャーから焦ったりイライラしたりして、余計なことばかり考え勉強の効率が悪くなります。

深く考えず目の前の勉強を淡々とこなせばいいのですが、人間なかなかそうはいきません。

そうならないために、前出の計画表を作ったり、早めにテスト勉強に取り掛かったりするというのは、勉強に余裕ができるので良い手段です。

また、気分転換に散歩など軽い運動をするのもいいです。

頭がすっきりすると同時に体もリフレッシュします。

勉強のしやす場所を見つけるのもいいです。

図書館など勉強に集中できる場所では、余計なことを考えず、周囲の誘惑に悩まされることなく勉強に没頭できます。

因みに、葛西TKKアカデミーもそのような場所なので、是非勉強に活用してください。

このように本人がプレッシャーを感じないように工夫するのも大事ですが、周囲の人間が協力して本人にプレッシャーを与えない環境を作ってあげるのも大事です。

親としては心配だからこそいろいろ言いたいのは分かりますが、必要以上に口出ししないように気をつけましょう。

難しいですが上手に見守りましょう。

また、本人が勉強しやすいように大声を控える、テレビのボリュームは抑えるなど勉強しやすいように気を遣ったり、ねぎらいや称賛の言葉をかけてあげるなどプレッシャーを与えずリラックスして自信が持てるように接するのもいいでしょう。

8.スマホは厳禁

今どきの生徒にとって特に問題となるのが、スマートフォンの使い方です。

本人に完全に任せてしまうと、自制が十分にできない多くの生徒はスマートフォンから手が離せず、勉強ができません。

だから、スマートフォンの管理、家庭内でのルール作りはとても重要です。

これは日頃から行っていないと、テスト前だけスマートフォンを制限するというのは非常に難しく、本人にとっても大変な苦痛となります。

スマホ依存症という言葉もあります。

「勉強の調べものにスマートフォンを使うから」と言って例外を作ると、そこから例外がどんどん増えてコントロールができなくなります。

そもそも学校の勉強はスマートフォンがなくてもできるようになっているので、スマートフォンは必要ありません。

しかも、多くの研究ではスマートフォンを使った調べものは、記憶として脳に残りにくいという結果が出ており、やはり勉強中はスマートフォンを置きましょう。

更に、SNSをやっている生徒は、近くにスマートフォンを置いておくと、「いつ友達からメッセージが来るかも知れない」と気がそちらにいって、勉強に集中できません。

多くの調査では、スマートフォンを入手した生徒は成績が下がることが示されています。

確かにスマートフォンは便利な道具ですが、それも使い方次第です。

どうしてもスマートフォンに引きずられがちな生徒は、せめてテスト期間中はスマートフォンの電源を落とし、勉強に励むことができれば成績はきっと上がります。

9.図書館など勉強に集中できる場所を見つける

先ほども少し触れましたが、勉強する環境は非常に大事です。

どこで勉強するかで、その効率が大きく変わっていきます。

そして、その勉強にふさわしい場所というのは人によって違いますので、自分なりに勉強がしやすい場所を見つけましょう。

静かな場所がいい人は図書館などがいいですし、少しは音があった方が勉強がはかどるという人はリビングや喫茶店などでもいいでしょう。

勉強しやすい環境というのは、勉強に最も適している環境ともいえるので、必要な教材や資料がすぐ手に届く場所に置いてあるといいです。

机の周りがきちんと整理整頓され、自分が必要なものがすぐに見つけられるようになっているのが望ましいです。

逆に、スマートフォンやゲーム、漫画など勉強に関係ないもの、妨げになるものが近くにあると、どうしてもそれらが気になり、勉強に集中できなくなり、「ちょっとだけ気分転換に」と言って手を伸ばしてしまうと、いつの間にか深夜を回り、勉強時間が無くなることもありがちです。

失ってしまった時間は取り戻せないので、このようなことが起きないように、勉強のときは手の届く範囲に勉強の邪魔になるものは置かないようにしましょう。

10.食事や睡眠など体調管理

最後に、体調管理も勉強そのものと同じくらい重要です。

いくら頑張って勉強しても、病気になってしまうと、テストで実力は発揮できませんし、そもそもテストが受けられないことさえあります。

三度の食事をしっかり取り、栄養のバランスを考え何でも食べる。

テスト前だからと言って、夜更かしや徹夜はしない。

適度に太陽の光を浴びながら運動をし、心身ともに良い状態を維持する。

これらのことは勉強以前の生活の基本として、普段から実践してください。

勉強ばかりして体調管理を疎かにすると、記憶力も集中力も落ち、勉強の効率も下がります。

ベストコンディションでテストに取り組めるように、保護者の方も一緒に、生徒の体調管理に注意してください。

以上、10個の事柄を挙げてみました。

まだ他にもあると思いますが、とりあえずこの10項目を心がけ、勉強以外のところでも注意して日々の生活を送ってください。

特にテスト前ではこれらのことが、テスト結果に大きく影響を与えると思います。

一度にすべてとはいかないかも知れませんが、一つずつでも構いませんから、留意して実践してみてください。

皆さんが少しでも良いテスト結果を出せるように、葛西TKKアカデミーも応援しています。

2022.09.21

定期テストで良い結果を出すために勉強以外で心掛けること(その一)

そろそろ中学校では定期テストが近づいていると思います。

葛西TKKアカデミーの生徒たちも、今はテスト勉強に集中しています。

定期テストの結果は成績に大きく影響を与えるので、ぜひ良い点を取ってもらいたいものです。

テスト勉強の方法はいろいろあるでしょうが、今回はそれ以外で定期テストに向けて注意すべきこと、やっておいた方がいいことを述べたいと思います。

1.テスト勉強は二週間前から

一般的にテスト範囲の発表があるのは、テストの一週間前です。

この時からテスト期間となり、多くの学校では部活もお休みとなり(一部そうでない部活もありますが)、全生徒がテストの勉強に集中するようになってきます。

しかし、より良い成績を残したいのであれば、テスト勉強は一週間前ではなく、二週間前から始めた方がいいです。

確かに「テスト範囲が分からないとどこを勉強していいのか分からない」と言う理屈も分かりますが、基本的にテスト範囲は前回のテスト範囲の次のところから始まり、少なくとも現在授業でやっているところはテスト範囲に入るので、おおよそどこからどこまでは確実にテスト範囲に入るか分かります。

最終的に範囲がはっきり決まるのは一週間前でも、分かっている範囲でテスト勉強を早めに始めればいいのです。

その方がより長い時間をテストに向けて費やせるので、ゆとりをもってより多くのことが準備できます。

「早くテスト勉強を始めてはいけない」という決まりはありませんので、他の生徒がまだやっていなくても(むしろその方が他の生徒を出し抜ける)、二週間前にはテスト勉強を始めましょう。

2.プリントなどの配布物はきちんと整理

特に男子生徒に多いのですが、もらったプリントをそのままカバンに入れて、気づけばぐしゃぐしゃになっている人がいます。

どの教科もごちゃごちゃになってどこに何のプリントがあるか分からない。

挙句の果てにはなくして見つからないなんてこともあります。

いざテスト勉強を始めようとして必要なプリントや配布物が見つからないというのは大問題です。

なぜなら、その勉強(多くの先生が「プリントをしっかりやりなさい」と言う)ができないからです。

プリントは教科ごとに綺麗にファイリングして、必要な時にはいつでもすぐに見つけられるようにしましょう。

同じことはノートについても言えます。

授業でノートを取るのはいいのですが、いい加減にまとまりもなくごちゃごちゃした字で書いて、後で読んでみると本人でも理解不能ということもよくあります。

これではノートを取る意味がありません。

普段から丁寧に字を書き、色や矢印、アンダーラインなどのマーキングを上手に使って、見やすいノートにしておけば、見直したときもすぐに内容を思い出し理解できます。

国語や社会、理科は特に、教科書やワークの問題だけでなく、授業中に先生が言ったことがテストに出ることが多いです。

いずれにしても、勉強したことを整理しておくことは重要です。

3.ワークは普段からやっておく

課題でワークをやらなければならないのは分かっているので、わざわざテスト前まで待つ必要はありません。

学校で習ったら、すぐに該当するページをやりましょう。

学んだ直後にワークで問題を解くと、授業でやったことがまだ記憶に新しいのでとてもよくできます。

授業中いまいちしっくりこなかったことも、実際に自分で問題を解くことによって、具体的に実感として理解できます。

もちろん、解けなかったときはすぐに質問して、その場で解決しておけば、テスト直前に慌てることもありません。

先ほども述べたように、ワークをわざわざテスト前まで寝かせておく必要はありません。

もし、「先にやってしまったら、テストのときに忘れてしまう」「テスト前に問題を解いてできるかどうか確認したい」というのであれば、この時は別にノートに解いて、テスト前にもう一度解けばいいのです。

一度だけで終わるのではなく、問題は繰り返したくさん解いた方が、テストでもできるようになります。

4.課題はきちんとやって提出

定期テストに関連して注意する点として、学校の課題は必ず期限までに出せるようにしてください。

テストの点も大切ですが、提出物というのも評価に大きく関わります。

課題を出さないとそれだけで評価が下がります。

また、「出せばいい」と言って、ワークの答えを丸写しする生徒もいますが、これはごまかしただけで、結局自分にとって大きなマイナスになります。

なぜ課題が出されるかというと、課題を活用してしっかり授業内容を身に付けテストに臨んでほしいからです。

テストは課題さえしっかりやっていれば、そんなにひどい点数にはなりません。

答えの丸写しは、自分が学ぶチャンスを自分で潰していることになります。

当然、テストがいい点になるはずはなく、更に言うなら、その学習事項は習得できていないのだから、受験勉強のときにもう一度勉強し直さないといけなくなります。

つまり、二度手間になり、時間の無駄になります。

時間が限られている受験勉強において、これは大変不利になります。

5.毎回のテスト勉強をしっかりと、さもなくば後で痛い目に

この解答の丸写しと同じように、その場しのぎの勉強は結局後で自分にとって不利な状況を招きます。

前日に慌てて一夜漬けをしてテストに臨んで、何とか最悪の結果は免れても、そんな勉強ではすぐに忘れてしまい、本当の実力にはなっていないので、受験勉強のときにやり直さないといけません。

ノー勉(勉強をしないこと)でテストを受けようなんて言語道断です。

表面だけよく見せようとしたり、その場だけ何とか繕っても、最終的には自分の状況を悪くするだけです。

勉強は横着をせず、真面目にコツコツやるのが一番です。

面倒くさくて遠回りに見えるかも知れませんが、着実に一つずつこなしていくことが実は一番の近道なのです。

まだありますが少し長くなってきたので、本日はここまでとします。

また、続きを書きます。

定期テストで良い結果を出すには、単に勉強だけすればいいという訳ではありません。

上手く勉強するための要領、勉強を支えるコツ。

そこには注意することや気をつけることが沢山あります。

このような間接的に勉強に役立つこともしっかり実践し、より確実に好成績が取れるようにしましょう。

2022.09.21

今日は台風でしたのでオンライン授業をしました

葛西TKKアカデミー

2022/09/20

葛西TKKアカデミーは小規模個別指導塾であり、個々の生徒の要望に沿った授業を受けれれるのが一つの強みと言えます。

時間や料金、学習内容も可能な限り希望にそえるよう努めています。

授業形式も対面式の通常授業の他にオンライン授業も行っています。

今日は台風の影響で非常に変わりやすい天気でした。

晴れたかと思うと数分後にはいきなり大雨。

保護者の方も不安定な天候の下で塾に行かせるのも心配だったようなので、急遽オンラインによる授業に変更しました。

突然の変更でしたが、オンライン授業であっても今日もいつもと同じ感じで授業ができました。

このように葛西TKKアカデミーでは、可能であれば当日であってもこのような変更ができます。

通常一対一の授業をしていますので、こういった個人的な変更は比較的柔軟に対応できます。

オンライン授業は生徒がきちんと自覚をもって授業を受けていないと、集団では効果が非常に薄くなります。

実際にオンライン授業をやってみて感じることですが、どうしても画面上では映し出される生徒の様子を見るには限界があり、一人ひとりの反応が分かりずらいので、どの程度理解しているのか見分けることが非常に困難です。

オンライン授業は少人数だからこそ有益だと感じるのです。

葛西TKKアカデミーではオンライン授業も受けられます。

インターネットがつながる環境であれば、パソコンやスマートフォンを使って授業が受けられます。

つまり、家でもお出かけ先でも、場所を問わず先生の授業が受けられるということです。

「距離が遠くて通うのは難しい」、「夜道に子供を一人歩かせるのは心配だ」、「通う時間が惜しい」、などというときはオンライン授業がお勧めです。

また、今回のように普段対面式の授業を受けている生徒であってもその時の状況により、その日だけオンライン授業に変更することもできます。

「突然の悪天候で通うことができなくなった。」

「突然の悪天候で通うことができなくなった。」 「急に体調が悪くなって通うのは難しい。でも、自宅で授業を受けたいなあ。」

「急に体調が悪くなって通うのは難しい。でも、自宅で授業を受けたいなあ。」 「家で勉強していたら分からないところが見つかった。でも、この質問のためだけに塾に行くのは手間だ。」

「家で勉強していたら分からないところが見つかった。でも、この質問のためだけに塾に行くのは手間だ。」

こんな時もオンライン授業は便利です。

また、e-boardというオンラインで自分の好きな時に好きな場所で自主的に勉強できる学習プログラムも用意しております。

自分で映像を見ながら学習し、その後練習問題を解いていく形式になっております。

分からなければ何度でも同じ映像授業を見ることができます。

苦手なところはこのように繰り返し勉強し、得意なところはどんどん進めることができます。

自分のペースでできるので、学校よりも先を勉強したい生徒にも有効ですし、逆に学校にについていけない生徒にもお勧めできます。

定期的にテストも受けられるので、自分がどのくらい勉強が身に付いているか分かります。

小学生から中学生まで対応できます。

自宅でe-boardを使って勉強し、分からないところはLINEやzoomを使ってオンラインで先生に質問できます。

特に最近はコロナ禍ということもあって、人との接触にとても神経を使っているご家庭もあるでしょう。

でも、葛西TKKアカデミーのオンライン授業なら同一空間にいなくてもいいので、このような心配もございません。

オンライン授業はコロナ禍以降、非常に注目を集めています。

学校が一斉休校になったときに、オンライン授業の環境が整っていなかった生徒は勉強が滞ってしまいました。

以後、多くの学校で普及してきたようですが、まだまだ十分とは言えません。

学校で足りない部分は他で補わないといけません。

葛西TKKアカデミーもそのように生徒たちを助ける存在です。

葛西TKKアカデミーでは上記のようにオンライン授業を活用することができます。

他にもいろいろな利用の仕方があると思います。

興味を持たれた方は一度葛西TKKアカデミーまでお問い合わせください。

そして、是非お試しいただきたいと思います。

2022.09.19

運動で集中力を高め勉強に役立てよう!

勉強ばかりやっているとだんだん効率が落ちてきて、疲労を伴いそれ以上勉強がはかどらないことがあります。

そんな時、実は運動をすると勉強へのプラスの効果があるとよく言われています。

運動をすると反って疲れて勉強ができなくなるのではないかと思っている人も多いと思ます。

そこで、今回は運動が勉強にいかに役立つか、特に集中力という点に注目して考えてみます。

集中力と体力

最近の生徒は集中力がないとよく言われます。

授業中にぼーっとしている生徒や授業でやった内容が頭に入ってこない生徒が、昔に比べて増えていることが指摘されています。

この原因として子供たちの運動不足が注目されています。

様々な研究調査で「運動や遊びで体力がある子供の方が集中力が高い」という結果が出ています。

しかし、残念ながらスポーツ庁の調査では毎年子供たちの体力は下がってきていることが分かります。

以上のことから、生徒たちの集中力の低下には体力の低下が関わっていると言えます。

よく「部活をしている生徒は受験勉強で後半に急激に伸びる」と言われます。

これは私もしばしば感じることなのですが、やはり部活で体力を培ってきた生徒はやっていない生徒に比べ、長時間の勉強にも耐えられ、しかも集中力も段違いに持続できるケースが多いです。

中三になり部活を引退し受験勉強を始めたばかりのときは、それまでの勉強時間が部活によって少なくなっていた分、部活をせずにずっと勉強ばかりしていた生徒にテスト結果は及びません。

しかし、部活での苦しみに耐える経験や一つの物事に長時間集中してやる練習、目標に向かって与えられたミッションをこなしていく責任感と自覚などにより、後半驚くほど学力が伸び、最終的にはずっと勉強ばかりしてきた生徒を上回るということは頻繁に起こります。

こういった精神面の受験勉強に与えいる影響も大きいのですが、その根幹には部活で養った体力がものを言っていると考えます。

なぜ運動で集中力が上がるのか

運動をした後、思考力や集中力は飛躍的に上がると言われます。

それはなぜでしょうか。

研究によると脳内のドーパミンという物質がカギのようです。

運動を終えた数分後から、脳内の集中物質であるドーパミンの分泌量が非常に増えます。

そして、その分泌は数時間は続くそうです。

よって、「運動を終えた30分後から3時間は集中力がマックスになり学習内容がとても効率よく身に付く」そうです。

ドーパミンの働きで集中力が高まると同時に感覚が研ぎ澄まされ、心も平穏になって頭がすっきりするそうです。

これは運動によって集中力だけではなく、注意力、記憶力、決断力などの認知機能の全てが高まることを意味します。

どのような運動が集中力を高めるか

・ジョギング

10分程度のジョギングをすると集中力が高まると言われています。

もし、いきなり10分のジョギングがきついようでしたら5分くらいから始めてもいいでしょう。

これだけでも集中力は改善されます。

そして、慣れてきたら徐々に時間を伸ばし、最終的に10分から15分のジョギングができれば申し分ありません。

・縄跳び

縄跳びも同様に集中力を高めるのに効果があると言われています。

有酸素運動を通して心拍数を挙げることが大事なようです。

だから、「少し苦しくなったから」と言ってやめてしまうと効果がありません。

肉体への負荷を挙げるとドーパミンの量も増えるからです。

どのような飛び方でも構いませんから、自分が一番やりやすい飛び方で一定時間続けて飛んでください。

途中で引っかかっても構いません。

5分間飛び続けるように頑張りましょう。

ドーパミンは心拍数を増やすことによって分泌量も増えるのですが、最初のころは苦しいと思います。

それでも運動を定期的に継続すれば、数か月後には運動の集中力、ひいては勉強に対する効果が出てきます。

加えて、これらの運動は「朝」にやることをお勧めします。

もちろん他の時間帯でも大丈夫ですが、睡眠から目覚めて脳が一番すっきりしている朝の方が運動効果が倍増するみたいです。

しかも、運動することで眠気を吹き飛ばし、朝からシャキッと目が覚めます。

その上、このような運動は短時間なので、運動終了後疲れてぐったりして勉強も手に付かないということはありません。

むしろ、頭の中がすっきりし勉強のみならず様々な作業に没頭できます。

受験など時間が限られた勉強では、一分一秒が惜しく一日の全ての時間を勉強に割きたいと思うのも納得できます。

しかし、効率のよい勉強を考えるなら、短時間の運動を一日のスケジュールの中に組み込んだ方がいいです。

この軽い運動が気分転換になって心をリセットするだけでなく、脳内のドーパミンの分泌量を上げることによって集中力を高めるからです。

そうすれば同じ時間でもより多くの勉強を身に付けることができ、精神的にもゆとりを持つことができるでしょう。

受験勉強は単に学力と知識だけではなく、心と精神力も結果を大きく左右します。

従って、毎日の生活の中に適度な運動も取り入れ、日々の勉強に励んでください。

2022.09.17

SNS・インターネットと文字に触れる機会は増えているのに生徒の読解力は下がっている?!

最近はスマートフォンなどの端末を多くの生徒たちが持つようになってきました。

暇さえあれば、インターネットでブラウジングをしたり、SNSで友達とリアルタイムでメッセージ交換したり。

一昔前ではこんなことはできませんでした。

結果として、現在の生徒たちは我々が学校に通っていた時よりもより長く、毎日の生活の中で活字に触れる機会が増えています。

しかし、一方で生徒たちの読解力や文字を使った表現力を考えますと、綿密な調査をしたわけではないので私の個人的感覚になってしまいますが、どうも年々下がってきているような気がします。

国語の長文を読んでも何が書いてあるのか、論理的に理解できていない。

教科書に書いてあることがよく分からない。

作文などで文章を書くことが下手で、適切な語彙を使って読者に正確に自分の意図を伝えることができない。

このようなことが教育現場においてよく起こっています。

一見逆説的に見えますが、どうしてなのでしょう。

今回はこの点について考えてみたいと思います。

文字に触れて自分の好きな情報を集め、文字を使ってメッセージを発信することが日常になっている生徒たちの読解力や作文力が落ちているのはなぜでしょう。

原因はいろいろあると思いますが、いくつかの理由として次のようなことが挙げられます。

インターネットやSNSで得られた情報は本当は分かっていない

脳科学的には、スマートフォンやパソコンを使って得られた情報を脳は本当に理解している訳ではないそうです。

この時の脳は本で勉強しているときと違って、緊張感がなくむしろ弛緩している状態だそうです。

だから、情報が頭に入ってきても、それをきちんと処理して内容を整理している訳ではないそうです。

その瞬間は求めた情報を手にして満足しているかも知れませんが、その情報は長く記憶に残りません。

たくさん文字や文章に触れていても、大量の情報が脳になだれ込んでくるだけで、受動的な脳では読解力は訓練されません。

ここが本などを読むときとの大きな違いになります。

スマートフォンを手にした生徒たちはインターネットブラウジングやSNSに忙しくなります。

単純に面白いから、友達付き合いだからと理由はいろいろあるでしょうが、一日という限られた中でこれらの時間が増えれば、本を読むなどの本当の読解力を養う時間が減ります。

彼らの文章を理解する力が伸びないのは当然のことと言えます。

むしろ、スマートフォンなどで文字に増える機会が増えたからこそ、読解力が落ちてしまうと言っても過言ではないでしょう。

同じパターンの決まった形の短い分しか読まないし書かない

パソコンやスマートフォンなどが普及し、生徒たちの活字に触れる機会が増えたにも関わらず、彼らの言語能力が落ちている理由の一つとして、彼らが特定の決まった人々としか交流していないということも挙げられます。

SNSはメンバーシップを作ってから交流が始まるので、自分の気に入ったメンバーとだけメッセージを交換することになります。

その結果、学校の友達など非常に狭い範囲の自分に近い性質の人間とだけコミュニケーションをとることになります。

お互いによく分かりあえる仲間なので、言葉の表現も非常に省略されて(「了解」が「り」になったり、良いことも悪いことも全て「やばい」の一言で済ませたり)もある程度分かり合えるのです。

必要ならその場で聞き返すこともできるので、一つの文をじっくり考え相手が本当に正確に理解できるように表現しようなどということはしません。

昔のように嫌でも多様な人たちと交流しないといけない環境では、自分が理解してもらうための工夫をして発信するし、相手の意図を正確につかむために真剣に相手の言葉に向き合わないとけませんでした。

多様な人たちと交われば自然と多くの表現に触れる機会が増え、それが勉強となり読解力と表現力を養うことができました。

パソコンやスマートフォンなどにより均一の限られた人間との交流が簡単にできてしまう現在では、生徒たちのそのような力が育ちにくくなっています。

(パソコンやスマートフォンは世界中の人々をつなぐことができますが、実際には限定された人以外の人間との交流を阻害するように働いている気がします。)

スピードばかり要求されじっくり考える時間がない

SNSはLINEグループを見ても分かるように、一対一のやりとりをするというよりはグループでの交流の場合が多いです。

多くの人が自分のタイミングで好きなことを次々と発信するので、タイミングを逃すと話についていけず、自分の発言の機会を逸するということもあります。

よって、このような場ではスピードが何よりも優先され、内容はあまり吟味されません。

正確に相手の意図を推し量る時間はなく、発信も深く考えられずに行われます。

このようにSNSは短く瞬間的に書かれるものなので、テストの問題や小説などのようなじっくり考えて書かれ深い内容を含蓄しているものではありません。

従って、SNSにいくら長く参加して文字に多く触れようとも、長文などの文章に慣れ内容を正しく読み取る訓練にはなりません。

このように普段から多少長い文章にも慣れていない生徒には読書や作文に対する忍耐力や基礎体力がなく、長い文章を見ただけで気力が失せてしまうということが多々あります。

文章を読む前に見ただけで嫌になってしまうのです。

上記のようにSNSのせいで普段から長い文章を読むことに慣れていないことが原因と思われるので、積極的に読む機会を作り訓練させることで克服できるかと思います。

しかし、時間的にゆとりのない生徒たちに果たしてそれができるのか疑問も残ります。

生活にゆとりを持たせるには、毎日の生活リズムをきちんと決め、そのスケジュールをしっかり守りながら毎日を過ごすのが有効です。

ただ、そのスケジュールを守らせるのが大変ですが。

今回はパソコンやスマートフォンが普及し、これらのツールを通して検索したりコミュニケーションを取ったりして、生徒たちの言語運用において文字に触れる機会が増えているのにどうして

また、生徒たちはSNSが忙しくなって、家庭での勉強時間が奪われてしまっています。文章の読解力や表現力が落ちているのかという問題を考えてみました。

理由はいろいろあるでしょうが、これらのツールが表面上言語活動を活発にしていますが、その中身は言語能力の発達にはあまり貢献しておらず、むしろ、妨げになっているという話をしました。

生徒を取り巻く環境はそれ以前の世代とは大きく変わってきており、我々が遭遇したことのない問題も発生しています。

例えば、友達から際限なく送り付けられるSNSは止め時が難しく、勉強の大きな妨げの一つとなっています。

このように、今の生徒たちはある意味、我々の時代に比べ勉強しづらい環境の中で暮らしていると言えます。

(この現代の社会環境が勉強を難しくしているという点は別の機会で議論したいと思います。)

目まぐるしい世の中の変化の中でいかに教育の質を落とさず、生徒たちにとって有意義な学びを提供できるか、葛西TKKアカデミーは常に考えてまいります。

2022.09.16

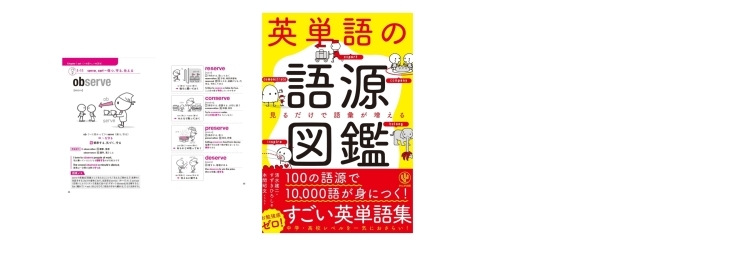

図書紹介『英単語の語源図鑑』英単の成り立ちを知ると覚えやすくなります

中高生が英語の勉強をするとき、多くの生徒がつまずくのが英単語のスペリングです。

最大の理由はスペルと音が一対一に対応していないからです。

同じ「a」でも単語によって発音が違ったり、発音しないのにアルファベットが書いてあったり。

ローマ字みたいだったらいいのに、違う部分も多々あり、それが生徒たちを苦しめ、英語に対する苦手意識を植え付ける理由の一つになっています。

実はスペリングで苦労するのは、ネイティブスピーカーも同じなんですよね。

だから、学校などでスペリングコンテストが開かれ、全国大会もあるくらいです。

それだけ困難ということです。

それをネイティブでもない日本の生徒にやらせようというのだから、厄介な話です。

今回はそんな英語学習の壁である英単語を覚える助けになる本をご紹介いたします。

本日紹介する図書は、清水健二著『英単語の語源図鑑』(かんき出版)です。

英単語を覚えるとき、皆さんはどうしますか。

ただひたすら繰り返し単語をノートに書いて覚えますか。

これは大変な労力を伴いますが、その割になかなか覚えられません。

すぐに結果が出る訳でもないのに単調作業を繰り返すのは苦痛ですよね。

困ったものです。

ところで、英語の単語を勉強をするとき、共通する部分を持つものが多いなと感じたことはありませんか。

例えば、次のような漢字です。

export express expand

attention observation condition

他にも「ad」「im」「ment」「er」「sion」など。

実は、多くの英単語が共通する部分を持つのには意味があるのです。

それは、これらの言葉がどのようにしてできたかを考えると分かります。

例えば「ex」は「外へ」という意味を持つ接頭語、単語の頭について意味を受け加える言葉です。

ex+port(運ぶ)・・・輸出する:国の外へ運び出す

ex+press(置く)・・・表現する:自分の中から外へ印象を置く

ex+pand(広げる)・・・拡張する:外へ広げる

こうすると「ex」のついている言葉は共通の意味を持ち、まとめると一度にたくさん単語が覚えられます。

記憶するには意味づけが重要ですから、語源を知ることは有効です。

ここから他の単語に結び付けて、更に単語を覚えることができます。

先ほど「export」をしましたが、「ex」を「中へ」という意味の接頭語「im」に変えると「import」となります。

「port」は「運ぶ」でしたから、「中へ運ぶ」という意味になり「輸出する」という言葉になるのです。

『英単語の語源図鑑』はこのような語源と結びつけながら、英単語を説明してあります。

しかも、「図鑑」とあるように、言葉の本でありながらイラストをふんだんに使っているので、非常に分かりやすくなっています。

このように一度にたくさんの英単語が覚えられますし、イラストがあるので印象に残り覚えやすくなっています。

語源から言葉の本質が分かるので、その基本的意味から派生した他の意味も理解できます。

こうして意味を持たせた言葉は脳が記憶しやすいので、単なる丸暗記よりも効率よく身に付けることができます。

収容単語は基本的な言葉が多く、第一歩としては十分でしょう。

英語中級車でも、この本を使って単語を見直すとより理解が深まり、「そういう訳だったのか。」と実感納得することができるでしょう。

初級の方のみならず、単語を見直し整理をされたい方、基礎単語を増やしたい方にもおすすめです。

この本は好評を博し、2019年には第二弾に当たる『続 英単語の語源図鑑』も発売されております。

こちらも合わせて、更に多くの英単語を身に付けてほしいと思います。

勉強は重労働です。

困難に立ち向かうからこそ脳の発達もあるのですが、場合によっては要領よく効率よく学習することも大事です。

漢字を覚えるとき、漢字を偏や旁などのパーツに分解して覚えたり、共通する部首の漢字をまとめて覚えたりするのと同じように、英単語もパーツを理解して、その成り立ちが分かれば、より納得して英単語が頭に入ってきます。

また、パーツの役割が分かれば、初めて見る英単語でも何という意味か分かるときもあります。

こうやって、やみくもに覚えるのではなくある程度のまとまりとして言葉を捉えて覚えることに慣れると、習得できる語彙数も一気に増えます。

語彙が増えれば英語を理解することも表現することもより簡単になり、実際に英語が使える経験を積めば、英語の勉強も楽しくなります。

このことは同時に生徒たちの世界を広げ、彼らの可能性を広げることにもつながります。

以上のことから、『英単語の語源図鑑』は目の前の学校の勉強だけでなく、人生そのものに大きく貢献できる本だと言えます。

2022.09.15

またまた定期テストが近づいています。塾を無料開放!TKK生でなくてもOK!

夏休みが終わったばかりというのに、もう定期テストが近づいています。

早い学校では既に二週間前!

ということで、葛西TKKアカデミーはテスト前恒例の全生徒のための「塾無料開放!!!」を行います。

文字通り全ての生徒のため、つまり、TKKの生徒でなくても自由に葛西TKKアカデミーに来てテスト勉強ができるのです。

定期テストには早目の準備が重要!

二週間前でまだテスト範囲の発表がなされていないかも知れませんが、前回のテストの次からが範囲になるのは分かっているので、今からできる範囲でテスト勉強を始めましょう。

課題としてワークをやらないといけないのも決まっているので、もうワークをやり始めましょう。

そして、少しでも早く課題を終わらせましょう。

早く終わればできなかったところも見直し、練習してできるようになる時間が確保できます。

早めの準備でワークの内容をきちんとできるようになれば、定期テストで悪い結果になることはまずありません。

テスト勉強のスタートダッシュとしっかりとした理解、そして十分な問題練習のために、葛西TKKアカデミーもお手伝いしますよ。

特に中学三年生はこの二学期の成績が入試に大きく影響します。

だから、葛西TKKアカデミーでしっかり勉強して、悔いのない受験をしてほしいと思います。

葛西TKKアカデミー恒例の定期テストお手伝い企画:塾無料開放!!!

そこで毎度お馴染み、葛西TKKアカデミーの定期テスト前イベント。

全ての生徒のために塾を開放しており、当然、葛西TKKアカデミーに在籍していない生徒でも構いません。

気軽に来て、勉強してください。

家ではいろいろな誘惑や邪魔があって、なかなか勉強しづらいと思います。

ここなら集中してできます。

自由に自習ができ、分からないところはもちろん葛西TKKアカデミーの先生に質問できます。

5教科全てに対応し、勉強を見てもらえます。

何でも遠慮なく聞いててください。

学校帰りに立ち寄って、勉強してから帰るなんて使い方もできます。

土日も利用できます。

ご利用の際は、事前にメールをいただけると幸いです。

e-mail:tkkac2016@gmail.com

また、最近再流行中の新型コロナウイルスが心配という方はオンラインで質問もできます。

電話やメールでも質問受け付けますよ。

どのような形であれ、葛西TKKアカデミーは皆様のお役に立てるように最善を尽くします。

このテスト前恒例企画「葛西TKKアカデミー無料開放!」は無料なので利用しない手はありませんよ。

どうか皆さんふるってご参加ください。

きっといいことがあります。

「学校で習ったけどよく分からなかった。」

「休んで抜けてしまった。」

「分かっているつもりだけど、確認したい。」

「学校の課題をする場所がほしい。」

「だいたい分かったから、もっと練習問題を解きたい。」

など思っている生徒は是非訪ねてください。

皆さま大歓迎です。

課題は大事!葛西TKKアカデミーで学校の課題を終わらせよう

定期テストで苦労するのが、テストそのものもそうですが、学校から出される課題です。

課題はきちんとやらないといけません。

理解を深めるのはもちろん、実は提出物は成績(平常点)の大きな部分を占めるので、もし遅れたり出さなかったりすると成績が大幅ダウンしてしまいます。

いくらテストの点が良くても提出物が出ていないと大幅減点になりますよ。

かと言ってその場しのぎの答え丸写しはダメですけどね。

課題を軽んじることなく、早いうちから取り組み、提出日には出せるように、余裕をもって計画し終わらせましょう。

しっかりとした準備が好成績のカギ!

もう皆さんうすうす気づいていると思うのですが、定期テストの問題の大半は学校のワークや教科書からの問題です。

時には授業中に使ったプリントや、授業でノートに記録したことも含まれます。

入試や学力テストと違い、範囲も限定され、出題内容もこのようにある程度予測できるので、テスト前にこれらをしっかりやり込んで準備をしていれば、テスト結果は必ず良くなります。

課題をしっかりやっていれば、それだけでかなり得点が取れると考えられます。

だから、課題をきちんとやって、分からないところ、間違ったところは必ず質問だどして解決してください(葛西TKKアカデミーは質問大歓迎です)。

ワークや教科書でできなかった問題を繰り返しやって、完ぺきにできるようになればもう安心です。

今度のテストはかなり期待できますよ。

あなたの第二の勉強部屋

とは言っても、家ではなかなか集中して勉強できないのではないでしょうか。

ゲームやテレビ、携帯やYouTube。

誘惑が多すぎて、勉強が手につかない。

時には家庭で起きる家族の会話も気になってしまう。

そんな人は是非葛西TKKアカデミーへ。

ここでなら勉強に集中でき、自分の実力を高めるには最適です。

塾生でなくても遠慮なく利用してください。

しかも、無料!

勉強しやすい環境が整っているので、自分でコツコツ課題をやれますし、分からないときはいつでも先生に質問し、どんどん教えてもらいましょう。

小規模塾なので生徒も少ないので、自分の勉強を見てもらえる時間がとても多くなります。

これも葛西TKKアカデミーの良いところ。

定期テストの結果は成績に大きく影響するのでとても大事です。

特に中学三年生は二学期の成績が受験の内申点につながります。

全体の約三割を占める内申点をいかに上げることができると、その後の受験が非常に楽になります。

他の学年の生徒ももちろん疎かにしてはいけないテストです。

自分の成績を少しでも上げるために、しっかりとした準備を行い、テストに臨んでほしいと思います。

そのために、葛西TKKアカデミーが提供する「塾無料開放!!!」をご利用ください。

2022.09.14

立ち返って勉強するのは良い方法ですが注意点もあります

万人に通用する勉強法はありません。

人は十人十色なら、その人に会った勉強法も違って当然です。

自分に合った勉強法を見つけることが、成績アップへのカギとも言えます。

では、どうやって自分に合った勉強法を見つければいいのでしょうか。

経験ある先生であれば、どの生徒にはどのような勉強方法があっているのか、ある程度は分かります。

しかし、これも絶対ではないので、実際にやってみないとうまくいくか分かりません。

ということは、生徒たちにふさわしい勉強法をアドバイスするには、より多くの勉強法を知っている方がいいということになります。

しかし、一般的には各勉強法の良い点ばかり注目され、それぞれの問題点は見過ごされがちです。

よく宣伝で「○○法」とか「○○方式」などと言って、あたかもその方法なら完璧のようにうたっていますが、そんなものはこの世にはありません。

あればみんな成績優秀になってしまいます。

今回は勉強が分からなくなったときによくする「立ち返って勉強し直す方法」を考え、その弱点や注意点にも触れてみたいと思います。

分からなくなったところまで戻って勉強

勉強ができないとき、分からなくなったときは、その原因を調べないといけません。

時には、その原因が過去の勉強で十分に理解していなかったり、身に付いていなかったところ、いわゆる『勉強の穴』であることがあります。

自分は分かっていたつもりでも、実は本当に理解していなかったというのはよくあることです。

勉強はこれまでの勉強の積み重ねで、前出の内容が土台となって新出の内容が成り立っていることが基本です。

だから、ドミノのように、一つのことが分からなければそれにつられて以降の勉強も分からなくなります。

そんな時は、勉強が分からなくなる発端である地点までさかのぼって勉強するのが有効です。

先ほども述べたように勉強は積み重ねなので、つまずいたところが分かれば立て続けに全て分かるようになることもあります。

そうでなくても、少なくとも分からなかったところが減り一歩前進になります。

また、「できた」という経験をさせることが本人の自信につながり、勉強に対するやる気を引き出すこともあります。

よって、勉強が分からなくなったときは、やはり本人の解ける内容から始めるのがいいでしょう。

そのために、場合によってはずっと過去にさかのぼり、勉強を始める必要があるかも知れません。

この方法の問題点:時間と忍耐と本人の姿勢

しかし、常に「できた」という実感を持続しながら、勉強のモチベーションを維持しながら進めていくとなると、一挙に難しい問題は扱えません。

一つ一つ地道に頑張らないといけません。

つまり、非常に時間が掛かるということです。

焦らず本人の能力の許容範囲で勉強を進めるということは、教える側、そばで見守る側としてはとても忍耐力のいるやり方です。

我慢できずについつい口出しすると、一気に本人の勉強熱が冷め、せっかくのやる気を削ぐ結果になるとも限りません。

本人は頑張っているつもりでも、はたから見ると時間が掛かりすぎるように見え、イライラしてきて怒鳴ってしまった、怒ってしまったという経験をお持ちの親御さんはたくさんいると思います。

親子げんかになって「もう知らない」なんて言ってしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。

そんな時はやはり専門の人に頼むのがいいです。

それでも現実には多くの場合期限というものがあり、本人の許すペースで勉強を進めていくにしても、物理的限界に直面することもあります。

実際に定期テストなどで時間制限が設けられている学校教育で、このアプローチが適切かと言うと疑問が残ります。

どこまでさかのぼるかにもよりますが、基礎ができていない生徒ほど昔まで戻らないといけません。

しかし、上記のように時間が掛かるので、生徒に進み具合を合わせると期限に間に合わなくなったり、他の生徒に追いつかなかったりする可能性があります。

かと言って、急がせると生徒のやる気を損なって、勉強と向き合おうとしなくなる恐れもあります。

勉強に対する自覚はあるが、単純に一部勉強が抜けていただけならいいのですが、基本が抜けている生徒はたいてい、もともと勉強嫌いで、ちょっとしたつまづきで勉強を諦め、それを口実に勉強から逃げ出して現在に至るという事例が多いです。

勉強嫌いで面倒くさがっている生徒を奮起させ、モチベーションを保ちながら勉強させるのは至難の業です。

このような場合も、この立ち返るやり方がどれほど有効か疑わしいです。

以上、議論したように「立ち返って勉強し直す方法」は悪くありませんが、それでも限界があることを理解して頂ければと思います。

ある程度ならいいのですが、やはり戻る内容があまりにも遠いと、この方法では限界があります。

特に時間的制約はいかんともしがたいものがあります。

従って、一番いいのはそこまで「分からない」を放置しないことです。

これは本人の責任でもありますが、周囲の人間も気を配って、普段から声掛けするなど、常に確認し早期発見できるように心がけましょう。

早めに気づくことは大切で、早ければ早いほど対策も多く、挽回も楽になります。

早い段階であれば、戻ってやり直す範囲も少なく時間もかからないため、この「立ち返って勉強し直す方法」も役に立つと思います。