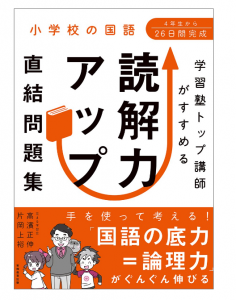

塾長ブログ

未分類

2022.11.28

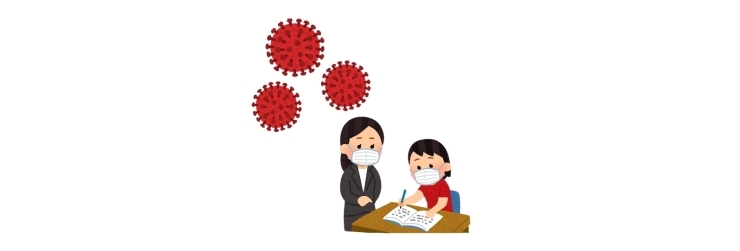

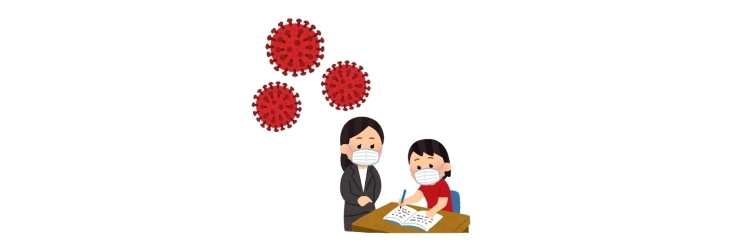

コロナウイルス感染者急増の影にインフルエンザも!受験生は特に注意!

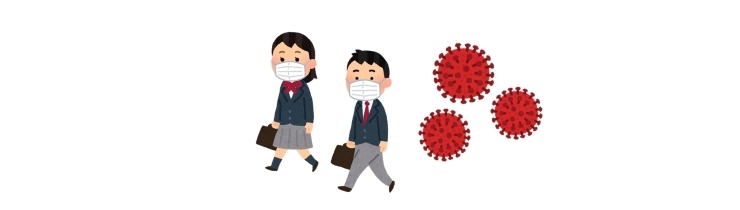

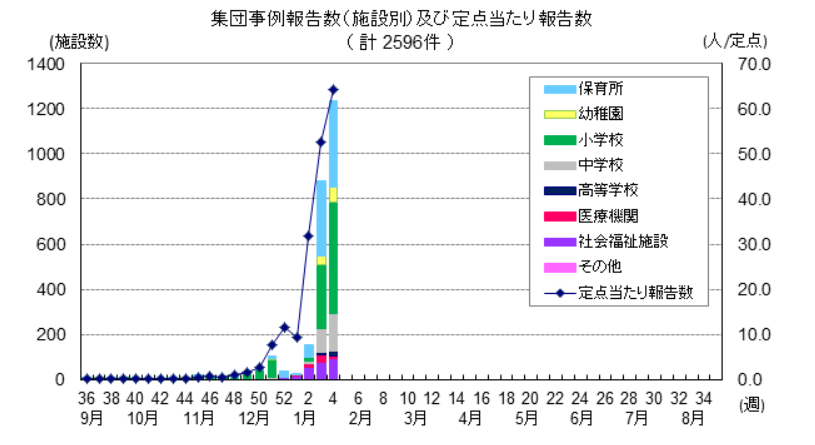

先日、東京ではコロナウイルスの新規感染者が再び1万2000人を超えたそうで、再流行の兆しが見えます。

子供たちの感染も心配される中、受験生は特に注意しないといけません。

受験勉強が難しくなるだけでなく、入試そのものが受けられなくなる可能性もあるのです。

そして、毎年この時期はインフルエンザが流行り始める時期でもあります。

コロナウイルスにばかり目を奪われないで、より身近なインフルエンザ対策も重要です。

細心の注意を払ってウイルスをもらわないようにしないといけません。

コロナウイルスのおかげでマスクや殺菌用アルコールなどが普及し、一見、例年より予防がなされているようですが、それで油断してはいけません。

ましてや、コロナウイルスとインフルエンザの両方にかかってしまえば、免疫力の消耗に伴いより一層の重症化する恐れもあります。

とにかく、コロナウイルスに対してだけでなく、インフルエンザに対しても基本的な対策は最低限とらないといけません。

一般の生徒もそうですが、この時期一番注意しなければならないのはやはり受験生です。

できることは全てやって、万全の体制で入学試験に臨めるように頑張ってください。

コロナウイルス感染または濃厚接触者になると、インフルエンザと同様に一定期間はは自宅で療養または待機しないといけません。

これが受験日に重なると当然試験を受けることはできません。

これまでの努力が水の泡になってしまいます。

このようなことは絶対に避けなければなりません。

だから、少しでも危ないなと思えば無理をせず、早目に薬を飲んで安静にしましょう。

また、コロナウイルス感染の恐れがある場合は速やかにPCR検査を受けてください。

そして、ひどくなる前にお医者さんに診てもらいましょう。

コロナウイルスもインフルエンザも、感染してしまうとどうしようもなくなるので、常に自分の体調の管理に気をつけてください。

もちろん予防が一番大切です。

コロナウイルスやインフルエンザになってしまうと、とても大変です。

従って、予防が最も重要になります。

コロナウイルスやインフルエンザの感染対策として次のようなものがあげられます。

1.マスクをする

コロナウイルスもインフルエンザも感染予防の基本はマスクと手洗いです。

自分がインフルエンザにかかった場合はもちろん周囲の人間に感染させないためにマスクをする必要がありますが、例え感染していなくても、予防という意味でもマスクをしましょう。

コロナウイルスやインフルエンザには飛沫感染もありますので、マスクは口や鼻からウィルスを吸い込むのを防げます。

喉を潤す効果もあり、感染を防ぐ効果が高まります。

2.手洗いとアルコール殺菌

コロナウイルスやインフルエンザのもう一つの感染経路は接触感染です。

だから手洗いは非常に重要です。

ウィルスは水やアルコールに弱いので、これも有効な感染防止手段です。

外出から戻ったとき、トイレから出たときなど、こまめに手を洗いましょう。

また、とってやパソコンなど人が触れるところもこまめにアルコールで拭いて殺菌をするといいです。

3.3密を避ける

これまでそうだったように「密接」「密着」「密閉」の三つが重なるような場所は避けてください。

必要以外の外出は控え、人が多く集まる場所には行かないようにしましょう。

最近は規制も緩和され、多くの人々が外に出るようになりましたが、入試のことを考えると受験生は感染のリスクは極力抑えるべきなので、可能な限りは3密になるような所へは行かないでください。

4.生徒だけでなく家族全員が予防に徹する

子供の感染経路で一番多いのは家族からの感染だそうです。

よって、受験生を含む生徒たちだけが感染予防をしても、危険は十分には回避できないかも知れません。

親や周囲の大人も同様に、感染に対する対策を厳として毎日を過ごしてください。

特に受験生を持つ家庭では、子供が直接感染しなくても濃厚接触者になってしまうと通学もできませんし、場合によっては受験もできなくなってしまいます。

重要な時期だけに、周囲の人間が感染したというだけでも受験生に与える心理的影響は看過できないものとなるかも知れません。

心身ともに最高なコンディションで試験を受けてもらうためにも、大人も含めて感染予防に取り組まなくてはなりません。

5.加湿器などで湿度を上げる

インフルエンザウィルスは湿度に弱く、湿度が50%を超えると活性が落ちるそうです。

加湿器で室内の湿度を上げるとウィルスの予防になりますし、喉を乾燥から防ぎ潤いを与えるので、喉を守ることにもなります。

加湿器がなければ、濡れたタオルを干すだけでも違います。

6.やはり体力は重要

勉強で寝不足になると免疫力が落ち、コロナウイルスやインフルエンザにかかりやすくなります。

十分な食事を取らないで栄養が不足しても風邪にかかりやすくなります。

受験で忙しい時こそ、規律ある生活を心がけましょう。

健康な生活習慣を保ち、いつも十分な体力を確保していることがウイルスに対抗できる手段の一つになります。

5.適度に外出し日の光を浴びて軽い運動

感染防止とは言え部屋にずっといると気分が滅入ってしまい、精神衛生上よくありません。

外の空気を吸って、頭をスッキリさせるといいでしょう。

日光を浴びると免疫力も上がるし、軽い運動で血行もよくなりストレス発散になります。

ただし、人ごみに入ると風邪をもらう可能性があるので、不必要に人が大勢いるところに行くのはやめましょう。

コロナウイルスやインフルエンザにかかったなと思ったらすぐにお医者さんのところに行きましょう。

適切に対処して早く治し、再び勉強に取り組めるようにしましょう。

風邪の引き始めは水分補給とビタミンなどの栄養補給をしっかりしてください。

ワクチン注射をまだしていない人も、いないよりはましなので、今からでも受けた方がいいかも知れません。

ここは各家庭の判断にお任せします。

インフルエンザやコロナウイルスだけでなくどのようなことであっても、この時期に病気や怪我で勉強ができなくなることは受験競争から大きく後退することにつながります。

大変とは思いますが、先ずは自分の体調管理をしっかりして、その上で毎日の勉強に励んでください。

2022.11.26

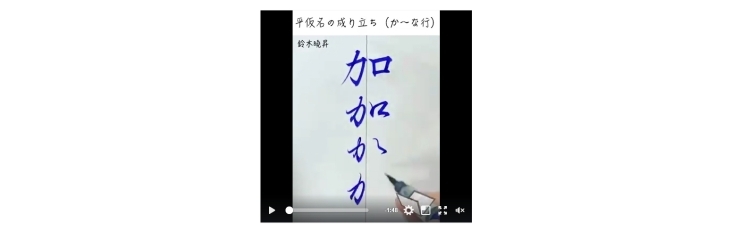

いよいよ日曜日は都立高校入試初のスピーキングテストが行われます

今度の日曜日はいよいよ都立高校の入試におけるスピーキングテストが実施されます。

賛否両論の中、もう行われるのは避けられないので、受験生の皆さんにはしっかりと準備していただき、最善を尽くしていただきたいと思います。

初めての試みなので、多くの人がどういうもので何をしてよいか分からないようです。

しかし、いきなりぶっつけ本番をやると絶対にうまくいきません。

よって今回はこのスピーキングテストがどのようなものか解説し、受験生の事前準備に役立てていただければと考えています。

是非、万全の態勢でテストに臨みましょう!

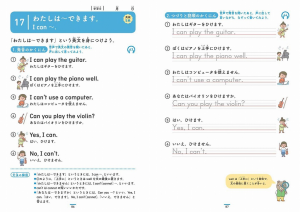

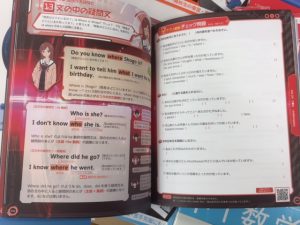

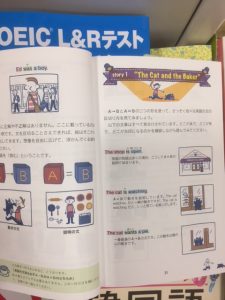

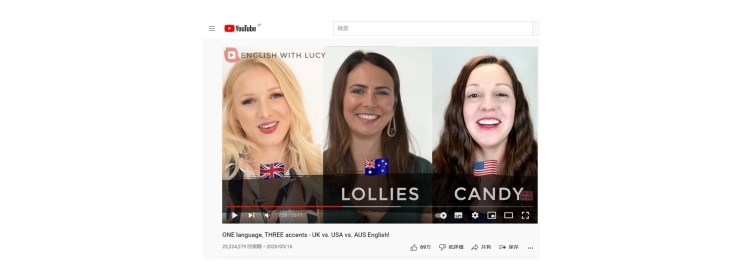

都立入試でのスピーキングテスト『ESAT-J』とは

東京都では都立高校入試の点数の中に英語の「スピーキングテスト」の点数を追加することになりました。

このスピーキングテストは『ESAT-J』と呼ばれ、タブレット端末、ヘッドフォン、マイクを使って、受験生が実際に話した英語を録音し、それを評価します。

イメージとしては英検の二次試験の内容を対人ではなく、パソコンやタブレット端末などを利用して行う感じです。

試験内容

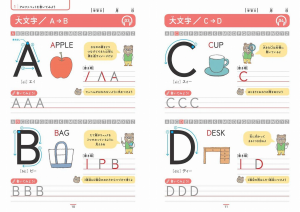

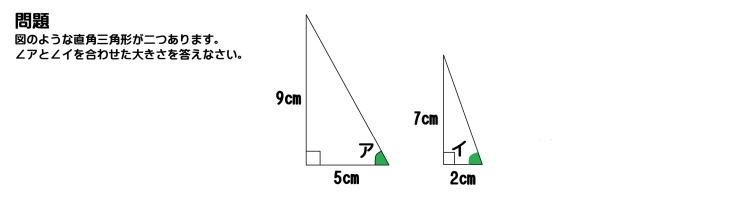

テストは四つのパートから成り、パートAは、カードに書かれた短い英文を読みます。

全部で2問あり、解答時間はそれぞれ30秒。

発声して答える前に30秒の準備時間があるので、この間に英文に目を通して、読む内容を確認したり、心の中で読む練習ができます。

本当に書かれてある英文が正しく読めるかどうかだけのテストです。

パートBでは図やイラスト、簡単な掲示物やチラシなどのビジュアルマテリアルを利用した問題になります。

全部で4問あり、そのうち3問はカードに関する質問に答える問題です。

解答時間は10秒で、その前に準備時間が10秒あるので、準備時間にできるだけマテリアルの内容を把握し、必要な情報がどこにあるかを確認できるといいです。

時間が短い分、質問に対する答えも簡潔なものになっているので、比較的答えやすいかもしれません。

例えばマテリアルを見ながら、明日の天気は何か答えるような問題です。

最後の1問はカードを基に受験生にミッションが与えられます。

自分の持っている英語力を駆使して、目的を達成するには何と言えばいいか答えなくてはいけません。

例えば、自分のほしい買い物をするには店員に何と言えばいいか答えます。

こちらも同様に、準備時間、解答時間共に10秒となっています。

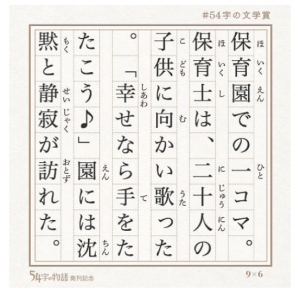

パートCは4コマイラストの問題です。

この4コマのイラストを見て、英語で何が起こっているか答えなくてはいけません。

30秒の準備時間の後、40秒の解答時間が与えられています。

準備時間の間にどのようなストーリーかイラストから読み取って答えてください。

解答としては、各コマ一文ずつの英語で答えられるといいのではないでしょうか。

最後のパートDでは、質問が書かれたカードが与えられるので、それを読んで英語で答えます。

ここでは質問に対しての自分の意見とその理由が求められます。

例えば、「あなたが学校の一番好きな行事は何か、その理由も答えなさい」のような問題です。

こちらは準備時間が1分、解答時間が40秒となっています。

こちらも準備時間内で自分の意見をまとめておく必要があります。

以上が、現段階での試験内容になります。

例えばパートA、パートBは英検3級の二次試験に出てくる形式ですし、パートC、パートDは英検準2級以上の二次試験の形式になっています。

ただ、受けるのが幅広い学力差のある中学三年生なので、試験の難易度はかなり下げてあります。

これもコツさえ分かっていれば、それほど難しくないと感じています。

実施に当たっては、それぞれの決められた試験会場で、タブレット端末などにヘッドフォンマイクを通して音声を録音する形になるようです。

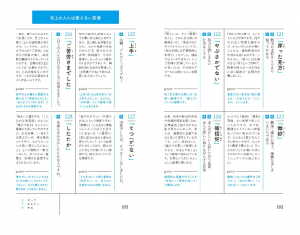

ESAT-Jの都立高校入試における評価法

ESAT-Jのテストは基本的に都内の中学校が会場になる予定です。

試験監督および採点は事業者であるベネッセコーポレーションが行い、受験生が解答した音声を録音したものを使って採点します。

この結果は100点満点で示されますが、入試ではこれを20点満点6段階評価(4点ごとに段階分け)に換算して利用されます。

評価Aは20点、Bは16点、Cは12点と順次点数が付けられ、最低ランクのFは0点となります。

そして、この結果は各学校及び自治体に提供されます。

送られた結果は受験生の調査書に記載され、志願先の都立高校へ提出されます。

つまり、調査書点に加えられるのですね。

その結果、都立高校の合否判定に関わる点数はどのように変わるのでしょうか。

これまで都立高校の合否は、調査書にある内申点に基づく調査書点と試験当日の学力検査の点の総合点で行われてきました。

・学力検査の得点

各教科100点満点の五教科の合計点500点満点で評価されたものを700点満点(一部都立高校、分割後期、二次募集は600点満点)に換算したもの。

・調査書点

中学校での成績表にある5段階評価の数字をそのまま得点とした内申点(ただし実技4教科は2倍で評価されます)65点満点を300点満点(一部都立高校、分割後期二次募集は400点満点)に換算したもの。

これら合計1000点満点でこれまでは判定されていましたが、これにESAT-J枠として20点満点が追加され、合計1020点満点で評価されるようになります。

1020点満点中の20点と甘く見ない方がいいです。

入試は1点で合否が分かれます。

だから、例え1点でも疎かにできません。

ましてや、スピーキングテストができるとできないでは20点もの差がつくので、これは合否を左右すると言っても過言ではない事態です。

尚、ESAT-Jを受けられなかった受験生は、入試において不利にならないように学力検査の英語の得点(受験当日の得点)から仮のESAT-Jのスコアを出し、総合点に加算するそうです。

スピーキングが苦手な受験生はあえてESAT-Jを受けないで、当日試験に集中してより高得点を出した方が有利かもしれません。

以上がスピーキングテストの説明になります。

誰もが受けたことのないスピーキングテストで、何もしないでいきなり本番にチャレンジするのは危険です。

不慣れな状態で危機の使い方も分からにようでは、試験中に操作でオロオロして実力は出せません。

事前に練習し、試験の内容と流れを理解して本番に臨んでください。

多くの生徒や保護者はまだ知らないことが多く、どうしていいか戸惑っていることと思います。

しっかり情報収集をして早目の対策をお勧めします。

現在、日本の学校教育で行われている教育改革は非常に大規模で、これまで親御さんが経験したことのない教育になっていきます。

この変化にいかに対応できるかどうかが、これからの学校生活、受験、そして人生の成功への大きな鍵となるでしょう。

未知のことで不安もあるかと思いますが、要はきちんと対策ができていれば問題ありません。

逆にできない人は落ちこぼれてしまい、各家庭、個人、及び学校にどれだけ対応能力があるかで、その後の生徒たちの人生が変わってくると考えられます。

これまで1000点満点で決まっていた合否に、新たにスピーキングテストの20点が加わります。

たかが20点と侮ってはいけません。

この20点の差が受験生の合否を分けることはよくあります。

1点でも多く取れるように真剣に受験してください。

皆様のご健闘をお祈り申し上げます。

2022.11.23

勉強or部活?部活を辞めて失敗する例

学校生活において勉強と同じくらい生徒にとって大きな問題が部活です。

勉強だけでなく部活に入ることで、単にその部活に関する技能習得だけでなく、様々な人と触れ合いから多くの人生に関する教訓を学べたり、学校生活における豊かな思い出作りができたりします。

学校の授業では扱わないような多くのことを知り、生徒たちの今後の人生に大きな影響を与えるようなこともたくさん学ぶ機会があります。

部活に参加しない生徒もいますが、部活にはそれなりの意義もあります。

しかし、そうした中で問題になってくるのが勉強と部活の両立です。

部活を頑張るあまり、肉体的にへとへとになり、家に帰ったときにはもうぐったりしてすぐに寝てしまう。

学校の授業中も居眠りして、教わることを聞き洩らしてしまう。

そんな状態をそのまま放置していると、勉強に手がつかなくなり分からないこともどんどん増え、結果的に成績が下がるという事態に陥ってしまう。

このような時に生徒や家庭の中には「部活を辞める」という選択肢を取る場合もあります。

それはそれで一つの問題解決の方法として悪くはないのですが、果たして辞めたからと言って上手くいくものではないということは注意しないといけない点です。

そこで今回は、勉強のために部活を辞めたけど上手くいかなかったパターン、デメリットをいくつか見ていきたいと思います。

1.部活を辞めても結局勉強しない

先ず、よくあるパターンの一つとしては、「やめたけど結局勉強しない」というものです。

部活があるうちは部活を理由に勉強から遠ざかっていたけど、いざ部活を辞めてその分時間ができても、結局勉強をしないということです。

いろいろな調査で学校の授業外の勉強時間を調べてみると、実はしっかり勉強している生徒は部活に参加していてもいなくても、ほぼ同等の勉強時間を確保しているという結果が出てきます。

つまり、勉強しないのは本当は部活のせいではないという事例が非常に多いということです。

勉強をやらない生徒は部活を言い訳に勉強をしないパターンが多いのですが、だからと言って部活がなくなってやらない理由がなくなっても、勉強しない生徒はやはり勉強しないのです。

部活を辞めでできた時間がゲームやSNSなど、本来の目的であった勉強に生かされないという結果に終わる。

これでは何のために部活を辞めたか分かりません。

むしろ、部活をやることで得ることのできた多くの事柄を放棄しただけになってしまい、生徒にとって何のプラスもありません。

このように部活で得られるメリットを諦めてまで勉強しようという覚悟がなければ、退部しても勉強せず何の効果もなくなってしまいます。

それならば部活を継続していった方が、むしろ生徒のためです。

ここでの失敗の原因は、本来生徒の勉強に対する考え方が問題なのに、それを部活のせいと決めてしまったことです。

2.毎日の生活に張り合いがなくなる

次のパターンは「部活を辞めて一つの目標がなくなり、毎日がつまらなくなる」というものです。

部活は練習が苦しかったり、時には人間関係で悩んだりもしますが、仲間と一緒に一つの目標に向かって日々頑張っていると、ある程度の充実感を得ることができます。

特に、試合などで少しでも結果が出れば達成感が生まれ、自分に自信がつき、その後の難局にも立ち向かう強さが身に付きます。

先生や監督、部活の先輩から次から次へと自分たちに指示が出され、何もすることがなくて暇だということは少なくなります。

しかし、部活を辞めたとたん、自分は何をすればいいか分からなくなり、部活中に得られた様々な喜びも消え、楽しいこともなく毎日を悶々と過ごさなくてはいけなくなる。

日々の生活に張り合いがなくなれば、当然勉強に対しての情熱もなくなり、結局、学校の成績も上がらないというパターンです。

このぽっかり空いた空白は生徒にとって結構大きく、喪失感は生徒たちを更に悩ませることとなります。

「何をしていいか分からない」「何をやっても楽しくない」「自分のやりたいことが見つからない」といった自分でもどうしていいか分からない感情が心の中に渦巻いてゆきます。

部活を辞めることで生じる、このような心理的作用は生徒に重くのしかかり、多くの場合「やめなければよかった」と後悔の念に駆られてしまいます。

3.人間関係が気まずくなる

部活を辞めても学校生活が終わる訳ではなく、その後も学校で部員たちと顔を会わせる機会はたくさんあります。

別に部活を辞めることは罪ではありませんから、そのことで部員たちから責められる筋合いはないのです。

しかし、やめ方によっては彼らとの溝ができることもあります。

これは事前にある程度想像がつくことではあります。

それでも部活を辞める決意をしたのだから、その後の人間関係がどうなっても受け入れる覚悟ができているはずですが、まだ人生経験の浅い生徒たちにとって実際はそう簡単なものではありません。

自分のわがままで退部したと非難されても仕方ないのですが、それを受け流すくらいの器量がある訳でもなく、生徒が退部を後悔する事例が多々あります。

例え非難されなくても、お互いにどう接していいか分からず、ぎこちない関係が続くことが多いでしょう。

これまで気楽に声を掛けたり遊びに行った仲間とうまく付き合えない。

日常何気なくすれ違ったり、視界に入ったりするだけでも、違和感をを持つようになりストレスも増大していきます。

部員だけでなく周囲の人間も自分によそよそしく感じられ、学校生活が非常に居心地の悪いものになってしまうかも知れません。

予想以上の気まずさに、やめなければよかったと感じる生徒も多いようです。

4.すべてにおいて逃げ癖がついた

部活は苦しい練習を耐え抜き、困難を克服して結果を出すことの大切さを学び、実際にそれができるようになる修行のような一面を持ちます。

粘り強さ、忍耐力、持続力、集中力、思いやりなど、今後の人生において重要な精神的成長を促す場でもあります。

しかし、部活を途中で辞めでしまうとこれらのことが身に付かないばかりではなく、何かにおいて「辞めればいい」という逃げの思考が根付いてしまいます。

その結果、何をやっても中途半端で、何一つ達成できない。

嫌なことに耐えられずに、すぐにあきらめ逃げてしまう。

このような人間になってしまったら、将来社会で生きていくときに大きな問題となります。

前向きな理由で辞めるのであればいいですが、単に苦しみから逃れたいだけの退部であれば、これはその生徒の人生を台無しにしてしまう決断と言えるかも知れません。

勉強と部活の両立は大変ですが、できるに越したことはありません。

しかし、もし両立ができず部活を辞めようと考えるならば、慎重に考えてください。

部活を辞めたとき、その後の自分に何が起きるかよく考えましょう。

そして、本当に退部が問題解決の決め手になるのか、他に方法はないのか吟味してください。

少なくともやめるならそれなりの覚悟がないと、自分にとってマイナスになることが多いですので気をつけてください。

学校生活において部活も勉強と同じくらい大事です。

学校生活の悩みなどあれば、それも葛西TKKアカデミーにご相談してもらったも構いません。

少しでも皆様の支えになれればと願っております。

2022.11.15

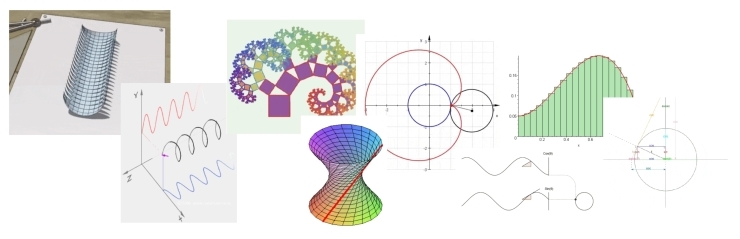

都立高校の入試問題傾向と対策:理科編

2022/11/14

都立高校の入試問題を解説し対策を考えるシリーズも最後の理科となりました。

どの教科も同じですが、事前にテストの出題パターンを知り対策と練るのは、入学試験で高得点を取り合格するためには必須の条件です。

今回もこれまでと同じく、大問ごとにどのような問題が出るか考え、どのように対策するかお話したいと思います。

大問1

大問1は5~7問程度の小問題から構成されています。

それぞれが異なる分野から満遍なく出ます。

よって、毎年どの分野が出るか絞るのは難しいですが、どれも基礎的な問題ばかりなので、学校の教科書をよく見直して、学習事項の確認をしてください。

応用はほぼないので、基礎をしっかり正確に身に付けてください。

よって、ここの難易度は高くないので、ぜひ落とすことなく、できれば全問正解を目指してほしいです。

簡単だからと侮ってはいけません。

どの受験生もできるからこそ、ここでこけてしまうと受験競争で大きく後退してしまいます。

確実に全問正解を取るつもりで、緊張感を持って問題を解いてください。

意外と実験器具や操作に関する問題が出されます。

器具の使い方、実験で操作するときの注意点となぜそうしないといけないかという理由までしっかり押させてください。

大問2

大問2ではレポートの形で、身の回りの出来事に絡めて(そういう体で)問題が出されます。

問題自体は難しくなく、各分野から満遍なく出題されています。

知っているかどうかがカギとなる知識問題が多く、ここでも教科書をよく読んで、学んだことが正確に身に付いているか確認してください。

問題中にあるレポートは出題に向けた形式的なものであると同時に、文章の読み取りを誤ってしまうと、解答も間違えてしまう可能性がありますので、慎重に読み解く力も必要です。

基本的に選択問題で、語の組み合わせで答えが決まることもありますので、解答は難しくありません。

大問1と同様に正答率が高い所なので、できるだけ落としたくないパートです。

先ほども申したように、誰もが解ける問題群だからこそできて当然で、逆に落としたときのダメージは大きいので、確実に解けるようにこその充実に力を入れてください。

大問1と2だけで全体の4割近い点数になるので、ここで確実に正解し得点の底上げをしましょう。

大問3~6

ここからはそれぞれの大問で各分野に特化した問題がいささか深く問われます。

教科書などで基礎を固めたら、ワークや問題集の応用問題をしっかりやって、応用力を身に付けましょう。

記述問題も出ますが、よく授業中やテストで聞かれるような内容なので、練習問題をたくさんやれば頻繁に出てくるので、そのときにしっかり理解し覚えましょう。

他の教科でも言及しましたが、記述問題は部分点があるので、0点か満点かの他の問題と違って、書けば何かしら点数になるので必ず挑戦してください。

多くの受験生が面倒くさがってやりませんが、書き方に慣れてしまえばどうということありません。

むしろ、進んでやらない生徒が多いということは、そこをやれば他の受験生に対して差がつけられるということなので、合格を確かなものにするためにも是非やってください。

また、計算系の問題も出ます。

これは理科で習ったことを正しく理解していれば解けます。

特に割合や比、距離と速度などの計算にはなれておく必要があります。

ここでも応用レベルの問題練習をすることをお勧めします。

問題に慣れていないと、その場で解法を考え付くのは難しいと思うので、事前に多くの問題に触れて、様々な考え方、解き方に親しみましょう。

大問3~6はそれぞれの分野から出題されるので、各分野の勉強するポイントを簡単に触れていきます。

地学

大きく「火山と鉱物」「地震」「地層」と分けられるでしょう。

「火山と鉱物」に関しては火山の仕組みとそこからできる岩石の特徴を覚えることが大事です。

特に鉱物の種類は意外と聞かれることが多く、その組成から何色でどのような組織になっていて何という名前がついているかまで覚えておくといいです。

また、地震に関してはP波とS波の伝わる速度とそれに関連して震源の位置や地震の発生した時刻を答えさせる問題がよく出ますので、できるようになってください。

後、「震度」と「マグニチュード」の違いや「震源」と「震央」など紛らわしい概念にも注意してください。

「地層」はその位置からできた順を考え、更にそうなった環境の変化まで聞かれることがあります。

中に含まれる示準化石や示相化石から、それらが何を意味するのか覚えましょう。

気象

気温と飽和水蒸気量から湿度を求めたり、温度を下げることで露店からどれだけの水蒸気が水として発生するかなどの問題がよく出ます。

飽和水蒸気量の曲線を使った類題をたくさんやって考え方をマスターしてください。

雲のでき方と前線、気象のデータを使った天気の変化を問う問題が出やすいです。

温暖前線や寒冷前線の仕組みを理解し、天気図を見て日本の各地の天気がどのように変わっていくかが分かるようになってください。

また、日本を囲む気団の勢力変化が日本の季節にどのような気候をもたらすかも知る必要があります。

天文

太陽の軌道や見える星の日周運動および季節ごとの星座と地球、太陽の位置関係などがよく出ます。

特に内惑星(特に金星)の見掛けの変化はよく聞かれるので、頭の中で整理しておきましょう。

日食、月食に関する問題は出題率が高いです。

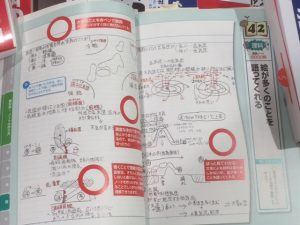

生物

消化酵素や神経伝達に関する実験がよく出ます。

それぞれの実験から何が分かるのか、なぜそのような操作をするのか、それらを比較することで何が分かるのか理解できるようになりましょう。

消化吸収の仕組みをよく理解してください。

同様に光合成と酸素・二酸化炭素、そしてブドウ糖の合成についての実験も出ます。

特にこの実験では使う指示薬を正しく覚えることが必要です。

循環器系では血液の流れる経路とそれぞれの地点における血液の特徴(酸素含有量など)を分かるようにしてください。

遺伝と発生では、メンデルの法則からどうしてそのような形質がその割合で出現するか説明できるようにしてください。

交配実験は比較的よく出る話題です。

他に動植物の体の仕組みと増え方、生物同士のつながりと生態系もきちんと勉強しておきましょう。

化学

化学は理科の分野の中でも出題率が非常に高いものの一つです。

実験と絡めた問題が多く、その実験も多岐にわたります。

必ず化学反応の仕組みを理解してください。

電気分解や参加などの実験の他に、イオンと電池に関するものも頻繁に出題されており、各電極に発生する物質が何か、どうしてそうなるのか理解しておかないといけません。

酸とアルカリの中和実験もよく出ます。

実験の結果から理由などを考えさせるだけでなく、実際に計算し数値を出させる問題も多く、比やグラフを上手に使って計算ができるように練習しましょう。

実験操作の手順や注意点に関する内容も理解してください。

記述で求められることがよくあります。

物理

物理も非常に出題頻度の高い分野です。

台車を坂から転がせて速さの違いを考えさせる問題はよく出ます。

同様に力の合成や分解、仕事の原理なども押させておきましょう。

慣性、作用反作用とつり合い、エネルギーの変化、特に運動エネルギーと位置エネルギーを問う問題や実験もよく勉強してください。

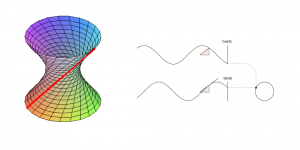

また、レンズと像に関する問題、音波とオシロスコープ、電気(電流・電圧・抵抗)と左手の法則の関する実験の問題も事前に繰り返し練習して解けるようになっておきましょう。

以上、理科の都立入試の問題を分析してみました。

出題パターンはだいたい同じで、出題内容も比較的ひねった問題は少なく、よくあるタイプの問題が多いので、過去問や都立入試の想定問題集などをたくさんやって、理科に対する理解を深めると同時に、問題の解き方や考え方を身に付けてください。

基本は教科書ですから、先ずはそこで三年間の学習項目の基礎を充実させてから、過去問などの類題に取り組んでください。

身近な事柄や自然現象に注意し、これまで習ったこととどのようにつながるか普段から考えていると、都立入試で出てくるような身の回りの出来事に絡めた問題も分かりやすくなります。

これで5教科分の傾向と対策は終わります。

これらを参考に受験勉強に役立てていただけるとありがたいです。

英語のスピーキングテストが目前に迫ってきています。

以前にもニュースで触れましたが、今度、こちらも再度まとめて書きたいと考えています。

今週が期末テストの学校も多いと思います。

特に受験生にとっては内申点の決まる大事なテストです。

ここで内申が上がると受験がかなり楽になりますので、ぜひ頑張って内申を1でも上げるようにしましょう。

特に実技4教科は、それぞれの評定が2倍になって内申点に計算されるので、5教科だけでなくこちらも手を抜かないで勉強してください。

それでは、皆様のご健闘をお祈りいたします。

2022.11.14

都立高校の入試問題傾向と対策:社会編

都立高校の入試問題を扱う本シリーズですが、今回は社会です。

社会も好き嫌いが分かれる教科ですが、都立高校の入試問題はある程度パターンが決まっていますので、各大問ごとにそのパターンを検証し対策を考えていきます。

先ほど「好き嫌いが分かれる」と述べましたが、受験でうまくいくコツは苦手を作らないことです。

苦手教科はやりたくないから好きな教科ばかり勉強して、できる教科とできない教科がはっきり結果にも表れる受験生もいますが、そのような人は十分注意をしないといけません。

詳しくは別の機会で話しますが、受験では、「特に目立って良い成績の教科はないが悪い成績の教科もない」よりも「できる教科とできない教科がはっきりしている」の方が強いです。

要は平均を上げるということで、苦手教科ほど(嫌でも)勉強しないといけないということです。

少し話がそれましたが、それでは社会の各大問を見てみましょう。

大問1

大問1は地図を使った問題です。

地図をもとに、問題中の人物の歩いた経路を考えたり、ある地点から見える景色を写真の中から選んだりします。

重要なのは地図記号などをきちんと理解し、その地形を正しく掌握できるかどうかということです。

地図を見ながら、頭の中で情景を想像する力が必要です。

他に日本地理、世界地理、歴史、公民から基本的問題が2問出されます。

難易度は低いので、どの分野も教科書をしっかり読んで基本的な用語とその意味などをしっかり理解してください。

特に歴史ではその史実を知っているかだけでなく、起こった地図上の位置も聞かれますので、場所と合わせて覚えてください。

大問2

世界地図上の国に関する問いが出されます。

雨温図の都市を見つけ、それを含む国名を答えさせる問題が出ます。

雨温図の気温が凸か凹かで北半球か南半球かを判断します。

後は気温と降水量の特徴から都市を見つければいいのですが、それぞれの気候をきちんと把握し、世界地図のどのあたりが何気候かも分かっていないといけません。

次に各国の資料(生産量や輸出入量、出入国者数、発電量など)を見て、問題文に示されている国を見つける問題がでます。

各国の産業や社会状況などを理解し、特に各国のキーワード(羊といえばニュージーランドのような)からその国か判断できるようになりましょう。

消去法などを駆使して選択肢を減らしていけば、正解を見つけるのはそれほど難しくありません。

大問3

大問3は日本地理の問題です。

世界地理同様に、日本の地理的特徴を捉え、雨温図から各気候が分かるようにしてください。

そして、各地域の地理、産業、社会文化などの特徴を動的に理解し(時代の移り変わりに伴う変化)ましょう。

各都道府県の特産物や人口の特徴を、こちらも世界地理同様に、キーワードを中心に覚えましょう。

こうして、問題中の資料から要求される都道府県を特定できるようになってください。

また、提示された資料から理由を考えさせる問題では、資料が何を示しているのかをしっかりと明記し、そこからどうしてそのような事実が浮かび上がるのか、きちんと説明できる論理展開と表現力を身に付けましょう。

これは実際にたくさん書いて練習すればできるようになります。

他の問題もそうですが、資料を読み取って答える問題は、事前に覚えなければ解けない問題と違い、その場で読み取れさえすれば解ける(変化とその理由、因果関係を考える)問題なので、サービス問題です。

しかも、記述は自分の自由に書くことができるし部分点もあるので、記述問題は必ずやってください。

大問4

大問4は歴史の問題です。

文章が引用され、その中の一部ごとに関連した問題が出されます。

歴史的事件の起こった順番を問う問題、または、ある事実が年表のどの範囲で起きたかを問う問題が出ます。

ここは歴史的出来事をただ覚えるだけでなく、全体の流れを押さえましょう。

その時に、「○○が起きたから××が起きた」など、それぞれの出来事のつながりと因果関係が分かると覚えやすいし理解しやすいです。

そして、何時代の出来事か(多くの場合は細かい年まで覚えなくて、だいたいいつ頃で十分です)を覚えていれば、比較的答えるのは簡単です。

なぜか分かりませんが、江戸時代の政治改革は本当によく出ますので、順番だけでなく誰が何をしたかも正確に覚えましょう。

また、資料を使った記述問題も出ますので、地理と同じように資料をしっかり読み取り、それが何を示しているのか考え、そこから問題が要求する答えを上手く導き出してください。

繰り返しますが、部分点があるので記述問題は嫌がらずに必ず何か書いてください。

白紙が一番もったいないです。

大問5

対問5は公民の問題です。

憲法や人権、政治や経済とどの分野からも一通りバランスよく出されます。

歴史と同じく文章が出て、その中の下線部に関連する問題が出されます。

憲法や人権の基本的考え方、政治と財政の仕組み、少子高齢化問題と福祉、消費生活など、基本的な事柄をしっかり身に付け、実践問題を通して自分の実力が本当に発揮できているか確認してください。

よく分からなくなったら教科書やワークに立ち返り、何度も何度も確認し正確に理解しましょう。

「衆議院の優越」や「文化的で最低限度の生活」「三権分立」「戦後の日本経済の動向」「現在の国際情勢と日本への影響」など基本的なことがよく聞かれます。

大問6

最後は社会の各分野がいろいろと絡みあった総合問題になります。

オリンピックや自然災害などの実際にあった出来事から地理や歴史を絡めたり、国際社会や環境問題から地理や公民を絡めたりと、問題もかなり工夫されています。

地理的歴史的知識も必要ですが、大事なのはそれらをどのように組み合わせて考えることができるかです。

この辺りは単純に覚えるというより、それらの習得した知識をいかに活用して答えを導き出せるかという問題なので、実際に多くの問題に触れながら、多様な解き方や考え方に慣れておく必要があります。

以上、社会と見てきました。

社会は覚えなければならない用語が多く、そこが受験生も苦労する点ですが、入試に関してはそれだけではダメで、覚えた知識をいかに上手く使い、出題者の意図を読み取り答えられるかが重要になってきます。

また、覚える問題だけでなく考える問題もできるように練習し、特に記述問題は最初からあきらめずに、積極的にチャレンジしてほしいです。

書けば何かしら点数になりますから。

二学期の期末テストが終われば本格的に受験勉強一本となります。

苦しいとは思いますが、勉強がやればやった分だけの結果が出ます。

そんなに長い期間ではありませんので、何とか苦しみに耐え、試練を乗り越えて、来春には笑って新しい学校生活が迎えられるように祈ります。

応援しています。

頑張ってください。

助けが必要な時はいつでも遠慮なく、葛西TKKアカデミーにご連絡ください。

いつでも受験生の味方です。

2022.11.10

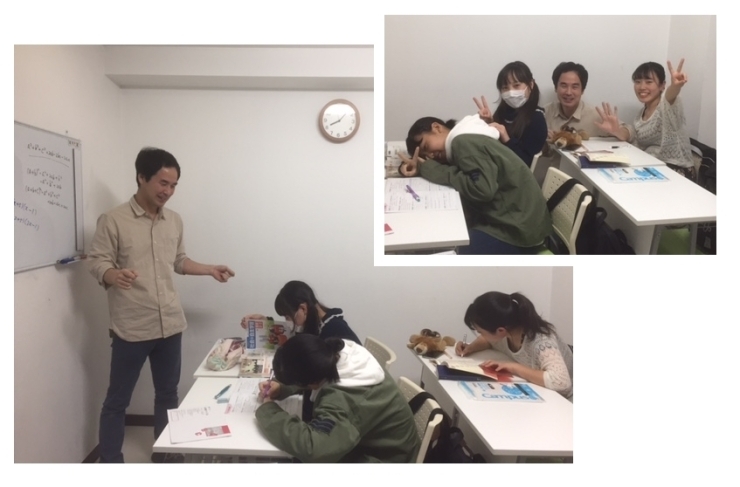

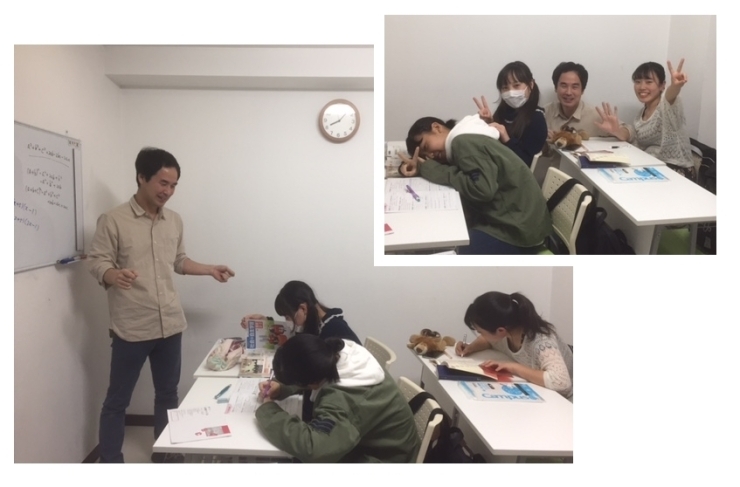

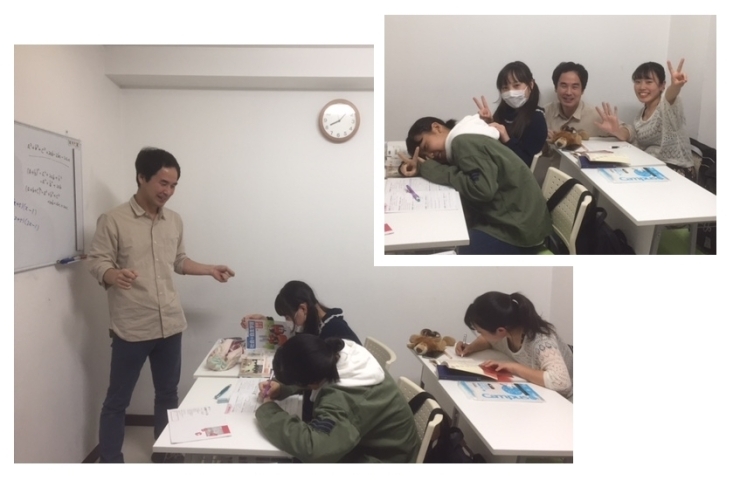

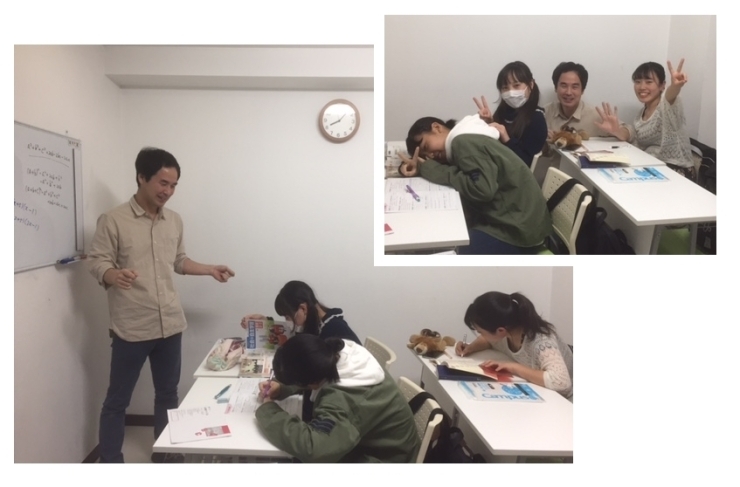

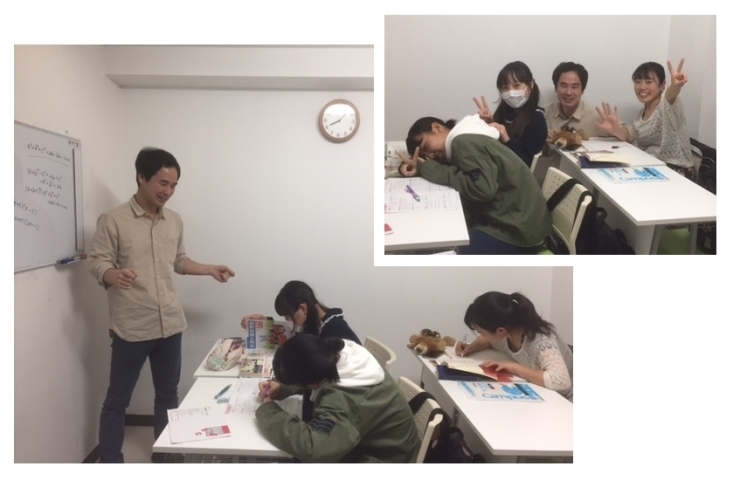

TKKアカデミーの卒業生に再会!TKKはつながる!

葛西TKKアカデミーは小規模個別指導塾であり、これまで何人もの生徒がここで学び、卒業していきました。

諸事情あり、一筋縄ではいかない生徒たちばかりでしたが、小規模個別指導塾ならではの親密で信頼感のある関係を築くことができました。

どの生徒もかなり苦労させられましたが、今となってはいい思い出でもあります。

単純な勉強指導だけにとどまらず、時には親子ともども悩みを聞いたり、時には提出書類の作文を見てあげたり、時には生徒たちのイベントや発表に出席したり。

塾の中だけでなく、いろいろな場面で関わることができました。

別に何かの計算があってとかではなく、純粋にそうしたい、そうした方が相手のためになると思ったうえでの行動でした。

彼らと本気で関わったからこそ、熱意が伝わり、そして、苦楽を共にした間柄だからこそ信頼ができ、その後もつながりが絶えません。

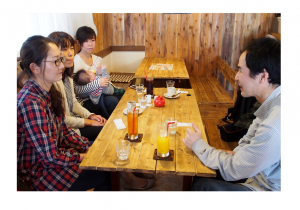

最近ちょっと、昔の生徒と再び関わることがあったので、少しお話したいと思います。

小学生だったあの生徒がお母さん!

長いことこの仕事を続けているとびっくりすることが沢山あります。

先日、道端で偶然、ある卒業生に会ったのですが、彼女は小さな赤ちゃんを抱いていました。

この生徒は小学生の時から高校生を卒業するまで、ずっと指導をしてきた生徒でした。

小学生の時からK-popにはまっていました。

当時はまだK-popと言っても今ほど普及してはおらず、ブームのはしりのはしりでした。

彼女から韓国のアイドルの話を聞き、ときにはDVDを借りて聞くこともありました。

このように彼女は先見の明に長けており、常に流行の先端を走っていた感じでした。

高校生になればJKとして、ナイトプールの話をしてくれたりと、こちらの方もたくさん教わったものです。

小学生の時、彼女からもらった年賀状は私の宝物の一つです。

高校卒業して進学するのかと思えば、美容の勉強がしたいと専門学校へ。

大学進学を考えて小学校からエスカレータ式の私立学校へ通わせていた親は驚くと同時に、それでも彼女の気持ちを尊重ようと、入学を許してくれました。

専門学校が終わっていよいよキャリアを積み上げるかと思った矢先、何と妊娠し結婚するという話を聞きました。

私もびっくりですが、理解ある親の助けもあり無事出産したと報告を受けました。

そして、先日塾の近くを歩いていると、偶然彼女に出会いました。

腕の中には小さなかわいい命が。

本当に生まれて間もなく「小さい」という印象が強く、親に似て目のパッチリとした男前さんでした。

自分も娘が生まれたときを思い出してしまいました。

以前、お父様(赤ちゃんのおじいさん)が写真を見せながらニコニコ、デレデレしながら話していた顔を忘れません。

出産前にわざわざTKKを訪ねてくれて、妊娠と結婚の報告を受けました。

小学生のイメージが私には残っているので、少し変な気分でもありますが、いつの間にか時は過ぎ、こうやって世代は移っていくのだなあと感じたものです。

実は次の日には身近なものだけで結婚式を挙げるそうで、出産が終わって一段落したのでちょうど良いと思いました。

最後に「大きくなったらTKKで勉強しようね」と言うとにこっとしてくれたのが何とも微笑ましかったです。

普通の子より感性が強く、自分をしっかり持っているので家族ともぶつかることも多かったですが、不思議と私には素直で、いろいろな話をしてくれ、私の言うこともよく聞いてくれました。

ある意味波瀾万丈という形容が似合う生徒ですが、その分しっかりとした考えを持っていて、立派な女性にに育ちました。

以前、少し夫婦の会話を聞きましたが、彼女が本当にしっかりして、旦那様も尻に敷かれるところようにも見えましたが、多くの経験を積みいろいろなことが考えられる子なので、いい家庭ができるのではないかと楽しみでもあります。

本当に長い付き合いで、これは彼女に限ったことではあらいませんが、家族全体で仲良くさせていただいているのは、とてもありがたいことです。

いつも前向きで、自分の夢に向かって進む彼女がアイドルに!

最近、別の生徒からも連絡がありました。

彼女は本当に頑張り屋さんで、自分の大好きな演劇に非常に熱心で、将来は舞台で役者になりたいと言っていました。

高校もいろいろ悩みましたが、引き続き演劇部に入り、卒業してからも演劇のレッスンを受けたり、関連の仕事をしていました。

進学やいろいろな募集時の志望理由を書いたり、面接でどう受け答えするかなど、その後もいろいろな場面で頼ってくれて、本当に信頼してくれていると感じ嬉しかったものです。

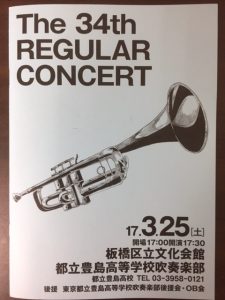

在籍中も彼女の舞台発表があるたびに足を運んで見に行ったものでした。

彼女に限らず、何か生徒たちの発表会や演奏会などがあれば、喜んで行きました。

生徒たちの頑張る姿を見たいし応援したいから。

そして、毎回、生徒たちの完成度の高さに驚き、心から楽しむことができました。

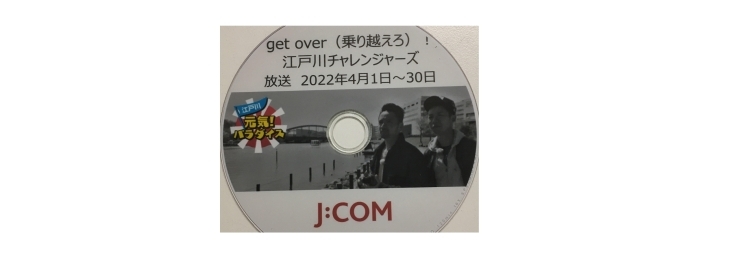

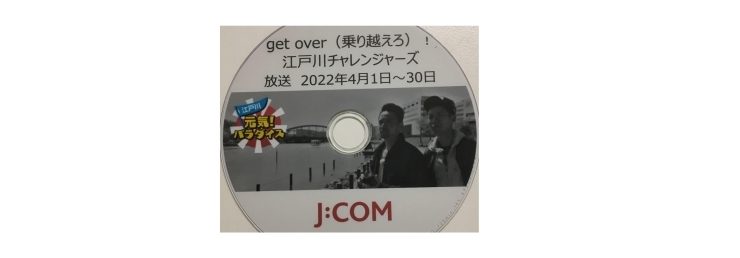

そして、先日久しぶりに連絡を取り、事務所を変わって、今は小学校の頃からの夢だった「アイドル」として活動していることを知りました。

ちょっと前、仮面ライダーの映画のエキストラとして出演していたと聞き、「本当に自分の信念に従ってやりたいことを頑張っているなあ」と感心したのですが、今度はアイドルと夢を追い続け努力する彼女に敬意を表するばかりです。

まだゆっくりと話はできていませんが、いろいろと忙しそうです。

しかし、自分の好きなことであれば、どんな困難でも立ち向かえるし、彼女は心の強い女性ですから、自分の納得のいく人生を歩んでくれると信じています。

と言っても、人生何が起こるか分かりません。

時には自分の手に余る絶望的な事態が待ち受けているかも知れませんが、そんな時はすぐにTKKを思い浮かべてほしいです。

ここには本気で応援し、支えようと思っている人がいることを忘れないでほしいと思います。

今日もイベントがあるようですが、残念ながら今回はテスト前ということもあり、どうしても外せないので行けませんでした。

しかし、代わりに私の家内と娘が行くので、盛り上がってくれることを期待します。

また別のイベントが催されるときは、今度こそ生きたいと考えています。

夢に向かって進み続ける人は素敵です。

他にも書きたい卒業生はたくさんいるのですが、今日は長くなりましたのでここまでとします。

卒業後もつながり、お互いに連絡を取り合い、近況報告を聞いたり協力をしてもらったり。

その時々でみんながそれぞれなりに頑張り活躍する姿を見るのは非常に光栄なことであります。

葛西TKKアカデミーは人間の関係を重視します。

出会えた人々を大切にし、ずっとつながり支えあえればどんなに素晴らしいことでしょう。

有難いことに塾だけの関係にとどまらず、塾外でも様々な場面で生徒やその家庭と関わらせていただいています。

お陰さまでこちらもいろいろ助けてもらうことがあります。

このような人と人のつながりに支えられて葛西TKKアカデミーは成り立っています。

多くの方々に心から感謝いたします。

2022.11.08

今日は珍しい皆既月食!理科でも習いますが自然の神秘を実感しましょう!

ご存知ですか。

今日は皆既月食が起きます。

このニュースを読むころには、この天体ショーが終わっていないことを祈るばかりです(事前に書くのを忘れていました、すみません。 )

)

今日は、本日の大イベント、月食についてお話します。

非常に稀な天体ショー

通常よく見られる月食は部分月食で、月の一部が地球の影に入り暗くなる現象です。

しかし、今日の月食は珍しい皆既月食で、月の全てが地球の影に入って暗くなります。

前回の皆既月食が2014年10月8日、次回が2235年6月2日ということで、十年に一回くらいの頻度になるでしょうか。

今日は天気も良いようなので、是非外に出て自然の神秘に触れてみてはいかがでしょうか。

今日の月食は18時9分に始まり、19時16分に皆既月食となるそうです。

そして、20時42分まで続き、21時49分に月食が終わるらしいです。

東京では、月が東の空やや低いところから次第に高く昇っていくときに見られ、全過程を肉眼で観察できるそうなので、可能であれば最初から終わりまでしっかり観察してください。

東京では街明かりが明るく、高いビルも多いので観測しにくいかもしれませんが、めったにあることではないので、是非、観測に適したスポットを見つけてほしいです。

後はタイミングよく雲が出ないことを祈るばかりですね。

しかも、今日は月食だけでなく「天王星食」も起きるというおまけつきで、プレミアム度が更に増しています。

今回の月食の最中に月が天王星を隠す「天王星食」も同時に起こるそうです。

月が他の惑星を隠す「惑星食」も珍しい現象で、この二つの「食」が重なるというのは大変稀なことらしいです。

調べてみると、前回、月食中に惑星食が起きたのは1580年7月26日で、この時は月食と土星食が同時に起きたそうで、実に442年前のことになります。

また、次回、月食と惑星食が同時に起こるのは322年後の2344年7月26日で、これも土星食らしいです。

因みに「皆既月食×天王星食」と限定すると、計算するのも非常に困難なくらい貴重な現象のようです。

とは言え、天王星を肉眼で観測するのは困難で、天体望遠鏡が必要となるでしょう。

それでも、目の前の月食を愛でながら、実際には見えないが現実に起こっている天王星が月に隠れる様子を想像してみるのも一興ではないでしょうか。

季節は秋ですし、風流を楽しむにはいい季節です。

月食とは

ここで簡単に月食について説明します。

太陽と地球、そして月が一直線上に並び、地球の影に月が入って、月の表面上に地球の影が落ちてできる現象です。

日食と違って影が月を隠しているので、暗いところとの境界線ははっきりとはしておらず、陰に隠れてもぼんやりと月が赤っぽく見えます。

なぜ、赤っぽくなるのでしょうか。

先ほど述べたように、日食と違い月食は何かもので月そのものが遮断されて見えなくなるのではなく、地球の影が月にかかるだけです。

陰の中と言えども月の影形は一応目に届きます(遮るものがないので)。

また、太陽からの光も、地球大気を通過する際、わずかに屈折し月を照らします。

その光が反射し、月食中であっても月の姿を薄く照らして、我々の目に届けてくれます。

ただし、波長の短い光(青など)は大気を通るときに散乱してしまい、散乱しにくい波長の長い光(赤など)だけが届くので、月が赤っぽく見えるのです。

自然を愛でる心と意義

日食と月食は中学校の理科の時間に扱われる項目で、当塾でもよく説明します。

しかし、机上の勉強では実感もなく、興味もわかないかもしれません。

このような天体ショーを自分で目撃すれば、きっと何か感動で心に残るものがあるはずです。

このような特別なイベントに限らず、日常においても身の回りのちょっとした自然に目を向けてください。

少し気をつければ、知の感動は日常にあふれています。

何気ない見過ごしていたものに、何か新発見があるかもしれません。

そうでなくても、純粋に花をめでたり、昆虫や動物の不思議さに触れることができれば、もっと知りたいという意欲がわきます。

このように自身の経験が学校の授業と結びつくと、勉強はもっと楽しくなります。

これは理科に限ったことではありません。

どの教科も自身の経験とつながったとき、それは現実のものとなり、より強く心に刻まれ理解も実感を伴って深まります。

大事なのは発見し、実感し、想像することです。

そうして思いを巡らせ、自分なりの解にたどり着いたとき、人間の知的喜びは最高潮になります。

このような経験を沢山すれば、知的好奇心も高まり、勉強が楽しくなるはずです。

個別指導塾葛西TKKアカデミーは常に生徒たちが楽しくなる授業を心がけています

つまらなくならないように、いろいろ工夫します。

勉強は苦しみではなく、喜びなんだと思えるように努めています。

このように知的好奇心を刺激することは、ちょっと工夫すれば家庭でもできるのです。

親子が一緒に何かする。

料理でも工作でもハイキングでもいい。

不思議だなと思えることはたくさんあります。

どうか皆さん、そのようなチャンスを逃さず、答えを教えるのではなく一緒に考え話し合ってみてください。

そうすれば子供はどんどん学びに飛び込んできますから。

今日は文字通り天文学的数値の滅多にない天体イベント。

この機会を逃さず、貴重な貴重な夜をお楽しみください。

そして、家族で知的好奇心を刺激してみてください。

2022.11.07

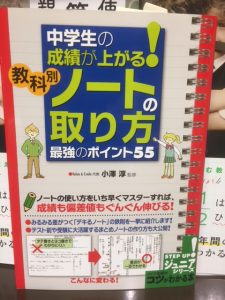

冬期講習生徒募集中!新規生は無料!冬休みの過ごし方で入試の合否が決まる!

期末テストが終われば、あっという間に冬休みです。

個別指導塾葛西TKKアカデミーでは、冬休み中に行われる冬期講習の受講生を募集中です。

二学期に入り勉強が本格的になってくると、一学期のときは何とかなっていた勉強にだんだんついていけなくなってきている生徒はいませんか。

少しでも自分の勉強に不安を感じたら、早めに手を打つのが重要です。

なんとなく分からないまま、特に何もしないで過ごしてしまうと、勉強がますます分からなくなり、最終的には取り戻せなくなるかもしれません。

早めの対応で勉強を克服し、これまで以上に勉強に励みましょう。

年に三回行われる学校の長期休暇は、このような勉強に不安や遅れを取ってしまった生徒には挽回のチャンスです。

学校がないから勉強は進みません。

時間は十分にあるから、普段ではできない勉強ができます。

一学期から戻って勉強することもできます。

これまでなんとなくやっていた勉強を掘り下げ、より正確に身に付けることもできます。

これまで順調にやれたから、次の勉強を先取りし、ゆとりのある三学期を迎えるのも可能です。

個別指導の葛西TKKアカデミーならば、生徒一人ひとりに合わせた授業が受けられます。

しかも、今なら新規受講生は無料!

このチャンスをお見逃しなく!

葛西TKKアカデミーは冬休みという長期の休みを利用して皆様の勉強のお手伝いをしたいと考えています。

勉強に少しでも悩んだり不安を感じている生徒は、葛西TKKアカデミーが行う冬期講習に是非ご参加ください。

小学生から高校生まで対応いたします。

冬休みの課題をするもよし。

今まで学校で分からなかったところの確認をするもよし。

新学期に向けて予習をするのもいいでしょう。

また、受験生は本番直前の最後の頑張りと仕上げとして、冬期講習を利用してください。

自習はし放題で、授業でないときも勉強ができます。

もちろん分からないところは遠慮なく先生に質問して構いません。

先生が親切丁寧に教えてくれます。

家ではなかなか勉強しづらいと思いますので、葛西TKKアカデミーを第二の勉強部屋として使ってください。

しかも、疲れたら休憩エリアでお菓子とドリンクを自由にいただけます。

葛西駅より徒歩3分、アクセスも便利な個別指導塾葛西TKKアカデミーでは冬期講習の受講生を募集中です。

しかも、今なら新規生徒はもれなく無料で冬期講習が受けられます。

でも内容は一般生徒と同じ。

是非、この機会を利用してお得に勉強するとともに、葛西TKKアカデミーがどのような塾か体験して下さい。

〈ここでキャンペーン情報!〉

お問い合わせの際に「まいぷれ江戸川区を見た。」とおっしゃってください。

もれなく次の得点がついてきます。

今だけお得、五大特典

今だけお得、五大特典

・1セット(授業5回分)が無料で体験できます。

・更に入塾してご兄弟、友人を紹介していただければ、1人に付き2000円、2人で5000円、授業料を割引!

・今、入塾すれば授業料30%OFFのキャンペーン中。

・入会費20000円が無料!

・自習し放題!

つまり、無料で冬期講習が受けられ、更にキャンペーンと紹介割引を利用すれば、何と個別指導でありながら授業料が一万円以下になることも可能!

是非、お見逃しなく。

特に中学三年生には受験に向けた授業を準備しております。

一般入試に加え、推薦入試のサポートも致します。

進路相談も承りますので、

進学にお悩みの方は気軽に葛西TKKアカデミーにお問合せください。

2022.11.06

都立高校の入試問題傾向と対策:英語編

都立高校の入試問題を考えるシリーズ。

今回は英語です。

英語は結構できない生徒が多い教科ですが、都立入試の各大問ごとにどんな問題なのか説明し、その対策を議論したいと思います。

尚、今年から導入される英語のスピーキングテストに関しては、別のニュースで取り上げていますので、そちらをご参照ください。

大問1

大問1はリスニングテストになっています。

大きく二つのパートから成り、問題Aでは三つの対話文が流れ、それぞれに関して質問が出されますので、四つの選択肢の中から正解を選びます。

問題Bは長めの英語が流れますから、それを聞いて二つの質問に答えます。

一つは四択の問題、もう一つは答えを英語で書く記述式の問題となっています。

問題が始まるまでに音声による説明が流れます。

この時間を利用して、問題の選択肢をよく見てください。

もし、選択肢が全て時間になっていれば、時間について質問されると予想し、時間が述べられている部分を特に注意して聞きメモを取ります。

このように始まるまでただ待つのではなく、分かる情報から質問や内容を予想するのは、正答率を上げるよい方法です。

パートAもパートBも同じ英語が二回流されるので、一回目では聞きながら質問されそうな内容をメモし、その後の質問を聞いて、今度は質問の答えをなる部分に集中して英語を聞きましょう。

二回繰り返されるので、例え一回目で聞き逃しても慌てず、二回目でしっかり必要な情報を聞き取ればいいのです。

もし、一回目で聞き取りができ答えも分かれば、二回目は確認として聞いてください。

何もしないでただ聞いているだけの生徒がいますが、それは賢いやり方ではありません。

メモを取らないと何も残らないので、答えるときも分からなくなってしまいます。

メモを取るコツとしては、日本語でも英語でもいいのですが、文章で書くのではなく簡単な箇条書きのようなメモの取り方をしてください。

特に固有名詞や数字(時間、料金、個数など)、順番などはメモを取った方がいいです。

これを聞かれることがとても多いです。

パートBの第二問は質問の答えを英文で書く問題です。

最近は必要な語数も決められていますので、自由に答えを書けない分、難易度が高くなっています。

質問をよく聞いて、質問に合わせた形で解答してください。

人や物を代名詞に置き換えて書かないといけないのをお忘れなく。

他の問題もそうですが、英語は問われる内容が先に来ますので、そこには神経を特に集中させてください。

whenなのかwhereなのかwhoなのか。

Does Tom ~?と聞かれたらYes, he does.と答えるなど、質問の形に合わせた答え方をするのがポイントになります。

最近はQRコードなどで音声が聴けるものも多いので、実際に音を聞きながら問題を解いて練習しましょう。

たくさんやれば問題のパターンも分かりますし、耳も慣れて聞き取りもよくなっていきます。

大問2

大問2は図表を見ながら答える問題です。

先ず、図表を基に対話が書かれており、二か所の空欄に入る語の組み合わせを答えます。

資料を見ながら、それぞれの空欄に入るものを選べばいいのですが、特に図表に書かれている※などの注意点に気をつけながら、日程や料金の計算などを考えてください。

文章はそれほど難しくはないので、答えられる範囲の理解ができれば十分です。

問題は次で、メールの内容に関する問題です。

メールにつづるという形でこれまでの会話をまとめて、それに対する正誤問題の後、お馴染みの英語作文があります。

作文が一番苦手という受験生も少なくないと思います。

(メールという条件で作文の縛りをつけるところが今どきらしいです。)

しかし、これもパターンが決まっているので、事前にある程度のフォーマットを決めておくと楽です。

メールの中に質問があり、その返事という体でメールが書かれており、その一部が空欄になっているので、受験生が代わりに書くという形になっています。

三行作文ですが、メールに対する回答とその理由、そして作文が前後のメールの内容につながるように書かないといけません。

最初に自分の意見や考えを書いて、二行目でその理由を説明する、最後に何か気の利いた一行を加えて終わりです。

私の見てきた受験生の中にはいつも最後は必ず「It's fun.」と書く生徒がいました。

これでも一行に変わりありません。

これでいいのです。

コツは簡単な英語で書くということです。

下手に複雑な文にしてしまうと間違えやすくなってしまうので、内容はつまらなくていいから、自分のかける範囲で簡単な英文で答えるといいです。

とにかくたくさん出そうなテーマを考え、それをお題に実際に書いてみることです。

そして、先生や友達に見せ、アドバイスをもらうのが一番です。

そうして、たくさん書いていくうちに、自分の書き方のパターンが出来上がるので、そうなると答えるのは簡単です。

作文は部分点があるので、面倒くさがらず必ず書きましょう。

白紙が一番いけません。

大問3

大問3も会話の問題です。

少々長いので長文のように最初から最後まで読んで答える人がいます。

しかし、ここのポイントは指示語が分かっているかどうかという問題がほとんどなので、その場合、直前の会話、もしくはもう一つ前の会話を見るだけで解けるという問題が沢山あります。

これに慣れれば、まともに前文読む必要もなくなるので、大きく時間短縮ができます。

その分、他の問題に取り組む時間が増えるので、是非この解き方を習得してほしいと思います。

最後は本分の会話をまとめた文章です。

ここも選択肢による穴埋めで、本文を読まなくても前後や常識的な考え方で解けることもよくあります。

仮に本文を読まなくてはならなくても、ざっと流して読んで、まとめの文と同じ所を注目すれば比較的簡単に解けます。

大問4

最後は長めの文章ですが、これもコツがつかめればそれほど難しくありません。

本文を読む前に必ず問題を見てください。

そして、自分は何を答えないといけないのか把握しましょう。

多くの受験生は文章が完璧に分からないと絶望しますが、そんなことはありません。

多少分からなくても答えらえることはよくあるので、細かいところをいちいち気にしないで読み進んでください。

一段落ごとに解ける問題はないか考え、読みながら答えるようにしてください。

こうすれば答えられる問題が増えます。

全部読んでから答えると、できる問題が時間切れになる恐れがあります。

指示語の内容に関する問題は、大問3のときのように直前の文に注目すれば解けます。

選択肢を本文の内容に従って、順番に並べ替える問題は、段落ごとに選択肢の内容があったかどうか確認しながら解いてください。

本文の内容に合うように、英文の後半を補う問題も、前半部分の内容が出てきたときに注意して読めばできます。

最後の本分の内容に対する質問も、質問の内容が述べられている部分にきたら、少し慎重に読んでいけば選択肢を選ぶのは簡単です。

問題自体はそれほど難しくありません。

ただ、英語の長文に慣れていない受験生は読むのに必死で、問題に答える余裕がないというのが、難しいと感じる理由でしょう。

現に、多くの受験生は「時間がなかった」と言います。

ここでも多くの類題に触れ、長文を読むのに慣れて、長文に対する抵抗感をなくすことが大事です。

そして、解き方の要領がつかめれば、意外と簡単に答えられるので、見た目に騙されて、やる前から無理なんて思わないようにしてください。

以上、都立高校の英語の入試問題を見ましたが、英語は妙なひっかけがある訳でもなく、内容も素直な問題となっています。

ただ、このようなテストに不慣れな中三の受験生にとっては、多少は圧倒されるかもしれません。

でも、心配はいりません。

出題パターンはほぼ決まっているので、これまでの過去問や模試の問題などをしっかりやって、出題形式とその解き方に慣れてください。

まともに長文を読んだりせず、要領よく解答に必要な部分を見つけ答えることができるようになれば、時間内により正確に解けるようになるでしょう。

ある程度英語の基礎ができたら、類題をたくさん解いて「質より量」の勉強法で大丈夫です。

2022.11.04

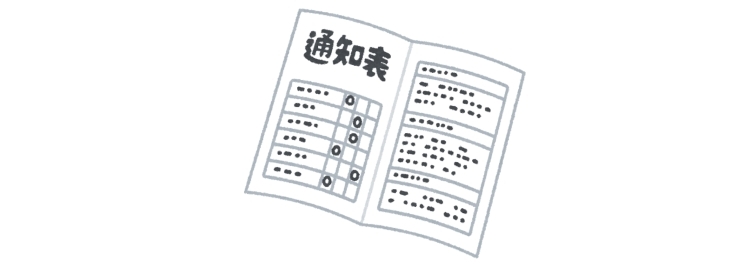

受験生は今回のテストを真剣に!中三の二学期末は入試を左右します!

今、多くの中学では期末テスト前になっています。

そして、中三の受験生にとってこのテストはとても重要な意味を持ちます。

それはこのテストを最後として内申点が確定するからです。

正確に言うと都立高校の入試で吟味される内申点は、今回の期末テストの結果をもとに定められる成績によって決められるということです。

以前にも説明しましたが、内申点は入試の合否判定の対象となる総合点の約3割を占めます。

その3割が入試の前のこの段階で決まるというのは注意しなくてはなりません。

内申点が入試で重要な理由

内申点は学力試験前に決まります。

つまり、ここでしっかり点を取っておくと、本試験の学力テストはかなり楽になります。

例えば合格に必要な点が500点だったとしましょう。

もし内申点で200点を取っていれば、入試当日の学力テストでは700点中たった300点、つまり平均50点取らなくても合格できるということになります。

言い換えると、難易度の高い問題に挑戦しなくても、基礎的な問題を確実に解けば合格できるということです。

入試は何が起こるか分かりません。

極限状態で緊張のあまり内心パニックになったり、過度のプレッシャーとストレスでお腹が痛くなったりすることもあります。

いつもできるはずの問題が焦って全く解けないなんてこともあります。

特に人生初めての本格的な、そして重大な試験を受ける生徒は普通ではいられないのが当たり前です。

そのような環境の中、実力が十分出せないことは容易に予想できます。

だからこそ、事前に内申点を多く取っておくことが大事です。

そうすれば、多少本来の力が出せなくても点数に余裕があるので、合格は簡単には揺るぎません。

内申点を取っておけば、合格の確実性が高まる。

受験生にとって、これは本当に助かります。

逆に内申点が悪いとかなり苦しい戦いを強いられると思ってください。

それ以前に内申点が低すぎると、「内申点が足りない」と学校の先生が試験を許可しないこともあります。

ましてや成績表に1が付いてしまうと、場合によっては受験資格を失うことになりかねません。

これは私立高校でも同じです。

例え受験資格を何とか手に入れたとしても、内申点が低いということは合格に必要な点を入試本番の学力テストで補わないといけないということになります。

つまり、他の受験生よりもより多くの学力点を取らなくてはならず、不利な条件で受験しないといけないのです。

先ほども申したように、入試当日は何が起こるか分かりません。

特殊な環境で実力が発揮できないこともあります。

そんな時、内申点が高く余裕があれば、多少学力テストが悪くても合格できますが、そうでないときは不合格の可能性がとても高くなってしまいます。

たかが三割とバカにしてはいけません。

総合点の約三割は非常に大きいです。

単に点数の問題としてだけではなく、試験を受ける生徒の心理、これから本番までの勉強計画など様々な影響が考えられます。

「もう受験は始まっている」という自覚を持って、本気で合格したいのであれば、今回の期末テストは意地でもよい結果を出しましょう。

内申点と総合点の関係

ここで内申点と試験結果に関わる総合点との関係を考えましょう。

成績表の数字そのままの内申点を素内申と言います。

そして、合否判定をするときは主要5教科はそのままの数字を利用しますが、実技4教科では素内申が2倍に換算されて合否判定に使われます。

この両者を合わせたものが換算内申と言い、オール5のときの換算内申65に対しての割合を求め、それを300倍したものが総合点の約三割を占める内申点になります。

計算してみると、素内申が1点上がれば、5教科であれ4.6点、実技4教科であれば9.2点、合否判定の総合点が増えます。

これは主要5教科であれば通常の問題を1問、実技4教科なら2問正解したのと同じだということを示します。

これは大きいです。

「5教科を疎かにして4教科の勉強ばかりしろ」という訳ではありません。

むしろ、「合格のためには、5教科も大事だが、4教科も後回しにしたり手を抜いたりしないで、真剣に頑張らないといけない」というメッセージです。

今回の定期テストと内申点

受験で合否判定に使われる内申点は、学校の成績が基となっています。

そして、成績は大きく定期テストの結果、課題などの提出物、どれだけ勉強に熱心かという授業態度で主に決まります。

この中でも定期テストの結果が一番成績に影響を及ぼし、例え他が良くてもテスト結果が良くなければ、成績が下がることさえあります。

そして、成績の5段階評価には各段階の人数が決まっており、テスト結果の上位何パーセントが5、何パーセントが4とあらかじめ決まっています。

よって、今回のテストで1点でも多く取り、他の生徒より順位を上げることがそのまま成績を上げることにつながるのです。

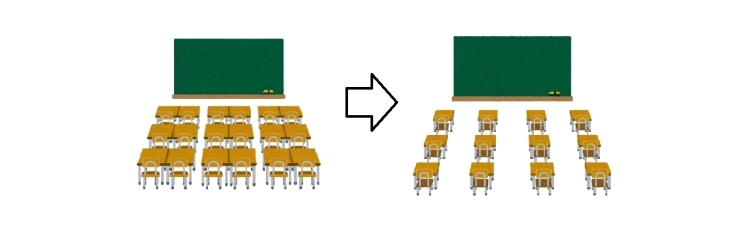

しかも、東京都の公立高校の入試では、一二年生の成績は関係なく、三年の二学期の成績を提出するように決まっています。

他の自治体では一年生からの成績を全て吟味するところもありますが、東京都は違います。

これは、これまでいろいろな理由で成績が振るわなかった受験生にとっては非常にラッキーな話です。

これまでのことはさておき、今回の成績にだけ集中してよい結果が出るように努力すればいいのですから。

逆に、これまでどんなに良い成績を修めてきた受験生も、今回のテストでこけて成績が下がってしまえばそれまでです。

だからこそ、今回のテストの持つ意味は非常に重要になるのです。

以上見てきた通り、内申点が合否結果に与える影響は小さくなく、その内申点を上げるためには通地表の数字を上げないといけません。

そして、成績を上げるためには、定期テストの結果が大変影響します。

しかも、三年二学期の成績だけが受験に利用されるので、このたった一回のチャンスをものにできるかどうかがとても重要です。

以上のことから、今回の定期テストはいつも以上に気合を入れ、本気で取り組んで、内申点を一つでも多く上げることに全身全霊傾けてください。

良い点を取って成績が上がれば、都立高校合格への道が大きく開けます。

毎日苦しい受験の日々を送っていると思いますが、もう少しです。

全力を尽くして頑張り、悔いのない受験にしましょう。

2022.11.02

都立高校入試問題の傾向と対策:国語編

都立高校の入試問題を分析するシリーズ。

今回は国語です。

多くの受験生は国語は何を勉強していいか分からないと言います。

確かに数学のような公式がある訳でなく、理科や社会のように多くの用語を覚えなければならない訳でもない。

「日本語のテストだから日本人はできるはず」「そもそも何をどう勉強していいか分からない」「せいぜい漢字を覚えるくらいしかやることがない」と考えていませんか。

そして、テストを受けて意外とできないけどどうしていいか分からないから、特に国語の受験勉強はしないという受験生は非常に多いです。

実は、解き方が分かれば国語が一番手っ取り早く点数が上がる教科なのです。

上手くやれば満点も夢ではないのです。

でも、多くの受験生はそれを知りません。

なぜなら、学校の先生がそれを教えないからです。

今回も大雑把なことしか話しませんが、もし関心があればご連絡ください。

コツをお教えしますよ。

都立高校の国語の問題は大きく五つでできています。

今回もそれぞれに分けてお話します。

大問1、2

大問1と2は漢字の問題です。

レベル的には中学三年生にふさわしいものが出ます。

大問1が漢字の読み、大問2が書きの問題になります。

同音異義や同訓異字などややこしいもの、点など細かい所で間違えやすいものなども出ますが、全体としてはそれほど難しい漢字ではないと思います。

受験生で国語の勉強をするとき漢字ばかり(だけ)やる人がいますが、個人的にはそれはお勧めしません。

やることが無意味とは言いませんが、効率が非常に悪く、努力と時間の割には点数にならないからです。

漢字は無限と思えるくらい非常に多く、それを時間をかけて勉強してもテストに出るのは合わせて10問、全問正解しても100点満点中20点二しかなりません。

多すぎるから、全ての漢字は覚えられないので、自分の覚えた漢字の中からこの10個が出題される確率は非常に低いです。

そんなことに時間と労力をかけるなら、文章をたくさん読んで他の大問が正確に解けるようになった方が確実で得点も高くなります。

では、漢字の勉強はどのようにするといいでしょうか。

過去問や模試など都立入試と類似の問題を受験生は解きながら実力をつけていくと思います。

なので、この時に出た漢字だけその場で覚えてください。

また、問題を解くときにたくさん文章を読むと思ますが、その時読めなかったり分からなかった漢字を調べ、その時に覚えてください。

後で忘れるかも知れませんが、それでいいです。

その程度の勉強で十分です。

10問全て正解する必要はありません。

最低限、読みがある程度できていれば上出来です。

漢字に力を入れるのはほどほどにして、他の大問で文章を読みながら、漢字が分からないときその都度練習をしてください。

大問3

ここから文章の読解力を試される、本格的な国語の試験になります。

ほとんど選択問題ですが記述問題も含めて(作文は別)、実は国語の正解の見つけ方は一つしかありません。

それは、「本文のここに書いてあるから」!

解答したとき、自分ではっきりとこれが言えれば、その問題は必ず正解です。

細かく説明すると長くなるので今回は省きますが、国語という教科はそうしなければ誰もが納得できる公正な正解が作れない性質なのです。

これは覚えておくといいですよ。

大問3は物語になっています。

物語を読むときは登場人物と場面に注意してください。

読み終えたときに誰がいたか分かるように、新しい登場人物が出てきたら印をつけましょう。

そして、その人がどのような性格で、どのような身分立場で、何をしているのか気をつけながら読みましょう。

また、登場人物同士の関係も重要です。

そして、その人たちがどういう流れでそれぞれの行動を起こし、言葉を発しているのか考えてください。

言動はその登場人物の心情を知る大きな手掛かりになります(心情を問う問題は国語の定番です)。

また、時間と場所が変われば場面が変わったということになるので、場面が変わったと思ったら、そこに線を引いてください。

場面が変わると人々の立場や考え方が変わりますから注意しないといけません。

以上のことを念頭に置きながら読み進めると、登場人物の心情も分かりやすくなります。

また、物語の中の表現を問う問題は、選択肢の表現の部分のみに注目して、それ以外の感想的な部分に惑わされないようにしてください。

基本的に全て選択問題です。

選択問題の解き方にはコツがありますが、今回は省略します。

勉強法としてはやはりたくさん文章を読み込むことです。

上記の内容(本当はそれ以外もあるのですが)をいつも意識して読み、どうしてそれが正解なのか自分で説明できるように考えながら問題を解いていってください。

ある程度要領が分かったら、後はたくさん問題を解いて、実戦を通して解き方を身に付けてください。

「習うより慣れろ」です。

大問4

大問4は論説文形式の問題です。

物語はなんとなく感覚で解ける場合も多く、受験生も比較的正解が見つけやすいようですが、論説文になると急に正答率が下がります。

多くの受験生は文章を見ただけで、その中の目立つキーワード(例えば「哲学」「環境問題」)を見ただけで、自分はお手上げと思ってやる気をなくしてしまいます。

戦う前から自分で負けを認めるようなものです。

見た目に騙されて、自分自身に無理だという印象を出だしてしまえば、解けるものも解けなくなってしまいます(この見掛け倒しの問題は他の教科でもよくあります)。

先ずは心理面でビビらないように、そのためにはやはり練習が第一。

論説文の要は文章全体の流れです。

筆者がどのような流れで、読者に自分の主張を解説し受け入れられるようにしているか。

つまり、論の展開が重要になってきます。

これを掴むのに一番良い方法は「段落ごとにタイトルをつける」です。

段落はまとまった内容の塊で、その一つ一つに意味があり、それらが相互につながって全体として説明がなされるのです。

読みながら、自分で段落の上にタイトルを書いていきましょう。

そして、読み終わったとき、そのタイトルだけを続けてみると、その文章がどのように展開し、何について書かれているのか、簡単に分かります。

「○○についての問題提起」「××になる例」「△△と対立する意見」などのように簡単なもので大丈夫です。

論説文は筆者が読者に自分の考えを受け入れてもらおうと工夫を凝らして書いているので、元来内容は明確で分かりやすいものです。

全体の流れを把握することは、ここを理解することになります。

もう一つの注意点は指示語です。

指示語が出てきたら、必ず自分で何を指しているのか確認しましょう。

指示語の内容の見つけ方にもコツがあるのですが、長くなるので今回は割愛します。

しかし、多くの問題は取り上げる傍線で示した本文部分に指示語を含んでいます。

指示語の内容がしっかりと分かっていないと、答えるときに選択肢が何を言っているのか分からなくなるので気をつけましょう。

また、本文内の特定の語句、特別な用語には必ず説明があります。

筆者が疑問を提示して、それを筆者自身が答えるというのも論説文ではよくあるパターンです。

こういった説明や答えを問う問題もよくあります。

問題で聞くということは必ず本分のどこかに「答え」が書いてあるということなので、文や文章の前後関係をしっかりつかんでください。

そうすれば、どこにその「答え」があるか分かってくるはずです。

そして、受験生が最も苦手とするのが、本文の内容に絡めて出される二百字作文です。

ここも細かく話すと長くなりますので要点だけ話します。

他の教科も同じですが、記述問題は部分点があるので必ず何か書いてください。

白紙は0点ですが、何か書けば1点でもあるかも知れません。

この1点が入試では結果を左右することがあるので、1点にこだわることを忘れずに。

先ず、問題をよく読んで、自分が作文で満たさなければならない条件を確認してください。

原稿用紙の使い方、字数制限(基本的に八割以上書く)、それから毎回「自分の意見と具体的な体験や見聞を含める」というのが入っています。

何も用意しないでいきなり書き出すと、必ずまとまりのない意味の分からない文章になります。

毎回出題パターンは同じなので、条件に従い前もって作文のフォーマットを決めておきましょう。

この場合は自分の意見の段落と体験見聞の二段落構成でいいと思います。

字数は意見50字、体験見聞150字くらいでいいでしょう。

こうしてある程度内容を決めてから書き始めてください。

条件さえ満たしていれば、自分の書きやすいように自由に書いていいのだから、これはラッキー問題です。

面倒くさがらずに必ずやりましょう。

ただ、限られた時間内に二百字作文も書くには練習しないといけません。

過去問などをやる時も必ず挑戦し、できれば誰かに見てもらい(受験生の友達と見せ合ってもいいです)アドバイスをもらってください。

作文も書けば書くほど要領がつかめ、時間内にできるようになります。

実は作文は平均点が低く、でも書き方さえ分かってしまえば高得点を取るのは容易なので、是非できるようになってほしいです。

大問5

最後は古文の問題になります。

昔の和歌や漢文、文学などに触れはしますが、実は純粋な古文の試験ではありません。

どちらかというと、古文を利用した鑑賞文または論説文です。

だから、本格的に古文の勉強が必要という訳ではありません。

学校で習った程度の基本的な内容を押さえておけば大丈夫です。

それよりも重要なので、古文を解説または意見交換している部分で、ここが問題の中心になります。

問題の多くはこの部分を正確に理解していれば解けます。

古文の原文と現代語訳が出ているときは、お互いを比べると簡単に答えが見つかります。

問題自体の難易度はそれほど高くないので、大問4のところで述べたような点に注意しながら読解を進めてください。

「この古文を引き合いに出すことで筆者は何を言いたかったのか」という点を常に考えながら読みましょう。

短期間で点数を上げたい人は、是非国語を頑張ってください。

紙面の関係上細かい点までは触れられませんでしたが、国語はコツさえつかめば正解を見つけるのは、実は一番簡単な教科です。

そして、そのコツはいつも同じで決まっていて、それさえ分かってしまえば後は練習を繰り返すだけです。

そうすれば、やっていくうちに徐々に問題が解けるようになります。

自転車の乗り方が分かったら、後は練習を積めば乗れるようになるのに似ています(練習しなければいつまで経ってもできるようにはならないのですが、この点も同じですね)。

以上のことを留意し、受験生の皆さんには国語を入試の得点源にしてほしいと思います。

2022.11.01

都立高校入試問題の傾向と対策:数学編

受験生の皆さん、勉強は順調に進んでいますか。

この時期、受験勉強もいよいよ佳境に入ってきたのではないでしょうか。

今回は取り組高校の入試問題について、その傾向と対策を考えてみたいと思います。

紙面の制約もあるので細かくはできませんが、一般的に抑えて置く点をお話します。

今回は数学編です。

他の教科も順次書いていきますのでお楽しみに。

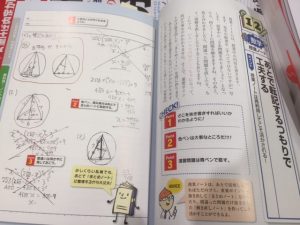

都立高校の数学の入試問題は五つの大問で構成されています。

大問1

ここでは正負の計算、文字式、1次方程式、2次方程式、連立方程式、確立、図形の角度、作図、度数分布表など、中学三年間で習った基礎的な問題がほぼ全ての分野から一つずつ出されます。

どれも基本的な問題なので難易度は低いです。

しかし、注意しなくてはいけないことは、この大問1だけで100点満点中45点くらいを占めます。

半分近くがここで決まるのです。

だから、多くの塾ではこの大問1を非常に重視しています。

簡単だからこそ全問正解したいところで、多くの受験生ができる問題ばかりなので、ここで落とすと順位が大きく後退します。

特に数学が苦手で高得点を狙えない受験生は、大問1に集中して勉強することをお勧めします。

つまり、基礎の確認です。

ここをしっかりやって基礎得点を上げてから、他の問題に取り組みましょう。

学校の教科書やワークの基本問題をやり込んで、どの分野も答えられるようになってください。

特に作図はある程度パターンや使う作図は決まっているので、たくさん問題をやって経験値を上げてください。

作図は結構苦手な生徒が多いので、逆に言うと、できればみんなと差をつけやすいということです。

だから、作図もしっかりやりましょう。

大問2

ここでは数式を利用して説明させる問題がでます。

図やストーリーを使って問題が出されるので、先ずゴールが何なのか、そしてそこにたどり着くまでに何が必要かを意識して考えましょう。

この説明系の問題も多くの受験生は苦手としていますが、説明の仕方・パターンが分かると意外と簡単です。

問題で示されている要素を文字や式に置き換えて、後は問題の指示に従って計算を展開し、最後に結論の形になればOKです。

実は、分かってしまえば全く難しくなく、書き方も決まっているので嫌がらず、是非できるようになってほしい問題です。

大問3

ここではグラフを使った問題が出されます。

座標や式を求める問題、三角形などの図形の面積を求める問題、求める座標を”t”と置いて解く問題などが出ます。

3問中最初の一問は必ずできてほしいところです。

ここは一次関数や二次関数を利用して座標を求めたり、条件に従ってグラフの式を求める問題なので、比較的簡単です。

学校の教科書やワークレベルの問題なので、できなくて順位を落とすことのないように気をつけてください。

できれば2問目も解けると、試験を優位にすることができます。

難易度は確かに上がりますが、それでも一般的な受験生に手が届かない範囲の問題ではないので、可能であれば取ってほしい問題です。

最後の問題も準備をきちんとして、これまで習ったことを確実に身に付けている受験生であれば、難しいですが解けないこともない問題です。

等積変形や直線の式の求め方、座標の求め方をよく勉強しておいてください。

大問4

大問4は空間図形の問題になります。

ここでは先ず、合同や相似などの証明がよく出ます。

証明は多くの受験生が嫌がって書きませんが、ここは1行でもいいから何か書きましょう。

白紙では点数は尽きません。

記述問題は部分点が大事なので、「△ABCと△DEFについて」「条件(仮定)より ○○=××」など、約束事を書くだけでも違います。

完全な正解は難しいかも知れませんが、部分点を狙いにいってください。

証明は何度も繰り返し練習しましょう。

苦手な人は答えを見ながら出構わないので、実際に紙に書いて、書き方を覚えましょう。

次が角度の問題ですが、ここも落としてほしくないところです。

対頂角、同位角、錯覚、円周角の性質を利用したり、合同や相似の対応する画が等しいこと、内角と外角の関係などを上手に使って解いてください。

前の問題が誘導になっていることもありますので、「なぜこの証明をさせたのだろう」と考えればヒントになるかも知れません。

いろいろ工夫が必要な問題ではありますが、慣れてくると気づきもできてきます。

いつも同じですが、たくさん問題を解いたもの勝ちです。

最後が辺の長さを求める問題。

ここでは三平方の定理や相似などを利用して解く問題が多いです。

相似などを使って辺に比を利用して解くのが苦手という生徒も多く、やはり、徹底的に練習して比の考え方に慣れる必要があります。

さすがにこの問題は正答率が低く、上位校でなければ後回しにしてもいいかも知れません。

大問5

最後は空間図形の問題が2問です。

第2問目はなかなか難しく、解ける受験生も少ないので、場合によっては他の問題に集中した方がいいかも知れません。

動点を使ったり、断面を使ったり、立体を分割したりして、体積や辺の長さなどを求めます。

事前に多くの問題に触れて様々なパターンを経験していれば、試験中に解法を思いつくかも知れませんが、何もなしでは先ず無理です。

よって、大問5では1問目を頑張りましょう。

ここは数値などが固定されて聞かれるので、比較的考えやすいと思います。

空間図形なので、上から見た図と横から見た図を上手く組み合わせて考えると解けます。

展開したり、相似な図形を見つけて辺の比から求めたりできます。

これは取れない問題ではないので、できれば落とさないでほしいと思います。

目指す学校のレベルにもよりますが、自分がどの問題を解けるようになればいいか考えながら、過去問などをやってください。

時間が限られていますので、余計なことはできません。

必要な問題を必ず解いて落とさないように練習してください。

そして、練習はたくさんやればやるほど点数も上がります。

この点は、勉強は正直なので、それを信じて大丈夫です。

もっと細かい点も多々ありますが、とりあえず大雑把な傾向と対策としては以上です。

そして、都立入試に関して質問がある人は個別に受け付けますので、気軽にご連絡ください。

これから他の教科についても、都立入試問題の傾向と対策についてお話しますのでお楽しみに。

2022.10.30

明日はハロウィン!そもそもハロウィンって何?

最近は街中がハロウィンに彩られるようになってきました。

クリスマス、バレンタインデーに続き、日本でもハロウィンが定着しつつあります。

今年はコロナウイルスの影響でいつもの様に外に出る人は少ないのではないかと思いますが、それでもハロウィンを楽しみたいと考える人は多いようです。

ところでハロウィンとは何なのでしょうか。

単に仮装を楽しむ日ではありません。

ハロウィンはケルトのお祭りが起源と言われています。

10月31日はケルト人の大晦日に当たり、この日に秋の収穫を祝うお祭りが行われていました。

この一年の終わりの日の夜に、死者の魂がこの世に戻り、また魔女や悪霊が悪さをするとも信じあれ、悪魔払いの意味合いもありました。

時代が下り、このお祭りとキリスト教が融合してハロウィンになったと言われています。

11月1日は「万聖日(諸聖人の日)」というカトリックの祝日で、全ての聖人と殉教者を記念する日とされ、キリスト教でも死者の魂がこの世に戻ってくると考えられています。

魂が帰ってくるという意味では、日本のお盆に似ていますね。

この日にお墓参りをしたり、亡くなった人に祈りを捧げたりします。

なぜ仮装をするのでしょうか。

死者の魂と共に、悪霊や魔物もこの世にやってきて、この世の魂をあの世に連れて行こうとすると考えられています。

よって、お化けの格好をして仲間を思わせて、自分の魂が連れていかれるのを防ぐのです。

だから、女子高生やマリオやスーパーマンなどの仮装は意味なさそうですね。

「トリックオアトリート」はどうして始まったのでしょうか。

元々ヨーロッパで、仮想した子供たちが歌いながら、さまよっている魂のために、「ソウルケーキ」という干しブドウ入りのパンを一軒一軒訪ねらながら集める習慣がありました。

そして、何も差し出さないとこの子供たちや霊がいたずらをすると考えられていました。

1900年代初期にある子供が「Trick or Treat!」と言い出し、1952年のディズニーアニメの中でこのセリフが使われたことにより、世界中に広まったとされます。

仮装をする人は増えていますが、日本ではまだ家を練り歩いてお菓子を集める子供は少ないですな。

各家庭もお菓子を用意していなかったりして。

お菓子メーカーはハロウィンパッケージのお菓子を盛大に売り出していますし、お寿司など関係のない業界も便乗しようと頑張っていますね。

日本ではバレンタインデーと同じように商魂あってのハロウィンでしょうか。

お祭り好きで宗教に節操のない日本では、新たな騒ぎの口実としてハロウィンが広まって見えます。

日常に楽しみを求めるのはいいのですが、くれぐれも行き過ぎのないように、マナーを守って楽しんでください。

こうやって異文化も取り込んで、人々の暮らしも変わっていくのだと実感しています。

お化けにいたずらされないように気をつけて、皆さんもHappy Halloween!

2022.10.24

瞑想が勉強効率を上げ、生活をもポジティブに!

勉強には集中力が欠かせません。

勉強の効率を上げ、より深い学習を可能とします。

逆に、集中できないといつまで経っても勉強がはかどらず、勉強が終わらないから嫌気がさして集中力は更に低下する。

こういった負のスパイラルに陥らないためにも、集中力をコントロールできるようになりましょう。

ということで、今回は集中力を高める手段として「瞑想」に触れます。

仏教などでも重視される瞑想ですが、宗教などというと迷信めいて疑わしく思われるかもしれませんが、様々な科学的研究でその効果が実証されています。

そこで、私もやっている瞑想の仕方をご説明し、瞑想の効果を考えてみたいと思います。。

瞑想の仕方

瞑想というと難しく思うかも知れませんが、実は非常に簡単です。

しかも、時間もそれほど長くする必要はないので、勉強する前や寝る前などのちょっとしたときにやってもらえればと思います。

ここでは私流の瞑想をご紹介します。

先ず、イスでもベンドの上でも構いませんので、座ってリラックスします。

リラックスといっても具体的にどうすればいいか分からないと思いますので次のようにしてください。

背筋をのばします。

この時、あぐらでも正座でもいいので、自分が座っていて楽な状態にしてください。

そして、体の部分の重みを全てその部分の下側に置くようにイメージしてください。

こうすると余分な力が抜け楽になります。

手は膝の上に手のひらを上に向けて軽く開いて置いてもいいです。

また、へその下3cmくらいのところに心が落ち着く場所があるので、そこに手を当てて心を落ち着きやすくしてもいいです。

そして、頭の中で満月の夜の湖を想像してください。

風もなく静かなところで、夜空の満月が湖の水面に綺麗に映っている様子をイメージしましょう。

波立たず、鏡のように月が映っている状態を思い浮かべていくと、心が穏やかに休まり落ち着いてきます。

次のできるだけゆっくり、そして長く息を吐いていきます。

もうこれ以上息を吐くことができないというところまできたら、体を少し前傾させてください。

そうすると、もう一息吐くことができます。

そして、今度は同様にゆっくり長く息を吸っていきます。

同じく限界まで吸い込んだら、傾けた上体を少し戻しましょう。

そうするとまた、もう一息吸うことができます。

これを何度か繰り返してください。

最初はいろいろなことが頭に浮かんでくるかもしれませんが、やがてそれもなくなり感覚が鋭敏になり、身の回りのちょっとした音などが耳に入ってきたりするかもしれません。

しかし、それもだんだんなくなり、まさに「無」の中に自分がいるような感覚になってきます。

何を考えるでもなく、ただこの状態を維持してください。

10分ぐらいやれば十分でしょう。

1分でも、3分かなり違うと思います。

できれば毎日起きたとき、勉強する前、お風呂に入った後、寝る前など時間を決めると効果的です。

家の静かな場所で一人でするのがいいですが、慣れてくると雑踏の中でもできるようになります。

修行を積んだ仏教のお坊さんは、歩きながらでも瞑想ができるそうです。

瞑想が脳にどのような影響を与えるか

瞑想で頭がすっきりし集中力を高めるのですが、それはどのような仕組みか考えてみましょう。

脳の中には「海馬」と呼ばれる場所が存在し、そこで記憶などの情報処理が行われます。

つまり、ここを活性させることで記憶力を高め、学習内容が身に付きやすくなります。

この海馬という器官は非常にデリケートで傷つきやすいのですが、瞑想することによってダメージを回復できることが分かっています。

また、脳は何もしていないときでも活動しており、生命維持に必要な活動(心臓を動かしたり呼吸したり)を支えています。

この時も脳はエネルギーを消費し続けます。

瞑想は脳の活動している各部位の過剰な活動を低下させ、エネルギー消費を軽減させてくれます。

こうして余分なエネルギー消費を避けるので脳の疲労が軽減され、その結果集中力が高まり、ストレスも減り、ぐっすりと眠れるようになります。

このように瞑想の効果は、科学的に証明されているのです。

瞑想の集中力を高める以外の効果

1.ストレス軽減

毎日の生活の中で、多くの人はストレスを発散できずにため込んでしまっています。

現代社会においてストレスは大きな問題であり、それは今や子供でも同じです。

昔は子供はストレスを受けにくいと考えられていた時もありましたが、今はストレスにより子供も心身に弊害を抱えているという例が多々報告されています。

瞑想には深いリラクゼーション効果があり、これがストレスを軽減させ、日々の生活を豊かにしてくれます。

これで心が穏やかになり、洞察力が上がり、様々なことに気づけるのです。

この「気づける力」も勉強に欠かせません。

2.前向きな気持ちになれる

人生にはいろいろな出来事があり、中にはとても悲しく落ち込むこともあります。

「テストの結果が悪かった」「学校の成績が下がった」と生徒たちも毎日の勉強の中でつらく悲しい経験をし、時には「自分の将来はどうなるのだろう」と不安になったり絶望的になったりします。

終わってしまったことは変えることができないので、それをいつまで引きずってもその後の生活が良くなることはありません。

ここは気持ちを切り替えて、新しい日々に向かって努力するのが最善です。

しかし、後悔の念を抱いたままなかなかポジティブになれないのも現実です。

そんな時にも瞑想が役に立ちます。

瞑想する中で、自分の思考の癖に気づけ、自分のマイナス思考を見抜いてそれに囚われることが少なくなります。

今の自分を見つめることで、過去の後悔から抜け出し、今の自分を冷静に見つめ直し、今後どうすべきか前向きな考え方ができるようになります。

3.良質の睡眠を得られる

心が緊張していたり、不安な気持ちを抱えていたりすると、人はなかなか寝付けなくなります。

そんな時も瞑想は効果があります。

睡眠前に瞑想することで、寝つきが良くなり睡眠の質が上がるという研究結果もあります。

その研究によると感情が安定し、自分の感情と行動に関する評価も上がり、睡眠前の覚醒が低下したそうです。

また、瞑想では深く呼吸を行うので、これが副交感神経を刺激し、リラックス状態に入りやすくなります。

その結果、深く良質の睡眠が得られるのです。

人間はしっかりと睡眠を取らないと、肉体の疲労がたまり勉強や仕事のパフォーマンスが悪くなり、精神的にも落ち着かずいつもイライラしてしまいます。

良質の睡眠はこれらの問題を軽減してくれます。

更に、睡眠は記憶にも大きく関わっており、良質の睡眠を取ることで記憶が促進され長期的に維持されるので、毎日の勉強を定着させるのにも重要となってきます。

良質の睡眠を手にするためにも、瞑想を活用しましょう。

このように瞑想は脳へ作用に、脳の疲労を軽減すると同時に、脳の活力を挙げる効果を持っています。

よって集中力が上がり、その結果として勉強の効率は当然上がります。

ストレスを減らし、ポジティブな気持ちになり、十分な睡眠で心身ともに回復すれば、今後の勉強に対しても積極的でいられます。

こうして勉強を効率よく励めば、その結果はきっと良いものになるに違いありません。

瞑想は勉強だけでなく、日常生活においてもプラスの効果をもたらします。

勉強にいそしむ生徒だけでなく、大人の方々も仕事や生活を向上させるために瞑想を試してみませんか。

一日の数分で構いません。

瞑想が人々の心を変え暮らしを変えます。

2022.10.16

こどもにイラッと来たら

以前、子供に対してどうしてイライラするのか、その原因について議論してみました。

今回はイライラを感じたとき、どのように対処するべきかを考えてみたいと思います。

子供に対してイライラするというのは、自分の心に余裕がないからで、そのまま感情に任せて反応すると、子供の心を傷つけたり後で後悔するような行動になってしまったりします。

不必要にその場の雰囲気を壊したり、時には気まずい関係が長く続いてしまったりします。

子供の精神に悪い影響を与え、大きな問題を引き起こすきっかけになることもあります。

「あ、言い過ぎたな」なんて思ったことのある人は多いのではないでしょうか。

しかし、引っ込みがつかなくなって、結局はうやむやなままに日々の生活が過ぎていく。

このようにならないためにも、自分が子供に対してイライラしていると感じたとき(またはそうならないように)対処法を知っておくことは有意義でしょう。

1.先ずは一呼吸置きましょう

こんな時はたいてい冷静ではないので、客観的に物事を見ることができず、自分の一方的な論理で結論に至ってしまいます。

それが間違っていても、主観的にしか考えられないので「自分は正しい」と思い込み、子供に対して不適切な対応を取ってしまうこともあります。

必要もないのに、子供に対して怒ったり言い過ぎたり。

一度言葉や行動に出してしまえば、その事実は消えることないので、後で過ちを正すには膨大なエネルギーを必要とします。

そうならないためにも、最初の一手は非常に重要なものになります。

自分の判断が間違わないように、先ずは冷静になる必要があります。

言葉や手が出る前に一呼吸(深呼吸)して、頭に上った血を下げましょう。

イライラのピークは6秒などとよく言われるので、この6秒を乗り越えれば気持ちも落ち着き、心にゆとりも出てきます。

2.口にする前に頭の中で一周させて

そして、言葉を発するときは、頭に浮かぶ言葉をそのまま言うのではなく、一度頭の中で発して、その言葉がどのような結果を引き起こすか考えましょう。

自分の言葉が本当に的確なのかを判断する必要があります。

もし、それが間違った認識に基づくものであれば、言われた子供に負の影響を与えることになります。

「本当はそうじゃないのに、親は自分のことを分かってくれない」など、正当に扱われていないということは、本人の人格を否定することにつながり、時にはそれが大人へ対するむやみな反発になったり、自己否定につながったりします。

心の傷として残り、自分に対する自信を失うこともあり得ます。

そうなると、親の軽いつもりで発した言葉が子供の生涯に影響を与えてしまうことになり、その責任を考えると軽はずみな言動は控えないといけません。

このような過ちを回避するためにも、言葉を発するとき(特にこのような考える心の余裕がないとき)は一度立ち止まって、何でも構わずに言わないで、一度考えてみましょう。

3.時には言わない勇気、様子を見る余裕を持って

一度立ち止まって判断しろと言われても、イライラして頭に血が上っている状況では、まともに考えることもできないでしょう。

自分が正しい言動を取れているかどうか分からないときは、何もしないのもありです。

周りが見えなくなって誤解によって子供に間違った対応を取って、それがその子の心に大きな傷を負わせるくらいなら、何もしないでおく方がいいかも知れません。

時間を置いてじっくり考えてから、正しい対応をしてください。

イライラしてすぐに何とかしなくてはと思うのも理解できますが、焦りは禁物です。

しばらく様子を見て、状況を正確に把握した後、どのようにするのが一番いいか考えてから行動しましょう。

必要ならば感情的にならず冷静に子供に質問し、真実を見極めてからでも遅くはありません。

子供にイライラしているときは、言いたくてもその場で言わない方が良策ということもあります。

4.物は考えよう

子供に対してイライラして、ついつい不機嫌な態度を取ってしまう親は、実は子供に対する思いと責任感が非常に強いことが多いです。

その気持ちは大事ですし、何も間違っていません。

でも、その対応を誤ると大きな問題に発展することがありますので注意してください。

そこで、子供の態度などでイライラしているときは、この言葉を思い浮かべてください。

「物は考えよう」

考え方を少し変えると、これまで許せなかったことが許せたり、一度落ち着いて冷静に判断できるようになったりします。

目の前の問題に対して「自分がすぐに何とかしなくては」と考えるから焦ってしまう、自分の思い描く理想に現実がぴったりそぐわないからイライラしてしまうのです。

自問自答してみましょう。

「本当に自分がしなくてはならないのか、他の人に頼ってはいけないのか」

「現実は自分の理想の遠いでなくてはいけないのか」

今持っている自分の考えの根本を自分で問い直してください。

そうすると、実はそうでなくてもいいようなアイデアも浮かんできます。

「まあ、今は出来なくてもいいか」「まだ成長中の子供なんだから6割できれば上出来だ」「ここは良くないけど、ここは上手くやっているな、褒めてあげるか」「けがや命に関わる状況でないから、多少の失敗は目をつむり、いろいろ経験させてあげるのも大切だ」「ここは他の人に任せてもいいかな」など、同じ状況でも考え方を変えれば捉え方も変わり、対応の仕方も変わってきます。

そして、「イライラしても何もいいことがないし、その必要もない」と気づけば、心も楽になりゆとりをもって正しい対応ができるようになるでしょう。

5.一度発した言葉は戻らない

最後に、このことをよく思い出してください。

言葉はどのような意図であれ、一度口にすればそれは元に戻らないということです。

発した言葉はもう自分のコントロールから外れ独り歩きします。

時には自分の予期せぬ解釈をされ、誤解されたまま消えることなく次から次へと伝わっていくこともあります。

そして、誤りを訂正し正しく理解されるのは至難の業です。

莫大なエネルギーを必要とし、それでもうまくいかないかも知れません。

また、例え再認識に成功したとしても、それまでの過程で人々に与えた影響がなくなるとも限りません。

つまり、言いたいことは何かというと、言葉は非常にデリケートで恐ろしいということです。

だからこそ、その扱いは慎重でなくてはなりません。

一時の感情に任せて使ってはいけないのです。

自分の言葉が人に対して与える影響に責任を持たなければならないということを忘れないでほしいと思います。

イライラして普通でいられないときはなおさら、よく考えて言葉を選ばないといけないのです。

このことを肝に銘じていれば、きっと自分の発言に対して後悔することも減ってくるでしょう。

以上、子供に対してイライラしたときの対応について考えてみました。

このような平常ではないときに、冷静になって慎重に行動することはとても難しいです。

でも、自分のせいで子供の人生にマイナスの影響を与えてしまうということは避けなければなりません。

そのためにも大事なのは、普段からイライラしないで済むような、心にゆとりが持てる状態を作っておくことです。

「ものの考え方を変える」というのも一つの方法です。

そうすれば、少しは気が楽になります。

何もかも自分で背負い込んで焦らないでください。

完璧な子育てでなくてはならないと気負い過ぎないでください。

子供と同じように、親も成長するものです。

何度も何度も経験を積んだ親のプロなんていないのですから。

だから、思い通りにいかないと言って子供に対して怒る必要はありません。

大切なのは、子供のことをよく考え、愛情を持って接することです。

イライラは自分で作りだしているだけで、自分の心持しだいでなくなると考えてみましょう。

2022.10.09

模試は受ければ受けるほど結果が上がる! なぜ受けた方がいい?

受験勉強も佳境に入ってきました。

多くの受験生は模試を受けると思いますが、保護者も含めてその意義が分かっていない人が多く思われます。

模試は、志望校に対する合否判定をしてもらうためだけではありません。

そこで今回は、どうして受験生にとって模試が大事か考えてみます。

1.自分を知るため

模試を受ける第一の意義は自分の実力を知ることです。

自分の学力が分かれば、これから入試に向けて自分のすべき勉強も分かります。

模試を受ければその結果が図表で表されます。

自分はどの教科が得意で、どの教科が苦手か分かります。

資料を詳しく分析すれば、更に細かく各分野に対する得手不得手も分かります。

更に、解答一つ一つが合っているかどうかだけではなく、全体の正答率も記されているので、正答率の高い問題を自分が落としていれば、それは入試のときに大きな問題になります。

みんなができる問題ができていないということは、受験生の中での順位を大きく後退させることになるからです。

逆に、みんなができていない問題を落としても、順位への影響は少ないです。

つまり、自分がどの問題を解けるようになっていないといけないかが分かり、ここから自分の勉強すべき内容が明らかになってくるのです。

2.志望校の合否判定

もう一つ模試の大事な役割は志望校への合否判定です。

信頼できる偏差値や志望校判定は、高校受験で合格するための強力な武器となります。

確実な情報は合格のためには不可欠なのです。

だから、模試は受験生にとってとても重要なのです。

模試を受けた結果は資料としてまとめられます。

そこには志望校の合否判定が記されています。

A判定であれば合格ほぼ間違いないですが、実際にはBでも合格することがあります。

このB判定が取れるかどうかが一つの目安になるでしょう。

また、偏差値は受験生全体の中で自分がどのくらいの立ち位置にいるのかを示しています。

偏差値50であればちょうど中間で、ここから数字が大きくなればなるほどこの中央値から離れることになるので、上位に入っていることになります。

合格者数は決まっているので、偏差値から自分の立ち位置が分かれば、その合格人数に自分が入っているのか、後どれくらい順位を上げないといけないのかが分かります。

そして、それを基に、合格するため今の順位を維持ずる、または上げるために、自分が何をどのくらい勉強しないといけないのか分かるのです。

これは他の受験生も多く参加する模試によって初めて手にできる情報なので、受験生にとって模試を受けるということは必須条件と言えるでしょう。

この資料を基に、自分のすべき勉強が分かり、場合によっては志望校変更の決断を下すこともできます。

こうして、自分によりふさわしい学校を選ぶことができます。

大抵模試には自分が提出した志望校に対する合否判定だけでなく、試験結果から割り出される「安全校」「相応校」「努力校」も提示されるので、これらも学校選びの良い資料になります。

3.良問に触れて試験問題を解く考え方知る

模試の問題は厳選された良問ばかりで、しかも毎年の入試分析に基づくものなので、実際の入試問題に似た形式で出されます。

入試問題のパターンを知っていれば、本番で驚き慌てることもないでしょう。

しかも、模試でできない問題があれば、そこを重点的に勉強すればいいことも分かります。

言い換えれば、模試で間違えても、それをきっかけに勉強すれば、効率よく実力を伸ばすことができるのです。

また、入試ではそれまでやってきた学校のワークのような単純な問題だけでなく、一ひねりも二ひねりもある問題が出ます。

このような問題を模試を受けることによって、本番前に経験することができ、問題を解くための入試独特の考え方を知ることができます。

多くの入試では、難易度の高い問題は非常に難しく、試験会場で初めて目にしてから自分で解法を見つけ出すことはほぼ不可能です。

だからこそ、事前に多くの模試を受ければ、多くの入試に役立つ解法を知ることができるので、模試をたくさん受ければ受けるほど、入試には有利になります。

特に難問において経験値を積むという意味でも、模試はとても有効です。

4.試験に慣れる

模試をたくさん受けることは、試験会場の雰囲気に慣れることにもなります。

いきなり本番では緊張し実力が十分に発揮できません。

入試のプレッシャーで問題用紙が白紙に見えてしまう受験生もいるとか。

いつもの学校のテストでは何の問題のない生徒であっても、入試の意味を考えると緊張して、普段ではありえないようなミスをすることがあります。

平常心で受験するためにも、できれば模試はたくさん受けてほしいです。

他の学校の生徒と一緒に受ける試験だからこそ、本番に近い状態でテストが受けられます。

これは学校内では不可能なことです。

だからこそ、受験生には是非模試を受けてもらいたいのです。

現実に模試をたくさん受けた生徒は、やはり点数もよく入試での合格率も高くなっています。

可能な限りたくさん受けることをお勧めします。

受験生にとって模試を受けることの意味を考えてみました。

模試は入試で合格するための様々な情報や経験を得られる場所です。

受験勉強をしている現在の自分が正しい方向に進んでいるかどうかも見極めることができます。

よって、できることなら定期的にたくさん模試は受けてほしいと思います。

一度や二度では十分な効果がありません。

また、模試を上手く利用すれば受験勉強の効率を上げ、より有利に入学試験を受けることができます。

先ほども述べたように、模試を受けてできた分野は十分身に付いていることになり、多くの時間を割く必要はなく、定期的に確認する程度でいいでしょう。

しかし、そうでない分野はしっかり重点的に勉強しないといけません。

両者の線引きも、模試を受ければはっきりしやすいと思います。

このように模試は受験生にとって非常に有用な道具です。

皆さんも上手に利用して、受験勉強を有利に進めてください。

葛西TKKアカデミーは『Vもぎ』と提携していますので、こちらで受験申込ができます。

都内最大規模の高校受験用の模試になります。

受験生が最も多い模試なので、その結果もより本番に近いものになります。

また、受験後に届く結果をもとに、葛西TKKアカデミーで志望校選択や進路相談、受験勉強のアドバイスも受けられます。

お問合せ、申込は葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。

今後の日程は以下のようになっております。

都立vもぎ

10月30日

11月6日・20日

12月4日・11日・18日

1月8日・15日

都立自校作成対策もぎ

11月20日

12月11日

1月8日

私立vもぎ

12月6日

1月8日

席に限りがございますので、早目の申し込みをお勧めします。

2022.10.03

受験生が過去問をするのは重要!その理由をご説明いたします

受験をするには、高校入試であれば中学三年間分、大学入試であれば高校三年間分の勉強をしなくてはなりません。

学校の教科書やワークで習った内容を復習し、問題集をやって様々な問題を解いてみる。

必要であれば参考書や、最近ではアプリを利用するも生徒もいます。

そして、模試を受けて自分が志望校に合格するかどうか判定して、最終的に受験する学校を決めます。

そんな中で、多くの受験生がやるのが「過去問」です。

実際にこれまで入試において出た問題を集めたものですが、これをやります。

そこで、今回は受験生にとって過去問をすることがどれほど重要かについてお話したいと思います。

なぜ受験勉強で過去問を解いた方がいいのでしょうか。

その理由を議論したいと思います。

1.自分の実力が志望校合格に足りているか分かる

過去問はその学校でこれまで実際に出た問題なので、それをやってみて十分に解くことができれば、過去の入試において自分は合格していたことになります。

ということは、今回の本番でも同様に合格する可能性が高いということになります。

逆に、解いてみた結果が合格ラインに達していなければ、自分の現在の実力は不十分で、まだまだ勉強する必要があるということになります。

また、自分がどの教科のどの分野が不得意だとか、どのような問題が苦手だとか、どのような内容が良く若手いないとかが分かります。

そうなれば、自分はどこを重点的に勉強すればいいかわかり、勉強を効率良くすることができます。

自分がすべきことが分かれば、入試までの日数を考えて、いつまでに何ができるようにならなければならないかという勉強の計画が立てられます。

残された時間の限られている受験生にとって、勉強の効率化は死活問題なので、過去問はやった方がいいということになります。

2.受験校の出題傾向がわかり、対策を立てられる

大体入試において、学校は毎年同じような形式で試験を行います。

それぞれの学校がどのような問題を出すか知ることは、本番で自分が何をしなければならないかがある程度事前に分かるので、受験を有利にできます。

マークシート方式か記述式か、どういった順番で問題が出てくるのか、どのような内容も問題が出るのか。

出題の傾向が分かれば、前もって対策を立てることもできます。

良く出る分野は重点的に勉強しなくてはならないし、あまり出ない分野はそれほど力を入れなくてもいいでしょう。

出題傾向も全く分からないままで初見の問題を解くのは難しいです。

予め分かっていれば、これまで見たこともない問題に驚くこともなく、自分の持っている本来の力が出しやすくなります。

過去問をやるとよく気づくのですが、似たような問題が何回も出てくることがあります。

過去問をやって、しっかり勉強していれば、このような時に他の受験生より精神的に優位に立てます。

3.時間配分などの練習になる

よく試験では、時間が足りなくて問題が解けなかったということがあります。

時間があればできた問題を落としてしまうというのは、一点二点を争う入試において非常に痛いです。

自分が試験時間内に入試問題を全て解けるように、どのくらいじっくり考えることだできるか、どれくらい急いで問題を解かなくてはいけないか分かります。

それぞれの大問を何分で解かなくてはならないかが分かれば、過去問を解くときに時間配分を決めてから取り掛かれば、本番でも時間を上手に使って受験ができます。

例え全問解くのは無理だとしても、どのように時間を使い、どのような順番で問題を解いていけば最も多く答えることができるか考えられます。

「自分がすぐに解ける問題から解いていく」と言うのは受験の鉄則ですが、過去問で時間を気にしながら解いていけば、本番で問題を見たときに自分が解くのに何分かかるか予測でき、先にその問題をやるべきか後回しにするべきか判断できるようになります。

このように入試問題に対するペース配分も、合格にはとても大事なことです。

4.過去問を利用して受験勉に役立てる

過去問をやって正解していれば問題ないですが、そうでなければ勉強が足りていないということです。

解説をしっかり読んで、もう一度解いて、本当に解けるようになるまで練習しましょう。

こういった勉強の穴を見つけるのにも、過去問は役に立ちます。

「問題やって丸つけして終わり」という人も多いですが、実は問題をやるのは勉強のきっかけを作るためで、勉強の「終わり」ではなく、むしろ「始め」です。

そして、過去問を五年分、模試などの類似問題を五つ以上やれば、大抵どの教科も全分野をカバーすることができます。

また、重要な内容は何度も繰り返し出てきますので、やればやるほど必須な内容に触れる機会が増えて、重要項目をしっかり勉強して身に付けることができます。

今の実力を知るだけでなく、現在の実力を更に伸ばすために、過去問をすることは非常に意義があります。

5.本番の疑似体験ができる

きちんと時間制限を決め、周囲の環境も過去問に集中できるように整えれば、本番の予行練習ができます。

本番と同じようなプレッシャーの中で、自分はどれだけ平常心で焦らずに問題に取り組めるのか、つまらないミスをしないか、自分の弱点は何か分かります。

模試も同様に本番に近い状況で問題を解くので、数をこなせばこなすほど慣れてきて、ちょっとしたことにも動揺せず、より自分の持っている力を発揮することができます。

このように事前に本番と同様な経験をしていれば、本番では心を落ち着かせ、集中して問題を解くことができるでしょう。

過去問をするタイミングとその量は?

三年間の勉強内容の確認が終わったら、過去問や類似問題、入試本番を意識した問題に取り掛かってください。

基本的に夏休みまでに三年間の勉強を終わらせて、二学期からは本格的な受験勉強に入った方がいいでしょう。

よって、どの時期に三年間の学習を終えているかが重要なカギになります。

二学期の中盤でも三年分の勉強が終わっていないようなら、少し遅いです。

残りの時間を考えると、十分な準備ができない可能性が高くなります。

ということは受験に向けた勉強はもっと早くから始めないといけないのですが。

そして、過去問をやるようになったら模試もどんどん受けましょう。

入試の練習になるだけでなく、自分の実力がどのくらいついてきているか、後どのくらい努力が必要か分かります。

また、過去問のボリュームですが、最低でも三年分はやった方がいいです。

できれば五年分くらいはほしいです。

それ以上昔の過去問になると、学校によっては内容や傾向が異なっている場合もあるので注意してください。

そして、過去問を解いたらすぐに採点をしてください。

時間が経っていないので、マルをつけながら自分がどうしてそのような間違いをしたのか思い出すことができます。

ミスの原因が容易につかめ、受験対策に役立てることができます。

また、問題を解くときの苦悩や辛さが見直しをしたときに頭に残って、まだ強い印象を保っているのでエピソード記憶として、問題内容が頭に長く残るようになります。

時間が経ってしまうこと、これらは失われてしまうので、過去問をやったらすぐに採点し、間違った原因を突き止め、解説を読んでしっかり理解しましょう。

良い問題集は解説が細かく丁寧で、これをしっかり理解して勉強するだけで、かなり力がつきます。

こうして、間違った問題を一つずつ解決していけば、本番では間違わなくなります。

別の言い方をすると、問題を間違えれば間違えるほど、自分の実力を伸ばすことができるということです。

更に、過去問は一回で終わらないようにしましょう。

繰り返すというのはいい勉強法で、回数を重ねるごとにどう解いていいか分かってきます。

前回よりも良くなるのが実感できるので勉強の励みにもなります。

「同じ問題をやっても意味があるのか」と疑問に持たれる方もいらっしゃるかも知れませんが、案外やった問題ってできないものです。

今年もかなり押し迫ってきました。

受験生はもう、学校で習う内容を自主的に終わらせ、本番に近い環境で過去問を解いてみましょう。

模試も含め本番に近い形式の問題をどんどん解いて腕に磨きを立てる時期です。

学校の勉強をまだ終わらせていない受験生がいれば、それは遅いですから気をつけてください。

そして、本番に近い内容の過去問や模試を受けましょう。

自分の弁用に役立てるだけではなく、リハーサルとして本番に実力を全て出し切るために頑張りましょう。

受験生の皆さん、大変とは思いますが、あともう少しです。

何か困ったことがあれば、葛西TKKアカデミーを頼ってもらっても構いません。

できることは何でもして、入試がうまくいくようにお手伝いいたします。

応援しています。

2022.10.03

テスト当日、試験開始までにすること

明日から中間テストの学校もあるようなので、今日はテスト前にすることを考えてみます。

勉強に関して前日までにやっておくこと

本来はテスト前日まで頑張って勉強し、テストの準備を十分整えてからテストを受けるべきです。

課題が終わっているのは当然のことです。

ワークで間違った問題や分からなかった問題は確認し質問し、必ず解けるようになってからテストを受けて下さい。

もちろんテスト勉強はこれだけでは十分でなく、学校の教科書、ノート、プリントも全て確認しなければなりません。

だから、授業のノートを取るのは必須なのですが、できていない人は友達に見せてもらい、必要ならコピーをしてください(必ず友達の許可をもらってから)。

そして、次からはきちんと自分で授業のノートを取ってください。

以上のことをやってから最後の確認として、学校の教材以外の問題集などを解いてください。

勉強で習った内容を習得するにはインプットばかり言及されますが、実はアウトプットが大事なのです。

実際に問題を解いてみることが習得を促します。

分かっているつもりでも実は分かっていなかったところも見つけ出すことができます。

よって、学校の教材以外の練習をした方がテストの点も良くなります。

課題を終わらすので精一杯という生徒はたくさんいます。

これだけでは不十分なので、満足のいく点数には達しないと思います。

しかし、最低限これだけはやらないといけません。

課題を出さないと評価が更に落ちますから。

この課題に対する議論は、また別の機会に行います。

「ノー勉」でテストを受けるのはNGです。

勉強に関して当日の朝すること

テストの前日までにやるべきことは全て終わらせ、前日は早く就寝してください。

十分な睡眠を取らないと、実力も発揮できません。

できれば前日は勉強をしないで、ゆっくりリラックスし早く寝た方がいいです。

どうしても勉強が気がかりという人は、早寝早起きをして学校に行く前に勉強しましょう。

もしくは、いつもより早く学校に行って、テスト開始まで学校で勉強をするものありです。

前日の深夜に、疲れているのに無理やり起きて勉強するのは逆効果です。

前日の徹夜勉強はお勧めできません。

若いからできなくはないでしょうが、それほど効果はありませんし、長期的に見てもよくありません。

それならば、いっそのこと早く寝て、疲労を回復させてから勉強した方が、頭もスッキリしていいです。

当日の朝は、とにかくこれまでやったことの確認作業をしましょう。

新しい問題に手を出す必要はありません。

習った内容を教科書などでざっと見直して、「ああ、こんなことがあったな」「この問題はこうやればよかったな」などと確認をします。

ワークなどで解けなかった問題だけ見て、頭の中で解き方は分かっているか、自問自答しましょう。

もし、いまいち解き方が思い出せないようならば、実際に一度書いて解いてみましょう。

やってみれば意外と思い出せるものです。

通学中、テスト前、休み時間に勉強

バスや電車で登校する人は、その乗車時間も良い勉強時間になります。

徒歩で通う人も、歩きながら勉強できなくもありませんが、くれぐれも人や車などに注意してください。

自転車の人は登校中の勉強はしない方がいいです。

危険ですから。

早く学校に着くことに集中し、着いてからしっかり勉強してください。

移動中にする勉強は、単語や用語の確認がいいです。

単語集や用語集を見ながら一つ一つ分かっているか確認してください。

できれば、「何ページから何ページまで」などと目標を決めると、より集中して勉強ができると思います。

友達がいれば、お互いにクイズのように出し合いっこをして、勉強するのも良い方法です。

問題の出し合いは学校に着いてからも続けてやっていいです。

テストとテストの間の休み時間も、テスト勉強に活用できます。

終わったテストのことはくよくよしても仕方ないので、気持ちを切り替え、「次のテストはいい点とるぞ」と言う意気込みで、最後の瞬間までを粘り強く頑張りましょう。

最期にワークや教科書にざっと目を通す。

友達と一問一答をやる。

問題の解き方を確認する。

短い時間ではありますが、一分一秒を無駄にしないように。

ひょっとしたら、ここで目にしたことがテストに出るかも知れません(意外とよくあります)。

勉強以外で気をつけること

テストまであまり時間がないので、勉強も大事ですが、ベストコンディションに持っていくことも考えましょう。

先述した通り、テストの前日は遅くまで勉強せず、ゆっくりお風呂に入って早く寝ましょう。

直前に慌てて付け焼刃をしてもそれほど効果はありません。

むしろ体調を万全にし、実力が100%出せることを考えた方がいいです。

いくら勉強しても、体調を崩して自分の力が半分も出なかったでは話になりません。

お風呂で心を落ち着かせリラックスし、十分な睡眠で疲れを癒して、心身ともにベストな状態になるように努めてください。

と言うことは、前日より前にテスト勉強ですべきことは全て終わらせなければならないということです。

そのためにも計画的にテスト勉強をしてください。

前日は早く就寝し、当日は早く起きましょう。

先ほど述べたように、最後の確認作業をしてもいいですし、そうでなくとも早く起床することは有意義です。

寝起き直後では、まだ脳も働かず良いパフォーマンスはできません。

脳が本格的に活動するには時間が掛かります。

できれば遅くともテスト開始二時間前には起きましょう。

そして、窓を開け太陽の光を浴びてください。

こうすることで体内時計がリセットされ、体のリズムが整いいろいろなことがスムーズにできるようになります。

朝食を抜くということは絶対にしてはいけません。

睡眠中一切栄養を取っていない体はガス欠状態です。

燃料補給しないと、しっかり体が動きません。

朝食を取ることで脳内もリセットされ、すっきりとした新鮮な気持ちでテストを受けられます。

かと言って、食べ過ぎはいけません。

消化に血液を奪われ過ぎると、脳内に血液が不足し、酸素と栄養が十分にいきわたらなくなります。

腹八分目がいいでしょう。

また、消化の良いものを食べるようにしてください。

テスト中にお腹を壊しては大変です。

集中したくてもできず、実力が出せません。

消化しやすく栄養バランスの良い朝食を心がけましょう。

以上、テスト当日の過ごし方についてお話しました。

ギリギリまであきらめず勉強するのは大事です。

しかし、それも体調を崩さない程度にとどめてください。

勉強も大事ですが、それ以外の点も重要です。

テスト当日だからこそ、最後の最後でこけないように注意してください。

皆さんのテスト結果が良いものであるように祈っています。

2022.09.27

大人の何気ない言動が子供に悪い影響を与えているかも(その二)

2022/09/25

前回に引き続き今回も、子供と接するとき親(大人)が悪影響を与えないように注意すべき点を考えていきます。

学ぶ立場にある子供たちは、周囲の大人から多くの影響を受け、それが彼らの人間形成を左右することもあります。

子供たちの健やかな成長を願うならば、親を始めとする身近な大人は「自分の言動が子供に悪い影響を与えていないか」と常に考えて行動すべきです。

そこで、前回、親(大人)が子供に接するときに注意すべき点を三つほど触れましたが、今回は残り二点について述べたいと思います。

4.基本的な社会性のある行動をとる

前回、家庭で親が子供に「バカ」と言うと、子供も外の子供に対して「バカ」と言うようになるというお話をしました。

「家の中だから」「親子だから」と言って許されると思ってはいけません。

冗談のつもりでも小ばかにしたり敬意や思いやりに欠ける態度をとると、子供は内外の区別がまだ十分にできませんから、家の中で行われるのと同じ態度で他の人々とも接するようになります。

だから、「親しい中にも礼儀あり」ではありませんが、家にいるときから日常的に社交性のある行動を心がけましょう。

基本はあいさつでしょう。

「おはよう」「いただきます」「ありがとう」など基本的なあいさつはしっかりしましょう。

習慣として深く考えることもなく、自然に言えるように、家でも家族がお互いに挨拶をしてください。

最近、あいさつのできない生徒が増えています。

人見知りで恥ずかしいというのもあるでしょうが、そんなことなくなるくらい親は特に積極的にあいさつを実践してください。

家で習慣化したあいさつが外でも言えるようになれば、他の人との人間関係を良好に保つことができ、学校を含む社会生活をより潤滑に営むことができます。

人間関係の問題は社会に出てからも大きく、あいさつができないというだけで、周囲の人間から奇異の目で見られ、仲間外れにされたりしますから気をつけましょう。

また、暴力といかないまでも、子供をたたいたり、ちょっとどの過ぎるバツを与えたりするのも注意しいましょう。

よくケンカをする子供は、家庭内で親が言うことを聞かせるために体罰(罵るなどの言葉の暴力も含む)を受けていることが多いです。

子供に言うことを聞かせるとき、話し合いにより分かり合うのではなく、肉体的物理的な力、権力などの概念的力によって押さえつければ、子供は攻撃的になったり、神経質になったり、自尊心を失ったりします。

逆に、親が話し合いによって常に問題解決を心がけていれば、子供も相手の気持ちを理解し、交渉し、お互いの妥協点を見つけて協力して問題に取り組むようになります。

この能力は学校ばかりではなく社会に出てからも重要になるので、是非、上手に子供と話し合える関係を築いてください。

更に、マナーを守るというのも大切です。

先ほども述べたように、子供は見ていないようで実はしっかり大人を見ています。

「このくらい」と思ってマナーを守らないと、子供たちもマナーを守らなくなります。

マナーやルールを守らないと、子供に対して立場がなくなると同時に、子供たち自身も社会的ルールを軽視するようになります。

子供がマナーやルールを守って周りの人から敬意を持たれるように、親も見本となってこれらを大切にし、守っていきましょう。

5.子供の手本となる言動を常に心がける

上記のこととも関係してきますが、親(大人)は常に子供から見られているという自覚を持って、彼らの見本となり、期待を裏切らないように行動しなければなりません。

傍若無人はよくありません。

「このくらいはいいだろう」というさじ加減は、子供には分かりません。

よって、彼らが正しい行動がとれるように、いつ彼らに見られても恥ずかしくないように、自己を律し分別のある行動で、彼らの道しるべとなる存在であってほしいです。

「大人はいいけど、子供はダメ」と言う説明では子供は納得しません。

毎日の生活の中でのちょっとしたこと、例えば、感謝の気持ちを示すとか、他の人に親切にするとか、困ったときはお互いに助けあうなど、を子供たちの前でも示せるように努めてください。

物を渡すとき両手で渡し、両手で受け取るなどの些細なことでも、その人の人格や品の良さを相手に伝えます。

そういった良き振る舞いを子供たちが身に付ければ、その品格が子供たちに多くの人をひきつけ、彼らの人生に多くの利をもたらすことでしょう。

それに反して、大人のだらしない面を子供たちが目にし、それを真似てしまったら、彼らは人から距離を置かれ、社会の中で孤立するかもしれません。

何気ない行動が子供に与える影響を考慮に入れるなら、親としては自分の行いをもう一度見直してみてはいかがでしょうか。

行動と同様に言葉遣いも大切です。

親の言葉遣いが悪ければ、子供の言葉遣いも悪くなります。

親が他人の批判ばかりしていれば、子供も他人の悪口ばかり言うようになります。

言葉は一度発してしまえば独り歩きしてしまいます。

だから、発言には慎重になり、言葉を選んで丁寧に話しましょう。

「約束を守る」と言うのも大事です。

子供との約束だからと、いい加減に考えないで、約束を守るために全力を尽くしましょう。

守れないときは素直に謝りましょう。

大人が約束を守らなければ、子供も約束を守らなくなります。

約束は社会のルールや法律にもつながり、これらを尊重し守る気持ちがなくなってしまえば、社会生活に大きな支障が出ます。

例え小さな約束でも必ず守ってください。

これらは子供の社交性の発達に大きな影響を及ぼします。

そして、社会に生きる人間にとって、人生での他者との交流が重大な意味を持つならば、人生の先輩である親は自分の子供のためにも良き手本となれるように気をつけましょう。

以上、親(大人)として子供に接する際に気をつける点を考えました。

確かに親以外に、子供は多くの人間と交流しながら大きくなっていきます。

誰からどのようなことを学んで大人になるか分かりません。

しかし、親は一番身近な存在であり、他の人と比べ子供に与える影響力は絶大でしょう。

大人の悪いところを真似て身に付けてしまっては大変です。

また、大人との心無い接触が、子供たちの心に傷を負わせ、精神が歪んでしまっても困ります。

ならば、この瞬間だけでなく将来のことも見据えて、今の接し方で本当に大丈夫か再検討し、必要であれば自分の行いを改めてほしいと思います。

そこで発生する面倒や失われる私利もあるでしょうが、ここは子供のためと考え改善していきましょう。

2022.09.26

子供にイラッ!その原因は?

子育てをしていると、ついつい子供の言動にイラッとすることもあります。

その瞬間、頭に血が上って感情的になり、怒鳴らなくてもいいのに大きい声で子供を非難してしまう。

そして、少したって冷静になると「やってしまった」と後悔の念に駆られることはありませんか。

分かっていても「つい」イラッとしてしまう。

その原因は何でしょうか。

もちろん、個人個人の考え方や状況が異なるので一概には言えませんが、今回は一般的によく言われているものをいくつか挙げていきたいと思います。

1.子育てが自分の思い通りにいかない

これが一番よくある原因ではないでしょうか。

「子供が親の言うことを聞かない」、「予定通りに物事が進まない」「想定外のトラブルが発生する」など。

自分の考える理想の子育てが頭の中にあり、それ以外は妥協できないと考えている人は特に、「こんなに頑張っているのにどうして上手くいかないのだろう」と現実とのギャップに落胆するでしょう。

そして、自分の理想があるからこそ、「自分の子供もその型にはまっていなといけない」と子供に期待してしまい、それにそぐわなかった時、子供に対して余計にイライラしたり怒りを感じたりします。

しかし、子供は人間です。

それぞれに人格や個性、考え方があり、それは親とは同じではありません。

親が思った通りの結果にならないのは当然と言えます。

ましてや、人間としてまだまだ発展途上にある彼らは、親がいくら説明しても理解できないことは非常に多いです。

この事実を理解し受け入れられないと、子育てにおけるイライラは解消されることは難しいでしょう。

固定概念い囚われず、常に完璧を目指すのではなく、「子育てとは思い通りにいかないもの」と現実を受け入れ、6割上手くいけば大成功くらいの軽い気持ちでいた方が、プレッシャーも減り気が楽になります。

子供を自分の型に無理やり押し込めるのではなく、状況に応じて臨機応変に対応できることを考えが方がいいでしょう。

2.周囲からの支援がなく孤立している

昔なら大家族で、育児の負担は母親だけでなく、祖父母や兄弟、時には親せきや近所の人々が関わって、地域社会全体で子育てをする光景がよく見られました。

しかし、核家族化が進み、ご近所との触れ合いも少なくなってきた現代の社会においては、子育ての負担をこれら人々に分散されることがなくなってきた分、時には母親一人が背負うという状況も頻繁になっています。

子育ての責任を全て母親が負って、誰からの支援も受けられず、プレッシャーに押しつぶされそうになったとき、人間はイライラせずにはいられません。

孤立し、心が疲れ、ゆとりがなくなっているのです。

相談や共有することができす、不安や不満、心配などを自分の内側にどんどんため込んでしまうと、精神的に不安定になりイラついてしまいます。

特に親子だけの家庭が主流である現在、夫の支援が受けられるかどうかが、母親の心理状態に大きな差を生みます。

夫が子育てに協力的であることは、肉体的に子育てへの疲労を軽減させるだけでなく、病気などのいざというときは夫に任せられるという安心感にもつながり、イライラをなくすのに大きく貢献します。

先ほども述べたように、夫婦以外のサポートが期待できないとき、これは重要な意味を持ちます。

夫婦関係に関して言うならば、夫婦間の不和も子育てのイライラを助長します。

そして、この不和は子供も感じ取り、その成長(特に精神面)において多大な影響を与えてしまうので、ぜひ注意してください。

例えば、受験を控えた生徒に夫婦喧嘩や離婚などという問題がどれほど大きな影響を与えるか想像してみてください。

3.子供の行動や感情に過剰に反応してしまう

精神的に未熟な子供たちは、自分がどうしていいか分からずパニックになったり、社会的に期待されることとは違うリアクションをしてしまうことがあります。

経験の少ない子供たちは適切な対処法を知らず、短絡的に暴力をふるったり口答えしてしまうことがあります。

もしくは、反対にすぐあきらめたり落ち込んだりして、自分のうちに籠ってしまい、周囲を一切拒絶してしまうこともあります。

大人と同じではないからこそ子供の反応に驚き戸惑い、「予測できない」、「思っていたのと違う」と感じたとき、適切な対処方法がわからなくなり、イライラを募らせることになります。

理解できない人間を相手にすることほど不安で恐ろしいことはありません。

だから、余計に子供に対する反応が衝動的で敵対的になってしまいます。

そういう時は、「子供は時にはよく分からないことをする」と心の準備をしていれば、子供の予想外の反応でも受け入れやすくなります。

正しい、正しくないという判断をする前に、先ず抗わず現状を受け入れる。

そうすると、ゆとりが少しできるので客観的に状況をみることもできます。

そして、大人として大きな心で子供を包み、寄り添うようにして、子供がなぜそのような反応をするのか話し合いましょう。

そうすると子供も落ち着き、問題解決への糸口が見えてきます。

4.自身が疲れている

子育ては重労働です。

そして、24時間労働でもあります。

最近は共働きの家庭も多く、仕事と家事、そして子育ての両立をしなければならない親もたくさんいます。

子育ては労働基準法で定められている範囲外なので、当然過剰労働になり、心身ともに大変な疲労を伴います。

働き過ぎで疲れれば仕事の効率は悪くなり、思うようにいかなくなるので、イライラも増えていきます。

休息を取りたくても、親としては常に子供のことを心がけないといけないので、子育てのことを一切忘れて本当の意味で休むということはできません。

睡眠不足になり体調も万全ではなくなります。

それでも、子供のために働かないといけません。

このような状況では感情を制御し、子供に対してイライラしないというのは至難の業です。

何事にも子供が優先され、自分のことは後回しと言う環境では、自分の時間を取ることもできないので、趣味などで精神をリフレッシュして英気を養うというのも困難です。

結果、ストレスがたまりイライラしてしまいます。

5.ゴールが見えない、報われない

「ここまでやったら終わり」という明確なゴールがあれば、「あと少しだから頑張ろう」ということも可能です。

しかし、子育ては終わりの見えにくい仕事なので、心もうんざりしてしまいます。

「これだけやればこれだけの見返りがある」と分かれば、今は苦しくてもその報酬を期待して努力することもできます。

でも、子育てではいつどのくらい報われるかということははっきりしていません。

そうなれば気力も失せてしまうのも当然です。

苦労の割にすぐに手に返ってくるものが少なく、「自分は何のために子供を育てているのか」と疑問を持つようになってしまいます。

トラップにはまり抜け出せない感じがして、悩みノイローゼのような状態になることも。

そうすると理不尽や不条理を感じ、周囲に対してイライラします。

特に孤立した状態では、自分のことを本当に分かってくれる存在がいないので、ネガティブな面しか考えられなくなり、ちょっとしたことで子供に当たってしまうのも納得できます。

明確な区切り、具体的な報酬がないというのはつらいものがありますね。

子育てにおいて、親が子供に対してイライラしてしまうのは決して特異なことではありません。

むしろ、普通でどの家庭でもよくあることです。

だから、「イライラしてしまう自分は異常だ、間違っている」と必要以上に自分を責めないでください。

子供のことを一生懸命に考え、より良い人生を送ってほしいと願うからこそ、子育てが思うようにいかないときに不安やストレスを感じ、精神が不安定になってイライラするものです。

イライラを感じるのは、「子供のことを真剣に思っているからこそ」とも言えます。

でも、イライラした状態で怖い顔で子供に接し、何かと言っては怒鳴って叱りつけても、大抵いいことはありません。

今回の記事でイライラの原因を知った上で、より良い親子関係を築くための、そして、自分を上手にコントロールするための役に立ててもらえればと思います。

原因が分かれば対処法も考えられますし、イライラも軽減できると思います。

何十人も子供を育てた子育てのプロはいません。

みんな悩みながらぶつかりながら、試行錯誤四苦八苦して子供を育てています。

思い通りにいかないのは当然です。

苦労ばかりです。

お互いに助け合い、みんなで頑張ればイラつきも減り、よりうまく子育てができると思います。

だから、一人で何とかしようと思わず、時には外部に助けを求めてもいいと思います。

子供のために、そして、子育てに頑張る親であるあなた自身のために。

2022.09.26

大人の何気ない言動が子供に悪い影響を与えているかも(その一)

「子は親の鏡」などと言いますが、子供の考え方や言動が親に似てくるという意味です。

いつも身近に接する親が子供に与える影響は大きいものです。

子供の問題も、実は親の影響が原因であるこも多いのです。

今回は親の態度が子供に与える影響について考えてみます。

子供は親(大人)のことをとてもよく見ています。

分からないようにこっそりやったつもりでも、実は見られていたということはよくあります。

そして、子供は大人の行動を見ながら、自分の行動を行います。

良い行いならいいのですが、多くの場合は親の望まないような言動をしてしまいます。

注意しても「お父さんやお母さんもやっていたじゃない」と言われると、ぐうの音も出ませんよね。

「大人だからいいの」なんて無茶な理屈をつけても、子供は納得せず余計に大人への懐疑心を増してしまいます。

または、「大人は自分の都合のいいことばかり言う」と大人への信用を失う結果になることもあります。

「現実は理不尽なことだらけ」と教えてしまうのも悪くないですが、子供の精神的成長段階と説明の仕方に注意しないと、反って社会に対して失望してしまうかもしれません。

いずれにしても、子育てがやりにくくなるのは困ります。

こうならないためには、やはり我々大人自身が普段から自分の言動を律し、子供への影響を考えながら立ち振る舞わないといけません。

子供に接するとき大人が注意すべきこと

1.子供を一人の人間として対等に扱う

よく幼児や小学校低学年の児童に多いのですが、他の子供を「バカ」と言ったり、たたいたりする子供がいます。

そのような子供は、家庭で親から「バカな子ね、何でそんなことするの」と言われたたかれ怒られていたりします。

親としては何気なく言って、躾としてたたくかも知れませんが、そうされた子供は自分も同じように他者に対して同じ行動を繰り返します。

学びの基本は「真似る」ことなので、親のことをよく見て同じことをするのは成長においては至極自然なことです。

しかし、社会的立場などはまだ理解できないので、「大人はいいけど子供はダメ」という理屈は通用しません。

大人が「大人はいいけど子供はダメ」という考え方を持つのは、それが楽だからです。

そして、それを正当化させるのが「大人は上で指導し、子供は下でいいことを聞かないといけない」という上下関係の概念でしょう。

確かに、上下関係にしてしまえば言うことを聞かせるのは楽なのですが、子育てにおいて楽を優先させるといびつな事態が起きることが非常に多いので注意しないといけません。

親が支配的な姿勢ばかりとると、子供は委縮し人の顔ばかりうかがう神経質な性格になってしまう恐れがあります。

または、ほかの子どもに対して高圧的な態度をとるような子供になるかもしれません。

やはり、子供と接するときの基本は「相手を対等な一人の人間として尊重する」でしょう。

一人の人間として敬えば、子供も他の人に対して同じように尊敬の念を持って接するようになります。

とは言え、まだ人間として未熟な子供たちに対等に接しても、子供には至らないところが沢山あります。

そこは大人の余裕と言うか、大きな心を持って時には許し、時には諭し、子供が望ましい人間に育つように支えてください。

「対等」と言いつつ「子供」と言う点も考慮しないといけない、という非常に難しい対応を迫られるわけですが、それができるようになれば子供もきっと健やかに育つでしょう。

また、「相手を尊重する」態度は自分の子供に限ったことではななく、他の子供や大人に対しても同じで、他人の悪口を言ったり批判するのもやめましょう。

2.信念をもって一貫した態度をとる

同じことを子供がしても、ある時は何も言わなかったのに、別のときは鬼のように怒るなんてことはありませんか。

気分によって親の態度が一貫せずガラッと変わってしまう場合、子供はどうしていいか分からなくなってしまいます。

「前は良かったのに、なぜ今回はダメなの」と混乱し、安心して様々なことに挑戦できない子供になってしまうかも知れません。

先生や親の前ではとても「いい子」なのに、大人の見ていないところでは平気で悪いことをする「裏表のある性格」に育ってしまうこともあり得ます。

同様に、自分の子供と他人の子供で態度が変わるのも問題です。

「身内に厳しく他人にやさしい」と言うのは一つの美徳であり、他者をより尊重するというのは社会性を維持するには非常に重要なことです。

しかし、それが度を過ぎて他の子供ばかり褒めて、自分の子供を卑下するようではいけません。

特に子供は、自分を他の子と比較されると傷つくことが多いです。

そして、自分を過小評価するようになり、無力感から何でもすぐにあきらめたり、自分の存在価値を認識できないようになってしまいます。

ストレスと劣等感を感じ、他者をねたむようになるかも知れません。

人によって態度を変えるというのは処世術としてはありなんですが、まだ成長段階の不完全な子供にはそれはよく分かりません。

だから、子供の前ではなるべく一貫した正しい態度で接するように注意しないといけません。

3.子供の立場をしっかり理解する

次に注意しないといけないことは、状況をしっかり把握して行動することです。

ついつい状況から勝手に判断し子供を叱ったりしたことはありませんか。

実は誤解で真実は違っているにもかかわらず、言語道断で一方的に怒ったりしていませんか。

言葉は一度発すると独り歩きし、取り返しのつかないこともありますので、子供に対して何か言うときはいつも正しい状況判断をしないといけません。

難しいことかも知れませんが、一番いいのは子供の言い分もきちんと聞くということです。

そして、状況を一つ一つ明らかにしてから、子供を諭すように話をしてください。

この状況把握の過程で、子供も自分のしたことを正確に理解できますし、親も頭に上った血を下げて冷静に判断できるようになります。

その場の勢いで感情的になって子供を一方的に怒鳴りつけることは、子供に「自分は理解してもらえない」と言う印象を与えてしまいます。

「自分は悪くないのに」と大人に対する不信感を募らせるかも知れません。

慌てずにその場の状況、特に子供の立場を正確に把握することを努めましょう。

面倒くさがらず丁寧に接することで、両者が客観的に見つめ直すことができます。

子育てにおいて誤解は子供の心の成長にマイナスの影響を与えますので、親子のコミュニケーションをしっかり取ってお互いの立場を正しく認識、合意してから問題解決に向けて話し合いましょう。

目的は子供を非難することではありません。

今回も少々長くなってまいりましたので、ここでいったん止めます。

続きは後日書きますので、お楽しみに。

大人のあまり自覚のない何気ない行動を、子供はしっかりと見ています。

子供と接するときはいつも、「見られている」ということを念頭に置いて、自分の言動が子供に悪影響を及ぼさないか気をつけましょう。

親としては神経が疲れますが、長い目で見るとその方が親子ともどもいいと思います。

2022.09.25

定期テストで良い結果を出すために勉強以外で心がけること(その二)

今回も定期テストで良い結果を出すために、勉強以外で心がけることを話したいと思います。

勉強そのものだけでなく、様々な要素がテストの結果に影響を与えます。

それらを心がけてテストに臨めば、より良い成績が得られるようになるでしょう。

そういう訳で、前回のリストの続きを見てみましょう。

6.テスト勉強の計画表を作る

よく何も考えずにテスト勉強をする生徒がいますが、そうすると時間までに勉強が終わらなかったり、やりこぼしたことが出てきたりします。

そうならないためにも、最初に自分がやらなければならないことを確認し、期限を決めていつまでに何をするなど、計画表にまとめましょう。

そうすれば、これだけのことを勉強するにはいつから始めなければいけないか、一日にどのくらいやらなければいけないかが分かります。

先のことが見通せれば、やる気もわいてきます。

逆にゴールが見えなければ、どうしていいか分からず勉強に手がつかないのも当然です。

計画通りに勉強しさえすれば自分は確実に終えられるという安心感が生まれ、勉強にゆとりができます。

7.プレッシャー対策

勉強はストレスになりやすいです。

楽しくできればいいのですが、大抵はプレッシャーから焦ったりイライラしたりして、余計なことばかり考え勉強の効率が悪くなります。

深く考えず目の前の勉強を淡々とこなせばいいのですが、人間なかなかそうはいきません。

そうならないために、前出の計画表を作ったり、早めにテスト勉強に取り掛かったりするというのは、勉強に余裕ができるので良い手段です。

また、気分転換に散歩など軽い運動をするのもいいです。

頭がすっきりすると同時に体もリフレッシュします。

勉強のしやす場所を見つけるのもいいです。

図書館など勉強に集中できる場所では、余計なことを考えず、周囲の誘惑に悩まされることなく勉強に没頭できます。

因みに、葛西TKKアカデミーもそのような場所なので、是非勉強に活用してください。

このように本人がプレッシャーを感じないように工夫するのも大事ですが、周囲の人間が協力して本人にプレッシャーを与えない環境を作ってあげるのも大事です。

親としては心配だからこそいろいろ言いたいのは分かりますが、必要以上に口出ししないように気をつけましょう。

難しいですが上手に見守りましょう。

また、本人が勉強しやすいように大声を控える、テレビのボリュームは抑えるなど勉強しやすいように気を遣ったり、ねぎらいや称賛の言葉をかけてあげるなどプレッシャーを与えずリラックスして自信が持てるように接するのもいいでしょう。

8.スマホは厳禁

今どきの生徒にとって特に問題となるのが、スマートフォンの使い方です。

本人に完全に任せてしまうと、自制が十分にできない多くの生徒はスマートフォンから手が離せず、勉強ができません。

だから、スマートフォンの管理、家庭内でのルール作りはとても重要です。

これは日頃から行っていないと、テスト前だけスマートフォンを制限するというのは非常に難しく、本人にとっても大変な苦痛となります。

スマホ依存症という言葉もあります。

「勉強の調べものにスマートフォンを使うから」と言って例外を作ると、そこから例外がどんどん増えてコントロールができなくなります。

そもそも学校の勉強はスマートフォンがなくてもできるようになっているので、スマートフォンは必要ありません。

しかも、多くの研究ではスマートフォンを使った調べものは、記憶として脳に残りにくいという結果が出ており、やはり勉強中はスマートフォンを置きましょう。

更に、SNSをやっている生徒は、近くにスマートフォンを置いておくと、「いつ友達からメッセージが来るかも知れない」と気がそちらにいって、勉強に集中できません。

多くの調査では、スマートフォンを入手した生徒は成績が下がることが示されています。

確かにスマートフォンは便利な道具ですが、それも使い方次第です。

どうしてもスマートフォンに引きずられがちな生徒は、せめてテスト期間中はスマートフォンの電源を落とし、勉強に励むことができれば成績はきっと上がります。

9.図書館など勉強に集中できる場所を見つける

先ほども少し触れましたが、勉強する環境は非常に大事です。

どこで勉強するかで、その効率が大きく変わっていきます。

そして、その勉強にふさわしい場所というのは人によって違いますので、自分なりに勉強がしやすい場所を見つけましょう。

静かな場所がいい人は図書館などがいいですし、少しは音があった方が勉強がはかどるという人はリビングや喫茶店などでもいいでしょう。

勉強しやすい環境というのは、勉強に最も適している環境ともいえるので、必要な教材や資料がすぐ手に届く場所に置いてあるといいです。

机の周りがきちんと整理整頓され、自分が必要なものがすぐに見つけられるようになっているのが望ましいです。

逆に、スマートフォンやゲーム、漫画など勉強に関係ないもの、妨げになるものが近くにあると、どうしてもそれらが気になり、勉強に集中できなくなり、「ちょっとだけ気分転換に」と言って手を伸ばしてしまうと、いつの間にか深夜を回り、勉強時間が無くなることもありがちです。

失ってしまった時間は取り戻せないので、このようなことが起きないように、勉強のときは手の届く範囲に勉強の邪魔になるものは置かないようにしましょう。

10.食事や睡眠など体調管理

最後に、体調管理も勉強そのものと同じくらい重要です。

いくら頑張って勉強しても、病気になってしまうと、テストで実力は発揮できませんし、そもそもテストが受けられないことさえあります。

三度の食事をしっかり取り、栄養のバランスを考え何でも食べる。

テスト前だからと言って、夜更かしや徹夜はしない。

適度に太陽の光を浴びながら運動をし、心身ともに良い状態を維持する。

これらのことは勉強以前の生活の基本として、普段から実践してください。

勉強ばかりして体調管理を疎かにすると、記憶力も集中力も落ち、勉強の効率も下がります。

ベストコンディションでテストに取り組めるように、保護者の方も一緒に、生徒の体調管理に注意してください。

以上、10個の事柄を挙げてみました。

まだ他にもあると思いますが、とりあえずこの10項目を心がけ、勉強以外のところでも注意して日々の生活を送ってください。

特にテスト前ではこれらのことが、テスト結果に大きく影響を与えると思います。

一度にすべてとはいかないかも知れませんが、一つずつでも構いませんから、留意して実践してみてください。

皆さんが少しでも良いテスト結果を出せるように、葛西TKKアカデミーも応援しています。

2022.09.21

定期テストで良い結果を出すために勉強以外で心掛けること(その一)

そろそろ中学校では定期テストが近づいていると思います。

葛西TKKアカデミーの生徒たちも、今はテスト勉強に集中しています。

定期テストの結果は成績に大きく影響を与えるので、ぜひ良い点を取ってもらいたいものです。

テスト勉強の方法はいろいろあるでしょうが、今回はそれ以外で定期テストに向けて注意すべきこと、やっておいた方がいいことを述べたいと思います。

1.テスト勉強は二週間前から

一般的にテスト範囲の発表があるのは、テストの一週間前です。

この時からテスト期間となり、多くの学校では部活もお休みとなり(一部そうでない部活もありますが)、全生徒がテストの勉強に集中するようになってきます。

しかし、より良い成績を残したいのであれば、テスト勉強は一週間前ではなく、二週間前から始めた方がいいです。

確かに「テスト範囲が分からないとどこを勉強していいのか分からない」と言う理屈も分かりますが、基本的にテスト範囲は前回のテスト範囲の次のところから始まり、少なくとも現在授業でやっているところはテスト範囲に入るので、おおよそどこからどこまでは確実にテスト範囲に入るか分かります。

最終的に範囲がはっきり決まるのは一週間前でも、分かっている範囲でテスト勉強を早めに始めればいいのです。

その方がより長い時間をテストに向けて費やせるので、ゆとりをもってより多くのことが準備できます。

「早くテスト勉強を始めてはいけない」という決まりはありませんので、他の生徒がまだやっていなくても(むしろその方が他の生徒を出し抜ける)、二週間前にはテスト勉強を始めましょう。

2.プリントなどの配布物はきちんと整理

特に男子生徒に多いのですが、もらったプリントをそのままカバンに入れて、気づけばぐしゃぐしゃになっている人がいます。

どの教科もごちゃごちゃになってどこに何のプリントがあるか分からない。

挙句の果てにはなくして見つからないなんてこともあります。

いざテスト勉強を始めようとして必要なプリントや配布物が見つからないというのは大問題です。

なぜなら、その勉強(多くの先生が「プリントをしっかりやりなさい」と言う)ができないからです。

プリントは教科ごとに綺麗にファイリングして、必要な時にはいつでもすぐに見つけられるようにしましょう。

同じことはノートについても言えます。

授業でノートを取るのはいいのですが、いい加減にまとまりもなくごちゃごちゃした字で書いて、後で読んでみると本人でも理解不能ということもよくあります。

これではノートを取る意味がありません。

普段から丁寧に字を書き、色や矢印、アンダーラインなどのマーキングを上手に使って、見やすいノートにしておけば、見直したときもすぐに内容を思い出し理解できます。

国語や社会、理科は特に、教科書やワークの問題だけでなく、授業中に先生が言ったことがテストに出ることが多いです。

いずれにしても、勉強したことを整理しておくことは重要です。

3.ワークは普段からやっておく

課題でワークをやらなければならないのは分かっているので、わざわざテスト前まで待つ必要はありません。

学校で習ったら、すぐに該当するページをやりましょう。

学んだ直後にワークで問題を解くと、授業でやったことがまだ記憶に新しいのでとてもよくできます。

授業中いまいちしっくりこなかったことも、実際に自分で問題を解くことによって、具体的に実感として理解できます。

もちろん、解けなかったときはすぐに質問して、その場で解決しておけば、テスト直前に慌てることもありません。

先ほども述べたように、ワークをわざわざテスト前まで寝かせておく必要はありません。

もし、「先にやってしまったら、テストのときに忘れてしまう」「テスト前に問題を解いてできるかどうか確認したい」というのであれば、この時は別にノートに解いて、テスト前にもう一度解けばいいのです。

一度だけで終わるのではなく、問題は繰り返したくさん解いた方が、テストでもできるようになります。

4.課題はきちんとやって提出

定期テストに関連して注意する点として、学校の課題は必ず期限までに出せるようにしてください。

テストの点も大切ですが、提出物というのも評価に大きく関わります。

課題を出さないとそれだけで評価が下がります。

また、「出せばいい」と言って、ワークの答えを丸写しする生徒もいますが、これはごまかしただけで、結局自分にとって大きなマイナスになります。

なぜ課題が出されるかというと、課題を活用してしっかり授業内容を身に付けテストに臨んでほしいからです。

テストは課題さえしっかりやっていれば、そんなにひどい点数にはなりません。

答えの丸写しは、自分が学ぶチャンスを自分で潰していることになります。

当然、テストがいい点になるはずはなく、更に言うなら、その学習事項は習得できていないのだから、受験勉強のときにもう一度勉強し直さないといけなくなります。

つまり、二度手間になり、時間の無駄になります。

時間が限られている受験勉強において、これは大変不利になります。

5.毎回のテスト勉強をしっかりと、さもなくば後で痛い目に

この解答の丸写しと同じように、その場しのぎの勉強は結局後で自分にとって不利な状況を招きます。

前日に慌てて一夜漬けをしてテストに臨んで、何とか最悪の結果は免れても、そんな勉強ではすぐに忘れてしまい、本当の実力にはなっていないので、受験勉強のときにやり直さないといけません。

ノー勉(勉強をしないこと)でテストを受けようなんて言語道断です。

表面だけよく見せようとしたり、その場だけ何とか繕っても、最終的には自分の状況を悪くするだけです。

勉強は横着をせず、真面目にコツコツやるのが一番です。

面倒くさくて遠回りに見えるかも知れませんが、着実に一つずつこなしていくことが実は一番の近道なのです。

まだありますが少し長くなってきたので、本日はここまでとします。

また、続きを書きます。

定期テストで良い結果を出すには、単に勉強だけすればいいという訳ではありません。

上手く勉強するための要領、勉強を支えるコツ。

そこには注意することや気をつけることが沢山あります。

このような間接的に勉強に役立つこともしっかり実践し、より確実に好成績が取れるようにしましょう。

2022.09.21

今日は台風でしたのでオンライン授業をしました

葛西TKKアカデミー

2022/09/20

葛西TKKアカデミーは小規模個別指導塾であり、個々の生徒の要望に沿った授業を受けれれるのが一つの強みと言えます。

時間や料金、学習内容も可能な限り希望にそえるよう努めています。

授業形式も対面式の通常授業の他にオンライン授業も行っています。

今日は台風の影響で非常に変わりやすい天気でした。

晴れたかと思うと数分後にはいきなり大雨。

保護者の方も不安定な天候の下で塾に行かせるのも心配だったようなので、急遽オンラインによる授業に変更しました。

突然の変更でしたが、オンライン授業であっても今日もいつもと同じ感じで授業ができました。

このように葛西TKKアカデミーでは、可能であれば当日であってもこのような変更ができます。

通常一対一の授業をしていますので、こういった個人的な変更は比較的柔軟に対応できます。

オンライン授業は生徒がきちんと自覚をもって授業を受けていないと、集団では効果が非常に薄くなります。

実際にオンライン授業をやってみて感じることですが、どうしても画面上では映し出される生徒の様子を見るには限界があり、一人ひとりの反応が分かりずらいので、どの程度理解しているのか見分けることが非常に困難です。

オンライン授業は少人数だからこそ有益だと感じるのです。

葛西TKKアカデミーではオンライン授業も受けられます。

インターネットがつながる環境であれば、パソコンやスマートフォンを使って授業が受けられます。

つまり、家でもお出かけ先でも、場所を問わず先生の授業が受けられるということです。

「距離が遠くて通うのは難しい」、「夜道に子供を一人歩かせるのは心配だ」、「通う時間が惜しい」、などというときはオンライン授業がお勧めです。

また、今回のように普段対面式の授業を受けている生徒であってもその時の状況により、その日だけオンライン授業に変更することもできます。

「突然の悪天候で通うことができなくなった。」

「突然の悪天候で通うことができなくなった。」 「急に体調が悪くなって通うのは難しい。でも、自宅で授業を受けたいなあ。」

「急に体調が悪くなって通うのは難しい。でも、自宅で授業を受けたいなあ。」 「家で勉強していたら分からないところが見つかった。でも、この質問のためだけに塾に行くのは手間だ。」

「家で勉強していたら分からないところが見つかった。でも、この質問のためだけに塾に行くのは手間だ。」

こんな時もオンライン授業は便利です。

また、e-boardというオンラインで自分の好きな時に好きな場所で自主的に勉強できる学習プログラムも用意しております。

自分で映像を見ながら学習し、その後練習問題を解いていく形式になっております。

分からなければ何度でも同じ映像授業を見ることができます。

苦手なところはこのように繰り返し勉強し、得意なところはどんどん進めることができます。

自分のペースでできるので、学校よりも先を勉強したい生徒にも有効ですし、逆に学校にについていけない生徒にもお勧めできます。

定期的にテストも受けられるので、自分がどのくらい勉強が身に付いているか分かります。

小学生から中学生まで対応できます。

自宅でe-boardを使って勉強し、分からないところはLINEやzoomを使ってオンラインで先生に質問できます。