塾長ブログ

2022.03.20

春期講習生徒募集中、新規生は無料!新一年生になる中高生は早い準備でスタートダッシュ!

だんだん日が温かくなってきました。

本年度もいよいよ終わりが近づいてきました。

もうすぐ春休みです。

これまでの年度と新しい年度の間に位置する春休みは、他の休みに比べて学校の宿題が少ない傾向があります。

つまり、他の長期休暇に比べて、勉強するには余裕があるということです。

この機会を利用し、今までの勉強で分からなかったところ、できなかったところをきちんと復習し、勉強の穴をなくしてから新年度を迎えてほしいと思います。

勉強に穴があるとその後の授業も分からなくなるし、特に受験勉強を始めるときは非常に苦労します。

一つ一つの学習内容をその時その時に確実に身に付けることが肝心です。

一方、卒業生はもう春休みの宿題もなく完全にフリーな人が多いのではないでしょうか。

でも、それで気を緩めて遊びまくり、勉強を疎かにしていると、新一年生になったときに大変です。

新たな学校での生活はこれまでとかなり違ったものになり、十分な準備をしていないと勉強についていけないだけではなく、毎日の生活でもやることの多さに学生生活がいっぱいいっぱいになってしまいます。

せっかく余裕がある春休みなので、この機会を逃さず、新一年生の勉強を少しでも早く始めた方がいいです。

新年度のスタートダッシュで優位に立ち、これまでよりずっと難しくなる勉強もゆとりを持って対応することができます。

そういった意味でも、少し早いですが(まだ始まっていませんが)、春休みおよびそれまでの時間を利用して「春期講習」を受けてみてはいかがでしょうか。

もちろん春休み前の今でも大丈夫です。

学年末テストも終わり、後は修業式を待つだけのこの時期は、勉強の進みも割と緩やかなので、普段やりにくい勉強もしやすいと思います。

先ほど述べたように、在校生は主に復習を、新入生は主に予習をするのがいいでしょう。

もちろん、在校生でも予習していいですよ。

それぞれの状況に合わせて勉強を教えてくれる、葛西TKKアカデミーの「春期講習」を受けてみてはいかがでしょうか。

きっと皆さんの役に立ちます!

葛西駅そば個別指導塾葛西TKKアカデミーから春期講習のお知らせです。

3月から26日から4月5日までが今年は春休みになるそうです。

期間ごとの長期休暇はそれまでの勉強の遅れを取り戻すチャンスです。

この自分の自由に使える時間が多い休み期間中に、葛西TKKアカデミーで勉強してみませんか。

これまでの勉強で分からなかったところを克服し、新学年に向けて患いをなくすのもいいでしょう。

また、ここで勉強の先取りをして、新しい学年でみんなと差をつけスタートダッシュするのもいいでしょう。

小規模個別指導塾だからこそ、葛西TKKアカデミーでは他塾にない柔軟で要望に応じた勉強ができます。

学年が変わる時で、学校の宿題や課題も比較的少ない春休み。

油断をして春休みを何もしないで過ごしてしまうと、新学年で勉強についていけなくなり、非常に困った状態に陥るかもしれません。

特に新一年生となる人たちは、今のうちに先取りの勉強をして勉強にゆとりを持てるようになれば、新しい学校で環境に慣れるのにも楽ですよ。

つまり、この休みをどのように過ごすかで、新学年が大きく変わるということです。

葛西TKKアカデミーの春期講習

小学生から高校生まで対応いたします。

しかも、葛西TKKアカデミーなら、後で発表しますが、素敵な特典もいっぱい。

自習は当然し放題で、授業ではないときも葛西TKKアカデミーで勉強ができます。

もちろん分からないところは遠慮なく先生に質問してください。

授業でなくても先生が親切丁寧に教えてくれます。

家ではなかなか勉強しづらいと思いますので、葛西TKKアカデミーを第二の勉強部屋として使ってください。

しかも、疲れたら休憩エリアでお菓子とお茶を自由にいただけます。

リラックスできアットホームな雰囲気が味わえます。

また、コロナウィルスの感染が心配という方にはオンライン授業がお勧め。

自宅にいながら授業が受けられます。

通う途中や教室での感染リスクも下げられます。

インターネットがつながる環境であればどこでも、パソコンやタブレット端末、スマートフォンを使って授業が受けられます。

利用はとても簡単です。

詳しくはお問合せください。

学校の授業が進まない春休みは、じっくり勉強するには本当にいい機会です。

長期休暇でもちろん遊んでも心身の疲れをいやすのも結構ですが、勉強もしっかりやっていると今後(新学年))がすごく楽になります。

春休みというチャンスを有効に活用してください。

授業といろいろな特典

葛西TKKアカデミーでは、春期講習の授業を次のように行います。

・80分授業5回を1セットとして授業を実施

・一人の先生に対し最大2名(基本1名)で生徒を指導

もちろん、それぞれの状況や要望に合わせて、授業内容と時間、料金など自由に変更できます。

詳しくはお問合せください。

ここでキャンペーン情報!

お問い合わせの際に「まいぷれ江戸川区を見た。」とおっしゃってください。

もれなく次の得点がついてきます。

今だけお得、五大特典

今だけお得、五大特典

・1セット(授業5回分)が無料で体験できます。

・更に入塾してご兄弟、友人を紹介していただければ、1人に付き2000円、2人で5000円、3人で8000円、授業料を割引!

・今、入塾すれば授業料50%OFFのキャンペーン中。

・入会費が無料!

・自習し放題!

つまり、無料で春期講習が受けられ、更にキャンペーンと紹介割引を利用すれば、何と個別指導でありながら授業料が一万円以下になることも可能!

是非、お見逃しなく。

質問や不明な点がございましたら、気楽にご連絡ください。

お待ちしております。

2022.03.12

小学で習うさくらんぼ計算がよく分からない?ご説明します

学校で習う内容は時代とともに変わります。

文科省が指導要領を定期的に変更しているからです。

その結果、親が習ったことを子供は習わなかったり、逆に親が習わないことを子供が習うことがあります。

後者の場合、家庭で子供の勉強を助けようにも、自分がやったことないことを教えるのは一苦労だと思います。

そんなご家庭の力にも葛西TKKアカデミーはなれます。

いつでも気軽にご連絡ください。

本日は親世代は習っていないのに子供たちが習うものの一つとして「さくらんぼ計算」をご紹介します。

小学校低学年でやるのですが、親御さんが小学校に通っていたときは習っていないもので、勉強を見るのに頭を抱えるという声を非常によく聞きます。

「さくらんぼ計算」とは何かご解説いたします。

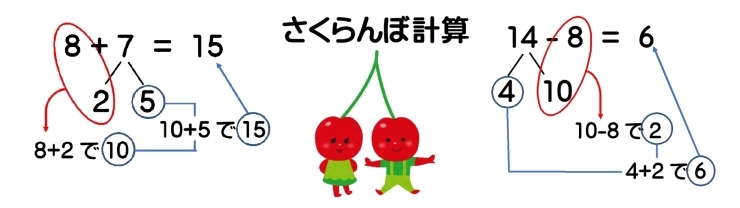

「さくらんぼ計算」は子供たちの苦手とする、足し算引き算の「繰上り」や「繰り下がり」を簡単にできるようになるために編み出された計算方法です。

足し算のさくらんぼ計算

例えば上の画像にあるように「8+7」の計算を考えます。

8+7は繰上りが起きるので、子供たちは苦手とします。

そこで「8に2を足せばちょうど10になる」ということを利用します。

つまり、「7」を8に足して10が作れる「2」と残りの「5」に分けるのです。

そして、先に「8+2=10」をし、その後残りの「5」を足して「15」という答えを導き出すのです。

この数字を二つに分けてキリのいい数にするというのが「さくらんぼ計算」のポイントです。

その際、数字の下にさくらんぼのように分けて書くので「さくらんぼ計算」と呼びます。

このかわいらしい愛称から、学校は低学年の子供たちにキャッチ―なのでやるのではないかと想像しています。

もちろん、これは一桁どうしの足し算だけでなく、二桁でも応用が効きます。

例えば、57+9をします。

これも「57」に3を足せばキリのいい60になると考え、「9」を「3」と「6」に分けます。

「57+3=60」をし、残りの「6」をこれに足して「66」が出せます。

引き算のさくらんぼ計算

同様に画像にある「14-8」を考えましょう。

これも繰り下がりが起きるので、子供たちは苦手とします。

そこで「14」を「10」と「4」に分け、先ず「10-8=2」をします。

これで引くものは引いたので、この「2」と残った「4」を足して「6」という答えを導き出します。

これも数を二つに分けることで計算がしやすくなる工夫をしています。

また、二桁の引き算でも数を二つに分けることで計算しやすくすることができます。

例えば、「63-17」を考えます。

この場合、「17」を「13」と「4」に分けます。

そして先に「63-13」をします。

するとキリのいい「50」という数字が表れます。

そして、引くべき数で残っている「4」を引いて「46」という答えが導き出せます。

要は一度に計算するのではなく、キリのいい数を作るにはどうすればいいか考え、ひと手間増やすことで計算を楽にしようということです。

意図が分かればそれほど難しくないのですが、そうでないと、親は初めて見る内容にびっくりしてどうすればいいか分からなくなりますよね。

葛西TKKアカデミーでは全ての家庭の力になりたいと考えていますので、勉強でお困りのことがあればいつでもお知らせください。

塾生でないからとか、そんなことは申しませんので、安心してお問い合わせください。

ある家庭でお困りのことは、きっと他の家庭でも問題になっていると思います。

今後もこのような問い合わせがあれば、随時ご紹介しようと考えています。

2022.03.12

子供を自主的に勉強させる接し方

勉強ができない子には、ただ机に着いて先生の指示がないと何もしない子が多いようです。

自分から進んで勉強を身に付けようとしないで、言われるからやるという姿勢です。

つまり、「勉強ができない子供の多くは学校の授業を積極的に受けていない」のです。

自分から能動的に授業を受けていないので習ったことが明確に頭に残りません。

身についていないのだから勉強をしたことになならず、テスト前にもう一度やり直さなくてはならないという二度手間になります。

そして結局時間が無くなり、テストで十分な結果が出ないのです。

だから、普段から主体的に勉強する癖を付けさせることが肝心です。

今回は、そのために家庭でできること、家庭での子供の接し方の注意点を紹介します。

自分で考え決められるように導く

大人は自分の考えを押し付けがちです。

子供が十分に納得できるように説明して、子供もそれを受け入れたならいいのですが、

ついつい面倒で、「〇〇やりなさい。」と言ってします。

これでは子供がやる意味を理解できず勉強がやらされるものになってしまいます。

子供は受動的になり、人に言われたことをやるので、自分の責任転嫁をし、言い訳ばかりするようになります。

勉強を指導するとき、子供と大人の関係を見直す必要があります。

学校でもそうですが、多くの場合、大人は子供を足りない者と考え、

「教えること」は大人が足りないものを与えることと考える。

結論を急ぎ、子供に考える時間を与えず答えを教えてしまう。

答えを教えるのは簡単で早いから、教える方も教わる方もそれを当然と思ってしまう。

でも、これでは子供が考える時間を奪ってしまうことになり、主体的に学ぶ生徒にはなりません。

焦って教えて、その場で答えることはできても、

結局自分で考えていないので、真の理解にはつながらず、

ましてや既習事項を用いて応用することはできません。

勉強が依存体質になっているので、与えられないと何もできないのです。

では大人はどのように子供と接すればいいのでしょうか。

いくつか方法はありますが、とりあえず一つ述べたいと思います。

先ほどの「与える」という大人の立場を「促す」に変えるのです。

子供は「足りない」のではなく、「持っているものを伸ばす」という立場です。

答えを教えるのではなく、ヒントを与える。

解答を導き出せるように促すのです。

「こうだったらどうなると思う。」

「他にどんな方法があるかな。」

「例えば、こんなのはどう。」

という風にヒントを与える。

答えにたどり着けるように誘導してあげるのです。

こうすれば生徒が自分で考える余地ができます。

このような接し方は勉強そのものだけに限りません。

勉強に仕向けるのにも役に立ちます。

「勉強しなさい。」と言うのではなく、

「勉強はいつする。自分で計画を考えようか。もちろん休憩も計画に入れてね。」

と言う。

こうすると子供は自分で考え、与えられるものではないので、自分に責任を持つようになります。

時間になれば自分から勉強するようになり、無駄にがみがみ言う必要がなくなります。

「今やろうと思っていたのに。」

なんていわれることもなくなるでしょう。

親もいつ勉強して、いつ休憩するか分かるので安心です。

上手く計画がいかなければ、一緒に考え相談役、アドバイザーとして助言をする。

しかし注意してほしいのは、最終的に計画を決めるのは本人だということです。

このような接し方は受験校を決める時や、その他の人生の選択を考える時、様々な決断の場面で重要です。

主体的に行動できると、何をしなければならないかが自分で分かるようになります。

そして、その結果は本人の自信につながり、更なる向上心が芽生えます。

これは学校の勉強も含めた人生の勉強として、非常に大切なことです。

ついつい口を出したいのは分かりますが、そこを踏みとどまって、子供自身に考え決めさせてください。

遠回りで面倒くさそうですが、長い目で見ると近道だと考えます。

2022.03.11

春期講習生徒募集中、新規生は無料!新一年生になる中高生は早い準備でスタートダッシュ!

だんだん日が温かくなってきました。

本年度もいよいよ終わりが近づいてきました。

もうすぐ春休みです。

これまでの年度と新しい年度の間に位置する春休みは、他の休みに比べて学校の宿題が少ない傾向があります。

つまり、他の長期休暇に比べて、勉強するには余裕があるということです。

この機会を利用し、今までの勉強で分からなかったところ、できなかったところをきちんと復習し、勉強の穴をなくしてから新年度を迎えてほしいと思います。

勉強に穴があるとその後の授業も分からなくなるし、特に受験勉強を始めるときは非常に苦労します。

一つ一つの学習内容をその時その時に確実に身に付けることが肝心です。

一方、卒業生はもう春休みの宿題もなく完全にフリーな人が多いのではないでしょうか。

でも、それで気を緩めて遊びまくり、勉強を疎かにしていると、新一年生になったときに大変です。

新たな学校での生活はこれまでとかなり違ったものになり、十分な準備をしていないと勉強についていけないだけではなく、毎日の生活でもやることの多さに学生生活がいっぱいいっぱいになってしまいます。

せっかく余裕がある春休みなので、この機会を逃さず、新一年生の勉強を少しでも早く始めた方がいいです。

新年度のスタートダッシュで優位に立ち、これまでよりずっと難しくなる勉強もゆとりを持って対応することができます。

そういった意味でも、少し早いですが(まだ始まっていませんが)、春休みおよびそれまでの時間を利用して「春期講習」を受けてみてはいかがでしょうか。

もちろん春休み前の今でも大丈夫です。

学年末テストも終わり、後は修業式を待つだけのこの時期は、勉強の進みも割と緩やかなので、普段やりにくい勉強もしやすいと思います。

先ほど述べたように、在校生は主に復習を、新入生は主に予習をするのがいいでしょう。

もちろん、在校生でも予習していいですよ。

それぞれの状況に合わせて勉強を教えてくれる、葛西TKKアカデミーの「春期講習」を受けてみてはいかがでしょうか。

きっと皆さんの役に立ちます!

葛西駅そば個別指導塾葛西TKKアカデミーから春期講習のお知らせです。

3月から26日から4月5日までが今年は春休みになるそうです。

期間ごとの長期休暇はそれまでの勉強の遅れを取り戻すチャンスです。

この自分の自由に使える時間が多い休み期間中に、葛西TKKアカデミーで勉強してみませんか。

これまでの勉強で分からなかったところを克服し、新学年に向けて患いをなくすのもいいでしょう。

また、ここで勉強の先取りをして、新しい学年でみんなと差をつけスタートダッシュするのもいいでしょう。

小規模個別指導塾だからこそ、葛西TKKアカデミーでは他塾にない柔軟で要望に応じた勉強ができます。

学年が変わる時で、学校の宿題や課題も比較的少ない春休み。

油断をして春休みを何もしないで過ごしてしまうと、新学年で勉強についていけなくなり、非常に困った状態に陥るかもしれません。

特に新一年生となる人たちは、今のうちに先取りの勉強をして勉強にゆとりを持てるようになれば、新しい学校で環境に慣れるのにも楽ですよ。

つまり、この休みをどのように過ごすかで、新学年が大きく変わるということです。

葛西TKKアカデミーの春期講習

小学生から高校生まで対応いたします。

しかも、葛西TKKアカデミーなら、後で発表しますが、素敵な特典もいっぱい。

自習は当然し放題で、授業ではないときも葛西TKKアカデミーで勉強ができます。

もちろん分からないところは遠慮なく先生に質問してください。

授業でなくても先生が親切丁寧に教えてくれます。

家ではなかなか勉強しづらいと思いますので、葛西TKKアカデミーを第二の勉強部屋として使ってください。

しかも、疲れたら休憩エリアでお菓子とお茶を自由にいただけます。

リラックスできアットホームな雰囲気が味わえます。

また、コロナウィルスの感染が心配という方にはオンライン授業がお勧め。

自宅にいながら授業が受けられます。

通う途中や教室での感染リスクも下げられます。

インターネットがつながる環境であればどこでも、パソコンやタブレット端末、スマートフォンを使って授業が受けられます。

利用はとても簡単です。

詳しくはお問合せください。

学校の授業が進まない春休みは、じっくり勉強するには本当にいい機会です。

長期休暇でもちろん遊んでも心身の疲れをいやすのも結構ですが、勉強もしっかりやっていると今後(新学年))がすごく楽になります。

春休みというチャンスを有効に活用してください。

授業といろいろな特典

葛西TKKアカデミーでは、春期講習の授業を次のように行います。

・80分授業5回を1セットとして授業を実施

・一人の先生に対し最大2名(基本1名)で生徒を指導

もちろん、それぞれの状況や要望に合わせて、授業内容と時間、料金など自由に変更できます。

詳しくはお問合せください。

ここでキャンペーン情報!

お問い合わせの際に「まいぷれ江戸川区を見た。」とおっしゃってください。

もれなく次の得点がついてきます。

今だけお得、五大特典

今だけお得、五大特典

・1セット(授業5回分)が無料で体験できます。

・更に入塾してご兄弟、友人を紹介していただければ、1人に付き2000円、2人で5000円、3人で8000円、授業料を割引!

・今、入塾すれば授業料50%OFFのキャンペーン中。

・入会費が無料!

・自習し放題!

つまり、無料で春期講習が受けられ、更にキャンペーンと紹介割引を利用すれば、何と個別指導でありながら授業料が一万円以下になることも可能!

是非、お見逃しなく。

質問や不明な点がございましたら、気楽にご連絡ください。

お待ちしております。

2022.03.11

なぜ学校で英語が身に付かないのか

中高合わせて6年間、生徒たちは英語を学びます。

今は小5から正式教科になったので8年、しかし、それ以前に英語学習として英語を小学校で触れているので、実際はそれ以上習うことになります。

しかし、その多くの生徒が英語を十分に話せるようになりません。

6年以上も英語を学んで話せないのは、世界的に見ても珍しいです。

言語体系の違いを挙げる人がいますが、言語体系が異なる国の人々も話せるようになっている事実から、それも外れているでしょう。

ではなぜ、日本人は英語が身に付かないのでしょうか。

日本の教育で英語が身に付きにくい理由

結局、日本の英語教育は(他の教科も同様ですが)テストによる評価が目的であり、テストのための手段となっているからです。

勉強の動機づけになっても、身に付け話せるようになる動機付けにはなりません。

英語の授業では、テストで採点しやすいように白黒がはっきりしている文法や記述を重視する。

実践で使う「話す」「聞く」は文面として現れないので軽視する。

これは評価する側の都合による教育で、学ぶ側の都合による教育ではありありません。

テストのための英語なので、テストが終われば意味がなくなる。

だから生徒がその場しのぎの英語しか学ぼうとしない。

定着までいかないから、いつまで経っても身につかないのです。

これが第一の理由でしょう。

上記のような英語学習は楽しくありません。

人間は楽しいことは積極的にやる気になりますが、そうでないこと、嫌なことは自然に避けようとする性質があります。

そして、行動の中に無意識の選別を行います。

この好き嫌いなど感情が基となって行う無意識の選択を「情意フィルター」と呼びます。

これは勉強において特に顕著で、勉強で嫌な経験を積んできた生徒は、自然と勉強に対する嫌悪感や苦手意識が強くなり、無意識のうちに学習を拒む(知識情報として脳に伝わるのを妨げる)ようになってしまいます。

いくら勉強しても身に付かないときは、このように情意フィルターが邪魔をしている場合が多いのです。

テストが目的の勉強は、そこで成果が出なければ全て無意味となり、やりがいのないものになってしまいます。

学習は自己を高めることならば、その途上では成果が出ないのは当然なのですが、現在の日本の教育は生徒が習得するまで待ってはくれません。

途中段階でもテストは行われ、望まなくても悪い結果を突き付けられる。

そうなれば、勉強が楽しくなく嫌になります。

こうして生徒に情意フィルターを植え付け、勉強に壁を作ってしまいます。

これが二番目の理由です。

さらに第三の理由としては、英語習得の過程が言語習得の自然な流れとは違うことでしょう。

学校の英語の授業では圧倒的に「聞く」「話す」という技能の練習が足りません。

でもよく考えてみてください。

聞き取れないものは発音できません。

発音できないものは考えることができません。

人は考える時、頭の中でしゃべっているからです。

また、人間の言語習得を考えても、最初にやるのは聞くこと。

やがて試行錯誤しながら発音をまね、やがて意味を理解するようになります。

「読む」「書く」はその後です。

だからこの手順を踏まないと不自然なのでしょう。

学校の授業は「読む」「書く」に重点を置きすぎて、「聞く」「話す」がないがしろにされています。

これも英語の身につかない理由の一つです。

現在、文科省は学校教育の大きな改革を行っています。

全ての教育がより現実に関連付けられ、そしてこれまでのように覚えればいいではなく、学んだことを利用しつなぎ合わせて、これまでに取り組んだことのない問題、明確に正解と言えるものが一つとは限らない問題(実社会で直面する状況により近い形の問題)を扱えるような人材を育てようとしています。

教育の改革は多岐にわたり、細かい部分にまで至ります。

英語もその中の一つで、小学校からの英語の正式教科化もこのような実践を想定してのことです。

この改革が吉と出るか凶と出るかは今のところ分かりません。

文科省の提言は別としても、現実において日本の生徒が実際に英語を使い何かの目的を遂げる機会は非常に少ないです。

この現実と学校教育の乖離が、彼らの英語に対する不得意を生み出しているのかも知れません。

実際に経験したことであれば、英語も具体的なものとして理解しやすいが、そうでなければ抽象的で捉えにくい暗号のようにしか思えないのも無理はありません。

もしそうならば、本当に日本の英語教育に必要なのは、英語を実践する機会をいかに作り出すかということかも知れません。

そして、失敗に対して寛容になり、生徒たちが安心して試行錯誤しながら英語を学べるようにすることが大事なのでしょう。

つまり、英語が単なる成績をつけるための道具ではなく、生徒たちが多くの人々と交流し、より多くのチャンスをつかんで、自分たちの人生を豊かにできる実践的能力として生徒たちが学んでくれることを望みます。

2022.03.09

整理整頓をしよう!生活習慣が学力アップにつながります

勉強と環境は深い関わりがあります。

勉強しやすい環境であれば当然成績もアップするでしょう。

勉強ができる生徒は整理整頓ができている場合が多いと言われています。

もちろん必ずしもという訳ではありません。

しかし、整理整頓をすると勉強に効果的である理由がいくつか考えられます。

整理整頓するとこんないいことが!

1.集中力を高める

目の届く範囲にゲームや携帯電話などがあると、どうしても気持ちがそちらに行ってしまいます。

誘惑に負けて、ほんの少しの休憩のつもりが気付くと何時間もたってしまったなんてよくあることです。

勉強に必要ないものは視界に入らないようにしましょう。

目の前になければ余計なものに気を取られず、勉強に集中できます。

2.効率を上げる

勉強中に必要なプリントや教材がなく、探している間に時間が過ぎてしまったなんてことはよくあります。

普段からプリントを科目ごと分けるなど、普段から整理しておけすぐに見つかります。

どこに何があるかが分かり、必要な時にすぐに手が届けば勉強の効率も上がります。

3.判断力や論理的思考が身に付く

整理整頓をするということは、先ず必要なものと不必要なものに分けたり、使用頻度や重要性によって物を分別しなければなりません。

その時に優先順位や取捨選択などの判断力が養われます。

身の回りの物を扱いやすく配置するにはどうすればいいかと考えることは、論理的な思考の訓練にもなります。

特に変わりつつある学校教育では、これらの思考力が大きく問われます。

気付き考える力を鍛えるためにも、整理整頓は役に立ちます。

4.勉強しない言い訳をなくす

「プリントがなくなったから。」とか「汚くてやる気が出ない。」などの言い訳をなくす効果もあります。

「そばにゲームがあったから、ついつい遊んでしまった。」

特に勉強が嫌な生徒は何かにつけて言い訳をします。

これを防ぎ、勉強するしかない状態にすることが大事です。

5.何よりも気持ちがいい

「面倒くさい。」とか「どうせまた使うから放っておいていい。」などと言って片づけない生徒がいます。

そして、勉強に必要なものがどこに行ったか分からなくなる。

散らかった環境に慣れてしまうと、将来自立した時も片づけられず、俗に言う「汚部屋」になることも考えられます。

慣れると気にならないのでしょう。

しかし、整理整頓の気持ち良さを知らないだけ。

整理された環境のスッキリした爽快感をしればそのようなこともなくなるでしょう。

綺麗な環境で効率よく勉強し成績が上がれば、やはり気分もいいものです。

整理整頓を「面倒くさい」と言い、やらないことがが常態化すると勉強自体出来なくなります。

なぜなら勉強とは「面倒くさい」ものだからです。

程度の差はあれ生きること自体も「面倒くさい」ことですし、ちょっとした手間を嫌がらずにやることで大きなチャンスが訪れたりします。

料理と同じですね。

一手間加えるととても美味しくなる。

手間を手間と思えないくらい習慣にしてほしいです。

整理整頓は今後の生活においても大きな差を生みます。

社会に出て一人暮らしをする。

結婚して家族ができる。

そんな時も整理整頓が出来ないと、何かと不便不自由です。

最初は大変ですが是非やってみてください。

2022.03.08

ダメな勉強の仕方とは

「勉強はしているのになかなか結果が出ない。」という人はいませんか。

それは勉強に対する姿勢、考え方が間違っているからなのかもしれません。

以前、勉強ができる生徒とできない生徒は何が違うのか話しました。

今回はそれに関連して、ダメな勉強の仕方についてお話しします。

NGな勉強法

次のような勉強をしていませんか。

もししていたら、それが学力の伸びない理由なのかもしれません。

1.ノートにまとめただけで満足している

勉強としてノートにまとめる作業をするのはとてもいいことです。

まとめることで習ったことを整理し、自分なりに分かりやすくする。

しかし、綺麗にまとめるのに夢中になり、時間をかけて一生懸命作って満足して終わりになってしますといけません。

まとめる作業は、ただ教科書などを写すのではなく、写しながら学習内容を確認するための作業なのです。

まとめる時に「なるほどそうなのか。」「そう言えば先生はこう言っていたな。」など考えられるといいです。

分からないときは参照する。

まとめノートにないことがあったら、付箋などで新しい情報を追加する。

こうしてノートを充実させ、その生徒だけの参考書を作るのです。

まとめる作業が目的ではなく、まとめを通して勉強することが目的です。

2.問題をやっただけで満足する

よくあるのですが、問題をやって○×を付けて終わる人がいます。

実は問題やテストの目的は○×を付けることではありません。

これをきっかけに自分に何ができて、何ができないかを明らかにすることです。

だから、分からなかったところ、間違ったところはそのままにせず、必ず確認してください。

間違えるということは悪いことではありません。

むしろ学ぶチャンスなのです。

人間の記憶にはインパクトが大きく関わってきます。

「間違った。」「分からなかった。」という経験は、大きなインパクトです。

だから、インパクトのあるときに勉強すると頭に入りやすいのです。

結果重視の風潮がありますが、勉強では一つの結果は学習のきっかけになるです。

そのきっかけを作るために問題を解くのです。

そこで終了ではありません。

3.暗記さえすればいい

英語はどう勉強するのか聞くと、「単語を暗記すればいい。」

国語はどう勉強するのか聞くと、「漢字を覚えればいい。」

その他の教科も同じ、「理科は言葉を覚えればいい。」「社会は年号を覚えればいい。」「数学は公式を覚えればいい。」

これも間違った勉強の仕方です。

覚えるのも必要ですが、それだけでは結局問題は解けません。

なぜなら、どのように覚えたものを使うのか分からないからです。

実践演習が必要な訳はここにあります。

上記の発言は本当に勉強ができない生徒がよく言います。

理由は、暗記以外勉強法を知らないからです。

人間の脳は意味づけできないと、せいぜい5~6文字くらいの言葉しか覚えられません。

やみくもに紙に書いて覚えようとしますが、これは脳の負担が大きく、時間がかかる割に覚えられません。

そうやって暗記だけで時間が無くなり、練習する時間がないから問題が解けないのです。

むしろ、丸暗記するより実践を通して覚えた方が身につきやすいです。

それは経験という記憶を仲介して刺激を与えるからです。

4.完璧でないといけないと思う

完璧に全ての問題が最初からできてないといけないと思う。

だから、最初から丁寧に一つずつ問題やテキストに取り組む。

結果、最後まで行く前に時間が無くなりテスト当日となる。

これもよくある間違った勉強法です。

これだと、問題集や参考書の後ろの方は手が付けられなくなります。

大事なのは一度で全て完璧にやるのではなく、不十分でもいいからざっと最後まで通すことです。

そこで最重要事項、基本をしっかり身に付ければそれで充分です。

その後戻って、また最初からざっとやる。

今度は基本はできているから、応用も分かりやすいし、勉強に余裕ができます。

何回も同じ内容を繰り返すことで勉強が少しずつ身に付いてき、やり残しが無くなります。

どんな問題でもある程度できるようになります。

面倒に思えますが、繰り返しをした方が、一度で完璧に済ませるより、効率的で労力がかかりません。

多くの場合、やっているのにできない生徒は、勉強をやったつもりになっています。

つまり、自己満足になってしまって、本当に勉強内容が定着していないことが多いのです。

勉強は「学習」と「習得」の二段階からなります。

「学習」の段階で止まって、「習得」に至っていないのが原因だと思われます。

具体的には一人ひとり状況が違うので一概に言えませんが、困ったときは一度ご相談ください。

2022.03.06

動画紹介”宇宙一覚えやすい英単語語呂合わせ&語源チャンネル ”

英語を勉強するとき、生徒たちが苦労するものに「英単語を覚える」というものがあります。

漢字と同じように、多くの生徒はひたすら書いて覚えるのではないでしょうか。

変化のない単調な作業の繰り返しは面白くなく、時間もかかり苦痛でもあります。

だから、英単語を覚えるのが嫌いという生徒はたくさんいます。

そこで今回は英単語を覚えるのに非常に良さそうな動画サイトを見つけましたので、ご紹介したいと思います。

英単語を始め、漢字や公式、教科書に出てくる用語など、とにかく暗記が苦手という人はたくさんいます。

でも、やり方によってはこの苦手を克服できるかも知れません。

本来人間の脳は、覚えたい物事そのものを記憶するより、それを何かと関連付けて、その関連付けたものをヒントに記憶したものを思い出すというのが得意です。

例えば、レストランの名前を思い出すときに、昔みんなでその店に行った思い出をたどっていくうちに名前が出てくると言った感じです。

勉強でも同じで、例えば、単なる数字の連続である年号などをそのまま覚えようとしても、人はなかなか覚えられません。

なぜなら並んだ数字そのものには意味がないからです。

でも、これに音を当てて語呂合わせにすると、あっという間に覚えられます。

「鳴くよ(794)ウグイス平安京」で平安京に都が移された年を覚えた人もいるでしょう。

英単語も同じで、英語が母語ではない多くの日本人にとってアルファベットの羅列である英単語は意味がありません。

でも、それに意味をつけて覚えやすくしたものが今回紹介する宇宙一覚えやすい英単語語呂合わせ&語源チャンネル』です。

『『宇宙一覚えやすい英単語語呂合わせ&語源チャンネル』へのリンクはこちら

このチャンネルは英単語を語呂合わせを使って覚えやすく紹介しています。

しかも、その語呂合わせも結構ユーモアなものが多く、クスッと笑いながら楽しく学べます。

動画なのでイラストだけでなく音声も聞けるので、一人で黙々と英単語集を見て覚えるより、聴覚も加えたより多くの感覚を使っている分、脳への刺激も増え覚えやすくなります。

また、動画は自動的に進むので、一人で勉強するとどうしても自分のペースになりなかなか進みませんが、こちらではどんどん進むのでテンポよく勉強できます。

しかも、英単語そのものだけでなく、それに関連したイディオムや表現、ミニフレーズも付いているので、「こんな風に使うんだ」と実践的な部分も学べます。

補足や使い分けなど、割と事細かく親切な説明が加えられているので分かりやすいです。

他にも日本人が間違えやすい注意点にも触れられているので、こちらもテスト対策などで役に立ちます。

同様に、英単語の語源を知ると記憶する幅が増えていきます。

例えば、"ex"というのが先頭についている英単語が多いですが、これは「外へ」という意味があり"ex(外へ)+port(運ぶ

)”で物を外へ運ぶというところからexportは輸出という意味になります。

同じように"ex(外へ)+press(押し出す)"で感情などを外に押し出すというところからexpressは表現するという意味になります。

このように英単語もその語源をたどると、単語のそれぞれの部分が意味を持っていて、それを理解すればこれは単なるアルファベットのられるではなく意味あるものになるので覚えやすくなります。

そこから"ex"のついている単語をまとめると驚くほど覚えやすくなります。

更に、”ex”に対して"in(im)"というのは「内へ」という意味があり、exportのexをimに代えると"im(内へ)+port(運ぶ)”で物を内へ運ぶというところからimportは輸入という意味になります。

このように語源を理解すると英単語が覚えやすいだけでなく、関連付けて一気にたくさん覚えることもできます。

この動画では語源にも触れているので、ここもお勧めポイントの一つです。

もう一つ、この動画の良い点として、英単語を次々に紹介するだけでなく、所々に豆知識や勉強や生活におけるワンポイントアドバイス、英語の名言もあり、ちょっとした息抜きもあるところです。

サラッと流してもいいし、聞いていて「へー、そうなんだ」と思いながら聞いてもいいでしょう。

雑学としても面白いので、社交の場面で役立つかも知れません。

適度に頭の休憩をはさむことで、次の単語も集中できます。

このように英単語を覚えるのがつまらない作業にならないように工夫されているのは非常にいいことだと思います。

注意点としては、次の二点があげられます。

第一に、語呂合わせはあくまでも英単語を覚えるきっかけ、第一歩であり、それだけでは不十分だということです。

言語体系が全く異なる英語を日本語の語呂合わせで覚えるので、どうしても発音がオリジナルの英語とはかけ離れてしまいます。

しかし、この動画ではネイティブの発音もちゃんと入っているので、語呂合わせでぼんやりと英単語を覚えたら正確な発音をしっかり聞いて練習し、正しい音声を習得しないといけません。

そうでないと日本語英語になって、実際に英語でコミュニケーションをとるときに通じない可能性があります。

「英語は筆記のテストで使うだけだからいい」という人もいるかも知れませんが、現在、文科省は英語の四技能(読む・書く・聞く・話す)の習得と重視しており、入試などでも聞く・話すをテストに積極的に導入しようとしていますので、やはり、発音は軽視すべきではありません。

次に、この動画で扱っている英語のレベルが中学高学年から高校向けだということです。

つまり、小学や中学一年のような初級英語学習者向けの英単語になっていないということです。

従って、このレベルの学習者にはお勧めできないかも知れません。

もちろん全く無理という訳ではないので、試しにやってみると意外と英単語をたくさん覚えられるかも知れません。

そこは個人差ということで注意しましょう。

勉強の仕方は千差万別。

それぞれの個性や環境により、ある人には適した勉強方法が他の人には全く役に立たなかったりします。

つまり、万人に通用する勉強方法はないということです。

もし、絶対の勉強方法があると言っている人がいれば、それは大いに疑わしいです。

だから、勉強をするにおいて大切なことは、いろいろな方法を知っているということです。

そして、いろいろ試して自分に最も合っていて、しかも、しっかり成果を出す勉強方法を見つけるというのが、勉強の成否を分ける重要なポイントです。

今回ご紹介した動画も、そんなあまたある勉強方法の一つと考えてください。

もし、これまでに英単語を覚えるのに苦労して、なかなか覚えられなかった人には一見の価値があると思います。

これでうまくいかなくて困ったときは、葛西TKKアカデミーまでご相談ください。

一緒に良い方法を探ってみたいと考えます。

それでは皆さん、勉強頑張ってください。

2022.03.06

”中一ギャップ”ってご存知ですか?新一年生は要注意です

気が付けば今年度ももうすぐ終わります。

そして、卒業式も近づいています。

春休みが終わると、卒業生は新しい学校に通い始めます。

小学校を卒業して4月から中学生になるという人も多いことでしょう。

しかし、小学校と中学校ではいろいろと違うことが多く、新中学一年生の中には新しい環境に順応できない生徒もいます。

これを「中一ギャップ」と呼びます。

そこで、今回は新中学一年生が新しい学校生活にどのように馴染めるように、どのようなことができるのか考えてみます。

「中一ギャップ」という言葉をご存知ですか。

小学校から中学校へと環境が大きく変わります。

学校のシステムが変わり勉強も高度になって、初めてのことだらけ。

先生が教科ごとに変わったり、定期試験があったり、部活などの先輩後輩の関係がより厳しくなったり。

新しい学校になじめず戸惑うことが多くなります。

加えて、この時期は子供たちの第二次性徴の時期でもあります。

声変わりや初潮、体型もより大人っぽく変化します。

しかし、心は十分に成長しきれているとは言えず、不安定で多くの不安や悩み、ストレスを抱えます。

大人と子供のはざまで、自分でもどうしていいか分からなくなる。

周りの大人も、ある時は自分たちを大人扱いするのに、ある時は子供扱いする。

その矛盾に理不尽さを感じることもあります。

この環境と心身の変化が丁度、中学一年生で起こるので「中一ギャップ」と呼ばれています。

そして、その急激な変化にうまく適応できずに、学校に行くのが嫌になったり、体調を崩したり、落ち込んだり。

様々な問題が起こるのです。

子供から大人に変わる中途半端な過渡期は、俗に言う反抗期とも関係します。

中一ギャップへの対応法

1.大人が信頼されいつも寄り添い頼りになる存在である

中学生になると色々なことが自分でできるようになります。

自分に自信ができプライドも高くなってきます。

自尊心は決して悪いことではありませんが、注意しないと心を傷つけたり自暴自棄の原因となります。

何でもできるように見えて心はまだ十分成長できていないので、実はどうしていいか自分自身のことでさえ分からないことが多いのです。

そんな時は、何でも素直に安心して話せる存在が必要です。

大人が子供に共感し、同じ立場に立って問題を解決するために考えてあげる。

「自分でどうにかしなさい。」とか「ちゃんとできるでしょう。」というような突き放す言葉はいけません。

ましてや、大人の考えからを押し付けるのもいけません。

しかし、この時期の子供はあまり大人にべたべたされるのも嫌います。

適度な距離感が重要です。

関わりすぎず、突き放し過ぎずです。

2.正しい情報を伝える

中学校と小学校では人間関係も勉強もかなり違います。

それを知らないで新しい学校生活に入ると、その差の大きさに驚くのも無理はありません。

従って、中学に入る前から少しずつ情報を与え、生徒が準備と覚悟ができるようにしましょう。

いいことばかりではなく、悪いことも含めて現実を話しましょう。

そうでないと「こんなはずじゃなかった。」ということになります。

大事なのは、嫌なこと、苦しいことがあっても、みんな経験してきているし、必ず乗り越えられると安心させることです。

その際に、困ったときは大人が力になると分かれば安心感も違ってきます。

3.勉強を助けてあげる

小学校とは授業の内容もかなり異なり、今まで知らなかった概念や考え方がたくさん出てきます。

その情報量に圧倒され、先生が何を言っているのかさえ分からなくなります。

そんな時に教えてくれる誰かがいると、生徒も気持ちが楽になります。

中学生だから一人でできるなんて思わないでください。

勉強が難しくなった三年生から勉強を見てあげればいいと考える人がいますが、むしろ急激な変化に対応しなければならない一年生の方が生徒は支えてほしいのです。

勉強を教えることができなくても、せめて勉強習慣が維持できるようなサポートはするべきです。

自分が教えられなければ、教えられる他の大人を紹介したり、学校の先生に指導してもらうように促すのもいいでしょう。

4.身体面のサポートをする

体の変化は明確に表れ、その変化をどう受け止めていいか分からなくなることがあります。

初めての経験に一人で悩み苦しむこともあるでしょう。

そんな時は大人が自分の経験も踏まえてアドバイスをしてあげてください。

体の変化は当たりまえで、決して恥じることではないということ。

自分が彼らの年齢のときはどうしたか、話し合うのもいいと思います。

また、成長期において健康は重要ですが、子供たちはよく理解せず、知らずに害することもあります。

生活リズムを見て、必要であれば適切に指導することも大事です。

食事や睡眠時間、運動など健康に関することは、子供だけではなかなか管理できないものです。

様々な変化に見舞われ、子供たち自身もどうしていいか分からない時期です。

彼らに寄り添い、同じ目線に立って一緒に解決策を考えましょう。

まだまだ未熟な彼らです。

上手くいかないこともあるでしょう。

でも、責めてはいけません。

大切なのは、彼らが大人が誠実に気にかけてくれると実感できることです。

手助けは必要です。

失敗にくじけず、中一ギャップを乗り越え、前向きに学校生活が送られるようになってほしいです。

葛西TKKアカデミーも、そんな子供たちの力になれることを心から望んでいます。

2022.03.05

春期講習生徒募集中、新規生は無料!新一年生になる中高生は早い準備でスタートダッシュ!

春休みが近づいてきています。

これまでの年度と新しい年度の間に位置する春休みは、他の休みに比べて学校の宿題が少ない傾向があります。

つまり、他の長期休暇に比べて、勉強するには余裕があるということです。

この機会を利用し、今までの勉強で分からなかったところ、できなかったところをきちんと復習し、勉強の穴をなくしてから新年度を迎えてほしいと思います。

勉強に穴があるとその後の授業も分からなくなるし、特に受験勉強を始めるときは非常に苦労します。

一方、卒業生はもう春休みの宿題もなく完全にフリーな人が多いのではないでしょうか。

でも、それで気を緩めて遊びまくり、勉強を疎かにしていると、新一年生になったときに大変です。

新たな学校での生活はこれまでとかなり違ったものになり、十分な準備をしていないと勉強についていけないだけではなく、毎日の生活でもやることの多さに学生生活がいっぱいいっぱいになってしまいます。

せっかく余裕がある春休みなので、この機会を逃さず、新一年生の勉強を少しでも早く始めた方がいいです。

新年度のスタートダッシュで優位に立ち、これまでよりずっと難しくなる勉強もゆとりを持って対応することができます。

そういった意味でも、少し早いですが(まだ始まっていませんが)、春休みおよびそれまでの時間を利用して「春期講習」を受けてみてはいかがでしょうか。

もちろん春休み前の今でも大丈夫です。

学年末テストも終わり、後は修業式を待つだけのこの時期は、勉強の進みも割と緩やかなので、普段やりにくい勉強もしやすいと思います。

先ほど述べたように、在校生は主に復習を、新入生は主に予習をするのがいいでしょう。

もちろん、在校生でも予習していいですよ。

それぞれの状況に合わせて勉強を教えてくれる、葛西TKKアカデミーの「春期講習」を受けてみてはいかがでしょうか。

きっと皆さんの役に立ちます!

葛西駅そば個別指導塾葛西TKKアカデミーから春期講習のお知らせです。

3月から26日から4月5日までが今年は春休みになるそうです。

期間ごとの長期休暇はそれまでの勉強の遅れを取り戻すチャンスです。

この自分の自由に使える時間が多い休み期間中に、葛西TKKアカデミーで勉強してみませんか。

これまでの勉強で分からなかったところを克服し、新学年に向けて患いをなくすのもいいでしょう。

また、ここで勉強の先取りをして、新しい学年でみんなと差をつけスタートダッシュするのもいいでしょう。

小規模個別指導塾だからこそ、葛西TKKアカデミーでは他塾にない柔軟で要望に応じた勉強ができます。

学年が変わる時で、学校の宿題や課題も比較的少ない春休み。

油断をして春休みを何もしないで過ごしてしまうと、新学年で勉強についていけなくなり、非常に困った状態に陥るかもしれません。

特に新一年生となる人たちは、今のうちに先取りの勉強をして勉強にゆとりを持てるようになれば、新しい学校で環境に慣れるのにも楽ですよ。

つまり、この休みをどのように過ごすかで、新学年が大きく変わるということです。

葛西TKKアカデミーの春期講習

小学生から高校生まで対応いたします。

しかも、葛西TKKアカデミーなら、後で発表しますが、素敵な特典もいっぱい。

自習は当然し放題で、授業ではないときも葛西TKKアカデミーで勉強ができます。

もちろん分からないところは遠慮なく先生に質問してください。

授業でなくても先生が親切丁寧に教えてくれます。

家ではなかなか勉強しづらいと思いますので、葛西TKKアカデミーを第二の勉強部屋として使ってください。

しかも、疲れたら休憩エリアでお菓子とお茶を自由にいただけます。

リラックスできアットホームな雰囲気が味わえます。

また、コロナウィルスの感染が心配という方にはオンライン授業がお勧め。

自宅にいながら授業が受けられます。

通う途中や教室での感染リスクも下げられます。

インターネットがつながる環境であればどこでも、パソコンやタブレット端末、スマートフォンを使って授業が受けられます。

利用はとても簡単です。

詳しくはお問合せください。

学校の授業が進まない春休みは、じっくり勉強するには本当にいい機会です。

長期休暇でもちろん遊んでも心身の疲れをいやすのも結構ですが、勉強もしっかりやっていると今後(新学年))がすごく楽になります。

春休みというチャンスを有効に活用してください。

授業といろいろな特典

葛西TKKアカデミーでは、春期講習の授業を次のように行います。

・80分授業5回を1セットとして授業を実施

・一人の先生に対し最大2名(基本1名)で生徒を指導

もちろん、それぞれの状況や要望に合わせて、授業内容と時間、料金など自由に変更できます。

詳しくはお問合せください。

ここでキャンペーン情報!

お問い合わせの際に「まいぷれ江戸川区を見た。」とおっしゃってください。

もれなく次の得点がついてきます。

今だけお得、五大特典

今だけお得、五大特典

・1セット(授業5回分)が無料で体験できます。

・更に入塾してご兄弟、友人を紹介していただければ、1人に付き2000円、2人で5000円、3人で8000円、授業料を割引!

・今、入塾すれば授業料50%OFFのキャンペーン中。

・入会費が無料!

・自習し放題!

つまり、無料で春期講習が受けられ、更にキャンペーンと紹介割引を利用すれば、何と個別指導でありながら授業料が一万円以下になることも可能!

是非、お見逃しなく。

質問や不明な点がございましたら、気楽にご連絡ください。

お待ちしております。