塾長ブログ

2020.10.14

高校見学で注意すること。二学期に入りましたが、まだまだ高校の学校説明会、学校見学はあります。目指す高校をしっかり理解するために、自分の将来の母校を決めるために必ず参加しましょう。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは

高校進学の相談も承ります。

夏休みも終わり二学期に入っていますが、まだまだ学校説明会、学校見学を行う高校はたくさんあります。

自分の目指す学校がどのような学校なのか、本当に自分の希望する通りの学校なのか知るためにも是非参加してください。

そして、そこに通う生徒、教える先生たちに実際に会い、生の声を聞きましょう。

後悔しない間違いのない高校選びのためにも重要なことです。

コロナ禍でイベントも実施しにくい状況ですが、オンラインの学校説明会や学校見学を行っているところもあるので、こちらも利用してもいいでしょう。

しかし、本当に学校の雰囲気、学習状況、設備の充実度、通学の利便性など知るためには、やはり実際に自分の足で出向くのがいいとは思いますが。

でも、状況が状況なだけに、どうしても無理な場合はオンラインも価値はあるでしょう。

そこで今回は、実際に訪れて学校が本当はどのようなものなのかを知る時に注意すべき点をお話します。

1.コースやカリキュラム、卒業後の進路について確認

入れるならどこでもいいというわけではありません。

入学した後の学校生活、卒業後の進路まで見据えて学校に確認するのがいいでしょう。

資料を見てコースやカリキュラムについて分からないことは必ず確認しましょう。

授業に関するその学校の特色(単位制など)や特別プログラム(海外研修、国際交流など)も説明を受けましょう。

直接学校の先生と話すことはいろいろな意味で利点があります。

2.学校の施設や設備を確認

プールや体育館、教室の空調など、生徒が実際に学校生活を送る上で快適な環境かどうかを確認しましょう。

部活に興味があるのなら、それに関連したもの(備品やコートなど)も見ましょう。

図書館やパソコンも大事です。

特に最近はタブレット端末や電子黒板を導入している学校もあり、生徒が使いこなせるか、先生が使いこなせているか知る必要があります。

適切な進路相談ができ、そのための資料が十分整っているかも見ましょう。

3.構内掲示や清掃状況を確認

掲示物や清掃状況はその学校の普段の姿を知る手がかりにまります。

掲示物がきちんと整理され見やすいか。

廊下や教室が綺麗に掃除されているか。

生徒の日常の営みが現れます。

また部活の賞状などは、その学校がどんな課外活動に力を入れているかが分かります。

4.公開授業は見た方がいいです

公開授業は学校生活の実態を知る上で役に立ちます。

公開と分かってそれ用に繕っていても、何十人もいる生徒が全てが演じることができません。

よく見るとどうしても普段の癖が出るものです。

だから、公開授業は普段の生徒の姿を見るのにはいい機会です。

そして、できれば生徒の生の声を聞いてみてください。

案外正直に話してくれるものです。

ダメ元で試してみるのもいいでしょう。

学校見学は高校を知る重要な機会です。

事前連絡すれば、説明会の日でなくても学校を見せてもらえることもあります。

後悔しないためにも学校選びは慎重にし、正確な選択をするために少しでも多くの情報を集めましょう。

2020.10.10

あきらめの早い生徒たち。生徒たちと付き合って気になる言葉に「捨てる」というものがあります。彼らはなぜ簡単に「捨てられる」のでしょうか。

葛西TKKアカデミーに通う生徒たちは必ずしも優等生ばかりではなく、むしろ成績が芳しくなく苦しんでいる者が多いです。

そんな生徒たちと勉強をする中で気になる言葉がいくつかあります。

これは今後、おいおいで触れていきますが、今日は「捨てる」という言葉について考えたいと思います。

よく「捨て問」(捨てる問題)なんて言いますが、どうせやってもできないからやるだけ時間の無駄、だからやらない方がいいという意味で使われます。

しかも、驚くべきことは、生徒の捨てるかどうかの判断が非常に速いこと。

一度やってできなければすぐに捨て問と判断し学習を放棄してしまいます。

「捨てる」ことに関していくつかあります。

第一にどうして早急に「捨てる」と言えるのか。

これは自分には無理ということが理由ですが、十分にやりもしないで第一印象で自分にはできないと決めつけてしまうことです。

自分が嫌なことに対して逃げの正当化になっているのでしょう。

でも、なぜ「捨てる」ことが正しいことになってしまうのでしょうか。

答えの一部は現在の社会的価値観があると思います。

我々は合理性を重視し、効率を優先する。

そうすることで無駄をなくし、生産性を最大限にする。

効率には時間の短縮も含まれているので、すぐに結果が出ないことはやらない方がいい。

更に、以前と違い生活がもので満たされるようになってきた。

服が破れたら繕って使うなんて言うのは、物が不足していた昔のこと。

修理する時間があれば、店で新しいものを購入した方が早い。

古いものは捨てるのが早い。

こうして捨てることに対する罪悪感は消え。

無駄なことはせず、なんても簡単ですぐにできるものが良い。

このような社会的価値観は子どもたちにも浸透し、彼らはこれを利用して、自分の勉強からの逃避をも間違っていないと主張するのでしょう。

だって、社会がそうすべきと言っているのだから。

しかし、勉強は手間のかかるものです。

簡単にできるものだけやるのであれば、勉強の幅は非常に狭まります。

むしろ、分からない問題に挑戦し、試行錯誤、紆余曲折する中で本来の学び以外の発見や気づきがあり、1の学びが2にも3にもなるのです。

そして、その気づきや発見こそ実は学びの喜びなのです。

しかし、現在の社会的価値観が子供たちの学びからの逃避を正当化させると同時に、学びの楽しさも奪っているのです。

勉強がつまらなくなるのも当然です。

学びの理想(本来的な意義)と現実との隔たりに教育の難しさが生じています。

現場で教える者として非常に苦しむところです。

現実に沿って学習を進めることが、場合によっては子どもの学びを弱めてしまうという事実は正しく理解する必要があります。

この矛盾を乗り越えられた時こそ、子供たちにも満足し社会からの欲求も満たす勉強になるのでしょうが、はっきり言って私には明確な答えを出せていません。

教育に携わる限り一生続く問題なのだろうなと感じています。

でも、悩みながらも常に子供たちのことを考え、彼らの幸せな人生に少しでも貢献できるようにあきらめることなく努力したいと覚悟しています。

2020.10.08

高校入試の準備は順調ですか。ここで入試の合否判定に関わる得点の出し方について説明します。

受験生のみなさんは勉強に励んでいることと思います。

受験の準備は順調ですか。

今年はコロナウイルスなどで勉強がしずらい環境になって苦労していることでしょう。

でも、苦しいからこそ頑張った者が勝利をつかみやすいのです。

苦しいのはみんな一緒、自分だけじゃない。

ならば条件は同じ、後は皆さんの努力次第です。

葛西TKKアカデミーも皆さんの力になります。

困ったときはいつでも連絡ください。

待っています。

ところで、都立高校の入試がどのようになっているか、意外と知らない人が多いようなので、本日は高校入試の合否を決める得点の出し方についてご説明します。

合否は基本的に二つの得点の合計で決まります。

調査書点(内申点)と学力検査点です。

都立高校の入試は1000点満点で評価され、そのうちの300点が調査書点で占められます。

(一部の学校では調査書点を1000点満点中400点にしているところもありますが、ほとんどの学校は300点です。)

残りの700点が入試当日の試験の点数である学力検査点になり、両者の合計で合否を判断します。

つまり、調査書点が高いと当日の学力試験の点数が多少悪くても合格できますし、調査書点が低いと合格には当日かなり頑張らなくてはいけないということになります。

また、私立高校の入試でも調査書点が大きな意味を持ちます。

基本的に各私立高校は受験するために必要な調査書点を提示しています。

すなわち、その基準となる調査書点に達していない生徒は、その高校の受験ができないということになります。

調査書点が高ければそれだけ多くの私立高校が選択でき、低ければ嫌でも選択の幅は狭まります。

志望校を選ぶとき、調査書点が大きく影響します。

調査書点とは何かご説明します。

都立高校の入試得点の出し方は少し複雑です。

学校によって多少の差異はありますが、一般的には次のように算出します。

この総合点の高い者から合格が決まります。

入試の総合点={300×(主要5教科の調査書点合計×1+実技4教科の調査書点合計×2)÷65}+{700×5教科の学力検査点合計÷500}

先ほども述べたように調査書点で全体の3割が決まります。

それでは調査書点に基づく部分について説明します。

調査書点とは調査書の内申点から算出されます。

内申点とは通知表にある5段階評価の数字をそのまま点数にしたものです。

これを主要5教科は合計点を1倍、実技4教科は合計点を2倍して合計が調査書点になります。

つまり、オール5であれば65点になります。

オール4であれば52、オール3であれば39、オール2であれば26、オール1であれば13です。

この65点満点のうち何点取ったかを割合で出し、それに300をかけたものが調査書点に基づく部分の得点になります。

実技4教科は2倍されるので、この部分の得点を上げるには、主要5教科より実技4教科を上げたほうが効率が良いということになります。

ちなみに調査書点が1上がれば1000点の入試総得点のうち約4.6点上がるということになります。

(ちなみに学力検査点では1上がると1000点満点では1.4点しか上がりません。)

1点で合否が分かれる入試では、この得点は非常に大きいのです。

調査書点がいかに重要かお分かりいただけたと思います。

因みに、入試当日のテストに基づく部分は次のようになっています。

国語、数学、英語、社会、理科の5教科各100点満点で合計500点のうち何点取れたか、その割合を考えます。

これに700をかけて算出された得点が、入試当日の学力テストの部分の得点、学力検査点となります。

以上、お分かりになりましたでしょうか。

入試についてよくわからない、志望校決定に悩んでいる、その他質問がある方は、遠慮なく葛西TKKアカデミーまでお問い合わせください。 願書提出の締め切りまでは、まだ時間があります。

よく考えましょう。

2020.10.07

今日も昨日の続きで、子供たちが勉強に取り組めるようにするにはどうすればいいか考えます。参考にしていただければ幸いです。

今日も昨日に引き続き、子供たちに勉強させるコツを考えてみたいと思います。

私も多くの生徒に触れる中で、どうしても勉強に手がつかない、いやな気持が強すぎて勉強を拒否してしまうなど、様々な経験をしてきました。

その中で自分なりに考え、試行錯誤してきたわけですが、うまくいくこともあれば失敗してしまうこともあります。

しかし、その都度反省し、少しでも生徒たちが勉強に取り組めるように工夫うしてきました。

勉強で集中力が続かずすぐに飽きてしまうのは、勉強への興味関心が薄い、勉強することの意義、重要性がしっかり理解できていない、分かっていても自分の心の弱さについつい負けてしまうなど、色々な理由が考えられます。

そのような原因を克服し、少しでも子供たちが勉強に向き合えるようになれるといいです。

諦めずに生徒たちがなぜそうするのか、彼らの立場で考え、どのように導けばいいかいつも悩んでいます。

今回もどのように接すれば子供たちがより勉強に取り組めるようになるか、その方法をいくつかご紹介します。

1.最初はレベルの低い問題から

いきなり難しい問題に当たると、解けず、それだけで無力感を感じやる気が一気になくなってしまいます。

自分はできないんだと自己否定をし、それを利用し勉強しないことを正当化してしまうと、もう勉強は難しいでしょう。

そうならないためにも最初は自分の手が届く範囲の問題から始めましょう。

できれば自信もつきますし、いやな気持も少しは和らぐでしょう。

早く結果を出したいからと言って、子供たちの能力を大幅に超える問題をさせるのは逆効果です。

よく「α+1」と言われます。

自分の力αにちょっとプラスしたくらいの問題が丁度いいということです。

焦るあまり、早く難しい問題のできるようにしたい気持ちも理解できますが、ここは長期的視点に立って、グッと我慢してください。

できたという達成感がもっとやりたいという欲求につながれば自主的に勉強もできるようになってくるでしょう。

2.細かく計画を作りましょう

目標を掲げることは大事です。

自分が何のために勉強するのかが明確になるからです。

しかし、最終目標だけ掲げても、そこまでどうやって到達するか、自分が確実に目標に向かって歩んでいるかが分からなければ、その目標の大きさに絶望感すら感じるかもしれません。

それを避けるためには、目標達成までの計画を作ることです。

目標までの日程は大雑把にわけ、いつまでに何ができるようになるべきか、何をするべきかと各区分ごとに決めます。

そして、各セクションごとに更に細かく、毎月何をするか、毎週何をするかを決めていきましょう。

こうして目標までの道のりがはっきりしていれば、勉強しても安心ですし勉強の目的も容易に理解できます。

コツとしては短期間に多くのことを詰め込み過ぎないことです。

あくまでも自分のできる範囲で考えましょう。

最初から問題集50ページとか無理なことを決めず、先ずは1日1ページからでも構いません。

慣れてきてから徐々に勉強量を増やせばいいです。

先ずは勉強に取り組めるということ、勉強をする習慣を付けること、勉強をしても苦にならないようにすることです。

3.勉強だけはダメ

勉強だけ強いるのは子どもたちの苦痛を増やすとともに、勉強に対する嫌悪感を強めてしまいます。

勉強だけでなく遊びも大事です。

遊びと勉強のメリハリをつけることは重要で、上手にバランスを取りながら勉強させましょう。

ここでも区切りをはっきりと決め、どこまでやったら何分休憩などとお互いに約束しましょう。

お互いに勉強と休みをきちんと決めれば、間違って勉強しろと言って、「いましようとしていたのに、もうやらない。」なんてへそを曲げられることもなくなるでしょう。

逆に、「もう遊びの時間は過ぎたから、今度は勉強をきちんとしようね。」ということもできます。

最初は勉強と遊びの割合が同じくらいか、やや遊びが多くてもいいと思います。

でも、少しづつ勉強の時間を増やし、将来的には1時間勉強して10分休憩ぐらいになるとベストです。

今、勉強がなかなか手につかない子供であればなおさらですが、これまでと違った生活リズムにするわけなので、急に変えられるとは思わないでください。

根気強く毎日の小さな努力が実を結びます。

最初はご褒美がほしくてやっていた習い事が、気づけば習い事自体が楽しくなるような感じが理想的です。

まだありますので、引き続きこの話題はどこかで触れていきたいと思います。

こうして書いてみると、やはり焦らないのが大事な気がします。

でも、現実には受験とかあって、勉強に時間的物理的、そして金銭的制限があるのが問題です。

これは本当に難しい問題で私自身も解決できていないのですが、本人を含め家族みんなで話し合うのが一番だと思います。

その時、親の意見を押し付けるのでなく、子供を尊重し、彼らの意見も同等に公平に取り上げ、全員が納得できるものを見つけられるように注意しましょう。

それが多少、親の考えたものと違っていても、時には柔軟に対応してあげることも大事です。

みんなが同じ方向を向けたら、これは非常に強いです。

特に勉強嫌いの子供に勉強させることは、どの家庭ても苦労しているようです。

もし、そのことで悩んでいらっしゃるようでしたが、一度ご相談くださっても大丈夫です。

非力ながらお役に立てればと常に考えています。

2020.10.06

工作教室で『パタパタ飛行機』作りました。勉強も大事、でも息抜きも大事。葛西TKKアカデミーはメリハリのある勉強を目指します。

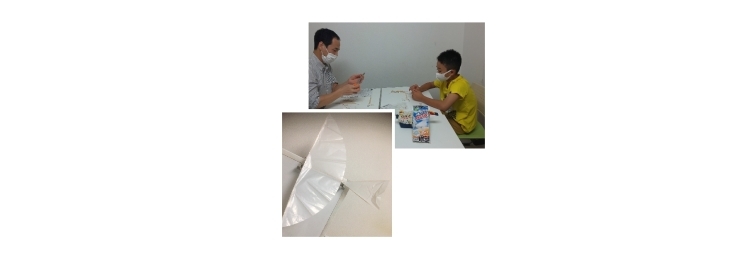

先日告知したように、昨日、10月4日に葛西TKKアカデミーで工作教室を開きました。

コロナウイルスの影響でなかなかイベントが開けず、子供たちも物足りない日常生活を送っています。

そんな中、少しでもみんなが楽しく笑顔になれるようにと企画しました。

このパタパタ飛行機は、ゴムの力を利用して、羽ばたきながら滑空するのですが、構造も多少複雑で細かい作業を要求されるので、小さいお子様には難しいものがあります。

今回、参加してくれた生徒も、組み立ててみては部品が取れてしまったりと苦労していましたが、小一時間ほどで完成しました。

いつもは私も手を出して手伝うのですが、コロナのこともありできるだけソーシャルディスタンスを守りながらの指導だったので、思うようにいかない点も多々ありました。

しかし、本人の頑張りもあり、最終的には立派なパタパタ飛行機が完成しました。

今回、工作で使用した『パタパタ飛行機』は池田工業社製で、この会社は他にもたくさんの子供が作って遊べる商品を開発販売しています。

興味があればご覧ください。

この飛行機は非常によく考えられてあり、簡単な部品と竹ひご、語句から構成されており、しかし、簡素であってもしっかりと飛んでくれる安価でパフォーマンスのよいものです。

皆さんも家庭で子供と一緒にチャレンジして、大空にその雄姿を羽ばたかせてください。

その姿は感動ものですよ。

親子の会話の機会にもなりますし、経験の共有があれば家庭内の人間関係もよりうまくいくので、そういう意味でも今後もこのようなイベントを時折開きたいと思います。

さて、教室で組み立てが終わると、近くの公園で試験飛行です。

あいにく曇天でしたが、雨が降らなくて実際に飛ばすとことができたのは幸いでした。

先ずは私が手本を見せたのですが、いまいちバランスが悪かったのか、私の飛行機は思ったほど飛んでくれませんでした。

しかし、生徒の方は綺麗なカーブを描きながら大きく羽ばたいていました。

生徒の方が上手に作れてしまいました。

初めてとは思えない完成度の高さは、その羽ばたきに表れています。

大きく旋回しつつ、飛ばした元の位置へ帰ってきてくれました。

休日ということもあり、公園内は子どもや親子連れであふれていましたので、試験飛行が終わると早々に退散しました。

後で聞いたところ、この生徒は家でもう一度飛ばしてみたらしく、その時も遠くまで飛んでくれたと喜んでいました。

その笑顔を見るとやってよかったと思うばかりです。

葛西TKKアカデミーでは一般の授業の他にも、このような工作教室や作文教室など、他塾にはない内容もご用意しております。

また、小規模個別指導塾なので皆様のご要望を踏まえて、希望される授業を提供できるのが特徴となっております。

今回のことをきっかけに、今後もこのような楽しい、そして、他ではできないような一風変わったイベントを開いていきたいと思います。

葛西TKKアカデミーの塾生でないからと遠慮はしないでください。

興味があり、やってみたちと思われる方なら誰でも大歓迎です。

またイベントを開催するときはお知られしますので、それまで楽しみに待っていてください。

2020.10.06

集中力のない子供に勉強させる方法。勉強してほしいと思ってもすぐに飽きてしまう。どうすればいいのでしょうか。

勉強してもすぐに飽きて周りにあるものをいじり出す。

手が止まってぼーっとしている。

時間ばかり過ぎて一向に勉強が進まない。

こんな悩みを抱えている親御さんは多いと思います。

集中力のない子供の勉強をどうすれば進めることができるでしょうか。

子供も千差万別なので、この方法で絶対ということはありません。

だからこそいろいろ試して、その子に合った方法を見つけましょう。

ということで本日は、使えそうな方法をいくつか挙げてみます。

1. 勉強する時間を短くする

集中力のない子供に長時間の勉強を強いても逆効果です。

勉強そのものを放棄してしまいます。

「え、そんなに長くやらなければならないの。」と思わせてはいけません。

長続きしないので、できるだけ短く区切り、休憩を踏まえながらやるといいかも知れません。

時計を置くべきかどうかはわかれるところですが、時計がない方がいい場合があります。

気づいたら「随分勉強したな。」と思わせられればベストです。

ここで注意するのは、時間で区切るのでなくタスクで区切ることです。

時間で区切ると何もしなくても終わってしまいます。

何問とか何ページと言うように具体的にどこまでやったら休憩かを決めます。

くれぐれもタスクをたくさんやらせないようにしてください。

短く小刻みにたくさん回数をやらせるのがコツです。

慣れて数をこなせるようになったり、短時間で終わらせられるようになったりしたら、少しづつ増やすのもいいです。

2.自分の好きなもの得意なものからする

勉強する順番も大切です。

嫌なものからやらせると、それだけで気分が落ち込みうつ状態になることもあります。

「嫌だ。」という気持ちを持たせたら、集中はおろか勉強そのものを拒否してしまうかもしれません。

先ずは取り掛かりやすいものから始めましょう。

好きな教科、得意な教科なら集中力も持続するでしょう。

そこで調子が出れば、苦手な教科でも多少は進むかもしれません。

仮に苦手な教科まで手が回らなくても、全くできないよりはましです。

それ以前に嫌いな教科を作らないように心がけることが肝心で、一度嫌いになってしまうとそれをなくす、その教科に取り組ませることは困難になります。

好きにならなくても嫌いにならないようにするのがコツです。

3.子供がやった成果を褒めましょう

嫌々ながらも子供たちが頑張って成し遂げたことは褒めてあげましょう。

「これだけしかできないの。」なんて子供の心をくじくような発言はいけません。

例え少なくても、苦しいのを乗り越えて頑張った結果はきちんと認めなくてはいけません。

褒められれば気分がいいものです。

次にやる励みになります。

マイナスの面に触れるなら、必ずプラスの面にも言及してあげてください。

そして、マイナス面を指摘しなければならないときは、的確に明確に手短にしてあげてください。

長々と話すのはモチベーションを下げてしまいます。

嫌な気持ちがあれば当然勉強に集中はできません。

ただ責められるだけはつらいものがあります。

褒めることで自己肯定感ができれば自分に自信が芽生え、勉強だけでなく様々なことに取り組めるようになるでしょう。

とりあえず三点ほどお話しました。

他にも方法はあります。

そちらも後日触れたいと思います。

勉強は本来楽しいものです。

楽しいことは時間を忘れ他に目もくれず集中してできます。

小学校低学年で勉強嫌いの子は少ないです。

しかし、不幸にも学年が上がるにつれ勉強嫌いの子供は増えます。

その理由は様々です。

時には大人の何気ない言葉であったり、行動であったり、期待であったり。

プレッシャーが子供の心を勉強から遠ざけ、勉強を続けるのがただ単に苦痛になることもあります。

発達障害など最近は注目されていますが、子供たちの集中力のなさは我々大人に責任があるかもしれません。

そのことに気を留めながら、子供と接するとき、特に勉強に関しては慎重に考えながら行動しましょう。

修正がきかなくなってからでは手遅れです。

子供たちの心理に十分配慮しながら、子供たち勉強をさせる工夫をしましょう。

2020.10.04

今年も恒例の『国語に関する世論調査』が発表されました。言葉がどのように変化しているのか。自分たちは正しい日本語を使っているのでしょうか。

秋と言えば「スポーツの秋」「食欲の秋」「芸術の秋」などいろいろ言われます。

私にとって秋と言えば何度言っても「国語に関する世論調査」の秋です。

毎年秋になると文化庁から『国語に関する世論調査』が発表されます。

皆さんご存知でしたか。

日本語がどのように使われているかなどをアンケートにより知らべ、毎年文化庁より発表されます。

今年も調査結果が報告されましたので、本日はそれについて触れてみたいと思います。

『国語に関する世論調査』は日本語の実用に関して文化庁が国民に対して世論調査したもので、今年は国語や言葉への関心、表記、読書、慣用句などの言語の知識と使用について調べられました。

今回はその結果から個人的に興味深いと思った点についてお話しいと思います。

今回の調査で注目する点としては、「国語の乱れ」に関するアンケート結果です。

以前は「ある程度乱れている」「非常に乱れている」が合わせて6割以上で、逆に「あまり乱れていない」「全く乱れていない」が1割ぐらいでしたが、乱れていないとするグループは年々増え、今年は約3割にまで達しました。

これをして、日本人が言葉の乱れに対して寛容になってきているとニュースなどでは報じています。

SNSなど自分を発信することが簡単に、そして頻繁にできるようになり、表現の多様性が増え、人々もそれらに触れる機会が増えたためではないかと考えられます。

このようは社会背景から言葉は多彩である方が自然と考える人が多いのかもしれません。

ここで注意したいのは、多様だからと言ってその言葉が全ての人に共有されているわけではないということ。

むしろ一部のグループにしか通じない、仲間内だけの言葉が増えているように思います。

これは言葉の豊かさを言うより分断に近いのではないかとも感じますが、とにかく世間的には様々な人が多様な言葉を使うことに対して受け入れる傾向にあるということみたいです。

「乱れている」の中身をもう少し吟味すると、「敬語」「若者言葉」を指摘する人が多く、共に全体の6割以上となっています。

続いて、「新語、流行語」「挨拶言葉」が共に3割以上となっています。

これらの言葉の使い方で、人によっては非常に強い嫌悪を感じるようです。

意外なことに、「敬語」の使い方で乱れているとした人は30代で最も多くなり72%、それから年齢を重ねるごとに乱れているという意見は下がっています。

敬語は高齢者より30代の方が気になるみたいです

また、「若者言葉」を国語の乱れとしているのは10代が飛びぬけて多く84.4%となっており、他の世代が50~60%辺りなのを考えると、少し異常に思えます。

若者は「若者言葉」を乱れとして最も気にしているということでしょうか。

これはとても面白い結果です。

調査は他に外国人と日本語に関する意識について多くを割いており、こちらも興味深い結果となっています。

この点も後日触れたいと思います。

そして恒例の言葉遣いに関する調査を行われています。

いつもの「敬語」に関する正しい表現の仕方、慣用表現の正しい理解もあります。

最近よく耳にする「○○活」や「○○ハラ」について書かれています。

こちらも面白いので後日書きます。

毎年『国語に関する世論調査』は楽しみにしているのですが、毎回興味深い発見があります。

言葉は時代と共に変わるもの。

社会や人々の考え方が言葉の変貌に影響するし、変貌した言葉が人々の思考や社会風潮を大きく変えます。

言葉は身近で重要な割に、気楽に使える便利な道具です。

道具である以上、それらをどのように使うかで人々の暮らしを良くも悪くもできます。

手軽だからと言って安易に使うのではなく、時には言葉の本質を考えながら、現在の言葉のあり方について考えるのも大事ではないかと感じます。

2020.10.03

模試を受けよう!合否判定だけでなく自分の実力を伸ばす大きな力になります。個別指導塾葛西TKKアカデミーならどこよりも安く『vもぎ』が受けられます。

二学期になり志望校を徐々に絞っていく時期でもあります。

葛西TKKアカデミーでは志望校決定に『vもぎ』をお勧めします。

『Vもぎ』は関東最大規模の模試なので、そのデータ量の多さから、より正確な情報が得られます。

今年はコロナウイルスの流行もあり、いつものように大規模会場の実施ができなくなっています。

基本的に当塾で受けることになります。

なかなか本番のようにはいきませんが、模試を受けること自体大変有意義で、できるだけたくさん受けてほしいと思います。

コロナ禍で今年の受験生は非常に厳しい状況となっていますが、それはみんな同じ、一緒に頑張っていきましょう。

応援します。

模試を受ける第一の意義は自分の実力を知り、志望校選択の確かな資料にすることです。

信頼できる偏差値や志望校判定は、高校受験で合格するための強力な武器となります。

確実な情報は合格のためには不可欠なのです。

また、模試の問題は厳選された良問ばかりで、しかも毎年の入試分析に基づくものなので、実際の入試問題に似た形式で出されます。

入試問題のパターンを知っていれば、本番で驚き慌てることもないでしょう。

しかも、模試でできない問題があれば、そこを重点的に勉強すればいいことも分かります。

言い換えれば、模試で間違えても、それをきっかけに勉強すれば、効率よく実力を伸ばすことができるのです。

更に、模試をたくさん受けることは、試験会場の雰囲気に慣れることにもなります。

いきなり本番では緊張し実力が十分に発揮できません。

平常心で受験するためにも、できれば模試はたくさん受けてほしいです。

現実に模試をたくさん受けた生徒は、やはり点数もよく入試での合格率も高くなっています。

だから可能な限りたくさん受けることをお勧めします。

葛西TKKアカデミーは『Vもぎ』と提携していますので、こちらで受験申込ができます。

お問合せ、申込は葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。

今後の日程は以下のようになっております。

[[strong;都立もぎ]

10月18日、11月1日、22日、29日、12月6日・13日・20日、1月10日・17日

都立自校作成対策

10月18日、11月22日、12月13日、1月10日

私立もぎ

11月1日、12月6日

早目の申し込みをお勧めします。

2020.10.03

今度の日曜日、葛西TKKアカデミーで工作教室を開きます!作るのはみんなに人気の『パタパタ飛行機』参加希望の方はご連絡ください。

葛西TKKアカデミーでは、今度の日曜日の工作教室を開きます。

工作するのは『パタパタ飛行機』です。

これまでもイベントで何度か作りましたが、とても人気で、みんな飛ばして大喜びです。

ゴム動力を使って羽ばたく姿はまさに鳥そのもの。

今回は私がついて丁寧に指導しますので、小さいお子様でも大丈夫です。

お好みで模様をつけるもよし。

飾りをつけるもよし。

30分から1時間ほどで出来上がります。

出来上がったら近くの公園で飛ばしてみましょう。

ビックリするくらい飛びますよ。

みんなが一生懸命作った飛行機がパタパタと飛んでいる姿を見るのは感無量!

自分の手で作ったので愛着がわきます。

葛西TKKアカデミーの工作教室で楽しい思い出を作りましょう。

工作教室

開催日時:10月4日(日) 2時30分

場所:葛西TKKアカデミー

江戸川区東葛西5-12-15 ビジネスゲート葛西2F-B

電話番号:03-5878-0027

e-mail: tkkac2016@gmail.com

参加費:500円(材料費)

参加人数に限りがあります。

お早目のご連絡を。

皆様のお越しお待ちしています。

2020.10.03

うかつでした。昨日は十五夜、お月見です。ご覧になりましたか。日本の伝統行事を理解することも大事な勉強です。実は受験でも一般常識として出てくるんですよ。

昨日、10月1日は十五夜で中秋の名月。

ご覧になりましたか。

私はうかつにも忘れており、夜になり気づき、外を見上げて大きな丸いお月様を堪能しました。

ということは、今日は十六夜ですね。

昨日、見逃した方はせめて今日の月ぐらいは見てくださいね。

まだ、見た目には真ん丸で美しいですよ。

そもそもお月見とは何なのでしょうか。

十五夜とも呼ばれ、旧暦の8月15日辺りに出るの夜に満月を味わうことです。

中秋の名月と言い、日本人はその見事な月を眺めながら歌を詠んだりしました。

因みに、日本人は月の黒っぽいところ(海と呼ばれていますが、実際に水はありません。)を見て、ウサギが餅つきをしている姿を想像しました。

南アフリカではロバやワニに見えるそうです。

アラビアでは吠えるライオン、ヨーロッパでは紙の長い女の人やカニなど国や地域によって、その見え方が変わっていきます。

これは違うものを見ているというより、見えているものを何と結びつけているかという文化的な違いによるものです。

(例えば虹の色は日本では7色と言いますが、他の国では違う数になっています。)

月を見ながらこんな話をしてみるのも楽しいと思います。

ウサギが当たり前と思っていたら、それは日本だけで他にもいろいろな考え方があるんだなんて気づくときっと面白いでしょう。

ところで、お月見を始めとする年中行事は、実は受験でよく出る話題です。

特に中学受験では、社会や国語などで出てきます。

各行事の日にちや由来、何をするのかなど問われますが、学校などであえて授業中に学ぶことはないと思います。

つまり、勉強というより、一般常識として聞かれるのです。

しかも、意外と年中行事に関する問題は多いです。

だから、知ることは必要です。

あえて勉強として学ぶよりは、実際に年中行事として家庭で実践された方が、子供も実体験として理解し、いい思い出にもなるので、家族みんなで楽しみながら、由来などを話し合うといいでしょう。

日本の伝統文化を学ぶことにもなり、日本的な考え方が分かってくると思います。

最近はクリスマスやバレンタインデー、それからハロウィーンなど西洋の年中行事も浸透してきているようで、こちらも子供たちに体験されるのがいいと思います。

現在行われている教育改革では、「考える力」を重視します。

年中行事を通して日本人の心を考える問題も当然想定されます。

年中行事に限らず、経験を通した学びは知識ではなく知恵として蓄積されるので、「考える力」を育てるには非常に大事になります。

皆さんも家族で年中行事を楽しみながら、子供の「考える力」を養いましょう。