塾長ブログ

2019.04.04

定期テストで高得点を取るにはどうすればいいのでしょうか。キーワードは「自己肯定感」。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーでは、授業を行うだけでなく勉強方法も考えます。

テストで良い点数を取るにはどうすればいいのでしょうか。

定期テストでは出題範囲も決まっていますし、限られているのでテストに向けた準備は比較的しやすいと思われます。

要はやればある程度の点数は取れるのです。

しかし、実際にはやり方が分からず、なかなか勉強に手がつかない、成績がやっても成績が伴わないことが多いです。

やっても効果がない

これまでの定期テストで一応勉強はしているのに結果が伴わない状況が続くと、「やっても意味がない。」と考え勉強をやろうとしなくなることがあります。

結果が出るまでには時間がかかり、ある程度の忍耐力が必要なのですが、何事もすぐに結果を求められる時代においては待つことができず早急に結論付けようとする傾向があります。

だから、途中の段階で「勉強をやっても変わらない。」「自分はできない。」と結論付けてしまいます。

できない子供は基本的に勉強から逃げたい心理がはたらくので、これらの結論は自分の心理を正当化する口実になり、やらないことを正当化してしまいます。

この自己否定が問題の一つです。

苦痛ではありますから、子供の心理も理解できなくはないのですが、だからといてこのままでもいいという訳にはいきません。

大体小学校一年生の時は勉強を楽しくやっていたのに、学年が上がるにつれ勉強が分かりにくくとっつきにくいもの、つまらないもの、そしてやりたくないものになっていきます。

そんな時に、周りからただ「なんでできないの。」「勉強しなさい。」と言われ続けると、「自分はダメな子なんだ。」、「存在理由がないんだ。」と自己肯定感を下げ、あきらめてしまいます。

実際に自己肯定感と成績の関係はデータがあり、自己肯定感が学力と大きく関係があることが多くの研究で示されています。

自己肯定感を下げないためには

自己肯定感が大切なのはわかりましたが、それを下げないようにするにはどうすればいいのでしょうか。

この点に関して最近はコーチングという言葉がよく使われます。

もともとコーチングとはスポーツ選手が良い結果を出すように考えられたもので、具体的な指導法というよりは指導時の心理、モチベーションを上げるためのものです。

ここでは何よりもコミュニケーションが重視され、一方的な強制というよりは相互の話し合いによる合意、または導くことによりより適した心理状態にもっていくものです。

コミュニケーションを通じ信頼を高め、拒絶を避けるのです。

「できない」ということを叱るのではなく、問題解決にはどうすればいいか質問し、一緒に考えていきます。

子供たちはこちらが指図しなくても、何をしなければならないか大体知っています。

子供たちの答えを文字や図にして、目に見える形で現状を表します。

それを見ながら、具体手に何をするのか子供たちに考えさせ、決めさせます。

こちらは提案をすることはあっても、強制はしません。

あくまでも最終決定は本人にさせます。

漠然と「頑張る。」というっても何をしていいかわかりません。

いつ何をどうするかが分かれば勉強も取り組みやすくなります。

叱られてばかりで具体的に何をしていいか分からない状態は自己肯定感を著しく下げます。

子供は委縮し、勉強が大きなストレスとなってしまいます。

勉強が嫌いになってしまうと、それを直すのは大変な労力が必要となります。

出来ればそうなる前に手を打つべきです。

コーチングをしながら何をするか決めさせると、自分が決めたことだからある程度責任をもってやるようになります。

そうして、全体ではさほど変わらなくても、少しでもできるような点があったら、そこをほめてあげましょう。

(そのためには子供をよく観察する必要があります。)

「すごいね。どうやってできるようになったの。」というように、また質問してください。

そうすると自分の何が良かったのか確認できます。

これがよりよく勉強するためのヒントを子供たちに与え、子供たちは自分たちで考え、さらに自分の勉強法を洗練していきます。

当然できれば気分もいいので、自発的にどんどんやるようになります。

うまくいったことは繰り返し、うまくいかないときはどうしたらいいか考えさえ次の実践で取り入れていきます。

質問と自己肯定感を高めることによって、より良い状態に子供たちを誘導していくのです。

これは単に叱るより効果があります。

一度お子様の状況を見直し、ぜひ自己肯定感を高めてあげましょう。

そうするときっと方向に変化が現れると思います。

2019.03.29

「まず『できる』と言う。方法はそれから考える。」円谷英二。子どもと接するとき非常に考えさせられる言葉です。

「まず『できる』と言う。方法はそれから考える。」

これはウルトラマンやゴジラなどを生み、特撮の神様とも呼ばれた円谷英二の言葉です。

また、「ないものは作ればいい。」と言うのも彼の言葉で、両方とも子供たちと接するときに非常に考えさせられる言葉です。

無理だと思われるわずかな製作期間でも彼は持てる技術と知恵を総動員して映画『ゴジラ』を完成させましたし、撮影に必要なクレーンやミニチュア撮影、ブルーバック撮影も彼のアイデアが元になって生み出された技術です。

現在では当たり前で不可欠なこれらの撮影法も当時はかなった。

しかし、彼の言葉が示すように実行したからこそ今あるものばかりです。

楽観的で無計画のようにも思えますが、でも先の心配ばかりして一歩が踏み出せないのであれば、いつまで経ってもゴールにはたどり着きません。

実際にやってみれば「大したことなかった。」なんてことはよくあるのですが。

人生経験の少ない子供たちには物事がどれほど困難か、人間の可能性がどれほどのものなのか正確に推し量ることは難しいです。

大人が言ってもなかなか確信が持てず、尻込みをしてしまい、せっかくできるのに、可能性があるのにやらないということがよくあります。

特に最近の子供は慎重というか、臆病な所を強く感じます。

子供らしく若者らしく、失敗を恐れず無鉄砲に立ち向かってほしいのですが。

自己肯定感が低く自分に自信を持てない生徒が多いように思われます。

または、チャレンジするのが面倒くさく、その言い訳として自分を卑下しているのでしょうか。

とにかく失敗したくないという気持ちが強く、これは自己へのプライドの高さ(保身)と相関するものとも考えられます。

勉強に限らずですが、結局行動に出られないのです。

子供の時代はある程度の失敗なら許される貴重な時間です。

これは若者の特権、未熟だからこそできること。

この時間にいっぱい失敗してほしいと思います。

教育に関わる私としては、「失敗は成功の基」、学びのチャンスだからです。

失敗からたくさんのことが学べます。

より人間として高みに至ることができます。

「100点なんてつまらない。100点取れるテストはやらない方がいい。何も新しく得るものがないから。」

テストの結果なんて悪くてもいい、そこから学んで大きく成長できれば。

テストや問題を解くのは学びの終着点ではなく出発点なのです。

一番いけないのはやりっぱなしで何もしないこと。

しかし、実際には結果だけ見て、「良かった」「悪かった」で終わることが多いです。

これは大人も同じで、結果だけで子供を判断し結論付け、そこにある成長の可能性に目を向けないのです。

だから失敗を非常に恐れ、失敗するくらいならやらない方がいいと考えるのです。

問題が分からないとき「分かりません」と言わず(恐らく失敗を認めたくないプライドと周りからの批判の目を怖がって)「言いたくないです」と言った生徒がいました。

この行動が子供たちの置かれている心理状況を如実に表していると思います。

失敗(間違い)は罪ではない。

子供のうちにいっぱい失敗(間違い)をし、学びましょう。

また、子供の失敗を許せる寛大な社会環境も大切です。

そのためには大人もゆとりがないといけません。

自分を小さくしないで、不安に打ち勝てる勇気と苦しさに耐えられる力を身に付けてほしいと思います。

最近の教育界でも「自己肯定感」と言うのはキーワードになっています。

そうなれる教育を葛西TKKアカデミーは目指します。

ご家庭でもこの点に気をつけて子育てをしてみてはいかがでしょうか。

2019.03.27

2020年度から学校教育が大きく変わります。「知識重視」から「考える力重視」へとは。

2020年度から学校教育が大きく変わるのをご存知ですか。

文科省によるとこれまでの「知識重視」の学校教育を見直し「考える力重視」の教育にシフトするとのことです。

AIや情報技術の発達しこれまで以上に変化の激しい社会になる。

そしてこれまでにない問題に直面することが多くなる時代において、知識や情報は簡単に手に入り、むしろそれらを使い解決法が未知の問題に取り組めるようにならなければならない。

そのために学校教育も変わらなければならない、ということです。

高校と大学の連動が高くなり、その具体的なものとして大学入試改革があります。

これまでのように「知っているか」を問うのではなく「知っているものをいかに使うか」を問うものに入試も変わっていきます。

それに伴いマークシート方式であった「大学センター試験」が廃止され「大学入学共通テスト」に代わります。

この変更に伴い、当然高校の教育内容も変化します。

科目も変更、統合が行われ、課題をやってみんなの前で発表する機会も増えるようです。

そしてこの流れは中学校、小学校の教育にも影響を与え、すべての学校で大幅な変更が行われます。

詳しくは別の機会でお話しますが、これまで皆さんがイメージしている学校教育とはかなり違ったものになるはずです。

すでにこの変化を見越して、授業内容を大きく変化させている学校もあります。

これほど大きな改革なので実際どの程度実践できるかわかりません。

生徒というより教師など現場の大人が対応に追われ、しばらくは学校教育が混乱するものと思われます。

ある調査によると意外なことに、この教育改革を「知らない」と答えた保護者が約86%だそうで、まだまだ浸透していないことが分かります。

よって、葛西TKKアカデミーでは今後も何回かに分けて、この改革についてお話するつもりです。

新しい「大学入学共通テスト」では知識を問うことより、持っている情報を組み合わせて答えたり、説明する力を問うことに重点を置いています。

「思考力・判断力・表現力」がものをいうようになり、これは長い時間をかけて日常生活の中ではぐくまなければならないものなので、直前に詰め込むようなその場しのぎの勉強では対応できなくなります。

そしてこの「考える力」を育てるために、先生の言うことをただ一方的に教わる受け身の学習ではなく、生徒が自分から進んで学ぼうという姿勢を持たなくてはならなくなります。

普段からあらゆることに興味関心を持ち、積極的に調べ、時には他者との対話を通じ、自分の考えを深め広げることが要求されます。

以上の点を聞いただけでも、「本当に可能なのか」と疑問を持ったり、自分たちの教育とあまりにも違うので不安に思う保護者の方も多いと思います。

実際うまくいくかどうかは別として、文科省が明言している以上改革は行われます。

我々ができることは、この変化を理解ししっかり対応することです。

実際学校でも混乱し、どの程度本気で改革に対応するかは現場によってもかなり違うようです。

きちんと対応しているところもあれば、表面だけで実質変わらない現場もあるようです。

長い間「知識重視」の教育を受け、そして行ってきた教師には、頭では分かっていたとしても新しい教育が現実として行えない人も多いようです。

従って、学校の対応で生徒の成果、特に大学受験での有利不利が生じる可能性が十分考えられます。

不幸にも対応が十分でない学校になってしまった生徒は自分で補うしかありません。

そうすると経済的格差で教育格差も生まれることが考えられます。

ますます教育機会の平等が脅かされ、社会格差も広がることが予想されます。

葛西TKKアカデミーでは、学びたいという意思を持つ子供たちには十分な学びの機会を与えたいと考えています。

全力でサポートし、勉強の手助けをしたいと思います。

ただし、文科省の要求を満たす成果を出すには時間がかかり根気強く努力しなければなりません。

だから少しでも不安があれば早めに手を打つことが必要です。

まずは気軽にご相談ください。

そして何をすべきか、何ができるか考えましょう。

変化の時期には混乱が伴います。

そういう時期に学ばなければならない生徒たちは大変だと思います。

彼らの負担を減らし学びを楽しんでもらえるように、葛西TKKアカデミーは力を尽くします。

2019.03.22

イベント紹介『お笑い算数教室~算数の歴史編~』算数を面白おかしく、そして目からうろこのお話がたくさん聞けます。算数が苦手な人には特におすすめ。算数がちょっと好きになるかも。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーでは、子供たちの好奇心を刺激し、勉強が楽しく、そして興味をもってもらえるように努力します。

今度の日曜日、3/24に面白い算数のイベントがあるのでご紹介いたします。

『お笑い算数教室~算数の歴史編~』

日時:3/24(日)10:15~11:15

場所:目黒区中目黒住区センター 第6会議室

主催:日本お笑い数学協会

チケット:子供(保護者1名含む)3000円

保護者1名追加 500円

『お笑い算数教室~算数の歴史編~』へのリンクはこちら

小学生対象ですが、多少年齢が上下しても楽しめるイベントとなっています。

お笑いを織り交ぜながら、算数や数学について驚きや興味関心を持たせてくれる内容となっています。

今まで苦手意識が強かった人も、算数や数学への見方が少し変わるのではないでしょうか。

驚きや新発見、そして感動は子供たちの学習意欲を高め、自主的かつ積極的な学習が期待できると同時に、その気持ちを共有したいと友達や周囲の大人に説明することで反復学習になり、よりしっかりとした内容の定着につながります。

今回は「算数の歴史」ということで、数学の歴史や和算を通じて、算数に役立つ知識や雑学が学べます。

クイズやランキング、そしてお笑いが満載で、子供だけでなく大人も楽しめるイベントとなっています。

親子での話題の共有にも役立ちます。

講師はよしもと芸人であり、高校数学教師でもあるタカタ先生と、数学のお兄さんとして知られる横山先生です。

どちらも算数や数学を楽しく教えるプロなので安心です。

この週末はちょっと変わった、でも勉強の役に立つこちらのイベントに参加しませんか。

2019.03.19

春休みになります。長期休みはまとめて本を読むのに最適!読書をすれば語彙力と読解力も上がり、今変わりつつある学校教育で求められている能力が向上します。

もうすぐ春休みです。

せっかくまとまって時間があるので、読書をしてはいかがでしょうか。

読書の習慣が身についている子供は新しい学校教育、新しい社会において有利になります。

読書をすると語彙力と読解力などが上がります。

これらは「考える力」を育てることを目標としている現在の教育改革に重要な力です。

学校でよりよい成績を取るためだけでなく、これからの新しい社会において生き延びるためにも、ぜひ本を読みましょう。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは学校の長期休みの機会を利用して読書をお勧めします。

20年ほど前、子供たちの読書離れが非常に深刻だといわれ、学校でもそれを改善すべく様々な対策が取られてきました。

「朝の読書活動」という時間を設けてみんなで読書したり、「学校司書」や「司書教諭」を置いて子供たちの読書活動をサポートしたりしました。

また、学校の授業自体でも自分たちで課題に取り組み、そこで「調べ学習」をさせたりと、意図的に読書活動を増やす努力がなされてきました。

「全国学校図書館協議会」によると一か月に読む本の数は、小学生で平均9.8冊、中学生で平均4.3冊、高校生で平均1.3冊と歳が上がるごとに減ってきています。

また、一冊も読まない生徒は、小学生で8.1%、中学生で15.3%、高校生で55.8%となり、特に高校生で本を全く読まない人が大幅に増えています。

その原因までは明確に提示されていませんでしたが、SNSなどの現代特有の環境が関係あるのではないかと推測します。

ところで、この調査ではある条件が整えば子供たちは本を読んでみたいと思うことも分かりました。

全ての学年を通して「暇な時間ができたとき」に約6割の生徒が本を読んでみたいと考えるようです。

これは「何かを知りたいとき」や「楽しみたいとき」などほかの理由が1、2割なのに比べて大きく吐出しています。

つまり、必要性よりも時間的ゆとりの方が読書の動機付けになりやすいようです。

さらに、周囲の人の働き掛けも読書には大きく影響しているようです。

家の人からよく本を紹介されると読書量も飛躍的に増えるようです。

先生から紹介された本を読んでみたいと思う生徒も大変多いという結果が出ました。

逆に全く紹介されない生徒は読書する割合も減っていました。

以上のことから、時間的にゆとりのある長期休みは読書、またはそのきっかけに非常によい時期と分かります。

さらに大人からの働き掛けが大きく影響することから、ぜひ皆さんもお子様に本を紹介してはいかがでしょうか。

はじめは短編小説など取り掛かりやすく楽しめるものがいいでしょう。

以前ご紹介した、「河出書房新社」の『五分シリーズ』などはお勧めです。

子供たちにいろいろな本に巡り合うきっかけを与えるのも重要で、本を多く読めば語彙力も増えますし、正しく情報を読み取る読解力も上がります。

読み取った内容を想像したり理解することは、論理的思考にもつながり、これはインプットだけでなくアウトプットの場にも必要不可欠です。

特にこれから変わる学校教育において、これらの力は成績を大きく左右するものです。

この春休みを上手に使って、子供たちに読書の習慣を身に付けてほしいと思います。

2019.03.17

「ブラック校則」という言葉をご存知ですか。本日は校則について考えたいと思います。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは子供たちのことを考え、彼らの力になります。

校則は学校生活を送る生徒たちに規範を与えると共に、集団生活をより円滑にするはたらきがあります。

これは社会でも同様で、ここから社会生活に向けた訓練にもなります。

しかし、全てのルールは合理的で理にかなったものとは限りません。

中にはそうでないものもあります。

一般的にそのような決まりがある場合は、何らかの方法で議論変更できる仕組みが備わっているのが民主主義社会です。

しかし、生徒という成長段階にあり未熟な存在とされる者たちが集まる学校では、個人の自主性と責任の尊重が十分でなく、どうしても大人による管理が優先し、子供たちに押し付ける場面が多くなります。

適切であればいいのですが、どうしても度が過ぎる、意味がないのではないか、納得がいかないものが多く見受けられます。

そのような状況から「ブラック校則」が最近注目されています。

「ブラック校則」とは合理性もなければ必要性もない理不尽な校則で、生徒に対し「それがルールだから」と論理的な説明もできないものが多いそうです。

「ブラック校則」が注目されるようになったのは、大阪の女子高生の髪が生まれつき茶色いのを黒く染めるように強要したという事件がきっかけです。

状況や前後の文脈は考慮せず、ただ決まりだからと言って校則に合わないものはひとくくりに違反者としてしまう。

これが人権侵害、人格侵害に当たるのではないかと、「ブラック校則」をなくそうという運動が活発になりました。

確かに組織や社会において、他者の迷惑にならないように、お互いの尊厳を守るようにある程度の決まりは必要です。

でも、それがただ単に管理しやすいからと言う理由で存在するのであれば、その決まりは根本的に間違っているでしょう。

校則を「水戸黄門の紋所」のように使い、あらゆる種類の管理における免罪符にしては問題です。

誰もが存在意義と必要性を認識できるものでないといけません。

問いてみましょう、「本当に妥当ですか。」と。

いろいろ議論はありますが、私が一番懸念するのは、「ブラック校則」が意図しようとしまいと生徒たちに送っているメッセージです。

思春期の生徒は様々なことに悩み苦しみます。

自分が孤独に感じどうしていいか分からないこともよくあります。

そんな時、信頼できる大人がいればどれほど心強いことでしょう。

しかし、「ブラック校則」は彼らには理不尽な支配権力の象徴となってしまう。

理屈も通らない決まりで自分たちを縛り付ける。

ルールを押し付け、自分たち一人ひとりを考えてくれない。

当然不信感が生まれ、対立か無力感に失望する。

これでは生徒たちは救われません。

民主主義の素晴らしい点は、どんな人も等しく尊重され話し合いに参加しできることです。

いくら集団指導だからと言って、個々の尊厳を汚していいとは思いません。

確かに校則としてしまえば有無も言わさず従わせられるので楽でしょう。

でも、人を育てる教育とは楽をするものではなく、生徒も大人も苦労しながら成長するものではないでしょうか。

だからこそ聖職とも呼ばれるのです。

私も非力ではありますが、教育に関わるものとして、生徒に信頼され苦楽を共有しながら、彼らの成長の糧になりたいと考えています。

2019.03.15

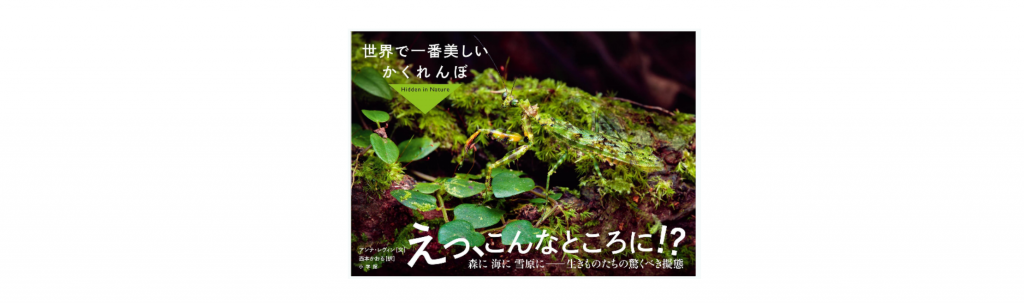

書籍紹介『世界で一番美しいかくれんぼ』どうしてそうなったの?自然の創造と美しさにびっくり。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは子供たちの好奇心をくすぐる本をお勧めします。

『ざんねんな生き物事典』(高橋書店)や『わけあって絶滅しました』(ダイヤモンド社)など、最近動物本がヒットしているのをご存知ですか。

動物たちの生態や不思議、謎をユーモアを踏まえて紹介する本が子供たちに受けています。

大人が読んでも、「へー、なるほど。そうだったのか。」と今まで知らなかったことの発見があります。

そんな訳で、本屋の店頭には動物本の専門コーナーができている具合です。

本日ご紹介したいのは『世界で一番美しいかくれんぼ』(小学館)です。

生き物たちは自分の身を守るため、または相手の不意を突いて攻撃するために、周囲の環境に溶け込む擬態という習性をもつものが非常に多いです。

長い進化の過程で獲得したものですが、まるで自然の意思が働いたかのように、見事に擬態しています。

人間が意識的に造形するのも難しいのに、自然選択というあたかも偶然の産物ともいえる方法でこのような姿になれるのか、本当に不思議です。

この本はその見事なかくれんぼを美しい写真を通して伝えてくれます。

昆虫から動物、極寒の雪原から海底まで、様々な写真が満載です。

その多様性に驚くとともに、動物たちの美しさに感動することでしょう。

生きるという目的のために獲得したものでしょうが、それはあまりにも美しく、もはやアートと言っていいでしょう。

自然に関心のある人だけでなく、そうでない人もきっと楽しめます。

お子様と一緒に、かくれんぼをしている生き物を探してみてください。

面白い反応が見られると思います。

葛西TKKアカデミーでは子供たちの感動体験を大切にします。

知る喜びと感動を通じて、心深く学びを残せればと考えています。

この本を通じて新しい発見を経験し、楽しく積極的に学びに取り組んでくれることを願います。

2019.03.14

春の特別キャンペーン!今入塾で授業料永久半額!個別指導塾なのに授業料が一万円以下も!葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは皆様に利用しやすい塾です。

個別指導塾葛西TKKアカデミーは新年度も皆様のお役に立てるように頑張ります。

そこで春の特別キャンペーン。

今、入塾で授業料が何と授業料が永久に半額になります。

つまり、授業料が個別指導でありながら一万円を切るのです。

地域最安値のお値段です。

これは葛西TKKアカデミーが小規模個別指導塾だからできることです。

もちろん無料体験あり。

小規模だからこそ生徒に対し親密できめの細かい指導ができます。

他ではできません。

是非、お見逃しなく

まずはご連絡を。

そして体験してみてください。

もし気に入って入塾すれば、ずっと授業料半額です。

もちろん紹介割引もありますので、両方を利用すると更に割引!

こんなチャンスめったにありません。

赤字覚悟!

まずは認知してもらいたいのです。

そして一人でも多くの生徒たちの力になりたいのです。

以前、まいぷれでも触れましたが、子供が勉強にぶつかったとき、すぐに手を打つことが大事です。

3年生になるまで待たないでください。

早めの対応が今後の勉強を大きく左右します。

まずは無料体験だけでも結構です。

お早めに!!!

2019.03.01

今度は高校の学年末テストがあります。テストで良い成績を出せるように、全ての生徒に塾を無料開放しテスト対策を行います。

先日、中学での学年末テストがありましたが、今度は高校の学年末テストがあります。

中学のときと同様に、葛西TKKアカデミーではテスト対策と称して全ての高校生のために塾を開放しています。

葛西TKKアカデミーに在籍していなくても構いません。

気軽に来て、勉強してください。

家では色々な事情で勉強しづらいと思いますが、ここなら大丈夫。

いらした全ての高校生の勉強のお手伝いを行います。

何でも遠慮なく質問してください。

しかも無料!!!

「学校で習ったけどよく分からなかった。」

「休んで抜けてしまった。」

「分かっているつもりだけど、確認したい。」

「学校の課題をする場所がほしい。」

「だいたい分かったから、もっと練習問題を解きたい。」

など思っている人は是非訪ねてください。

皆さま大歓迎です。

葛西TKKアカデミーを利用して、

テストでいい成績を残しましょう。

2019.02.28

春期講習生徒募集中、新規生徒は何と無料!他にもお得な割引がいっぱい!葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは春休みを利用して、皆様の勉強のお手伝いをします。

定期テストが終わるとすぐに春休みです。

「一年間お疲れ様でした。」と思っているとすぐに新年度が始まります。

年度替わりで学校の課題も少ないかもしれませんが、気を抜くと何もしないまます新年度になってしまいます。

特に新一年生となる人たちは、今のうちに先取りの勉強をして、余裕を持って新年度を迎えると、学校生活がかなり楽になります。

つまり、春休みを有効に活用するかどうかで、新学年が大きく変わるのです。

そこで、葛西TKKアカデミーはこの休みを利用して、春期講習を行います。

小学生から高校生まで対応いたします。

課題を終わらせるのに活用してもいいです。

今まで学校で分からなかったところの確認もできます。

新学期に向けて予習をするのもいいでしょう。

更に、自習はし放題で、授業ではないときも来て勉強ができます。

もちろん分からないところは遠慮なく先生に質問してください。

先生が親切丁寧に教えてくれます。

家ではなかなか勉強しづらいと思いますので、葛西TKKアカデミーを第二の勉強部屋として使ってください。

しかも、疲れたら休憩エリアでお菓子とお茶を自由にいただけます。

学校の授業が進まない春休みは、じっくり勉強するには本当にいい機会です。

もちろん遊んでも結構ですが、勉強もしっかりやっていると今後がすごく楽になります。

春休みというチャンスを有効に活用してください。

80分授業5回を1セットとして、

一人の先生に対し最大2名までの生徒を指導します。

〈ここでキャンペーン情報!〉

お問い合わせの際に「まいぷれ江戸川区を見た。」とおっしゃってください。

もれなく次の得点がついてきます。

今だけお得、五大特典

・1セット(授業5回分)が無料で体験できます。

・更に入塾してご兄弟、友人を紹介していただければ、1人に付き2000円、2人で5000円、3人で8000円、授業料を割引!

・今、入塾すれば授業料30%OFFのキャンペーン中。

・入会費15000円が無料!

・自習し放題!

つまり、無料で春期講習が受けられ、更にキャンペーンと紹介割引を利用すれば、何と個別指導でありながら授業料が一万円以下になることも可能!

是非、お見逃しなく。