塾長ブログ

2018.07.27

夏休みイベント紹介『デザインあ展 in Tokyo』

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは頭だけではなく、生徒たちの五感を使った学びを推奨します。

夏休みにはそのような体験のできるイベントが盛りだくさん。

本日はその中から『デザインあ展 in Tokyo』をご紹介します。

NHKのEテレで放送されている『デザインあ』という番組をご存知でしょうか。

身近なのもをデザインという視点で捉え直し、様々な映像手法を駆使して表現する番組です。

映像テクニックやいろいろなデザインを学べるだけでなく、単純に出来上がった映像作品を楽しむという点でも面白いです。

そこには製作者のひらめきと創意工夫があり、感嘆と感動を呼ぶものがたくさんあります。

更にデザインは現在の作品にとどまらず伝統的な家紋などにもおよび、人間の積み重ねてきた英知を触れることができます。

この『デザインあ展 in Tokyo』はこの番組の企画展です。

日本科学未来館で行われており、番組『デザインあ』の世界を体感できるようになっています。

展示は「観察のへや」「体感のへや」「概念のへや」に分かれています。

「観察のへや」では身のまわりにあるモノ・コトから、「お弁当」「マーク」「容器」「からだ」「なまえ」の5つのテーマを取りあげ、それぞれのテーマがデザインによってどのようにわたしたちとつながっているのか、「みる」「考える」「つくる」というステップで展示しています。

「体感のへや」では番組オリジナルソングや音楽とぴったりシンクロする映像が、展示室の四方の壁面いっぱいに映し出されます。

ダイナミックに360°を取り囲む映像と音の中に飛び込んで、からだ全体でデザインを感じ取れます。

「概念のへや」は「空間」「時間」「しくみ」の、3つのテーマで構成されています。

場、時のながれ、人のうごきを、デザインを通してどのように感じているのか。

体験型作品や、デザインあ展ならではの展示が準備されています。

更に「体験コーナー」もあり、個々では番組内の人気コーナーが体験できます。

自分でアート作品が作れます。

このように、単なる展示ではなく時には体感し、アートに参加できる企画となっています。

きっとワクワクドキドキの新発見があるでしょう。

びっくりの刺激から知的好奇心を育てましょう。

2018.07.24

「夏休み家でゴロゴロするならTKKに行きなさい!」葛西TKKアカデミーに集合!!夏休み中、皆様に教室を無料開放します。涼みながら勉強してください。

とうとう夏休みに入りました。

成績はどうでしたか。

良かった人も悪かった人も葛西TKKアカデミーの夏期講習で自分の力を伸ばしてはいかがでしょうか。

夏休み中はいつでも受け付けています。

しかも、新規の生徒の講習代は無料です。

夏期講習を受けて、葛西TKKアカデミーがどのようなものか実感してほしいと思います。

夏休みで学校がなくなるとどうしても生活が乱れてしまいます。

朝寝坊が習慣になったり、夜更かしをしたり。

これが定着してしまうと、二学期が始まったときにリズムが戻らず、ばあいによっては学校に行けなくなります。

そうならないためにも、葛西TKKアカデミーを活用してほしいと思います。

連絡いただければ、いつでも開けてお待ちします。

夏休み中も生活リズムを変えないで規則正しい生活を送らせるためにも、決まった時間に葛西TKKアカデミーに自習に来てはいかがでしょうか。

学力アップになりますし、面倒な学校の課題もさっさと片付きます。

まさに一石二鳥です。

先生もフレンドリーで勉強のしやすい環境が整っています。

昼間、家で子供がダラダラして困るというご家庭もあるでしょう。

暑くて外出する気にもならない。

強制されるわけでもないので、一日中ゴロゴロ過ごしてしまう。

そこで子供を外に出させるために、わざわざイベントや娯楽施設、買い物などに行かせるにもお金がかかります。

そんなときも葛西TKKアカデミーはお勧めです。

葛西駅そばで非常にアクセスしやすい立地条件にあります。

冷房も効いていますし、勉強に集中しやすい教室です。

分からないときは先生に質問もできます。

疲れたときは休憩スペースで一休み。

無料のお菓子やドリンクがあります。

どうしても来るのが面倒という場合はオンラインで勉強ができます。

葛西TKKアカデミーとオンラインでつなげば、家にいながら質問等もできます。

夏休みは長いようで短い。

自由で何でもできる反面、何にもしないのも自由となっています。

この長期の休みをいかに過ごすかで、その後の学校生活が大きく変わります。

葛西TKKアカデミーは全ての生徒の力になりたいと考えています。

気軽にお問合せください。

小規模個別指導塾だからこそできる、一人ひとりに合わせた学習を提供します。

まずは体験して知ってください。

大変な猛暑が続いていますが、皆様が健康で有意義な夏休みを過ごしていただけるようお祈り申し上げます。

2018.07.21

暑さに負けずに勉強するには。

葛西駅から徒歩3分、個別指導塾葛西TKKアカデミーは夏期講習など、夏に勉強できる仕組みがあります。

ただ今受講生受付中です。

新規性は何と無料です。

そんな葛西TKKアカデミーが暑さに負けず勉強をするポイントをお話します。

もうすでに夏日が出てきました。

夏です。

そんな暑い中で勉強することはとても大変です。

今日は暑さに負けず勉強する工夫を考えてみましょう。

夏バテや熱中症など、暑さによって身体機能が衰え体内の水分が不足すると、脳内の血流の循環が悪くなり、集中力が続かなくなり、勉強もはかどらなくなってしまいます。

夜も暑く寝付けない日々が続くと睡眠不足になり、更に勉強の効率が上がりません。

特に受験生は勉強のストレスなどで十分に休息が取れていないのに、加えて暑さによる体調の悪化は勉強をより困難にします。

暑さ対策の原則は温度を下げることです。

クーラーと扇風機を上手く組み合わせて、室温を25℃くらいに保てるといいでしょう。

それが難しい時は首の頸動脈に濡れタオルや保冷剤(熱さまシート)などを当てると、体温が下がります。

また、食事も気をつけたいところです。

だるいからと言って食事を取らないと、暑い気候に対処する体のエネルギーが不足し、余計に体調が悪くなってしまいます。

そして、冷たいものばかり食べるのもよくありません。

内臓を冷やし消化吸収機能がうまく働かず、十分な栄養が取れなくなってしまいます。

むしろ暖かいものを食べた方が発汗作用により、体温を下げるには効果的です。

真夏の太陽の下での運動は熱中症になる危険性がありますが、かと言って、室内でじっと机に向かって座るのもよくありません。

血液循環が滞り、十分な酸素が体内、特に脳に行き渡らなくなります。

ある程度勉強したら、室内でストレッチなど、軽い運動をすることをお勧めします。

最後に、早朝勉強法をご紹介します。

一日のうち最も熱くなる13時から16時は勉強を止めます。

昼食を取ったらお昼寝をして、リラックスする時間にします。

その分、暑さがそれほど厳しくない午前中や日の出前に勉強をするのです。

個人的に、この方法はお勧めです。

夜は夕食を終えて20時か21時くらいには寝ます。

そして、3時か4時くらいに起きて勉強するのです。

やはり早寝早起きの習慣は気持ちをシャキッとさせます。

騒音もなくシーンとしているので、勉強に集中しやすい。

そのまま昼まで勉強するのです。

意外と効率よく学べた経験があります。

食事の後、すぐ寝てしまうので消化も良く、食後の眠気と闘いながら勉強するということもなくなります。

睡眠時間も十分に取れ体の調子も非常に良かったです。

猛暑の勉強はとてもつらいです。

それでも勉強はしなければなりません。

いろいろ工夫して、この夏を乗り切れるよう応援しています。

2018.07.19

明日は終業式。そう、通知表の渡される日です。通知表とどのように接しますか。

一学期も気づけば明日で終わりです。

終業式です。

終業式が終われば夏休みに入ります。

夏休みの予定はいかがでしょうか。

特になければ葛西TKKアカデミーで勉強をするのもいいですよ。

何せ無料ですから。

話がそれてしまいましたが、学期の終わりに手渡されるものに通知表があります。

その学期の学校での活動の総括です。

成績が気になってドキドキします。

でも、結果を見て、よかった悪かったと一喜一憂して終わりではあまり意味がありません。

この通知表をどのように見て、子供たちと共有するかで、今後の学習が左右されます。

普段からなかなか勉強せず苛立っているところに、この通知表を証拠物件として取り上げ、ひたすら子供の勉強に対する怠慢を責めるだけでは、子供の勉強に対する姿勢、能力は向上しません。

反って勉強に対する拒絶を強めるだけです。

そんな子供は大抵自分が十分やらなかったことは分かっているのです。

自分でも内心反省しているところに、傷口に塩を塗られるように攻め立てられると、嫌になってやる気にもなりません。

通知表は子供を責めるための道具ではありません。

通知表は学習の記録であり、良い点悪い点を明確にし、今後の勉強の向上に役立つ資料なのです。

よって、もらった通知表をどのように生かすかが大事です。

的確に分析し上手にアドバイスすれば、子供のやる気を出させ成績を伸ばすことができます。

では、通知表をどのように扱えばいいのでしょうか。

もらった通知表を子供と一緒に見ながら、話し合ってください。

まずは良い点を褒めてあげましょう。

以前と比べて何が良くなったか、どんなことができているかを読み取りましょう。

そして、言葉で明確に子供に伝えてください。

どんなに些細なことでも構いません。

褒めることは、子供の努力を認め、本人を肯定することになります。

子供はうれしくなり更なる努力をするでしょうし、自己肯定感が高まれば自身にもつながります。

そして、褒めるのはどんなに小さなことでも構いません。

具体的であればより分かりやすく、効果も大きくなります。

「今までできなかった九九が完璧に言えるようになったね。」という感じで。

逆に、本人を否定するような言葉はやめましょう。

自分はそのつもりでなくても、本人がそのように捉える場合があります。

だから、否定的な言葉に対しては慎重になってください。

通知表は学校生活における本人の評価の一部であって、全ての能力や人格を評価するものではありません。

でも、通知表の結果だけで「ダメだね。」と言われると、自己否定につながり、心が傷つきもう勉強もしたくなっても仕方ありません。

先ほどと逆になりますが、これは通知表の意図するところ、教育の望むところではありません。

また、他者と比較するのもよくありません。

「○○ちゃんはできるのに。」とか「お兄ちゃんはできるのに、どうしてあなたはできないの。」などと言うのもいけません。

人間の成長は人それぞれで、必ずしもみんなと同じではありません。

できるのが遅れているからと言って、能力が無いわけではありません。

自分が最大限の努力をして出した結果を他者との比較で否定されるのも、本人の自己否定につながり、今後の学習に悪影響を及ぼします。

でも、褒めるだけではいけません。

やはり、本人の向上のためにも悪かったところもしっかり分析し、どうすればいいか対策を一緒に考えるべきです。

上手にアドバイスすれば、成績も伸びることでしょう。

その際は、親はカウンセラーに徹した方がいいです。

ああしろこうしろと指図するのは、子供に不快感を与えると同時に、親に言われたからと自分に責任を持たなくなります。

一緒に考え、本人がどうするかを決める。

これが大事です。

「どうしてこうなったと思う。」

「こうなったのはなぜかな。」

「もしこうだったら、どうなっていたと思う。」

などと質問しながら会話を促すのが役割です。

質問に答えるうちに本人も原因がだんだん明確になり、どんな解決法がいいかが分かってきます。

問答の中でもよい点が見つかれば、欠かさず褒めてください。

そして、無理のない目標や対策を自分で立てれば、誰にも強要されたわけではないので責任もってやるしかありません。

このようにして改善することができます。

通知表を有効に使うことで勉強の向上が図られます。

ただ結果を見るだけでなく、共有し努力と成果をほめ、改善すべきことを見つけ話し合い対策を立てる。

これが成績アップのためのいい機会です。

そして、新しく立てた目標に向かって夏休みを、今後の学習生活を有意義に過ごしてください。

2018.07.15

「九段中学」の授業見学に行ってきました。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは中学受験の指導も承っております。

2020年度から学校の制度が大きく変わり、勉強がより高度化し大学受験もより困難になると言われています。

そんな中、よりゆとりを持って勉強ができるようにと、今まで以上に中学受験をする生徒が増えています。

中高一貫校の利点は、高校受験がない分、余裕を持ってしかも早く授業を進められる点でしょう。

また、みんな中学受験で合格した生徒なので、レベルも同じくらいで高い生徒が集まります。

当然、中学受験をするくらいなので意識も高いと考えられます。

葛西をはじめとする東京都東部の中高一貫の公立校として人気があるのは、「都立両国高等学校附属中学」と「千代田区立九段中学校」です。

江戸川区だけでなく江東区など広い範囲の生徒が受験し、倍率も5倍以上の難関校です。

それでも、受験させたい家庭が多く、大学進学の実績などが評価されているようです。

今回は中学受験を目指す生徒がいるので、学校公開の機会を利用して九段中学に行ってみました。

地下鉄東西線九段下駅より徒歩5分程度のアクセスです。

校舎の印象は一般的な都会の学校でした。

都心なのでグラウンドを始め全体的にこじんまりした感じです。

一階のロビーを上がると二階から大小さまざまな教室があり、生徒たちが実際に授業を受けていました。

その様子を教室の内外から見ることができました。

個人的な感想ですが、授業自体は特記するようなものもなく普通だなと思いました。

ただ、先生によっては実際のレタスを使ったり、スクリーンに映像を出したり、クイズで英単語を考えさせたりと、工夫も見られました。

しかし、全体的には他校でもやっている形式の授業で、特に九段高校だから優れているというふうには思えませんでした。

先ほど話したように、受験を潜り抜けてきたので前向きに授業に臨む生徒も多く、周りに迷惑を掛け授業を妨害するような、俗に言う「不良」のような生徒は見受けられませんでした。

実はこの点は学校教育において重要です。

多くの問題を抱える学校は、授業内容以外のことで時間を取られると勉強の質と進度が落ち、十分な教育が提供できません。

従って、その点の問題がないということは、十分な教育が保証されているとみなしていいでしょう。

だから、生徒だけでなく保護者にとっても安心感があり、進学状況もよくなるのです。

ここにおいて価値があり、人気もあるのでしょう。

また、4年生、5年生(一般の高2、高3生)は校舎がかわり、他の生徒と話されるのでより受験に特化した教育ができるようです。

もちろん迷惑を掛ける生徒がいないからと言って、全員が勉強に熱心という意味ではありません。

私が実際に見学した時も寝ている生徒、早弁をしている生徒がいました。

先生の対応は特になく無視して授業を進めているようでしたが、これも一つの現実を垣間見ることになりました。

受験をしただけあって、他の一般校より自覚ある生徒は多いように思われます。

俗に言う「不良」と呼ばれるような生徒は見受けられず、授業は粛々と行われていました。

多少の工夫はあるものの、全体としてはよその学校の授業と内容はあまり変わらない印象でした。

ただ、そういう「普通」が現代では貴重なのかもしれません。

その意味では九段中学は保証されている気がします。

進学において学校見学や説明会は是非行ってください。

受験に有利になるだけでなく、自分が入学した時のビジョンをより明確にすることで、受験に対する意思を高めることができます。

逆に見ておかないと、後で後悔することになると思います。

まめに学校へ足を運んで、納得のいく学校選びをしてください。

2018.07.12

勉強しても成果が出ない。何が悪いのか見直してみましょう。

個別指導塾葛西TKKアカデミーでは生徒一人ひとりの状況を分析し、個々に合った勉強方法を提案します。

今回は、いくら頑張ってもなかなか成果が出ないという生徒によくあるパターンをご紹介します。

勉強はしているのになかなか結果が出ないのは勉強に対する姿勢、考え方が間違っているからなのかもしれません。

1.ノートにまとめただけで満足している

勉強としてノートにまとめる作業をするのはとてもいいことです。

まとめることで習ったことを整理し、自分なりに分かりやすくする。

しかし、綺麗にまとめるのに夢中になり、時間をかけて一生懸命作って満足して終わりになってしますといけません。

まとめる作業は、ただ教科書などを写すのではなく、写しながら学習内容を確認するための作業なのです。

まとめる時に「なるほどそうなのか。」「そう言えば先生はこう言っていたな。」など考えられるといいです。

分からないときは参照する。

まとめノートにないことがあったら、付箋などで新しい情報を追加する。

こうしてノートを充実させ、その生徒だけの参考書を作るのです。

まとめる作業が目的ではなく、まとめを通して勉強することが目的です。

2.問題をやっただけで満足する

よくあるのですが、問題をやって○×を付けて終わる人がいます。

実は問題やテストの目的は○×を付けることではありません。

これをきっかけに自分に何ができて、何ができないかを明らかにすることです。

だから、分からなかったところ、間違ったところはそのままにせず、必ず確認してください。

間違えるということは悪いことではありません。

むしろ学ぶチャンスなのです。

人間の記憶にはインパクトが大きく関わってきます。

「間違った。」「分からなかった。」という経験は、大きなインパクトです。

だから、インパクトのあるときに勉強すると頭に入りやすいのです。

結果重視の風潮がありますが、勉強では一つの結果は学習のきっかけになるです。

そのきっかけを作るために問題を解くのです。

そこで終了ではありません。

3.暗記を嫌がる

暗記は時間がかかる割に成果がなかなかでないように思えます。

しかも、一般的に暗記というと書「書く」や「唱える」という単純作業の繰り返しで、面白くなく苦痛でもあります。

確かに暗記がなければ勉強もいささか楽しいのかもしれませんが、それでも最低限覚えないといけないことは存在します。

いつまでも暗記を避けると、結局いつまで経ってもそこで勉強が進まなくなります。

数学や物理の公式など、考え方が分かれば暗記しないでも作り出すことができます。

ここで注意しないといけないのは、なんとなくではなく正確に理解することです。

そうでないと、自分で作りだしたものもあいまいで正しくないからです。

また、勉強の中では作り出すのが難しいこと、理屈よりむしろ覚えてしまった方が簡単なこともあります。

最低限覚えなければいけないことは腹をくくって覚えましょう。

そこで問題になるのが暗記の仕方です。

人によって様々ですが、人間の脳は意味づけがなされていないものを覚えるのは苦手です。

例えばランダムな数字の羅列はせいぜい一度に7桁くらいまでしか覚えられません。

だから、何か意味のあるものと関連付けて覚えるのがいいです。

歴史の年代の語呂合わせなどはいい例です。

暗記の工夫についてはまた、別の記事で議論したいと思います。

4.暗記さえすればいい

英語はどう勉強するのか聞くと、「単語を暗記すればいい。」

国語はどう勉強するのか聞くと、「漢字を覚えればいい。」

その他の教科も同じ、「理科は言葉を覚えればいい。」「社会は年号を覚えればいい。」「数学は公式を覚えればいい。」

これも間違った勉強の仕方です。

覚えるのも必要ですが、それだけでは結局問題は解けません。

なぜなら、どのように覚えたものを使うのか分からないからです。

実践演習が必要な訳はここにあります。

上記の発言は本当に勉強ができない生徒がよく言います。

理由は、暗記以外勉強法を知らないからです。

人間の脳は意味づけできないと、せいぜい5~6文字くらいの言葉しか覚えられません。

やみくもに紙に書いて覚えようとしますが、これは脳の負担が大きく、時間がかかる割に覚えられません。

そうやって暗記だけで時間が無くなり、練習する時間がないから問題が解けないのです。

むしろ、丸暗記するより実践を通して覚えた方が身につきやすいです。

それは経験という記憶を仲介して刺激を与えるからです。

5.完璧でないといけないと思う

完璧に全ての問題が最初からできてないといけないと思う。

だから、最初から丁寧に一つずつ問題やテキストに取り組む。

結果、最後まで行く前に時間が無くなりテスト当日となる。

これもよくある間違った勉強法です。

これだと、問題集や参考書の後ろの方は手が付けられなくなります。

大事なのは一度で全て完璧にやるのではなく、不十分でもいいからざっと最後まで通すことです。

そこで最重要事項、基本をしっかり身に付ければそれで充分です。

その後戻って、また最初からざっとやる。

今度は基本はできているから、応用も分かりやすいし、勉強に余裕ができます。

何回も同じ内容を繰り返すことで勉強が少しずつ身に付いてき、やり残しが無くなります。

どんな問題でもある程度できるようになります。

面倒に思えますが、繰り返しをした方が、一度で完璧に済ませるより、効率的で労力がかかりません。

6.勉強のレベルがあっていない

新しいものに挑戦するのは不安で気が進まないものです。

意識的にせよ無意識にせよ、自分が解ける同じようなレベルの問題ばかり解いていませんか。

確かにこれだと問題は解けるので楽しいかもしれませんが、何も新しいものは身に付いていません。

勉強の目的は自己満足ではありません。

できないことができるようになることです。

「間違え」や「分からない」を恐れないでください。

これはむしろ学びのチャンスでいいことです。

逆にレベルが高すぎることもあります。

向上心が高いのはいいのですが、いきなり手の届かない目標にチャレンジするのも効率が悪いです。

先ず基礎をしっかり理解した上で、応用に挑戦しましょう。

一般的に学習に最も効率的なレベルは「α+1」と言われています。

自分の力「α」より少し高いレベルが丁度いいのです。

7.目標が明確でない

何をするにしても目標があると計画も立てやすいしより組みやすいです。

表かも明確で達成度もはっきりします。

なんとなく勉強するのではなく、目的意識を持つことが心理的に効率をよくします。

最終目標を立て、それに到達するために中間目標をいくつか立てる。

そして、手前の目標から一つずつ達成していけば、最終的に自分の目指すゴールにたどりつけるのです。

目標を明確にすることで、自分が何をすべきかはっきりします。

不必要な勉強に割く時間が無くなり、必要なことをより深く学べるのです。

多くの場合、やっているのにできない生徒は、勉強をやったつもりになっています。

つまり、自己満足になってしまって、本当に勉強内容が定着していないことが多いのです。

勉強は「学習」と「習得」の二段階からなります。

「学習」の段階で止まって、「習得」に至っていないのが原因だと思われます。

具体的には一人ひとり状況が違うので一概に言えませんが、困ったときは一度ご相談ください。

いつでも喜んで承ります。

2018.07.09

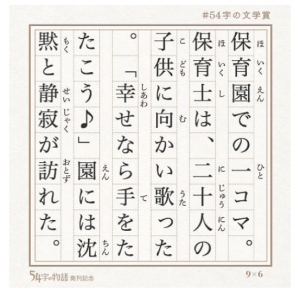

『54字の文学賞』が発表されました。子供から大人までうなる作品がいっぱい。これにあやかり、葛西TKKアカデミーでも作文大作戦を行います。

『54字の文学賞』ってご存知ですか。

氏田雄介さんが『54字の物語』を発表し、その後、Twitterで盛り上がったのですが、PHP研究所が公募したところ、子供から大人まで秀逸な作品が多数集まりました。

その中で優秀な作品を選び、この度大賞が決まりました。

氏田雄介著『54の物語』へのリンクはこちら

Twitterハッシュタグ「#54字の物語」へのリンクはこちら

『54字の文学賞』へのリンクはこちら

一ひねりあるけど分かるとなるほどとうなるもの、笑えるもの、本当に小学生の作品と疑いたくなるもの様々です。

ルールは簡単。

9字×6行の原稿用紙にぴったりになるように書くこと。

これだけです。

世界で最も短い短編小説と言っても過言ではありません。

葛西TKKアカデミーもこれに刺激を受けて、是非何か面白いのを作ってやりたいと考え、『作文大作戦』を展開したいと思います。

文章を書くことは発想力を高め、思考をより深くさせます。

文章力は受験やテストだけでなく、将来大人になっても欠かせない能力の一つです。

また、文を書くことで読解力も養えます。

以上の理由で葛西TKKアカデミーは作文の指導をとても重視しています。

夏休みになれば恒例の読書感想文もありますし、オリジナルの物語の公募もたくさんあります。

もちろん『54字の物語』に挑戦するのもいいでしょう。

何であれ、葛西TKKアカデミーは生徒たちの創作のお手伝いをしようと考えています。

興味のある方は是非葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。

因みに、現在1名の小学生がオリジナルの小説に頑張って挑戦しています。

また、彼女の発想をもとに私も一つ物語を作ろうかと考えています。

完成すれば、ホームページにて発表しようと思います。

お楽しみに。

せっかくの長い休みです。

余った時間を活用して、作家になって新作を発表してみませんか。

2018.07.05

高校見学で注意すること。夏休み中は学校説明会も多く催されます。貴重な機会を無駄にしないためにも、注意点を挙げます。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは高校進学の相談も承ります。

2020年から大きく変わる教育制度に対応できるためにも、高校選びは今まで以上に重要になりました。

悔いのない学校選びのためにも現地に足を運び、様々な情報を得ることは大切です。

夏休みは高校の学校見学会、説明会がたくさんあります。

進学を控えたお子様をお持ちの家庭は、色々な高校に出向くことも多いでしょう。

今回はその時に注意すべき点をお話します。

1.コースやカリキュラム、卒業後の進路について確認

入れるならどこでもいいというわけではありません。

入学した後の学校生活、卒業後の進路まで見据えて学校に確認するのがいいでしょう。

資料を見てコースやカリキュラムについて分からないことは必ず確認しましょう。

授業に関するその学校の特色(単位制など)や特別プログラム(海外研修、国際交流など)も説明を受けましょう。

直接学校の先生と話すことはいろいろな意味で利点があります。

2.学校の施設や設備を確認

プールや体育館、教室の空調など、生徒が実際に学校生活を送る上で快適な環境かどうかを確認しましょう。

部活に興味があるのなら、それに関連したもの(備品やコートなど)も見ましょう。

図書館やパソコンも大事です。

特に最近はタブレット端末や電子黒板を導入している学校もあり、生徒が使いこなせるか、先生が使いこなせているか知る必要があります。

IOTの推進を文科省はうたっていますが、現実にはまだ整っていない学校がたくさんあります。

また、適切な進路相談ができ、そのための資料が十分整っているかも見ましょう。

3.構内掲示や清掃状況を確認

掲示物や清掃状況はその学校の普段の姿を知る手がかりにまります。

掲示物がきちんと整理され見やすいか。

廊下や教室が綺麗に掃除されているか。

生徒の日常の営みが現れます。

また部活の賞状などは、その学校がどんな課外活動に力を入れているかが分かります。

新しい大学入試制度では当日の試験の点数だけでなく、高校時代での様々な活動への参加などが評価に大きく関わってきます。

学内外の活動に積極的な学校かどうかは、大学受験の大きな要素の一つになります。

4.公開授業は見た方がいいです

公開授業は学校生活の実態を知る上で役に立ちます。

公開と分かってそれ用に繕っていても、何十人もいる生徒が全てが演じることができません。

よく見るとどうしても普段の癖が出るものです。

だから、公開授業は普段の生徒の姿を見るのにはいい機会です。

そして、できれば生徒の生の声を聞いてみてください。

案外正直に話してくれるものです。

ダメ元で試してみるのもいいでしょう。

学校見学は高校を知る重要な機会です。

事前連絡すれば、説明会の日でなくても学校を見せてもらえることもあります。

後悔しないためにも学校選びは慎重にし、正確な選択をするために少しでも多くの情報を集めましょう。

2018.07.01

イベント紹介「変身!昆虫スゴわざ展2018」夏休みはワクワクドキドキ心動かす学がいっぱい!あなたも昆虫になって、虫たちの世界を体感!

いよいよ夏休みも間近。

夏休みは各地で特別なイベントが盛りだくさんです。

本日は、「変身!昆虫スゴわざ展2018」をご紹介します。

横浜みなとみらいにある「オ―ビィ横浜」で行われる特別展です。

期間は7月1日から9月30日まで。

料金はオービィ横浜の入場料のみで楽しめます。

昆虫になりきった体験アトラクションがいっぱい。

自分の体を通して、昆虫の世界への理解を深めます。

自分がセミになって、木にしがみついて鳴いてみたり、バッタになって高く飛び上がったり、どれも楽しそうです。

また、3mのクワガタムシロボットと2.5mのカブトムシロボットと一緒に写真を撮ることもできます。

まるで自分が小さくなって昆虫の世界に迷い込んだようで、来場の良い記念になるでしょう。

更に、3Dの立体昆虫標本はリアルで迫力も満点です。

他にも多くのアトラクションがあります。

是非ご家族でいらしてはいかがでしょうか。

ここで学んだことを自由研究としてまとめるのも大変いいと思います。

また、併設する「みんなの世界昆虫展2018」では三本角のアトラスオオカブトやアジア最大のカブトムシ、コーカサスオオカブトなどと触れ合うこともできます。

こちらは別途入場料が必要です。

オービィ横浜自体も動物と触れ合える施設で、動物と触れ合える「アニマルガーデン」、仮想飛行体験で世界を一周する「アースクルージング」、動物や自然との合成写真が作れる「エクストリームフォトスポット」など、最先端技術と動物、自然が組み合わさり、非常にユニークで直感的な遊びと学びが体験できます。

個別指導塾葛西TKKアカデミーはこのような、生徒が体を通して楽しく学べるイベントをお勧めします。

他にも楽しそうなイベントがあれば随時ご報告させていただきます。

お楽しみに!

2018.06.28

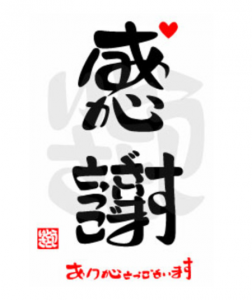

面白い!漢字アート。漢字に隠された言葉が分かりますか。漢字を楽しみましょう。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは生徒一人ひとりを思い、常にどうすれば勉強を楽しく学べるかを考えます。

様々な状況の生徒に合わせた授業を提供できます。

漢字というものは、退屈で複雑で厄介なものと思う生徒がたくさんいます。

確かに、ひたすら練習帳に書かされたり、見ただけでごちゃごちゃしているものを覚えようとするのは気が進まないものです。

そこで漢字を違う視点から見られるサイトをご紹介します。

いとうさとしさんの「ことば漢字」というサイトです。

上の画像の「感謝」という文字を見てください。

一見ただの漢字のように見えますが、よく見ると「ありがとうございます」というひらがなの組み合わせでできています。

本当にびっくり!

いとうさんは他にも様々な漢字アートを発表しているのでご覧ください。

ちょっと感動します。

特に私は「誕生日」という漢字が「うまれたしあわせ」になっているのに非常に心動かされました。

これを参考に、生徒たちにも漢字アートに挑戦させてはいかがでしょうか。

漢字がもっと楽しくなると思います。

勉強に限らず何でもそうですが、やる前に「苦手だ」とか「嫌だ」という意識を持たせないことが大切です。

なぜなら、そのようなマイナスの感情は、学びに置いてはフィルターとなって、知識の吸収を妨げるからです。

勉強をさせなければと焦るのも分かりますが、その結果子供に嫌悪感を持たせるとかえって効率が悪くなります。

本人がやりたいと思えるように、楽しいと思えるように、肯定的で促す言葉を投げかけるのがいいです。

本来、人間にとって知るということは喜びであります。

だから、子供たちも勉強が楽しくなるよう、葛西TKKアカデミーは指導にも工夫しています。