塾長ブログ

2018.06.25

ちょっと一息 クイズ 正しく漢字読めますか。

本日はクイズです。

よく見る漢字も実は読み間違えていたりしますよね。

生徒の漢字指導も大事ですが、案外教える側も間違って覚えていたりします。

今日はそんな漢字をご紹介し、きちんと読めているかチェックしましょう。

果たして何問答えられるでしょうか。

問題:次の言葉の読みは何でしょうか。

1.茨城県

2.乳離れ

3.続柄

4.依存心

5.礼賛

6.間髪

7.汎用

8.肉汁

9.古文書

10.一段落

11.出生率

12.他人事

13.あり得る

14.異名

15.貼付

答え

1.いばらきけん(いばらぎではありません。)

2.ちばなれ(ちちばなれではありません。)

3.つづきがら(ぞくがらではありません。)

4.いそんしん(いぞんしんではありません。)

5.らいさん(れいさんではありません。)

6.かんはつ(かんぱつではありません。)

7.はんよう(ぼんようではありません。)

8.にくじゅう(にくじるではありません。)

9.こもんじょ(こぶんしょではありません。)

10.いちだんらく(ひとだんらくではありません。)

11.しゅっしょうりつ(しゅっせいりつではありません。)

12.ひとごと(たにんごとではありません。)

13.ありうる(ありえるではありません。)

14.いみょう(いめいではありません。)

15.ちょうふ(はりつけではありません。「貼り付け」と送り仮名がつくとはりつけになります。)

いかがでしたでしょうか。

結構間違って読んでいませんでしたか。

また、機会を見てクイズなどもやりたいと思います。

2018.06.21

「さくらんぼ計算」ってご存知ですか。小学校で習うのですが、親からの「よく分からない」という声が多いので説明します。

家庭でどのように教えていいか分からないときは、個別指導塾葛西TKKアカデミーにお声をおかけください。

生徒一人ひとりに親切丁寧に教えます。

葛西TKKアカデミーはその時々に合わせて指導内容をアップデートしています。

学校で習う内容は時代とともに変わります。

文科省が指導要領を定期的に変更しているからです。

その結果、親が習ったことを子供は習わなかったり、逆に親が習わないことを子供が習うことがあります。

後者の場合、家庭で子供の勉強を助けようにも、自分がやったことないことを教えるのは一苦労だと思います。

そんなご家庭の力にも葛西TKKアカデミーはなれます。

いつでも気軽にご連絡ください。

本日はそんな親は習っていないのに子供が習うものの一つとして「さくらんぼ計算」をご紹介します。

小学校低学年でやるのですが、親御さんが生徒のときは習っていないもので、勉強を見るのに頭を抱えるという声を非常によく聞きます。

そこで「さくらんぼ計算」を解説いたします。

「さくらんぼ計算」は子供たちの苦手とする、足し算引き算の「繰上り」や「繰り下がり」を簡単にできるようになるために編み出された計算方法です。

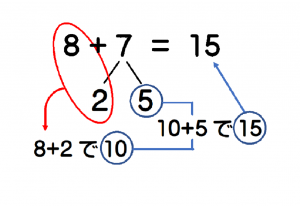

足し算のさくらんぼ計算

例えば上の画像にあるように「8+7」の計算を考えます。

8+7は繰上りが起きるので、子供たちは苦手とします。

そこで「8に2を足せばちょうど10になる」ということを利用します。

つまり、「7」を8に足して10が作れる「2」と残りの「5」に分けるのです。

そして、先に「8+2=10」をし、その後残りの「5」を足して「15」という答えを導き出すのです。

この数字を二つに分けてキリのいい数にするというのが「さくらんぼ計算」のポイントです。

その際、数字の下にさくらんぼのように分けて書くので「さくらんぼ計算」と呼びます。

このかわいらしい愛称から、学校は低学年の子供たちにキャッチ―なのでやるのではないかと想像しています。

もちろん、これは一桁どうしの足し算だけでなく、二桁でも応用が効きます。

例えば、57+9をします。

これも「57」に3を足せばキリのいい60になると考え、「9」を「3」と「6」に分けます。

「57+3=60」をし、残りの「6」をこれに足して「66」が出せます。

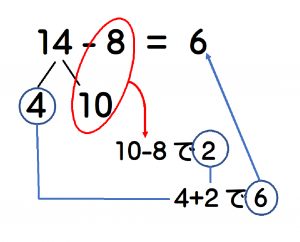

引き算のさくらんぼ計算

同様に画像にある「14-8」を考えましょう。

これも繰り下がりが起きるので、子供たちは苦手とします。

そこで「14」を「10」と「4」に分け、先ず「10-8=2」をします。

これで引くものは引いたので、この「2」と残った「4」を足して「6」という答えを導き出します。

これも数を二つに分けることで計算がしやすくなる工夫をしています。

また、二桁の引き算でも数を二つに分けることで計算しやすくすることができます。

例えば、「63-17」を考えます。

この場合、「17」を「13」と「4」に分けます。

そして先に「63-13」をします。

するとキリのいい「50」という数字が表れます。

そして、引くべき数で残っている「4」を引いて「46」という答えが導き出せます。

要は一度に計算するのではなく、キリのいい数を作るにはどうすればいいか考え、ひと手間増やすことで計算を楽にしようということです。

意図が分かればそれほど難しくないのですが、そうでないと、親は初めて見る内容にびっくりしてどうすればいいか分からなくなりますよね。

葛西TKKアカデミーでは全ての家庭の力になりたいと考えていますので、勉強でお困りのことがあればいつでもお知らせください。

塾生でないからとか、そんなことは申しませんので、安心してお問い合わせください。

ある家庭でお困りのことは、きっと他の家庭でも問題になっていると思います。

今後もこのような問い合わせがあれば、随時ご紹介しようと考えています。

2018.06.17

「いじり」と「いじめ」 最近テレビなどで「いじられキャラ」が流行っています。「いじり」という名の「いじめ」に注意しましょう。

最近、テレビで「いじられキャラ」としての出演者が増え、新しい笑いを誘っています。

しかし、勉強だけでなく生徒の心も考える個別指導塾葛西TKKアカデミーは、この現象を心配しています。

「いじられキャラ」とは何でしょうか。

みんなにわざとからかわれたりバカにされたりすることで、番組内の立ち位置を確立している人たちです。

番組内の軽い嫌がらせなどは、視聴者にも問題視されることはあまりありません。

出演者は仕事として、了解の上にそのキャラクターを受け入れていますが、テレビで行われることは現実社会に影響を与えます。

当然十分な思慮分別が育っていない子供たちは、同じように同級生などを「いじり」という名目でターゲットにします。

特定の人を馬鹿にしたり茶化したり。

テレビで許されているので、罪悪感も感じません。

「いじっている」本人は軽い冗談や遊びのつもりでやるのですが、やっていることは実質「いじめ」と変わりません。

他人を犠牲にして自分の優越感を感じたり、愉快になるのです。

一方、「いじられる」側も「いじられキャラ」になればみんなが構ってくれるので、集団での居場所が保証されると考えます。

逆に「いじり」に対して声を上げると、自分の存在をグループに示されなくなるので、そのキャラを演じ甘んじるのです。

無視され孤立するくらいなら、自分のプライドを犠牲にしてもみんなの中にいたいと考えるようです。

ある意味相互に利益があるので、この関係は強固になり、解消は難しくなります。

しかし、「いじり」がエスカレートし「いじめ」に変わることは十分に考えられます。

しかし、いじめ同様に度が過ぎると心身に影響が出てきます。

体調不良になり登校できなくなったり、精神的に不安定になったりします。

自覚しないままストレスをため込み、体が耐え切れなくなるようです。

自身のプライドを犠牲にしているので、自分に対する自信がなくなり、自分を否定的に見なすようにもなります。

この場合、「いじり」だと言えばやっていることが「いじめ」であっても軽視されるという問題があります。

仲良いもの同士のふざけあいの延長。

また、先ほど述べたようにいじめられる側も拒否しにくいう問題があります。

自身の居場所を失う覚悟が必要だからです。

このような新しい状況は憂慮すべきであり、いじめ同様周りがしっかり自覚し注意しなくてはなりません。

「いじられキャラ」を演じる子供はやはり不安感が強く、それを解消して自信を持たせることが大事です。

これは自分を犠牲にしてまで保つ価値のない友達関係だということを理解させなくてはいけません。

友達とはお互いに認めある対等な関係であるべきだからです。

特に「いじり」の場合は本人の安心できる居場所が重要となるので、様々な場所に積極的に出ていき、学校以外にも仲間が作れると知れば、現在の状況が以上であり声を上げなければならないと分かるはずです。

葛西TKKアカデミーもそのような子供たちの力になれるように準備しています。

2018.06.14

葛西TKKアカデミーの社会見学、東京地方裁判所に行ってきました。

生徒に寄り添い、要望に応える個別指導塾葛西TKKアカデミーが特別授業として社会見学を行いました。

昨日、生徒の希望があり東京地方裁判所に行ってきました。

以前から興味があったらしく、生徒から是非裁判の様子を見に行きたいと言われていました。

何であれ生徒が興味を持つことはいいことです。

そして、このように生徒が興味を持った時こそ、学びが身に付く大きなチャンスです。

裁判所は中学の公民の授業で扱います。

しかし、実際に現場に行き、その様子を実感した方が机上の勉強よりはるかに印象深く、生徒の脳に刻まれます。

だからこそ、色々調べ特別に社会見学として裁判所に行く機会をアレンジしました。

私自身も裁判所を訪れるのは初めてで勝手が分からないことがたくさんありました。

入り口の写真を撮ろうとしたら、早速警備員に注意されてしまいました。

中の撮影はいけないと察しがついたのですが、まさか外の看板までダメなんて思いませんでした。

入るとすぐに裁判の予定を検索できる端末があり、自分で傍聴したい裁判を知ることができます。

一般の裁判であれば傍聴券もなく、自由に入って裁判を見ることができます。

司法制度改革などと称して、裁判所は現在一般の人々にも身近なものになりたいと考えています。

そのせいか、裁判を見ること自体はさほど困難でもなく、誰でも気軽に傍聴できます。

昨日も学校の授業の一環でしょうか、高校生と思われるグループが来て裁判を傍聴していました。

他にも裁判とは関係のない一般の方もたくさん傍聴していました。

こんなに関心がある人が多いのかとちょっと意外でした。

裁判を実際に見たのは初めてでしたが、独特の雰囲気と緊張感がありました。

一緒に行った生徒も興味深かったと話していました。

以前から強く希望していて、また見学したいと言っていました。

これをきっかけに更に学びを深めていってほしいものです。

裁判所の地下の食堂で昼食を取りました。

非常にリーズナブルな価格で食事ができました。

本当にこんなに簡単に裁判って見ることができるのだと驚きました。

裁判所を始め多くの公官庁や企業の本社などがたくさんあり、幸いにして東京は社会見学には最適の場所です。

こんな恵まれた環境を生かさないのはもったいない。

今後も希望があればどんどん外に出て、生徒に様々なことを学んでほしいと思います。

興味関心を生かし、より一層勉強を楽しく深く身に付けてほしいです。

特に今回のように生徒自身がやりたいと言ったときは好機です。

生徒のためにやれることは喜んでやりたいと考えています。

今回の経験を活かし、今後も特別授業としてどんどん外に出て、現場で生徒たちに実感としていろいろなことを学んでほしいと思います。

よって、希望があれば社会見学も続けていこうと考えています。

その時はまたご報告いたします。

このような大手塾にはない柔軟で要望に応えられる点も葛西TKKアカデミーの魅力の一つです。

2018.06.11

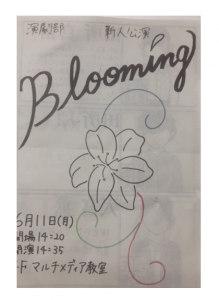

桜町高校演劇部の 公演会に行ってきました。TKKアカデミーの生徒も出演していました。

昨日、桜町高校の演劇部の公演会がありました。

葛西TKKアカデミーの生徒も出演していました。

その生徒に見に来てほしいと言われたので、雨の中行ってきました。

生徒から来てくださいと言われることは非常にありがたいことです。

このように葛西TKKアカデミーは生徒との絆を非常に大事にします。

塾での勉強以外にも触れ合いを持てる、人と人との付き合い。

そんな塾を目指しています。

最寄り駅は桜新町駅。

駅を出ると早速サザエさん一家の銅像が。

そう、ここはサザエさんで有名な長谷川町子さんの美術館があります。

そんな町を抜けたところに桜町高校があります。

このような機会を利用して高校を見学するのもいいことです。

生徒との縁があって行くことができました。

学校の雰囲気を知ることは、これからの進路指導にも役に立つのでよかったです。

階段を上ったところに会場がありました。

時間ギリギリに着いて、会場は保護者の方々で一杯でした。

お子様に対する熱意が感じられます。

劇の内容は探偵事務所で起きた事件を通して、そこでの人間関係が展開していく内容です。

笑える場面も非常に多く面白かったです。

ストーリーは多少分かりにくい点もありましたが、これも生徒の自主製作というので驚きです。

新人講演会なので部員は一年生のみですが、みんな声が通りなかなか様になっていました。

こうやって生徒たちが青春を謳歌している姿を見るのは微笑ましいものです。

この大切な時間を精一杯悔いなく過ごしてほしいです。

個の生徒も演劇がやりたくてこの高校に入りました。

その情熱が今も続き、こうやって部活に励んでいることが分かり一安心。

苦労はしましたが、彼女の役に立ったと実感できました。

生徒たちの成長を眺めながら手助けができれば理想です。

人の人生に関わり力になれることは何と有難いことか。

そのためにも私は小さいながらも葛西TKKアカデミーという塾を開いたのです。

最後にもう一度この生徒に感謝の言葉を送りたいと思います。

「公演に呼んでくれてありがとう。よく頑張っていい演技でしたよ。これからも変わらず勉強に演技に励んでください。」

2018.06.08

勉強をやらせるよりは、習慣化した方がいい。何も言わなくても自分から勉強するようになります。個別指導塾葛西TKKアカデミーは勉強の習慣化にお役に立てる塾です。

家で勉強をしないとお嘆きの家庭が多いです。

そんなときに「やりなさい。」と勉強を強制しても、かえって反発したりダラダラしてやらなかったりします。

どうすればいいのでしょうか。

キーワードは「習慣化」です。

やれと言ってもやらないのは、「勉強をやる意義が分からない」「もう勉強嫌いなので逃げたい(言い逃れ)」「反抗期」などが考えられます。

しつこく言ってようやく勉強をするようになる場合もありますが、結果、勉強をやりたくない気持ちを強めることになると、ますます勉強に手がつかなくなるでしょう。

つまり、子供に色々考えさせると、やりたくない意思が強いので結局やらないことになるでしょう。

だから、考える前に行動する「習慣化」が大事なのです。

日常の多くのルーティーンが小さい頃に身に付いたように、勉強も中学生よりは小学生、それも低学年の方が勉強の「習慣化」は簡単です。

そして、「勉強しなさい。」と口うるさく言うのではなく、目に見える形で示すことが大事です。

一日のスケジュールを一週間分作り、何時から何時までは勉強の時間、何時から何時までは遊びの時間と明確に決めて表にし、家族全員が見えるところに貼り出貼りだしましょう。ましょう。

家族全員がスケジュールを共有しているので、「いつになったら勉強するのだろう。」「また遊んで、宿題やったの?」とイライラすることもなくなります。

また、その日のやる内容も具体的に紙に書いて貼りだしましょう。

「問題集〇〇ページから〇〇ページまで」とか「漢字を10個覚える」という風に。

こうするとゴールがはっきり見えるので勉強も進みますし、今日はどれだけやったかという成果も分かります。

この達成感が心地よくなり、勉強が習慣化するのです。

ここでもポイントは親が決めたことをさせるのではなく、話し合って最終的には本人が決断するということです。

親が決めてしまえば責任感もなく、やらされている気持ちが強くなり嫌になります。

いきなり頑張りすぎない、無理ない計画を作りましょう。

最初は短い時間でも構いません。

先ず「やる」ことが大事なのです。

そこから少しずつ時間も内容も増やしていけばいいのです。

週に一日くらい勉強をしない日があってもいいでしょう。

勉強の習慣が定着するまでは、親がついてあげましょう。

よく子供が机についたらほったらかしにする人がいますが、それでは子供は勉強するようにはなりません。

一人より誰かと一緒の方が楽しいですし、一緒にしてあげるだけで信頼感が子供に生まれます。

一人だとどうしても怠けたり勉強が進まなかったりしますが、そばに誰かがいればそれもしにくくなります。

「一緒に勉強しようか。」と声を掛けてあげるといいです。

そうすれば、親が自分の勉強を他人事のように考えていないことが伝わります。

そして間違えを指摘しすぎないように注意しましょう。

「ほら、また間違えた。」なんていちいち言われたり怒られたりすると、せっかくのやる気も失せてしまいます。

むしろ、できたことをより多く褒めてあげると、子供のモチベーションも上がります。

また、「~しなさい。」と命令形で言うのではなく、「~する?」と疑問形にして子供に決定権を与えると、子供もやらなきゃなという気分になります。

子供のそばについてあげる時は気長にイライラしないでください。

イライラは子供に伝わり、勉強するのがより嫌になります。

子供の発達は人それぞれなので、簡単なものもできないこともあります。

だからと言って焦ってもできるようにはならないので、大人はどっしりと構え、根気よく見守ってください。

それが安心感にもつながります。

何回もやればできるようになります。

最初は大人も子供も大変ですが、長期的視野で見ましょう。

少しずつで構いません。

習慣化できれば、勉強が嫌とか考える前に机につくようになります。

もし、家庭で親がついてあげられない、子供の質問に答えられないということがあれば、葛西TKKアカデミーにご連絡ください。

塾を勉強の場として使っていただいて結構です。

私も子供たちを見ていますので、ご安心ください。

この塾をもっと利用して、皆様のお役に立ちたいと思っていますので、どうかご遠慮なくお声掛けしていただければと思います。

2018.06.05

新指導要領でどう変わる?教育改革により小学校から高校まで、教科が大幅に変わります。個別指導塾葛西TKKアカデミーは新しい変化にも対応します。

2020年度から本格的に変わる教育改革に伴い、教科の内容も大幅に変化します。

多くの生徒や先生が、この変化に対応できないのではないかと不安を感じています。

でも、対応でない人が多いからこそ、対応できれば大きなチャンスなのです。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーでも常に情報収集し新たな授業内容に対応します。

同時に、教育改革の関する情報も随時発信してまいります。

2020年度から大学入試改革が行われ、新しい入学試験の制度が始まります。

今回の教育改革の柱の一つとして「高大接続改革」があります。

これは高校と大学を別々の教育機関とするのではなく、連続性を持たせることで大学や社会が求める水準に足る人材を高校で育てるということです。

そのために入試改革は、単なる試験形式の変更にとどまらず、高校での学習内容や学校生活までも大きく変えていくのです。

この裏には、今まで文科省がいろいろ改革を試みても、受験科目以外は学校も生徒も真剣に取り組まず、なかなか成功しなかったことがあります。

つまり、どんなに学校を変えていこうとしても、結局、受験には関係ないと言ってまともに現場が対応しなかったということです。

現場の本音としては「今の受験に対応することで手いっぱいで、それ以外のことに尽力する余裕がない」ということですが。

いくら文科省が努めても学校は一向に変わらず、マスコミなどの批判ばかり受ける。

業を煮やした文科省は、入試制度を変えることで否応なしに現場が指示に従うよう改革に着手したのでした。

教育改革に関する例として、高校の科目について見てみましょう。

高校では55科目中27科目が新設や見直しになります。

英語

小学3,4年生で英語活動として児童が英語に触れる機会が与えられ、5,6年生では正式な教科として学びます。

英語のスタートが早まった分、求めらえる英語力もより高度となります。

身に付けるべき語彙数も格段と増え、「新聞記事を速読して必要な情報を取り出したり、時事問題など幅広い話題について発表・議論したりできる」と具体的目標を新指導要領は掲げています。

今までの「読む」「書く」が中心だった英語試験が、民間試験を利用することで「聞く」「話す」も大学入試の中で評価することが決定されています。

これに伴い、高校入試でもスピーキングを取り入れることを検討している学校も増えています。

社会

これまでは「世界史」が必修で「日本史」と「地理」が必修選択になっていました。

しかし、改革後は近代の日本史と世界史を合わせた「歴史総合」と、地理に環境や防災の内容を加えて「地理総合」になります。

しかも、それは両方とも必修です。

また、これまでの公民は「現代社会」が「倫理、政治・経済」が必修選択でした。

法改正により18歳から選挙権を得られるようになり、それに伴い主権者としての知識や判断力を育てる「公共」という科目が公民では新たに設立されます。

他にも、新しく設立された科目に「古典探求」や「理数探求」など「探求」のついているものがいくつかあります。

これも大学入試改革で、「思考力・判断力・表現力」が問われることに対応して設立されたものです。

以上のように、小学校から高校までの全段階において授業内容の大幅な変更がなされ、現場は準備対応に忙しくなっています。

教育改革が目指す学業のレベルは非常に高く、内容の量だけでなく質もより高度なものが求められます。

今までの習った知識を覚えていればいいのではなく、自分で問題を抽出し、身に付けて知識をもとに、状況を分析し答えを判断しないといけない。

これは一朝一夕でできるものではなく、日頃から問題意識を持って論理的に考えることに慣れていないと(訓練していないと)できません。

果たしてこれは可能なのか。

現行の指導要領で授業内容を消化するのも大変なのに、更にそこまで生徒に考えさせる時間が取れるのでしょうか。

生徒たちは不安かもしれませんが、案外生徒は柔軟性があるので、しっかりとして学習環境があれば十分に適応できると思います。

一番不安がっているのは現場の先生です。

新指導要領が求める授業は今まで学校の先生が受けたことのないものです。

自分に経験がないので、どうやればいいのは分からないのです。

新指導要領が示す授業は豊富な知識と経験を要するので、実際にできるかどうか自信がないのです。

10年くらいは混乱が続くと思います。

また、これらの改革で習得する能力を新しい入試が正確に適切に、そして公平に評価されるのかという疑問もあります。

2020年度から変わるということは決まっているのですが、そのための準備は間に合うのか、実践できるのか、具体的にどうすればいいのか、未解決な課題が山積みです。

しかし、そのようなことを言ってもどうしようもないので、私たちは可能な限りの対応をするしかありません。

大変になりますが、逆に言うと、変化に対応できない者が多いからこそ、きちんとやるべきことをやっていれば非常に有利ということです。

だからこそ、葛西TKKアカデミーは新しい制度に対応した指導を重視しています。

2018.06.02

料理をしよう!キッチンは勉強の宝庫!子供たちの頭の訓練には持ってこいです。しかも、おいしく食べられ、家族の会話も増えます。一石何鳥にもなりますよ。

頭の訓練には料理が一番、と私は思っています。

それは学校で学ぶことが様々な場面で関わるからです。

従って、料理を上手に利用すれば子供たちの勉強の定着や促進に役立ちます。

個別指導塾葛西TKKアカデミーでは常に授業に工夫を凝らし、生徒が分かる授業を心がけています。

1.算数

お菓子やケーキを作るときは分量を正確に計って作らないと失敗します。

レシピ通りの分量がない時やレシピの人数とは違う人数分の料理を作るときは、分量を変えなければいけません。

そんな時は分数や割合の計算が必要になります。

また、計りで測ることも算数の練習になります。

時間も考えなければならないので、いつ出来上がるかの計算もできます。

材料を買う時も何個分でいくらとか、何割引きだからいくらになるとか、消費税が入るからどうなるかなど、算数を利用する機会はたくさんあります。

このようなチャンスを活用すれば計算の練習になりますし、算数もより身近なものに感じられるようになります。

2.国語

作り方を読むことは読解力の練習につながります。

正確に内容を理解しないと作れません。

特にレシピなどには指示語や接続語が多いので、これらを正確に捉えられることは文章を正確に読み取る訓練になります。

材料や器具、専門用語なども出てくるので語彙を増やすことにもなります。

当然、漢字を学ぶこともできます。

3.社会

材料がどこで取れ、どのような人々がどのように作ったか考えることができます。

上手に子供たちに興味を持たせ、本やインターネットで調べさせると、とてもいい勉強になります。

今は輸入物も多いので国内に限らず海外の産地を学ぶこともできます。

様々な食材が手に入るので、外国の料理から人々の文化や暮らしを知ることもできます。

4.理科

料理には科学の側面もあります。

何と何を混ぜればどのような変化が起こるか考えなければなりません。

酸やアルカリ、氷・水・水蒸気などの状態変化などを経験として捉えることができます。

植物や動物について考えたり、消化・吸収など体について考えることもできます。

料理をするということは当然家庭科の勉強になります。

しかし、盛り付けなどはデザインなどは美的センスが問われます。

以上述べたように、工夫さえすれば料理は勉強のネタの宝庫なのです。

料理を通してたくさん学びましょう。

おまけ

料理のいいところは他にもあります。

作るのは楽しいし、出来上がりを食べるのは美味しい。

手作り料理をほめてもらえば、子供たちもテンションが上がります。

親子のきずなも深まり、いい思い出にもなります。

そして、何と言っても料理ができるとモテますよ!

2018.05.30

重たいランドセル、人間関係、スマホ・・・。今どきの環境が子供たちの健康に大きな影響を与えています。

我々が育った時とは大きく異なる環境で、今の生徒たちは育っています。

その結果、子供たちの成長や健康に害が出ているようです。

スマホやインターネットが普及し私たちの環境は大きく変わりました。

学校の教育方針も同様です。

つまり、子供たちは私たちが経験したことのない環境の中で生きているのです。

従って、私たちが想像しなかった悪い事態が子供たちに起こっています。

最近特に取りざたされているものの一つに生徒たちの持ち物の問題があります。

ランドセルは年々改良されより軽く丈夫になっています。

しかし、教科書やノート、ドリルなどの教材は以前(特に「ゆとり教育」のころ)に比べ格段に多くなっています。

学習指導要領の改訂により、教科書のページすすが増え、サイズも大型化しています。

昔みたいに教科書が上下に分かれておらず、一冊の厚みも増えています。

時には体操着や上履き、ピアニカや粘土も持たなければならず、平均で7.7㎏の荷物を持たなければならないと言われています。

パンパンになったランドセルを背負って、よたよたと通学路を休み休み歩く小学生の姿が目撃されます。

7.7㎏と言えば、自分の体重の4分の1くらいになるので、疲れて当然です。

中学生では更に教科書は増えます。

更に「置き勉禁止」(学校に教材を置いておくのを禁止すること)なので、毎日生徒は全教科の教材を持って往復しなければなりません。

よく後ろにこける生徒がいるそうです。

この問題は生徒を疲れさせ活力を奪ったり、登下校中ふらふら歩いて事故に巻き込まれるだけではありません。

背中に重い荷物をかるわなければならないので、どうしても前傾姿勢になります。

前かがみの姿勢は重い頭を支える首の負担を増やし、肩こりを引き起こします。

また、猫背になり、頭痛や腰痛を発症することもあります。

子供はまだ骨格がしっかりしていませんから、重すぎるカバンは大きなダメージになります。

精神面からの子供たちへの影響も見過ごせません。

今の生徒たちは面と向かった人間関係だけでなく、SNSなどを使った人間関係も重要になっています。

そして、常にSNSを通じてグループに触れていないと大きな不安を感じるようです。

そんな中で、第三者には分かりにくいいじめにある生徒も多いです。

グループから外されるのが怖い、自分がいじめられる立場になるのが恐ろしい。

結果、生徒たちは常に空気を読んで全体が期待する役割を演じなければならなくなっています。

SNSには逃げ場がなく、一日24時間つながっているので、気の休まる場所がありません。

彼らを取り巻くぎくしゃくとした人間関係が、より生徒たちを委縮させる。

更に親の期待や成績など、様々なストレスにさらされ肉体に影響が出る子供もたくさんいます。

腰痛に頭痛、肩こりに円形脱毛症まであります。

「スマホ老眼」も子供たちの間で増えているようです。

スマホのゲームなどで目を酷使して、目の調整機能が落ちることを「スマホ老眼」と呼ぶそうです。

焦点がなかなか合わなくなるだけでなく、更に症状が悪化すると近視、頭痛、肩こり、集中力低下が起きてきます。

現在学校ではIoT化で授業でもタブレット端末やパソコンを使う機会が増え、子供たちの目に対する環境はより厳しくなります。

2時間以上スマホを連続して使うと相当の負担になるそうです。

世の中がめまぐるしく変化する時代、私たちが経験したことのない環境に、子供たちはさらされています。

その結果、子供たちは心身共に非常に大きな負担を受け、健康を害するものが増えています。

これは環境の問題なので、社会全体で取り組むべきです。

しかし、第一歩としては身近な大人が、自分の子供を始めとする子供たち一人ひとりに、丁寧に対応していくべきでしょう。

2018.05.27

子供が学ぶべきことは5教科だけではない。図書紹介『学校では教えてくれない大切なこと』シリーズ 100万部を超える大ヒットシリーズ。人間関係や自分磨き、世の中の仕組みなど様々なことが分かります。

人間が成長するには多くのことを学ぶ必要があります。

それは学校で教科として教えられるものだけではありません。

今回ご紹介する図書は旺文社から出されている『学校では教えてくれない大切なこと』シリーズです。

『学校では教えてくれない大切なこと』シリーズへのリンクはこちら

本屋の店頭にも山積みになって特集が組まれていたりするので、ご存知の方も多いかと思います。

小学生とその保護者を対象としたものですが、もちろん中学生や高校生、大人が読んでもいいと思います。

100万部を超える大ヒットシリーズで、整理整頓の仕方や時間の使い方、自分をより素敵にする方法や友達との付き合い方など内容も多岐にわたります。

しかも、思春期の子供たちが疑問に思うような事柄に対応しているのもいいです。

子供から大人に成長する時期、様々なことに悩み苦しみます。

そんな時、これらの本が役に立つことでしょう。

イラストや漫画を多用し、カラーでとても読みやすくなっています。

内容もまとめられていて分かりやすいです。

しかも、面白い!

あっという間に読んでしまう読者が続出。

本当に日常にある些細な疑問から丁寧に書かれているので、かゆいところに手が届く。

そんな一冊です。