塾長ブログ

2018.01.08

明日から新学期です。準備はできていますか。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは新学期も生徒たちを支えるべく全力で頑張ります。

冬休みもアッという間に終わり、明日から新学期です。

休みだからと言って生活が不規則になっていませんか。

明日から元通り、ちゃんと学校に通えますか。

もし生活リズムが崩れているのであれば、今日は早寝をして明日に備えましょう。

夜ねつけなくても、布団の中で目を閉じて横になるだけでも違います。

そして早起きをしてカーテンを開け、太陽の光を浴びましょう。

目が覚め、体内時計もリセットされすがすがしい一日のスタートになります。

ぎりぎりまで布団にもぐることのないように。

嫌だけど一度起きてしまえばスッキリしますよ。

初日を順調に始められれば、新学期もきっと充実します。

冬休みの課題は終わっていますか。

提出物とその期日を確認しましょう。

終わっていないときは必ず終わらせてください。

提出物も成績に影響します。

出せば成績がもらえるのだから、面倒などと言って自分からみすみす得点を手放さないように。

どうしても間に合わないときは、担当の先生と話して期日を遅らせてもらうか、代替案を提示してもらいましょう。

とにかく話し合うことが大事です。

そうでないと、先生は事情を理解できないし、無視されたと思い評価不能として得点を与えません。

長期的にみると成績が与える影響は大きいので、目先のことで簡単にあきらめないでください。

新年最初の学期です。

新たな気持ちで臨んでください。

今年一年が全ての生徒にとって素晴らしいものになりますように祈っております。

そして、その願いが叶うように、個別指導塾葛西TKKアカデミーは皆様のための尽力を今年も惜しみません。

2018.01.06

生活のリズムが乱れやすい冬休み、睡眠のトラブルはありませんか。気をつけないと学校に行けなくなるかも。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは子供たちの生活習慣も考えます。

冬休みや夏休みなどの長期休暇になると、学校がないからと言ってつい生活のリズムが乱れがちです。

「早起きしなくてもいいから、夜更かししてスマホのゲームをしよう。」

「lineで朝まで友達と話してしまった。」

こうして夜寝ないでいると、昼間眠くなり、昼夜逆転してしまう人も多いことでしょう。

学校という強制力がないからこそ、自分で気をつけないと、いくらでも堕落してしまいます。

実際に、この生活習慣の乱れが定着し、学校が始まってもリズムが戻らなくなってしまう子供もたくさんいます。

結果、学校にも通えず、授業が受けられず、そのまま不登校になる生徒もいます。

そうならないためにはどうすればいいでしょうか。

1.生活リズムの可視化

自分の生活リズムが乱れていることを自覚することです。

そのために記録を付けるといいでしょう。

起床時間、就寝時間を記録し、自分は一日何時間寝ているのか、夜更かしや寝坊をしていないか、過度の昼寝をしていないか確認しましょう。

こうすれば、本人だけでなく家族も状況が把握できるので問題意識も出て、協力して解決策に取り組むことができます。

2.一日の決められたスケジュールを作る

冬休みだからと言って勝手気ままに生活するのではなく、学校があるときと同じようなリズムを保つよう心がけましょう。

そのためにも一日のスケジュールを固定し、表にして家族みんなが共有できるようにしましょう。

特に食事の時間は重要です。

食事は時間の基準になるだけでなく、栄養と健康の面からも大切です。

早寝早起きをしましょう。

朝はカーテンを開け日の光を浴びることで体内時計が調整され、一日のリズムが整います。

3.一日中家に閉じこもるのではなく、必ず一回は外に出て軽い運動をする

心地よい疲労は眠気を誘い、睡眠の質をよくします。

深く眠りにつくと回復も高まり、翌朝にはすがすがしい目覚めとなります。

家でじっとしていると肉体的疲労がないので寝付けず、生活リズムが崩れる原因になります。

外の新鮮な空気を吸って、適度な運動をすれば、精神的にもリフレッシュできます。

4.体温を調整して入眠スイッチを入れる

人間には眠りに入るための「入眠スイッチ」があるそうです。

その一つが、体内の温度と手足の表面温度の差を縮めることらしいです。

こうするのに有効な手段が「入浴」です。

体内の「深部体温」を下げ温度差を縮めるには、入浴で体温をいったん上げ、その後下げようとする力を利用します。

こうするとスムーズに寝付けます。

就寝90分前の入浴が効果的だそうです。

5.家族みんなで夜更かしをしない

現代はコンビニなど24時間営業の店も多く、スマホやパソコンなどのSNSやインターネットで大人も夜遅くまで起きています。

社会全体が夜更かしになっているので、当然子供たちも夜型になってしまいます。

よって親が心がけて早く寝るようにすることをお勧めします。

特に小さいお子様をお持ちの家庭はそうしてください。

色々やることがあると思いますが、それは子供を寝かしつけてからの方がいいでしょう。

また、子供を一人にしておくとどうしてもだらだらと深夜までスマホをいじったりしてしまいます。

目の届くところで、時間を決めて就寝時間を守るようにしましょう。

睡眠は特に子供には重要です。

十分な睡眠が取れればメリットは大きいし、逆に寝不足だと色々困ったことが起こります。

最近では「睡眠負債」なんて言葉も注目されています(この点に関しては、また別の機会に)。

冬休みだからと言って自由気ままに暮らしていると、睡眠障害などで学校に通えなくなってしまうかもしれません。

これは大問題です。

そうならないためにも、学校があるときと同様に規則正しい生活を送りましょう。

来週には新学期が始まります。

もし生活のリズムが乱れている人は今のうちに調整してくださいね。

そして、さわやかな気持ちで新年最初の学期を迎えらるようにしましょう。

2018.01.03

昨日はスーパームーンでした。冬は天体観測にいい季節、望遠鏡は要りません。星に思いをはせていろいろ考えるのもいい勉強です。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは生徒の知的好奇心を大切にします。

実は昨日、1月2日はスーパームーンでした。

月は楕円軌道を描いて地球を回っているので、地球からの距離が微妙に変化します。

その中で地球と月の距離が一番近くになると、地球から見た月が見た目上大きく見えるスーパームーンになります。

新年早々、なんだかめでたいですね。

レンズの関係でなんだか月っぽくないですが、上の写真がそのスーパームーンです。

私が見たときは天高く昇ってしまった後ですが、地平近くではもっと大きく、そしてオレンジっぽく見えたことでしょう。

これは大気の関係と目の錯覚だそうです。

不思議ですね。

ところで東京では、冬は空気が乾燥しているので水蒸気に邪魔されることなく、更に昼夜の温度差が少ないので空気の揺らぎも小さく、非常に天体観測に適した季節です。

しかも、日が沈むのも早いですし晴天率も高いと、好条件がそろっています。

あいにく東京は街の明かりがありすぎて、星の光がかき消されてしまいます。

私も帰り道、夜空を眺め、星座を探したりするのですが、星の輝きは非常に暗く見えます。

因みにこちらのサイトは、東京の光を消したらどう星空が見えるのかというシミュレーションを表しています。

とても興味深いのでご紹介しますね。

「もしも、東京中の電気を消えたとしたら…」へのリンクはこちら

単なる合成ですが、こう見えるのかと思うとワクワクしますね。

以前、私もカナダに行って夜、星空を眺めたとき、「これほどの星があるのか。」と驚いたものです。

しかも、流れ星が至る所から次々の流れて、非常に感動しました。

古代から人々は星に魅せられて、様々な想像を張り巡らし、科学としてだけではなくロマンとして星を感じます。

是非、この機会にお子様と一緒に星を眺めて、いろんなことを語ってみてはいかがでしょうか。

実は今私たちが目にしている星々の光は何万年前のものだとか、星の死は同時に新しい星の誕生だとか、地球外生命体がいるとか。

単なる科学では収まらない感情の高ぶりがあります。

また88星座を通して、古代ギリシャの神々の話をするのもいいでしょう。

面白い話がいっぱいあります。

先ほども述べたように、東京は夜が明るすぎて星が見えにくいです。

でも、ちょっとドライブすれば意外と見れるスポットがあります。

また、最近ではアプリでスマホを空にかざすと、星座を映し出すものもあります。

こんな感じで一工夫すれば、見えにくい都会の夜空でも、星を見つけることができます。

こうやって親子で(大人と)共有した時間はきっと子供たちの心に何かを残してくれます。

勉強を嫌がる子供でも、知的好奇心をくすぐれば、もっと学ぼうとするでしょう。

そしていい思い出になります。

幸いにも新春の天気はおおむね晴れ。

せっかくなので、寒い寒いと家に閉じこもるばかりではなく、外へ出かけてワクワクしましょう。

2018.01.01

新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは1月1日より授業を行っております。

新年あけましておめでとうございます。

本年もこれまで同様、一人でも多くの子供たちの力になるべく頑張ります。

早速目の前に入試が迫っています。

受験生には最善を尽くせるように支えていきます。

一般生にも、勉強で困ることのないよう指導していきます。

無料の冬季講習、体験授業、まだまだ受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

本日一日より授業を行っています。

生徒たちの勉強したい気持ちに応えるべく、正月返上でやっています。

小規模個別指導塾だからこそ、それぞれの事情に合わせ、授業内容から料金、時間帯まで、柔軟に対応できます。

これが葛西TKKアカデミーの強みです。

今年も葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーを宜しくお願い申し上げます

2017.12.31

今年一年、多くの方々に支えられてきました。大変ありがとうございました。年明けすぐに受験を控えています。個別指導塾葛西TKKアカデミーはこれまで同様、来年も生徒を第一に考え全力でサポートしてまいります。

本年中は多くの方々に支えれれ、誠にありがとうございました。

まだまだ十分ではありませんが、生徒たちの力になれたことを感謝しております。

常に生徒のことを考え、彼らの勉強したい気持ちを尊重し、親密に関わりながら勉強の指導をしてまいりました。

各家庭の事情や生徒の要望などを踏まえ、できるだけ希望に沿うように尽力しました。

この姿勢は今後も変わりません。

年が明ければ早々に入試があります。

個別指導塾葛西TKKアカデミーの受験生たちも最後の追い込みに入っております。

何とか全員の夢がかなうように、私も全力を尽くす所存です。

来年もまた多くの方々のご愛顧をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

葛西TKKアカデミー

塾長 溝渕 正樹

2017.12.30

中高生のスマホ活用術。スマホは便利な道具、上手に使えば勉強もはかどります。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは生徒たちの勉強状況をしっかり把握します。

子供たちを囲む環境は、私たちがそうだったころとは大きく違います。

当時なかった技術や考え方が登場し、今までの方法が通用しない場面が多々あります。

その代表的なものがスマホです。

スマホは便利な道具です。

道具だからこそ、それをいかに使うかで私たちの生活は大きく左右されます。

それは生徒も同様です。

スマホの弊害も多く指摘され、時には子供たちが犯罪に巻き込まるという大きな危険性をはらんでいます。

しかし同時に、うまく使えば今までにない便利な道具で、私たちを大いに助けてくれます。

以前、生徒たちの勉強におけるlineの弊害を述べました。

しかし、スマホは悪いことばかりではありません。

生徒たちと話をすると、彼らがいかに上手にスマホを活用しているかが見えてきます。

1.勉強で分からないことを調べる

勉強で分からないことがあれば、以前は教科書で調べ、それでも分からないときは人に聞くしかありませんでした。

でも、聞く相手がいないときは分からないままにせざるを得ませんでした。

今はインターネットで何でも調べられます。

英語の単語はもちろん、言葉の意味、時には問題の解法まで分かります。

葛西TKKアカデミーの生徒たちもよくスマホを使って調べています。

そのこと自体は議論の余地がありますが、自分で問題解決できる一つの手段を手に入れているのです。

2.友達同士で質問

lineなどは時と場所を選ばす多くの友達とつながることができます。

それを利用して、生徒たちはお互いに分からない問題を質問しあっています。

分からない問題をline上に流せば、誰かが答えてくれる。

このネットワークを利用してテスト勉強や宿題をやっている生徒はたくさんいます。

3.情報交換と収集

同様に勉強以外の情報交換も活発です。

例えばテスト範囲が分からないとき、lineで流せばメッセージを読んだ誰かが教えてくれます。

授業で聞き洩らしたこと、進路で分からないこと、色々な情報が行き交っています。

また、授業で黒板に書かれたものを撮ったり、友達のノートを撮ったり。

こうやって生徒たちは必要な情報を友達から入手するのです。

4.写メなどを使って簡単に記録

写メや簡易メモ機能を使って、様々なことを記録します。

勉強や授業のことはもちろん、課題の内容や予定など、スマホで簡単に記録し、必要な時にみることができます。

私の時代は、もしメモや配布されたプリントをなくしたしまったら絶望的になり、もう一度先生に申し訳なさそうに聞くしかありませんでしたが、今の生徒たちは先ほどの情報交換ツールを使ってこれらの記録を手に入れられるので、割と気楽です。

5.交友関係の拡大

今の生徒たちは簡単に人的ネットワークを広げられます。

以前驚いたのは、進学した時に入学以前の登校時にメールアドレスなどを交換し友達になることです。

一度会って相手のことはよく分からないのに、とにかくその場でアドレス交換をし登録するのです。

彼らにとって、この人脈作りは死活問題のようで、情報交換ができなかったときは不安にさいなまれるみたいです。

「もうみんなグループを作ってしまって、自分はその中に入る機会を逃したから、学校生活はずっと独りぼっち。」と入学前や新学期前から心配していました。

私からすると学校が始まる以前に友達になるのも驚きですし、学校生活が始まれば嫌でも一緒になるわけだから、自分が心がければ一人にはならないと思うのですが。

彼らはそうは考えないようです。

他にもいろいろあるようですが、今の生徒たちはそれなりにスマホを利用することも知っています。

上記の事例を見ると、何か他力本願のようで一人では何もできまいのかと思いますが、それができる時代だからそうなるのでしょう。

先に触れたように犯罪や架空請求、依存性など問題も多くあります。

大事なのは新しい環境に適応し、その利点を最大限に発揮し、危険性を最小限に食い止めるリテラシーです。

スマホは道具なので、良くも悪くも使う人次第です。

生徒たちとよく話し合い、自分たちに輸液になるよう使っていただきたいと思います。

2017.12.28

「途中式を書いたら不正解」、「学校で習っていないことを使ったら不正解」と小学生が指導されたそうです。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは丁寧に解き自主的に勉強することを称賛します。

先日、小学校の指導について気になる記事がありました。

ある家庭で、宿題をやっている子供がせっかく書いた途中式を消すのでその理由を聞いたところ、途中式を書くとバツにされると答えたそうです。

「10×2+3=20+3=23」と書いたら不正解で、「10×2+3=23」と書かなければならないそうです。

もう一つ。

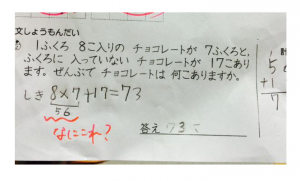

「1袋8個入りのチョコレートが7袋と、袋に入っていないチョコレートが17個あります。全部でチョコレートは何個ありますか?」という問題に対し「8×7+17=73 73個」が不正解となったとも書いてありました。

理由は掛け算を学校でまだやっていないのに、生徒が掛け算を使ったからだそうです。

正しくは「8+8+8+8+8+8+8+17=73 73個」と答えなければならないそうです。

そして採点した先生は上のようなコメントをつけて解答を返したそうです。

両者とも親のtwitterからネット上に広がり議論されました。

先ず前者に関して、どういう理由で途中式を書いてはいけないのか、その意図は不明です。

暗算の習慣を付けさせようとしたのでしょうか。

でも、暗算を優先させて途中式を疎かにすると色々困った事態が起きます。

特に指導して思うことは、途中式を書かない生徒は計算ミスが非常に多いということです。

途中式を書かないから、自分の間違えに気づかないし、確認もできないのです。

面倒と言って嫌がりますが、間違った解答をするのであれば、意味がありません。

時間がかかるかもしれませんが、始めは丁寧に計算するのがいいです。

スピードは後から付きますし、慣れると自然に暗算でできるようになります。

スピードがあってもいい加減だと、それを矯正するのは一苦労です。

特に小中学生は学びの初期に当たるので、面倒で苦労かもしれませんが、途中式を書くことを勧めます。

もう一つの途中式を書く利点は、途中式を書くことで思考の流れがはっきりと確認できるということです。

頭の中は定まらず常に揺らいでいます。

それまで「3」と思っていたものが急に「2」に変わることもあります。

紙に書いて視覚化すれば、その書いたものは固定され変化しないので、より思考が明確になります。

また、見直したときにどのように自分は考えたかも分かるので、より理解が深まります。

補足ですが、途中式を書くことはカンニング防止にもなります。

次に後者ですが、これは横一列の一斉教育という日本の教育の問題です。

同じ年齢の子供は同じ教育を受け、同じように振る舞わなくてはならない。

平等に基づいた方針なのでしょうが、それは全生徒が同一という前提に基づいてこそ成り立つ考えです。

現実は違います。

子供の発達はまちまちで、早い子もいれば遅い子もいます。

それは単なる違いであって良し悪しではありません。

あくまでも年齢は目安です。

だから、個人の差異を無視した教育は早い生徒にも遅い生徒にも合いません。

今回の件は恐らく学校に先んじて掛け算をその生徒は学んだのでしょう。

それを使っただけなのに不正解にされた。

現実で大人は掛け算を使うのが普通でしょう。

学校が指導したやり方はしません。

現実に照らし合わせても不自然です。

このような指導をされると、新しいものを学ぼうとする意志をそぐことになります。

せっかく自分で学んで使おうをしたのに、それを否定されると生徒の自分から率先して次の勉強をしようとは思わなくなるでしょう。

勉強への好奇心が失われれば勉強が面白くなく、嫌いになります。

先々のことを考えても、この指導は不適切と考えます。

実は私も同じ経験があります。

もう随分昔のことなのではっきり覚えていませんが、たまたま知っていたのか自分で考え出したのかよく覚えていませんが、まだ習っていない方法で答えて×にされた記憶があります。

悲しかったです。

ネット上でもう一つ指摘されたのが、この先生の「なにこれ?」というコメント。

これも生徒の気持ちを打ち砕く心無い言葉です。

この先生は生徒をどうしたいのかと疑問に思ってしまいます。

勉強は極めて私的なもので、一つのやり方で全ての生徒がうまくいくことは決してありません。

それぞれの生徒の事情を考慮に入れて柔軟に対応する必要があります。

しかし、日本の教育現場ではそれが十分できていません。

だからこそ葛西TKKアカデミーは個別指導を重視し、型にはまらない生徒の支援を最大のミッションとしています。

学校ではできなう部分を補うために活動し、どのような生徒にも手を差し伸べます。

2017.12.25

インフルエンザで学級閉鎖が出ています。受験生にとって今は一番大事な時、いつも以上に風邪に用心しましょう。病気になってしまったら元も子もないです。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは子供たちが健康に勉強できるよう考えます。

年が明けると本格的に受験シーズンが始まります。

受験生はみんな一所懸命に勉強に励んでいると思います。

この時期、気をつけないといけないのは体調管理です。

せっかく勉強しても病気で試験を受けられなくなっては、全て水の泡です。

もちろん受験前のこの時期に、病気で勉強に手がつかなくなるのも問題です。

だから、勉強も大事ですが、体調管理の方も注意してください。

先日、都内の学校でもインフルエンザによる学級閉鎖があったそうです。

現実にインフルエンザが発生しているということです。

従って、インフルエンザにかかっていない生徒も注意しなければなりません。

ではインフルエンザへの対策として何をすればいいのでしょうか。

1. マスクをする

自分がインフルエンザにかかった場合はもちろんですが、予防という意味でもマスクをしましょう。

インフルエンザには飛沫感染もありますので、マスクは口や鼻からウィルスを吸い込むのを防げます。

2. 手洗いとアルコール殺菌

ウィルスは水やアルコールに弱いので、これは有効な手段です。

外出から戻ったとき、トイレから出たときなど、こまめにしましょう。

3. 加湿器などで湿度を上げる

ウィルスは湿度に弱く、湿度が50%を超えると活性が落ちるそうです。

加湿器で室内の湿度を上げるとウィルスの予防になりますし、喉を感想から防ぎ潤いを与えるので、喉を守ることにもなります。

加湿器がなければ、濡れたタオルを干すだけでも違います。

4. やはり体力は重要

勉強で寝不足になると免疫力が落ち、インフルエンザにかかりやすくなります。

十分な食事を取らないで栄養が不足しても風邪にかかりやすくなります。

受験で忙しい時こそ、規律ある生活を心がけましょう。

5. 家に閉じこもりっぱなしにならないで、適度に外に出て、日の光を浴び軽い運動をしましょう

部屋にずっといると気分が滅入ってしまい、精神衛生上よくありません。

外の空気を吸って、頭をスッキリさせるといいでしょう。

日光を浴びると免疫力も上がるし、軽い運動で血行もよくなりストレス発散になります。

ただし、人ごみに入ると風邪をもらう可能性があるので、不必要に人が大勢いるところに行くのはやめましょう。

インフルエンザにかかったなと思ったらすぐにお医者さんのところに行きましょう。

適切に対処して早く治し、再び勉強に取り組めるようにしましょう。

風邪の引き始めは水分補給とビタミンなどの栄養補給をしっかりしてください。

大事な時期です。

用心に越したことはありません。

残り少ない時間を有効に使い、受験を成功させるためにも、体調管理には気をつけてください。

2017.12.23

明日はクリスマスイブ。「サンタさんっているの?」と聞かれたらどうしますか。私はこんな風に考えます。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは親子の愛情を大切にします。

明日はクリスマスイブ。

楽しみにしている人も多いでしょう。

子育てをしている親にとって困る質問の一つが、「サンタさんって本当にいるの?」ではないでしょうか。

皆様はどのように答えますか。

私ははっきりと「いるよ。」と答えます。

サンタクロースって何なのでしょうか。

赤い服を着た白いひげのおじいさん?

恐らくこれは象徴なんだと思います。

子供たちを愛おしく大切に思い、笑顔にしてあげたい、幸せになってほしいと願う心。

これがサンタクロースだと思っています。

その心の表れとして、その思いを託してサンタクロースが存在すると思います。

だから、赤い服を着た白いひげのおじいさんでなくてもサンタクロースなのです。

その思いは親子の間だけでなく、色々な間柄にも存在し、その表現手段としてサンタクロースがいるのです。

だから、例のおじいさんでなくてもいいのです。

だから、プレゼントを渡されないからと言って、サンタクロースがいないということにはならないのです。

愛情や優しさ、思いやりなどと言う人のものは目に見えません。

でも、私たちはそれらが存在することを知っています。

同様に、赤い服を着た白いひげのおじいさんがプレゼントを持ってきたところを見たことがないからと言って、その存在を否定することはできないのです。

以上のことから、私はサンタクロースがいると答えます。

人々が子供や他の人のことを思う限り、サンタクロースはいるのです。

クリスマスという特別な時間を楽しく大切にお過ごしください。

そして、人と人との愛情を再認識し深め、より強い絆になることをお祈りします。

この愛情があれば子供たちも健やかに育ってくれるでしょう。

そして、葛西TKKアカデミーも全ての子供たちに幸せになってほしいと願い、その力になりたいと真剣に考えています。

それではよい休日をお過ごしください。

2017.12.21

最近、「ブラック校則」という言葉を耳にします。本日は校則について考えたいと思います。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは子供たちのことを考え、彼らの力になります。

先日、世界の校則についてのテレビ番組がありました。

いろいろ興味深く見ていましたが、印象に残ったのはフィンランドの校則でした。

国際的な学力調査で常にトップクラスにある国ですが、日本のような事細かい校則と言うものはありませんでした。

本当に基本的な生活態度の注意事項くらいしか、決まりらしいものがありません。

フィンランドの生徒に日本の校則について話すと信じられないという反応でした。

「学校は勉強しに行くところで、服装は関係がない。」

日本のように服装についての決まりはないそうです。

それどころか、頭髪、携帯の持ち込みなども自由とか。

授業中、寝そべって勉強している生徒もいました。

校長先生によると、「生徒が集中して勉強ができることが大切」で生徒の自主性を重んじることでやる気を伸ばすそうです。

話を戻して、「ブラック校則」について考えます。

「ブラック校則」とは合理性もなければ必要性もない理不尽な校則で、生徒に対し「それがルールだから」と論理的な説明もできないものが多いそうです。

「ブラック校則」が注目されるようになったのは、大阪の女子高生の髪が生まれつき茶色いのを黒く染めるように強要したという事件がきっかけです。

状況や前後の文脈は考慮せず、ただ決まりだからと言って校則に合わないものはひとくくりに違反者としてしまう。

これが人権侵害、人格侵害に当たるのではないかと、「ブラック校則」をなくそうという運動が活発になりました。

確かに組織や社会において、他者の迷惑にならないように、お互いの尊厳を守るようにある程度の決まりは必要です。

でも、それがただ単に管理しやすいからと言う理由で存在するのであれば、その決まりは根本的に間違っているでしょう。

校則を「水戸黄門の紋所」のように使い、あらゆる種類の管理における免罪符にしては問題です。

誰もが存在意義と必要性を認識できるものでないといけません。

問いてみましょう、「本当に妥当ですか。」と。

いろいろ議論はありますが、私が一番懸念するのは、「ブラック校則」が意図しようとしまいと生徒たちに送っているメッセージです。

思春期の生徒は様々なことに悩み苦しみます。

自分が孤独に感じどうしていいか分からないこともよくあります。

そんな時、信頼できる大人がいればどれほど心強いことでしょう。

しかし、「ブラック校則」は彼らには理不尽な支配権力の象徴となってしまう。

理屈も通らない決まりで自分たちを縛り付ける。

一塊にルールを押し付け、自分たち一人ひとりを考えてくれない。

当然不信感が生まれ、対立か無力感に失望する。

これでは生徒たちは救われません。

民主主義の素晴らしい点は、どんな人も等しく尊重され話し合いに参加しできることです。

いくら集団指導だからと言って、個々の尊厳を汚していいとは思いません。

確かに校則としてしまえば有無も言わさず従わせられるので楽でしょう。

でも、人を育てる教育とは楽をするものではなく、生徒も大人も苦労しながら成長するものではないでしょうか。

だからこそ聖職とも呼ばれるのです。

私も非力ではありますが、教育に関わるものとして、生徒に信頼され苦楽を共有しながら、彼らの成長の糧になりたいと考えています。