塾長ブログ

2022.02.21

宿題はいつやればいいの?どうやればいいの?効果的なやり方は?

今日はある質問に対して考えてみたいと思います。

「宿題について、いつやるのがいいのですか。そして、どのようにやるのがいいのですか。」

確かに考えてみればよく分からないかもしれません。

やるだけなら(やったという体裁を繕うだけなら)、どうという形でも終わらせさえすればいいのですが、勉強になる、そして効率のよい宿題のやり方となると、ちょっと注意が必要です。

宿題をやるタイミング

塾をやっていて感じるのが、宿題を直前までやらない生徒が多いということです。

成績の良くない生徒は特にその傾向が強いです。

前回の授業から一週間近くたって問題に取り組んでも、授業で習ったことの多くが忘れられ、従って、せっかく授業で説明していても正解を出すことが難しい。

これでは宿題の効果はありません。

宿題はできれば習ったその日、遅くても次の日にはやってほしいものです。

こうすると記憶も新鮮なので、宿題を解きながらその日に習ったことを思い出されるので、問題もたくさん解けます。

解きながら、その日の授業で起きたことと一緒に思い出す。

人間の記憶は覚えたいものそのものを脈絡もなく覚えるより、何かと関連付けてそれを手掛かりに思い出すようにした方が定着します。

歌を歌うとき、しばらく歌っていないにも関わらず、メロディーに合わせて最初の一節を歌えば、思い出そうと努めなくても次から次へ歌詞が頭の中に出てきて歌える経験をしたことはありますか。

また、年号を覚えるとき、語呂合わせで「鳴くよウグイス平安京」なんて言って「794年」を覚えませんでしたか。

それと同じように、記憶には思い出すきっかけとなる「キュー」と上手に結びつけることがコツです。

学習項目だけでなく授業での出来事を思い出すためにも、習ってすぐに宿題に取り掛かることをお勧めします。

そして、塾の宿題のように週に一回の宿題であれば、次の授業までに二、三回は繰り返してもらえると最高です。

有名な「忘却曲線」の研究にもあるように、物事を覚えるにはすぐに何回も繰り返した方が脳内に定着します。

人間は覚えたつもりでも、実は完全には覚えていなかったりします。

その思い違いや誤りを修正するためにも、時間がある場合は宿題を繰り返しやった方がいいです。

「一度できたから大丈夫」なんて言いますが、意外と同じ問題をやっても全問正解にならないことが多いです。

そして、何回も問題を繰り返し解くためにも、答えは問題集やプリントに直接書き込まない方がいいです。

一度書いてしまうと答えが見えるので勉強の練習としては二度と使えません。

ノートに解答をすれば、元の問題は綺麗なままなので、宿題のときに限らず、後日総復習するときも何度でもその問題を活用することができます。

プリントや問題に書き込んで宿題を提出しなくてはならないときも、できれば何度かノートにやってから、最後に書き込むのが理想的です。

学校のように提出までの 期間が短い時はやむ得ない、一回で我慢しましょう。

それでも、その一回を慎重に丁寧にやれば内容も身に付き、宿題の価値が生まれます。

こうして習ったときに習ったことを着実に一つずつ身に付けていくことが勉強のコツです。

とは言っても、そんな風にはなかなかできない

ここで問題が二つ。

一つは、授業から解放されて心が緩み、ちょっと休みたい、すぐに宿題をやる気にはなれないこと。

もう一つは、何回も繰り返すことが面倒くさく、やる前から嫌になってしまうことです。

どちらも理解できますが、でもやる価値は十分にあると私は断言したいです。

授業が終わってホッとしてやるみたい気持ちも分かりますが、そこはもう少し我慢して宿題をしてから休憩しましょう。

やる決心がつくまでは大変ですが、そこを何とか乗り越えて、全ての憂いをなくしてから休むとこれまで以上の安心と安らぎが得られますよ。

そして、繰り返す作業も同じです。

どうしても怠けたい気持ちがありますが、そこを自分でコントロールできるようになると人間としても一つ成長につながります。

どちらも子供一人で成し遂げるのは難しいので、やはり周囲の大人のサポートがあった方がいいです。

このとき、「やりなさい」と強要するのではなく、励まし後押ししてできたらほめたたえることが大切です。

そうして徐々に慣れ、習慣化すれば自然と上手な宿題のやり方が身に付きます。

ダメな宿題のやり方

よくあるダメな宿題のやり方として次のようなことがあります。

ギリギリまで宿題をやらないで、間に合わないから答えを丸写しして提出する。

これは何の意味もありません。

ただその場しのぎでごまかしただけで、何の勉強にもなっていません。

当然何も学んでいないから何も身に付いておらず、結局いつかまた学び直さないといけません。

二度手間です。

しかも、勉強は既習事項を基にして新出事項を習うので、ごまかしを続ければどんどん新しいことも分からなくなります。

この負のスパイラルが進めば進むほど分からないことも増え、やり直さないことも増え、最終的には時間が無くなり受験などでは大きなマイナスとなります。

更に、答えを丸写ししても先生はしっかりそれを見抜いています。

ただ何も言わないのは、そんなことをしても最後に困るのは自分だということを知っているからです。

知らないふりをふりをするのは自己責任だから関与しないということ。

バレていないわけではありません。

安易にその場しのぎでできたふりをするのはやめて、できない自分を受け入れ、その上で一つ一つ丁寧に学んでいくことが重要です。

そして、一人で解決できないときは葛西TKKアカデミーに来てください。

いつでも生徒たちの力になる用意があります。

まあ、彼らがごまかしたい気持ち、できない自分を受け入れられない気持ちもよく分かります。

これについても、また別の機会に。

でも、効果のない勉強はしない方がいいと忠告しておきます。

やるなら最大限に、そしてここで決める。

そんな気概で宿題をしてください。

家に帰ってゲームやテレビ、SNSなどでなかなか子供が机に向かおうとしないと、親としては不安で心配でイライラしますよね。

毎日何時間かは家でも勉強してほしいのに、だらだらしてやらない。

後で自分が困るのは分かり切っているからこそ、大きな声をつい出してしまう。

せめて宿題だけでもやってくれればという親心はとても理解できます。

今回述べたことを参考に、宿題をする意義を親子で話し合い確認して、なぜやらなくてはいけない分かれば少しは自覚して自分からやってくれるかもしれません。

または、「家」という環境が子供を勉強に取り掛かりにくくしているのかも知れません。

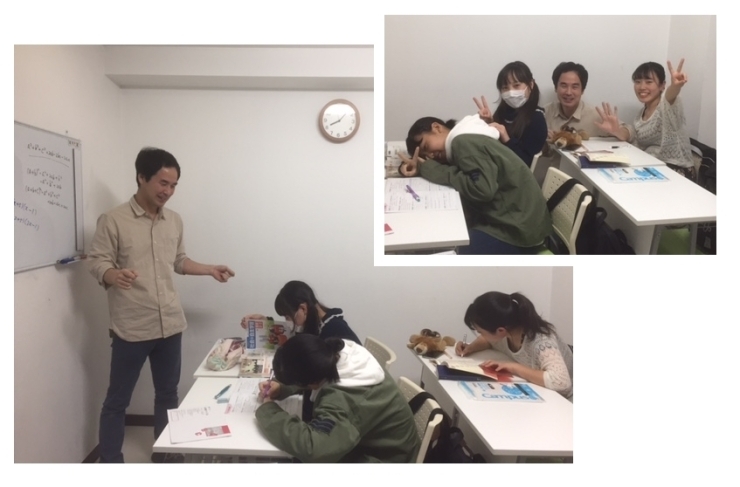

そんな時は葛西TKKアカデミーに連絡をください。

勉強しやすい環境が整っていますので、集中して勉強ができると思います。

分からないときは先生に質問もできますから、第二の勉強部屋として葛西TKKアカデミーを活用していただければ幸いです。

2022.02.19

定期テストで高得点を取る方法!キーワードは「自己肯定感」

もうすぐ定期テストの生徒もたくさんいると思います。

テストで良い点数を取るにはどうすればいいのでしょうか。

定期テストでは出題範囲も決まっていますし、限られているのでテストに向けた準備は比較的しやすいと思われます。

要はやればある程度の点数は取れるのです。

しかし、実際にはやり方が分からず、なかなか勉強に手がつかない、やっても成績が伴わないことが多いです。

どうすればいいのでしょうか。

やっても効果がない

これまでの定期テストで一応勉強はしているのに結果が伴わない状況が続くと、「やっても意味がない。」と考え、勉強をやろうとしなくなることが生徒にあります。

特に学校の勉強は結果が出るまでには時間がかかり、ある程度の忍耐力が必要なのですが、何事もすぐに結果を求められる時代においては待つことができず、早急に結論付けようとする傾向があります。

だから、発展途上の段階で「勉強をやっても変わらない。」「自分はできない。」と結論付けてしまうのです。

もう少しでできるようになるのに、そこまで待つ余裕がない。

途中段階なのに、その状態を結論として「自分は勉強ができない」とする。

特に、勉強が嫌いな子供、勉強ができない子供は基本的に勉強から逃げたい心理がはたらくので、この結論は自分の心理を正当化する口実として利用され、子供たちがやらないことを自分や他人に認めさせる方便になります。

「自分はやってもできない。それは自分のせいではなく、元々その能力が自分には備わっていないから仕方ないこと」

この自己否定が問題の一つです。

彼らにとって勉強は苦痛でありますから、子供の心理も理解できなくはないのですが、だからといてこのままで何もしなくてもいいという訳にはいきません。

ほとんどの生徒は小学校一年生の時は勉強を楽しくやっていたのに、学年が上がるにつれ勉強が分かりにくくとっつきにくいもの、つまらないものと感じ、そしてやりたくないものに変化していきます。

そんな時に、周りからただ「なんでできないの。」「勉強しなさい。」と言われ続けると、「自分はダメな子なんだ。」、「存在理由がないんだ。」と「自己肯定感」を下げ、あきらめてしまいます。

実際に自己肯定感と成績の関係はデータがあり、自己肯定感が学力と大きく関係があることが多くの研究で示されています。

そこで今回は成績を上げるために、この「自己肯定感」に注目してみましょう。

自己肯定感を下げないためには

自己肯定感が大切なのはわかりましたが、それを下げないようにするにはどうすればいいのでしょうか。

この点に関して最近はコーチングという言葉がよく使われます。

もともとコーチングとはスポーツ選手が良い結果を出すように考えられたもので、具体的な指導法というよりは指導時の心理、モチベーションを上げるためのものです。

ここでは何よりもコミュニケーションが重視され、一方的な強制というよりは相互の話し合いによる合意、または導くことによりより適した心理状態にもっていくものです。

コミュニケーションを通じ信頼を高め、拒絶を避けるのです。

「できない」ということを叱るのではなく、問題解決にはどうすればいいか質問し、一緒に考えていきます。

子供たちはこちらが指図しなくても、何をしなければならないか大体知っています。

子供たちの答えを文字や図にして、目に見える形で現状を表します。

それを見ながら、具体手に何をするのか子供たちに考えさせ、決めさせます。

こちらは提案をすることはあっても、強制はしません。

あくまでも最終決定は本人にさせます。

漠然と「頑張る。」と言っても何をしていいかわかりません。

いつ何をどうするかをはっきりさせれば、自分のすることが明確になり、勉強も取り組みやすくなります。

叱られてばかりで具体的に何をしていいか分からない状態は自己肯定感を著しく下げます。

子供は委縮し、勉強が大きなストレスとなってしまいます。

勉強が嫌いになってしまうと、それを直すのは大変な労力が必要となります。

出来ればそうなる前に手を打つべきです。

「自己肯定感」が責任感を高め、勉強にプラスのスパイラルを生む

コーチングをしながら何をするか決めさせると、自分が決めたことだからある程度責任をもってやるようになります。

そうして、全体ではさほど変わらなくても、少しでもできるような点があったら、そこをほめてあげましょう。

(そのためには子供をよく観察する必要があります。)

「すごいね。どうやってできるようになったの。」というように、また質問してください。

そうすると自分の何が良かったのか確認できます。

これがよりよく勉強するためのヒントを子供たちに与え、子供たちは自分たちで考え、さらに自分の勉強法を洗練していきます。

当然できれば気分もいいので、自発的にどんどんやるようになります。

うまくいったことは繰り返し、うまくいかないときはどうしたらいいか考えさえ次の実践で取り入れていきます。

質問と自己肯定感を高めることによって、より良い状態に子供たちを誘導していくのです。

これは単に叱るより効果があります。

定期テストに限らず、試験で良い成績をあげるにはしっかり勉強すればいいのです。

しかし、多くのできない生徒は勉強が苦痛で逃避したくて仕方ありません。

だからそんな時、周りが勉強できないこと(まだ途上段階であっても)を責めれば、それを口実に勉強できない自分を否定し、「勉強できないからやらなくてもいい」という論理にたどり着きます。

これでは何の意味もありません。

大事なのは「自己肯定感」をいかに高めるかということ。

自分はできるということが分かれば、勉強の励みになり、より高みを目指そうという気持ちにもなります。

自分で自分を見つめながら、どうすればより良い結果を出せるか工夫するようになります。

そういった状態に導いてあげることが、周囲の人間が子供のためにしてあげるべきことです。

結局、勉強は本人がやるしかなく、他の人はそれがしやすいように手伝い整えてあげるしかできません。

そのためにも一度お子様の状況を見直し、「自己肯定感」を理解して、それを上手に活用しましょう。

きっと良い方向に変化が現れると思います。

そうすればテストの成績は必ず上がります。

2022.02.18

来週月曜日は都立入試なので受験前日および当日朝の過ごし方教えます!

来週月曜日はいよいよ都立入試の日です。

長かった受験勉強も終わり、これまで頑張った皆さんの成果を見せるときです。

本当に長い間、ご苦労様でした。

受験生皆さんの成功を願っています。

そこで今回は、入試前日の過ごし方についてお話します。

どのようにすればいいのか。

万全の態勢を整えてテストに臨んてほしいと願います。

もう少しです。

最後の最後でつまずいて悔しい思いをしないように注意してください。

入学試験前日および当日の朝の過ごし方

ここまで来たのだからジタバタしてもどうしようもありません。

今、一番考えなくてはいけないことは、本番でどうしたら自分の持っている力を全て出し切れるかです。

いくら勉強してたくさん覚えて問題もたくさん解けるようになっても、肝心の本番で舞い上がって頭の中が真っ白になって、いつもならできるはずの問題も十分に答えられなかったのでは、何の意味もありません。

前日は勉強のことより、本番をいかにベストのコンディションで迎えるかを考えてください。

そこで前日の過ごし方で注意する点をいくつか挙げていきます。

1.前日は勉強しない

前日は勉強しないでください。

直前で慌ててやっても大した力にはなりません。

むしろ、寝不足になり本領を発揮できないリスクの方が恐ろしいです。

不安でしょうが、考えても仕方ありません。

勉強はしないと割り切って、精神と体のコンディションを最高に持っていく方が賢明です。

2.前日に準備は終わらせる

持ち物や着替えなど、受験の準備は前日に終わらせましょう。

当日の朝慌ててやると時間が間に合わなくなり、焦って心が落ち着かなくなります。

また忘れ物もしてしまいます。

会場までの道のりも確認し、必要であれば地図も用意しましょう。

できれば事前に自分の足で、実際に行ってみるとより安心です。

3.リラックスして精神を落ち着かせる

夕方帰ってきたら早めに食事をしてゆっくりお風呂に入りましょう。

そうして精神をリラックスさせてください。

気持ちが不安定だと、いい結果は残せません。

就寝1時間前の入浴が眠りにはいいと言われています。

4.食事

夕食と朝食はこってりしたものは避けましょう。

腹八分くらいにして、消化しやすいものを食べましょう。

特に朝食でとりすぎると消化に血液が使われ、頭まで回りません。

全く食べないのもよくありません。

脳は体内で最もエネルギーを使う器官です。

内臓が弱くすぐに下痢などを起こしやすい人は、薬も携行しましょう。

持っているだけでも安心して、症状が出にくくなります。

5.早寝早起き

試験は朝からです。

寝ぼけた脳では頭がはたらきません。

人間の脳が本来の働きをするには、起床から2~3時間かかるそうです。

つまり試験時間に合わせて逆算すると、朝6時には起きないといけないことになります。

そのためには早寝早起きが大事です。

つまり、夜更かしをしてはいけません。

どうしても眠れないときは無理に寝ようと考えず、目を閉じて静かに横になりましょう。

こうするだけでも体の70%は休めます。

逆にあれこれ考えると余計目が冴えてきます。

足元を暖かくするのも効果的です。

6.早めの出発

当日は何があるか分からないので、出発は早めにしましょう。

電車やバスが遅れたり、道に迷ったり、思わぬ怪我をしてしまったり。

会場につくまでトラブルが起きても対応できるようにしてください。

もし何か起きたら、速やかに試験会場に連絡しましょう。

早めについて、少しゆっくりできるくらいが丁度いいです。

会場を軽く散歩したり、窓からの景色を眺めたり、深呼吸したりして、気持ちを落ち着け集中力を高めましょう。

7.自分を信じ力を出し切る

これまで十分に準備した人もしてこなかった人も、今となってはじたばたしても始まりません。

今できることは自分を信じ、持てる力を全て出し切ることだけです。

ダメだとか不安だとかネガティブな気持ちでいると本当にそうなります。

人間はメンタルが実力発揮に大きく影響を与えます。

「自分はできる、大丈夫。」と自分に言い聞かせ、自己暗示をかけてください(スポーツ選手がよくやります)。

そうすると思いもかけない力が出るものです。

以上、試験前の過ごし方をお話しました。

前日からの話でしたが、できれば数日前から生活のリズムを試験当日のスケジュールに合わして調整できるといいです。

ここまできたら、どっしり構えて、「なるようになる」の精神でどんなことがあっても大丈夫と自分に言い聞かせてください。

自分のプラスの将来を考え、気持ちをポジティブにもっていってください。

自分の持っているものを全部出し切れば、結果は後からついてきます。

今は結果を考えるより、目の前の試験で自分のベストを尽くすことだけ考えてください。

そして、試験当日は時間の許す限り最後まで諦めず、ギリギリまで自分を信じてもがいてください。

大丈夫、これまでしっかりやってきたのなら必ずうまくいきます。

幸運を祈っています。

頑張ってください。

2022.02.17

テスト前恒例葛西TKKアカデミー無料開放!塾生でなくてもOK!

葛西TKKアカデミー

2022/02/17

来週には都立高校の入試も行われ受験シーズン真っただ中です。

しかし、実は来週は学年末テストがある学校も多いです。

受験生は当然受験勉強の最後の追い込みですが、そうでない生徒も学年最後の定期テストに向けて頑張らないといけません。

定期テストには早目の準備が重要!

学校からの課題を早く終わらせ、テスト範囲の確認と練習をする時間さえ取れれば、定期テストで悪い結果になることは先ずありません。

もちろん、葛西TKKアカデミーもお手伝いしますよ。

葛西TKKアカデミー恒例の定期テストお手伝い企画

そこで毎度お馴染み、葛西TKKアカデミーの定期テスト前イベント、「塾無料開放」!!!

誰でも無料で塾が利用できます。

全ての生徒のために塾を開放しており、当然、葛西TKKアカデミーに在籍していない生徒でも構いません。

気軽に来て、勉強してください。

家でいろいろな誘惑や邪魔があって、なかなか勉強しづらいと思います。

ここなら集中してできます。

自由に自習ができ、分からないところはもちろん葛西TKKアカデミーの先生に質問できます。

5教科全てに対応し、指導します。

勉強のことなら何でも遠慮なく聞いててください。

学校帰りに立ち寄って、勉強してから帰っても構いません。

土日は昼からテスト対策を行います。

また、最近再流行中の新型コロナウイルスが心配という方はオンラインで質問もできます。

電話やメールでも質問受け付けますよ。

どのような形であれ、葛西TKKアカデミーは皆様のお役に立てるように最善を尽くします。

このテスト前恒例企画「葛西TKKアカデミー無料開放!」は無料なので利用しない手はありませんよ。

どうか皆さんふるってご参加ください。

きっといいことがあります。

ご利用の際は、事前にメールをいただけると幸いです。

e-mail:tkkac2016@gmail.com

「学校で習ったけどよく分からなかった。」

「休んで抜けてしまった。」

「分かっているつもりだけど、確認したい。」

「学校の課題をする場所がほしい。」

「だいたい分かったから、もっと練習問題を解きたい。」

など思っている生徒は是非訪ねてください。

皆さま大歓迎です。

葛西TKKアカデミーを利用して、テストでいい成績を残しましょう。

この機会をお見逃しなく。

課題は大事!葛西TKKアカデミーで学校の課題を終わらせよう

定期テストで苦労するのが、テストそのものもそうですが、学校から出される課題です。

課題はきちんとやらないといけません。

理解を深めるのはもちろん、実は提出物は成績(平常点)の大きな部分を占めるので、もし遅れたり出さなかったりすると成績が大幅ダウンしてしまいます。

いくらテストの点が良くても提出物が出ていないと大幅減点になりますよ。

かと言ってその場しのぎの答え丸写しはダメですけどね。

課題を軽んじることなく、早いうちから取り組み、提出日には出せるように、余裕をもって計画し終わらせましょう。

しっかりとした準備が好成績のカギ!

もう皆さんうすうす気づいていると思うのですが、定期テストの問題の大半は学校のワークや教科書からの問題です。

時には授業中に使ったプリントや、授業でノートに記録したことも含まれます。

入試や学力テストと違い、範囲も限定され、出題内容もこのようにある程度予測できるので、テスト前にこれらをしっかりやり込んで準備をしていれば、テスト結果は必ず良くなります。

課題をしっかりやっていれば、それだけでかなり得点が取れると考えられます。

だから、課題をきちんとやって、分からないところ、間違ったところは必ず質問だどして解決してください(葛西TKKアカデミーは質問大歓迎です)。

ワークや教科書でできなかった問題を繰り返しやって、完ぺきにできるようになればもう安心です。

今度のテストはかなり期待できますよ。

あなたの第二の勉強部屋

とは言っても、家ではなかなか集中して勉強できないのではないでしょうか。

ゲームやテレビ、携帯やYouTube。

誘惑が多すぎて、勉強が手につかない。

時には家庭で起きる家族の会話も気になってしまう。

そんな人は是非葛西TKKアカデミーへ。

ここでなら勉強に集中でき、自分の実力を高めるには最適です。

塾生でなくても遠慮なく利用してください。

しかも、無料!

勉強しやすい環境が整っているので、自分でコツコツ課題をやれますし、分からないときはいつでも先生に質問し、どんどん教えてもらいましょう。

小規模塾なので生徒も少ないので、自分の勉強を見てもらえる時間がとても多くなります。

これも葛西TKKアカデミーの良いところ。

さあ、学年最後のテストで有終の美を飾りましょう。

これまで一年かけて学んだことを全て出し切り、これまでで最高の成績を得らえるように頑張ってください。

葛西TKKアカデミーを利用すればきっといいことがあります。

2022.02.16

”どうして勉強しなくてはならないの”と聞かれたら

今回は「どうして勉強しなくてはならないの」「勉強して何の役に立つの」と質問されたとき、どのように答えるか考えましょう。

親なら一度はこの質問を受けたことがあるのではないでしょうか。

その時どのように答えましたか。

答えられなくてごまかしたりしませんでしたか。

この質問はなんて答えていいか、非常に困りますよね。

でも、その場しのぎでごまかして答えても、子供はそれを見破るので、これはかえって逆効果。

やはり事前にある程度どうするか考えて準備しておくのがいいと思います。

そして、この質問で気をつけなければいけないことは、実はこの問いには絶対の答えはないということです。

数が苦みたいに一つの問題に明確な一つの答えがあれば簡単なのですが、この質問は百人知れば百通りの回答があり得ます。

じゃあ、どうすればいいのでしょうか。

この百通りの回答のどれを自分は答えればいいのでしょうか。

ごまかしの答えはNG

人間、何かを行うときは、その目的や意義を明確にしたいものです。

そうでなければ自分のやっていることが自分にとって価値があるのか無駄なのか分かりません。

この点がはっきりと自分の能力アップにつながるとか、自分の大切な人を喜ばすことができるとか、そういうポジティブな理由が見つかれば、本人も勉強に身が入ると思います。

意味の分からない作業は不安ですし、苦痛ですし、やりたくなくなります。

特に学校の勉強はその成果が必ずしもすぐに出る訳ではなく、時には学校を卒業して社会経験を積んだ後に実感として表れることもあります。

だから、学校に通っている生徒は今よく分からないので、「自分のやっていることは何のためか、本当に自分の役に立つのか」知りたいのです。

「そんなこといいから勉強しなさい。」

こんな答えは子供を納得できませんし、「大人は答えられないんだ。」と見なしてしまいます。

こうして答えられない大人に対し優越感に浸る。

同時に、「自分は理不尽な状況に置かれている。正当な理由がないんだから勉強しなくてもいい。」と勉強しない言い訳に利用するだけです。

「当り前でしょ。常識。」

常識は絶対の真理ではないから、この答えも子供にとって正解とは思えないでしょう。

どのように対応するか

勉強を強いる大人への反抗として、答えられない質問をあえてしているのです。

一休さんみたいに、無理難題を上手くとんちで切り抜けられたらいいのですが。

完璧な答えが出ればいいが、そんなものはないことぐらい子供も分かっています。

あえて答えにくい質問をして、大人が答えられないとき、それを盾にとって自分の勉強しない、またはできないことを正当化しようという魂胆が考えられます。

もしくは、純粋に「勉強する意味が分からない」という子供もいます。

先ほど述べたように、勉強の意義や目的がよく分からないから知りたいという訳です。

この場合は明確で納得のできる答えが見つかれば解決です。

きちんと話を聞いてまじめに向き合ってあげれば、不信感を抱くこともなく、安心して勉強に取り組むことができるようになるでしょう。

いずれにしても大事なのは、大人一人ひとりが自分なりの答えを用意しておくということです。

近所の親同士でもいいし、職場の同僚でもいい。

一度みんなで討論してみてはいかだでしょう。

家庭の状況を共有し話し合うといい答え、少なくともヒントは見つかるかもしれません。

三人集まれば文殊の知恵といいますし。

インターネットで調べて、色々な人が何と言っているか調べるのもいいでしょう。

一人で答えようとしないことです。

そもそもそんな簡単な問題ではないです。

または、子供と話しあって、子供自身で自分の答えを見つけさせるというのも一つの方法です。

どうしてそんな質問するのか、子供の真意を理解し共に悩むことで、

子供は自分のことを真剣に考えてくれている思う。

そうして親や人の意見、経験を聞きながら参考にし、自分で考え、

自分なりの答えを導き出せるように手伝ってあげてください。

そこに信頼関係がほしいだけなのかもしれません。

また先ほど触れたように、単純に勉強が嫌で、その言い訳をするためにこんなことを聞くのかもしれません。

そんなときも本人としっかり話し合い問題の本質をきちんとくみ取ってあげましょう。

一緒に考え、自分の納得のいく解決策が見つかる手助けをしましょう。

本当はそこが問題なのではないのかも

この質問の本当の意図は、答えを求めているのではないのかも。

もしくは、勉強ができていない自分に対する負け惜しみなのかも知れません。

勉強ができなくて悔しい、つらい、悲しい。

そんな気持ちの裏返しで質問してくる。

そのような時は、子供の気持ちをしっかり理解してあげて、励まし、勉強は大切だと導き、自分はできるのだと自信を持たせてあげてください。

こちらの場合もごまかすのではなく、子供と正面から向き合い、真剣に話を聞き、できれば自分の経験などを踏まえながらアドバイスをしたり、一緒に悩み考えてあげましょう。

この質問に対しては置かれている状況により最適な答えは変わってきます。

だから、何が正解とは言えません。

ただ一つだけ心に留めてほしいことがあります。

それは絶対の答えはないということ。

子供に対して言った答えがどうもしっくりこないようでしたら、もう一度話し合いましょう。

何度も何度も悩みを共有し、一緒にあれこれ考えてみましょう。

そのうちいい答えが見つかるかも知れませんし、一緒に考えていくうちに子供の中で自然と納得し、答えなんてどうでもよくなるかも知れません。

結局、親身になって一緒に話し合ってあげるということが一番大切なのではないでしょうか。

皆様はどう思われますか。

ご意見、お聞かせください。

2022.02.16

勉強嫌いになったときはどうすればいいのか

以前、子供たちが勉強嫌いになる原因について探ってみました。

今回はその続きで、各々の原因に対してどう対応すべきか考えてみたいと思います。

一番いいのは「勉強嫌いにさせないこと」

「勉強嫌い」は一度なってしまうと、それを直すのは非常に難しいし、どんどん広がり勉強すること自体ができなくなってしまいます。

だから、一番いいのは「勉強嫌い」にさせないこと。

つまり、周囲の人間が気をつけて、子供たちが「勉強嫌い」なりそうなときに手を打つのがいいのです。

「勉強嫌い」に関しては治療療法より予防療法の方が簡単ですし、費用も掛からずに済みます。

この予防という点については、また別の機会にお話しようと思います。

しかし、多くの家庭ではこれができず、「何とかしなくては」と思った時には、既に「勉強嫌い」になってしまっているのをよく見かけます。

それも早い段階なら直す方法もいろいろありますが、時間が経てば経つほど「勉強嫌い」が根深くなって、何をやっても焼け石に水になってしまうことがよくあります。

よって、後々のことも考えるなら、先ずは「勉強嫌い」にさせない、なってしまったら一刻も早く手を打って、「勉強嫌い」がひどくなる前に直す、というのが原則になります。

それぞれの「勉強嫌い」の原因に対する対処法

「勉強嫌い」の原因が生徒によって様々であるように、その対処法も様々で、「絶対にこうすれば大丈夫」というものはないということだけ理解いただきたいと思います。

よって、対処法がうまくいくかどうかは、はっきり言ってやってみないと分からないのです。

そして、一つの方法がダメなら次の方法を試すというやり方が基本になります。

もちろん、生徒の状況や環境によってある程度妥当性を見出しながら試すのですが。

だから、ここに書かれている通りやったけど上手くいくとは限りませんし、うまくいかないからもうダメたということでもありません。

1.原因が「分からない」

ちょっと注意してほしいのですが、これは「原因不明」という意味ではなく、勉強が「分からない」ことが原因で「勉強嫌い」になってしまうという場合です。

「分からない」ことが理由で嫌いになるのだから、「分かる」ようになればいいのです。

そこで、子供が「分からない」と言ったとき、きちんと教えて「分かる」ようにしてあげる。

教えるのは誰でも構いません。

本人が「一番教えてほしい」と思う人に教えてもらうのがいいです。

そうでなくても、学校の先生や友達から教えてもらって、本人が分かるようになれば問題ありません。

家庭では兄弟(いる場合)や親が教えてあげられればいいです。

子供が願っているのに、親が面倒くさがって教えないというのはいけません。

勉強が分からないままになるだけでなく、親に対する信頼も失います。

もし、忙しくてすぐに見てあげられないなら、その場で時間を約束して、その時間になったら必ず見てあげてください。

勉強が難しくて教えられないときは、一緒に教科書を読んで子供と一緒に勉強するのも一つの方法です。

一緒に勉強するうちに親も分かるようになるかも知れませんし、自然と子供も理解するかもしれません。

もし、練習不足や問題慣れしていないのが原因で分からないのであれば、ワークや問題集、参考書を購入して、それをやるようにするのもいいでしょう。

解答や解説を読んで本人が理解できればいいですが、そうでない場合は誰かがサポートしなくてはいけません。

それでも子供の「分からない」に対処できないときは、塾というのも選択肢の一つでしょう。

他の方法よりは確実性が高いと思われます。

しかし、費用の面では負担が大きくなります。

また、塾選びも大切で、本人に合った塾を選ばないと効果は薄いかも知れません。

いずれも「分からない」を放置しないですぐに対処することがポイントとなります。

「分からない」というのは、実は学びのチャンスであり、本人が悩み苦しんで頑張っているからこそ、分かったとき非常に深く記憶に刻まれます。

そして、この「苦しみ」を乗り越えて得た「できた」は、至上の喜びとなって本人に訪れます。

この知的喜びこそ、子供を「勉強好き」にする要なのです。

逆に、「分からない」を放置し事態がどんどん深刻になった場合は、もう気力もうせて「勉強を頑張ろう」とは思えなくなり、「自分はダメな奴で、やっても無駄だ」と自己肯定感も失えば、勉強自体を使用とは思わなくなるので、元の状態に戻すのはかなり難しくなります。

2.原因が「やっても結果が出ない」

いくら勉強してもテストでいい結果が出ないと、自分の努力が報われなかった事実に失望し、勉強に対する興味もなくなって「勉強嫌い」になるかも知れません。

自分の無力感に愕然とし、「自分はいくら努力しても無駄。能力が無いんだ」と思って、勉強をしなくなってしまうかも。

こんな時は自分の勉強法を見直してみるといいかも知れません。

自分の勉強方法は自分にとって正しいのか。

多くの場合、子供たちは教育のプロではないので、言われた通りの勉強法、もしくは自分の知っているたった一つの勉強法でしか勉強していません。

よって、新しい勉強の仕方をアドバイスしたり、一緒に分からないところを見直し、できない部分に集中した勉強をするのもいいです。

学校や塾の先生と相談してみるといいです。

当然、葛西TKKアカデミーもアドバイスできると思います。

時には小学校や中一まで戻って、もう一度習ったことの確認から始めてください。

「昔に戻るなんて面倒くさい」と思うかも知れませんが、「できる」ところまで戻ることで(積み重ねの教科は特に)最初の一歩が踏み出せれば、後は流れる水のように次々と分かるようになるかもしれません。

「急がば回れ」ですね。

また、目標を高く掲げ過ぎているのかも知れません。

いきなり高い目標を立てるのではなく、先ずは自分の手の届く範囲での目標を決めましょう。

そうすれば目標が達成できなかったということも減ってきます。

例え最終目標が非常に難しくても、そこへ到達するまでの時間と道筋を考え、それを細かく分けて区切りをつけることで、妥当で適当な小さな目標を作ってください。

それらを一つ一つ達成すればいつの間にか最終目標にたどり着いているという算段です。

注意しないといけないのは、目の前の目標をあまりにも安易にしてはいけないということです。

努力の過程で実力が付くわけで、簡単に届く目標ならあまり成長の役には立ちません。

後、計画を立てるとき、目標に届かなかったとき、周囲に問題を共有しいろいろ提案してくれる人がいると比較的うまくいきます。

ここでも塾や学校の先生、先輩が役に立ちます。

3.原因が「勉強を強要させられる」

特に思春期の子供はそうなのですが、「人に言われるとやる気がなくなる」ことがあります。

「自主的にやる機会を奪われ、自身のプライドを傷つけられた」、「人に命令され自分の意思がないがしろにされたことに対する反発心」が理由になるでしょう。

実は「やらされてやる」のは大きなストレスなのです。

「人に言われるのは格好悪い(この時期は特に人目を気にしますから)」となると、ますます勉強から遠ざかってしまうかも知れません。

「勉強しなさい」と言えば言うほど勉強が嫌いになる、という経験をしたことのある人は多いと思います。

かと言っていつまで経ってもやろうとしなければ、親としては言わざるを得ないのも分かります。

子供との心理戦となり、非常に大きな忍耐力を要求されるでしょう。

「どこまで子供の気持ちを尊重すればいいか」は、子供によって変わってくるので、親はしっかり子供を理解してあげる必要があります。

ここは言うタイミングの問題であると同時に言い方の問題でもあります。

「~しなさい」と命令形で言えば反発しがちになります。

「○○だけど~はどうする?」などの事実と結びつけた疑問形の方が子供にも解答権、自分の考えを言うチャンスが与えられるのでいいです。

このように誘導してあげた方が、子供たちも変にプライドを気にすることなく、勉強に取り組みやすくなります。

まだまだ「勉強嫌い」の原因に対する対処法はありますが、少し長くなってしまいましたので、今回はここでストップします。

また、引き続き『対応編』を書きますのでお待ちください。

繰り返しになりますが大事なことは、全員に上手くいく絶対の解決法はないので、大事なのは一つの方法がうまくいかないなら別の方法を試せるということです。

つまり、手数をたくさん持っている方が、どのような状況にも柔軟に対処でき、良い解決策にたどり着きやすいということです。

ここだけでなく、様々なところから子供の「勉強嫌い」に役立ちそうだなという情報を集め準備しておくと安心です。

よく分からないときは一人で悩まず、必ず誰かに相談してください。

自分だけでな気づけなかったこと気づけ、分からなかったことが分かるようになるかも知れません。

葛西TKKアカデミーも喜んでご相談に応じますので、遠慮なくご連絡ください。

2022.02.15

まじめにやっているのに成績が伸びないのはこんな落とし穴があるかも

勉強の基本の一つは、習ったことを復習し、繰り返す。

覚えるのに何度も繰り返す。

でも、そうやってまじめにコツコツ勉強しているのに、なかなか成果が出てこない。

人一倍努力しているのに、そしてノートもしっかり取って本当に模範的生徒なのにテストはいつも鳴かず飛ばず。

周りの人間ももどかしくイライラ。

そんなことはありませんか。

私もこのように不器用を生徒はたくさん見てきました。

きちんと勉強しているのにできないのはなぜでしょう。

ひょっとするとこれが原因かもしれません。

人間の記憶は「インパクト×回数」だから、普通は何回も繰り返しながら覚えたり、解法を身に付けたりします。

また、記憶は習った次の瞬間からどんどん曖昧になり失われていくので、早いうちに復習して習ったことを確認するのも勉強法としては理にかなっています。

では、何がいけないのでしょうか。

テスト効果

原因はいくつか考えられますが、今回はその中でも「アウトプット」という点に注目して考えましょう。

実はいろいろな研究で効率的な勉強をするには、「解き直し」をするのがいいと出ています。

よく覚えることを重視し、ひたすら頭に詰め込もうとしますが、頭に入ったものを実際にテストなどで使ってみることの方が大事ということです。

これを「テスト効果」と言います。

脳の仕組みはインプットよりアウトプットを重視しているそうで、ただ覚えるだけでは記憶には残らず、実際にアウトプットしてみて初めて定着するようになるそうです。

まじめにコツコツ頑張っているのに成績が上がらない生徒の勉強を見ていると、ただひたすら単語帳を繰り返す、ただひたすらノートに繰り返し書き綴る、ただひたすら教科書にアンダーラインを引くというような覚える作業ばかりに時間を割く人が多いです。

ところが、実際に問題を解いてみる、そして、間違った問題を解き直して全て解けるようになるまで繰り返すというようなアウトプットをする作業を増やすと効率よく覚えることができます。

「理論や内容だけ覚えていれば問題を解く練習をしなくてもできる」と言って、実際に解くのは手間で面倒くさいからやらない人がいます。

「問題を解いている時間が無駄で非効率」だと。

でも、人間はいくら頭で分かったつもりでいても、実際にやってみないとできないことが結構あります。

実際にやって、そこから自分の悪い癖など新しい発見をし、そこから学んで自分の能力を向上させ、経験を通じて学習を確かなものにする。

遠回りに見てもこちらの方が着実で、手間を嫌ってインプットのみに注力する方がかえって結果を出せないということはよくあります。

更に研究によると、全てを解き直すのと間違ったところだけを解き直すのとでは、記憶にはあまり差異がないという結果も出ています。

つまり、解き直しをするのは間違った問題だけでよく、できた問題まで繰り返さなくてもいいということが分かっています。

これはラッキーですね。

いつ解き直しをするのか

このように効率よく勉強をすれば、今までいくら頑張っても結果につながらなかった生徒も成績も上がるようになるでしょう。

解きなおしは勉強において重要な作業ですが、その中でも特に効果的なのがやはり定期テストなどの大きなテストの解きなおしです。

これらはわざわざ時間を取って公正な環境で緊張感を持って本気で取り組んだテストだからテスト効果は抜群なはずです。

テスト前の準備を含めた労力も考えると、せっかくそこまでやって臨んだテストを終わったからと、そのまま放置するのはもったいなさ過ぎます。

だから、私はいつも「テストの解きなおしをしましょう。」と強く訴えるのです。

最終決戦は入試、ここで勝てばいい!

これらの大きなテストそのものも大事ですが、生徒が最終的に結果を出さないといけないのは、やはり入試です。

長期的視点に立って考えるなら、例え定期テストで思い通りの結果が出せなくても、それを糧に自分の勉強を着実に身に付けていけば、最後に笑うのは自分です。

それこそが最終目標です。

だから、一喜一憂して終わりでなく、テストや問題集をやって終わりではなく、これらは実は本当の学びのきっかけのためにやっているんだと理解してほしいと思います。

勉強に限らず、スポーツでも仕事でも何でもそうですが、ただひたすら自分を追い詰めてやっても必ずしも期待した通りの結果につながるとは限りません。

もし、思った通りの成果が出ていないのなら、もう一度自分のやっていることを見直してみるのも大切です。

勉強法は一つではありませんし、人によって様々です。

上手くいかないときは必ず原因があります。

自分で考えてよく分からないときは、是非、葛西TKKアカデミーのご相談ください。

一緒に考え、より良い結果を出しましょう。

そのためには「やる気」は必要です。

それ以外はこちらで準備できますので、困ったときは気軽にご相談ください。

2022.02.15

”内申書”って何?何が書かれているの?

都立高校の入試も目前に迫ってきました。

大学受験も私立を中心に次々と試験が実施されています。

受験生の皆さん、これまで頑張った自分を信じて、自分の本来持つ力を発揮できるように祈っています。

受験する生徒や親御さんが特に気になるであろう「内申書」について述べたいと思います。

内申書はよく耳にすると思いますが、実際どのようなものかご存じない方が多いと思います。

お父様、お母様も自分の内申書を見たことがあるという人はほぼいないでしょう。

特に今回は高校受験に的を絞って、中学校が発行する内申書に何が書かれ、受験にどのように影響するかお話します。

内申書には何が書かれている?

ここから内申書について細かく見ていきたいと思います。

目にする機会はほぼないので、多くの人が漠然としたイメージでしか捉えておらす、噂など誤った情報で誤解があったりします。

内申書を正確に知ることは、受験を有利にするだけでなく、生徒たちの中学時代をどのように過ごせばいいのかを理解するうえでも重要です。

1.内申書とは

内申書(調査書)という言葉は知っていても、それが具体的にどのようなものか知っている人は少ないと思います。

「学校の先生にたてつくと内申書に書かれるから、おとなしくしていなさい」なんて言われたことがあるかも知れません。

内申書とは、先生が気に入らない生徒の言動をメモした閻魔帳のようなものなのでしょうか。

いいえ、違います。

内申書とは、受験生一人ひとりが中学校でどのような生活を送っていたか(課外活動も含む)を示す資料です。

基本的に中学校三年時の担任の先生が作成し、高校受験するときに受験校に提出します。

入学試験当日の成績に加え、内申書の内容が吟味され、これらを合わせて合否判定がなされます。

ところで、通知表と混同されることが多いですが、通知表(成績表)は各学期ごとの学業成績が基本的に五段階評価で表され、それに出欠席の記録や、行っている人は委員会活動や部活動が記載されていたり、担任の先生が短い文章で書く所見欄があったりします。

因みに、各学年の最後の学期(三学期)の評価は一年を通じた年間の評価となっています。

つまり、内申書の方がより詳しく受験生が学校で行ったことが書かれているということです。

2.内申点

会話などで「内申書」と「内申点」を同義で使っている方を見かけますが、厳密には違います(まあ、意味することが通じれば問題ないですが)。

「内申点」とは内申書に書かれている成績を点数化して表したものです。

各教科の五段階評価における生徒が取った成績(評定)の数字をそのまま合計したもので、単純に計算するならば、各教科の評定×9教科で45点満点になります。

そして、この内申点を公立高校の入試でどのように利用するかは、都道府県によって必ずしも同じとは限りません。

例えば、千葉県であれば1年生から3年生までの評定が全て内申点になるのに対して、東京都では3年生の分しか記載されません。

因みに、その学年の評定として内申点になるのは、各学年の最後の学期、つまり3学期の評定となります(3学期の評定は、その学期の評定ではなく年間を通じた評定となっているため)。

ただし、受験をする3年生は3学期まで待っては入試に間に合わないので、入試に間に合うまでの成績(3年二学期の成績)が内申点となります。

また、東京都の場合、内申点は3年生の二学期の評定で決まるのですが、注意しなくてはいけないのは、一般的な5教科は評定の数字がそのまま内申点になりますが、実技4教科は二倍にされて内申点に加えられます。

つまり、内申点を上げたければ実技4教科もしっかり頑張らないといけないということです。

因みに、内申点と実際に本番で学力試験を受けて得られる学力点をどのように計算して合否を判定するかは別の記事で書いてありますので、そちらを参照してください。

それから、内申点をどうやって上げればいいかも別に記載してありますので、そちらを見てください。

最後に、内申点で各教科の評定に「1」がついている場合、高校受験できない場合があります。

特に私立高校では受験資格に、「評定に1がないこと」と書いてある場合があります。

もし、現在の成績の中に「1」がある人は、なんとか頑張って「1」をなくしてください。

「1」がついていては受験競争のスタートラインにすら立てなくなりますから。

3.他に何が書かれているか

内申書の書式は各都道府県で異なります。

しかし、一般的には次のようなことが書かれています。

先ずは、名前など本人の基本情報。

そして、各教科の学習の記録が書かれています。

ここに内申点が入ります。

また、東京都では各教科の観点別評価が加わります。

観点別評価は生徒の達成度を、「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」という観点からA、B、Cの三段階で評価します。

出欠の記録も書かれています。

特に私立高校の入試では、受験資格に「欠席日数30日未満」などの条件が付いているところもあるので注意してください。

必要もなく休んだりさぼったりするのはやめましょう。

学校での生活の記録として「特別活動(委員会活動)の記録」「部活動の記録」「行動の記録」があります。

「部活動の記録」では「部長・副部長になったいたのか」、「大会なので優秀な成績を残せたか」などが書かれます。

「行動の記録」では、その生徒の性格や態度、人間としてどんな成長をしたかなどが簡単に記述されています。

そして、最後に「総合所見」として中学生生活全体においてどんな生徒だったかを、担任の先生がまとめて書いてくれます。

この総合所見には先生から生徒への総評だけでなく、中学時代に大会などで賞を取ったり、課外活動などでスバ抜けた活躍をしたりすれば、そのことも併せて書かれます。

内申点以外の部分が入試に影響するか

内申書と言えば内申点の書かれている書類ですが、以上述べたようにそれ以外の情報も記述されています。

そこで、ここが多くの人にとって気になることでしょうが、この内申点以外の部分は入試のどの程度影響するのか考えてみましょう。

これも各自治体で異なりますが、東京の場合は一般の入試において基本的に影響しません。

影響するとしても非常に限られた範囲で、ほぼ合否に関係することはありません。

スポーツ推薦や文科系(演劇、音楽、美術など)で推薦を受ける生徒は、中学時代にどのような実績を上げてきたかを明示する必要があるので注意してください。

また、推薦入試を受ける人も、高校側としては受験生の人となりを知る重要な情報になるので、その場合は重要度が増します。

しかし、多くの受験生にとって高校入試は一般入試なので、内申点以外はそれほど気にする必要はないでしょう。

よほど学校での素行が悪いなどでしたら別ですが、基本的に先生は生徒にとって良くなるように書いてくれると思います。

これらのことから、入試で良い成績を上げて合格したいなら、部活や委員会活動はしないで、評定を上げるために学校の勉強に集中した方がいいとなります。

しかし、中学校は高校受験のためにある訳ではなく、中学時代に学ぶべきことは9教科だけではありません。

委員会活動や部活動、課外活動などは、学校の授業だけでは学べない多くのことを勉強することができます。

そして、毎日の学校生活に潤いを与えるという意味でも、これらの活動は軽視するべきではないと思います。

内申書で書かれないから、入試であまり関係ないから、これらの活動をやらなくてもいいとは思いません。

もちろん個々の考えで決めればいいのですが、長い人生の中で中学生時代にしかできない貴重な人生経験になると思いますから、個人的には忙しくてもそれ以上のものを得られると思うので、是非参加してほしいと考えます。

また、欠席日数が多いとマイナスに評価される場合があるので気をつけてください。

特に私立高校では、例えば「年間の欠席日数が30日以内」など出席日数が受験資格の一つになっていることもあります。

病気やけがなどの理由があれば、欠席が多くても認められますので心配しないでください。

もう一つよく聞かれることで、英検、数検、漢検などの検定試験など検定試験についてですが、これらの資格を持っていると高校入試で有利になるかというものがあります。

結論から申し上げますと、都立高校の一般入試においては関係ありません。

持っていようがいまいが、入試の点数には影響しません。

しかし、私立高校では学校によって、これらの検定試験である程度の級を持っていると、内申点に「1」加点されるところがあります。

この点は募集要領などをよく読んで確認してください。

中学生では3級ぐらい取れればいいでしょう。

それより低い級ならば入試には意味ないので、とっても書かれることはないです。

とは言え、公式に認められている検定試験なので、高校入試以外の場面で役に立つこともあるかも知れません。

持っていないよりは持っていた方がいいでしょう。

それに、これらの検定試験の勉強はそのまま高校受験の勉強と一致する部分が多いので、受験勉強のついでに自分の力試しで、これらの検定試験を受けてもいいと思います。

今回は内申書についていろいろと述べてみました。

内申書の中の「内申点」が高校受験には大きな意味を持ってきます。

内申点の占める割合は全体の3割ですが、この3割が入試本番でテストを受ける前に既に決まってしまうという事実は注意しないといけません。

こちらが高ければ入試は有利になり、悪ければ不利になる。

そして、内申点は普段の自分の学校における身の振り方で、ある程度決まってきますから、入試前だけ勉強を頑張るのではなく、日頃からコツコツ真面目に学校生活を送る必要があります。

内申書の「内申点」以外の部分は基本的に一般受験には影響しません。

しかし、だからと言って、これらをいい加減にしていいという訳でもありません。

入試において評価されなくても、充実した学校生活を送るには重要な意味を持ちますから。

ここは個人の考え方によるところが大きいので、あえてこうしろとは言いません。

要は大きな問題を起こすこともなく、ごく普通にきちんと学校で勉強していれば、内申書は心配する必要なないということです。

内申点の上げ方も別の記事に書いてありますので、そちらを参考にしてください。

最後に、内申書に限らず、受験や日常の勉強、子育てに関して困ったことや分からないことがありましたら、気軽に葛西TKKアカデミーにご連絡ください。

何かしらのサポートができると思います。

それでは皆さん、勉強を頑張ってください。

2022.02.14

”リビング学習”っていいの?

勉強というと静かな場所で一人でやるものだと思っていませんか。

その方が邪魔されず集中して勉強ができると。

でも、生徒によってはそうでない方がいい場合があります。

勉強の仕方は千差万別。

人それぞれ合った学習法があるのです。

自分の部屋で一人だと、そばにあるものに気がいってしまう。

スマホにビデオゲーム、漫画など誘惑が多い。

誰にも見られず一人きりだと、ついついそちらに手が伸びてしまう。

誰もダメとは言わないので。

親は、子供が静かに部屋にこもっていれば勉強していると思って安心するかもしれませんが、実はそうではないかもしれません。

また、人によっては静寂がかえって神経を敏感にし、ちょっとした物音などが気になり反って集中できません。

こんな場合はやはり、勉強の方法を見直す必要があります。

そこで「リビング学習」をご紹介します。

リビング学習とは

これはその名の通り、リビングなど勉強のために特別にあつらえた場所ではなく、普段の生活の場で勉強をするということです。

勉強をしているということがはっきり周囲に分かるので、周りも本人も確実に勉強することになります。

普段の環境の中にいるので安心感があるとも言えます。

雑音が勉強を妨げるのではないかと言う人もいますが、本人が気にしなければBGMのように働き、反って集中を高めます。

分からないときは親に聞いたり調べることもできます。

実際、リビング学習で「勉強習慣がついた。」とか「成績が上がった。」という声が多くあります。

リビング学習の注意点

しかし、リビング学習には注意する点もあります。

親としては気に子供が勉強しているのが気になるかもしれませんが、あまりにも厳しく監視し勉強を強要するようではいけません。

本人のやる気が削がれます。

様子を見るのは結構ですが、あくまでも基本は本人の自主性を尊重し干渉しないことです。

同じ空間を共有するだけで、わざわざお菓子を出してあげたり、テレビのボリュームを落としたり、会話をしないなど特別なことをする必要はありません。

普段通り生活してください。

この「普段通り」というのがリビング学習の最大のポイントです。

それが生徒をリラックスさせ、勉強の効率をよくします。

見られていると思うを緊張し、反って問題の正答率が下がったりします。

いつから、どのように始めればいい?

リビング学習は、できれば小さい時から始めるといいです。

勉強の習慣化につながるからです。

小学生の頃は勉強も高度ではないので、家庭学習をしなくても何とかなる生徒が多いです。

しかし、中学高校と学年が上がると、家庭学習をしないではついていけなくなります。

その時、家で勉強することに慣れていない生徒は、非常に苦労します。

勉強の意義も何も分からないうちから、習慣にしていれば学年が上がっても、いつものことなので家庭学習が苦にはなりません。

よく学生の保護者の方から、「小学生から塾や家庭学習をさせる必要がありますか。」と質問を受けます。

勉強についていけるという点では、小学校からの家庭学習は必要ありません。

しかし、学習の習慣化という点では、やはり必要です。

習慣化は年齢が低いほど簡単ですから。

まずは机に向かうことが大切です。

そして、リビング学習には年齢制限はありません。

学年が上がっても、本人がその方が勉強しやすいのであれば継続させるべきです。

どうしてもリビング学習では対応できなくなれば、自分から離れ自分の部屋に行くでしょう。

だから、自発的にリビング学習を止めるまでは、可能な限りさせてあげるべきです。

小学生のころはリビング学習の時間は短くて構いません。

時間の長さより、毎日勉強するという習慣が大事なのです。

最初は10分でもいいでしょう。

学校の宿題をやったり、予習復習だけで、特別なワークやドリルを用意する必要はありません。

様子を見ながら、学年が上がるにつれ時間を延ばしてもいいですし、追加教材をやらせてもいいでしょう。

いずれにしても本人のコンディションなどを考慮しながら、臨機応変に勉強時間や内容を調整してください。

リビング学習は学習の習慣化という点で効果のある方法です。

後から勉強をしなければならないとなると、生徒たちも苦痛なので最初から習慣にしてしまうのが一番です。

また、リビング学習は特別な環境を用意する必要もないので、親としても準備が簡単です。

ただ、注意しなければならないのは、本人の自主的な姿勢を尊重し口出ししすぎないことです。

勉強は人それぞれで、万人全てに通用する勉強方法はありません。

リビング学習を試してみてはいかがでしょうか。

特に低学年の生徒には効果があるようです。

2022.02.12

”捨て問題”はテストの戦略の一つですが注意が必要です

「捨て問題」って聞いたことありますか。

塾でテストの戦略として使う言葉なんですが、しばしば生徒もこの言葉を口にします。

しかし、その時の「捨て問題」の意味は間違ったもので、皆さんも注意してください。

そもそも「捨て問題」とは何でしょうか。

それは時間に限りのあるテストにおいて、難しい問題に時間を割かれ、本来自分が解ける問題に取り組む時間が無くなることを防止するため、難易度の高い問題、自分の能力をはるかに上回る問題は最初から放棄し、その分の時間を自分の力で何とかできる問題に当てるというテスト戦略です。

本当は全ての問題に全力で取り組み全ての問題に答えるのが理想ですが、制限時間があるので場合によってはどうしても問題を選んでやらないといけないことがあります。

ほとんどの人が解けないような難問は、それができなくても成績順位にはそれほど影響しません(上位を目指している生徒は別ですが)。

なぜなら、みんなができない問題を自分が落としても点数に差があまりつかないからです。

こういうものは最初から手を付けないで、その分の時間を自分ができる問題に割り振って、着実に点数を取っていこうということです。

逆に、みんなができる問題を落としてしまうと、他の多くの人から差をつけられることになり、成績も一気に下がってしまいます。

だから、誰もができる問題は絶対にできなければなりません。

このように「捨て問題」というテクニックは特定の問題(それによって得られる点数)を犠牲にして、確実に取れるものを取っていこうというものです。

この他にも授業や問題集をやるとき、生徒の目指すレベルや実力を鑑みて、必要ないと判断した時は何問や応用問題をしないで、基礎に時間をかけることもあります。

そうすることで絶対に身に付けておかなければならない勉強を時間をかけてしっかり行うことができます。

これも一種の「捨て問題」と言えるでしょう。

しかし、問題なのは「捨て問題」、通称「捨て問」を生徒たちが口にするときです。

このときは注意が必要です。

なぜなら、彼らは「捨て問題」の意味を誤解していることが多いからです。

塾などで先生から「これは捨て問だからやらなくてもいい。」という言葉を聞き、「捨て問」という言葉を覚えるのですが、このとき生徒はどの問題が「捨て問」でその問題が絶対に解けなくてはいけない問題かを知りません。

単純にやらなくてもいい問題があるんだと勘違いすることが多いです。

そして、「捨て問」を勉強しない理由にしてしまうという問題が生じるのです。

彼らは自分が苦手な問題、面倒くさい問題、やりたくない問題、ちょっと難しそうな問題、これらを全て「捨て問」と言ってやらなくなります。

「捨て問」が勉強しない口実にされるのです。

やりなさいと言っても「塾の先生が捨て問と言っていたよ。」なんて言い訳されたことはありませんか。

これは完全に本人の誤解で、誰も全ての問題を自分の都合で「捨て問」にしていいとは言っていないのですが。

こうやって、自分が努力しなくてもできる問題しかしない。

しかし、これでは勉強の意味がありません。

本来分からないから、できないからこそ勉強するのですが、できるものしかしなければいつまで経っても上達せず、成績が良くなるはずがありません。

よく勉強は「α+1」と言われます。

αは自分の今の実力、これに1足したぐらいがちょうど学習にはいいというものです。

余りにも自分の今の実力からかけ離れたものはやっても理解できませんが、少し難しいくらいなら理解でき学習を深めることができます。

それを「捨て問」と言ってやらなければ、いつまで経ってもαはαのままだし、ましてや楽な問題「α-1」なんてやっていたら成長どころか退化してしまいます。

何が「捨て問」で何が絶対にできなくてはいけない問題かの判断がつかない生徒が、自分の好みで「捨て問」と言った場合は、実は自分の実力と可能性をどんどん狭めているので、これは許してはいけません。

どうしてそれが「捨て問」と言えるのか、きちんと本人に問いただし、単なる逃げであれば許すべきではありません。

「捨て問」の本来の意味をきちんと説明し、その判断はプロである先生(可能であれば親御さんでも構いませんが)にしてもらいなさいと伝えましょう。

勉強は本来全てやるべきです。

しかし、状況によってはそれが許されないときがあります。

そんなとき、対応策の一つとして「捨て問題」という方法があります。

しかし、その見分けはプロにしてもらうべきで、よく分からない学習中の生徒が言うときは得てして誤解で、自分の都合のいいように判断します。

その結果、せっかくの学びのチャンスを不意にし、勉強を深める機会を逃すことになります。

これは本人のためになりません。

「捨て問題」を生徒が言ったときは、なぜそれが捨て問題か問いかけ、本当の意味をきちんと説明し、誤解のないようにしてほしいと考えます。