塾長ブログ

2022.02.11

勉強嫌いになるのはなぜか

「うちの子は勉強が嫌いで手を焼く」とお嘆きの親御さんは非常に多いです。

小学校に入ったときは、学校で勉強することに憧れていて、それができると喜びに満ち溢れていたはずなのに、いつの間にか勉強嫌いになってしまった。

なぜか分からないまま、勉強をしようとしない子供に対して口うるさく言って、反って勉強嫌いをひどくして子どもが勉強しなくなった。

そんな経験を持つ家庭も多いと思います。

そこで今回は勉強嫌いの原因を探ってみたいと思います。

基本的には「分からない」が勉強嫌いの元

小学校に入ったばかりの時は、勉強も比較的具体的で明確、だから勘違いやミスはあっても分からないということはなかった。

しかし、学年が上がり学習内容が抽象的になり複雑になってくると、だんだん理解が追い付かなくなる。

しかも、学校は生徒一人ひとりが分かるまで待ってはくれず、どんどん先に進む。

更に、卒業や入試、細かくは定期テストや小テストという期限を設けて、それまでに分からなくてはダメたという。

小学校低学年の時のように、どんな問題(最初分からなくてもすぐにできるようになる問題も含む)でも分かってマルをもらえるととてもうれしい。

しかし、小学校高学年、中学校になり分からない問題がすぐに解けるようにならず、分からないままになったとき、勉強がつまらなく嫌になってしまう。

この「分からない」をどうにかすれば、勉強嫌いを回避でき、「分かるようになる」と勉強好きに変えられるのではないでしょうか。

1.なぜ「分からない」が勉強嫌いを生み出すのか

学校の勉強で「分からない」が発生する場面はいろいろあります。

例えば、病気になって学校を何日か休んでしまった場合、当然授業を受けていないのだから、その間の勉強は失われます(よほど優秀で、自分から学べる生徒なら別ですが)。

そして、学校に戻ったとき、勉強の空白があるから今授業でやっていることがよく分からなくなる。

人は「馴染みのないもの」「未知なもの」に対して警戒心を持ち、無意識に避けようとするので、分からない授業に出なくてはならないことに苦るしみを感じます。

学校を休まなくても、学習内容が高度化すればこれまでのように一度で理解できず、時間をかけて繰り返し勉強しなくてはならなくなるので、「分からない」状態が長く続くことに苦痛を感じ、それに耐えきれずに逃げ出してしまいます。

特に思春期の子供は自分に対するプライドが強くなってきて、自分が「分からない」という事実を認めない、周りに知られたくないという気持ちも働き、素直に周囲の人間に聞けなかったりします。

こうしてできた小さな「分からない」が積み重なり、どんどん広がり、最終的には自分一人でどうしようもなくなり(ここで助けがあればいいのですが)、同時に勉強から感じる苦しみ、恐怖、不安などというマイナスの感情も強くなって、勉強は嫌なものという意識を自身に植え付けてしまうのです。

2.勉強は嫌だけど頑張ってみた、がダメだった

そうは言っても、子供たちも「これではいけない」と思って、嫌な気持を押して勉強に取り組み、なんとか克服しようとします。

それでも成果が出ないとき、勉強嫌いはますます強まり、もう勉強嫌いを直すのは絶望的になってしまうことがあります。

テスト前に、自分のやりたいことを我慢して一生懸命勉強しテストに臨んだが、その結果は悪かった。

自分が努力をして報われなかったとき、この経験は生徒たちが二度と頑張ろうとは思えないくらいに、生徒を傷つけ、落ち込ませ、立ち直らせることを難しくさせます。

これは心理学で言われるところの「学習性無力感」というものです。

一度、自分にはできないと思うと、何をしても意味がないと思い込み、これ以上努力をしなくなる心理状態です。

こうして、自分はやってもできない、無理だという「学習性無力感」を身に付けてしまうと、単に勉強が嫌いになり勉強に対する苦痛が増すだけでなく、もう一つ致命的な考えを生徒にもたらします。

それは、「学習性無力感」と盾に、勉強しないことを正当化してしまうことです。

勉強嫌いだけで、それでも何とか勉強を続けてくれればまだいいのですが、勉強嫌いの上に、それを正当化できてしまえば、当然勉強をしなければならない理由はなくなり、もう勉強はしなくなります。

(これは本当に絶望的状況で本来はこうなる前に何とか手を打たないといけないのですが、多くの家庭ではそれができずに手遅れ、少なくとも挽回が非常に難しい状態になっています)

「自分は頑張ったけど、成果が出なかった」

↓

「原因は自分の能力が無いから」

↓

「この能力は生まれつきのも(才能)のなので、いくら努力しても無駄(これは結果が証明している)」

↓

「原因が生来のものならば、自分にはどうにもできないから、自分は悪くない」

↓

「生まれながらに無能な自分はかわいそうだが、それは自分の責任ではないので、周りにとやかく言われてもどうしようもない」

↓

「勉強ができないのは自分のせいではないし、無駄な努力は意味がないので、自分が勉強できない(しない)のは許される(仕方ない)」

この論法にはいくつか難点がありますが、本人にとっては一応、これで筋が通っているので自分の勉強を強いないことを正当化するには十分なのです。

3.勉強を強要される

人間は自分からではなく人から言われると、やらなくてはいけないことだと分かっていても不快に感じることがあります。

特に思春期の子供はこの点に敏感で、勉強していないからそれを指摘すると、「今、やろうと思っていたのに」と言って一気にやる気をなくしてしまう。

そして、更に「勉強しろ」というと反発し、状況が悪化しケンカになってしまう。

「自分がやろうとしていた自主性をくじかれたから、自分のやる気が失せるのも仕方ない」と勉強しない理由を正当化するために利用される。

こうしうて勉強嫌いになってしまいます(少なくとも勉強嫌いを許容してしまう状況ができてしまいます)。

この状況に「反抗期」という思春期特有の心理状態が加わり、物事を話し合いでは解決しにくくしています。

大人に対して不信感を持ち反抗する。

自分の意思で行動できず、命令されることに反発する。

これは精神の発達において必ずしも悪いことではなく、成長には必要な段階ですが、この反発をむやみやたらに行い、結局自分の首を絞めていることに気づかない(若さゆえの過ち)のです。

これは周囲の対応を工夫すれば、ある程度防げることですが、現実にはなかなか分かっていても適切に対処できずに、子供を勉強嫌いに導くようです。

また、勉強しない子供を何とか勉強させようと、「おやつを与えない」「ゲームを取り上げる」などのバツを親が与えることも、逆効果になるいことが多いので気をつけましょう。

4.ストレスによる勉強嫌い

勉強嫌いの原因の一つにストレスもあります。

これは勉強に直接関係あることばかりではなく、日常の生活の中に存在するストレスも含まれます。

ストレスは子供たちに精神的疲労をもたらし、勉強に向ける気力をなくしてしまうからです。

例えば、家庭が不和でいつも両親が喧嘩ばかりしている、いじめに悩んでいるなど、環境から心に傷を負って悩み苦しめば、もう勉強に向けるエネルギーはなくなり、勉強する気にもならなくなってしまいます。

また、自分と周囲をやたら比較されるのも、子供に大きなストレスとプレッシャーを与えます。

「○○さんは本当に勉強ができるわよね」

「××さんはテストで100点取ったらしいよ」

「△△さんは毎日勉強していて偉いわね」

というような何気ない会話からこちらは意図していなくても、子供たちは劣等感を感じてしまいます。

自分がそうではないのは分かっているのに、そこをあえてえぐられているようで、周囲が自分をより取るに足らないものと見下しているように感じると同時に、自分はダメなんだと自己肯定感を低くしてしまいます。

これは本人の問題というより、周囲の人間、環境の問題なのですが、こういったところから勉強に手がつかず成績も下がり、勉強が更に嫌いになると言った負のループに陥るのです。

5.なぜ勉強しないといけないのか分からない

勉強をするモチベーションがないとやる気になれず、勉強嫌いになることがあります。

やる意義が分からなければ、やる必要はないという考え方です。

「勉強して何の役に立つの」などと問われたときに、社会一般のありきたりではなく、本人の心に響く明確な答えを言えますか。

いくら社会の仕組みがそうだからと言われても、本人が実感し納得ができなかれば受け入れられません。

どこに向かっているのかも分からず進むのは、不信を抱かせるしやる気にもなりにくいでしょう。

生徒たちが直感的に分かりやすい具体的なメリットや目的、目標を提示できれば、動機づけになります。

そうでなければ、意味の分からない作業をするのは苦痛ですし、やっても無駄なことに思われます。

特に勉強嫌いな生徒はいつも「なぜこんなことをしないといけないのか」と聞きます。

これは単純に勉強する理由が分からない場合と、正当な理由がないから勉強しなくてもいいという方便にする場合の二通りが考えられます。

後者は勉強しない言い訳であるばかりではなく、実は勉強ができていない自分を守るため、勉強がうまくいかず悔しい気持ちや悲しい気持ちを隠すため、相手がうまく答えられないことを逆手に取って「勉強は意味がない」と帰結するための手段の可能性もあります。

個人的には勉強なんて「なぜ」にこだわらず、無我夢中でやればいいのにと思うのですが、彼らにはどうしてもこだわらないといけないポイントのようです。

以上、勉強嫌いになる原因を挙げてみました。

もちろん、これ以外にも例えば、「先生との相性が悪く嫌いになった」などたくさんあるでしょうし、様々なことが複雑に絡み合って勉強嫌いになっていることもあります。

人間は千差万別で同じ人はいないのだから、これらの原因も決して一つではなく、同様に対処法も一つではありません。

大事なのは、いかに多くの事例や要員を知っているかということです。

未知のことには対処が難しいですが、既に知っていれば対応策を考えるのはいくらか楽です。

今回触れたことを参考に、皆様の家庭ではどう当てはまるのか、当てはまらないのか考えてみてください。

円滑な子育てのヒントになれば幸いと思います。

今回は勉強嫌いの原因に焦点を当てて議論してみました。

次回はそれぞれの原因に対してどう対処していくか考えてみたいと思います。

勉強を含めて、人を育てるということは非常に大変なことです。

もし、困ったときは一人で悩まず、できるだけ多くの人と相談し、知恵を集めて解決に取り組んでください。

葛西TKKアカデミーもそういった相談できる一つとして考えていただければ幸いです。

2022.02.09

明日は大雪かも!雪の入試について特に受験生は必読です

受験シーズンが始まって、明日も入試の学校もあると思います。

ところが、天気予報によると明日は大雪になるかも知れません。

明日の朝から降り始め、状況によっては前回の雪の日(この時も首都圏では珍しく積雪がありましたが)よりも降る可能性もあるそうです。

特に受験生は明日が入試の人もそうでない人もいつも以上に注意が必要です。

雪で滑って怪我をしては大変。

これまでの苦労が水の泡になるかもしれません。

今後もどんどん入試が行われていくなか、再び雪の日があるかもしれません。

そこで万が一のために、雪の日の注意事項に触れたいと思います。

入試当日に雪が降ったら

例え明日が試験日でなくても、別の入試日が雪になることも考えられるので、雪の入試時の対策は考えておいて損はありません。

試験日でなくても、この時期に骨折など怪我をしてしまっては万事休す。

特に雪が積もった道路を歩くときは気をつけないといけません。

また、交通機関の乱れも予想できるので、特に明日、試験の人は会場までの行き方をよく考えてください。

雪に慣れていない人は特にどうしていいか分からないと思いますので、次のことを注意しましょう。

1.適切な服装で出かけましょう

服装は厚手の丈夫なものにしましょう。

防寒の意味もありますが、転んだ時のクッションとして怪我から身を守ってくれます。

滑りやすい靴やバランスの取りにくいハイヒールはやめましょう。

不格好でも長靴をはいた方がいいです。

また厚手の丈夫な手袋をして、転んだ時には手がつけるようにしましょう。

手袋が厚ければ、手をついた時の衝撃を吸収してくれます。

ポケットに手を突っ込んでいると、いざという時に対処できないのでやめましょう。

女性はスカートより動きやすいパンツをはいてください。

また、傘を持つと手がふさがれるので、できれば撥水性のレインコートを着た方がいいです。

2.歩き方に注視しましょう

普段と同じ歩き方をしては滑って転んでしまいます。

雪に慣れていれば違うかもしれませんが、多くの人はそうではないと思います。

よって次のような歩き方をしてください。

歩幅は小さくゆっくり歩きましょう。

大股で急ぐとバランスを崩しやすく危険です。

時間に余裕を持って慌てて歩かなくても済むようにしてください。

足を高く上げると転びやすくなります。

そして、足を下すときはまっすぐ上から降ろすようにしてください。

そうするとしっかり踏みしめられ、こけにくくなります。

体の重心を低くし、ややつま先にかけるといいです。

3.歩く場所に気をつけましょう

マンホールや道路の側溝の金属のふたなどは非常に滑りやすいので避けて歩きましょう。

後、タイルや横断歩道の白線も同様です。

また雪が一度溶けて凍ることもありますので、よく地面をみて滑りにくいところを選んで歩いてください。

歩道橋や階段も注意が必要です。

急がず一歩ずつ踏みしめながら上り下りしてください。

あれば手すりをしっかり持って歩きましょう。

転倒防止になります。

屋根に積もった雪が滑って落ちることもありますし、つららから水が滴ることもあります。

足元だけでなく頭上にも気をつけてください。

自動車の通る道路の横を歩くときも注意してください。

タイヤが雪に対応してなかったり、運転手が不慣れでうまく運転できなかったりして、車が滑ることもあります。

事故に巻き込まれないように、できるだけ離れて歩いてください。

日陰は雪が氷になっていますので、日が当たってと雪の溶けているところを選びましょう。

それから、屋内でも石の床だと濡れた靴底が滑るので、気を抜かないようにしてください。

4.交通機関の情報を集め、余裕を持って出かけましょう

また他に、試験日に大雪になったときは、天気予報で情報を集め、余裕を持って家を出てください。

電車やバスが遅れたり止まったりすることも考えられます。

特に都心の交通機関は雪に弱いですからね。

場合によっては迂回ルートが取れるくらいの余裕を持ちましょう。

万が一間に合わないときは試験会場に速やかに連絡し指示に従ってください。

普通に歩くにも、不慣れな雪道は時間がかかってしまいます。

歩く時間も1.5倍くらいで計算しておきましょう。

5.試験を行う学校のホームページをまめにチェックしましょう

雪などで交通機関が乱れ、予定時間に多くの受験生が間に合わないと判断されたとき、大抵は試験開始時間をずらすなどの処置が行われます。

可能性は低いですが、時には試験会場が変更になったり、試験そのものが中止になり別の日に改めて実施することもありなす。

いずれにしても、素早い情報収集がものを言います。

入試を行う学校のホームページをこまめにチェックして、どのような対応がなわれているか確認してください。

みんなが電話すると、学校の回線がパンクしてつながりにくくなるのでお勧めしません。

しかし、自分が交通機関の停止などで試験時間に間に合わないときは、入試本部など緊急連絡先があると思うので、そちらに連絡を取ってどうすればいいか指示を仰いでください。

正当な理由なので、学校側も考えてくれると思います。

決してパニックになったり絶望しないでください。

どんなことが起きても、冷静に対応すれば大丈夫です。

それより、ハプニングで心が乱れて平常心で試験に臨めなくなる方が心配です。

他にも、当然寒いので風邪などひかないように防寒に気をつけてください。

濡れたり、かいた汗をそのままにしていると体温が下がってしまいますので、着替えやタオルも用意しましょう。

カイロを持って体を温め、もし試験会場が寒ければ暖房を調整してもらうように試験官に申し出てもいいです。

寒くて手がかじかんだままだと、まともに文字も書けませんから。

東京は雪に弱いと言われます。

この時期は本当に受験生にとって大事です。

細心の注意を払って、万全の態勢で試験に臨めるようにしてください。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは皆さんを応援しております。

気をつけて、頑張っていってらっしゃい!

2022.02.08

集中力のない子供に勉強させる方法の続き

葛西TKKアカデミー

2022/02/08

今日も昨日に引き続き、子供たちに勉強させるコツを考えてみたいと思います。

私も多くの生徒に触れる中で、どうしても勉強に手がつかない、いやな気持が強すぎて勉強を拒否してしまうなど、様々な経験をしてきました。

その中で自分なりに考え、試行錯誤してきたわけですが、うまくいくこともあれば失敗してしまうこともあります。

しかし、その都度反省し、少しでも生徒たちが勉強に取り組めるように工夫うしてきました。

勉強で集中力が続かずすぐに飽きてしまうのは、勉強への興味関心が薄い、勉強することの意義、重要性がしっかり理解できていない、分かっていても自分の心の弱さについつい負けてしまうなど、色々な理由が考えられます。

そのような原因を克服し、少しでも子供たちが勉強に向き合えるようになれるといいです。

諦めずに生徒たちがなぜそうするのか、彼らの立場で考え、どのように導けばいいかいつも悩んでいます。

今回もどのように接すれば子供たちがより勉強に取り組めるようになるか、その方法をいくつかご紹介します。

どうすれば飽きっぽい子供に勉強させられるか

4.最初はレベルの低い問題から

いきなり難しい問題に当たると、解けず、それだけで無力感を感じやる気が一気になくなってしまいます。

自分はできないんだと自己否定をし、それを利用し勉強しないことを正当化してしまうと、もう勉強は難しいでしょう。

そうならないためにも最初は自分の手が届く範囲の問題から始めましょう。

できれば自信もつきますし、いやな気持も少しは和らぐでしょう。

早く結果を出したいからと言って、子供たちの能力を大幅に超える問題をさせるのは逆効果です。

よく「α+1」と言われます。

自分の力αにちょっとプラスしたくらいの問題が丁度いいということです。

焦るあまり、早く難しい問題のできるようにしたい気持ちも理解できますが、ここは長期的視点に立って、グッと我慢してください。

できたという達成感がもっとやりたいという欲求につながれば自主的に勉強もできるようになってくるでしょう。

5.細かく計画を作りましょう

目標を掲げることは大事です。

自分が何のために勉強するのかが明確になるからです。

しかし、最終目標だけ掲げても、そこまでどうやって到達するか、自分が確実に目標に向かって歩んでいるかが分からなければ、その目標の大きさに絶望感すら感じるかもしれません。

それを避けるためには、目標達成までの計画を作ることです。

目標までの日程は大雑把にわけ、いつまでに何ができるようになるべきか、何をするべきかと各区分ごとに決めます。

そして、各セクションごとに更に細かく、毎月何をするか、毎週何をするかを決めていきましょう。

こうして目標までの道のりがはっきりしていれば、勉強しても安心ですし勉強の目的も容易に理解できます。

コツとしては短期間に多くのことを詰め込み過ぎないことです。

あくまでも自分のできる範囲で考えましょう。

最初から問題集50ページとか無理なことを決めず、先ずは1日1ページからでも構いません。

慣れてきてから徐々に勉強量を増やせばいいです。

先ずは勉強に取り組めるということ、勉強をする習慣を付けること、勉強をしても苦にならないようにすることです。

6.勉強だけはダメ

勉強だけ強いるのは子どもたちの苦痛を増やすとともに、勉強に対する嫌悪感を強めてしまいます。

勉強だけでなく遊びも大事です。

遊びと勉強のメリハリをつけることは重要で、上手にバランスを取りながら勉強させましょう。

ここでも区切りをはっきりと決め、どこまでやったら何分休憩などとお互いに約束しましょう。

お互いに勉強と休みをきちんと決めれば、間違って勉強しろと言って、「いましようとしていたのに、もうやらない。」なんてへそを曲げられることもなくなるでしょう。

逆に、「もう遊びの時間は過ぎたから、今度は勉強をきちんとしようね。」ということもできます。

最初は勉強と遊びの割合が同じくらいか、やや遊びが多くてもいいと思います。

でも、少しづつ勉強の時間を増やし、将来的には1時間勉強して10分休憩ぐらいになるとベストです。

今、勉強がなかなか手につかない子供であればなおさらですが、これまでと違った生活リズムにするわけなので、急に変えられるとは思わないでください。

根気強く毎日の小さな努力が実を結びます。

最初はご褒美がほしくてやっていた習い事が、気づけば習い事自体が楽しくなるような感じが理想的です。

まだありますので、引き続きこの話題はどこかで触れていきたいと思います。

こうして書いてみると、やはり焦らないことが大切な気がします。

しかし、現実には受験とかあって、勉強に時間的物理的、そして金銭的制限があり、そうはいかないことが多いです。

これは本当に難しい問題で私自身も完全には解決できていないのですが、本人を含め家族みんなで話し合うのが一番だと思います。

その時、親の意見を押し付けるのでなく、子供を尊重し、彼らの意見も同等に公平に取り上げ、全員が納得できるものを見つけられるように注意しましょう。

それが多少、親の考えたものと違っていても、時には柔軟に対応してあげることも大事です。

みんなが同じ方向を向けたら、これは非常に強いです。

特に勉強嫌いの子供に勉強させることは、どの家庭ても苦労しているようです。

もし、そのことで悩んでいらっしゃるようでしたが、一度ご相談くださっても大丈夫です。

非力ながらお役に立てればと常に考えています。

2022.02.07

集中力のない子供に勉強させる方法

勉強してもすぐに飽きて周りにあるものをいじり出す。

手が止まってぼーっとしている。

時間ばかり過ぎて一向に勉強が進まない。

きつく言うととりあえず勉強に取り掛かるが、少し時間をおいて覗いてみるとまた別のことをやっている。

皆様のお子様はどうでしょうか。

勉強をやらせてもすぐに飽きて違うことばかりやってしまう。

こんな悩みを抱えている親御さんは多いと思います。

集中力のない子供の勉強をどうすれば進めることができるでしょうか。

子供も千差万別なので、この方法で絶対ということはありません。

だからこそいろいろ試して、その子に合った方法を見つけましょう。

ということで本日は、使えそうな方法をいくつか挙げてみます。

どうすれば飽きっぽい子供に勉強させられるか

子供たちに勉強させなければいけないのに、肝心の当人がもたもたと勉強に取り掛かるのに時間が掛かる。

ようやく始めたと思っても、気づけば別のことをしている。

親としては焦りイライラして、ついきつく言ってしまいますが、時間が経てばまた他のことをやっている。

こんなことを繰り返すばかりで、いつまで経っても勉強がはかどらず、ストレスでまいりそうな人も多いことでしょう。

子供を扱うのは本当に難しい。

私もよく悩みます。

恐らく本人たちは勉強の重要性を十分には理解していないのでしょう。

まだまだ未熟故、分からないのかも知れません。

特に、小学や中学の生徒は好き嫌いや気が向くか向かないかが行動の決定に大きな影響を与えるます。

高校生のように理性や理屈で自分の行動を律するには、まだ発達が不十分なのです。

そうなれば、小中学生の可能な範囲で(嫌になったり飽きたりしない範囲で)勉強できるように仕向けるのがいいでしょう。

そこで、以下のことを提案します。

試してみてください。

1. 勉強する時間を短くする

集中力のない子供に長時間の勉強を強いても逆効果です。

勉強そのものを放棄してしまいます。

「え、そんなに長くやらなければならないの。」と思わせてはいけません。

長続きしないので、できるだけ短く区切り、休憩を踏まえながらやるといいかも知れません。

時計を置くべきかどうかはわかれるところですが、時計がない方がいい場合があります。

気づいたら「随分勉強したな。」と思わせられればベストです。

ここで注意するのは、時間で区切るのでなくタスクで区切ることです。

時間で区切ると何もしなくても終わってしまいます。

何問とか何ページと言うように具体的にどこまでやったら休憩かを決めます。

くれぐれもタスクをたくさんやらせないようにしてください。

短く小刻みにたくさん回数をやらせるのがコツです。

慣れて数をこなせるようになったり、短時間で終わらせられるようになったりしたら、少しづつ増やすのもいいです。

2.自分の好きなもの得意なものからする

勉強する順番も大切です。

嫌なものからやらせると、それだけで気分が落ち込みうつ状態になることもあります。

「嫌だ。」という気持ちを持たせたら、集中はおろか勉強そのものを拒否してしまうかもしれません。

先ずは取り掛かりやすいものから始めましょう。

好きな教科、得意な教科なら集中力も持続するでしょう。

そこで調子が出れば、苦手な教科でも多少は進むかもしれません。

仮に苦手な教科まで手が回らなくても、全くできないよりはましです。

それ以前に嫌いな教科を作らないように心がけることが肝心で、一度嫌いになってしまうとそれをなくす、その教科に取り組ませることは困難になります。

好きにならなくても嫌いにならないようにするのがコツです。

3.子供がやった成果を褒めましょう

嫌々ながらも子供たちが頑張って成し遂げたことは褒めてあげましょう。

「これだけしかできないの。」なんて子供の心をくじくような発言はいけません。

例え少なくても、苦しいのを乗り越えて頑張った結果はきちんと認めなくてはいけません。

褒められれば気分がいいものです。

次にやる励みになります。

マイナスの面に触れるなら、必ずプラスの面にも言及してあげてください。

そして、マイナス面を指摘しなければならないときは、的確に明確に手短にしてあげてください。

長々と話すのはモチベーションを下げてしまいます。

嫌な気持ちがあれば当然勉強に集中はできません。

ただ責められるだけはつらいものがあります。

褒めることで自己肯定感ができれば自分に自信が芽生え、勉強だけでなく様々なことに取り組めるようになるでしょう。

とりあえず三点ほどお話しました。

他にも方法はありますので、そちらは明日、触れたいと思います。

勉強は本来楽しいものです。

楽しいことは時間を忘れ他に目もくれず集中してできます。

小学校低学年で勉強嫌いの子は少ないです。

しかし、不幸にも学年が上がるにつれ勉強嫌いの子供は増えます。

その理由は様々です。

時には大人の何気ない言葉であったり、行動であったり、期待であったり。

プレッシャーが子供の心を勉強から遠ざけ、勉強を続けるのがただ単に苦痛になることもあります。

発達障害など最近は注目されていますが、子供たちの集中力のなさは我々大人に責任があるかもしれません。

そのことに気を留めながら、子供と接するとき、特に勉強に関しては慎重に考えながら行動しましょう。

修正がきかなくなってからでは手遅れです。

子供たちの心理に十分配慮しながら、子供たち勉強をさせる工夫をしましょう。

2022.02.07

高校の勉強は難しい?中学とどう違う?どう対処する?

後、2週間後には都立高校の入学試験が行われます。

受験生の皆さんは最後の追い込みに入っていることでしょう。

去年に引き続き今年もコロナ禍での受験となり、普段と違い感染対策などより一層健康管理に気をつけなくてはならず、厳しい条件ですが頑張ってください。

ところで今回は、入試に合格し高校生活が始まった後のことを話したいと思います。

具体的には「高校の勉強」についてです。

推薦入試や私立高校の入試を受けた人の中には、もうすでに合格発表がなされて方もいるでしょう。

新しく高校生活が決定した人、そうでなくてもこれから高校に行くことが見込まれる人はよく読んでください。

高校の勉強は中学とどう違うの

高校に入ると当然、勉強内容は中学より難しくなります。

学年が上がるにつれ勉強が高度化することはこれまでと変わりませんが、中学と比べて高校ではそのスピードと量がけた違いになります。

1.勉強の内容が難しくなる

英語や数学、理科などは軽く基本的なことには触れますが、中学の基礎がしっかりとできていた方がいいです。

そうでないと自分が理解する前に、どんどん授業が進んでしまいます。

特に高校に入ったばかりの時は中学の復習のような内容が多いですが、大きな違いの一つはその「複雑さ」です。

だから、高校に入ってもう一度最初からやるからと甘く見ていると、スタートの時点でついて行けなくなります。

例えば数学の因数分解は中学でも習いますが、これがきちんと分かっていないと高校の数学はほぼ何もできなくなります。

それほど因数分解を使う場面は多いです。

しかもより複雑な式で出てきます。

二次関数も中学で出てきた切片がなく常に原点を通るものだけではなくなります。

2.学習する量が多い

勉強一つ一つの内容も濃く量も多いのですが、中学のように単純な5教科ではなく、各教科が更に細かく分かれて勉強するようになります。

例えば、国語が古文と現代文などに分かれたり、理科が物理、化学、生物などに分かれたり、社会が日本史、世界史、地理、政経などに分かれたりします。

その結果、授業数も大幅に増え、一度にたくさんのことを学ばないといけません。

中学のように学校の授業だけで何とかなるということが通用しなくなります。

だから、これまで予習復習の習慣がない人は苦労するでしょう。

毎日、家に帰ってからも何時間か勉強しないと、あらゆる科目で学校の授業のペースについて行けず、理解できないまま置いていかれます。

3.定期テストが大変になる

これまで述べたように、高校に入ると勉強の質が上がり量も増え、そしてスピードも非常に早くなります。

中学の1年分の勉強を1ヶ月でやるような感覚です。

だから、定期テストになると本当に難しい問題をたくさんできるようになっていないといけません。

中学の時は前日に一夜漬けで何とかなっていたかも知れませんが、高校に入るとそれはもうできます。

定期テストで良い点を取りたいのなら、テスト期間しっかり勉強をするのはもちろん、普段から分からないところがないように着実に毎日の授業の内容を身に付けていないと間に合いません。

また、無試験であらゆるレベルの生徒が一緒になって勉強していた中学と違い、高校は入試を合格してきた生徒が集まっているので、クラス内の学力差がそれほどありません。

自分が一生懸命勉強しても、他の生徒も同様に勉強していれば差がつかず、「自分は努力しているのに成績が上がらない」なんてこともよくあります。

こういう点においても、高校の定期テストでは成績を上げるのが難しいと言えます。

高校の勉強はどうすればいいか

1.分からないを放置せず、日々の勉強を確実にこなし身に付けていく

校に入ると、勉強はその内容の難易度、量、スピードのどれもが増え、少しさぼったり休んだりしていると、あっと言う間になかなか手の届かないくらいにおいていかれてしまいます。

中学のようなその場しのぎの、小手先の勉強が通用しなくなります。

例えば、中学の時は数学の公式を意味も分からずただ暗記し、そこに数値を入れて解けば済んでいました。

しかし、高校の公式はその形が難しく、いい加減な覚え方では必ず間違えます。

その公式の意味や原理、仕組みを理解し、時には自分でその公式を作り出せるようにしていかないと、数が多すぎて全部丸暗記はできません。

これは学習内容が進めば進むほど明らかになり、生徒たちも実感することでしょう。

そこまで深く理解していないと、高校の勉強はついて行けません。

また、勉強をやっていて分からないところに直面した場合、その時その場で解決していかないと、その後の勉強がどんどん分からなくなっていきます。

先ほども申した遠い、授業のスピードは速いし既習事項を基に新出事項が出されるので、前のところが分からないと、すぐに授業について行けなくなります。

中学の時のように、「後でまとめてやればいいや」なんてことはできません。

後回しにしていくと「分からない・できない」がどんどん増え、気が付いた時にはもう挽回できなくなります。

難しいかも知れませんが、習ったときに習ったことをコツコツと習得し、地道にまじめに日々の勉強を確実にこなすのが一番です。

だから、少しでも分からなくなったら、その都度友達や先生に聞いて、問題を解決しながら勉強を進めていくのがいいです。

2.できるまでやる

これは中学の勉強にも通じますが、勉強は「学習」と「習得」の2段階でできています。

「学習」とは、新しいことを知識として知ること。

「習得」とは、学習した内容を使いこなせるようになること。

例えば、自転車に乗れるように練習するとき、ただ知識として自転車の乗り方を理解しても、必ずしも自転車が乗れるようにはなりません。

自転車を乗れるようになるには、実際に自分で自転車に乗って経験し、練習の中で思う通りに体を動かしコツなどを身に付けて、やっと自転車に乗れるようになります。

この「自転車の乗り方を理解する」のが「学習」であり、「実際に自転車を思い通りに動かせるようになる」のが「習得」です。

このように、高校でも授業を聞いて分かったと思うことは多いと思います。

でも、実際に問題を解いてみるとできないということは多々あります。

だからこそ、「分かった」だけではなく、本当に問題に取り組んで、自分が正しく覚えたのか、きちんと使いこなせるようになったのか、確認が必要です。

だから、高校では教科書を読むだけでなく、問題集などをどんどん解いて練習しないといけないのです。

中学の時は「分かる」と「できる」の間の距離は近いので、練習問題をやらなくてもテストなどで問題が解けたかも知れません。

しかし高校になると、この両者の溝は大きくなるので、面倒くさがらずコツコツできるまで問題を解きながら練習しないといけません。

間違えたら、イライラして投げ出すのではなく(そんなことをしても何の意味もありません)、自分の間違い・未熟を認め、何が原因かを検証し、正すべきは正し、努力すべきは努力して、次に同じ問題が出たら必ず解けるようになってください。

3.時には学校以外の勉強手段も利用

学校の教材や宿題だけでは足りないかも知れません。

そんな時は自分で足りない部分を補わないといけません。

また、分からないときも、学校の先生以外にも質問できる相手がいるといいです(学校の先生は多忙で、常に生徒の勉強に付き合えるとは限りません)。

一人で何とかしようと思っても、「解説を読んでも分からない」「やらなくてはいけないのに、どうしても自分に甘えてしまう」と言った理由で、勉強になかなか手がつかないことは非常によくあります。

その場合は塾も選択肢の一つとして考えてください。

塾であれば、勉強専門の環境を提供してくれますし、勉強のプロがいつでも質問に答えてくれます。

ゲームなどの誘惑もなく、効率的に勉強を進められます。

時には勉強だけでなく、生徒の抱える様々な悩みの相談にのってくれるかも知れません。

孤独に勉強するのではなく、心に安心して頼れる存在があれば、勉強や学校生活などの不安も和らぐことでしょう。

とにかく高校はやらなくてはならないことが非常に多いので、効率のよい勉強が求められます。

そんな時、外部の教育リソースを利用するのも良い方法です。

最近は通信教育もあるのでご一考ください。

通信教育では料金も安く、時には時間も柔軟にできるので、部活に忙しい生徒などにはお勧めです。

しかし強い自律心がないと周囲に自分を管理してくれる人がいないので、どんどんさぼったり怠けたりして効果が出ないこともあるので注意してください。

4.必要ならば躊躇せず中学時代の勉強に立ち返る

何℃も繰り返し触れているように、勉強は基本的に前に習ったことが基となって新しいことが教えられます。

当然高校の勉強も中学の勉強が前提になっていますので、中学の内容があいまいだと高校の勉強もできないことがあります。

「今、自分の勉強が分からないのは何が原因か」正しく理解し、それが中学の勉強に起因するなら、遠回りに思えても戻って勉強し直すのが確実な方法でしょう。

よくよく考えてみると、中学時代の勉強に大きな穴があったかも知れません。

必要ならば一度、中学の勉強を一から総復習してみましょう。

「分かっていたつもり」や「勘違いや間違いで覚えていたこと」があるかも知れません。

面倒でも一度やって解決してしまえば、もう繰り返す必要はありません。

むしろ、放っておいたままの方が、いつまで経っても問題が解消されず、ずるずると「分からない」引きずりドツボにはまったしまいます。

5.予習復習はしっかりと

中学ではそれほどしなくても大丈夫だったかも知れませんが、高校になると予習復習は非常に重要になってきます。

最初に述べたように、高校では授業の内容も難しく、スピードも速く、量も多いので、学校の先生は「生徒たちが予習してきている」という前提で授業を進めます。

だから、基本的なことは既に生徒は理解しており、補足的なことや難易度の高い事柄のみ授業で扱うという立場で、学校の先生は教えます。

だから、予習をしないと授業中に「何をやっているのかさっぱり分からない」ということになってしまいます。

英語のターゲットとなる構文、長文の単語調べ、既出の構文や数学の基本的な公式やコンセプトなど事前に理解していれば、授業中に先生が話す内容もつかみやすいと思います。

同時に復習も大事です。

先述の通り、高校になると一夜漬けで何とかしようということはできなくなります。

日々の勉強を確実に身に付け、それを積み重ねることで、テスト前には少なくとも基本事項は理解している状態にしないといけません。

テスト勉強期間はそれまで習ったことの確認と応用練習の時間です。

途中で怠けてやらないと、結局後で大きな負担となってのしかかってきます。

分からないことはその時々に解決し、毎日コツコツと自分の学力を確実に定着させてください。

このような日々の努力が、高校の成績を確実に左右します。

恐らく高校に入ってすぐは、その学習量の多さと内容の難しさ、そしてスピードの速さに驚き、自分はついて行けるのか不安になると思います。

中学で結構できる部類にいた自分が、それほどクラスの中で目立った成績も上げられず、日々の授業についていくのが精いっぱい。

一回学校を休んでしまうと、取り換えるのに一苦労。

あまりにも中学と違う勉強に自信を失う生徒もいるでしょう。

本当に自分は高校の勉強を最後までやり通せるのか。

今まで聞いたこともないような話が多くて、自分の将来もよく見えてこない。

しかし、それは誰もが感じることで、ごく普通のことです。

子供たちというのは環境に順応する力が強く、上記のような点に注意して毎日の勉強をしていれば、すぐにこなせるようになります。

勉強のコツをつかみ、新しい知識をどんどん吸収し、知的好奇心を刺激され、知る喜びに勉強が楽しくなるでしょう。

そうなれば高校の勉強に問題はありません。

自分で何をすればいいか理解し、自分で勉強を進めることができます。

新高校一年生も、既に高校生になっている生徒も、学校の勉強で困ったときは、いつでも遠慮なく葛西TKKアカデミーにご相談ください。

皆様のために力になる用意があります。

そして、できれば一緒に頑張って、明るい未来に向かって歩めるように頑張りましょう。

2022.02.06

復習は大事!同じ勉強を何回も繰り返すのは悪くない方法です

皆さん、復習はしっかりやっていますか。

復習は、それまで習ったことを頭の中で整理し定着させ、学習を習得させる大事な方法です。

習ったことをその日のうちに復習するとまだ記憶が新しく忘れることも少ないので、記憶をより鮮明に残すのに役立ちます。

よって、先ずは習ったその日のうちに一度復習しましょう。

まだ記憶が新しいので忘れる部分が少なく、習ったことがすくに思い出せます。

これが時間がたってくると人はどんどん忘却し、多くの部分が正確に思い出せなかったり、間違って覚えてしまったりします。

(実は忘却というのは学んだ直後から始まるのです。)

これらを補ったり、修正したりするのは膨大な時間と労力が必要となり、二度手間でとても大変です。

だから、面倒くさいと思っても早めの復習が大切です。

ある調査では、テストの直前にする一夜漬けは、確かにそれをやった直後のテストではそれなりの成績が出ますが、一夜漬けで覚えて物はすぐに忘れてしまうことが分かっています。

人間の脳は学んだことをすぐに記憶できる訳ではありません。

一度海馬という部分に短期記憶として保存します。

当然短期記憶なので時間がたてば忘れます。

それを大脳で長期記憶に昇華しないと勉強は残らないのです。

そして、この長期記憶への保存は睡眠中に行われることが分かっています。

だから、直前に寝ないでやった一夜漬けは、短期記憶にすることができても、長期記憶にできないのでテストが終わるとすぐに忘れてしまうのです。

一夜漬けで定期テストが何とかなったから自分は学んだと思ったら大間違いです。

勉強は二段階あり、第一段階は学習。

勉強し「知る・理解する」という段階です。

第二段階は習得。

勉強したことを「覚え・定着させる」段階です。

勉強のできない生徒は第一段階までしかやらない(それで十分と思っている)、またはそれが精一杯。

でも、これでは学んだことは消滅して、やっていないと同等のレベルに戻ってしまうので、いつまで経っても勉強ができないのです。

従って、その場しのぎで定期テストは何とかなっても、結局すぐに忘れてしまい、学力テストや入試でもう一度勉強し直さないといけなくなり、長期的に考えれば一夜漬けは何の役にも立たないのです。

このように成績の悪い生徒は、何度も何度も同じ勉強を繰り返さないといけないから、効率悪く勉強が進まないのです。

二度手間三度手間と不必要に時間をかけ、結局全て学びきれないのです。

では、復習はどのような頻度でやればいいのでしょうか。

当然先ほども述べたように、記憶がまだ風化する前、習ってすぐにするのがいいです。

しかし、それだけでいいのでしょうか。

やはり、一度の復習では時間と共に学んだことが忘れられていきます。

一般的に復習は、間隔を変えながら何回かするといいと言われています。

当日に復習したら、次は一週間後、次は一か月後という感じで、繰り返す復習の間隔は徐々に開けていくのが効果的です。

また、同じ勉強するにも、例えば、5時間を一気に勉強して終わりというより、トータル5時間という時間を1時間ずつに分散させ五回の勉強にした方が記憶にしっかり残るそうです。

いづれにしても、目標とするテスト(定期テストや学力テスト)に向けて計画を立て、いつ復習するか考えて勉強すると習得もうまくできるようになります。

このような感覚を開けて復習は特に暗記に効果があるようです。

記憶と言うのは「インパクト」×「回数」と言われています。

例えば、一度の経験でも衝撃的な事故現場を見てしまったら、その光景は一生忘れられないそうです。

これは、たった一度でもインパクトが大きいから記憶にいつまでも残っているのです。

一方、掛け算の九九を覚えたことを思い出してください。

よく分からないまま呪文のように一の段から九の段まで繰り返し唱えながら覚えたと思います。

一回の脳への刺激は小さいですが、これを何百回、何千回と多く繰り返せば覚えます。

どちらにしても一度覚えてしまえば、もう忘れることはありません。

ただ、一回のインパクトが大きくなるように覚えるのはなかなか難しいです。

いくつかコツがありますが、やはり難しい。

だから、多くの人は後者の方法で暗記します。

よって、復習も一回で十分と思わず、何度も繰り返しましょう。

このように勉強は一度やれば大丈夫というものではありません。

一度では脳内に定着しませんし、どんどん忘れていくのは自然なことです。

そうならないためにも勉強を学習から習得に高め、記憶に残るようにしましょう。

そうすれば効率よく学んだことが身に付きます。

そして、そのためのカギとなるのが復習の頻度です。

繰り返し復習するのは面倒かもしれませんが、だからと言ってやらないのは怠慢です。

逆に言えば、やればできるのだからやりましょうということです。

勉強の方法はいろいろあります。

そこにはコツなどもあります。

人それぞれ自分に合った勉強法があります。

いろいろ試して、自分に一番合った勉強方法を見つけるのが肝心です。

勉強で悩んでいる人がいましたら、気軽に相談してください。

2022.02.04

書籍紹介”まなびwithのナゾトキ学習漢字ドリル”謎を解くには漢字を覚えないといけない

漢字というものは子供たちが勉強するときに最も苦手とするものの一つです。

しかし、どうやって覚えればいいのか全く分からない。

一般的に言われることは、「ただひたすらノートに書いて覚えなさい」。

これではつまらないし、繰り返すだけの作業は腕も疲れて苦痛なだけです。

「もっと楽しく、そして、子供たちが自分から漢字を覚えようとしれくれるといいな」と思う親御さんはたくさんします。

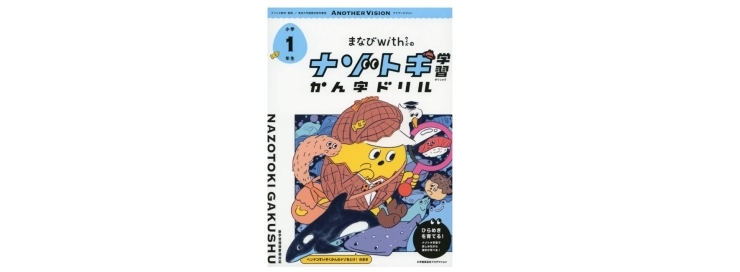

そこで本日紹介する本は、『まなびiwthのナゾトキ学習漢字ドリル』(まなびwith編集部 著)です。

『まなびwithのナゾトキ学習漢字ドリル』へのリンクはこちら

あの『うんこ漢字ドリル』に続く大ヒット商品として注目。

子供たちの勉強で壁となるものの一つである漢字を楽しく、面白く、そして学習意欲を高める工夫がたくさんあります。

是非一度、手に取って自分の目で確認してください。

昔から、ノートに何十回とただ書くだけの単調作業。

「つまらない」「面白くない」が漢字勉強の常識でした。

だから、どうしても子供たちは飽き、面倒くさがって、漢字を覚えるのが嫌で嫌でなかなか身に付きません。

「平仮名だけでもいいじゃない」「なんで漢字なんかあるのだろう」と疑問に思いながらやって、その意義も分からなければ当然勉強に身が入りません。

そこで、子供たちが楽しく自分から漢字を覚えてくれるように各社が新しい漢字ドリル作りにチャレンジしてきました。

今回ご紹介する『まなびwithのナゾトキ学習漢字ドリル』は今までの漢字ドリルとは一味違っています。

このドリルには「なぞたまくん」というキャラクターが登場し、彼の冒険する先々で出される謎を解いていくという形でトリルが展開します。

そして、謎を解くには漢字を覚えないといけないという仕組みです。

ヒントとなる漢字を覚えつつ謎を解いていくという達成感が、このドリルの人気の理由の一つです。

更に、漢字を学ぶための例文が何と大人でも知らなかったような雑学ばかり。

例えば、「竹は60年に一度、花を咲かせる」「キリンは一日20分しか寝ない」というような聞いただけで「へー」と思える身近な動物や生活にまつわるトリビアで一杯。

新たな発見に子供たちはワクワクし、自分から取り組もうという自主性が育ちます。

また、小学館の関わるドリルなので、小学館が長年培ってきた漢字ドリルのノウハウが詰まっています。

見やすさ、書き順、学び順も子供たちが学びやすいように書かれてあり安心です。

このドリルを使ってみた子供や保護者からの評価の上場で、「面白かった」「わくわくした」「集中して勉強していた」などの声も上がっています。

漢字ドリルの雑学から親子の会話が増えたという感想もありました。

今回のコロナ禍の中で学校が休みになり自宅学習するときにも非常に役立ったという話もあり、このドリルの素晴らしさ

が垣間見られるようです。

小学1年生から6年生までそろっていますので、それぞれの学年に合ったドリルをやっていただいても結構ですし、学び直しや先取り学習でも大いに役立つとおもいます。

葛西TKKアカデミーも勉強が子供たちの苦にならないように色々工夫して教えていますが、子供たちが自主的に勉強するようになるには学びの楽しさが分かるようにすることが大事だと思います。

その方法はたくさんあると思いますが、一つの勉強方法に縛られず、子供一人ひとりに応じで合うものを選ぶのが肝心です。

この漢字ドリルも子供の学習機会の幅を広げてくれるので、私もお勧めしたいと思ます。

思わず「へー」と思えるような「A-haモーメント」がたくさん積み重なれば勉強はもっと面白くなります。

好奇心が強く、何でも知りたいと感じるこの時期の子供たちの知識欲を満たせるように、このドリルを上手く役立てていただければと思います。

2022.02.04

要注意!テレビで流行っている”いじり”が”いじめ”になるかも

いつの時代もテレビが子供たちに与える影響はとても大きいです。

しかも、テレビが映し出すものは必ず字も真実ではなく、時にはテレビの中だけの虚構の空間であるからこそ許容されている部分もあります。

テレビの映像はあまりにもリアルであるばかりに、それを全てだと思わせる作用があります。

本当は、嘘、あるいは真実の一部でしかないのに。

テレビが現実を100%伝えることは不可能で、どうしても関係者の意図が、意識的にしても無意識的にしても、反映されます。

しかし、人生経験が少なく、知識や教養も少ない子供たちに、真実と虚構を見分けろと言っても、それは非常に困難な要求です。

最近、テレビで「いじられキャラ」としての出演者が増え、新しい笑いを誘っています。

確かに、「いじられキャラ」がいることで、番組の笑いが盛り上がることは否めないでしょう。

しかし、これはテレビの中だからこそ許されることであって、これを現実世界で実行するには、本来非常に大きな注意が必要です。

しかし、子供たちにはそれをそのまま学校や家庭に持ち込み、不用意に他社に当てはめ面白がることがあります。

テレビで許されるのだから現実でも許されると思い、軽い気持ちで始めた「いじり」がいつの間にか気づかぬうちに「いじめ」となり取り返しのつかない結果を招くこともあります。

勉強だけでなく生徒の心も考える個別指導塾葛西TKKアカデミーは、この現象を心配しています。

「いじられキャラ」とは何でしょうか。

みんなにわざとからかわれたりバカにされたりすることで、番組内の立ち位置を確立している人たちです。

番組内の軽い嫌がらせなどは、視聴者にも問題視されることはあまりありません。

番組内での笑いを引き出す手法の一つと見なされています。

出演者は仕事として、了解の上にそのキャラクターを受け入れていますが、テレビで行われることは現実社会に影響を与えます。

当然十分な思慮分別が育っていない子供たちは、同じように同級生などを「いじり」という名目でターゲットにします。

特定の人を馬鹿にしたり茶化したり。

テレビで許されているので、罪悪感も感じません。

「いじっている」本人は軽い冗談や遊びのつもりでやるのですが、やっていることは実質「いじめ」と変わりません。

他人を犠牲にして自分の優越感を感じたり、愉快になるのです。

「いじり」と言えば、やっていることが「いじめ」でも軽く感じるようです。

一方、「いじられる」側も「いじられキャラ」になればみんなが構ってくれるので、集団での居場所が保証されると考えます。

逆に「いじり」に対して声を上げると、自分の存在をグループに示されなくなるので、そのキャラを演じ甘んじるのです。

無視され孤立するくらいなら、自分のプライドを犠牲にしてもみんなの中にいたいと考えるようです。

場合には、自分がいじられることによってグループが和むと、仲間のために貢献していると言って、自分を卑下されることを自己正当化するのです。

ある意味相互に利益があるので、この関係は強固になり、解消は難しくなります。

しかし、始めは軽い「いじり」がエスカレートし「いじめ」に変わることは十分に考えられます。

しかし、いじめ同様に度が過ぎると心身に影響が出てきます。

体調不良になり登校できなくなったり、精神的に不安定になったりします。

自覚しないままストレスをため込み、体が耐え切れなくなるようです。

自身のプライドを犠牲にしているので、自分に対する自信がなくなり、自分を否定的に見なすようにもなります。

この場合、「いじり」だと言えばやっていることが「いじめ」であっても軽視されるという問題があります。

仲良いもの同士のふざけあいの延長。

しかも、この両者の境界線は非常にあいまいで、個人個人の感じ方で線引きも変わってくる。

また、先ほど述べたようにいじめられる側も拒否しにくいう問題があります。

自身の居場所を失う覚悟が必要だからです。

このような新しい状況は憂慮すべきであり、いじめ同様周りがしっかり自覚し注意しなくてはなりません。

「いじられキャラ」を演じる子供はやはり不安感が強く、それを解消して自信を持たせることが大事です。

これは自分を犠牲にしてまで保つ価値のない友達関係だということを理解させなくてはいけません。

友達とはお互いに認めある対等な関係であるべきだからです。

特に「いじり」の場合は本人の安心できる居場所が重要となるので、様々な場所に積極的に出ていき、学校以外にも仲間が作れると知れば、現在の状況が以上であり声を上げなければならないと分かるはずです。

葛西TKKアカデミーもそのような子供たちの力になれるように準備しています。

2022.02.02

中学生の内申点の上げ方!内申点とは何?入試にどう関わるの?

受験シーズン真っただ中です。

受験生は自分の持てる力を出し切れるように、入試に臨んでいることと思います。

一方、これから入試に向けて勉強にいそしむ生徒もたくさんいます。

高校入試においては、中学校時代での成績を中心とした評価である内申点と、当日に入学試験を受けることによって得られる学力点の合計で合否が決まります。

東京都立高校の入試では一般に内申点と学力点の割合が3:7(一部の高校では4:6)となっています。

つまり、内申点だけでも、学力点だけでも合格は難しいということです。

どちらもある程度の点数は取らないといけません。

そこで本日は、都立高校入試に大きな影響を与える内申点の上げ方についてお話します。

内申点とは

先ず基本的なことですが、内申点とは何か説明します。

中学校において、生徒の日々の成績や学校での活動は記録されています。

これらをまとめて入試の時に受験校へ提出しないといけないのですが、これが内申書(調査書)と呼ばれるものです。

特に5段階で評価される全9教科の成績が主な内申点を構成する要素になります。

率直に言うとこの5段階評価の点が内申点と思っていただいていいです。

この5段階評価のどこまでが内申点に含まれるかは各都道府県によって違います。

1年生から3年生の2学期までの全てを対象とする自治体もありますし、3年生の評価のみが内申点になるところもあります。

因みに、東京都では中3の2学期の成績のみが内申点として含まれます。

つまり、それまでいくら成績が悪くても、3年の2学期に良い成績を取りさえすれば、内申点は良くなります。

では、3年の2学期の定期テストだけ頑張ればいいかというと、そうではありません。

普段から勉強の習慣がない生徒が、この時だけ勉強して上手くいくとは思えません。

また、数学などの積み上げ型の教科では、新出事項は既出事項を基に勉強するので、1、2年の内容が身に付いていないと3年の内容も分かりません。

ここで注意しなくてはならないことは、主要5教科は取った成績の数字がそのまま内申点になりますが、実技4教科は成績の数字×2となります。

つまり、9教科オール5であれば、主要5教科×5+実技4教科×5×2=65点となります。

従って、同じ1成績が上がったとしても、実技教科なら2上がったことになり、効率よく内申点を上げたいのなら、こちらを重視した方がいいです。

65点満点のうち自分の内申点がどのくらいあるか割合を出し、それに300をかけたものが実際の都立高校の入試における合否判定に使われます。

この内申点300点満点、入試の点数である学力点700点満点の合計1000点満点で入試は争われます。

合計点の上位から順に合格が決まります。

つまり、内申点がすべてではありませんが、事前に決まるこの点数が高いほど入試には有利になるということです。

また、内申点で「1」が付いている人は、入試が困難になるだけでなく、入試そのものが受けられないことがあります。

私立高校では受験資格に内申点で「1」がないことを上げている学校があります。

事前に確認してください。

今、「1」が成績表についている生徒は学校の先生とよく相談して、どうすれば「1」なくせるか話し合ってください。

受験に関して、「1」は絶対にとってはいけません。

芸術系や体育系の高校ではまた算出方法が違いますし、推薦入試でもまた別の算出法となりますが、今回は割愛させていただきます。

内申点を上げるために!

では、内申点を上げるにはどうすればいいのでしょうか。

内申点は単に定期テストの点数だけでなく、以下のものを総合的に評価して出されます。

よって、これらをきちんとこなすことが重要になります。

1.定期テストの点

やはり、内申点の根幹をなすのは中間テストや期末テストなどの定期テストの点数です。

これらを1点でも多く取ることが内申点アップにつながります。

従って、定期テストをもっと真剣に捉え、普段からしっかりと勉強し、テスト前には十分なテスト勉強をして臨みましょう。

テスト範囲が発表されるまで待つのではなく、基本的に前のテスト範囲の次から今やっているところはテスト範囲に入ると予想できるので、少しでも早く(最低でも2週間前)勉強に取り掛かりましょう。

ワークなどの課題も毎回出されるのだから、テスト前までためるのではなく、習ったその時に自分の学習の定着のためにもやってしまいましょう。

言われるまでやってはいけないという決まりはありません。

こうしてテスト発表のときには課題の大半が終わっている状態にし、テスト期間中は自分がよくできなかった問題、よく理解できていない内容を集中的に勉強し、余裕があれば応用問題をしっかりするように計画を立てて勉強してください。

定期テストの問題はワークやプリント、教科書や小テストの問題がそのまま、あるいは一部数字や表現を変えて出ることがとても多いので、これらの問題を全て解けるようになっていれば、決して悪い結果にはなりません。

因みに、各教科で内申点の4を目指すなら85点、5を目指すなら95点以上取ることが目安になります。

2.提出物

2番目の大事な要素として、各教科の課題などの提出物があげられます。

普段の宿題だけでなく、レポートや作品の提出は期限を守って、十分に余裕をもって取り組んでください。

直前になって慌てて雑にやったり、答えを丸写ししても、先生はすぐに見破ります。

それは評価を下げることになりますし、そもそも、課題を通して実力をつけるチャンスを自分から捨てることになります。

いい加減なことをしても、結局は自分が困る、損するだけです。

きちんと正しくすることが自分のためでもあります。

どうしても間に合いそうにない時は、事前に先生と相談してください。

そうすれば何らかの猶予やアドバイスを与えてくれるかも知れません。

3.授業態度

やはり、普段からの授業態度も大事です。

授業態度は「関心」「意欲」「態度」の項目からなり、基本的に先生の判断によるものです。

先生の話をきちんと聞き、手を上げるなどして積極的に授業に参加していることをアピールできれば、授業態度の評価も上がります。

特に実技系では上手い下手より、頑張って取り組む方が評価されることもあります。

授業中によく居眠りをしたり、騒いで授業を中断させたり、不必要に先生に反抗してみたりするのはダメです。

別に先生の太鼓持ちになれとは言いませんが、普通にきちんと授業を受けてください。

定期テストでいくら良い点を取っても、授業態度が悪いと評価が低くなることもあります。

4.その他

これら以外にも、定期テストの解き直し、授業中に使ったプリントや小テスト、調査やグループ学習、プレゼンテーションや自己評価など、様々なものが内申点の評価に加わります。

これら学習活動に関わる全てをきちんと真面目にやるのが大切です。

学校の先生は定期テストの結果だけではなく、普段から生徒一人ひとりの学習活動や態度をしっかり見ています。

学校の勉強以外に気をつけたいこと

内申点は学校での勉強が対象でそれ以外の活動が影響することはあまりありません。

しかし、次のような点に気をつけ、学生生活を送るのも大切かも知れません

1.部活や委員会活動、ボランティアなどの課外活動

部活動や委員会活動、ボランティアなどの課外活動が内申点に加味されることはあまりありません。

しかし、都立高校の推薦入試や面接が入試項目に入る私立学校を受ける場合、これらが効果を持つことがあります。

面接官は受験生の人柄に興味があるので、これらの活動に参加していれば印象が良くなります。

資料に記載があれば、当然この話題が上るでしょう。

受験生も自分のことなので受け答えしやすいし、他の受験生との差別化ができるので、好印象を残すチャンスです。

学校によっては生活態度を重視するところもあるので、そのような場合は高評価につながります。

大会やコンテストでの具体的な成績がある場合は、評価に加点されるかもしれません。

逆に、スポーツ推薦や芸術系の推薦を受ける生徒はこちらがないとかなり不利です。

2.検定試験

英検や数検、漢検などの検定試験で級を取るのも悪くありません。

都立高校ではありませんが、私立高校の場合、学校によってはこれらの検定である程度の級を持っていると内申点に1加えてくれるところがあります。

事前によく調べておいてください。

内申点が低い人にはお勧めです。

また、推薦入試でもないよりはある方がいいので、試す価値はあります。

検定の内容はそのまま受験勉強につながるので、受験勉強の延長としてこれらの検定試験を受けてみるのもいいでしょう。

合格すれば申し分ないし、不合格でも受験にマイナスの影響はないので、できればチャレンジしてみてください。

3.欠席や遅刻

欠席や遅刻が多い場合、内申点が下がることがあります。

10程度なら問題ないのですが、欠席が年間60日以上になると受験が難しくなります。

私立高校では「年間の欠席日数が何日以上だと受験できません」と記載してある学校もあるので、注意してください。

特別な病気や入院を含む大けがなど正当な理由がある場合は考慮してもらえることもあるので、中学校の先生に相談して理由書を書いてもらうといいかも知れません。

いずれにしても、遅刻や欠席は普段の生活態度の評価につながるので、可能な限りしないのがいいです。

内申点が悪かったら

入試において内申点は非常に重要な要素です。

上記のことを心がけ、日頃から内申点を上げるように努めてください。

しかし、内申点が悪かった場合はどうすればいいでしょうか。

1.学力点で挽回する

先ほども述べたように、都立高校の合否は内申点と学力点の合計で決まります。

よって、内申点が低かったら学力点を上げればいいのです。

言うのは簡単ですが、実際にやるのは難しいです。

他の人とは不利な状況で戦わなくてはならず、いくら学力点で良い結果を出しても、それでカバーできないくらい内申点が悪くては万事休すです。

言い換えれば、いくら学力点が良くても内申点が悪ければ落ちることもあるということです。

もし学力点で内申点をカバーしたいのなら、相当の覚悟をして受験勉強をしてください。

このように考えると、やはり入試を優位にし合格を確実なものにするには内申点をある程度は持っていないといけません。

内申点が出てしまえば、もう訂正は効きません。

だからこそ、日頃から内申点を意識して、普段の学校での勉強をしっかりとやらなければならないのです。

2.志望校を変える

自分の予想より内申点が良かった場合でも悪かった場合でも、当初の志望校に留まらなくてはならないという決まりはありません。

自分の置かれた状況に応じて、志望校のランクを上げたり下げたりしていいのです。

では、自分の学力に合った学校はどうやって見つければいいのでしょうか。

それは模試です。

可能な限り模試はたくさん受けることをお勧めします。

それは単にテストの点が良かった悪かったで一喜一憂するためでなく、自分のできていないところを見つけ出し、そこを重点的に勉強することで、本番では死角のない態勢で試験に臨めるからです。

そして、模試には他にもたくさんメリットがありますが、その中の一つに、志望校への合否判定と共に自分の実力に合った学校を紹介してくれるというものがあります。

模試の結果には必ず受験生の学力に応じて、努力校、相応校、安全校をいくつか挙げてくれます。

それを基に学校の特性や環境など、様々な要素を考慮に入れ、自分が本当に目指す志望校を見つければいいのです。

その際には塾や学校の先生の意見を聞くのもいい考えです。

最初は高めの志望校を設定し、それを目指して勉強してください。

もし難しそうならランクを下げればいいのです。

下から上へ上げるのは困難ですが、上から下に下すは容易で、それはいつでもできます。

従って、最初は上を目指して頑張りましょう。

以上、内申点についていろいろお話しました。

このように内申点は入試において大きな影響力を持つと同時に、本試験前に既に決まってしまうものなので、受験を優位に進めるためにも普段から学校の授業や勉強を疎かにせず、真面目にコツコツと努力してください。

そして、内申点のことも含めて、受験や勉強について分からないこと、困ったことがあれば気軽に葛西TKKアカデミーにご相談ください。

いろいろお話できると思います。

それでは、皆さんのご健闘をお祈りします。

2022.02.01

もうすぐ節分!入試では日本古来の年中行事が出題されます

2月3日は節分で俗に言う「豆まき」の日です。

実は、節分に限らず日本の年中行事は入試や学力テストなどでよく出てきます。

国語や社会で問題の話題として、また、常識として聞かれることもあります。

伝統的な年中行事を通して日本的な考え方を知ることは、日本人というものを考え直すよい機会にもなります。

更に、今後ますます活発になるであろう国際交流においても、日本の伝統文化を紹介できることは重要になってくるでしょう。

試験のためという枠に縛られることなく、純粋に多彩な日本の行事を楽しみ、日本人の教養としてその意義を理解してほしいと思います。

また、親子間の会話のきっかけとしても年中行事は役立ちます。

年中行事を通し経験を共有し会話をすれば、親子間の距離も縮まり相互理解も深まります。

いじめなど子供が抱える問題の早期発見にもつながるので、親子の交流のためにも是非年中行事を家族でもやってほしいと思います。

最近はなかなか個人で年中行事をやることも少なくなってきています。

小学校や保育園でイベントとしてやったり、先生から教わったりしますが、せっかく日本人として素晴らしい伝統文化があるのだから、しっかりそれを活用し家庭の円満につなげられるといいと思います。

ただ楽しむのではなく、行事の意味や由来を理解し、日本人としての教養を深めるといいと思います。

因みに「節分」とは季節の変わり目の前日を示し、当然年に四回あります。

しかし、冬から春になる節目を一年の境目と見なるようになり、この2月の節分が注目されるようになりました。

中国から伝わってきた鬼払いの儀式と日本の儀式が交わり、豆まきの風習が始まったとされます。

季節の変わり目には邪気が生じると考えられていたからです。

室町時代に豆まきはもう一般庶民の間でも行われるくらい普及していたようです。

節分のおまじないとして「柊鰯」があります。

焼いた鰯の頭を柊の枝につけ、魔よけとして飾ります。

これは鰯のにおいと柊のとげが、鬼を防いでくれると考えられたからです。

これは結構古くからあるおまじないで、平安時代の「土佐日記」の中にも登場します。

最近節分で特に流行っているのが「恵方巻」です。

元々関西の一部の地方の風習だったようですが、平成10年に大手コンビニエンスストアがビジネスチャンスとして恵方巻を全国に広めたようです。

今では海苔巻きに限らず、ロールケーキなども恵方巻のように見立て販売しているみたいです。

クリスマスやバレンタイン、ハロウィンのように商人の商魂が日本文化に大きく影響を及ぼした例と言えますね。

それでは豆まきを楽しんで、良い一年になりますように。

くれぐれも豆や恵方巻の食べ過ぎには注意してください。