塾長ブログ

2024.10.09

志望校選びの注意点

高校入試に向けた勉強は進んでいますでしょうか。

夏休みから二学期にかけて、各高校では入試説明会や学校見学会が実施されます。

そして、自分の行きたい学校を決める参考にする受験生も多いことと思います。

学校の成績、模試の判定、人に聞いた話や評判、通いやすさ、実際に自分の目で見た印象、学習内容、部活や学校行事、進学実績や卒業後の進路、そして制服の可愛さなど、多岐の要素をしっかりじっくり吟味して最終決定すると考えます。

でも、中学校は事務的手続きの煩雑さや、早く受験生の動向を知りたいという要求、クラスから不合格者を出したくないという考えから、三者面談でこの時期から進学先を限定し、志望校を早々に決定するような指導をされる場合が少なくありません。

そこで今回は志望校選びに注意すべき点をいくつか議論したいと思います。

この時期に中学校で三者面談が行われ、志望する高校を決めるように促されることもあると思います。

受験を考えると、当然目標校が早く決まった方が、その学校に合った準備時間を長くかけられるので、早い方がいいのは理解できます。

しかし、この時期はまたまだ入試まで日にちがあり、これから受験生の実力がどのように伸びていくか分からないものです。

このような時期に志望校を決定しろというのは中学の一方的な都合であって、多くの受験生には不適切に感じます。

そのようなこともあり、今回は高校入試の志望校選びの注意点をいくつか挙げていきます。

学校の先生が志望校を決めるのではない

先ほどの話の流れになるのですが、しばしば三者面談のときに、学校の成績で「この内申では無理だから、志望校のレベルと落とさなくてはならない」と言われることがあります。

しかし、その言葉を鵜呑みにして安易に志望校を下げてはいけません。

内申点は入試の3割であって、残り7割は学力点です。

内申点が足りなくても、学力点でカバーすればいいのですから、まだあきらめる必要はありません。

入試直前で内申点が決まり模試の合否判定もでて、ある程度自分の実力が明確になってきている時期ならまだしも、内申点も決まっていない時期から志望校を下げることに言及する行為自体に疑問を感じます。

生徒たちの能力を伸ばし、彼らが成長しようと努力するのを支えるのが教育だと考えます。

しかし、この時期に志望校を下げろというのは「今の身の丈に合ったこじんまりとした人間になれ」と言っているように聞こえます。

これは教育とは真逆な姿勢ではないでしょうか。

受験当日まで生徒は必死に頑張り、自分を伸ばそうとするからこそ受験は価値があるのです。

何の努力もしないで行ける高校を勧めるのは教育における指導ではありません。

生徒たちには「学ぶ権利」があり、本人が望めばそれを尊重しなければなりません。

学校の先生であってもそれを無視して、本人の意に反し「志望校を下げなければならない」とは言えません。

もし、そういう先生がいたなら、それに従う必要は全くありません。

ましてや、それが本人の意思ではなく納得していないなら、堂々と抵抗し自分の本意をつらぬいてください。

それでも否定された場合は、人権侵害に当たるので、教育委員会にでも訴えてください。

少なくとも「教育を受けるチャンス」は与えられなくてはなりません。

先生方はいろいろ知っていますから、生徒がより良い決断をするために情報を提供することは問題ないと思います。

しかし、最後の決断まで口を出すようでは越権行為と言わざるを得ません。

これから頑張れば実力は伸びます。

志望校を下げるのはいつでもできます。

だから、今の段階では高めの高校を目指して構いません。

最終的には願書の出願日、実際は提出後も一度だけ期限内であれば志望変更ができます。

まだまだ変更は効くのに、こんなに早い時期から選択の幅を狭める必要はないのです。

志望校選択で一番やってはいけないことは、決定を自分でしないで人に任せることです。

「人に言われたから、納得していなくてもその高校にした」であれば、絶対に後になって後悔が残ります。

受験に合格してもしなくても同じです。

合格すれば「あの学校に行っていたらなあ」と思い、不合格ならば「やっぱりあの学校を受験していればよかった」と思います。

大事なのは自分の人生に悔いを残さないことです。

自分の選択であれば責任を持ちますし、どのような結果であっても受け入れることができます。

「先生に言われたから」ではいけませんし、そうする必要は全くありません。

助言や参考として受け止めましょう。

志望校は必ず自分で決めましょう。

そして、周囲の人間は子どもたちの意思を尊重し、希望が叶うように全力で支えることです。

友達が志望しているから自分も

次によくあるのが「仲のいい友達が志望するから、自分も志望する」というものです。

これも志望校選びにはやってはいけないことです。

理由の一つは、受験はあくまでも個人のことであって、友達と一緒に受験したからと言って必ずしも二人とも合格できるとは限りません。

一方が合格し、もう一方が不合格だった場合は遺恨を残すことになるかも知れません。

確かに「友達と一緒の学校に行きたい」は勉強の動機づけになり、頑張るエネルギー源になるかも知れません。

お互いに協力すれば勉強もはかどるかも知れません。

しかし、入試ではその友達でさえ自分のライバルであり、自分が合格するためにはその子を押しのければならないかもしれません。

また、その友達にとって行きたい学校、適切な学校が必ずしも自分にとってそうとは限りません。

合格したとしても、いろいろ問題が発生しストレスになるかも知れません。

結局、友達と同じというのは、自分でよく考えふさわしい進路を決めるのを放棄してしまったとも言えるかもしれません。

新しい環境は不安だし、友達がいれば安心かも知れません。

しかし、人生では多くの人々と出会い別れるものです。

周りに知った人がいなくても、新しい友達はできるものです。

だから、「友達が行くから」と言って、自分に合わない高校を選ぶのもよくはありません。

偏差値がちょうどいいから

受験において偏差値は確かに重要です。

合否予想の大きな目安になるからです。

しかし、偏差値だけで学校を選ぶのもお勧めできません。

なぜなら、偏差値がちょうどいいからと言って、自分が入学してから充実した学校生活を送れるとは限らないからです。

学校を選ぶときは合否だけでなく、入学した後のことも考えなくではなりません。

「自分のやりたいことがその高校でできるのか」「自分の将来の夢に本当につながっているのか」などが重要になります。

よく受験生で合格することばかり考え一生懸命頑張って、いざ合格するとその後どうしていいか分からなくなるということがあります。

くれぐれも忘れないでほしいのですが、人生は受験で終わりではなく、その後もずっと続くのです。

高校入試はその長い人生を大きく左右するものの一つです。

そうであるなら、「合格すればどこでもいい」と偏差値だけで決めない方がいいと思います。

同じようなことが「学校の知名度」にも言えます。

有名な高校だからという理由だけで選んでしまうと、いざ入学したときに自分が何をしていいのか分からないということになります。

志望校選びは合格だけを考えず、その先まで見越して慎重に決めていただきたいと思います。

高校入試は人生を左右すると言っても過言ではありません。

だからこそ、しっかり考え自分で決めないといけません。

そうでないと、必ず後で後悔が残ります。

より適切な決断をするために、多くの人々の声を聞くのは非常に良いことです。

多くの情報があれば、より正確な判断ができます。

しかし、それは他人の言いなりになるということではありません。

どんなに困難でも、自分の進みたい道を選んでください。

例え学校の先生でも、それを否定することはできません。

「これじゃ、○○高校は無理だね」と言われても気にすることはありません。

少なくとも今の段階では。

現時点では少しでも自分の実力を伸ばそうと努力することが肝要です。

自分の力が伸びれば、その分道も開け選択肢も増えます。

先ほども述べたように志望校を下げるのはいつでもできるのだから、今は少しでも高みを目指してがむしゃらに頑張ってください。

そして、あらゆる事柄を考慮に入れて、最終的に自分が志望校を決めればいいのです。

応援しています。

2024.09.27

宿題を正しくやっていますか?宿題の意味を理解し学力向上に役立てましょう!

宿題を正しくやれば生徒たちの学力も上がり、さらにワンランク上の勉強も対応できるようになります。

葛西TKKアカデミーでは、宿題は毎回出ます。

宿題は勉強において大切な役割を担っているからです。

しかし、これを誤った方法でやってしまうと、期待するような学習効果は得られません。

毎日生徒たちを指導する中で、「どうもこの生徒は宿題のやり方を間違っているな」と感じることがときどきあります。

今回は宿題のやり方、宿題に対する考え方や姿勢について話をしたいと思います。

生徒の宿題で最近気になったのが、「全部分からなかった」と言ってほぼ白紙のままの宿題を提出してきた生徒、一応宿題を解いてきてはいるのだけど、ほぼ全問不正解の生徒です。

どちらの生徒も宿題というものを勘違いしているようです。

宿題とは何のためにあるのか

学校の授業では基本的な学習内容の導入や基礎の解説、特に注意すべき点の確認等で時間がきてしまうことが多いです。

勉強は習ったら身に付くものではなく、本当に学習内容の習得をするには様々な練習や訓練が必要です。

しかし、上記にあるように現実には、授業でそこまで掘り下げる時間はありません。

よって、授業では足りない部分を宿題という形で、生徒たちが個別に自主的に補足していくのです。

学校では分かったつもりでも、時間が経って家でやってみると意外とできないということはよくあることです。

そういったことを気づかせるのも宿題の目的で、自分の足りない部分を自覚し補うのです。

このように考えるならば、宿題とは学習したことの総決算というよりは、むしろより深い学習に向けたきっかけ、始まりだと認識しべきでしょう。

間違った宿題観!やればいいというものではない

基本的に宿題は一度やった内容の反復練習がほとんどですから、授業の内容をきちんと理解していれば基本的にできるはずです。

なぜなら、宿題はそのように作られているからです。

宿題に出された問題の一、二問を間違えたというのであれば、まだ許容範囲かも知れません。

しかし、これが半分以上できていないようでしたら、これは大問題です。

これは授業でやったことが分かっていないということになるからです。

ところが、バツの印を付けられてそのままで終わっている場合が非常に多いです。

できていないという状況を深刻に捉え、教科書やノートを調べて必死で正解を導き出さないといけません。

この調べる作業こそが、宿題の本質であり学習効果につながるのです。

「出来なくてもそのままでいい、先生が教えてくれるから」という依存するような姿勢では、先生がいくら教えてもバツが増えるだけで、結局勉強が本人のものにはなりません。

同様に「白紙でも分からず解けなかったと言えばいいだろう」という考え方もよくありません。

「出来なかった」と言えばいいわけになって許されると勘違いしている生徒がいます。

きちんとやらないままその場をごまかしてしまっても、結局後々困るのは自分です。

勉強が嫌でいつまでもいつまでも、何回も何回も問題を解きたくない気持ちは理解できますが、それでできないままならば、結局また同じ勉強をしなくてはならず苦しい時間が増えるだけです。

基本的に全くできないというのはおかしいわけですから、このような事実に直面したならば、本気で理解しようと教科書やワークなどの説明をよく読んで理解しないといけません。

必要ならば先生や友達に質問して、そのときそのときに一つずつ丁寧に問題を解決していかないとけません。

宿題はここまでやってようやく意味のあるものになります。

確かにオールバツでも宿題をやったと言えるかも知れません。

でも、宿題をやるのは当たり前で、問題は「十分にやったか」なのです。

この点を正しく理解し、本当に自分のためになる宿題をしてほしいと思います。

解答は渡すべきか

生徒や状況にもよりますが、勉強の基本は自学自習です。

そして、そのために解答は必要不可欠です。

解答には一つ一つ解説が乗っており、生徒が自分で勉強できるようにデザインされています。

自主勉強を身に付ければ、自分でどんどん勉強が進められるようになるので、学習量が増え成果も格段と上がります。

ただ、勉強がそうであるように、この問いも万人に通用するものではありません。

解答を丸写ししてしまうような生徒には、解答を渡すべきではないでしょう。

以上、宿題に関していろいろ考えてみました。

宿題は学習を深め習得させるためには不可欠です。

しかし、やればいいというものではありません。

形式だけの「宿題をやった」は生徒には何の役にも立ちません。

真の宿題の意義を理解し、正しくやりましょう。

2024.09.06

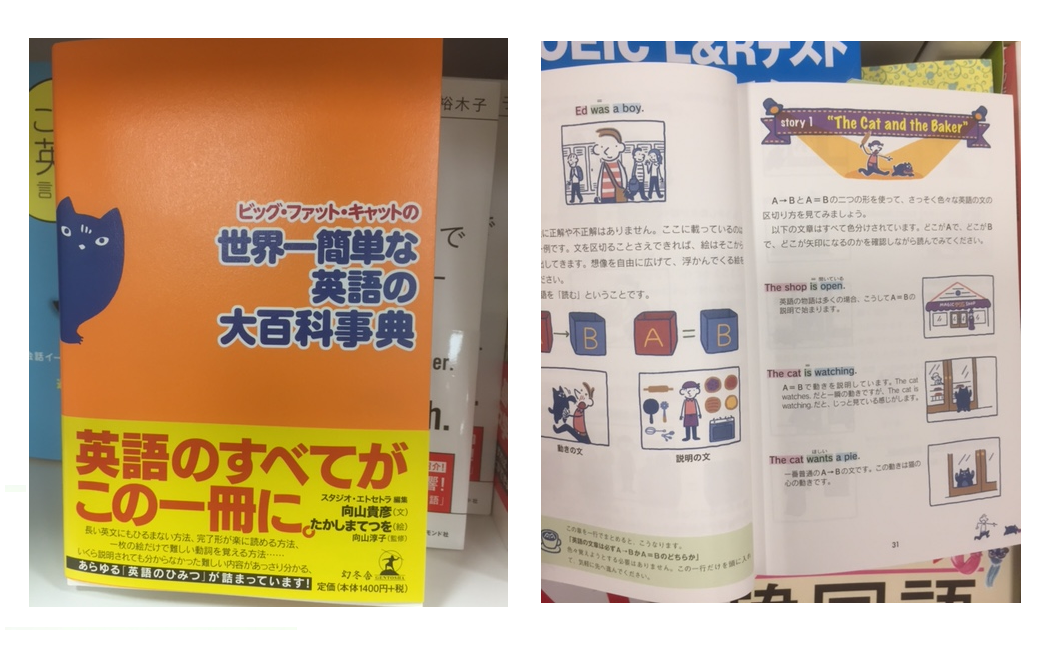

書籍紹介『ビッグファットキャットの世界一簡単な英語の大百科事典』現在英語を学んでいる人だけでなく学び直しにもお勧め!

英語の勉強をしても少しも分かるようにならないという人は少なくないと思います。

その理由の一つとして、文法が苦手で何を言っているのかよく分からないからというものがあります。

説明も十分にされないまま文法用語の雨嵐。

何でそうなるのか、何でそう考えるのか全く理解できないという人も多いと思います。

そこで、本日紹介する本は『ビッグファットキャットの世界一簡単な英語の大百科事典』(向山 貴彦)です。

『ビッグファットキャットの世界一簡単な英語の大百科事典』へのリンクはこちら

文法中心の英語の授業が分からない

学校で英語を学んで、英語が嫌いになったり挫折したりした方は多いかと思います。

その理由の一つは、学校で先生の言っていることの意味が分からずついていけなくなったことでしょう。

特に文法用語を使って解説する先生はよく分からないという人が多いのではないでしょうか。

この教授法は文法対訳法という外国語の教え方で、100年前に流行ったやり方です。

しかし、このやり方は実際にしゃべれるようにならず、実践的でないことが証明されています。

でも日本の英語教育では、いまだにこのやり方で教える先生が少なくありません(この点は別の機会に議論します)。

この教授法の難点はいろいろありますが、その一つは「英語を理解する前に文法用語というもう一つの言葉を学ばなくてはならない」ということでしょう。

しかも、多くの場合この文法用語の説明が十分になされず授業で使われるため、生徒たちは先生の言っている言葉の意味が分からないのです。

さらに悪いことは、その文法用語は国語文法と同じ言葉でありながら、国語文法の用語と意味が違うのです。

生徒たちは馴染みのある国語文法と同じと英語の文法用語を捉えます。

しかし、国語文法の意味で英語文法を理解すると食い違うことが多々現れます。

加えて、国語文法にはない文法用語も出てきて、生徒たちはより一層混乱してしまいます。

でも、学校の先生はそんなこと一言も教えてくれない。

これでは英語が分からなくなるのも無理ありません。

こうして生徒たちは英語は難しいと感じ、文法用語を聞くだけで拒絶反応を起こしてしまうのです。

悲しいことに、多くの先生はそれ以外の教え方はしてくれず、挙句の果てには、「どうしてこんなことが分からないんだ」と、できない責任を学ぶ側になすりつける始末(本来、分かるように教えられない側の責任なのですが)。

結果、英語から遠ざかってしまった人も多いことでしょう。

文法用語を使わない英語辞典!

そこで、「今の文法中心の学校の授業が分からない」、「文法中心の参考書では理解できない」という方にお勧めなのが、『ビッグファットキャットの世界一簡単な英語の大百科事典』です。

前半はイラストを使った英語の解説で、後半は物語という構成になっています。

実はこの本は『ビッグファットキャット シリーズ』の一つで、主人公のエドと出会った猫を中心に繰り広げられる、時にはおかしく、時には楽しく、そして時には切ない物語の一部です。

大切な文章には解説があり、分かりやすさと同時に、物語自体の面白さから、知らず知らずのうちに英語の世界に引き込まれてしまいます。

こうして英語に慣れ、多読のきっかけになるよう作られています。

さて、この本の最大の特徴は、百科事典と言いつつ文法用語を一切使用していない点です。

記号や矢印、色や明暗を上手に使い、英語のルールや母語話者が見る英語の世界観を表現しています。

例えば形容詞を「化粧品」と言って、分かりやすくイメージできる言葉に置き換えることによって、文法用語を理解する苦しみを上手く取り除いています。

こうして英語の考え方、世界観を身に付けてから本編を読むことで、英語に対する理解が深まるように工夫されています。

中のイラストはカラーで面白く描かれ、マンガを読むような気分で英語を読むことができます。

こうした点からも手に取りやすく、親近感のわく一冊となっております。

現在学校で英語を学んで、文法用語を多用する先生の授業に苦しんでいる生徒はもちろん、一度は諦めたけど実は英語を話せるようになりたい人、英語の学び直しをしたい人にもお勧めの本です。

この本を使えば、今まで分からずあちこち穴だらけだった英語が、まるで霧が晴れるように、パッと分かるようになるでしょう。

この変わり種の一冊をぜひ手に取ってみてください。

文法の拘束から解放され、楽しく分かりやすく英語が勉強できると思います。

2024.08.30

今年の夏は忙しかったですが工作教室をはじめ多くの人に助けていただきありがとうございました

気づけば長いはずの夏休みももう終わり。

皆さんはどのような夏休みを過ごされたでしょうか。

私の方はというと、正直忙しかったです。

睡眠も十分にとれないほど。

でも、縁あって多くの方々に支えていただき、無事乗り越えられました。

本当にありがとうございました。

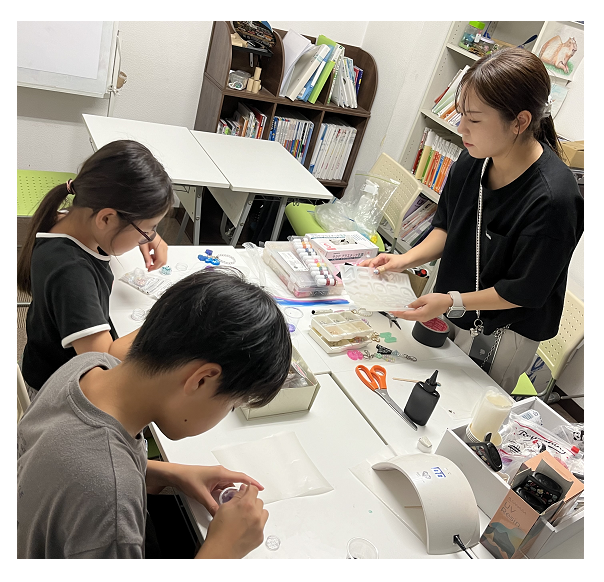

今年はなんと言っても工作教室

この夏は夏期講習をはじめ多くの授業を行いましたが、中でも最も象徴的だったのが工作教室でしょう。

毎年のように夏休み企画をしたのですが、今年は中でも工作教室が大盛況でした。

企画のときから悩みましたが、偶然生徒のお母様にUVレジンを使った工作が得意な人がいるということを知り、図々しくも先生をお願いしました。

これまで作られた見本を見せてもらって、売り物かと見まごう出来に今年はこれで行こうと即決しました。

とは言え、私も何もしないわけにはいかないので、試行錯誤してあれこれやってみた末、バスボム作りなら何とかなりそうだと分かり、こちらも行いました。

UVレジンを使ったキーホルダーに比べると見劣りしますが、簡単で小学校低学年や幼稚園児でも作れそうなので、この二択でやっていくことにしました。

まいぷれ江戸川区に記事を載せて参加者を募集したのですが、全く音沙汰もなく、このままでは協力していただいたお母様にも申し訳ないと思いまいぷれ江戸川区さんに相談したところ、なんと次の日から応募の連絡が次々と。

さすがまいぷれ江戸川区さん、その魔法のような集客力にビックリです。

おかげでかなりの人数が集まり、たくさんの子どもたちがオリジナルの作品を完成させて、良い思い出ができたと喜んでおります。

また機会を見ては工作などの企画を行いたいと思いますので、ご期待ください。

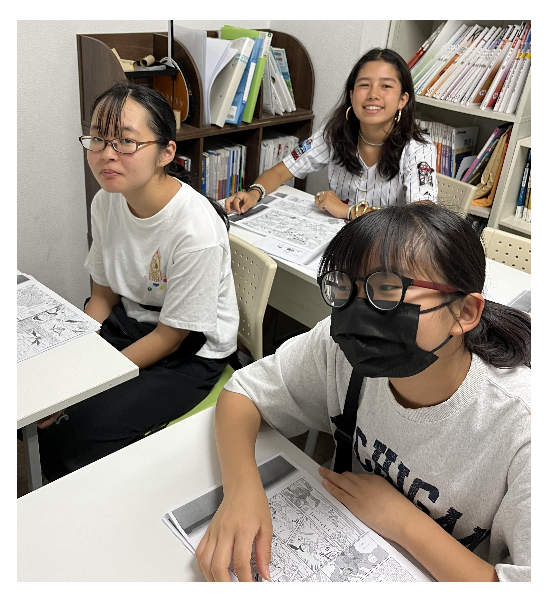

楽しい特別日本語講座!

もう一つ、今年特別だったのは、フランスからの生徒のために短期の日本語講座を開いたことです。

インターネットでTKKアカデミーを見つけてくれたそうで、娘のために日本語の授業をして、日本の勉強を体験してもらうと同時に、同世代の日本の生徒との交流も持ちたいとのことでした。

たった三回の特別講座でしたら、それぞれの回にテーマを設定し、日本語の特徴的な部分から日本語に興味を持ってもらえればと準備しました。

なるべく楽しい授業になるように、マンガを利用したり、クイズやゲームを導入したりといろいろ工夫をしました。

おかげでとても喜んでもらえたようで、ことわざの「カエルの子はカエル」が気に入ってくれたようです。

日本の中学生たちの協力もあり、みんなでワイワイにぎやかな授業になりました。

思いもかけず海外からの要請があり、びっくりしましたが、こんな特別な縁に恵まれたことに感謝します。

こういったところも、この仕事がやめられない理由です。

ひと夏の思い出になってくれればと願うばかりです。

いつもの勉強ももちろんのこと

当然通常の授業もありますし、長期休暇を利用した夏期講習もありました。

受験生は入試に向けた対策講座もしました。

どの生徒も頑張って勉強していた姿が、とても印象深いです。

小中高あらゆる学年の生徒が、それぞれの目的のための勉強を頑張っていました。

大学の総合型受験をする生徒のための準備講座もしました。

読書感想文のために授業外で毎日生徒と対話をし、本の内容理解を深めることもしました。

英検に向けた授業も行いました。

準備その他も含めて、朝から晩までずっと休日もなく働いた今年の夏でした。

有難いことに、本当に多忙でした。

工作教室、日本語講座、そして一般の授業でも、今年は多くの人に手伝ってもらいました。

これら葛西TKKアカデミーを応援してくれる人たちが、陰ひなたに助けてくれていることに感謝です。

私は本当に忙しく疲れていますが、思い出の多い充実した夏休みでもあったなと感慨にふけっています。

あ、最後に、生徒の一人が関東第一高校に通っているのですが、ご存知の通り今年は甲子園で準優勝となりました。

しばしば兵庫に応援に行っていたようですが、現地でないと分からない熱気を感じたことと思います。

多くの人がなかなか体験できないことを体験でき、すばらしい青春の1ページになったのではないでしょうか。

幸運にも、こんな貴重な経験ができただなんて、本当によかったです。

早い学校はもう二学期が始まっているかも知れません。

多くの学校は来週からスタートですね。

どの生徒もこの夏の思い出と共に、新学期も勉強にいそしみましょう。

2024.08.09

フランスからの生徒がTKKの『特別日本語講座』を受けてくれました!日本の生徒との交流も!

先日、葛西TKKアカデミーにフランスから女子生徒が授業を受けに来てくれました。

たった3回だけの特別日本語講座だったのですが、葛西TKKアカデミーのちょっと変わった楽しい授業を実感できたのではないでしょうか。

今回は、そんな『特別日本語講座』をレポートします。

一学期のときにお問合せをいただき、一時帰国中に日本語の授業をしてほしいと依頼を受けました。

漢字が弱いので漢字の勉強をしたいことと日本の授業というものを体験したいということでした。

帰国中の日程を聞き、夏休み中の7月下旬から8月上旬にかけ3回の日本語教室を開くこととなりました。

3回の授業で漢字の勉強をするのは難しいので、漢字の覚え方のコツと日本語を楽しく勉強することを目標に、葛西TKKアカデミーでの特別講座を考えました。

日本の漫画が好きだということなので、日本の漫画を授業に取り入れ、ゲームやクイズ感覚で勉強を楽しめるように準備しました。

さらに日本の同学年の生徒とも交流したいとのことで、在塾の生徒に友達に呼び掛けて、参加できる生徒も募りました。

葛西TKKアカデミー『特別日本語講座』

第一回:漢字を知ろう!

お母様の娘の日本語に対する悩みの一つが漢字でした。

日本でいうところの中学3年生に当たるのですが、漢字レベルは小学生低学年生並みということなので、「漢字を伸ばしたい」というのが第一のオーダーでした。

漢字は多くの日本語を学ぶ外国人がぶつかる大きな壁の一つです。

当然短い時間で漢字ができるようにするのは無理なので、漢字を覚えるコツになりそうなことを話しました。

具体的には、「漢字の成り立ちが四つあり、その成り立ちでグループ分けや意味づけをすると覚えやすい」と指導しました。

象形文字なら、絵がどのように変化して漢字になったのかを考えれば分かりやすいでしょう。

指示文字は一番数が少ないですが、元となった記号を理解するのが肝心です。

会意文字なら、どうしてその漢字の組み合わせがそのような意味になるのかを知れば覚えやすいです。

形声文字なら、部首の持つ意味を理解し、同音で異なる部首の漢字でまとめるか、同じ部首の漢字でまとめて覚えると覚えやすいでしょう。

ということで、漢字について象形文字、指示文字、会意文字、形声文字を説明し、これらを理解した上で日本人の生徒も含め全員でそれぞれオリジナルの漢字を創造しました。

みんな苦労していましたが、中にはカテゴリーに収まらないようなユニークな漢字を作ってくれた生徒もいました。

やはり子どもの発想力はすごいと感心させられました。

第二回:ことわざ・慣用句を知ろう!

第二回はことわざと慣用句について勉強しました。

ことわざには教訓が含まれており、それを小粋なフレーズで表現するので、言葉巧みなものが多いです。

リズムがあってユーモアにあふれるものもあるので、思わず笑ってしまいそうなものもたくさんあります。

同様に慣用句も、ものごとを表現するのに、直接的な言葉で表すのではなく、古くから使われている定型で表現します。

ことわざも慣用句も知っていないと理解は難しいのですが、意外と日常生活でも使われるので、日本語をしっかり学ぶにはぜひ身に付けてもらいたい事柄です。

しかし、これらを上手に使えるようになれば、知的で表現力があると思われますし、コミュニケーションも円滑になります。

日本語は言葉を知っていれば話せるような言語ではありません。

言葉の知識以上に、言葉の運用、つまり文脈を理解する力と適切な表現力が重要となる言語です。

だから、日本で生活をして経験を積まないと、正しく話せない言葉なのです。

それだけ生活に密着した日本語でありますが、だからこそそこがきちんとできるようになれば、言語生活は格段に豊かになります。

そういう意味でも、今回のことわざ・慣用句は日本語の大切な要素なのです。

少し話がそれましたが、生徒たちとことわざ・慣用句の意味を質問したり説明したりしながら授業を進めていきました。

せっかくなので、フランスでも同じようなことわざはあるか、慣用句のような表現があるかも聞いてみました。

そして、後半は本人の希望でもあった、同世代の日本人の生徒たちとの交流を行いました。

お互いに日本とフランスのことについて質問しました。

自分たちと同じ中学生はどのような生活を送っているのか、受験勉強はどうなっているのか、休みはどのように過ごすのかなどなど、活発な交流が行われ話も大変盛り上がりました。

第三回:オノマトペを知ろう!

最後の授業は日本語のオノマトペをやりました。

擬音語、擬声語、擬態語といったものです。

オノマトペが非常に豊かなのが日本語の特徴の一つとなっています。

同時に日本語学習者がとても悩み理解に苦しむものでもあります。

なぜなら日本語の感覚的なものが強く、生まれてから長く日本に生活をしている中で感覚的に身に付けるものだからです。

このような経験のない日本語学習者が、辞書などで説明を読んでも実感としては決して理解できません。

痛みの「ズキズキ」と「ガンガン」がどう違うのか、風の「ピューピュー」と「ビュービュー」はどう違うのか。

学ぶ方も理解が難しいですが、教える方も感覚的に身に付いているので説明するには非常に苦労を伴います。

しかし、これが分かれば日本語での生活がぐっとスムーズになります。

やはり、不可欠な要素なのです。

今回はイラストを使ってオノマトペを紹介すると同時に、フランス語のオノマトペについても聞いてみました。

やはり、日本語にあってフランス語にないものがとても多かったです(特に擬態語)。

例えば、髪の毛の様子を表すオノマトペにどのようなものがあるかとか、同じオノマトペ「カンカン」が状況によってどれだけ違う意味を持つかなど。

そして、オノマトペは今回のフランスの生徒も好きな日本の漫画の中にも多く取り込まれているので、最後はマンガを使ったオノマトペテストをしてみました。

マンガを見てオノマトペを入れてみるのですが、やはり彼女には少し難しかったようです。

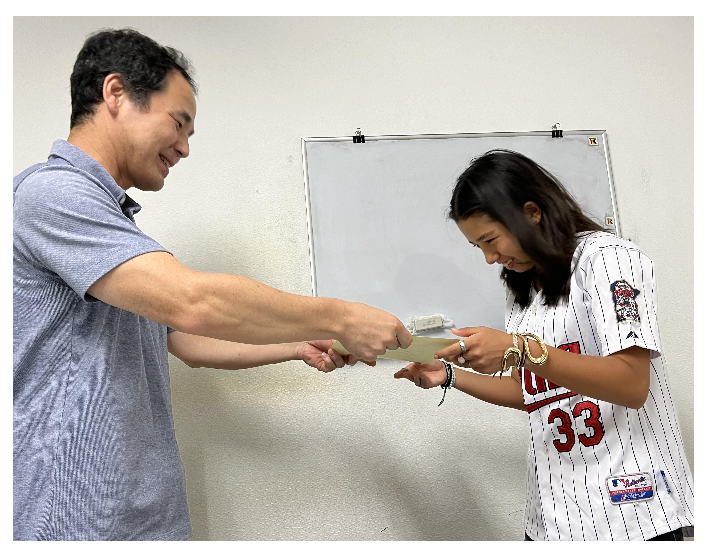

以上、3回の授業を無事終え、最後は頑張った証として修了証書を渡しました。

日本式の賞状というのもフランスではなかなか経験できないと思い実施しました。

そして、記念品として『うんこ漢字ドリル』を贈呈しました。

日本でヒットした『うんこ漢字ドリル』を使って、苦手な漢字をたくさん勉強してほしいと期待します。

偶然にも葛西TKKアカデミーを見つけて問い合せしてくださり、その結果、普通はできないような授業体験ができました。

このような縁に恵まれたことを心より感謝いたします。

受講してくれたフランスからの生徒もいい子でしたし、一緒に勉強に付き合ってくれた日本の中学生たちもとてもいい子たちでした。

みんなに助けられ、本当に楽しく充実した授業ができました。

短い期間での集中講座ではありましたが、日本語の面白さが伝われば幸いです。

意外と日本の生徒も知らなかったり、気づかなかったことが多かったようです。

本人も楽しく勉強ができとても満足してくれたようで、お母様から感謝のお言葉もいただけました。

いろいろな形で日本の生徒だけでなく、世界の人とつながれるのはとても有難いことです。

この仕事をしているからこそでしょう。

今後もこのように国籍を問わず、人々の助けになれたらと思いました。

2024.08.07

まだまだ募集中!『TKK工作教室』世界に一つのキーホルダーとバスボムを作ろう!

8月に入りまだまだ暑い日が続いていますが、気づけば今日は立秋。

全くそんな気配もありませんが。

ところで、葛西TKKアカデミーがおくる夏休み企画第二弾『TKK工作教室』ですが、まだまだ空きがございます。

せっかくなので夏休みの自由工作の一環として、または思い出の一つとして参加してみませんか。

担当の先生が親切丁寧に教えてくれるので、安心して素的な作品が仕上がります。

今回の工作教室では「UVレジンを使ったアルファベットのキーホルダー」と「シュワシュワ手作りバスボム」を作ります。

自分たちで世界に一つだけの作品を作って、家に持ち帰りましょう。

さあ、皆さんふるってお申込みを!

葛西TKKアカデミーでは夏休み企画第2弾として、『TKK工作教室』を行います。

場所

葛西TKKアカデミー

時間

開催日時は次の通りです。

8/11(日) 10:00~11:00、11:00~12:00、12:00~13:00、13:00~14:00

8/13(火) 10:00~11:00、11:00~12:00、12:00~13:00、13:00~14:00

8/15(木) 10:00~11:00、11:00~12:00、12:00~13:00、13:00~14:00

上記の中からお好きな時間をお選びいただき、ご予約ください。

都合が合わない場合はご相談ください。

個別に対応いたします。

所要時間は30分から50分を見込んでおります。

工作1:UVレジンを使ったアルファベットのキーホルダー

レジン液に色を付け、をアルファベットの型に流し込み、装飾物を含めてUVを照射し固めます。

ビーズなどのアクセサリーパーツを付けてキーホルダーに仕上げます。

工作2:シュワシュワ手作りバスボム

こちらで用意した色付きのバスボムのもとを型に入れて乾燥させます。

バスボムにおもちゃを入れたい場合は、自分の好みのおもちゃを持参してください。

大き過ぎると入らないので、3センチメートル以下の小さなものでお願いします。

それを乾燥させて、後日完成品を取りに来ていただきます(乾燥に時間がかかるため)。

費用

材料費としてどちらの工作も一つにつき500円いただきます。

申込方法

葛西TKKアカデミーのホームページのお問合せフォーム、または直接e-mailでお申込みください。

葛西TKKアカデミーへのお問合せフォームはこちら

葛西TKKアカデミーのe-mailアドレス:tkkac2016@gmail.com

お申込みの際には以下の点をご記入ください。

・参加者全員のお名前とお子様の学年

・希望の日時

・希望の工作

お申込みいただく工作は、キーホルダーとバスボムのどちらか一方でも構いませんし、両方でも構いません。

また、複数個でも構いません。

しかし、その場合は時間がかかりますので、ご了承ください。

「UVレジンを使ったアルファベットのキーホルダー」はとてもかわいく、お店で売っているのかと思うくらいです。

キラキラしてきれいなので、想像力を発揮してオリジナルの世界に一つしかないキーホルダーに仕上げてください。

「シュワシュワ手作りバスボム」はバスボムのもとを型に入れるだけなので、とても簡単に作れます。

色を上手に工夫して、かわいく作ってください。

お風呂に入れるとシュワシュワと音を立てて泡が出ます。

とても楽しいバスボムです。

葛西TKKアカデミー「手作りバスボム」

(こちらは試作品ですので、当日のものとは異なります。)

夏休みの楽しい思い出作りの一環として、ぜひ葛西TKKアカデミーの夏休み企画『工作教室』にご参加ください。

お待ちしております。

2024.08.06

「すみません、塾生じゃないけど夏休みの宿題を教えてください」はい、そんなときは『ちょこTK』!特別割引もあるよ

夏休みになってかなり日にちが過ぎました。

休みを満喫して遊ぶのもいいですが、勉強の方も忘れないでください。

そうしないと夏休みの終わりに悲惨な目にあいますよ。

毎日計画的にコツコツやって、やるべき勉強はきちんと終えましょう。

特に夏休みの宿題をやるときは、困ったことがたくさん起こります。

そんなときは葛西TKKアカデミーが頼りになります。

葛西TKKアカデミーが提供する『ちょこTK』を利用して、夏休みの宿題をうまく終わらせましょう。

夏休みの宿題をやるとき、いろいろな問題が起きます。

学校があれば先生に聞けますが、学校が空いていない夏休みはそれができません。

また、自由研究や読書感想文など普段やらない宿題が夏休みにはあります。

これらも自分一人でやるのはとても大変。

そこでおすすめしたいのが、葛西TKKアカデミーが提供する『ちょこTK』です。

以前、ご紹介したことがありますが、こちらは自分が希望したときだけ単発で授業が受けられるようになっています。

『ちょこTK』で必要な分だけ勉強を見てもらったり、アドバイスやヘルプをしてもらえば、難しい夏休みの宿題も効率よく終わらせることができます。

『ちょこTK』とは

自分の好きなときに一回だけ受けられる授業です。

「必要な時にちょこっとだけTKKでお勉強」ということで『ちょこTK!』。

「毎週は授業を受ける必要がないけど、ときどき勉強で困ったときにだけTKKで授業を受けたい」という生徒に向けた新しいクラスです。

もちろん「一回しか受けてはいけない」という訳ではありません。

二回、三回と受けてもらって結構です。

お申込みいただき日時が合えば、葛西TKKアカデミーの生徒でなくても、誰でも80分の授業が受けられます。

授業時間は基本的に80分ですが、希望があり都合が合えば、時間を長くすることも短くすることもできます。

利用方法

事前予約制になります。

ホームページの「お問合せフォーム」を利用するか、葛西TKKアカデミーにメール(tkkac2016@gmail.com)をして予約をしてください。

授業を受けたい日時、授業内容を書いてください。

コマの空き状況を確認の上、こちらから返信いたします。

予約は出来るだけ早い方が取りやすいと思います。

できれば利用したい日の前の週までがおすすめです。

直前だと予約が受けられない可能性が非常に高くなります。

予約が確定すれば、当日に授業を受けるだけです。

環境が整っていればzoomを使ったオンライン形式の授業も承っております。

特に今のような猛暑の中、塾まで通うのは大変でしょうからおすすめです。

料金と支払い方法

『ちょこTK』1コマ当たりの料金は次のようになります。

小学1~3年生:1500円

小学4~6年生:2000円

中学1~2年生:3000円

中学3年生:3500円

支払方法は授業時に現金を持参されるか、オンラインでのカード払いとなります。

カード払いの際は別途手数料がかかります。

各家庭の経済状況に応じる用意もありますので、必要な方は申し出てください。

夏休み『ちょこTK』特別割引!!!

夏休みは勉強に困っている家庭も非常に多いと思いますので、『ちょこTK』を利用しやすいように特別割引いたします。

夏休み中のご利用に限り、上記の『ちょこTK』通常料金から2割引きいたします!

この機会に『ちょこTK』をどんどん活用しましょう。

夏休み中の『ちょこTK』は次のような人におすすめ!

1.夏休み中に質問する相手がいない

夏休み中は学校が閉まっていますので、学校の先生にいつ問することができません。

家族で分かる人がいればいいのですが、いないときはどうしましょうか。

このように夏休み中は、勉強で分からなくなったとき質問できる人を探すのはとても大変です。

解答の解説を読んで理解できればいいのですが、やっぱり誰かに教えてもらった方が分かりやすいし、自分の知りたいことを的確に答えてくれる先生がいてほしい。

そんなときは『ちょこTK』で、葛西TKKアカデミーの先生に直接、親切丁寧に教えてもらいましょう。

2.夏休みの読書感想文をどうやって書けばいいか分からない

夏休み特有の課題として「読書感想文」があります。

多くの生徒たちが苦手とするこの課題。

葛西TKKアカデミーが読書感想文のための本の読み方から、読書感想文の書き方まで丁寧に指導してくれます。

そして、自分で書いた後も、本当にこれでいいか、もっとよくできないか、一つ一つ添削もしてくれます。

そうしてより良い読書感想文にしてから提出すれば、学校の評価もグッと良くなります。

3.自由研究で困った

また、夏休みの宿題で生徒たちを悩ますもう一つの代表的な課題として、「自由研究」があります。

「何をやればいいか分からない」という生徒は非常に多いです。

そこで、『ちょこTK』で葛西TKKアカデミーの先生と相談して、どんな自由研究がいいかアイデアを出してもらいましょう。

さらに研究をどのように進めて、どのようにまとめればいいかもアドバイスしてもらえます。

もし必要ならば、研究発表のお手伝いもしてくれます。

4.絵画や工作、その他の課題も相談したい、手伝ってほしい

夏休みには絵を描いたり工作をしなければならないこともあります。

そんなときも『ちょこTK』で葛西TKKアカデミーの先生についてもらって、いろいろなアイデアをもらいましょう。

普通の作品とは一味違うものができるでしょう。

CGを使ったイラストなんかもできますよ。

それ以外にも作文などいろいろな課題があると思いますが、全て葛西TKKアカデミーの先生に相談し、手伝ってもらってもいいです。

5.他塾の勉強の補習をしてほしい

最後に学校以外の勉強も、葛西TKKアカデミーで助けてもらいましょう。

夏休みは多くの塾で特別講座が開かれます。

受講して分からないときは質問したいけど、他の生徒に遠慮してなかなか質問できないという人。

塾の先生の言っていることが全く分からないという人。

塾の宿題が難しすぎて、できないところを教えてほしいという人。

みんな、葛西TKKアカデミーが引き受けます。

このように『ちょこTK』の利用法はたくさん考えられます。

どのようなことでも構いませんので、興味のある方は気軽にお問合せください。

新しく始めた授業形式である『ちょこTK』。

もっともっと有効に活用してほしいと思います。

夏休みは『ちょこTK』に持ってこいの時期です。

一人ひとりに合ったピンポイントな使い方ができる『ちょこTK』。

ぜひご利用ください。

葛西TKKアカデミーは小規模個別指導塾なので、その特性を生かし柔軟に皆様の要望にお応えできることが強みです。

『ちょこTK』はそのような葛西TKKアカデミーの特性を生かしてできた授業システムです。

今後も「こんな塾があったらいいな」「こんなふうに勉強できたらいいな」など、皆様から様々な声を受け入れながら、一人ひとりの生徒に寄り添い対応できる塾を葛西TKKアカデミーは目指します。

2024.07.31

夏休みはやっぱり恐竜だね!イベント紹介『巨大恐竜展2024』

毎年夏休みになると日本のどこかで恐竜展が開かれます。

それほど日本では(特に子どもが)恐竜が人気ということなのでしょう。

これまでも葛西TKKアカデミーは、親子で楽しめそうな夏休み中のイベントを紹介してきましたが、今回もやはり恐竜展です。

今回紹介するイベントは、パシフィコ横浜で行われている『巨大恐竜展2024』です。

『巨大恐竜展2024』へのリンクはこちら

この恐竜イベントはとにかく巨大恐竜にこだわっています。

国内外から集められた多くの骨格標本や動く恐竜ロボットが展示され、そのどれもが大きく見るものを圧倒しますが、その中でもひときわ目立つパタゴティタン・マヨルムと呼ばれる巨大竜脚類の全身骨格が、本イベントの最大の目玉です。

生きていた時はゆうに30メートルを超えていたであろうこの恐竜の標本は、大英自然史博物館から初めて日本にもたらされました。

あの巨体で有名な最大の肉食恐竜であるティラノサウルスでさえ小さく見えます。

さらに、日本の恐竜発掘で有名な福井県の福井県立恐竜博物館からも多くの恐竜の標本が出展されました。

先ほど述べたパタゴティタン・マヨルムを始めとする巨体で有名な竜脚類以外の恐竜や恐竜以外の生物標本も展示されています。

加えて実物大の恐竜ロボットも多く展示され、そのリアルすぎる造形に思わず生きているのではないかと驚いてしまいます。

展示委会場ではあちらこちらにフォトスポットがあり、恐竜と一緒の写真が撮れるのもこの展示のおすすめポイントです。

場内は五つのエリアに分かれ、第一章では「生物の巨大化」をテーマに、恐竜だけでなく今も生きているクジラなども取りげ、生物がどのように巨大化するのか、なぜ巨大化したのかを分かりやすく解説しています。

第二章ではこれまで発見された恐竜たちの系譜をたどり、もともとそれほど大きくなかった恐竜がどのようにして巨大化という進化を遂げたのかを見ることができます。

第三章では、いよいよお待ちかねのパタゴティタン・マヨルムの全身骨格を見ることができます。

あまりにも大きすぎるその全身骨格を前に、タッチパネルなどを使って子どもたちがインターアクティブに学習したり、実際に標本をさわったりと体験を通して巨大恐竜を学ぶことができます。

さらに第四章では、今回の主役であるパタゴティタン・マヨルム以外の竜脚類にスポットを当て、その展示を楽しむことができます。

最後の第五章では、巨大恐竜かどのようにして絶滅に至ったかを知ることができます。

恐竜たちがお互いの存続をかけた生存競争をどのように繰り広げてきたかが分かります。

会場は桜木町やみなとみらい駅から近く、入場料も小中学生で平日1200円、土日ぢゅくじつで1400円とかなりリーズナブルになっております。

また、カフェやショップも充実しており、こちらも十分に楽しむことができます。

今回の『巨大恐竜展2024』は「巨大」がキーワードとなっているため、集められた恐竜の大きさには驚きで、子どもたちはみんなその巨体に圧巻されると同時に、恐竜の持つロマンに大興奮すること間違いなしでしょう。

展示を見てきた人たちの評判も上々で、会場も横浜なのでアクセルも不便ではないと思います。

誰もが憧れる巨大恐竜を親子で楽しみ、夏休みの忘れられない思い出にしてもらえればと思います。

2024.06.30

学校で習っていないことを勉強で使ってはいけないのか

勉強を教えていると、生徒が「それ、学校で習っていない」ということがあります。

「学校で習っていないことだから知らなくてもいい、できなくてもいい」という意味でしょうか。

それとも「学校で習っていないから使ってはいけない」ということでしょうか。

また、ときどきネット上などで、「子どもが学校で習っていない漢字を書いたからバツになった」「掛け算を習っていないけど、掛け算で計算したら間違いにされた」という話題を目にすることもあります。

いずれは覚えなければならないことだし別に間違いでもないのに、実際にテストなどでは使っただけで×にされてしまう(また、この×にされるときの指導のやり方も問題がある場合が多いのですが)。

習っていない漢字であれば自分の名前すらひらがなにしないといけないということさえあるようで、そうならば私などは小学校在籍中は自分の名前を書くとき一文字しか漢字で書いてはいけないという話になります。

笑えます(笑えない?)。

どうやら「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」という暗黙のルールがあるようで、これに違和感を覚える人は少なくないのではないでしょうか。

今回は「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」ということに関して考えてみたいと思います。

「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」理由

どうしてこのようなルールが学校教育で適用されるのでしょうか。

せっかく独自に学んでもそれが使えないとは、何とも理不尽な気もしますが、その理由を考えてみましょう。

調べてみると、次のような現場からの声がよく聞かれます。

1.学校でないと正しく学ばず間違って覚えてしまう

2.知らない生徒に劣等感を与えてしまう

3.未習事項を独学し学んだ生徒が褒められると、歪んだ優越感を感じ授業に無関心になる

4.他の生徒を見下す

5.足並みを揃えた授業に支障をきたす

6.他の知らない生徒が困る

他にもたくさんあると思いますが、おおよそこのようなところでしょうか。

どれも理解できなくもないですが、正当化できるとも思えません。

1.は学校の権威主義のように思えますし、間違っていれば気づいた時点で正せばいいだけです。

今はメディアやツールも発達し、独学もかなり可能になっています。

知的好奇心旺盛の生徒が自ら学びたい気持ちをわざわざ削ぐ必要はないのではないでしょうか。

むしろ、頭が柔らかく多くのことを吸収できる生徒たちの成長のチャンスをざわざわ制限しなくてもいいと思います。

2.3.4.の劣等感や優越感、無関心や見下しは学びの問題というより指導の問題と考えられます。

クラスの担任や学校がうまく運営すれいいことで、それができないのは生徒の問題ではなく学校の問題です。

同様に5.も学校の都合であって、生徒一人ひとりの人格や個性を軽視しているように感じられます。

6.に関しては、むしろそれを機会に周囲の生徒にも学びの輪を広げた方がいいのではないかと思います。

これらの全ては周囲が気をつければ済む問題で、生徒の学びを制限する理由にはならないように思えます。

むしろ、せっかく旺盛な知的好奇心を制限し、勉強に興味関心を失い心が離れてしまうことの方が教育や子育てにおいて大きな問題ではないでしょうか。

教育現場から活気が失われるのではないかと心配になります。

可能性にあふれる子どもたちの才能を失わせているかも知れないという現実は、個人にとっても、また国全体にとっても大きな損失であります。

学習指導要領では

上記の理由は現場でこのルールを適用させている先生方の個人的見解なので、実は指導においても先生方によっても学校によっても大きな振れ幅があります。

未学習のことを勉強で使うことに関して寛大だった先生が後で学校から怒られたり、学年が変わって担任が変わるとそれまでダメだと言われたことがよくなったりということはよくあります。

その度に生徒たちは混乱し、時には悔しい思いもします。

では、学校教育の根幹である学習指導要領ではどのように扱っているのでしょうか。

学習指導要領の中には明確に「学校で習っていないから使ってはいけない」ということは書かれていません。

必要であれば適切な配慮を加えればいいとあります。

にもかかわらず現場でこのような禁止がまかり通るのは、先生方の学習指導要領に対する理解が十分に至っていないためと思われます。

こうなる理由としては、学習指導要領自体も分かりにくく問題ですが、学習指導要領が更新されるたびに逐一読み返している先生はほぼ皆無であり、改定の要点を伝えられるだけなっていることが挙げられます。

そして、慣習的にこれまで先輩の先生方のやり方を踏襲して、批判的に見直すことがない、できないのも原因でしょう。

当の生徒たちの対応は

このような教育の現状に対して当事者である生徒たちは、変だと感じつつも「先生が言うことだから仕方ない」と先生に合わせていることがほとんどです。

納得はしていなくても弱い立場にいる自分たちは従うしかないとあきらめている感じにさえ思えます(これはこれで個人的には大きな問題と思うのですが)。

むしろ、その言葉を真正直に捉えて、「学校の授業でやったこと以外を勉強してはいけない」とまで頑なに考えている生徒もいます。

塾でも知恵やコツとして学校で教えていないことを教えようとすると、「それは習っていないから使ってはダメと先生に言われる」と言って、せっかくの学びが広がらなくなることもあります。

このことが特に問題になる例が中学受験です。

中学受験では学校の指導に先駆けて勉強しないと入試に間に合いません。

だから、受験生たちは学校が教えるより先に多くのことを勉強し、加えて学校では詳しく教えていない特殊算のようなことまで勉強します。

しかし、彼らはせっかく自分が身に付けたことを学校では隠さなくてはいけないのです。

二重の勉強体系に心労も計り知れないだろうし、先ほどとは逆の意味での「歪んだ優越感」が生まれるのではと懸念もします。

「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」は妥当?

「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」の背景には日本の古くから息づく画一的教育があるように思われます。

これにより一定水準の人材を大量に排出することに成功した日本の公教育は、戦後の復興と発展に大きく貢献しました。

しかし、時代が変わり世の中の仕組みも変わった現在においては、この「できない生徒を作らないができる生徒も作らない」教育方法が適合しなくなってきたと言われて久しいです。

そうして、教育においても様々な点が改訂される中、「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」というルールはいまだに根強く慣習的に残っています。

でも、このルールは学校運営側の都合による部分が大きく、生徒一人ひとりのためになっているかと言えば、そう言い難いのが現実でしょう。

せっかく生徒が自主的に学んでその成果を発揮しても、テストなどで「何これ、こんなことは教えていません」と否定されれば、勉強への意欲がなくなるのは想像に難しくありません(×の生徒に与えるインパクトは相当なものです)。

その結果、このルールが想定している以上に多くの負の影響が生徒に与えられるなら、やはり見直しは必至でしょう。

そもそもこのルールが想定している課題は、学校運営側が配慮すれば解決するものばかりですから、わざわざ禁止するほどのことではないと考えます。

日常においても、「一袋に5個のアメを入れて25人分用意しなくてはならない」というとき、5を25回足して必要数求めることはしないでしょう。

普通掛け算をして求めます。

むしろ足し算を使って答えを出そうとする方が不適切で不自然です。

でも、テストでは×になって、25回足せと求められる。

漢字も同じで、普段の生活の中で「図しょかん」とか「よし田さん」などと書かれているのを見ることはまずないでしょう。

存在しない「図しょかん」を〇にするなら、いずれ習うのだし現実に存在する「図書館」の方をむしろ〇にしてあげた方が日常で役に立つのでいいとも考えられます。

勉強の「適切さ」ということを考慮しても未習の内容を使った方が妥当ならば、わざわざ学習に制限を設けず生徒たちに教えてもいいのではないでしょうか。

こういう意味においても、「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」というルールの妥当性は疑問と考えます。

以上、「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」という学校での慣習について考察してみました。

いろいろ思い当たることはあるでしょうが、個性と多様性を重視する現代において、このルールは時代遅れの感があるのは否めないでしょう。

その妥当性も疑問ですし、このルールによってもたらされる生徒へのデメリットは見逃せません。

個々の生徒の成長を目指す教育であれば、それぞれの状況に合わせて柔軟に対応していくのがやはり正当なのではないでしょうか。

特に成長による差の激しい小学生では、上に出ても下に引っ込んでもいけない右にならえの教育は生徒にとって息苦しく、向上心を妨げるものになるのではと心配しています。

せっかく生徒が学びたいというのであれば、その努力と成果は認めてあげるべきです。

何の文脈もない画一的な線で切り捨てるのは良くないでしょう。

自分から進んで身に付けた学びならば、それを尊重すべきです。

そうして生徒たちの選択肢と可能性を増やしてあげれば、彼らの将来は大きく開けるだろうし、それが教育の目的の一つでもあると思います。

葛西TKKアカデミーでは、生徒一人ひとりをしっかり見つめる個別指導を通して、縛られることのない自由な学びを提供したいと考えています。

2024.06.28

書籍紹介『五分シリーズ』(河出書房新社)読書が苦手な生徒でも五分で読めるので大丈夫!

読書は学校で奨励されていますが、いざ本を読むとなるとなかなか億劫で手につかない生徒が沢山います。

文字ばかりの本を何時間も何日もかけて読むのが苦痛なのです。

現代では生徒に限らず多くの人が、手軽に素早く結果の分かるようなものを好む傾向にあります。

そこで、読書嫌いの生徒でも簡単に読める書籍をご紹介したいと思います。

河出書房新社の『五分シリーズ』です。

『五分シリーズ』(河出書房新社)のリンクはこちら

最近の生徒たちは本を読まなくなったと言われます。

しかし、実際には昔に比べ小中学生の読書量は増えているそうです。

その理由は「朝の読書活動」です。

これは文科省が2001年に掲げた「朝の読書活動の推進」に基づき、多くの小中学校で実践されています。

この通称「読活」のお陰で、小中学生の読書量が増えたとのことです。

学校において取り組みは様々ですが、だいたい朝の10分から15分程度を使って生徒たちに読書をさせています。

このような背景もあり、学級図書として短い時間で読める短編の読み物の需要が高まっています。

生徒たちの読書環境の変化に伴い、注目を集めているのがこの『五分シリーズ』です。

このシリーズは5分で読めるというコンセプトで、一冊に10本ほどの短編集となっております。

何百ページもあると、その量に圧倒されなかなか手がつきませんが、これならば途中でやめても中途半端になりませんし、生徒たちのちょっとした読書として非常に取り掛かりやすくなっています。

内容も「感涙」から「衝撃」まで幅広く、好みに応じて選ぶことができます。

累計発行部数が140万部を超える人気シリーズで、最近は最新刊として『5分後に不気味なラスト』、『5分後に泣き笑いのラスト』が出たところです。

まだまだシリーズは継続するようで、今後の新しいお話も期待できます。

もともとはweb投稿コンテストへの投稿物でしたが、非常に人気が出て書籍としても扱えるようになったそうです。

新人作家が中心とはいえ、内容は厳選されたいいものばかり集められ、意外などんでん返しがあったりして面白いです。

「あなたのココロに、5分間のきらめきを」をコンセプトに、読んで短い時間でゾッとしたり感動したり。

心動かされるお話ばかり。

本当に短く手軽なので、通勤通学の車内で読んでもいいでしょう。

SNSが普及している現在、生徒たちの言語活動は非常に限定的で、毎日同じメンバーと同じ内容のコミュニケーションを繰り返すようになっています。

昔なら、そのようなツールはないので嫌でも様々な人と触れ合わなくてはならず、自然と多様な考え方に触れ理解力と表現力が養われてきたものでした。

しかし、今はそうではなく、私も現場で生徒たちに勉強を教えるとき、これらの能力が非常に低下してきているのを痛感し危惧しております。

どのような形であれ、様々な言葉に触れる機会を作る必要があります。

なぜなら言語は直接思考と結びつき、言語の貧困はそのまま思考力の貧困につながるからです。

豊かな思考とコミュニケーション能力を育てるためにも、この『五分シリーズ』はお勧めです。

シリーズのどの一冊でもいいです。

興味惹かれるもの、読みやすそうなものから始め、やがてその面白さに引き込まれ、どんどん他の本も読んでもらえることを期待します。

非日常的な物語は刺激的で、生徒たちの想像力を培うのにも役立ちます。

それは与えられたものを正確に読み取る力に加え、自己表現、自ら創造する力にもなります。

現在、文科省は知識偏重の学習ではなく、学んだことを活用し答えの定まっていない問題に自分なりの答えを出せる人材の育成を目指しています。

これが現在着々と進行中の教育改革の基盤の一つです。

問題を正確に捉え理解し、解決策を思案し発表できるようになるには、読解力や表現力は不可欠です。

そのような力を身に付けるには、多読は非常に有効な手段の一つです。

文科省が目指す生徒像は当然、学校教育や入試にも反映されます。

言い換えると、文科省の求める人材育成に対応できない生徒は、今後の勉強や受験において非常に不利となるということです。

そうならないためにも、この『五分シリーズ』を使って考える力を養い、より高度な学びへの入り口として活用していただけるようお勧めします。