塾長ブログ

2024.06.30

学校で習っていないことを勉強で使ってはいけないのか

勉強を教えていると、生徒が「それ、学校で習っていない」ということがあります。

「学校で習っていないことだから知らなくてもいい、できなくてもいい」という意味でしょうか。

それとも「学校で習っていないから使ってはいけない」ということでしょうか。

また、ときどきネット上などで、「子どもが学校で習っていない漢字を書いたからバツになった」「掛け算を習っていないけど、掛け算で計算したら間違いにされた」という話題を目にすることもあります。

いずれは覚えなければならないことだし別に間違いでもないのに、実際にテストなどでは使っただけで×にされてしまう(また、この×にされるときの指導のやり方も問題がある場合が多いのですが)。

習っていない漢字であれば自分の名前すらひらがなにしないといけないということさえあるようで、そうならば私などは小学校在籍中は自分の名前を書くとき一文字しか漢字で書いてはいけないという話になります。

笑えます(笑えない?)。

どうやら「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」という暗黙のルールがあるようで、これに違和感を覚える人は少なくないのではないでしょうか。

今回は「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」ということに関して考えてみたいと思います。

「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」理由

どうしてこのようなルールが学校教育で適用されるのでしょうか。

せっかく独自に学んでもそれが使えないとは、何とも理不尽な気もしますが、その理由を考えてみましょう。

調べてみると、次のような現場からの声がよく聞かれます。

1.学校でないと正しく学ばず間違って覚えてしまう

2.知らない生徒に劣等感を与えてしまう

3.未習事項を独学し学んだ生徒が褒められると、歪んだ優越感を感じ授業に無関心になる

4.他の生徒を見下す

5.足並みを揃えた授業に支障をきたす

6.他の知らない生徒が困る

他にもたくさんあると思いますが、おおよそこのようなところでしょうか。

どれも理解できなくもないですが、正当化できるとも思えません。

1.は学校の権威主義のように思えますし、間違っていれば気づいた時点で正せばいいだけです。

今はメディアやツールも発達し、独学もかなり可能になっています。

知的好奇心旺盛の生徒が自ら学びたい気持ちをわざわざ削ぐ必要はないのではないでしょうか。

むしろ、頭が柔らかく多くのことを吸収できる生徒たちの成長のチャンスをざわざわ制限しなくてもいいと思います。

2.3.4.の劣等感や優越感、無関心や見下しは学びの問題というより指導の問題と考えられます。

クラスの担任や学校がうまく運営すれいいことで、それができないのは生徒の問題ではなく学校の問題です。

同様に5.も学校の都合であって、生徒一人ひとりの人格や個性を軽視しているように感じられます。

6.に関しては、むしろそれを機会に周囲の生徒にも学びの輪を広げた方がいいのではないかと思います。

これらの全ては周囲が気をつければ済む問題で、生徒の学びを制限する理由にはならないように思えます。

むしろ、せっかく旺盛な知的好奇心を制限し、勉強に興味関心を失い心が離れてしまうことの方が教育や子育てにおいて大きな問題ではないでしょうか。

教育現場から活気が失われるのではないかと心配になります。

可能性にあふれる子どもたちの才能を失わせているかも知れないという現実は、個人にとっても、また国全体にとっても大きな損失であります。

学習指導要領では

上記の理由は現場でこのルールを適用させている先生方の個人的見解なので、実は指導においても先生方によっても学校によっても大きな振れ幅があります。

未学習のことを勉強で使うことに関して寛大だった先生が後で学校から怒られたり、学年が変わって担任が変わるとそれまでダメだと言われたことがよくなったりということはよくあります。

その度に生徒たちは混乱し、時には悔しい思いもします。

では、学校教育の根幹である学習指導要領ではどのように扱っているのでしょうか。

学習指導要領の中には明確に「学校で習っていないから使ってはいけない」ということは書かれていません。

必要であれば適切な配慮を加えればいいとあります。

にもかかわらず現場でこのような禁止がまかり通るのは、先生方の学習指導要領に対する理解が十分に至っていないためと思われます。

こうなる理由としては、学習指導要領自体も分かりにくく問題ですが、学習指導要領が更新されるたびに逐一読み返している先生はほぼ皆無であり、改定の要点を伝えられるだけなっていることが挙げられます。

そして、慣習的にこれまで先輩の先生方のやり方を踏襲して、批判的に見直すことがない、できないのも原因でしょう。

当の生徒たちの対応は

このような教育の現状に対して当事者である生徒たちは、変だと感じつつも「先生が言うことだから仕方ない」と先生に合わせていることがほとんどです。

納得はしていなくても弱い立場にいる自分たちは従うしかないとあきらめている感じにさえ思えます(これはこれで個人的には大きな問題と思うのですが)。

むしろ、その言葉を真正直に捉えて、「学校の授業でやったこと以外を勉強してはいけない」とまで頑なに考えている生徒もいます。

塾でも知恵やコツとして学校で教えていないことを教えようとすると、「それは習っていないから使ってはダメと先生に言われる」と言って、せっかくの学びが広がらなくなることもあります。

このことが特に問題になる例が中学受験です。

中学受験では学校の指導に先駆けて勉強しないと入試に間に合いません。

だから、受験生たちは学校が教えるより先に多くのことを勉強し、加えて学校では詳しく教えていない特殊算のようなことまで勉強します。

しかし、彼らはせっかく自分が身に付けたことを学校では隠さなくてはいけないのです。

二重の勉強体系に心労も計り知れないだろうし、先ほどとは逆の意味での「歪んだ優越感」が生まれるのではと懸念もします。

「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」は妥当?

「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」の背景には日本の古くから息づく画一的教育があるように思われます。

これにより一定水準の人材を大量に排出することに成功した日本の公教育は、戦後の復興と発展に大きく貢献しました。

しかし、時代が変わり世の中の仕組みも変わった現在においては、この「できない生徒を作らないができる生徒も作らない」教育方法が適合しなくなってきたと言われて久しいです。

そうして、教育においても様々な点が改訂される中、「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」というルールはいまだに根強く慣習的に残っています。

でも、このルールは学校運営側の都合による部分が大きく、生徒一人ひとりのためになっているかと言えば、そう言い難いのが現実でしょう。

せっかく生徒が自主的に学んでその成果を発揮しても、テストなどで「何これ、こんなことは教えていません」と否定されれば、勉強への意欲がなくなるのは想像に難しくありません(×の生徒に与えるインパクトは相当なものです)。

その結果、このルールが想定している以上に多くの負の影響が生徒に与えられるなら、やはり見直しは必至でしょう。

そもそもこのルールが想定している課題は、学校運営側が配慮すれば解決するものばかりですから、わざわざ禁止するほどのことではないと考えます。

日常においても、「一袋に5個のアメを入れて25人分用意しなくてはならない」というとき、5を25回足して必要数求めることはしないでしょう。

普通掛け算をして求めます。

むしろ足し算を使って答えを出そうとする方が不適切で不自然です。

でも、テストでは×になって、25回足せと求められる。

漢字も同じで、普段の生活の中で「図しょかん」とか「よし田さん」などと書かれているのを見ることはまずないでしょう。

存在しない「図しょかん」を〇にするなら、いずれ習うのだし現実に存在する「図書館」の方をむしろ〇にしてあげた方が日常で役に立つのでいいとも考えられます。

勉強の「適切さ」ということを考慮しても未習の内容を使った方が妥当ならば、わざわざ学習に制限を設けず生徒たちに教えてもいいのではないでしょうか。

こういう意味においても、「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」というルールの妥当性は疑問と考えます。

以上、「学校で習っていないことは勉強で使ってはいけない」という学校での慣習について考察してみました。

いろいろ思い当たることはあるでしょうが、個性と多様性を重視する現代において、このルールは時代遅れの感があるのは否めないでしょう。

その妥当性も疑問ですし、このルールによってもたらされる生徒へのデメリットは見逃せません。

個々の生徒の成長を目指す教育であれば、それぞれの状況に合わせて柔軟に対応していくのがやはり正当なのではないでしょうか。

特に成長による差の激しい小学生では、上に出ても下に引っ込んでもいけない右にならえの教育は生徒にとって息苦しく、向上心を妨げるものになるのではと心配しています。

せっかく生徒が学びたいというのであれば、その努力と成果は認めてあげるべきです。

何の文脈もない画一的な線で切り捨てるのは良くないでしょう。

自分から進んで身に付けた学びならば、それを尊重すべきです。

そうして生徒たちの選択肢と可能性を増やしてあげれば、彼らの将来は大きく開けるだろうし、それが教育の目的の一つでもあると思います。

葛西TKKアカデミーでは、生徒一人ひとりをしっかり見つめる個別指導を通して、縛られることのない自由な学びを提供したいと考えています。

2024.06.28

書籍紹介『五分シリーズ』(河出書房新社)読書が苦手な生徒でも五分で読めるので大丈夫!

読書は学校で奨励されていますが、いざ本を読むとなるとなかなか億劫で手につかない生徒が沢山います。

文字ばかりの本を何時間も何日もかけて読むのが苦痛なのです。

現代では生徒に限らず多くの人が、手軽に素早く結果の分かるようなものを好む傾向にあります。

そこで、読書嫌いの生徒でも簡単に読める書籍をご紹介したいと思います。

河出書房新社の『五分シリーズ』です。

『五分シリーズ』(河出書房新社)のリンクはこちら

最近の生徒たちは本を読まなくなったと言われます。

しかし、実際には昔に比べ小中学生の読書量は増えているそうです。

その理由は「朝の読書活動」です。

これは文科省が2001年に掲げた「朝の読書活動の推進」に基づき、多くの小中学校で実践されています。

この通称「読活」のお陰で、小中学生の読書量が増えたとのことです。

学校において取り組みは様々ですが、だいたい朝の10分から15分程度を使って生徒たちに読書をさせています。

このような背景もあり、学級図書として短い時間で読める短編の読み物の需要が高まっています。

生徒たちの読書環境の変化に伴い、注目を集めているのがこの『五分シリーズ』です。

このシリーズは5分で読めるというコンセプトで、一冊に10本ほどの短編集となっております。

何百ページもあると、その量に圧倒されなかなか手がつきませんが、これならば途中でやめても中途半端になりませんし、生徒たちのちょっとした読書として非常に取り掛かりやすくなっています。

内容も「感涙」から「衝撃」まで幅広く、好みに応じて選ぶことができます。

累計発行部数が140万部を超える人気シリーズで、最近は最新刊として『5分後に不気味なラスト』、『5分後に泣き笑いのラスト』が出たところです。

まだまだシリーズは継続するようで、今後の新しいお話も期待できます。

もともとはweb投稿コンテストへの投稿物でしたが、非常に人気が出て書籍としても扱えるようになったそうです。

新人作家が中心とはいえ、内容は厳選されたいいものばかり集められ、意外などんでん返しがあったりして面白いです。

「あなたのココロに、5分間のきらめきを」をコンセプトに、読んで短い時間でゾッとしたり感動したり。

心動かされるお話ばかり。

本当に短く手軽なので、通勤通学の車内で読んでもいいでしょう。

SNSが普及している現在、生徒たちの言語活動は非常に限定的で、毎日同じメンバーと同じ内容のコミュニケーションを繰り返すようになっています。

昔なら、そのようなツールはないので嫌でも様々な人と触れ合わなくてはならず、自然と多様な考え方に触れ理解力と表現力が養われてきたものでした。

しかし、今はそうではなく、私も現場で生徒たちに勉強を教えるとき、これらの能力が非常に低下してきているのを痛感し危惧しております。

どのような形であれ、様々な言葉に触れる機会を作る必要があります。

なぜなら言語は直接思考と結びつき、言語の貧困はそのまま思考力の貧困につながるからです。

豊かな思考とコミュニケーション能力を育てるためにも、この『五分シリーズ』はお勧めです。

シリーズのどの一冊でもいいです。

興味惹かれるもの、読みやすそうなものから始め、やがてその面白さに引き込まれ、どんどん他の本も読んでもらえることを期待します。

非日常的な物語は刺激的で、生徒たちの想像力を培うのにも役立ちます。

それは与えられたものを正確に読み取る力に加え、自己表現、自ら創造する力にもなります。

現在、文科省は知識偏重の学習ではなく、学んだことを活用し答えの定まっていない問題に自分なりの答えを出せる人材の育成を目指しています。

これが現在着々と進行中の教育改革の基盤の一つです。

問題を正確に捉え理解し、解決策を思案し発表できるようになるには、読解力や表現力は不可欠です。

そのような力を身に付けるには、多読は非常に有効な手段の一つです。

文科省が目指す生徒像は当然、学校教育や入試にも反映されます。

言い換えると、文科省の求める人材育成に対応できない生徒は、今後の勉強や受験において非常に不利となるということです。

そうならないためにも、この『五分シリーズ』を使って考える力を養い、より高度な学びへの入り口として活用していただけるようお勧めします。

2024.06.19

最近の中学受験について、その背景と注意点

教育改革による大学受験、高校受験の難化と不安定化は各家庭に、これまでのような受験による進学に不安を抱かせるようになりました。

その結果、大学関連校や中高一貫校への需要が高まり、中学受験をする受験生も急速に増えていきました。

そこで今回は中学受験についていろいろご説明したいと思います。

1.中学受験の需要が高まった背景

先ほども述べた通り、最近は中学受験が過熱しており、首都圏における受験者数は5万人を超えるほどに膨れ上がっています。

その原因の一つとしてあげられるのがコロナ下での学校の対応です。

コロナ禍において政府が学校の閉鎖を決めたとき、私立校ではオンライン授業に切り替えることで勉強が継続できたのに対し、公立校では完全に勉強がストップしてしまいました。

特に受験生を持つ家庭を中心に公立校への信頼が揺らいでしまいました。

そして、同時に私立校の提供する教育の質の高さが見直されるようになったのです。

また、教育改革による教育環境の変化と不透明感が大学関連校や中高一貫校への人気を高めました。

学習要領の変更に伴い授業内容も高度化し、それに伴い大学受験の問題レベルも難化しました。

新しい共通テストでは単なる暗記ではなく、これまで身に付けた知識をもとに考える問題が作られ、記述問題も増えた結果、多くの受験生には受けにくい試験になりました。

これに追随するように私立大学でも同様に入試問題が難化の傾向が強まりました。

さらに、英語のスピーキングテストに見られる入試の混乱が、「現在の入試制度では何が起こるか分からないから、準備がしづらい」をいう印象を与えました。

したがって、多くの受験生とその親は、大学受験をできれば避けた方がいいと判断したのでしょう。

難しい受験勉強、先行きがはっきりとしていない入試では子どもが苦労するので、安定して進学できる大学関連校や中高一貫校を目指す家庭が増えたと考えられます。

中高一貫校を希望する別の理由としては、中高一貫校の中には高校からの入学を受け入れていないところがあるというのがあります。

つまり、その学校に通うなら中学受験をするしかないということです。

それから、もう一つの大きな理由は、中高6年間連続して勉強ができるということが挙げられます。

途中で受験と学校が変わることによって、一般の学校の場合、勉強が一時途切れてしまいます。

しかし、中高一貫校でしたら6年間続けて勉強が進むので、その分きめ細かく高度な勉強も可能となり、時間的にもゆとりを持って授業が受けられるという考え方があるようです。

2.中学受験はいつから準備すべきか

仮に中学受験を目指すとして、いつから準備を始めなければならないのでしょうか。

一般的には小学三年生の後半から四年生の前半にかけて始める家庭が多いように思えます。

中学受験はことのほか受験範囲が広く、普通の学校の授業の勉強だけでは太刀打ちできないという背景があります。

学校では教えないような特殊算などの知識も必要ですし、課題を正確に理解し自分の考えを明確に示す表現力も必要なことが多いです。

これらを全て身に付けで受験に対応できるまでに仕上げるには三年はかかるとよく言われるからです。

基本的に小学四年生から五年生にかけての二年間で受験に必要な勉強の基礎を終え、最後の六年生で一年かけて応用問題や実践問題を通じて、志望校に合わせた受験対策をします。

もちろん小学五年生や六年生で受験勉強を始める人もいますし、それで合格する受験生もいます。

しかし、それは受験に必要な勉強を短期間でやらなくてはならないことを意味し、学校との両立も考えると非常に困難で時間も費用も掛かると覚悟しなければなりません(家庭教師による集中特訓など)。

これは受験生本人にも家庭にも精神的物理的負担を多く強いられることになります。

確かに志望校の偏差値が低く合格ラインも低ければ、受験生の学習レベルが高ければ、このような長い準備期間は必要ないかも知れません。

しかし、中学受験の過熱している現在においては、多くの学校で倍率が非常に高くなっており、十分な準備なしに希望する学校に合格することは困難です。

しかも、受験勉強は嫌でわざわざ志望校のレベルを下げることは、合格してもその後に受けられる教育の質の低下にもつながるので、短期的に見ても長期的に見ても良い選択肢とは考えにくいです。

どんなに困難でも上を目指して全力で準備すべきです。

さもなくば中学受験をする意味がありません。

3.中学受験で注意すること

・子どもが中学受験の意味を理解しているか

親は中学受験のメリットを理解し、その方が子どものためになると考えて受験勉強をさせます。

子どもたちが特に疑問も持たず親の言われた通り勉強するようであれば問題がないのですが、そうでない場合いろいろと問題が生じることがあります。

小学高学年と言えば自我も芽生えてくることで、世の中のいろいろなことに疑いを持つようになります。

当然、親の言うことも無批判に受け入れられないこともあり、親がなぜ中学受験をさせるのか理解できないこともあります。

「周囲の友達が普通に遊ぶ時間になぜ自分だけ難しい勉強をしないといけないのか」

そんなとき、親の子への思いは単に自分の嫌なことを強要し苦しめているだけという誤解につながります。

そうなれば、子どもの勉強に対するモチベーションも上がらず、単なる苦痛にすぎないから逃げることばかり考えるでしょう。

そうなると、親が塾などで大金を注いても成果は上がりません。

したがって、受験勉強を始める前に、自分がなぜ中学受験をするのか、その理由を本人がしっかり自覚するように説明、説得する必要があります。

本人が納得した上で中学受験の勉強を始めた方がいいでしょう。

・受験勉強に耐え得る基礎的な力が身に付いているのか

塾に入れたり家庭教師をつけさえすれば、子どもは受験に合格できると考えるのは間違えです。

仮に小学四年生で受験勉強を始めた場合、受験までの三年間でやるべきことは莫大です。

三年生までの学校で勉強した知識が十分身に付いていないのに、さらに高度な勉強に取り組むのは難しいです。

また、知識だけでなく学ぶために必要な力、理解力や表現力なども身に付いていないと、受験勉強を始めても結局何も分からずついていけなくなります。

このような非認知能力が備わっていない場合、子どもに中学受験の準備ができていないのでやめた方がいいかも知れません。

・学校の勉強と両立できるのか

中学受験は学校教育において強制ではないので、当然の学校の勉強を疎かにしていいわけはなく、他の生徒たちのやる勉強に追加する形で受験勉強は進みます。

学校の勉強と中学受験の勉強を両立できるかどうかは大きな問題となります。

両立に関しては自己管理能力やタイムマネジメントなども関わります。

例えば、受験勉強を始める前にそもそも毎日の勉強習慣が身に付いていないと厳しいでしょう。

時間はどの生徒にも同様に与えられているのだから、追加の勉強をするならば何かを削る必要があります。

時には受験合格という目的のために、何か自分のやりたいことを犠牲にし諦めるストイックさ、精神の強さも不可欠です。

これらができないようであれば、やはりその生徒は受験に向いていないと言わざるを得ません。

・精神的強さが備わっているか

中学受験は下手をすれば高校受験より厳しいとも言えます。

幼い子どもが受けるには、困難が大きすぎるかも知れません。

そんなとき、子どもに精神的強さがなければ、この試練を乗り越えることは無理でしょう。

苦しくても自分がやらなければならないことは成し遂げられるか。

自分の欲望に負けず、自分の好きなことやりたいことを後回しにしても、苦しい受験勉強に向き合う強さはあるのか。

また、塾などでは常に順位付けがなされ、受験生同士がお互いの立ち位置を明確にすることで競争心をあおり、受験勉強の動機付けを狙っているところもあります。

そんなとき、自分が順位を落としたり下位に甘んじることが、本人の心に大きなダメージを与えることもあります。

苦境をバネにできればいいのですが、そうでない受験生はどんどん精神的にうつ状態になることもあるでしょう。

これらは周囲の支援である程度改善できますが、子どもの性格性質成熟度によるところも大きいので、場合によっては中学受験を断念した方が本人のためになることもあります。

最近熱を帯びてきた中学受験について簡単に述べてみました。

とても注目を浴びている話題なので、これからも折に触れて話していきたいと思います。

もともと難しかった中学受験が、その需要の高まりで今まで以上に激化し、より狭き門となっているのは事実です。

中学受験は苦しいが、その分、合格したときに得られるメリットはとても大きいでしょう。

しかし、生徒の置かれている状況を考慮した場合、必ずしもそれが最善とは言えないこともあります。

それ以前に、生徒が受験生としてやれるのかという問題もあります。

その辺りは、本人を交えて家庭でしっかり話し合い共通理解を構築する必要があります。

ときには専門家に助言を求めるのもいいと思います。

三年間の受験勉強は長く苦しく費用もたくさんかかります。

だから、その決断は慎重に行っていただきたいと思います。

人生は長く、中学受験ばかりが道ではないので、何が子どもにとって一番良い選択肢がよく考えていただければと思います。

当然、葛西TKKアカデミーも中学受験の授業を承っていますしご相談も受けておりますので、必要な場合は気軽にお問合せください。

2024.06.12

葛西TKKアカデミーの「オンライン授業」

学校の教育改革がさけばれ、現在の教育は昔とは比べ物にならないくらい大きく変わってきています。

授業内容や教育方法、教育環境など、その変化は多岐にわたります。

そうした中で、「オンライン授業」も新しい教育の形の一つとして注目されています。

オンライン授業とはどのようなものなのでしょうか。

葛西TKKアカデミーでもオンライン授業を提供しています。

そこで、今回は「オンライン授業」について紹介したいと思います。

オンライン授業が広まってきた背景

時代は移り、今や授業は教室という特定の空間での縛りから解放されつつあります。

「オンライン授業」がその代表例ですが、私立学校だけでなく公立学校でも国策として取り入れられつつあります。

授業を受けるのに学校に行かなくてもいいなんてこれまでの常識では考えられないことですが、急激に変化する現代社会においてはこれも現実です。

その背景にはインターネットを始めとするIT技術の進歩と普及があり、これがオンライン授業をテクニカルな意味で可能にしました。

しかし、近年のオンライン授業の一般化は物理的な問題が克服されただけでなく、ある意味偶発的な要素も原因としてかかわっていました。

それが皆さんもご存知のコロナ禍です。

これにより学校への登校が不可能になり学校教育が中断されたとき、オンライン授業へのアクセスが可能だった私立学校では未曽有の災害を乗り越えて学習の継続が可能でした。

このことを教訓にオンライン授業の実用性が注目され、新しい教育の形として需要が高まることとなりました。

オンライン授業のニーズの高まり対応すべく、私立公立の学校ばかりでなく塾などの多くの教育機関でオンライン授業は取り入れられるようになりました。

目新しさも手伝って、これらの教育機関ではアピールポイントの一つとなっています。

葛西TKKアカデミーのオンライン授業でできること

生徒一人ひとりのニーズに合った授業を目指す葛西TKKアカデミーでも、インターネットを利用したオンライン授業を提供しています。

その結果、葛西TKKアカデミーから遠く離れていても、スマートフォンかパソコンがあればどこでも個別授業を受けることができます。

塾に来なくても、自宅にいながら葛西TKKアカデミーの授業を受けることができます。

極端な話、日本にいなくても、海外から授業を受けることも可能です。

このように物理的な距離に関係なく勉強ができるだけでなく、その時々の状況に応じて柔軟に授業を受けることもできます。

例えば、突然の悪天候で通うことができなくなったときや、急な体調が不良で通うのは難しいが自宅で授業を受けたいというとき、オンライン授業は有効です。

また、「家で勉強していたら分からないところが見つかった。でも、この質問のためだけに塾に行くのは手間だ」というときも連絡をいただければ、オンラインを利用してピンポイントに教えてもらうこともできます。

他にもいろいろな活用方法が考えられると思いますので、気になる方はお問い合わせください。

葛西TKKアカデミーのオンライン授業

1.通常授業

教室で行う授業をオンラインで実施する形となります。

基本的にzoomを利用していますので、パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどにzoomのアプリを事前にインストールしていただきます。

時間になればミーティングに入室していただき、教室で行うように体面で授業をします。

板書などはzoomのホワイトボードを利用して行います。

教材を共有していますので、離れていてもお互いに何をしているか分かります。

2.e-board

こちらは専用のオンライン教材となります。

オンラインで単元ごとに5~10分の授業映像を見て、それに連携したデジタル問題集を解いていきます。

小学生から中学生までの主要教科に対応しております。

分からないときは何度でも戻って同じ授業を視聴することができますし、本人が望めば自分でどんどん先取りの勉強をすることも可能です。

映像授業と連携してデジタル問題集を利用することで、学んだことの確認や定着を促すこともできます。

分からないときは「ヒント」ボタンがあるので、そこを押すことによって自動で関連する映像授業に戻ることができます。

生徒の取り組みは記録として残され、何をやったかだけではなく、実際にかかった時間や正答率も分析できます。

技術の進歩により、教育もより自由で個々に対応したものが受けられるようになってきました。

もちろん一長一短ありますので、生徒たちの状況をしっかり見極めてから、どのような勉強スタイルにするか判断しなければなりません。

しかし、以前に比べてITの活用で、教育の選択肢が広がったのは確かだと言えるでしょう。

葛西TKKアカデミーも、昔ながらの教室の授業だけでなくオンライン授業もありますので、興味のある方は一度お試しください。

2024.06.07

色を使って勉強アップ!

色は人間の心理に様々な影響を与えると言います。

例えば、カラーセラピーでは色を使って心を癒し、心身のバランスを整えたりします。

このような色が人間に与える効果をうまく利用すれば、勉強の効率を上げることも可能でしょう。

ということで、今回は色が心に与える影響を考え、それを勉強に活かしていこうというお話です。

リラックスしつつ集中力を高める青色

「勉強をするとき青いペンで書くと成績が上がる」という話を聞いたことがありますか。

様々な研究で青は勉強中のストレスを抑制する効果があるのではと示唆されています。

つまり、心身共にリラックスし安定した状態を保てるので、何かに集中したいときは効果があるようです。

だから、勉強部屋のカーテンや壁紙に青色を取り入れるといいかも知れません。

青のポスターを貼ったり、ノートや筆箱など身の回りの小物を青で揃えるのもいいでしょう。

短期集中で結果を出す黄色、でも注意点も…

実は、色の違ったブースの中で一定時間計算をさせるという実験があり、その時、黄色のブースでの解答者の正答率は90%で最も高かったそうです。

よく調べると、黄色のときが一番脳の活動が活発だったそうです。

勉強で行き詰まったときは、黄色を取り入れて脳を活性化させてみるのもいいでしょう。

パッとひらめいて、これまで分からなかったことが急に理解できるようになるかも知れません。

また、新しいアイデアがほしいときも黄色がいいそうです。

しかし、実験後の疲労感が最も強かったのも黄色だったそうです。

だから、黄色は脳を刺激し興奮させ短時間の集中には非常に大きな効果がある一方疲労感も大きいので、青色のように部屋全体を黄色にしてしまうのはやめた方がいいです。

リラックスするならベージュや緑などの自然の色

ベージュや緑色は緊張を和らげリラックスさせてくれるそうです。

大事なテスト前で極度に緊張しているようなときは、ベージュの物を置いて緊張をほぐしてください。

木や葉っぱの色であるベージュや緑は体を癒すので、勉強で疲れたときはお勧めです。

休憩するとき勉強部屋から出てリビングに緑やベージュを取り入れれば、勉強の疲労も効率よく回復するのではないでしょうか。

具体的には、身の回りの小物に緑の物を使ったり、部屋に観葉植物を置いたりするのがいいでしょう。

このように人に安定感や落ち着き、リラックスの作用を及ぼすベージュは、疲れを取って体を癒すには非常に効果がありますが、このことが脳の活動を低下させ休息モードに入ってしまうので、勉強中や仕事中は避けた方がいい。

危険な赤

赤は体内のアドレナリンの分泌を増やして、興奮作用をもたらします。

一般的に集中を妨げると言われています。

短期的にではありますが、テンションが上がり普段では出ないような力を発揮することもあります。

しかし、この効果は長続きせず、逆に疲労感を増す結果になることがあります。

どうしても短期間で結果を出したいときはいいかも知れませんが、あくまでも緊急事態用で頻繁に使うべき色ではありません。

じっくり考えなければならないときは、赤は避けるべきです。

赤は本能的に危険を知らせ野性的な対応を優先してしまうので、論理的思考を阻害してしまう可能性があります。

照明などを工夫して効果的に色を取り入れる

勉強の効率を上げるために、部屋を青一色にしても悪くはありませんが、そうした場合は特定の状況にしか対応できず、結局全体としての効果を下げる可能性があります。

したがって柔軟に対応できるように、部分的に色を取り入れた方がいいでしょう。

身の回りの小物などは色が決まっていて変化させるのは難しいので、証明を上手に活用して色味の調整を試みるがお勧めです。

こうすれば簡単に色を変化させることができ、様々な状況に対応して勉強の効果を上げることもできます。

今回は色について話してみました。

色を上手に使うことで、勉強の効率を上げたり、休息の効果を強めたりできます。

皆さんも色に着目して、身の回りを整理整頓してみてはいかがでしょうか。

勉強もただひたすら机に向かうのではなく、ちょっとした工夫で取り組みやすくできます。

色や道具だけでなく、食事や生活習慣も勉強に効果を及ぼすことがあります。

今やっている勉強法で行き詰まったときは、何か変えてみるといいでしょう。

何がうまくいくかははっきり保証できないので、色々なことを試してみるのが最も正解なのかも知れません。

何事もチャレンジは大切ですから。

2024.06.01

書籍紹介『おやすみロジャー』小さなお子様の寝かしつけにどうぞ

乳幼児など小さなお子様をお持ちの家庭も多いことと思います。

子育て初体験のお母様方、お父様方もいらっしゃると思います。

子育てに日々奮闘していることと想像します。

慣れない子育てには大変なことが沢山あると思いますが、今回はなかなか寝付けない子供たちを寝かせるのにうってつけの本をご紹介したいと思います。

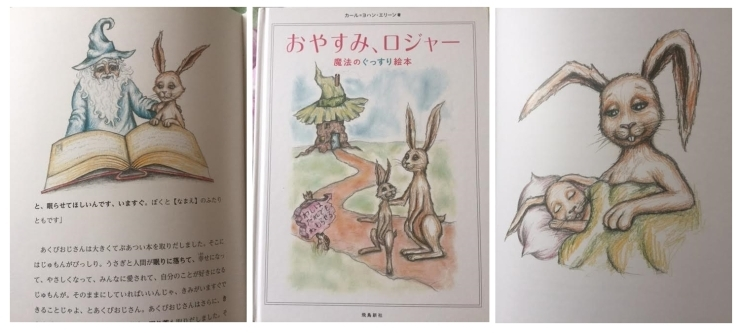

本日紹介する本はカール ヨハン・エリーン著『おやすみロジャー(飛鳥新社)』です。

心理学に基づいて巧みに計算された読み聞かせ絵本です。

『おやすみロジャー』のリンクはこちら

小さいお子様がいらっしゃる多くの家庭では、寝る前に絵本の読み聞かせをしているのではないでしょうか。

読み聞かせは子どもたちの言語能力を発達させ、読解力ばかりではなく創造力や発想力、共感する力を育てると言われています。

今後の学習のための基礎作りにとても重要だそうです。

また、親子のきずなも育てるとも言われ、感情を豊かにし社会性を養い、その後の子供たちの人間関係の構築にも大きな影響を与えます。

そんなときにいろいろな絵本を見せてあげていると思います。

私も娘が小さい時に読んであげたことがあります。

私が見ても非常に楽しくわくわくできるものが多かった記憶があります。

単純に絵を見るだけでも面白いですが、中には内容も凝っていて思いもよらないようなどんでん返しや予想外の展開があって、意外にも侮れないお話もあります。

絵が飛び出したり、色が変わったり動いたり。

最近の絵本は非常に考えて作られています。

その発想と創意工夫に驚かされることもしばしば。

子どもの本と言って侮ることはできません。

そんな多彩な絵本の中でも100万部を突破し、非常に評判になっているものの一つが、今回紹介する『おやすみロジャー』です。

この本は心理学に基づき、その構成や話し方、そして語彙にまでこだわって作られています。

出版された当時から非常に評判でしたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

なかなか寝付けない子供を寝かせるために作られた本です。

たくさんの口コミでも、その効果の絶大さが書かれ「10分で寝かせられる」とも言われています。

うちの子も本を読み終える前に100%寝てしまいました。

本の中の注意書きにも「運転している人のそばで絶対に音読しないこと」と書かれてあるほどです。

私自身も体験して、ここまで効果があるとは思っていませんでした。

ぜひ、皆さんもお試しください。

『おやすみロジャー』で決まった時間に寝かしつけられるようになれば、子どもたちの生活も規則正しくなり成長にもプラスになります。

また、子どもが早く寝てくれればお母様やお父様も自分の時間を過ごせるようになるので、親の精神衛生にも良いです。

親が子育てにゆとりを持てれば、子どものことをよく見れるようになり、おおらかに接して子どもの健やかな成長を支えることができます。

親にも子にもいい本です。

有名声優である水樹奈々さんと中村悠一さんによる読み聞かせCDもあります。

家事で忙しくて手が離せないけど子どもを寝かしつけなければいけないときは、こちらが重宝するでしょう。

子どものそばで音声を流せば、子どもはその心理学的効果ですぐに寝てくれることでしょう。

第二弾、第三弾の本も出版されていて、それらも子育てのお役に立てる本のようです。

興味のある方は是非一度、手に取ってご覧ください。

今回は子どもの寝かしつけ本という、ちょっと変わった本をご紹介しました。

このように勉強に関する本ばかりではなく、子育てに役立つ本も紹介していきたいと思います。

昼寝の時間や夜中など、子どもがなかなか寝ないで困っているというご家庭は、『おやすみロジャー』を試してみてはいかがでしょうか。

生活に本があると子どもたちの心を豊かにしてくれます。

それは本を読むかどうかという問題ではなく、身近に本があることが子どもたちの心に何らかの作用を及ぼすからだそうです。

家に本をたくさん所有している家庭の子どもは、そうでない子どもより読解力など国語の成績が良い傾向があるという研究もあります。

実際に読まなくてもいい、内容も理解できていなくてもいい。

でも、そこに本があることが子どもの心理をくすぐり、豊かな人間形成の一歩につながります。

まるで魔法みたいですね。

2024.05.31

面白い漢字アート!漢字に隠された言葉が分かりますか?

教科書や問題集に向かい、色々な知識を吸収することも大事ですが、子どものうちに「うわあ、すごいな」と心を動かされる経験を積むことも重要です。

感性を磨くことは発想力や想像力を育て、蓄積された知識とつながり、新しいひらめきをもたらすきっかけにもなります。

ただ問題が解けただけでなく、感動をもたらす勉強が提供できればと常に考えています。

そこで今回は、「へー」「面白い」と思えるようなものを見つけましたので、皆様と共有したいと思います。

漢字というものは、退屈で複雑で厄介なものと思う生徒がたくさんいます。

確かに、何回も何回もひたすら練習帳に書かされたり、見ただけでごちゃごちゃしているものを覚えようとするのは気が進まないものです。

目立った変化もなく、単純作業の繰り返しはつまらないものに感じます。

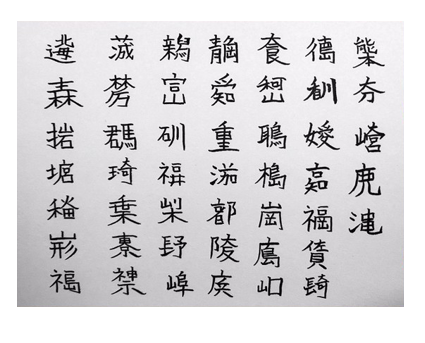

そこで漢字を違う視点から見られるサイトをご紹介します。

いとうさとしさんの「ことば漢字」というサイトです。

「ことば漢字」へのリンクはこちら

上の画像の「感謝」という文字を見てください。

一見ただの漢字で「感謝」と書いてあるように見えますが、よく見ると「ありがとうございます」というひらがなの組み合わせでできているのがお分かりでしょうか。

本当にびっくり!

「こんなことができるのか」「こんな発想は簡単にできるものではない」

まさに驚きと感動です。

いとうさんは他にも様々な漢字アートを発表しているのでご覧ください。

その全ての妙に感心するばかりです。

その中でも特に私は、「誕生日」という漢字が「うまれたしあわせ」になっているのに非常に心動かされ、涙がこぼれそうでした。

本当によく考えだされています。

このようにいとうさんの作品に子どもたちが大いに刺激を受け、漢字にもっと興味を持ってくれるとうれしいです。

さらに、いとうさんの漢字アートを参考に、生徒たち自身もオリジナルの漢字アートに挑戦してくれるといいですね。

漢字がもっと楽しくなると思いますよ。

勉強に限らず何でもそうですが、やる前に「苦手だ」とか「嫌だ」という意識を持たせないことが大切です。

なぜならそのようなマイナスの感情は学びに置いてはフィルターとなり、知識の吸収を阻害してしまうからです。

勉強をさせなければと焦るのも分かりますが、その結果子供に嫌悪感を持たせるとかえって効率が悪くなります。

本人がやりたいと思えるように、楽しいと思えるように、肯定的でやる気を促す言葉を投げかけてあげましょう。

慣れていないと難しいとは思いますが、日々心掛けなるべく実践するように頑張ってください。

きっとよい傾向が生じるのではないでしょうか。

本来、人間にとって「知る」ということは喜びであると考えています。

だから、子供たちの勉強も楽しくなるように、葛西TKKアカデミーは日々の指導方法にも工夫し努力しています。

2024.05.29

都道府県を一文字の創作漢字で!初めて見るのになぜか読める

今回はちょっと面白い記事を見つけたのでご紹介します。

『47都道府県を、すべて「1文字」で表現 センス抜群の創作漢字、作者のこだわりは』へのリンクはこちら

作ったのは札幌市でデザイン学部を専攻している大学4年生のARAMAさんという方だそうです。

たくさん漢字を都道府県名で書くのは面倒くさいので、一文字にしてしまおうと考えたみたいで、初めて見る人でも名前を知っていれば読めるように工夫したそうです。

確かに不思議と読めて納得してしまいます。

これで理解できるなら、今後、都道府県名は全てこちらに変えてしまってもいいような気させしますね。

皆さんもご覧ください。

全て分かりますか。

よく話すことですが、想像力、発想力など、勉強以外にも生活するうえで不可欠な能力、備わっていた方がいい力というのは確かにあります。

どうしても学校で学ぶ勉強のみが重要と思いがちですが、このような力も決して軽んじてはいけません。

勉強して与えられた知識ばかりでなく、非認知スキルとも呼ばれる能力を駆使して新たなものを創造する。

これは文明の発展には必要なもので、そこから創意工夫につながり、新しい発見などをもたらすからです。

だから、柔軟で豊かなクリエイティブな力も尊重し、子どもたちにそれを見つけたら伸ばし、決して失ってほしくないと考えます。

このように今まで誰も思いつかなかったことを思いつくのは、それがどのような形であれ素晴らしいと感じます。

例え洗練されてなくてもいい。

何かのきっかけになれば、それだけで十分価値があります。

葛西TKKアカデミーでは生徒との対話を重視し、一方的に教えるのではなく、共に考え一緒に問題解決に取り組むという学びも大切にしています。

その対話の中で生徒たちの考える力を育む、そんな学びを深めていきます。

問答や相互のコミュニケーションを通じて、生徒たちの中に眠っている何かを掘り起こせたらと、毎日の授業で奮闘しています。

多少寄り道になってもいいと思います。

確かに真っすぐにゴールにたどり着くのもいいですが、出発地と目的地しかない旅は楽ですがつまらないものです。

途中でいろいろあった方がいい思い出になるし、より洞察が深くなります。

勉強も同じように、ゆとりがあれば可能な限り紆余曲折しながら解答にたどり着いてもいいのではないかと考えます。

現実には様々な制約があり、それが実現しにくいのですが。

それでも、そんな学びができればいいなと常日頃考え努力しています。

今回の漢字も学習の中に生かすことが可能です。

漢字の仕組みやパターンを理解して、息抜きにオリジナルの漢字を作ったり、当て字を考えるのも楽しいでしょう。

今度は人名を一文字創作漢字にしてもいいですし、カタカタ言葉を意味からオリジナルの漢字にしてみるのも面白そうです。

実際に当て字なんかはこのような傾向がありますよね。

このように、勉強はちょっとした工夫で何倍も面白くなります。

ただやらされるのではなくて、与えられた枠をぶち破り、生徒たちが教科書の内容を越えて学びを楽しみ、喜びを感じられるようになってくれればと願います

2024.05.24

在日外国人の方々の日本生活お手伝いします!

日本でも国際化が進み、葛西でもアジア圏を中心に外国籍の方々をよく見かけるようになりました。

このように海外の方と触れ合う機会が増えたということは、子どもたちにとっても自分の視野を広げるチャンスということもできます。

これまでも葛西TKKアカデミーでは子どもたちと外国の方々が触れ合う企画を何度か実施してきました。

同時に、葛西で暮らす外国の方にも日本の良さを知ってもらい、そして不自由なく幸せな日本の生活を送ってほしいとも願っています。

多様なニーズにお応えする葛西TKKアカデミーは、このように葛西で暮らす海外の方のために日本語レッスンや日本語サポートを行い、生活の支えになればと考え、様々なサービスを提供いたしております。

今回はそのようなサポートの一部をご紹介いたします。

1.日本語レッスン

日本語教員養成課程を終了し、日本語教育能力検定試験にも合格した先生が、葛西近辺に暮らす外国人の方々に日本語を教えます。

受講者のレベルや要望に合わせ、「日本語能力試験対策」や「日常会話教室」などの授業が受けられます。

日本語能力試験対策はN1からN5まで対応いたします。

合格のレベルによって日本での就学や就職が有利になることがありますので、ぜひチャレンジしてほしいと思いま日常会話教室では受講生の生活環境を考慮し、生活に必要な日本語の会話を勉強します。

それぞれの環境や目的に合わせて柔軟に対応しますので、希望要望は気軽にお伝えください。

2.日本語チャティング

日本語を実際に話して会話がうまくなりたい人、日本人と気軽に会話する機会が少ないが練習をしたい方向けのプログラムとなります。

お茶を飲みながら色々な話題を交えて、気楽に会話を楽しみながら練習するクラスです。

単純に会話の練習をするだけでなく、会話のテーマなどを通じて日本文化や日本社会、日本人の考え方などの理解を深めることもできます。

3.日本語ネイティブチェック

学生や社会人、主婦の方などが、日本語でのレポートや書類を作成するときに、その日本語が正しいかどうかをチェックしてもらうサービスです。

毎週の授業とは違い、必要な時に単発で受けられるサービスです。

もちろん文章を書くための日本語のお手伝いもします。

4.日本生活お手伝いセンター

言葉だけでなく、日本の暮らしで困っていること、分からないことの相談にのります。

文化的に理解できないこと、誰に尋ねていいかわからないこと。

どんな悩みでも共有し、問題解決のために考えます。

これら以外にも要望に応じて様々な支援ができればと考えています。

お忙しい方にはオンラインでの対応も可能です。

外国の方で、日本の生活にお悩みの方は遠慮なく一度ご相談ください。

葛西TKKアカデミーは生徒のみならず、地域の皆様のために役立つ塾を目指しております。

日本人だけでなく、どのような方々でも力になりたいと考えていますので、気軽にお問合せください。

地域に根差し、密着し、そしてお役に立てるよう日々頑張っています。

これからも葛西TKKアカデミーをよろしくお願い致します。

2024.05.20

「手書き勉強」vs「デジタル勉強」

最近はデジタルテクノロジーが発達してきているので、過去ではできない勉強法も普及してきました。

その代表的なものがコンピューターやタブレット端末、電子黒板などを使ったデジタル勉強があります。

確かにデジタル機器を利用した勉強は便利なところがありますが、これまで行われた手書きのアナログな勉強にもよい点があります。

今回は伝統的な「手書き勉強」と「デジタル勉強」について、そのいい点と悪い点を考え、最も適した勉強法の使い分けを考えてみます。

社会のデジタル化、IT化に伴い、その流れは学校などの現場にも及んでいます。

勉強のデジタル化の走りとなったのは「電子辞書」ではないでしょうか。

当時は「デジタルの辞書と紙で作られた辞書のどちらがいいのか」などという議論が飛び交っていましたが、このような話題は現代の教育現場でも盛んに行われています。

パソコンやタブレット端末、スマホなどを使った「デジタル勉強」と、これまで長年にわたって行われてきた紙ベースの「手書き勉強」のどちらがいいのでしょうか。

両者にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

まずはこの点に注目して考えてみましょう。

1.「手書き勉強」のメリット

学習内容の記憶

「手書き勉強」の最大の強みは、学んだ内容を記憶にとどめやすいということでしょう。

これは多くの研究で指摘されていることですが、デジタルの勉強に比べ手書きの勉強をより多くの体の器官を使うので、脳への刺激がより多くなり、学習したことをより長く記憶にとどめる効果があるようです。

手書きは確かに時間がかかりますが、それがかえって認知能力に作用し、記憶に残りやすくなります。

公立の悪さ、面倒くささが、機械的な作業になりがちの「デジタル勉強」と違って、情報を記憶として蓄積されやすくするのです。

脳機能の向上

「手書き勉強」は脳の中でも特に前頭前野を活性化させ、脳全体のはたらきをよくします。

前頭前野は思考や記憶、発想や判断、集中力と感情や行動の制御など、人間の機能の重要な部分を担っています。

しかし、スマホなどのデジタルな機械を使った場合には、前頭前野は逆に機能を抑制されてしまうそうです。

つまり、「手書き勉強」は記憶に大きく貢献するだけでなく、脳全体のはたらきをも活性化させるのです。

そうすると勉強にもプラスの影響が大きいため、デジタルツールを使った勉強より「手書き勉強」の方が脳にとって非常によいのだと分かります。

2.「デジタル勉強」のメリット

勉強を気軽に取り組むことができる

パソコンやスマホを使った勉強は、「手書き勉強」ではできないことがたくさんできます。

例えば、アプリを使った勉強は、自動的に最適な問題を提供してくれたり、動画などで解説してくれたりと、これまでの勉強では考えられないようなことができます。

このようなデジタルな新技術は、子どもたちの勉強への抵抗感を下げてくれることがあります。

伝統的な机に向かってやらなければできない勉強法は堅苦しく、とっつきにくい感じがします。

一方、「デジタル勉強」の多くは時間や場所に拘束されません。

途中でやめても、次に勉強するときは簡単にそこから始められる。

リビングのソファーに寝っ転がりながらでもできる。

このように暇つぶしにスマホをいじるように、気軽に勉強ができるのは大きな強みです。

効率の良さと柔軟性

先ほど述べたように「デジタル勉強」は時間と場所を選ばず勉強できます。

移動中の電車の中、外出先、用事と幼児の間のすきま時間。

とりあえず、その時分からなくでも保存して、後で勉強することもできます。

また、動画や問題も自分がやりたいところ、分からないところを何度も好きなだけ繰り返し勉強することも利点です。

このような柔軟性は、勉強環境の拘束されやすい「手書き勉強」にはないものです。

また、アプリを使えばこれまでの勉強の記録が残り、自分の苦手分野が分析され、どこを勉強すべきか簡単に分かります。

アプリが自動的に自分に最適な問題を出してくれるので、勉強の効率化という点も「デジタル勉強」のいいところです。

そして、最近ではデジタル教材も充実してきているので、レベルや多様性、問題量の多さもこちらの方が勝り、しかも簡単に入手できることも見逃せません。

よってこれらを総合すると、「デジタル勉強」はかなり個人に向けたカスタマイズな勉強が可能と言えるでしょう。

その場ですぐに調べられる

「デジタル勉強」のもう一つの利点は、分からないときすぐに調べられるということです。

「手書き勉強」の場合、解説を読んでも分からないときは分かる人に聞くのが一般的でしょう。

しかし、学校の先生であれ塾の先生であれ、家で勉強をしていたらすぐに質問することはできません。

ひたすら一人で考え続けると非常に時間がかかり、しかも自分で問題解決できる保証もありません。

しかし、「デジタル勉強」であれば、インターネットなどですぐに調べることができます。

オンラインで友達とメッセージをリアルタイムに交換しながら、お互いに教えあい学びあうこともできます。

このように「おやっ?」と思ったときに迅速に勉強が理解できると、「A-ha!」モーメントとなり学習がより分かり深く脳内に刻まれます。

下手に悩んで解けない時間を過ごすよりも、外部の情報にすぐアクセスして解決してしまった方が、時間の短縮になり効率よく勉強が進みます。

3.「手書き勉強」or「デジタル勉強」

これまで見てきたように、「手書き勉強」も「デジタル勉強」もそれぞれに良いところがあります。

ということは、「どのような学習にはどちらの勉強法がいいのか」ということが問題となります。

例えば、復習や苦手な問題の解き直しなどは「手書き勉強」の方が向いています。

手書きにすることでもう全体が活性化するので、より深く理解することができます。

短時間で効率よく基礎的なことを学びたいとき、すきま時間を活用して勉強したいときは「デジタル勉強」がいいでしょう。

時間や場所に縛られることなく、即効的でリピートも簡単だからです。

離れた友達と共同して勉強を進めるリモート学習のときも、「デジタル勉強」が有効です。

このように両者には向き不向きがあるので、自分のやらなくてはならない勉強はどちらでやった方がいいか見極めることが大切です。

どちらか一方ではなく、状況に応じてうまく両者を使い分けてください。

今回は古くから行われている「手書き勉強」と最近急速に普及しつつある「デジタル勉強」について考えてみました。

スマホやタブレット端末がそれほどなかった親世代にとっては、なじみのない「デジタル勉強」は不安かも知れません。

しかし、実際に教育現場ではデジタル教材がどんどん活用されるようになり、現在の子どもたちはそれをうまく活用して勉強していることも確かです。

上記のように両者には強みと弱みがあります。

両方の勉強の特質を理解し、その時々でどちらの勉強法が効果的かを考え、バランスよく勉強してくれれば、これまで以上に子どもたちの学習も深まるのではないかともいます。

デジタル教材の普及は時代の流れであり、それを否定しての勉強はますます困難になっていくでしょう。

時代の変化にうまく適応して、子どもたちがこれまで以上に上手に勉強を進めてくれればと期待します。