塾長ブログ

2018.05.18

今年度もVもぎがあります。模試を受けることで試験に慣れ、実力を伸ばし、入試に必要な情報を得ることができます。しかも、個別指導塾葛西TKKアカデミーは提携塾なので通常より受験料が安くなります。

今年度のVもぎの日程が決まりました。

模試を受けることは受験生には特に重要です。

偏差値や志望校判定だけでなく、学力向上にもつながりますし、場慣れにもなります。

可能な限り模試を受けることをお勧めします。

模試を受ける第一の意義は自分の実力を知り、志望校選択の確かな資料にすることです。

Vもぎは関東最大規模の模試なので、そのデータ量の多さから、より正確な情報が得られます。

信頼できる偏差値や志望校判定は、高校受験で合格するための強力な武器となります。

確実な情報は合格のためには不可欠なのです。

また、模試の問題は厳選された良問ばかりで、しかも毎年の入試分析に基づくものなので、実際の入試問題に似た形式で出されます。

入試問題のパターンを知っていれば、本番で驚き慌てることもないでしょう。

しかも、模試でできない問題があれば、そこを重点的に勉強すればいいことも分かります。

言い換えれば、模試で間違えても、それをきっかけに勉強すれば、効率よく実力を伸ばすことができるのです。

更に、模試をたくさん受けることは、試験会場の雰囲気に慣れることにもなります。

いきなり本番では緊張し実力が十分に発揮できません。

平常心で受験するためにも、できれば模試はたくさん受けてほしいです。

現実に模試をたくさん受けた生徒は、やはり点数もよく入試での合格率も高くなっています。

葛西TKKアカデミーはVもぎと提携していますので、こちらで受験申込ができます。

しかも、料金が割安になります。

お問合せ、申込は葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。

今年度の日程は以下のようになっております。

都立もぎ

6月3日、7月8日、8月26日、9月2日・9日、10月7日・14日・21日、11月4日、18日、25日、12月2日・9日・16日、1月13日・20日

都立自校作成対策

10月21日、11月25日、1月13日

私立もぎ

9月2日、10月14日、11月4日、12月9日

2018.05.15

イベント紹介『私立中学・高校進学相談会』私立中学・高校進学をお考えの皆様、72校の先生方が一堂に会して直接進学の相談ができるイベントです。私立学校がどんなものなのか知るチャンスです。少しでも興味があれば是非ご参加ください。

政府の進める教育改革に伴い、高校や大学の入試がより難しくなることが懸念されています。

その結果、少しでも受験のリスクを回避するため、中高一貫校や大学附属の私立学校の人気が非常に高くなっています。

また、設備やカリキュラムの充実度も公立学校より高いと言われます。

更に、東京都からの助成金で、私立高校の授業料も無料となり、今までより割安で学校に行けることも理由です。

そこで個別指導塾葛西TKKアカデミーも、中学受験や付属の私立高校への進路相談や受験対策も行っています。

今回はそんな私立中学・高校の進学のイベントのご紹介をします。

東京およびその近辺の私立学校(72校)の先生方が集まり、学校や進学についての質問に答えてくれます。

直接現場の先生に聞けるので、学校の状況がリアルに分かりますし、受験の対策もしっかり教えてくれます。

信頼性高い情報がたくさん得られることでしょう。

入場無料なので、私立学校に少しでも興味があれば、是非参加していただきたいと思います。

『2018 私立中学・高校 進学相談会』

日時:6/16(土)10:00~18:00

場所:松坂屋上野店本館6階

入場無料

2018.05.12

季節は廻り、今年もまた我が家のサボテンが花を咲かせてくれました。植物を育てると気晴らしと癒しになります。葛西TKKアカデミーでも植物を取り入れたりして生徒たちの勉強しやすい環境づくりに努めています。

今年も我が家のサボテンが花を咲かせてくれました。

去年は一輪しか咲かず、「もう終わりかな。」と思ったのですが、今年は例年通りまだ咲いていないのも含め六つのつぼみを付けています。

ちょっとした気まぐれで100円ショップで買ったのですが、なんだかんだともう6,7年になります。

毎年花を咲かせてくれて感謝です。

もともと生き物を積極的に育てる方ではなかったのですが、以降、ゴーヤの緑のカーテンを作ったりもしました。

葛西TKKアカデミーにも鉢植えの観葉植物を置いています。

それほど手間はかからないのですが、暖かくなってどんどん大きくなると嬉しくなります。

逆に冬場は寒さで枯れることもあり、そうなると非常に悲しくなります。

忙しさに追われる毎日ですが、だからこそ直物の世話をすることで気分転換になり、また新たに頑張る気にもなれます。

正直申し上げると、葛西TKKアカデミーにもマスコットとして小動物を飼ってもいいかなと思っています。

できるだけ手間のかからない、そして費用も掛からない、そんなペットをご存知なら教えていただけないでしょうか。

皆様のアドバイス、お待ちしています。

個別指導塾葛西TKKアカデミーは生徒たちが勉強しやすい環境作りに努めています。

教室は生徒に圧迫感を与えないように、極力掲示物は避け、余計なものは置かないようにしています。

部屋の基調も白で清潔感を持たせ、柑橘系のアロマで集中力を高める工夫をしています。

また、BGMを流しリラックスできるようにもしています。

更に、勉強に疲れたときのために「休憩コーナー」も設けられています。

ここではお茶や水、お菓子が用意してあり、自由に手に取ることができます。

そうしてリフレッシュして、また勉強に励めるようになっています。

こんな葛西TKKアカデミーに、皆様是非一度足をお運びください。

2018.05.07

五月病に注意!適切に対処しないと学校に行けなくなり、不登校のきっかけにもなります。

ゴールデンウィークが明けると社会人と同様に、子供たちの間にも「五月病」が広まります。

個別指導塾葛西TKKアカデミーでは、五月病などをきっかけに不登校になった生徒にも指導を行い、学校に行けない状況でも学力が落ちないようにお手伝いできます。

新しい環境に慣れるために4月は緊張状態が続きます。

過度なストレスにさらされ、新しい人間関係もなかなかうまく気づけない。

結果、意欲が低下し無気力になり、一種のうつ病のような状態になることを「五月病」と呼びます。

五月病の睡眠障害は特に深刻で、免疫力の低下や偏頭痛やめまい、食欲不振になります。

精神的にもやる気の喪失、気分の落ち込み、情緒不安定、焦りと不安、イライラが起きます。

辛い4月を過ぎ、5月に長期の連休になり圧迫環境から解放され気が緩み、体のあちこちに不調が現れます。

そして、連休が終わるとき再び元の環境に戻れなくなります。

例えそれほどの精神的不安がなくても、ゴールデンウィークの間に生活リズムが壊れ、元の規則正しい生活に戻れないこともあります。

子供の場合は新入生は今までとは異なる学校生活に適応できなかったり、勉強も急に高度になりついていけなくなったり、友達や先生、先輩などの品減関係と様々な不安がのしかかります。

そこにパワハラやいじめなどの問題が絡むと、事態はより一層深刻になります。

本人に自覚がなくても、家を出る時に腹痛になったり、朝が起きれなくなります。

つまり、体が無意識に学校に行くことを拒否するのです。

いずれにしても、学校に復帰できなくなります。

対処法としては病院に行き医師と相談することだが、現代の医療でも正確に症状と原因を把握することはできず、様々な薬や治療と試しながら様子を見、最も効果的なものを手探りで探すようなことがほとんどです。

治療とは別に一般に行われている対処法としては、本人にプレッシャーを与えないというものがあります。

焦って無理やり学校に行かせたりすると、かえってストレスが強まり症状を悪化させることがあります。

できるだけ本人のペースで、先ず生活リズムを整えることに集中するのがいいそうです。

そして、家に閉じこもってばかりいるのではなく、外に出て適度に運動をすることも大切です。

これは体内時計を整えたり、体力の維持につながります。

何であれ体力は必要ですから。

それから、子供との対話を増やすのも大事です。

対話がストレスの発散になり、相互理解を深め、安心感を与えます。

そうすると、気持ちも楽になり復帰もしやすくなります。

学校をしばらく休むことにもなりますので、家庭や学校、病院が密に連絡を取り合い、協力して生徒の回復に努める必要があります。

誰かに押し付けたり、本人をほったらかしにしてはいけません。

様々なアクターの連携が、子供たちを五月病から回復させるカギになります。

五月病は子供たちの性格や考えからなど、精神面の影響が非常に大きいです。

まじめで頑張り屋さんに限ってなることが多いです。

何ら悪い生徒ではないのに、本人も学校に行きたいのに行けない。

これは本当に不幸な話です。

初期対応を誤ると長引き、いつまで経っても学校に戻れなくなります。

当然、学力や出席日数など、受験にも影響が出ます。

希望通りの進路を断念しなくてはならなくなることもあります。

それは可哀想過ぎます。

そんな生徒を生み出したくはない。

葛西TKKアカデミーは生徒のために可能な限り力になる用意があります。

早めの対応に越したことはありません。

少しでも不安があれば気軽にご連絡ください。

2018.05.04

ゴールデンウィーク、なかなか家族サービスもできないのですが、江戸川の河川敷にピクニック。草花や動物に触れ合う一日でした。家族で思い出を共有するのはいいことですね。

なかなか仕事に追われ家族サービスが十分にできていないと反省の毎日。

昨日、ようやく家族での時間が取れたので、償いとばかりに江戸川の河川敷へお出かけしました。

風が少し強かったですが、天気も良くピクニック日和でした。

朝からサンドイッチを作って出発。

駅からちょっと歩きましたが、目的地まで歩けるようになった娘の成長に感動しました。

河川敷に着くと元気いっぱいに走り回って遊んでいました。

江戸川を見ながら、用意したサンドイッチをみんなで食べるなんて、とても素敵な時間でした。

少し遅いですが、河川敷にはまだシロツメ草など草花が咲いていました。

本日の目的の一つは、娘に花の冠を作ってあげることです。

初めて花の冠を作るのを見て、娘は目を輝かせていました。

そして完成したら大喜び、写真のようにニコニコで「ハイ、ポーズ!」

河川敷でかくれんぼをしたり、コンクリートの台の上で踊ったり、本当に楽しそうでした。

次の目的地は「篠崎ポニーランド」です。

これも河川敷にあります。

ポニーランドに向かって歩いていたのですが、人が橋を渡れないことが分かり、本八幡から地下鉄に乗りました。

後で分かったのですが、ちょっと戻ると人の通れる橋があったのです。

事前によく調べないといけませんね。

さすがに娘も疲れたようですが、頑張ってくれました。

ようやくポニーランドに着きました。

ここは無料でポニーに乗れ、小さな公園や花壇もあるので、小さな子供が遊ぶには十分です。 今はポピーが見頃です。

今はポピーが見頃です。

昔は動物を怖がっていた娘もポニーに乗れるようになりました。

娘のお気に入りの白いポニーは小屋で控えていたのですが、ちょうど娘が乗る順番に出てきてくれて、乗ることができました。

偶然にも願いが叶いました。

ポニーの他に動物と触れ合えるコーナーもあります。

今日はヤギがいました。

娘も後ろからそっと撫でていました。

以前は怖くてウサギすら触れなかったのに、成長しているなあと実感しました。

その後、大好きな滑り台や遊具で遊んでいました。

また、顔出しパネルもあり、娘も変顔を品がら楽しんでいました。

今回訪れて分かったのですが、「篠崎ポニーランド」はお勧めの穴場スポットです。

人もそれほど多くなく十分に遊べます。

近くの河原では草花も茂り、ちょっとした広場になっています。

お弁当を持ってピクニックには持ってこいです。

家族が喜んでくれて本当に楽しい一日でした。

目的のことも全てできましたし。

娘もいろいろ体験でき、いい思い出になったと思います。

ゴールデンウィークももう少しですが、皆様も一緒に外へ出て、いい経験と思い出を作ってください。

きっと将来、ためになると思います。

2018.05.03

針がさす時計の問題ができない。バネばかりの示す重さが分からない。デシリットルが分からない。なぜでしょう。聞いてみると納得の答えが生徒から出ました。

小学校の算数で子供たちがよく引っかかる内容は決まっています。

分数、割合、単位の変換、速さの問題。

私も小学生を教えて、みんな同じところでつまづいていることに気づきます。

非常に興味深い。

勉強を指導する立場としては解明する必要があります。

ということで生徒に聞いてみました。

すると納得の答え。

「時計って難しい?」

「うん、どうして。」

「だって、60で変わったり、12で変わったりするから。後、針がぐるぐるするもの分かりにくい。数字の時計があるから、針の時計はあまり見ない。」

「リットルやデシリットル、ミリリットルに変えるのは難しい?」

「うん、10で変わったり、1000で変わったりするからややこしい。水の量はかることも普段しないし。デシリットルなって普段聞いたことない。」

「バネばかりで重さを読み取るのはどう?」

「体重計も小麦粉を測るはかりもみんな数字で出るから、針のはかりは使ったことも見たこともない。どうやって使えばいいのかよく分からない。」

なるほど、つまり実生活で慣れ親しんでないからピンとこないということですね。

確かに、言われる通りです。

時計やはかりなどはデジタル表記のものが増え、針のものに触れる機会が少なくなっています。

リットルは牛乳とかで、ミリリットルはジュースなどの飲み物に書いてありますが、デシリットルは学校以外で見たことないですね。

つまり、学校で教えていることが実生活から乖離しているということです。

経験もなく、見た子こともないから想像もつきにくい。

だから、すんなり頭に入ってこないのです。

普段から虫や植物に触れていれば、理科で生物の特徴を理解しやすい。

夜空を眺めることが多ければ、星の動きも分かりやすい。

海外経験があればより身近に外国を感じ、積極的に知ろうとする。

学校で教えていることに実感が伴わないから、分かりにくいということです。

授業内容がアップデートされず、時代遅れになり普段使わないことを勉強しなければなっているということでしょうか。

それならば、教育課程の内容をより現代社会の生活に近いものにすべきかもしれません。

または、生徒たちに学校で学ぶ内容を大人が積極的に経験させるというのもいいでしょう。

私もバネばかりで苦労していた生徒に「バネばかりなどで計量しケーキかクッキーを作ってみる」という宿題を出しました。

ゴールデンウィークで親子が共にできる時間が増えるので、是非この機会に子供に経験をたくさんさせてください。

確かに思考の訓練として、未経験のものでも理解できるようにするのは必要かもしれません。

でも、それはある程度の実経験があってこそだと思います。

個別指導塾葛西TKKアカデミーではできるだけ生徒に実感を伴うように、そして納得のいくように指導の工夫をしています。

手前味噌ですが、「分かりやすい。」とか「面白い。」と言ってもらっています。

皆様も一度、葛西TKKアカデミーの授業を体験してみてください。

2018.05.01

月の下にUFO? いいえ、木星です。満月と木星が綺麗に並んで見えます。夜空を見上げ、宇宙の神秘を感じませんか。宇宙大好き、個別指導塾葛西TKKアカデミーの先生は星の面白い話をたくさんしてくれます。

昨日、夜空を見上げると、月の下に何か白いものが浮かんでいました。

「こ、これはもしかしてUFO?」

いいえ、実は木星です。

上の写真は携帯で撮ったものです。

画像が鮮明でなくて申し訳ないのですが、月の下に白く見える小さな丸が確認できますでしょうか。

普段、星々に混ざってあまり目立ちませんが、昨日は天気も良く、月の光に周りの暗い星が隠され、際立っていました。

肉眼でも分かるくらい、はっきりと真ん丸。

太陽系最大の惑星と言っても、地球から見るとほんの点にしか見えません。

でも、昨日は本当にきれいに輝いていました。

月と並んで、その美しさに見とれてしまいました。

今日もいい天気のようなので、皆様も今夜見上げてください。

今、木星は地球を挟んで丁度太陽と反対側に位置しています。

よって一晩中見られるはずです。

宇宙は人間にとってあまりにも大きく、未知の部分か多いです。

でも、上を見上げればいつでもそこにある。

太古の時代から人類は星を見つめ続け、そこからカレンダーを作り、神話を作りました。

人の手に余る存在だ彼こそ、憧れロマンを感じます。

そして空想を膨らませて、家族や仲間で話し合うのもいいと思います。

私も幼いころから宇宙に憧れ、テレビや本の宇宙特集にワクワクし、宇宙で起きている様々な現象やその歴史、未知の存在に好奇心をくすぐられました。

とても楽しく、誰に言われるまでもなく貪欲に宇宙を知ろうとしたものです。

かつてカナダの田舎で星を眺めてことがあります。

田舎で周りには町明かりも何もないところでした。

そこで見上げた夜空は今でも忘れません。

「こんなにあったのか。」というほどの、文字通り「満点の星空」でした。

そして、流れ星もビュンビュン流れとても感動しました。

「本当の宇宙はこんなに輝いているんだ。」と知った瞬間でした。

そして同時に、いかに町の生活が人々から星を遠ざけているのかも分かりました。

このように自分が経験しているので、子供たちにも知る喜びを経験してほしいと考えています。

その楽しさがあれば人間は貪欲に自ら学ぼうとするのも知っています。

だから、葛西TKKアカデミーはそんな子供たちの気持ちを大切にし育てたいと考えています。

宇宙でなくてもいい。

発見のワクワクやドキドキをみんなが持てるようになってほしいと思います。

授業でも「ああ、そうか。」と思えたり、「なんだか楽しい。」と感じられるように、常に努力しています。

2018.04.30

ゴールデンウィークは実体験をするチャンス。実体験の豊かさが勉強で必要な抽象概念の理解に役立ちます。様々な活動をして経験を増やしましょう。

ゴールデンウィークでまとまった休みになり、いつもとは違う経験をするにはいい機会です。

個別指導塾葛西TKKアカデミーでは、子供たちの実体験を重視して勉強の指導をしています。

特に高学年になると、学校の勉強で抽象概念を多く学びます。

しかしその時、はっきりしたものでないので、何を言っているのか分からず、多くの生徒が挫折してしまいます。

そんな時役立つのが具体的経験です。

「例え」などがそのいい例ですが、よく分からないものを具体的なもので示すことによって理解しやすくする手法です。

分数は小学生や中学生がよく分からなくなるものの一つです。

しかし分数を考える時、実際に「ケーキをみんなで等しく切り分けた経験」があれば、分数の理解がより簡単になります。

具体的経験により抽象的概念がイメージとしてとらえやすくなります。

また、抽象的概念が理解できれば、別の具体的事例に当てはめることができます。

このようにして具体的経験と抽象的概念は、お互いを補う形で理解をより深めるのです。

最近は学びにおいては「砂漠の時代」と言われています。

便利になり何でも簡単に調べられる代わりに、知識が印象に残らない。

バーチャルな空間でいろいろ見聞きすることはできても、体を使った実感として知ることができない。

このような現状を指して、そのように言われています。

環境が変わり、昔当り前であったことを経験していないのです。

頭で知っているだけで、本当に理解していないのです。

本来脳は刺激を多く受けることで、神経細胞のネットワークを密にして、思考を高めていきます。

この刺激は苦労することで強まるのですが、便利なツールにあふれ、面倒くさいことが悪いことのように扱われる環境では、なかなか神経ネットワークも発達しません。

知識が深く根付いていないのですぐに忘れてしまう。

ゴールデンウィークなので普段できない体験を家族や友人と一緒にたくさん積んでください。

そこでは発見や驚き、喜びや共感、様々な刺激が満ち溢れています。

これらの出来事は思い出として心に残るだけでなく、その後の学びにおいて非常に有益なものになります。

外に飛び出して、自然や社会に触れ、実感をたくさんしましょう。

2018.04.27

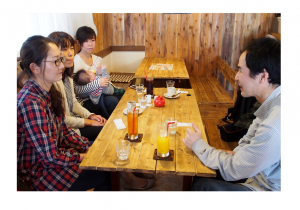

お母様方と座談会を開きました。子供たちの勉強や子育て、学校教育とその変化など話しました。葛西TKKアカデミーは今後も様々なテーマで相談や情報提供が行える機会を持とうと計画しています。

去る4月21日、まいぷれ江戸川区さんのご協力により、小学生のお子様を持つお母様方と座談会を行うことができました。

子育てや進学、勉強のこと、更に現在行われている教育改革など多岐にわたり相談や情報提供をしました。

今後もこのような機会を設けようと思います。

そして、子育てや教育に関して皆様のお役に立ちたいと考えています。

今回は小学生のお子様を持つ四人のお母様にお集まりいただきました。

座談会ではドリンクをいただきながら、ざっくばらんな雰囲気の中、自由に発言していただく形で進行しました。

自己紹介の後、それぞれに相談を受けました。

小学生のお子様を持つということで、中学受験や家庭学習、子供をどのように育てるべきかという質問が飛び出しました。

また、現在政府が行っている教育改革についての説明もしました。

そして、今後学校がどのように変わっていくのかお話しました。

更に、言葉の大切さに触れ、子供の語彙力を育むことの重要性とその方法についても述べました。

限られた時間の中で可能な限り質問にお答えしたつもりでしたが十分とは言えず、また機会を作って更に深く掘り下げることができればと思いました。

新しくお母様方と触れ合えたことは、現実の家庭が抱える悩みや考え方を知るきっかけにもなり、葛西TKKアカデミーとしても非常に有意義であったと感じました。

積極的に皆様質問されて、とても嬉しく感じました。

参加されたお母様方にも好印象のようで、いい企画だったと言われました。

と同時に提案なども受け、今後の参考にもなりましたのでありがたかったです。

座談会の後は、お母様方にランチを召し上がっていただき解散ということになりました。

今回会場を提供していただいた「パティスリー ひばり」様、ありがとうございました。

また、このような企画を行う時はお世話になります。

初めての試みでしたが、それなりの手ごたえを感じることができました。

今後は毎回テーマを決めて、それに沿ってやることで時間もより有効に使えるかと思いました。

ドリンクや食事を交えつつ飾らない雰囲気の中、本音で話し合えるようにしたいです。

今回の経験をもとにより良い座談会ができればと思います。

座談会のテーマ日程が決まりましたら、随時まいぷれにてご報告いたします。

そしてより多くの家庭と触れ合い、皆様のお役に立てることを願っています。

2018.04.24

文章の書き方教えます。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーでは作文や小論文の書き方の指導も行っています。

文を書くのが苦手な生徒が多くいます。

しかし、社会で文を書く機会は非常に多く、学校を卒業してからも不可欠な技能です。

そこで葛西TKKアカデミーでは、テストのためだけでなく様々な場面で必要となる、文章の書き方の指導も行っています。

また、文科省が現在行っている教育改革において、2020年から変わる大学入試制度に記述式問題を取り入れることを決定しています。

通常の学校の授業でも、アクティブラーニングなどを通して研究発表の機会も増えるので、まさに文章を書く能力文章が問われるようになります。

生徒たちも「文なんて日本人だから書けるのは当たり前。」などと言って文章を書く練習をわざわざすることはあまりありません。

学校でも特に時間を取って指導をすることもありません。

しかし、実際に書かせてみると、自分の考えを上手く表現できなかったり、読んでもらうと相手が全く理解できなかったりします。

そうです。

意外と文章は書けないものです。

やはり、きちんと学んで練習する必要があります。

多くは書けないので、とりあえず基本的な事柄を述べます。

1.文章は長さや目的によって書き分けなければならない

文章を書くとき、好き勝手にいくらでも書いていいということはあまりありません。

大抵制限や目的があり、それに合ったものを書かなくてはいけません。

必ずしもそうしなければならないという訳ではないですが、それぞれに通用する基本パターンがあるので、それを知っていると便利です。

2.不必要なことを書かず、簡潔な文章にする

分かりにくい文章は余計なものが多すぎて、何を言いたいのか分からないことが多いです。

本当に書かなくてはいけないことか、考えながら書きましょう。

目的は自分の知識の多さをひけらかすことではないので、目的に必要なければ捨てる勇気を持つことも大事です。

簡潔な文章は非常に読みやすく分かりやすいものです。

3.文章の構成を考え、一つの事柄について詳しく書く

読み手に伝わる文章にするには、文章全体の構成が重要になります。

ここを一工夫するだけで、文章が見違えるように分かりやすくなります。

どのような内容をどのような順番で描くのがいいか考えてから書きましょう。

実は、文章を書く50%は構成で決まります。

また、色々書きたいこともあるかと思いますが、あえて一つに絞り、それを詳しく書いた方がいいです。

そうしないと、焦点が絞られず「結局何が言いたいの?」というような文章になってしまいます。

4.主語・述語、修飾語・被修飾語などつながりの深い言葉は離さず、一文を長くしない

主語・述語や修飾語・被修飾語などつながりのある言葉の間に色々な言葉が入ると、そのつながりが分かりにくくなります。

一文が長くなると特にそのようなことが起きやすくなります。

文が複雑になり分かりにくくなります。

書いている方も、長くなると何を書いているのか分からなくなり、主語述語の不一致が起きたりします。

私も一文は二、三行以内にするように指導しています。

5.句読点や接続語を上手に使う

句読点をあまり使わない生徒もいれば、逆に句読点だらけの生徒もいます。

どちらも分かりにくい文章になります。

どこで句読点を打っていいのか分からないから、気分で打ってしまいます。

句読点は意味の句切れと考えて打つといいです。

句読点を上手に打つだけでも意味の明確さが変わります。

同様に接続語も上手に使えば分かりやすくなります。

これにより文と文の関係がはっきりするからです。

同じ接続語ばかり使う生徒もいますが、同じつながりを表す接続語も様々です。

バラエティーのある接続語が使えると、文章が飽きなくなります。

いい文章にするコツはたくさんあります。

今回ご紹介したのはほんの一部です。

また、コツが分かったからと言ってすぐに書けるものでもありません。

実際に使えるには練習が必用です。

これを面倒くさがるといつまで経ってもうまくなりませんし、逆に練習すればみるみる上達します。

最後に、文章がうまくならない理由の一つは他人の文章を見ないということです。

自分の文章しか見たことがないので、いつまで経っても書き方や表現力が変わらないのです。

他人の文章を見れば、うまいところが分かるので真似をし、よくないところは自分もそうすべきではないと理解できるのです。

なかなか他人の書いた文章を見る機会はありませんが、葛西TKKアカデミーにはこれまでの生徒が書いた文章の蓄積があるので、それができます。

文章を書くのが苦手な生徒は是非、葛西TKKアカデミーまでお問合せください。

丁寧に指導してまいります。