塾長ブログ

2018.03.26

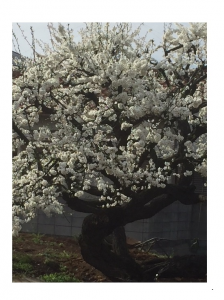

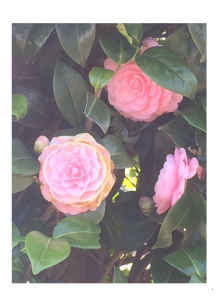

暖かな春がやってきました。花が咲き、緑が芽吹き、虫や動物が現れ始めます。自然に敏感であれば新たな発見もいっぱい。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは季節の変化を感じ取る感覚を大切にします。

今週は暖かい日が続くそうです。

本格的に春の到来です。

私の周りも桜が咲き、その他様々な花が満開です。

冬の間冬眠していた虫や小動物も動き始めます。

少し注意すれば自然の変化に気づくことができます。

そんな小さな発見が日々になんだか幸せを感じてしまいます。

季節の変化を感じられる環境にいることに感謝です。

季節の変化に限らず、日常の何気ない生活の中にも小さな発見がたくさんあります。

そこに喜びや疑問を抱き、探求を深めることは、学びの面白さを実感する良い機会です。

葛西TKKアカデミーでは、生徒たちの些細な疑問や発見(学校の勉強と関係ないことでも)を尊重し大切にします。

小さな塾ですが、入り口に観葉植物を置いているのもそのためです。

生徒たちが入ってくるときに何か変化に気づき興味を持ってほしいと思っています。

「なんか暖かくなって葉っぱが増えてきたなあ。」とか。

正直、もう少し利益が出れば小動物でも飼ってみたいなとも思っています。

このような知的好奇心をくすぐる経験をすれば、学校の勉強でも自主的に取り組めると考えます。

そして、自主的に探究する姿勢は、現在進行している教育改革で行われるアクティブラーニングの要になります。

今までのように知識だけあればいいという教育方針から大きく転換し、身に付けた知識を活用して未体験の問題に対応できる人材育成を文科省は目指しています。

それに伴い教育制度も大きく変わり、学校でも日頃から調査研究そして発表を要求されるようになります。

そのような探求の第一歩は出された条件を正確に分析できる目を持ち、積極的に考え調べる能力です。

これは教えられてできるようになるものではなく、経験が大きくものを言います。

従って、普段から身の回りをよく観察し気づける訓練が必要です。

そういう意味では、自然の変化が分かりやすい日本はうってつけです。

伝統的にも自然をめで感じ取ってきた日本人には、血の中にそのような感覚が備わっていると言えるでしょう。

忙しさに忘れがちですが、時には立ち止まり、道端にある自然の変化に目を向けるのもいいでしょう。

2018.03.24

「中一ギャップ」ってご存知ですか。新しく中学一年生になる生徒は要注意です。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは生徒たちが新しい環境に適応できるようにサポートします。

「中一ギャップ」という言葉をご存知ですか。

小学校から中学校へと環境が大きく変わります。

学校のシステムが変わり勉強も高度になって、初めてのことだらけ。

先生が教科ごとに変わったり、定期試験があったり、部活などの先輩後輩の関係がより厳しくなったり。

新しい学校になじめず戸惑うことが多くなります。

加えて、この時期は子供たちの第二次性徴の時期でもあります。

声変わりや初潮、体型もより大人っぽく変化します。

しかし、心は十分に成長しきれているとは言えず、不安定で多くの不安や悩み、ストレスを抱えます。

大人と子供のはざまで、自分でもどうしていいか分からなくなる。

周りの大人も、ある時は自分たちを大人扱いするのに、ある時は子供扱いする。

その矛盾に理不尽さを感じることもあります。

この環境と心身の変化が丁度、中学一年生で起こるので「中一ギャップ」と呼ばれています。

そして、その急激な変化にうまく適応できずに、学校に行くのが嫌になったり、体調を崩したり、落ち込んだり。

様々な問題が起こるのです。

子供から大人に変わる中途半端な過渡期は、俗に言う反抗期とも関係します。

では、どのように対応すればいいのでしょうか。

第一に、大人が信頼されいつも寄り添い頼りになる存在であること。

中学生になると色々なことが自分でできるようになります。

自分に自信ができプライドも高くなってきます。

自尊心は決して悪いことではありませんが、注意しないと心を傷つけたり自暴自棄の原因となります。

何でもできるように見えて心はまだ十分成長できていないので、実はどうしていいか自分自身のことでさえ分からないことが多いのです。

そんな時は、何でも素直に安心して話せる存在が必要です。

大人が子供に共感し、同じ立場に立って問題を解決するために考えてあげる。

「自分でどうにかしなさい。」とか「ちゃんとできるでしょう。」というような突き放す言葉はいけません。

ましてや、大人の考えからを押し付けるのもいけません。

しかし、この時期の子供はあまり大人にべたべたされるのも嫌います。

適度な距離感が重要です。

関わりすぎず、突き放し過ぎずです。

次に情報を正しく伝えること。

中学校と小学校では人間関係も勉強もかなり違います。

それを知らないで新しい学校生活に入ると、その差の大きさに驚くのも無理はありません。

従って、中学に入る前から少しずつ情報を与え、生徒が準備と覚悟ができるようにしましょう。

いいことばかりではなく、悪いことも含めて現実を話しましょう。

そうでないと「こんなはずじゃなかった。」ということになります。

大事なのは、嫌なこと、苦しいことがあっても、みんな経験してきているし、必ず乗り越えられると安心させることです。

その際に、困ったときは大人が力になると分かれば安心感も違ってきます。

第三に勉強を助けてあげましょう。

小学校とは授業の内容もかなり異なり、今まで知らなかった概念や考え方がたくさん出てきます。

その情報量に圧倒され、先生が何を言っているのかさえ分からなくなります。

そんな時に教えてくれる誰かがいると、生徒も気持ちが楽になります。

中学生だから一人でできるなんて思わないでください。

勉強が難しくなった三年生から勉強を見てあげればいいと考える人がいますが、むしろ急激な変化に対応しなければならない一年生の方が生徒は支えてほしいのです。

勉強を教えることができなくても、せめて勉強習慣が維持できるようなサポートはするべきです。

自分が教えられなければ、教えられる他の大人を紹介したり、学校の先生に指導してもらうように促すのもいいでしょう。

最後に身体面のサポートもしてあげましょう。

体の変化は明確に表れ、その変化をどう受け止めていいか分からなくなることがあります。

初めての経験に一人で悩み苦しむこともあるでしょう。

そんな時は大人が自分の経験も踏まえてアドバイスをしてあげてください。

体の変化は当たりまえで、決して恥じることではないということ。

自分が彼らの年齢のときはどうしたか、話し合うのもいいと思います。

また、成長期において健康は重要ですが、子供たちはよく理解せず、知らずに害することもあります。

生活リズムを見て、必要であれば適切に指導することも大事です。

食事や睡眠時間、運動など健康に関することは、子供だけではなかなか管理できないものです。

様々な変化に見舞われ、子供たち自身もどうしていいか分からない時期です。

彼らに寄り添い、同じ目線に立って一緒に解決策を考えましょう。

まだまだ未熟な彼らです。

上手くいかないこともあるでしょう。

でも、責めてはいけません。

大切なのは、彼らが大人が誠実に気にかけてくれると実感できることです。

手助けは必要です。

失敗にくじけず、中一ギャップを乗り越え、前向きに学校生活が送られるようになってほしいです。

葛西TKKアカデミーも、そんな子供たちの力になれることを心から望んでいます。

2018.03.21

「ピクチャーディクショナリー」ってご存知ですか。イメージで理解するので分かりやすい。英語の単語力アップにお試しください。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは小学生の英語指導も承ります。

英語を学ぶ上で、初級者がぶつかる壁として単語があります。

英語が嫌いになる最初の原因が大抵ここにあります。

ローマ字のようにスペルと発音が1対1対応ではない。

日常生活の中で英単語がないので、なじみがないから覚えられない。

など理由は様々です。

当塾の英語嫌いの生徒は、単語を覚えるのが嫌だから最初の文字が「p」であればいつも「people」、「in」であればいつも「interesting」としていました。

もちろんこれで英語が分かるはずもありません。

単語を最後まで見て判断する気力さえなかったのでしょう。

お陰で非常に苦労しました。

皆さん、ピクチャーディクショナリーをご存知ですか。

ピクチャーディクショナリーとは文字通り、絵で描かれた英語の辞書です。

イラストで描かれているため親しみがあり、取り掛かりやすいという利点があります。

つまり、絵本みたいな感覚で学べるということです。

本来、言葉はイメージと直接結びついているものです。

しかし、英語初級者は一度日本語に変換してから両者を結びつけます。

「英語⇒日本語⇒イメージ(英語を聞く、読むとき)」

「イメージ⇒日本語⇒英語(英語を話す、書くとき)」

このように余計な変換が入るので脳の負担が大きくなり、なかなか英語ができないということが起こります。

ピクチャーディクショナリーはイメージと単語を直接結びつけているので、本来の英語脳の発達に役立ちます。

綺麗なイラストが多用され脳への刺激も強く、視覚的に一度に多くの情報が入ってくるので、目的の単語だけではなく周辺にある単語まで覚えられます。

勉強という堅い感覚がなく、ただ眺めるだけでも楽しいので、知らない間に覚えることもあります。

また、絵は海外の日常生活を描いたものもあり、海外生活の情報も得られると同時に微妙なニュアンスを理解するのにも役立ちます。

ただ、ピクチャーディクショナリーは覚えやすい反面、忘れやすいという欠点もあります。

従って、常に手の届くところに置いて、気が向いた時や、「おやっ」、「あれっ」と思ったときに見られるようにするのがいいでしょう。

また、単語のワークなどを併用して定着を図るのもいいと思います。

お勧めのピクチャーディクショナリーをご紹介します。

『オックスフォード ピクチャーディクショナリー』

4000語をカバーしており、CDも付いているので発音も分かります。

日本語訳も付いたバイリンガル版もあります。

4000語は日常生活に必要な基礎語を学ぶには十分ですが、ちょっとボリュームが大きいかもしれません。

『ロングマン チルドレンズ ピクチャーディクショナリー』

こちらは800語とお手軽で、CDも付いているので単語をしっかり一つ一つ学びたい人にはお勧めです。

カラフルで子供でも楽しく学べます。

いずれも初級者が英語を学ぶ第一歩として適しています。

2018.03.18

先日、東京大学が2020年より変わる入試テストにおいて英語の民間試験の結果を合否判定の材料にしないと発表しました。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは2020年より変わる入試制度について考えます。

先日、東京大学が年より新しくなる「大学入試共通テスト」において、民間の英語試験を合否判定の材料にしないことを発表しました。

「現時点で業者テストを入学の試験として用いることは、あまり正しくないだろうと。ちょっと拙速だろうというふうに考えています」と福田裕穂副学長はおっしゃったそうです。

文科省が進める新しい入試制度では、英語の四技能(読む・書く・聞く・話す)を評価するために、大学入試共通テストでは英語の試験を行わず、民間の英語試験を受験生に課す方針です。

これまでのセンター試験では特に「話す」力が判定できないとの観点から決められました。

しかし、移行期間として2020年から4年間は移行期間として、大学入試センター試験のようなマークシート方式のテストと民間の英語試験の両方を受けさせるようです。

東京大学では移行期間の終わる2023年の入試までは、大学入試共通テストの英語の成績と二次試験の結果で判定するそうです。

そして、民間の英語試験の結果は、入試後の学生の英語力を追跡するために活用するらしいです。

民間の英語試験の活用は以前から様々な疑問が投げかけられていました。

・目的の異なる英語試験の結果を一律に評価していいのか。

・受験生や家庭への経済的負担が増え、家計の差が大きく影響するのではないか。

・入試に活用するには共通テストよりも早く受験する必要があり、スケジュールとして大丈夫なのか。受験生に十分な準備期間があるのか。

・都会なら会場や機会が豊富だが、地方では受験するにも会場が少なく、高い交通費を掛けて受けなければならないので、地域格差が生じるのではないか。

など多くの意見が寄せられています。

文科省がどのように対応するかはまだ不明な点が多いですが、入試である以上、公平性と妥当性は保ってほしいものです。

例えば、「聞く」「話す」能力は長けているが「読む」「書く」能力が劣る生徒が英検を受けた場合、一次試験である記述テストで合格点に達しないと面接試験を受けられないので、自分の長所を生かした受験ができなくなります。

東大であれば合格者は一定水準の英語力を持っているはずなので、民間試験はさほど意味がないのかもしれません。

もしくは本当に新制度の公平性と妥当性に疑問を呈しているのかもしれません。

いずれにしても、東京大学が民間の英語試験で合否判定をしないと決定したことは、他の大学にも影響を与えずにはいられないと思います。

東京オリンピックがあるから2020年にこだわっているのでしょうか。

しかし、新しい大学受験制度の進展は遅々としていて、まだ具体的にはっきりとした全容は表せていません。

同様に現場の学校でもどのように対応するのか、本当に対応できるのか、全くの未知数です。

パソコンやタブレット端末のようなハードの面だけでなく、指導する教師たちの技術的な問題もあります。

時間をかけ良い制度に仕上げてから実践した方がいいと思います。

個人的には準備不足は否めないように見えます。

2020年に固執して不十分な教育を受けるようなら、生徒たちが不憫でなりません。

今行われている教育改革はこれまでにない大改革です。

それなりの準備が必用なのに時間と状況が整っていないように思えます。

これが私の勝手な取り越し苦労ならばいいのですが。

生徒がどうであれ制度としては決定事項です。

そうなれば我々で不十分な部分は補っていくしかありません。

もちろん葛西TKKアカデミーはそんな生徒たちの支援を喜んで行います。

新しい試みで誰もが皆、五里霧中の状況です。

備えあれば患いなしという言葉もあります。

早めの対応が生徒たちの人生を左右するかもしれません。

2018.03.15

先日の「お疲れ様の会」で生徒からプレゼントをいただきました。とてもかわいい観葉植物です。大切に育てたいと思います。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは生徒や家庭との親密な関係を築き大切にします。

この写真は、先日、葛西TKKアカデミーで行われた「お疲れ様の会」のときに生徒から頂いた観葉植物です。

手のひらサイズの小さな観葉植物です。

かわいいリスも付いていて、とても素敵です。

くれた生徒らしいなと思いました。

鉢に移して大切に育てようと考えています。

季節も春めいてきたのでどんどん大きくなるのでしょうか。

非常に楽しみです。

思いもかけないサプライズでびっくりしました。

そんなこと何も期待していなかったので。

これも生徒が私を慕ってくれてのことかと目頭が熱くなる思いでした。

葛西TKKアカデミーはまだまだ駆け出しの小さな塾です。

様々な方々に助けられている点が大きいです。

保護者の方からお菓子の差し入れや備品の寄付をいただくことがあります。

助かります。

ありがとうございます。

このような細かな気遣いが本当にうれしいです。

皆様からの支えて下さる気持ちにお応えすべく、私も全力で生徒たちと当たり、指導いたします。

生徒たちも気さくに接してくれます。

いつも本音で話せる関係を築くことをモットーにしています。

そしてお互いを思いやり信頼できる関係が葛西TKKアカデミーの良さだと自負しております。

このように個別指導塾葛西TKKアカデミーは人とのつながりを大切にします。

ビジネスの関係ではなく、人間同士として本気で付き合える塾にしたいと考えています。

当塾で出会った全ての方々との縁を大事にし、感謝の気持ちを忘れず生徒たちを支えていきたいと考えています。

2018.03.13

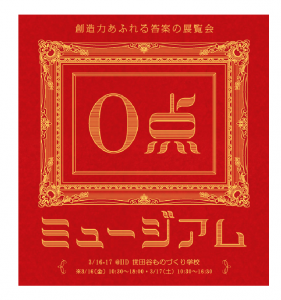

イベント紹介『0点ミュージアム』間違っていても、その想像力に感嘆、思わず笑える不正解の解答たち。愛おしくてたまりません!葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは生徒たちを否定しません。

この仕事をやっていると、時折驚くような解答に出会うことがあります。

それは素晴らしい正答もありますが、不正解の解答の中にもあります。

「そんな着眼点があったのか。」

「確かにそう答えても無理はないな。」

そんな風に思えるのです。

確かに出題者の求める解答ではないのだけれど、頭ごなしに否定できないなとしばしば思うことがあります。

必死な生徒が苦しみながら考えに考え抜いて、間違いと分かっていても万に一つの望みをかけて書いた答え。

その想像力に感嘆せざるを得ません。

大人の一方的価値観のほころびを突かれ、感動と共に私は新たに気づかされ学ぶことがよくあります。

本当に生徒から学ぶことは多いのです。

本日はそんな間違っているけれど、ユニークで想像力(創造力)にあふれる解答を集め展示する『0点ミュージアム』をご紹介します。

場所:世田谷ものづくり学校

日にち:3月16日、17日

『0点ミュージアム』へのリンクはこちら

子供たちの豊かな発想は芸術と言っても過言ではありません。

是非足を運んでご覧ください。

「はっ」とせずにはいられないはずです。

子供たちの「これも正解じゃないんですか。」という声が聞こえてきそうです。

2018.03.11

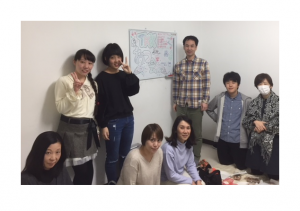

中学三年生の「お疲れ様の会」をしました。受験勉強は大変でしたが、みんなよく頑張りました。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは生徒や保護者とのつながりを大切にし、苦楽を共にできる塾です。

昨日、中学三年生の生徒と保護者が集まり、「お疲れ様の会」を行いました。

一年間、入試に向けて苦しい日々を頑張って乗り越えてくれました。

本当に素晴らしいと思います。

葛西TKKアカデミー懇談会恒例のピザを食べながらリラックスした雰囲気の中、生徒たちをねぎらい楽しい時間を過ごしました。

私の妻も頑張って保護者や生徒のためにクッキーを焼いてくれ、皆様からご好評をいただきました。

また、各家庭からもドリンクの差し入れもあり、和気あいあいとした会になりました。

ありがとうございました。

チョットピザが足りなかったか、後でたこ焼き10パックも追加です。

当塾から生徒たちに心ばかりの印として花を手渡し、これまでのこと、高校生活のことを話しました。

特にこの代の生徒は新しい教育制度の第一期生に当たり、今後の学校生活がどのようになるのか予想もつかない世代です。

今まで以上に困惑し、苦しみ、迷うことになるでしょう。

それでも前向きに乗り越え、大きく羽ばたいてほしいと切に願います。

もちろん葛西TKKアカデミーはいつでも生徒たちを全力でサポートする準備があります。

毎年のことながら、受験生の指導は非常に悩み苦しみます。

私も眠れない夜がいくつもありました。

朝出勤をし、帰ると日をまたぐなんてことが毎日です。

エナジードリンクを飲みながら自分の疲労をごまかしやってきました。

命削る覚悟で指導しても、なかなか生徒の心に響かず途方に暮れることもありました。

でも、今となってはいい思い出しかありません。

本当に自分を信じてここまでついて来てくれた生徒と保護者の方々に感謝しています。

ありがとうございました。

これからも葛西TKKアカデミーをよろしくお願い申し上げます。

皆さんが幸せな高校生活を送れるように祈っています。

そして何かあれば。遠慮なくいつでも来てほしいです。

皆さんの力になれることが私の生きがいです。

2018.03.09

アプリ紹介『Drops』イラストとスワイプで1日5分の単語学習!視覚で覚えるから頭に入りやすい。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは様々な学習法を提案します。

英語を勉強する難関の一つは単語を覚えることでしょう。

単語がなかなか覚えられず挫折してしまった人も多いことと思います。

そんな人たちに朗報です。

本日紹介するのは、『Drop』というアプリです。

iPhoneやiPadにダウンロードして、登下校や通勤などのわずかな空き時間を利用して英単語を覚えます。

個のアプリの特徴はイラストを多用し、操作も画面の上を指を滑らせるだけのスワイプでできる点です。

イラストを使うことによって、概念を記憶が容易になり、頭に残りやすくなります。

そのイラストも美しく分かりやすく作られています。

それらのイラストと意味を結びつけるだけのビジュアル学習です。

タイピングだと時間もかかり面倒ですが、スワイプだけなので誰でも手軽に使えます。

しかも一日5分でオッケー。

覚えたものとそうでないものを分けていくので、自分がどのくらい覚えたかすぐに分かります。

そして覚えていないものだけを重点的に復習ができ、次第に単語が身に付く仕組みになっています。

本当にゲーム感覚で学習ができます。

しかも、28の言語に対応していますので、英語以外の勉強にもよく立ちます。

更にAR機能を利用すれば、画面の中の現実世界にイラストが写し出され、そこでも単語の勉強ができます。

非日常の画像を見ることで、より強い印象となり、脳が刺激され覚えやすくなります。

これらの機能は補足ですが、興味があればお試しください。

また、基本的に無料ですが、課金をすることでいろいろ拡張もできます。

もちろん1000語程度の単語を覚えるアプリなので、上級の単語や入っていませんし、文章を学んだりもできません。

しかし、初級の人が言語を学ぶ第一歩としては良いアプリだと思います。

アプリもうまく使えば、勉強の強い味方になります。

日々発達する技術を上手に使い、勉強を楽しくやりましょう。

2018.03.06

学習の3タイプご存知ですか。自分のタイプを知ると学習の効率が上がります。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは一人ひとりに合った学習方法を考えます。

いくら勉強を頑張ってもなかなか身に付かないことはありませんか。

それは自分の学習タイプと勉強法が合っていないのかもしれません。

人の脳に関して、その情報処理の仕方で三つのタイプに分けることができると言われています。

それぞれ「ビジュアル ラーナー」「オーディトリー ラーナー」「キネセティック ラーナー」と呼ばれています。

「ビジュアル ラーナー」は情報処理において五感の中でも視覚が優位にはたらく人です。

話をしているとき、色や形に触れることが多い人はこのタイプです。

何かを相手に伝えたいときも、上を見ながら頭に浮かんだものを手を使って空間に描くように話します。

このタイプにはいくら言葉で説明してもなかなか理解できません。

紙に図を書いて言葉を極力減らし教えるとよく分かってくれます。

色を付けると尚効果的です。

このタイプは視覚的に学習するので、勉強法としては次の点に注意しましょう。

・目に入ってきそうな余計なものを周りに置かない。

・マーカーなどを多用し、ノートをカラフルに使う。

・下線や波線などで語を強調し、破線や矢印などで語と語をつなぐ(長い文章は書かない)。丸や四角で語句を囲むのもよい。

・グラフや表、アイコンやイラストを描いたり貼ったりする。

・フローチャートのようにし、全体が流れるようにまとめる。

・DVDやネット動画を利用する。

・参考書などは直接書き込み、色付けしたり、線を書き込んで強調する(わざわざ別のノートに書く必要はない)。文字だけのものよりイラストが豊富でカラーの参考書がいいでしょう。

・静かな場所で一人で勉強する。

次に「オーディトリー ラーナー」は情報処理において聴覚が最もはたらくタイプです。

話擬音語を多用し、音に関連することをよく話します。

相手の顔や場所のイメージより、その時話した会話や音をよく覚えています。

音楽を好んで聴いたりします。

このタイプは聴覚を刺激するような学習法がいいでしょう。

・テキストを音読する。できれば音読したものを録音し繰り返し聴く。

・誰かに説明してもらったり、仲間とディスカッションなどで話しながら学ぶ。

・覚えたことをもう一度本人に話させる。

・語呂合わせやリズムをつけながら口にする。

・気を引かれない程度の音楽を掛けながら勉強する。

・必要以外の音のない静かな場所で勉強する。

・CDなど録音されたものを活用する。

・シャドーイング(耳で聞いたものをその場で一緒に発音しながら追いかける)をする。

最後に「キネセティック ラーナー」ですが、これは体を動かすことで情報処理をするタイプです。

昔、円周率を覚えた人が、体の各所に数字を配しその部分を触りながら踊るように覚えていました。

このタイプは身振り手振りが大きく、長くじっとしていられません。

体を通した経験をよく覚えています。

とにかく体を動かすことが重要です。

このタイプは次のような学習が効果的です。

・単語や文章はジェスチャーやダンスと組み合わせて覚える。

・何度も手を動かして、書いて覚える。

・歩き回ったり、動きながら本を読む(じっとしているのは非効率)。

・実験など、色々試しながら経験を通して学ぶ。

・ゲーム性を持たせ、楽しく興味を持たせるように工夫する。

・ディスカッションなど、イベントの中心的役割を担うと印象に残りよく覚えている。従って勉強でも他の人と一緒にやる(思い出として記憶させる)。

以上、タイプ別勉強法をご紹介しました。

先ず自分はどのタイプかを把握し、これらの方法を試してください。

また、人によっては複数のタイプが重複している場合がありますので、組み合わせるのもいいかもしれません。

勉強は人それぞれです。

一つの方法が万人に通じることはありません。

試してみないと分からないものです。

いろいろやって一番合うものを見つけるしかありません。

もしうまくいかないときはご相談ください。

ご提案させていただきます。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーはいつも学ぶ人々を応援しています。

2018.03.03

数学って面白い。中学のとき勉強した約数をビジュアル化したらとってもワクワク。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーはみんなが楽しくなる授業を目指します。

「勉強ってつまらない。」

そう思っている人はたくさんいますよね。

特に自分が学校に行っていたときはそうでした。

でも、大人になってなぜか勉強したいと思うことはありませんか。

あんなに嫌だったのに、大人になって学校を離れると恋しくなる。

男女の関係みたい…。

やっぱりやらされる勉強は面白くない。

でも、人間にはどこか知的好奇心を持っているのではないでしょうか。

今回は面白いツイッターを見つけたので紹介します。

何か数字がぐるぐる回っているだけのようですが、実はこれが「約数」を視覚化したものなのです。

「約数」を視覚化って意味が分からないですよね。

でも、それが分かると非常に面白いです。

ぐるぐる回っている数字たちの後ろに灰色で大きな数字があるのがお分かりでしょうか。

そして回る数字たちの中心から上に赤い線が伸びています。

実は、その赤い線の上に並んだ数字たちが、灰色の数字の全ての約数になっているのです。

例えば、灰色の数字が「12」のとき、赤線上にはその約数である「1、2、3、4、6、12」が並んでいるのです。

びっくり!!!

そうだったのか!!!

数字と約数の関係を見事に視覚化しています。

こうすると何だか数学が面白いと感じませんか。

他にもグラフや素因数、展開の公式などいろいろ視覚化されています。

学校の授業では意味が分からず苦痛だったものがパッと理解できたり、楽しくなったりしてきます。

こんな風に生徒たちが興味を持てる授業にしたいと私はいつも考えています。

訳の分からないまま覚えさせたり、解法だけを教えるのは気が進みません。

そのために、このような「そうだったのか。」と思える瞬間、「A-ha モーメント」を生徒たちにいっぱい体験してほしい。

勉強への興味を持たせつつ、知的好奇心を刺激して、生徒自身が意味を理解し、進んで勉強するようになってほしいと願っています。

これは簡単なことではありませんが、「勉が苦(勉学、勉強が苦)」にならないように工夫し、生徒たちが楽しめる授業を心がけ、常に努力しております。

皆さんも「勉が苦」になってきたら、一度、葛西駅そば個別指導塾葛西TKKアカデミーにお声を掛けてください。

※「約数」とは1、2、3、4、5・・・、と言った自然数を割り切れる自然数のことです。

例えば、12は1、2、3、4、6、12で割り切れるので、この6個の数字が12の約数となります。