塾長ブログ

2017.06.05

テラリウムに挑戦

葛西TKKアカデミーは生徒の勉強がはかどるように

教室内にも様々な工夫を凝らしています。

本日、新たに観葉植物が教室に仲間入りです。

ガラス容器があったので、テラリウムに挑戦。

初めてだったので、ちょっと失敗。

作る手順を間違えました。

でも、見た目は問題ないかな。

後は、枯らさないようにしっかりお世話しなくてはいけませんね。

この他、勉強しやすい環境を作るために様々な工夫をしています。

入り口にも観葉植物のパキラなどが置いてあります。

教室は清潔感のある白を基調にしています。

リラックスできるように常にBGMが流れています。

常に生徒のことを考え少しでも良い塾となるため、

葛西TKKアカデミーは工夫と努力を怠りません。

2017.06.01

あるお母さんからの質問「定期テストで成績のいい子と悪い子は何が違うのか」

先日、あるお母さんから次のような質問を受けました。

「うちの子はテスト前に一生懸命やっても成績よくないのに、

できる子はテスト前、大して勉強しなくても点がいいんです。なぜでしょうか。」

個人の状況にもよるので一概に言えませんが、次のように答えました。

「できる子は、その時その時の学習内容を授業中に吸収しているからです。」

授業中に、その都度内容を理解し身に付けていれば、テスト前に慌てる必要はありません。

確認さえすれば十分です。

学校の定期テストは授業内容が中心なので、これでいいのです。

同じ授業を受けても、ただ聞いているだけでは、習ったことも右から左に抜けてしまいます。

だから、頭に残らない。

だから、テスト前にもう一度、一からやらないといけない。

全ての教科でそうならば、テスト一週間前からやっても間に合わないのは当たり前です。

大抵、課題のワークを終わらせるので、精一杯。

内容の定着まで手が回らない。

だから、テストの点は上がらない。

更に悪いことに、間に合わせの勉強で内容が身についていないので、

テストが終わると全て綺麗に忘れてしまう。

だから、また同じことを勉強し直さないといけない。

二度手間。

だから、面倒くさい。

(以前にも話しましたが「面倒くさい」は大人に限らず子供を理解するキーワードです。)

勉強へのモチベーションが上がらない

だから、やらない。

成績が上がらない。

では、できる子は頭がいいから授業の内容をその時に身に付けられるのでしょうか。

答えは「NO」です。

問題は頭の良さではありません。(何が頭の良さかと言う問題もありますが。)

できる子は積極的に聴いているのです。

受動的にただ聞いているのではありません。

授業中集中して少しでも理解しようと努める姿勢が大事です。

具体的にどうすればいいのでしょうか。

例えば、先生が言っていることを頭の中で復唱するだけでも、

頭に残る度合いは違います。

また、自問自答しながら聞くのも有効です。

「これはどういう意味なんだ。どうしてそうなんだ。」と。

黒板に書かれたことしかノートに書かない子供がいますが、

できる子は書かれていなくても、大切だと思えば、先生の言ったことを書くのです。

分からないときはその日のうちに質問して解決するのもいい方法です。

他にもありますが、とにかくただ聞くのではなく、主体的に聴くのです。

その日の夜に、一日の授業風景が思い浮かべられたら上出来です。

先生がつまらなく、聞く気にならないかもしれません。

それでも何か学ぶことはあるはずです。

つまり、大切なことは毎回の授業を無駄にせずしっかり受けるということです。

そして、無駄にするかどうかは生徒次第です。

無駄にしていると、結局手間ばかりかかって、肝心なテストの準備ができなくなるのです。

2017.05.28

こんな先生は嫌だ

日々、生徒と付き合っていると、彼らが非常に不満とストレスを抱えていることが分かります。

丁度思春期に当たる彼らは、それまでの子供から大人への過渡期において、様々な矛盾に直面し悩み苦しみます。

今まで単純に正しいとしてきたことが、現実に通らなかったり。

実は悪いとされてきたことをした方が得をしたり。

本音と建て前。

信念が揺らぎ、純粋な子供の明確な善悪が通用せず、大人の汚い現実が見えてきます。

純粋に正義であろうとする生徒は抵抗を試み、しかし大人の力に負けてしまう。

結果、要領よく表面だけ合わせることを覚えたり、失望して生気を失ったり。

疾風怒濤、紆余曲折。

あちこちぶつかって、成長していく時期です。

当然、彼らから愚痴や不満をよく聞きます。

そういうはけ口がないと、心が圧し潰されてしまいますから、聞き役になるのですが。

でも彼らはわがままに文句を言っているわけではありません。

そこには彼らなりの筋があり、正義があるのです。

それを聞かず、無視して押し付けるような大人の対応はやはり不適切でしょう。

それを踏まえたうえで上手に説明、説得できなければ教育とは言えません。

今回は、そんな彼らの先生に対する批判、不満を聞いてみました。

題して「こんな先生は嫌だ」。

後でリストしますが、かなりあります。

一見矛盾しているようなものもありますが、それはその文脈においての意見なので、全体として見るより、一つ一つの場面における見解と考える方がいいです。

もちろん生徒に好かれる先生、優秀な先生もたくさんいらっしゃいます。

しかし、そうでない先生がいるのも事実です。

これは真摯に受け取った方がいいでしょう。

全体をまとめると、生徒が嫌う先生にはいくつかのパターンが見られます。

今回は五つほどまとめました。

実際はまだあります。

これらのパターンを踏まえ、生徒と接するときに気を付けていきたいと思います。

これは先生のみのでなく、広く大人一般が子供に接するときに当てはまると考えてた方がいいでしょう。

1.不公平

多くの生徒が不公平や不当な扱いに怒りを覚えるようです。

「勉強ができる生徒とできない生徒で扱いが違う。」

「差別する。」

「裏表がある。」

「お気に入りを作る。」

人は公平に扱わなければいけないと教わったのに、肝心の先生がそうでない。

気を付けなければいけません。

私が思うにこの問題の根底には、生徒を対等の人間とみて尊敬していない、教える者と教わる者の間に上下関係が存在するという考えがあるのではないでしょうか。

口では平等と言っても、この考えがあるから、実際の行動で違うことをする。

子供たちはきちんと見ています。

しかし、学校という閉鎖された空間は、外部のチェックが入りづらいので、人格尊重を損なったとしても指摘されることは難しい。

だから、不公平は見過ごされまかり通ってしまう。

そうして知らず知らずのうちに、不公平に対して鈍感になっていくのでしょう。

経験から言うと、彼らから学ぶこと、彼らに気づかせてもらうことは非常に多いのです。

むしろ、上下関係を捨てて対等になった方が信頼関係も深まり、生徒との建設的な関係が築け、こちらの精神的にも楽です。

自分が先生だから偉く、子供たちは馬鹿だから見下すような態度は改めましょう。

筋が通らないことに子供は敏感です。

それが現実と教えることも大事です。

でも、問題はどのように教えるか。

教え方まで理不尽である必要はありません。

2.自己中心的

先ほどのこととも関わるのですが、教育において先生は多くの権限を与えられています。

しかし、それを自分のためだけに使えば、それは濫用と言わざるを得ないでしょう。

「生徒をパシリに使う。」

「自慢話をする。」

「なれなれしい。」

「気分屋」

「生徒に八つ当たりをする」

これは他者に対する気遣い、思いやり、つまり、相手の立場に立って考えることができないのが原因でしょう。

立場上、生徒を動かすことができるので、ついつい生徒を道具のように考えてしまうのでしょうか。

相手に感情があるということを忘れてしまう。

これも注意しなければなりません。

相手の気持ちを無視した不用意な行動や発言がどれだけ生徒を傷つけるか。

こちらが冗談でも、相手はそうは思わないということを理解する必要があります。

相手への配慮の欠如が、先生の生徒へのいじめになることに気を付けなければなりません。

そんな先生を生徒は信用しません。

信頼関係がなくなれば良好な人間関係は築けません。

いつでも生徒のことを考え、自分の行動が相手にどんな影響を与えるか考えるに越したことはありません。

相手の気持ちを想像する力、特に繊細な心を持つ、この時期の生徒に接するときは不可欠です。

権限を与えられているということは責任も与えられているということです。

学校という閉鎖された組織の中では責任の追及がされにくく、しかも相手が子供だというと無条件に先生に理があると思われがちです。

常に誠実で、客観的に物事を見る態度で臨まなければ自己中心的になるので自重しましょう。

3.自分を押し付け、生徒の話を聞かない

先生の立場上、常に自分は正しくなければならないと考えるのでしょうか。

例え自分に非があったとしても認められない。

それは生徒にとっても先生にとっても不幸です。

「自分の考えを押し付ける。」

「生徒の話を聞かない。」

「自分の間違えを認めない。」

「自分が全て正しいと思う。」

人は完璧ではありません。

先生も然りです。

先生が間違ったとき、その誤りを素直に認め改めることができるか。

ごまかしたり、強引に認めさせたりしても、生徒は先生の誤りに気づき、内心は分かっています。

自分の誤りを認められない人間を生徒は軽視します。

当然です。

それは反って、先生の威厳を損なうものです。

考えに絶対に正しいということはなく、立場や状況で見方は変わります。

自分以外の考えを認め尊重することも大事です。

もし、自分の考えを通したいなら、それは説明し導き、生徒が自ずから同意するようにしなければなりません。

自分が先生といえども完璧な存在でなく、日々学び成長する人間であると認めた方が、先生としても気が楽だと思います。

4.器が小さい

自分は大人で相手は子供、なのに子供と同様に言い争いをする。

子供の過ちを受け止め、改善のために導く余裕がない。

こんな先生は器が小さい、子供じみているとみなされます。

「小さいことにすぐ起こる。」

「生徒に厳しく、自分に甘い。」

「突然怒り出す。」

「質問に行ったら教えてくれない。」

「実際にはやっていないのに偉そう。」

とにかく小さなことで怒ったりグチグチ言うのは嫌われます。

子供の言葉を真に受けて怒鳴るのも大人げない。

怒るのと叱るの区別がつかず、自分のストレス発散のために子供に大声を出すのもよろしくない。

相手は子供なのだから、当然論争すれば大人が勝つ。

だからこそ子供の言い分を聞いて諭す余裕がほしいとこですが、ムキになって論破することが目的となってしまう。

これは教育でも指導でもありません。

こんな先生には子供も冷めてしまって、関わりたくなります。

子供との接点が失われれば、先生は教師としての責任を果たせなくなります。

すぐに頭に血が上る人は気を付けましょう。

冷静になって、生徒たちのどんな理不尽な要求でも受け止め、対処できるようになりたいものです。

これは生徒の言いなりになるという意味ではありません。

生徒の声を聞いたうえで、大人としての正しい態度が取れるようになるということです。

5.教えるのが下手

生徒が分からないとき、「なんで分からないのか。」という人がいます。

でもこれは生徒の責任でしょうか。

分からせることのできない先生の責任ではないでしょうか。

そして、教師の本分を考えたときこれは致命的です。

「質問をしても答えない。」

「授業中の雑談が多い。」

「授業の進みが遅い。」

「授業を忘れる、なくなる。」

「授業が早い、生徒を置いてけぼり」

授業進度は本来カリキュラムで計画的に作られているはずで、それに従えば早すぎたり遅すぎたりすることはありません。

恐らくそれを無視しているのでしょう。

毎年、それまでの遅れがたまって、三年生の最後は駆け足になっています。

更に、授業も教えるというよりやるという形になっていることがあります。

つまり、生徒が分かったかどうかは関係なく、ただ教科書に書かれている内容に触れただけ。

生徒が分かるような工夫をしたり、どうすれば分かるようになるか反省する態度が欠けているのです。

そして、生徒が理解できないのは自分のせいでなく、分からない生徒が悪いというのは責任転嫁としか言いようがないでしょう。

生徒が嫌う先生一覧(実際に私が生徒から聞いた声です)

差別

お気に入り

すぐ触る

裏表

声がでかい、怒鳴る

小さいことに怒る

声が小さすぎる

自分の考えを押し付ける

自分が全て正しい

授業が早い、生徒が置いてきぼり

パシリにする

不公平

理不尽

生徒の考えを聞かない

質問しても答えない

自分の間違いを認めない

生徒に厳しく自分に甘い

人を馬鹿にする

授業中の雑談が多い

公私混同

授業がつぶれる

字が汚い

授業が分かりづらい

授業の進みが遅い

無責任

時間を無視する

授業を忘れる、なくなる

突然怒り出す

自慢話

雰囲気がうざい

なれなれしい

無視する

くさい

授業中暇なときに関係ないことをする

質問に行ったら教えてくれない

言葉と行動が矛盾

人を傷つけることを言う

親にチクる

しつこい

気分屋

話すたび唾が飛びまくる

話の内容がいつも同じ

挨拶を無視する

生徒に八つ当たりする

「帰れ」とすぐ言う

実際はやっていないのに偉そう

2017.05.28

東葛西中学校の運動会に行ってきました

2017.05.25

大学入試改革 英語四技能(特に「話す」)を評価するとは

2020年から大学の入試制度が変わります。

それに向けて学校教育は様々な準備をしています。

試験内容もいろいろ変わる予定ですが、今回はその中でも英語に関して考えてみたいと思います。

中でも目に付くのは、今までの記述読解とリスニングのテストに「話す」が加わること。

(言語には四技能があって「読む」「書く」「聞く」「話す」から成り立つ)

「グローバル化に対応したコミュニケーション能力の育成と評価」として、異文化コミュニケーションできる、発信能力のある人材が必要との観点から導入されたようです。

ただ具体的にどのように「話す」を評価するのかはよく分かりません。

高校の授業評価や英検などの民間のテストを利用する案もあるそうです。

また、全国学力テストでは情報端末に英語の質問に回答したものを録音しそれを民間に評価してもらうそうです。

果たしで全国から集まる生徒に対し、全員に音声回答させ、短時間で公平に評価できるのでしょうか。

採点はどのような基準で行うのでしょうか。

採点者がそれぞれの主観で採点するなら、それは公平性に欠けます。

発音という目に見えないものに、どのように明確な基準を設けて判断するのでしょうか。

また、「話す」を評価に入れるということは、学校ではそれに対する授業を行わなければなりません。

他の技能と違い「話す」はフリーライドが難しい技能です。

つまり、他人がやるのを見て、それを参考に自分の能力にしていくことが難しいのです。

発音は一人一人が実際に声に出さないと上達しません。

会話も相手がいて、その相手の返事に応じて自分も答えられないといけません。

教室のような大人数での授業には向いていないのです。

この難問を現場はどのように解決すればいいのでしょうか。

問題は山積で本当に大丈夫なのかと不安です。

期限は決めれれていて、結局間に合わず、その場しのぎの対応になって、文部科学省の掲げる目標が骨抜きになるのではないでしょうか。

なんだか「ゆとり教育」のことを思い出さずにはいられません。

私が思うに一番の問題は、「コミュニケーションを形式を満たすこと」と勘違いしていることではないでしょうか。

恐らく今まで通り、出題者が設定した通りの解答をした生徒が高評価を受けることになるのではないでしょうか。

どれだけその型にはまっているかで判断する。

確かにそうすれば点数は付けやすい。

例えば、発音がどれだけネイティブに近いか。

恐らく、このネイティブというのもアメリカ人、せいぜいイギリス人かオーストラリア人の英語でしょう。

でも、実際の英語はもっと多様で発音や表現もかなりバリエーションがあります。

グローバル化と言いつつ、結局一部の母語話者に合わせることを重視しているのです。

これはグローバル化と根本的にマッチしていない。

それに学校で教える会話やコミュニケーションは、実際の英語生活においては非常に限定的である。

いくら学校で教わったことが分かっても、実際の英語生活では全く役に立たない、分からない。

習ったことを使おうとしても使えない、使う機会がない、まったく別の状況が発生している。

海外生活を経験したことある人ならよくあることでしょう。

更に、たとえ英語が理解でき話す能力があったとしても、話す内容がなければ、結局黙ったままになってしまう。

近なのでは積極的に英語の技能を活用し、主体的に考え表現できる人材になるのでしょうか。

コミュニケーションとは何か、言語を学ぶとはどういうことか。

これら根本的命題にはっきりと答えを出してからでなければ、結局理想論で失敗に終わると思います。

コミュニケーションとは授業でやるようなきれいごとではありません。

それぞれが思惑を持ち、様々な戦略を張り巡らし、個々の目的を達成するために行うものです。

それは状況や文脈で無限に変化し、その変化に対応しつつ、自己の利益が最大限になるように拡大できなくてはいけません。

そんな型にどれだけはまるかというのがコミュニケーションではありません。

それは生きているのです。

そうであれば評価の仕方も教授の仕方もこれでは全く駄目です。

例えば生徒に課題を出して、それをいかに達成できるかを見る。

単に短いフレーズが言えるかではなく、相手との相互作用の中でいかに相手を理解し、そして説得して目を達成できるかで見るべきです。

そこではきれいな文法で完璧な発音などは、大して問題ではない。

身振り手振りでいいんです。

目的を達成できれば。

みんなが同じ解答でなくていいんです。

以上の点を踏まえれば、この「話す」技能が入試テストといかに相性が悪いか分かります。

文部科学省は、そして学校はどのように対応するのでしょうか。

私がざっと考えただけでも、これだけの問題点を指摘できます。

問題の予防と発生した時の対応は整っているのでしょうか。

現場は混乱なく自信を持って新制度を導入できる状況になるのでしょうか。

お手並み拝見です。

ただし一つ忘れてほしくないことは、うまくいかなかったとき一番の被害をこうむるのは生徒だということ。

そして、その責任をどのように取れるのかということ。

ゆとり教育を受けた世代は「ゆとり世代」などと言われ、世間の人間的評価が低く見られています。

レッテルを貼られているわけです。

改革結構、理想も結構。

ただしやるからには万全の準備をして、必ず成功すようにしてください。

多くの子供たちが犠牲にならないようにしてください。

2017.05.22

2020年 大学入試が大きく変わります

以前、このブログでも触れましたが、

2020年より大学入試制度が大きく変わります。

つまり、今の中学三年生から大学入試の仕組みが変わるのです。

当然それに伴い、高校の授業の内容とあり方、ひいては小中学校の授業も変わっていきます。

今の中学三年生を持つ家庭は目の前の高校受験で精一杯で、きっとそれどころではないでしょう。

しかし、受験が終わったら一度じっくり考える必要があります。

細かい点はまた別の機会に述べるとして、今回は概要として、私の個人的な見解を述べたいと思います。

先日、文部科学省「大学入学共通テスト」の実施方針最終案が発表されました。

英語は民間の検定試験が利用できること、国語、数学では記述問題を出すことなどが今までとの違いです。

更に英語で「書く」「話す」を評価に加えるなど様々な変化が見られます。

(この英語の評価に関する疑問点は後日、このブログで触れたいと思います。)

今回の改革の基本的考え方は、今までの「知識・技能」中心の評価だけではなく、

一歩進んで、その知識・技能をいかに活用できるかを考え「思考力・判断力・表現力」、更に実際に行動できるか「主体性・多様性・協調性」まで評価する。

そうすることにより変化の目覚ましい、グローバルな社会で活躍できる人材を育成しようというものである。

この目標を実現するために現場の教育方法も変えなければならない。

それで取り入れられるのが「アクティブ ラーニング」「グローバル教育」「ICT教育」「キャリア教育」などである。

以上が改革の概要です。

確かに言っている内容自体は何も間違っていないし、素晴らしいものだと思います。

でも気を付けてほしいのは、これを実践するときに混乱が起きないか、本当に目標を達成できる仕組みが整っているかです。

そうでなければ「ゆとり教育」の二の舞になってしまいます。

学校教育という巨大な仕組みの中で、上に立つ文部科学省は理想を掲げていますが、それが末端まで誤りなく伝わり、現場が理解し、目的に沿って適切に行動できるか不安です。

新たに導入される「アクティブ ラーニング」という教授法を現場の先生はきちんと習得し実践できるのだろうか。

講習だけやって終わりでは無理でしょう。

「ICT教育」も同様で、道具だけ渡しても人間が使いこなせなければ意味がありません。

他のものもそうです。

新たなものを導入するときは、それが効果的に使われなければなりません。

そのためにはかなりの準備と訓練が必要です。

この辺りは万全でしょうか。

また、今までの「知識・技能」だけでもままならなかったのに、さらにそれを土台としたところまで教育が進むのでしょうか。

確かに「知識・技能」が身に付いた子供たちにはいいでしょうが、そうでない子供たちはどうなるのでしょうか。

第一歩でつまづいているのに、そこから先には進めません。

ここの対応は具体的にどうするのでしょうか。

また、教える先生も「知識・技能」中心の教育できたのに、それ以上のものをうまく教えられるのでしょうか。

教えるということは本当にその内容を理解し身に付けてないとできません。

全ての先生が2020年までにできるでしょうか。

新しく制度を変えるときは、ただ理想だけを掲げるのではなく、具体的に現場と連携して、万全の準備を整えて実施しなければなりません。

そうでないと混乱し、形式だけになって、結局何の意味もなくなってしまう。

その時に一番被害をこうむるのは生徒です。

学校で過ごす時間だけでなく、その後の人生に大きく関わるのだいう自覚と責任は持てるのでしょうか。

改善の努力は素晴らしい。

ただ、やるならば万全の準備をして実行において誰も不利益のないようにする。

教育の改革は人の人生を左右する一大事業であることを忘れないでいてほしいと思います。

2017.05.19

今年も咲いてくれました。

五月も半ばを過ぎ、すっかり初夏の暑さになってきました。

今日、我が家のサボテンとバラが咲いていました。

毎年咲いてくれてありがとう。

でも、今年は私の手入れが行き届いていなかったせいか、サボテンが一輪。

今まで5~7輪咲いていたのに。

植物に詳しい人がいましたら、どうか手入れのアドバイスをください。

バラもこれからもっと咲くのでしょうが、小さいです。

うーん、栄養不足でしょうか。

この週末に土を替えてみます。

そして、今年も緑のカーテンに取り掛からないといけませんね。

もう時期的には遅いかな。

今年もゴーヤを植えてみようと思います。

小さくてもいいから実るといいですね。

植物を植えて育ってくれると気分がいいです。

植物のある空間は落ち着きます。

葛西TKKアカデミーの生徒たちもグングン伸びるように、

私が手塩にかけて、大事に大事に育てないといけませんね。

そして、来年には大輪の花を咲かせてほしいと思います。

2017.05.19

Michel Gondry その2

以前紹介しましたが、ミッシェル・ゴンドリーの第二弾です。

今回紹介するミュージックビデオはケミカルブラザーズの『Star Guitar』です。

The Chemical Brother - Star Guitar

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0S43IwBF0uM[/embed]

一見、何の変哲もない車窓の風景を映しているようですが、よくよく見るとその風景と音楽がリンクしているのが分かります。

鉄塔や信号機、煙突など、映し出されるものが映されるタイミングとドラムやシンセサイザーの音がぴったり合っているのです。

しかも、映像が何の不自然さもなくつながっていています。

いつものことながら、「どうやってこんな映像を作ったのだろうか。」「よくこんなアイデアを思いつくな。」と関心させられます。

ミッシェル・ゴンドリーに関してはまだまだ面白いミュージックビデオがあるので引き続き紹介していきたいと思います。

2017.05.18

どうして英語はやる気にならないのか

生徒の間で「英語はやる気になれない。」という声を聞きます。

どうしてなのでしょうか。

たいてい「日本で英語なんて必要ない。」と答えます。

この言葉には二つの解釈があると思います。

一つは文字通りの解釈。

実際日本で、英語を使わないという選択をして生きていけなくはありません。

公用語が日本語である以上、それ以外の言語が分からなくても生活できるのが前提です。

でもこの考え方には落とし穴があります。

まずは、英語という選択肢を放棄するということは、人生の選択の幅を狭めることになる。

言い換えれば、自分の可能性を広げる機会を自ら捨てているということ。

反対に英語ができればどれだけの可能性が増えることか。

単純に収入を考えてもその差は大きいです。

現実としてこれは間違っていません。

ただ子供たちは社会経験が少ないので、それでどれだけの損失になるか実感しません。

だからこそ大人が上手に子供に分かるように具体で気に説明しなくてはなりません。

この説明が大人の腕の見せ所です。

そこを理解すれば、英語を勉強する意義が出て、取り組むようになるでしょう。

もう一つは、その言葉は方便であって、本当の理由は別にあるという解釈です。

「英語をやりたくない。」という気持ちを正当化するための理由付けです。

この場合は単に逃げているだけなので、やりたくない気持ちをなくせばいいのです。

とは言え無理やりはいけません。

子供が自主的に取り組むように導かなければいけません。

基本的には英語を学ぶ楽しさ、喜び、達成感と感じさせればいいのです。

でもこれはテストでいい点を取るということではありません。

たいていこのように言う生徒は、英語に対して苦手意識が高く、テストでいい点を取ることをあきらめている、そんなテストの点だけで騙されない生徒です。

テストのための英語が役立たない、意味がないと悟っている子供たちです。

でも心のどこかで、「英語が話せたらいいな。」と思っているはずです。

では、どうすればいいのでしょうか。

テストのための勉強をとりあえず置いておきましょう。

そして、とっかかりやすいことから始めましょう。

一般的には音楽や映画がいいでしょう。

「外国人アーティストの歌が歌えたらなあ。」

「この歌詞どういう意味なのだろう。」

「日本語の字幕や吹き替えで見た映画を、その俳優本人の声で聞きたい。」

「YouTubeで話していることを理解したい。」

そんな自主的な動機付けが大切です。

「外国人の友達が欲しい。そして日本以外のことを知りたい。」

「友達が外国人と話して楽しそうだから、自分もその輪に入りたい。」

「海外で自分と同じ趣味を持つ人と、いろいろなことを共有したい。」

コミュニケーションの楽しさが分かれば、自分から言葉を使いたいと思うでしょう。

こうして英語の楽しさ、実用性が分かってくれば、自分の将来とつなげることは簡単です。

そうして具体的な夢が決まれば、進んで勉強するようになります。

つまり、子供たちが英語に興味を持つ機会をいかに提供できるかが問題です。

英語は言葉である以上、コミュニケーションができること、相手に伝わり、相手を理解できることが第一です。

しかし、残念ながら日本の学校教育では完璧であることを求められます。

学校で教える文法的に正しい英語以外は全てダメという姿勢。

これが生徒の英語に対するやる気を奪うのです。

しかし、実際の英語の使用では文法通りでない場合もあります。

また、文法的に間違っていても、意思の疎通ができ目的を達成することが可能です。

「文法的に完璧な英語を使えるようになる。」のが目標なのか、「英語を手段といして使え、コミュニケーションを通して目的を達成する。」のが目標なのか。

やはり前者では、子供たちに「英語なんて必要ない。」と言われても仕方ないでしょう。

しかし、学校教育では前者です。

理由は単純で、教える者にとってそれが楽だし、テストで点数を付けるのが簡単だからです。

教える者にとって楽な方法が教わる者にとって楽だとは限りません。

生徒たちの成長が目的ならば、やはり教わる者中心の仕組みに変える必要があります。

日本の学校教育も理想に向けて試行錯誤しているようですが、この根本的視点をもう一度考え直す必要があるのではないでしょうか。

そうすれば授業も大幅に変わるし、生徒の英語に対する考え方も変わるでしょう。

2017.05.14

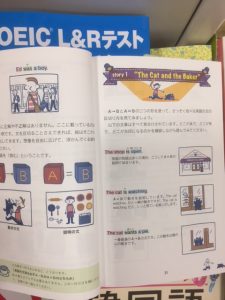

書籍紹介 『ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の大百科事典』

今回紹介する本は『ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の大百科事典』です。

中学、高校で教える英語自体は実践的ではないとは言い切れませんが、その教える過程に関して実用からかけ離れている場合が多くあります。

「英語を教える」ということと「英語について教える」ということを取り違えているのです。

典型的な例は、文法中心の文法対訳法による授業です。

英語をシステムと捉え、一連のルール、品詞と構造による分析によって英語を理解するというアプローチです。

この方法は百年前くらいに行われた教授法ですが、これが英語の実践にはあまり効果がないことは既に多くの国々で認められています。

しかし、日本の学校ではこの方法が未だに主流です。

理由はいくつかありますが、第一にテストとして点を付け生徒の差別化を図るには非常に簡単だということ。

第二に多くの英語教師がこの方法で英語を学んでいて、他の方法を知らない、知ろうとしないこと。

第三にこの方法は形式だけを教えればいいので、教える者にとって簡単だということ。

しかし、これらは全て教える立場を中心とした考え方で、教わる者にとっていいとは言えません。

6年間も学校で勉強して会話もできないのは日本人くらいです。

文法用語を聞くだけでも嫌悪感を表す生徒もいます。

形式が分かりテストの解き方を理解する生徒にはいいのですが、そうでない生徒にとっては何のために英語を学んでいるのか分からず、英語に対する魅力は一気に失われます。

また、この英語に対するアプローチは実際に英語を使う状況において全く役に立ちません。

そんな文法的分析を逐一やっていては1ページ読むのに莫大な時間がかかり、とてもではありませんが数ページの英文を読むのも大変です。

会話においても、そんなこと考えていると会話についていけず、話ができません。

理解するまでに時間がかかり、さらに自分の意見を考え、そしてどのように話すかも文法で考える。

会話になりません。

結局、何のために英語の授業を受けているのか分からない。

生徒は直感的にそのことを理解しています。

そんな学校の授業に疑問を持つ方にこの本をお勧めします。

実はこの本は『ビッグ・ファット・キャット・シリーズ』と呼ばれる一連の英語読本の一部です。

パイ屋のエドを中心の物語で、読んでいくうちに、その物語の面白さと共に英語を身に付けるようになります。

特別イラストも多く、難しい文はなく、所々に解説もついているので、非常に取り掛かりやすい内容になっています。

実際、私も英語を教える中で、生徒が英語に触れる機会が圧倒的に少ないことに気づいています。

生徒が積極的に機会を作らなければいけないのですが、今のテストのためだけの英語では、そこまでする動機が起きにくいのです。

だからこそ、読み手を物語に引き込める力のあるこのシリーズがお勧めなのです。

とは言え、いきなり長文に挑戦するのは気が引けるという人はこの『ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の大百科事典』を先ず読んでみましょう。

最初に英語の解説が書いてあり、英語がどういうものか理解してから読み物を読む形になっています。

この本の一番のいい点は、文法用語を一切使わず英語を説明している点です。

イラストを使って、母語話者が英語をどのように捉えているのかを分かりやすく教えています。

箱と矢印を使って英語のルールを説明し、品詞などの文法用語を使わず、「化粧品」などのように言い換え、身近に分かりやすくする工夫がなされています。

イラストを上手に使っているので、英語が持つイメージやニュアンスがとても伝わります。

更に物語自体も楽しいので、読んでいるうちに語彙も自然と増えていきます。

個人的には、まだ工夫すれば文法を簡単に分かりやすくできるのではないかと思う点もありますが、全体的には非常に優れていると思います。

また、物語という性質上仕方ないことですが、どうしても過去形中心の文章になってしまいます。

その点は英字新聞や雑誌、その他の読み物で補う必要があるでしょう。

いずれにしても、英語入門としては評価できます。

学校の文法中心の英語で挫折した人は、この本でもう一度英語を見直してください。

英語に対する考え方がかなり変わってくると思います。