塾長ブログ

2017.05.09

五月病

ゴールデンウイークも終わり、また現実に戻る時期になりました。

この時期よく言われるのが五月病です。

五月病と言っても、肉体的病気というよりは、なんとなく気分がすぐれない、やる気が出ない、なんかシャキッとしないというような気分の問題が多いようです。

精神的に不安定になり、鬱のような状態だったり、逆にイライラして落ち着かない状態だったりします。

一般的に大人に限らず子供でもなるようで、しかも、五月病と言いながらこのような症状になるのは五月だけとは限りません。

四月に新年度が始まり、新しい環境で早く慣れようと緊張しながら生活するのですが、五月、ゴールデンウィークの連休になると、ふと緊張の糸が解け精神的に落ち込むようです。

新生活で気合を入れている人ほど、その反動からか、五月病が深刻になるみたいです。

あまり気にしない人ならいいのですが、休みに入って自分を見つめ直す機会があると、失敗やうまくいかなかったことが思い出されて、自分を余計に責めて自信を失い、やる気もなくなってしまう。

つまりはストレスが原因ということになるのです。

子供の教育に関わる者としても、この状況は見過ごすわけにはいきません。

皆さんも自分の子供が五月病になっていないか確認してみてください。

さっきも言ったように、まじめないい子ほど五月病にかかりやすいみたいです。

なんかイライラする、やる気が出ない、学校に行きたくない、寝つきが悪い、食欲がない、だるい、疲労感が抜けない。

このような症状が現れたら五月病かもしれません。

うまく対処しないと、そのまま不登校になってしまいます。

対処法はいろいろですが、一般的に次のようなことがあげられます。

まず、ストレスを取り除いてあげる。

先ほど述べた通り、まじめで完璧主義の子供がなりやすいです。

自分の理想と現実の違い。

思うようにいかないので責任を感じストレスになる。

だから、完璧でなくてもいいことを分からせてあげましょう。

焦らず自分のできる範囲で構わないんだと言ってあげましょう。

次に体を動かすこともいい方法です。

軽い運動でも構いません。

外に出て、太陽の下で体を動かすと、夢中になって嫌なことも忘れてしまいます。

リフレッシュすると新しい考え方も生まれ、別の視点から見直すことできるようになります。

新たに前向きな気持ちになれば、また頑張れます。

しかも、運動すればお腹が減り、食欲もわきます。

また、肉体的に疲れれば夜も熟睡ができます。

子供たちと一緒に運動すれば尚いいでしょう。

親子のスキンシップにもなりますし、会話のきっかけにもなります。

そうすれば子供も心を開いて悩みを打ち明けるかもしれません。

そうして心の平穏が得られるといいです。

料理も頑張って、おいしく栄養バランスが取れたものを食べれば、きっと元気になって学校にも行けると思います。

中学生時代は成長期であり、思春期でもあります。

心身ともに大きく変化し、いろいろ不調などが発生します。

大人はそんな子供の変化に注意し、適切に対処してやる必要があります。

それは子供の健全な発育に欠かせません。

常に注視し、予兆を見逃さず、上手にサポートしましょう。

2017.05.04

鋸山に行ってきました

ゴールデンウイーク真っ最中ですが、いかがお過ごしでしょうか。

私も5月3日、千葉県の鋸山に行って来ました。

普段、家族サービスで足を延ばすことがなかなかできないので、何とか一日、家族で過ごせる時間を作りました。

家から電車を乗り継いで二時間。

ゆっくりしていたらすぐ一日が終わってしまうので、休日にも関わらず早起きをして出かけました。

内房線の浜金谷駅に降りると、目の前に平らで山頂が少しギザギザした山が見えます。

これが鋸山です。

少し歩くとロープウェイ乗り場に着きます。

やはりゴールデンウイーク。

昼前ですがすでに結構な人が並んでいました。

山頂に出発。

山頂からの景色は美しく、東京湾を隔てて対岸の久里浜を結ぶフェリーが行き交い、うっすらとですがかすんだ富士山の雪を携えた姿も見れました。

そこから歩いて日本寺へ。

もともと鋸山は石切りの山として、人が人力でくさびを打ちながら石を切り出していろいろな所へ運び出したそうで、今のその石切りの跡が残ります。

また、そうした地質を利用して石窟の観音像、日本一の仏像が見らせます。

さすが日本一の仏像、その存在感は圧倒的です。

またここの名所で「地獄のぞき」というのがあります。

断崖から突き出た岩の先に行って下をのぞけるのですが、さすがに長蛇の列だったので断念しました。

アップダウンが激しく、足場も平らでないところが多く、険しい道のりでしたが、三歳の娘はあえてそんな中を冒険して、どんどん先に進んでいきました。

とは言え、さすがに後半は疲れて、下山のロープウェイでは寝てしまいましたが。

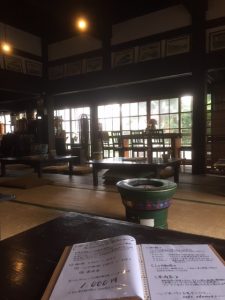

そこから「カフェ エドモンズ」に行きました。

岐阜から合掌造りの古民家をそのまま移築した喫茶店です。

大きな看板があるわけでもないので、知らないと通り過ぎてしまいます。

無造作な入口を通って進むと店の入り口になります。

一見大丈夫かと不安になりますが、入ってみると素敵なたたずまいです。

店内は広く、娘も田舎の実家に来たみたいではしゃいでいました。

NHKの富津市を紹介する番組の撮影に使われたそうです。

マスターもウェイトレスの女性もとても好感が持てました。

コーヒーも本格的です。

また、セットの手作りバームクーヘンも最高。

本当にゆっくりと癒される空間です。

二階もあって、古美術品の絵画や着物、武者鎧に雛人形など置いありました。

合掌造りらしい高い吹き抜けの天井に感激です。

一階には囲炉裏もあります。

手作り小物も売っています。

昔懐かしい日本の家屋を体験できるいいお店です。

是非皆さんにお勧めしたい場所です。

その後、海岸へ。

潮の香、大好きです。

こんなに近くで山と海を満喫できるなんていいですね。

ここでも娘が大はしゃぎ。

磯に降りて、ヤドカリや貝、ウニにクラゲ、小魚にカニといろいろなものを探し発見しました。

町に住む子供にはなかなかできない経験です。

そして彼女が自然の中、こんなに楽しむなんてびっくりです。

さっき疲れていたのに、すぐに元気になって遊びだします。

遊ぶことがエネルギーの源、元気に体を動かし、様々なことを体験を通して学んでほしいものです。

最後に海辺のレストランで夕食です。

富津市はアジが有名らしいです。

ここのアジは豊かな餌に支えられ、脂がのった、おいしいアジで、黄金アジと呼ばれているそうです。

アジフライにアジの天ぷら、アジの刺身はお勧めです。

当然、地元の魚介も堪能しました。

また、磯焼もやっていて、次はそちらも挑戦しようかと思います。

ここは温泉もあるみたいで、次回来るときは入ってみたいものです。

海あり山あり、とにかく充実した一日でした。

本当にいい一日だったと言える、よい思い出ができたと思います。

皆さんも一度こちらにいらしてはいかがでしょうか。

2017.05.02

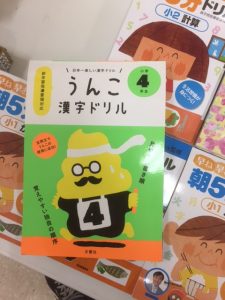

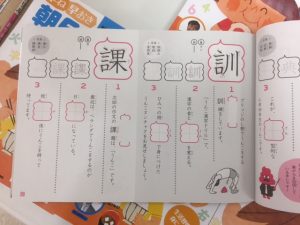

書籍紹介 『うんこ漢字ドリル』

これから機会を見ては図書紹介も行いたいと思います。

勉強に関するもの、教育に関するもの、趣味に関するものなどなど、一つに縛られずに紹介したいと思います。

もし興味を持たれましたら、お手に取っていただけることを期待します。

第一弾として紹介したいのは『うんこ漢字ドリル』(文響社)です。

本屋の店頭にも並べられていますので、ご存じの方も多いかと思います。

小学1年生から6年生までの指導要領に対応しています。

何と言ってもその特徴は、すべての漢字、熟語をうんこに関連付けて紹介していることです。

子供はうんこが大好き。

「うーんこ、うんこ」と歌まで作ってしまう始末。

なぜなのか。

本能なのか知りませんが、うんこが子供に与えるインパクトは絶大です。

(記憶)=(インパクト)*(回数)

例えば凄惨な交通事故を目の当たりにしてしまえば、一度であっても、その記憶は脳裏に深く刻まれます。

また、九九を覚えたときに経験している方も多いと思いますが、九九のようなインパクトの薄いものでも、何十回、何百回と繰り返し唱えることで暗記でします。

私が教える時も、いかにインパクトを大きくして子供の記憶に残るようにするか苦心しています。

だから、この『うんこ漢字ドリル』は理にかなっているのです。

漢字を覚えることは退屈で、子供には苦痛な作業になってしまいがちです。

しかし、このドリルは違います。

面白楽しく漢字の勉強ができます。

1ページに漢字2個ずつ、カラーで大きく書かれ、書き順、熟語も載っています。

そして、その熟語は全てうんこ絡み。

漢字は小学生がぶつかる大きな壁の一つです。

今まで効果がなかった人は、是非、このドリルを試してみてはいかがでしょうか。

2017.04.23

2020年より様々な制度が変わります

2020年より様々な教育に関する制度が変わります。

一番大きなものはやはり大学入試制度の変更でしょう。

更にそれに伴い高校の教育内容も変わります。

更に中学の指導要領も一年後から新しくなり、これまでとは大きく変わる予定です。

まず、大学入試では大学センター試験が廃止され新しいテストになります。

今までのように一回限りの試験ではなく複数回受けられるようです。

チャンスが増えると同時に公平性がどのように保たれるかが気になります。

各教科ごとのテストに加え、教科をまたいだ横断的な問題、総合型のテストも行われるようです。

つまり文系・理系の枠を超え、各教科の内容をつなぎ合わせることができなくてはなりません。

特定の教科だけ得意では高得点が見込めないということです。

解答方法もマークシートからコンピュータ端末を使った入力形式になります。

つまり普段からコンピュータになれておく必要があるのです。

まだ不明な点が多く、実施してみないと分からないこともありますが、例えば家庭の経済的事情などで家にパソコンがない生徒は不利になるのかもしれません。

ブラインドタッチには練習が必要だし、指一本で一つずつキーを打つようでは到底試験時間が足りなくなるでしょう。

学校でも対応が始まっていると思われますが、学校任せだけでは満足いく準備ができるか不安です。

学校外のサポートが重要な意味を持つようになるでしょう。

中学でも様々な変更が行われます。

特に注目すべきは、生徒たちの評価方法でしょう。

今までのようにテストをし、その点数が評価の主要内容とはなりません。

思考力・判断力・表現力というような、一つの型にはめれば皆同じ解答にたどり着くようなものではないものの評価を重視するそうです。

生きる力、社会に出たときの即戦力になれる実践的な力を身に付けさせるのが目的です。

しかし、このようなものの評価は数字に出にくく、生徒間の優劣を決める形式の評価法とは非常に相性が悪い。

客観性に問題が生じ、どうしても採点者の主観に頼らざるを得なくなっしまう。

この点をどのように乗り越えるかが大きな課題となります。

今のところこの問題に対する明確な解は出ておらず、試行錯誤の段階のようです。

ただし、制度の変更期日はすでに決まっており、それまでに納得のできる、そして誰もが理解し共有できる制度ができることを切に願います。

ゆとり教育のときもそうでしたが、理念は素晴らしく間違っていないのですが、実践において、上からの押し付けでなく、現場の十分な理解と具体的で明確な行動内容が伝わっていないといけません。

そうでなければ、いたずらに現場を混乱させるだけです。

そして、その混乱の一番の被害を受けるのは他でもない子供たちです。

多くの子供たちに多大な影響を与える責任の大きさを十分に理解した上で、我々は教育に携わる必要があります。

2017.04.23

手作りパン

昨日は久しぶりに一日お休みでした。

家でゆっくり娘と遊んだり、手作りパンに挑戦したりしました。

小麦粉、バター、イーストなどなど、材料を混ぜて、娘とコネコネ。

それから炊飯器で発酵。

これが一回40分で二回。

更にレーズンを入れてレーズンパンにしようと思い、自分で試行錯誤、結局焼きあがるまでに4時間以上かかりました。

焼き上がりはフカフカで香ばしい香り。

結構大きなパンになってしまいました。

でも、一日でなくなってしまいました。

作るのは何時間もかかるのに、食べるのは一瞬。

見るだけで美味しいのが分かります。

やっぱり出来たてが一番。

今日、自習に来た塾生にもおすそ分けしました。

喜んでいただければ幸いです。

2017.04.11

浅田真央選手引退

昨夜、浅田真央選手引退のニュースが入ってきました。

幼いころから有能なフィギュアスケート選手として見続けてきただけに、その世間に与えた衝撃は大きかったようです。

気づけば彼女も26歳。

引退しても当然な年齢ですが、童顔な彼女はなかなかそれを感じさせませんでした。

オリンピックで大きな期待を背負い、なかなかその過度な期待に応えられないと悩み苦しんで、それでも踏みとどまて、ここまで頑張ってきましした。

彼女の演技を見て、その素晴らしさはメダルだけではなく、そのひた向きな姿勢にある。

だからこそ、多くの人々に感動を与え、人々も彼女から何かメッセージを受け取り、心動かされたと思います。

彼女に限らず何かを代表する立場に立たされた人々は、本意でなくても、期待と責任を背負わされてしまう。

それが日本代表となればなおさら。

そして期待に応える結果を出せなかったとき、心無い人は無責任にも彼ら代表者たちを責める。

しかし、その人たちは自分にそんな資格があるのか考えたことはないのでしょう。

自分があんな大舞台で彼らと同等のパフォーマンスができるはずないのに。

代表選手たちに何らかの支援をしているわけでもない。

ただイベントに乗っかって、彼らの成果をあたかも自分のもののように感じ、気分がよくなりたいだけである。

それができなかったからと言って、その怒りを彼らに向け罵るのは大きな間違いである。

我々がすべきことはそんな結果であれ、全力で目標に挑み続ける姿をたたえることである。

長い間様々なプレッシャーや苦しみに耐え、人々に感動を与えてくれた浅田真央選手に感謝の拍手を送ります。

2017.04.10

高校中退

先日、高校の教育困難校について触れました。

子供たちの勉強に対する姿勢と学校に置かれている環境が、教育現場を学習に不向きな状態にしているということでした。

そのような現状に加え、経済的理由、体調の問題、人間関係、大人の教育に対する理解の低さ等、様々な理由で高校を中退する生徒もたくさんいます。

せっかく入学できたのに、勉強が続けられないとは非常に悲しいことです。

一時期よりは減っているものの、多くの高校生が今も中退しています。

東京都教育委員会によると、都立高校のその数は平成26年度で2754人だそうです。

学歴とその人物の能力・人柄とは必ずしも一致しているわけではないのに、いまだに高校中退し最終学歴が中学だと、就職はおろかアルバイトも難しい。

または周りから見下されまともに扱われないという話はよく聞きます。

やめてとりあえずはアルバイトをしたり、それすらせず家に閉じこもったり。

将来どうなるのかと考えるととても心配です。

中には奮起して大検を受けて大学に行く人もいます。

でも、それは本人によほどの精神力と周囲の協力、またそのチャンスを知っているか(情報)が伴わないといけません。

人との巡り会わせ、運も必要です。

なかなか苦難の道です。

誰もが通れるものではありません。

諸事情あって学校をまともに続けられない子供たちを何とかできないかと、特に最近思います。

職業柄、学校にいけない子供たち、学校から退いてしまったこともたちの役に立ちたいものです。

それはこの塾を始めた主旨とも合致します。

そういう意味ではこの塾は十分に潜在力があると思います。

後は、どのようにすればその力を活用できるようになるかが問題です。

2017.04.06

新学年スタート

いよいよ今日から新学期です。

とは言っても今日明日は始業式、入学式で本格的に学校が始動するのは来週からでしょうが。

何はともあれ、新たな気持ちで新しい学年に臨みましょう。

勉強で分からないときは葛西TKKアカデミーが力になるので安心してください。

いつでも誰でも待っていますので、気軽にお訪ねください。

2017.04.06

中高生の英語力

本日4月6日、読売新聞の電子版に次のような記事がありました。

『文部科学省は5日、全国の公立中高生らを対象にした2016年度「英語教育実施状況調査」の結果を公表した。

政府が17年度までに目指す英語力のレベルに達した中学3年生は全体の36・1%(前年度比0.5ポイント減)、高校3年生は36.4%(同2.1ポイント増)だった。

政府目標は50%で、達成は厳しい状況だ。

教員の英語力についても調査し、政府目標に達した英語教員は、中学校が32.0%(同1.8ポイント増)、高校62.2%(同4.9ポイント増)にとどまった。

政府は、グローバル化に対応するため英語教育の充実を掲げ、13年6月の閣議決定で、中学卒業段階で「実用英語技能検定(英検)3級程度」以上、高校卒業段階で「英検準2級程度」以上の英語力を持つ生徒の割合を17年度までに50%にする目標を掲げた。』

(読売新聞 4/5 20:49配信)

中高生の3分の1程度しか目標に達していないということです。

政府の決定したがって目標達成の努力をしているはずだろうが、この達成率の低さは何でしょうか。

更に増減もほぼ横ばい。

学校が努力を怠っているからなのか、努力してもこの結果なのか。

情けない現状ですね。

また英語教員の目標達成度も、指導者という立場を考えると低すぎるとしか言いようがありません。

特に中学校の英語教員の能力に関してはがっかりせざるを得ません。

子供たちの多くが中学で初めて本格的に英語に触れるのに、その指導者の能力がこれとは、教職課程を経て教員免許を取っているはずなのに、その資格に疑問を持たずには入れません。

教員免許と担当教科の能力とは無関係ということでしょうか。

それならそれで問題があると思います。

一つ考えられることは、現場教員が実際の英語指導で身に付けるべき能力と、政府が指針としている英語能力が違うということです。

これなら、上記のような結果でもそれほど心配の必要がないのかもしれません。

それならば政府の決定はあまりにも現場を理解しておらず、この目標設定自体が無意味ということになります。

理想と現実の乖離があり、政府が理想を現場に押し付けるだけで、その到達への筋道は現場任せで示せないのであれば、それは無責任と言えるでしょう。

いづれにしても、実際に中高生に接している者として言わせてもらえば、やはり現場での指導力には疑問を持たずにはいられません。

文法中心の何十年も同じ指導法ならば、中学生が興味を失い英語から離れていくのももっともです。

最初に触れる英語だからこそうまくやれば生徒はどんどんのめり込めるはずなのに、それができないのが問題です。

そしてそんな現状を変えられないのはいくつか理由があります。

まず、指導者が他の指導法を知らない、考えて創造できないというのがあるでしょう。

とりあえずいつものようにやればいい、生徒がどの程度興味を持ち理解したかは関係ない。

ただやればいいという態度。

うまくいかなかったら工夫して試行錯誤する態度の欠如。

また、テスト形式の評価の方法がそれ以外の教授法での英語教育を不利にし、結果として変更を許さなくしていることもあるでしょう。

そもそも指導者の英語力不足以外にもいろいろ原因は考えられます。

以前にも話した通り、生徒の勉強に対する環境は変化しており、昔に比べ勉強しづらくなっています。

その変化に対応できず、相も変わらず何十年前のやり方で指導するのであれば成果は出ません。

最近はコンピュータやタブレット端末を使って学校教育をやろうということになっています。

でも、道具や表面的理念ばかり変えても、結局それを扱う人間、体現する現場教師が十分に意義を理解し使いこなせなければ無意味となるでしょう。

勉強は多分に個人的なもので絶対の教育方法はありません。

だからこそ、様々な状況に対応できる経験と知恵が必要なのです。

この度の調査の結果は、この点を考えるべきと示しているのではないでしょうか。

2017.03.31

教育困難校

先日高校受験が終わり、当塾でも中学三年生を高校に送ったばかりです。

どの家庭も希望の高校に入学できて喜んでいます。

しかし、入学できたからと言いて喜んでばかりはいられません。

卒業した生徒に言ったのですが、確かに受験で自分の希望する選択はできましたが、本当に大事なことは選択した後どうするかです。

彼らは恐らく受験から解放されてほっとして、今、遊びまくっていることでしょう。

実は高校について気になることがあります。

それは教育困難校という言葉です。

以前、中学での学級崩壊が話題となっていました。

高校でも少し異なりますが、勉強が難しい状況が起きているのです。

一部の生徒が授業を妨害し、先生が授業を行えない、生徒が勉強を受けられないというのもあります。

しかし他にも、生徒たちが授業を受ける意思がない、授業を放棄して聞いていない、寝ているというのもあります。

私が以前教えて都立高校に通っていた生徒がこんなことを言っていました。

「学年や年度によっても違いますが、教室の何割かの生徒は授業中も先生の言うことを聞かず寝ています。よくできるクラスなら少ないですが、多いクラスならば5割くらい、平均すると3割くらいは授業を聞いていません。」

彼は中堅の上の方の都立高校に通っていましたが、現役で高校にいる生徒が言っているのだから間違いないのでしょう。

これらは偏差値では分かりません。

偏差値が多少あっても教育困難校はあるのです。

以前、優秀な高校だったから安心とも言えません。

徐々に教育困難校になりつつあるところもあります。

先ほどの生徒のアドバイスとしては、公開授業に行くことだそうです。

そうすると、いくら繕ってもいろいろなところに見えてくるそうです。

個人的に心配なのは、せっかく手にした自分の勉強の機会を放棄しているということです。

もともと勉強嫌いだからやりたくないのは分かりますが、勉強をする権利がどんなに重要か分からないから簡単に放棄するのでしょう。

勉強を嫌いにさせた大人の責任であるし、勉強の重要性を語り理解させられない大人の責任でもあるのでしょう。

学歴が必ずしも幸せに直結しない。

学力偏重の弊害から、勉強を否定し、それ以外の価値に重きを置く風潮。

これは間違ってはいないのですが、これを逆手に取って勉強から逃避する言い訳になっているならば本末転倒です。

大人がうまく説明できないから、勉強を価値のないものと見なすことによって、勉強をしない自分を正当化するのは問題です。

そして、一部の生徒が勉強を放棄して、それを大人が放置すると、他の生徒もすぐに影響され勉強を放棄する。

特に生徒に限らず人間は空気に流されやすいものです。

結果、勉強をする生徒の方が異端に思われ、彼らもまた勉強放棄しなければならないようになってしまう。

発端となる一部の生徒は中学のときにすでに勉強についていけなかった生徒が多いようです。

ついていけない理由は様々で、単純に勉強嫌いでやらなかったと決めつけることはできません。

いじめや体調面の理由、最近特に増えているのは経済的理由です。

そういう点を十分に考慮して対処してこなかった大人のせいで、彼らはこうなってしまったのです。

いつも思うのですが、お金のことで勉強したいのにできないのは本当に理不尽です。

この塾を作った理由の一つはここにあります。

個人経営の小さな塾だからこそ融通を聞かせ、たとえお金がなくても勉強の機会を奪われることのないようにしています。

お金のせいで勉強は十分にできないなんて可哀そうだし、将来のある子供たちにあってはならないと思います。

その他の理由も同様で、子供の勉強する権利を守るのが葛西TKKアカデミーの目的の一つです。

少々話がずれてしまいましたが、中学生のお子様をお持ちでこれから高校受験を控えているという家庭は、教育困難校という点も踏まえて進学する高校を選んでください。

せっかく入ったけど、後で後悔するということのないように。

選択も大事ですが、選択した後いかに行動するかが実はもっと大事なのですから。