塾長ブログ

2017.07.11

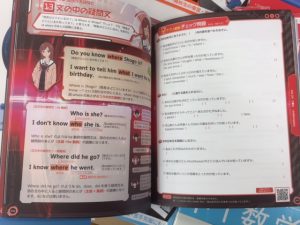

勉強しないと世界滅亡!!! 書籍紹介『Applis』

「ケータイゲームだったらいくらでもできるのになあ。」

ある生徒が言っていました。

「子供が携帯のゲームばっかりやって勉強しない。」

ある親御さんが嘆いていました。

この両者の折り合いをつける新しい参考書が出ました。

この両者の折り合いをつける新しい参考書が出ました。

その名は

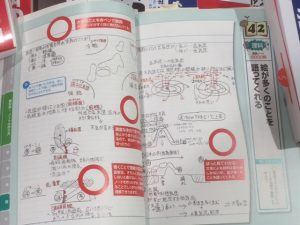

『Applis』(学研プラス)

先ず、本で勉強内容を理解し問題を解く。

次にアプリを使って要点をチェック。

無料ゲームアプリの問題を解けばアイテムがもらえ、ストーリーが進みます。

RPGのキャラクターになって、世界を滅亡から救うという内容になっています。

参考書(問題集)の内容はよくある一般的なもの、あるいは少し易し目です。

各学年に分かれて、一冊で5教科をカバーしています。

カラーで図や表も使い、漫画のキャラクターを通した解説など、親しみやすい工夫がなされています。

この本の最大の特徴は、携帯のアプリとの連動でしょう。

ゲームアプリになれている子供たちにとっては、面白く取り掛かりやすいのではないでしょうか。

感想としては、一冊に全ての教科を入れるのではなく、

バラバラにしてその分内容の充実を図った方がいいと思います。

とは言え、アプリとの連動は本書だけの特徴であり、見逃せません。

現代に合った最先端の参考書か、それとも単なる変わり本か。

人それぞれ勉強の仕方には「合う」「合わない」があります。

よって、その効果は未知数ですが、合えば楽しくなって、生徒は自分からどんどん勉強するようになるでしょう。

総評:勉強嫌いの生徒が勉強をするようになるきっかけの第一歩としてお勧め。

2017.07.07

暑さに負けず勉強するには

もうすでに暑い日が何日か出てきました。

夏も間近です。

そんな暑い中で勉強することはとても大変です。

今日は暑さに負けず勉強する工夫を考えてみましょう。

夏バテや熱中症など、暑さによって身体機能が衰え体内の水分が不足すると、

脳内の血流の循環が悪くなり、集中力が続かなくなり、勉強もはかどらなくなってしまいます。

夜も暑く寝付けない日々が続くと睡眠不足になり、更に勉強の効率が上がりません。

そうでなくても受験生は特に勉強のストレスなどで十分に休息が取れていないのに、

加えて暑さによる体調の悪化は勉強をより困難にします。

暑さ対策の原則は温度を下げることです。

クーラーと扇風機を上手く組み合わせて、室温を25℃くらいに保てるといいでしょう。

それが難しい時は首の頸動脈に濡れタオルや保冷剤(熱さまシート)などを当てると体温が下がります。

また食事も気をつけたいところです。

だるいからと言って食事を取らないと、暑い気候に対処する体のエネルギーが不足し、余計に体調が悪くなってしまいます。

そして、冷たいものばかり食べるのもよくありません。

内臓を冷やし消化吸収機能がうまく働かず、十分な栄養が取れなくなってしまいます。

むしろ暖かいものを食べた方が発汗作用により、体温を下げるには効果的です。

真夏の太陽の下での運動は熱中症になる危険性がありますが、

かと言って、室内でじっと机に向かって座るのもよくありません。

血液循環が滞り、やはり十分な酸素が体内、特に脳、にいきわたらなくなります。

ある程度勉強したら、室内でストレッチなど、軽い運動をすることをお勧めします。

最後に、早朝勉強法をご紹介します。

一日のうち最も熱くなる13時から16時は勉強を止めます。

昼食を取ったらお昼寝をして、リラックスする時間にします。

その分、暑さがそれほど厳しくない午前中や日の出前に勉強をするのです。

個人的に、この方法はお勧めです。

夜も夕食を終えて20時か21時くらいには寝ます。

そして、3時か4時くらいに起きて勉強するのです。

やはり早寝早起きの習慣は気持ちをシャキッとさせます。

騒音もなくシーンとしているので、勉強に集中しやすい。

そのまま昼間で勉強するのです。

意外と効率よく学べた経験があります。

食事の後、すぐ寝てしまうので消化も良く、食後の眠気と闘いながら勉強するということもなくなります。

睡眠時間も十分に取れ体の調子も非常に良かったです。

猛暑の勉強はとてもつらいです。

それでも勉強はしなければなりません。

いろいろ工夫してこの夏を乗り切れるよう応援しています。

2017.07.03

書籍紹介『おやすみロジャー』

本日紹介する本は『おやすみロジャー』(カール ヨハン・エリーン)です。

なかなか寝付けないお子様にうってつけ!

特に小さいお子様がいらっしゃる家庭では、寝る前に絵本の読み聞かせをしているのではないでしょうか。

最近の絵本は非常に考えて作られています。

私も4歳になったばかりの女の子がいるのですが、

とても面白い絵本がたくさんあります。

そんな中からこの本を選びました。

この本は心理学に基づき、その構成や話し方、そして語彙にまでこだわって作られています。

出版された当時から非常に評判でしたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

なかなか寝付けない子供を寝かせるために作られた本です。

たくさんの口コミでも、その効果の絶大さが書かれています。

うちの子も本を読み終える前に100%寝てしまいました。

本の中の注意書きにも「運転している人のそばで絶対に音読しないこと」と書かれてあるほどです。

私自身も体験するまで、ここまで効果があるとは思っていませんでした。

ぜひ、皆さんもお試しください。

勉強に関する本ばかりではなく、このような子育てに役立つ本も紹介していきたいと思います。

2017.07.02

睡眠障害 しっかり睡眠を取るには

葛西TKKアカデミーでは、睡眠障害で学校になかなか行けない生徒も指導しています。

思春期の成長の中でホルモンバランスが崩れ、夜眠れず、昼間起きられずに学校の授業を受けられない生徒がいます。

私が子供のころには聞いたことなかったのですが、社会的に認知されてきたせいか、最近ではそのような生徒が多いようです。

朝起きられない、頭痛がする、腹痛がするなどの理由で学校を休まなければならない。

慢性的ではないにしても、時折このような症状で学校に行けない生徒がたくさんいます。

原因が必ずしも明確でなく、よってその対処法も人それぞれで確立していないみたいです。

病院での治療もありますが、薬だけでは子供に合わないなど、解決しないことも多いようです。

思春期の一時的ホルモンバランスの乱れが原因であるなら成長するうちに自然と治るそうです。

でも、今、学校で学ばなくてはいけない生徒に取って授業が受けられないのは非常に困ったことです。

授業を受けたいのに、体のせいで受けられないというのが厄介な所です。

また、これが成長期の一時的なものかどうかというのも、実は明確に分からないのです。

〈睡眠障害(睡眠のリズムが崩れたとき)の対処法〉

睡眠障害の子供に限らず、寝れないなどの問題を抱えている人は試してみてください。

1.睡眠前の携帯、パソコンは厳禁

携帯電話やパソコンのスクリーンからの光は強烈で、睡眠前に見ると脳内の眠りのホルモンを乱してしまいます。

寝る2時間前には見ないようにしましょう。

とは言え、SNSなどで携帯の画面から目が離せないのが現代の生活となってしまっています。

難しいと思いますが、自分の健康のために行ってください。

家族やSNSの相手にはっきりと宣言し、寝る前は返事をしないと伝えることが大事です。

そうすれば、こちらの事情も分かり連絡もなくなるでしょう。

携帯を目の届かないところに置きましょう。

2.朝、窓を開け太陽の光を浴びる

人間の体内時計は朝日によってリセットされ、実際の日照のリズムと合うよう調整されます。

こうやって人間は毎日正確なリズムで生活できるようになっています。

いつまでもカーテンを閉め、布団にもぐらないことです。

パッと朝日を浴びると気分もスッキリします。

3.寝る前に足元を温める

特に女性の場合、足元が冷えて寝付けなくなることが多いようです。

これから暑くなってきますが、足元だけは布団をかけて温めましょう。

血液の循環もよくなります。

血液の循環がよくなると体温も上がり、眠りやすくなります。

4.毎日決まった時間に寝ましょう

毎日同じ時間に寝る習慣を付けると、体が自然にその時間に眠くなります。

最初は難しいと思うので、一日の計画表を作り、それに従うようにしましょう。

できれば家族もその時間に合わせて眠るようにすると、習慣づけが楽になります。

同様に起きる時間も決めましょう。

休みだからと言って、昼間で寝ることはよくありません。

そこで生活のリズムが崩れると、また整えるのが大変です。

ちなみに、休日の寝だめは効果ないそうです。

5.寝る前のルーティーンを決める

本を読むなど、寝る前のルーティーン(決まった行動・儀式)を決めるのも効果あります。

これが体に染みつくと、眠くなくてもこの行動をするだけで眠くなります。

6.寝る前のカフェインはやめる

お茶やコーヒーに含まれるカフェインに敏感な人がいます。

カフェインは脳を興奮させ、眠りにくくさせます。

そのような人は睡眠前にはカフェインを控えましょう。

7.どうしても眠れないときは無理に寝ようとしない

精神的原因で眠れないこともあります。

色々考えてしまう。

悩み事であったり、プレッシャーであったり。

寝よう、寝ようと焦ると反ってそれがストレスとなり目が冴えたりします。

そんなときは無理やり寝ようとしないことです。

気分を変えて読書をすると、目が疲れて眠くなるかもしれません。

それでも無理な時は、単純に横になって目を閉じてじっと静かにするだけでも構いません。

これでも体の70%は休まるそうです。

睡眠は特に学ばなくてはならない生徒にとって重要です。

記憶は睡眠によって確立されると言います。

勉強しても寝不足では覚えられません。

徹夜してもすぐに忘れてしまうのは、この理由です。

夜型社会になっている今、難しいと思いますが、十分な睡眠を取ることは健康な生活に不可欠です。

実は、勉強がよくできる子供は睡眠も十分にとっているという統計もあります。

寝る子は育つ。

心身ともに健全な成長のため、睡眠について考えてみてください。

2017.06.28

綺麗な文字で書くー読んでもらえる解答を書く

高校入試には必ず作文が出ます。

それ以外でも学校やテストで文字を書く機会は多いです。

また、新しくなる大学入試には記述問題が増えるようです。

そうなると今まで以上に採点者に読んでもらえる字で書くということが大切になってきます。

しかし、生徒(特に男子)の文字を見ると、汚いと言わざるを得ないことが多々あります。

そこでよく「字を綺麗に書きなさい。」というのですが、「綺麗な字」とはどんな字でしょうか。

ここで言う「綺麗な字」とは、書道家が書くような芸術的な文字ではないということです。

そこまで素晴らしい文字を生徒に求めていませんし、私も書けません。

私も生徒のいろいろな文字を見て思うのですが、

それは読み手が読むのが嫌にならない文字ということではないでしょうか。

よく癖字とか言いますが、癖字は決して悪くないと思います。

むしろそれは個性でいいと思います。

癖字でも決して読むのが嫌にならないものもあります。

大事なのは丁寧に書くということです。

いい加減に急いでぐちゃぐちゃっと書くから読みにくいし、読むのが嫌になるのです。

実際、テストで採点するときは採点者の裁量に任されているところが大きいので、

いい加減な文字(読みたくない文字)を書くと、内容を吟味する前に×にされます。

一人で何十人、何百人を限られた時間で採点しなければならないので、

一つ一つ生徒を思いやりながら読んだりはしません。

そんなことしては採点が終わらないからです。

ましてや少しでも減点をして生徒間に差を付けなければならない立場なので、

少しでも読めない字、他の文字に見える字はことごとく悪意のなる解釈のもと×にします。

とは言え、きちんと書いているものを×にはできないので、

丁寧な文字で書くということが大事になっていきます。

つまり、テストを考えると丁寧な文字で書くとは、

採点者につっこまれない文字で書くということです。

この点においてはコツがあり、私は次のように指導しています。

(一般に文字を書く時にも参考になると思います。)

1.読み手を考え一画ずつ書く

具体例を出したいところですが、ここでは無理なのでできませんが、

いい加減な字を書く人はよく、自己流のつづけ字を書きます。

それは早く書けるかもしれませんが、他人には読めない文字です。

(中には自分ですら読めないときもあります。)

最初はイラつくかもしれませんが、一画一画、止め、はらいをしっかり意識して書きましょう。

スピードはだんだん自然についていきますから、先ずはゆっくり書きましょう。

2.文字のバランスを考えて書く

文字には一つ一つの形があります。

その形に収まるように書くとバランスが良くなります。

例えば、「あ」は○、「す」は▽、「ふ」は△などです。

漢字でも偏は半分よりやや狭目に書くなど、文字の形を意識してください。

3.文字の形を統一する

同じ文字は同じように書けると整って見えます。

同じ文字が書くたびに変わっていたのであれば、やはり読みにくいです。

癖字でもこの統一感があれば綺麗に見えます。

自分の中で文字の形を決めて書くようにしましょう。

4.行の中でバランスを統一する

行の中心に線があると思って(慣れるまでは実際に書いても構いません)、

それに沿うように書く。

自分は右寄りが好きだというのであればそれでも構いません。

上から下までまっすぐに字が降りていくと気持ちがいいです。

5.平仮名は漢字より小さく書く

画数の少ない文字は大きく見えます。

これは目の錯覚です。

だから、平仮名や画数の少ない漢字は、他の文字と同じ大きさで書くと、

大きく見えてバランスが悪くなってしまいます。

気持ち小さく書くと丁度同じ大きさに見えます。

こうなるまでには練習が必要です。

今の世の中では実際にペンを持って手で字を書くという機会が減っています。

しかし、練習しないと上達はないので、意識して書く機会を作ってください。

特に生徒はノートやテストなど、まだ練習の余地は残されていると思いますので、

面倒くさがらずやりましょう。

せっかく良い文を書いても、見た目で×にされてはたまったものではありませんから。

2017.06.23

子供が自主的に勉強する接し方

先日この場で、「勉強ができない子供の多くは学校の授業を積極的に受けていない。」と述べました。

つまり、自分から能動的に授業を受けていないので、習ったことが明確に頭に残っていないのです。

従って、テスト前にもう一度やり直さなくてはならず、二度手間になり、

結局時間が無くなり、テストで十分な結果が出ないのです。

だから、普段から主体的に勉強する癖を付けさせることが肝心です。

今回は、そのために家庭でできること、家庭での子供の接し方の注意点を紹介します。

自分で考え決められるように導く

大人は自分の考えを押し付けがちです。

子供が十分に納得できるように説明して、子供もそれを受け入れたならいいのですが、

ついつい面倒で、「〇〇やりなさい。」と言ってします。

これでは子供がやる意味を理解できず勉強がやらされるものになってしまいます。

子供は受動的になり、人に言われたことをやるので、自分の責任転嫁をし、言い訳ばかりするようになります。

勉強を指導するとき、子供と大人の関係を見直す必要があります。

学校でもそうですが、多くの場合、大人は子供を足りない者と考え、

「教えること」は大人が足りないものを与えることと考える。

結論を急ぎ、子供に考える時間を与えず答えを教えてしまう。

答えを教えるのは簡単で早いから、教える方も教わる方もそれを当然と思ってしまう。

でも、これでは子供が考える時間を奪ってしまうことになり、主体的に学ぶ生徒にはなりません。

焦って教えて、その場で答えることはできても、

結局自分で考えていないので、真の理解にはつながらず、

ましてや既習事項を用いて応用することはできません。

勉強が依存体質になっているので、与えられないと何もできないのです。

では大人はどのように子供と接すればいいのでしょうか。

いくつか方法はありますが、とりあえず一つ述べたいと思います。

先ほどの「与える」という大人の立場を「促す」に変えるのです。

子供は「足りない」のではなく、「持っているものを伸ばす」という立場です。

答えを教えるのではなく、ヒントを与える。

解答を導き出せるように促すのです。

「こうだったらどうなると思う。」

「他にどんな方法があるかな。」

「例えば、こんなのはどう。」

という風にヒントを与える。

答えにたどり着けるように誘導してあげるのです。

こうすれば生徒が自分で考える余地ができます。

このような接し方は勉強そのものだけに限りません。

勉強に仕向けるのにも役に立ちます。

「勉強しなさい。」と言うのではなく、

「勉強はいつする。自分で計画を考えようか。もちろん休憩も計画に入れてね。」

と言う。

こうすると子供は自分で考え、与えられるものではないので、自分に責任を持つようになります。

時間になれば自分から勉強するようになり、無駄にがみがみ言う必要がなくなります。

「今やろうと思っていたのに。」

なんていわれることもなくなるでしょう。

親もいつ勉強して、いつ休憩するか分かるので安心です。

上手く計画がいかなければ、一緒に考え相談役、アドバイザーとして助言をする。

しかし注意してほしいのは、最終的に計画を決めるのは本人だということです。

このような接し方は受験校を決める時や、その他の人生の選択を考える時、様々な決断の場面で重要です。

主体的に行動できると、何をしなければならないかが自分で分かるようになります。

そして、その結果は本人の自信につながり、更なる向上心が芽生えます。

これは学校の勉強も含めた人生の勉強として、非常に大切なことです。

言いたいのは分かりますが、そこを踏みとどまって、子供自身に考え決めさせてください。

遠回りで面倒くさそうですが、長い目で見ると近道なのです。

2017.06.18

叱るということ

体罰である高校のサッカー部のコーチが解雇されました。

葛西TKKアカデミーの生徒たちの話を聞くと、

やはり彼らの学校の先生の不適切な対応が見受けられます。

学校という閉鎖された空間で、外部の目が届きにくい特質上、

この不適切な対応をなくすことは難しいように思えます。

全ての先生がそうというわけではありませんが、

どう考えても先生の対応が理不尽である場面が多々見受けられます。

体罰

私が子供のときは、正直、今でいうところの体罰はよくありました。

「本人のため」という名目である程度の先生の体罰が黙認されていました。

本当に先生が生徒のために信念と責任を持って、

適切に行うという前提のもと許されていたのでしょう。

そして、生徒も自分のために指導してくれているという信頼があるから、

多少の体罰も甘んじて受けることができたのでしょう。

しかし、その信念と責任、そして信頼関係が疑わしくなり、

生徒を支配するための暴力となることが往々にして起こりました。

この現実から、体罰はどんなことでも許されないというのが今の教育の方針です。

でも、表面化していない暴力(肉体的または精神的)は今も日常的にあります。

私は実際に生徒と接しているので、このことは断言できます。

「叱ること」と「怒ること」

大事なのは「叱ること」と「怒ること」を混同しないことです。

「叱ること」は生徒のために、生徒のことを考え、生徒をプラスに導くために行います。

一方、「怒ること」は自分のために、自分の立場・都合をよくすることを考え、自分を守るために行います。

「生徒のため」と言いつつそうでないことが、客観的に見るとよくあります。

思う通りに生徒が上手くならないから、そのストレスを生徒に怒ることで発散する。

(これは指導力不足が根本の要因と思われますが。)

自分が間違っているのに、立場上認めたくない自尊心がそれを許さない。

怒鳴る理由はこんな感じではないでしょうか。

しかも渦中にいるときは、自分でそれが気づかなかったりします。

指導者という立場で権威を持たされると途端に

自分が上で生徒は下だという変な上下関係を作り出してしまう。

だから、自分の思い通りにならないと怒る。

生徒が自分と違う意見を言うと、侮辱されたように思う。

口答えされて反抗されたように感じる。

生意気だ、気分が悪い。

だから怒って自分の強さを誇示したい。

でも、怒って表面上生徒を従わせることができても、

生徒の心はついていきません。

関係も表面的になり、指導の本当の目的は達成できません。

怒っても問題は解決しません。

むしろ険悪な状況を作るだけです。

大切なのは相手に理解させること。

冷静になり、大人として大きな心で生徒の気持ちを想像し、

客観的に状況を分析し、最善の方向に導くことです。

つまり、「叱る」には怒る必要もないし、怒鳴ったり体罰を行ったりする必要もないのです。

正しく叱る

いくら生徒のためを思い叱っても、状況把握を間違っていれば、

生徒は理不尽に思い、不信感を抱きます。

これではいけません。

だから、叱るのは非常に難しいのです。

正しく叱るにはどうすればいいのでしょうか。

先ず冷静になること。

そして、正確に状況をつかもうと努力することです。

自分で勝手に思い込んでしまってはいけません。

常に自分の状況判断が間違っているかもしれないと謙虚になることです。

だから、叱る前に生徒の言い分をきちんと聞いてあげることが大切です。

もし複数の人間が関わっているのであれば、全員の言い分を聞かなければいけません。

面倒だと言ってはいけません。

そのくらい慎重にならなければいけません。

目的は楽をすることではなく、生徒を導くことなのだから。

更に、大人として広い心で接することも忘れないでください。

発展途上にある子供たちです。

過ちもあるでしょう。

でも、それを責めて心に傷を残すのが叱る目的ではありません。

過ちを大目に見るゆとりが必要です。

よく子供相手に理屈で論破しようとする人がいます。

(あたかも論破して優越感に浸りたいような。)

相手は語彙も経験も少ない子供です。

まともに討論すれば負けるのは当然です。

子供を負かせて、「自分はダメだ。」と思わせ、

「自分の理は完全に否定された。」と思わせるのも叱る目的ではありません。

子供にも自分なりの道理があります。

それを分かってあげることも大事です。

これは多くの生徒に接した経験から分かります。

子供の考え方自体は間違っていないのですが、文脈において合わないことが多分にあります。

そんな時、大人の理屈を押し付けるのではなく、

子供の目線に立って、「なるほどそうだよね。だけどこの場合、この方がいいんじゃないかな。」

と提案するのはどうでしょう。

そうすれば子供の側に立ってくれたと安心し、心を開いて話してくれるし、

こちらの言うことも聞くようになります。

そして提案すれば、それについて考え自分で判断するようになります。

結論を与えるのではなく、自分で決めさせるのが重要です。

正しい結論にたどり着けるように導いていく。

これが指導という意味においての正しく「叱る」ということです。

閉じる

2017.06.16

期末テスト お疲れ様でした

期末テストお疲れ様でした。

今回はみんなよく頑張っていました。

本当に毎日頑張った人もいますし、まだまだ不十分な人もいました。

でも、自分なりに努力していたと思います。

とりあえず今日はゆっくり休んで、明日からまた頑張りましょう。

これで終わりではありません。

特に三年生はこれから本格的に高校入試の準備に入っていきます。

勉強も今まで以上にきつくなります。

こちらもそれぞれの状況を最大限尊重しますが、

それに甘えることなく、悔いのないようにしてください。

一生に一度くらい、「思いっきり勉強した。」と言えるほど勉強するものいいでしょう。

2017.06.07

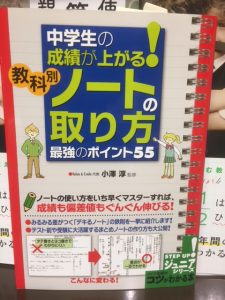

書籍紹介 『中学生の成績が上がる! 教科別ノートの取り方』

本日紹介するのは『中学生の成績が上がる! 教科別ノートの取り方』(小澤 淳 監修)です。

生徒やご両親からよく聞くのは「勉強の仕方が分からない。」ということです。

各教科の勉強を解説する参考書や問題集はたくさんあります。

でも、勉強の仕方を書いている本は少ないです。

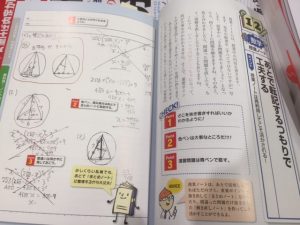

この本はカラーで見やすく、ポイントを提示して簡潔で分かりやすく説明してあります。

5教科別にノートの書き方が書いてあり、それぞれの教科で何に気を付けてノートを取るべきか分かります。

更に、この本の特徴として、実際の生徒たちのノートが見られるということです。

このような具体的な見本があると、どのようにノートを取ればいいのか非常に参考になります。

勉強の仕方は人それぞれ。

ノートの取り方も人それぞれです。

だから、これが絶対という方法はありません。

しかし、このように具体的な見本があれば、それを真似てやってみることは簡単です。

やってみて、その方法が自分に合っていればそれでOK。

だめならば別の方法を試せばいい。

実は勉強法というのは、実際にやって失敗を繰り返し、

その中で反省改善して自分で自分に合ったものを見つけるしかないのです。

従って、この本に書かれていることをやればいいというより、

この本をきっかけに自分流の勉強法を創造するという活用法が有効でしょう。

とは言え、ここに書かれたことは、ある程度誰にでも当てはまることが多いので、

非常に参考になると思います。

葛西TKKアカデミーでも勉強法の指導を行っているので、

どうやって勉強すればいいか困っている方は、是非ご相談ください。

2017.06.05

面白い記事を見つけました

面白い記事を見つけたので紹介します。

ちょっと笑えます。

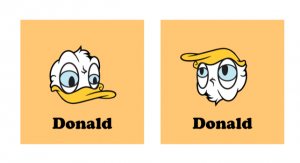

あのドナルドをひっくり返すと別のドナルドになります。

誰か分かりますか。

今、世界を騒がせているあの人です。

「かるた」じゃなくて、「カード」じゃなくて・・・。

あっ、「トランプ」だ!!!