塾長ブログ

2017.03.30

Michel Gondry

皆さん、ミッシェル ゴンドリーをご存じですか。

フランスの映像監督で、1990年代からミュージックビデオや映画を手掛けています。

私は2000年頃に始めて彼の映像を見て知ったのです。

とても衝撃的であると同時に、彼の生み出すアイデアの独創性と、計算され工夫されつくした映像に感銘を受けました。

どれもが非常に興味深いものでした。

しかし当時、彼の名前を憶えていなくて、調べることもできませんでした。

もう一度ミュージックビデオを見たいと思っても、名前が分からないので検索しようがありません。

頭の中に映像の印象だけが残り、そのまま何年もの月日が流れました。

ところが先日、あるテレビ番組に彼の映像が出て、その番組ホームページからやっと彼の名前を発見することができました。

こうして再会できたので、彼の作品を是非皆さんにご紹介したいと思います。

私同様、きっと感動すると思います。

これから少しずつ彼のミュージックビデオを紹介しようと思います。

Kylie Minogue - Come Into My World

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=63vqob-MljQ[/embed]

まずはカイリーミノーグの「Come Into My World」です。

これを最初に見たときは本当に衝撃でした。

カイリーミノーグが町を歩きながらその風景を撮っています。

最初は気づかないのですが、だんだん不思議なことに気づきます。

彼女は同じ所をぐるぐる回っているのですが、回る回数が増えるごとに本人を含め登場人物がどんどん増えていくのです。

実は前に回った映像にどんどん新しい映像を重ねているのですが、どれも計算しつくされて、ぶつかることなく自然に重なるのです。

これが実に彼らしく、こんなに繊細に先を考えながら映像を指示しているのだとすると、頭の中はどうなっているのかと思ってしまいます。

作られたのは2002年で、現在のようにCGが発達しているわけでもないのにこんなミュージックビデオが作れるなんて天才です。

しかもワンカット。

これができるまでにどれだけのリハーサルをしたのだろう。

私の一番のお気に入りです。

是非ご覧ください。

2017.03.27

最近の生徒のSNS事情

先日、SNSの弊害についてお話しました。

今回は生徒たちのSNS事情についてお話します。

私たちが子供のころにはなかったものなので、今の子供たちがSNSとどのように接しているのか予想が難しいのです。

しかし、塾で彼らから聞いたり、その活用を見たりするといろいろ分かります。

まず、彼らのネットワークの構築の早さにはびっくりします。

先日都立高校に合格した生徒たちは、合格発表の時にもうlineのグループを作り登録しているそうです。

もう友達ができたと自慢していました。

自分たちのころは友達作るのに一苦労していた気がします。

ましてや、入学前にできるなんであり得ない。

知らない同級生に声をかけるだけでドキドキして、なかなか勇気が出なかった記憶があります。

今はもう「lineに入ろう。」でいいんでしょうね。

気軽に声をかけられる時代になりましたね。

ただし、その生徒たちもlineのわずらわしさを指摘していました。

せっかく入ったはいいが、頻繁に送られてくるメッセージに対応しなくてはならず、それが面倒だと言っていました。

無視するわけにもいかず、こういう点ではこの時代の生徒でなくてよかったと胸をなでおろします。

また、SNSをうまく使って情報交換をしたり、自分が見逃した情報を得たりしています。

テスト範囲が分からないとき、宿題が何だったか確認するとき、提出物がいつまでか。

SNSを使って仲間に問いかければすぐに誰かが返事をしてくれます。

問題が解けないときも、できる仲間に聞けば答えが分かります。

わざわざ友達に聞かなくても、インターネットで単語を調べるなんてお手の物です。

面倒見のいい優等生はわざわざ自分で予想問題集を作って定期試験前に仲間に送信してくれます。

確かにうまく使えば自主学習に大いに役立ちます。

問題解決も簡単です。

しかし、思うのですが、ネットワークを使えば個々の負担が減り楽になるかもしれませんが、そもそも勉強は楽をするのがいいのでしょうか。

いろいろ苦労するから、自分も頭で考え、思考が発達するのではないでしょうか。

確かに答えは出ますが、答えが出ただけで、自分で導いた部分が少ないので、また同じ問題で解けなくなってしまう。

これでは勉強の意味がないように思えます。

他人頼りにしていると、授業中で一字一句逃さず自分のものにしようという貪欲さがなくなり、結局授業が上の空になってしまうのではないかと心配です。

助け合いはいいのですが、ある程度自立もしないとネットワークのしがらみから逃れられず、己の自由が減ってしまう。

でも自己解決できないから仕方ないと妥協し現状に甘んじる。

いささか恐ろしい気もします。

私一人の老婆心であってほしいものです。

今の子供たちはもっと柔軟に適応できると願いたいです。

SNSのしがらみには子供たち自身も苦労しているようです。

SNSは勉強の妨げになることはわかっているようで、彼らなりに何とかしようという動きもあります。

よくあるのは、携帯電話などの自分の手の届かない場所において、物理的に距離を置くというものです。

「携帯があるとつい触って、勉強しなくなる。」とよく言っています。

だから、テスト期間中などはどこかに隠してしまうそうです。

これができる生徒はまだいいのですが、完全に断つことはかなり難しいようです。

SNSは道具です。

上手に使えばとても有益ですが、下手に使えばとても有害です。

だから使う者次第。

まあ、無責任な言い方です。

しかし、残念ながら新しい技術で人類の経験が浅く、確立した方法が見つかっていないのです。

手探り状態。

これはSNSに限らず、発展には必ずついてくる問題です。

一昔前なら大人が経験から的確なアドバイスができましたが、今は大人すら未経験で結果がどうなるか自信が持てないのです。

子供から見れば頼りない存在です。

これが現在社会の実情なのでしょう。

大人も子供も厳しい時代に生きています。

2017.03.26

都立豊島高校 吹奏楽部 演奏会に行ってきました

3月25日、板橋区立文化会館にて、都立豊島高校の吹奏楽部の演奏会がありました。

中学生の時にみていた生徒がいて、彼女は吹奏楽部に所属していたのですが、せっかくの縁なので、可能な限り彼女の演奏会があるときは見に行くようにしていました。

その彼女が高校をこの度卒業し、大学に進学することになりました。

お祝いもかねて、今回も演奏会に行くことにしました。

前半はクラシックな感じでしたが、後半はポップで会場もノリノリでした。

演奏だけでなく、歌あり、ミュージカルあり、ダンスあり、エンターテイメントに富んだステージでした。

私も家族で行ったのですが、幼い娘も一緒に踊って拍手をしていました。

その生徒も今回はソロパートを見事にこなし、その成長ぶりを見せてくれました。

気づけば5年以上の付き合いになりました。

高校入学してから直接指導することはなくなりましたが、今も連絡が取れてこうやって演奏会が見れることは有難いことです。

中学生の印象が強いですが、こうやって改めて見るといつの間にか大人になったなあと感心しました。

左の青い服を着たのがその生徒です。

こうやって生徒の成長が見られることは最高の喜びの一つです。

いつまでも末永く関われればと思います。

人の人生に関われて、強い絆を作れるのが、この仕事の喜びで理想です。

だから、本気で取り組むのです。

2017.03.24

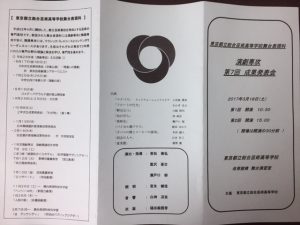

都立総合藝術高校 成果発表会に行ってきました

3月18日に行われた、都立総合藝術高校の成果発表会に行ってきました。

昨年入学した舞台表現科一年生の演劇の発表です。

シェークスピアあり、時代劇あり、コメディあり、いろいろな形態のオムニバスが9幕行われました。

私自身は演劇に詳しくはないのですが、学生らしく懸命に演じている姿に感銘を受けました。

「ここはどうかな。」「もっと発声の練習が必要だな。」「状況がよく分からないな。」など内心思うところもありましたが、それは発展途上の学生。

取り組む姿勢そのものに拍手を送りたいと思います。

まあ、自分がそこまでできる訳ではないので、偉そうなこと言えませんが。

もちろん観客が共感し、笑い、すすり泣く場面もありました。

未熟とは言え、見ている者の心をつかんだことに間違いはありません。

もっと稽古に励み、将来素晴らしい役者になってほしいと願いました。

音楽や美術に力を入れている高校はいくつかありますが、演劇はここくらいでしょうか。

少なくとも都立高校で専門にやっているのは総合藝術高校だけだと思います。

この学校の先生と話す機会があり、いろいろこの学校の入試について聞きました。

やはり、特殊な分、入試方法も一般とは異なりますし、受験の準備も違ってくるようです。

葛西TKKアカデミーでは、こちらも対応できるようになっていますので、興味のある方は是非、お問い合わせください。

2017.03.05

春の足音 その二

2017.03.05

久しぶりのお台場

お台場のガンダムがいよいよこの週末で終わりになると言うことで家族で行ってきました。

前々から一度は見たいと思っていましたが、なかなか腰が上がらず、今まで見たことがありませんでした。

お台場自体、訪れるのは6、7年ぶりでしょうか。

近いと油断して、反って行かないものですね。

歩いていくと遠方から頭部が少し、木々の上に顔を出していました。

更に近づくとたくさんの人だかり。

いつもこうなのか、最後だからなのか、結構混んでいますね。

外国人観光客も目立っていました。

海外でも有名なのでしょうか。

さすがに実物大は大きい。

見上げると、その大きさが実感できます。

後姿もりりしいです。

その後職k時をして、お台場を散策。

今やお台場のシンボルですね。

少し肌寒かったですが、もう早咲き桜が咲いていました。

最後に、娘と約束した大観覧車に乗りました。

以前、乗ったことがあるのですが、今回はなぜか内心少し怖かったです。

なんか揺れていて。

こんな感じで遠くの海まで見渡せました。

久しぶりに家族と休日を過ごした感じがしました。

自分の家族サービスもしないといけませんね。

2017.03.02

都立高校合格おめでとう

今日は都立高校の合格発表日でした。

幸いにして当塾の受験生は全員、目標の都立高校に合格できました。

おめでとう。

高校生になっても、学業をおろそかにすることなく頑張ってほしいと思います。

合格にしろ不合格にしろ、それは一つの段階が終わったに過ぎず、その結果だけにとらわれて終わらないようにしてください。

実は結果と同じ、いやそれ以上に大事なのが、結果の後どうするかです。

合格しても、それで気を抜いて、その後を無駄に過ごしてしまえば、人生にマイナスになってしまいます。

逆に思い通りの結果でなくても、その後精進し、与えられた環境で精一杯学べば、合格よりももっと多くの人生の糧を手にできます。

つまり、ここでの結果は一過程で、人生においては今後が重要だということを忘れないでほしいのです。

まだまだ長い人生、山あり谷ありでしょう。

でも前途は君たち次第でいかようにでも変わるのです。

自分の人生を輝かせるも輝かせないも自分次第です。

逃げては可能性を低くするだけです。

よく考え、勇気を持って歩んでください。

自分の人生を最後まで責任を持てるのは自分しかいないのだから。

2017.02.26

読解力の低下

最近の子供たちの声で気にかかったのは、「何を答えればいいか分からない。」「何を言っているのか分からない。」です。

つまり読解力、理解力の低下です。

それが分からなければ、どのように解けばいいかも分かりません。

この原因は何でしょうか。

以前、考える機会が減り、考える習慣がなくなってきていると話したことがあります。

ただ聞いている、ただ読んでいるでは頭の中に内容が入ってこず、右から左に抜けるだけです。

頭の中に留まれば、多少は考えるきっかけになるのですが、それすらないのです。

決して複雑な内容でなく、こちらがそれ以外に解釈のしようがないと思えることさえ分からないのです。

以前、こんな記事がありました。

「Alexは男性にも女性にも使われる名前で、女性の名Alexandraの愛称であるが、男性の名Alexanderの愛称でもある」

という文章を読ませ、

「Alexandraの愛称は( )である」

という文中の空欄を、

「(1)Alex、(2)Alexander、(3)男性、(4)女性」

の4語から選ばせたが、正解できたのは中学生の38%、高校生の67%にすぎなかった。

「週刊新潮」2017年2月2日号(新潮社)より抜粋

まさに驚くべき結果です。

むしろ間違える方が難しいのではないかと思いたくもなります。

この調査の詳細がないので詳しくは分かりませんが、例えば助詞による語句の関係が正確に理解できていない、文脈がつかめていないなど、原因はいろいろ考えられます。

確かに少々複雑な文章構成かもしれませんが、特に回りくどい表現というわけでもないと思います。

現場でよく目にするのは文を文字通り読まず、自分で勝手に変えて読んでしまうことです。

なんとなく読んで、自分の頭の中で自分の都合の良いように、文章を変化させて頭に入れるのです。

こちらが指摘すると、後で「おかしいな。なんだ。書いてあるじゃない。」と自分で口にしています。

本人も何でこのように読んでしまった分かりません。

つまり、解釈以前の問題で、文を正確に読めていないのです。

今も多くの教育機関が効率優先としてパターンプラクティスで学習を行っているが(ここではパターンプラクティスの効果に関する話は置いておいて)、そもそも問題を正しく捉えられなければ、パターンも正しく使えないのではないのでしょうか。

更に、1ページを超えるような長文(?)になると、とりあえず流して読んでいるだけで積極的に内容をつかもうとしないのです。

加えて内容が科学的なものなど、一見難しそうに思えるものであれば、取り掛かる前から白旗を上げ、読むことを放棄する。

残念ながらテストなので、成績を残すためには「答えない」という選択肢はない。

そうすると、生徒に残された抵抗手段は「どれにしようかな。」と天の神様にゆだねるか、鉛筆を転がして4分の1しかない、部の悪い賭けをするだけです。

そうなると先ほどの記事の結果も納得できます。

なぜこうなったのでしょうか。

結局、技術的発展が子供たちに考える機会を奪ったという、よくある結論に達するのでしょうか。

子供たちの置かれている環境を考えると、一概に否定はできないでしょう。

悪い意味で環境が整い、勉強がしづらくなっている気がします。

先生が言っていることを自分の頭の中で復唱してみる、文章を読むときに「なぜ。」「どうして。」「ここはこういうことか。」と自問自答してみる。

これだけでも内容理解は格段に上がってきます。

是非、頭を使うことに慣れましょう。

考えることを止めると、人に騙されるか、いいように使われて損をするので、子供たちにはそうならないように気を付けてほしいです。

テストよりも大事な、人生の教訓です。

2017.02.24

高校の入試、ご苦労様でした

とうとう都立高校の入試が終わりましたね。

ご苦労様でした。

長い間、受験勉強で疲れたと思います。

手ごたえはどうでしたか。

何であれ、今日は早く帰って、ゆっくり疲れを落としてください。

一応、学年末テストもありますから、気を抜きすぎないようにしてください。

全ての荷が下りたら、中学最後の時間を満喫して、新たな生活に向けて英気を養ってください。

みんなよく頑張りました。

2017.02.24