塾長ブログ

2022.04.20

成績の良い子供の家庭環境とは

子供たちは幼少期からの長い間、家庭で多くの時間を過ごしています。

従って、家庭環境が子供に与える影響は決して看過できるものではありません。

子供が勉強を好きになるのも嫌いになるのも、やはり、家庭の影響が大きいと考えられます。

今回は、勉強が好きな家庭の環境について考えてみます。

家庭でどのように過ごした子供が勉強を好きになるかが分かれば、自分のお子様を勉強嫌いにさせず、勉強に向き合うようにさせる参考になるのではないでしょうか。

1.家族の中がいい

いくら勉強したくても、家庭生活そのものが荒れていれば、勉強に集中して向かうのは難しくなります。

毎日家族同士がいがみ合い、大声で罵り合うようでは、たとえ直接争いに巻き込まれていなくても、見ているだけで心が暗くなり、子供たちは勉強を使用なんて気にはなりません。

逆に、家庭円満で争いなどのわずらわしさが無ければ、子供たちは安心して家庭で過ごせ、勉強に集中することもできます。

また、家庭内に争いがないということは、子供が困ったときはすぐに協力して対処することができるという意味でもあります。

「安心して頼ることができる」「少なくとも一緒になって支えようとしてくれる」と思うだけでも子供は心強く、何の心配もなく勉強に取り組むことができれば当然成績も上がります。

更に、親にとっても家庭内に争いごとが無ければ、両方の親がより多くの時間を子供に捧げることにも可能となり、常に子供の様子を見てあげられるので、勉強に限らずあらゆる問題に対して早い段階で気づき対応することができるので、子育てにおいて大きな利点となります。

2.プラスの言葉遣い

毎日否定的でネガティブな言葉を聞いていると、気分が落ち込み自信もなくなり憂鬱になってしまいます。

こんな心理状態では、一生懸命勉強を頑張ろうとは思えません。

反対に肯定的でポジティブな言葉を聞けば、子供も気持ちが明るくなり、将来の希望や自信が見えてきます。

子供が問題を起こしたときも、一方的に本人を非難し怒鳴りつけるだけでは、子供は劣等感を抱きストレスを感じます。

そうではなく、一緒に問題について話し合いどうすればよくなるか前向きな接し方をしましょう。

そうすれば失敗が学びとなり、子供の成長に大きくプラスとなって働きます。

前向きな見方、考え方ができれば、勉強でつまづいても決して諦めず、最後まで頑張れる子供になるでしょう。

3.勉強を強要しない

特に反抗期になってくると、口うるさく「勉強しなさい」というのはかえって子供の勉強に対するやる気を失せさせます。

本人もやらなくてはいけないと分かっているのだけど、どうしても始められなくて苦しんでいるときに、一方的にやっていないことを非難されれば、自分のことを分かってもらえていないと悲しくなり、怒り、逆に「親の言うことに従いたくない」気持ちが強くなって、子供の心を頑なにしてしまいます。

親としては勉強をやっていない我が子を見て焦る気持ちは分かりますが、子供を信じて見守ってあげるのも大切です。

大事なのは「なぜ勉強をしないのか」を理解して、それに合った対応をすることです。

やらない原因が「勉強が分からないから」なら教えてあげればいいことですし、「周囲の環境が勉強にふさわしくないから」ならば、それに適した環境を一緒に整えてあげればいいのです。

もし「なぜ勉強しないといけないのか分からない」「どうやって勉強をすればいいのか分からない」であれば、一緒に話し合って悩みを共有し、共に答えを考えていくといいです。

「親だから答えを教えないといけない」とは考えなくていいです。

一緒に悩むことで、「自分のために親が一生懸命になってくれている」というメッセージが伝わるだけでも、子供の姿勢に変化があります。

どうしても妥当な答えが出なくて困るときは、葛西TKKアカデミーまでご相談ください。

4.子供をよく褒める

子供が勉強していないと、よく叱る、怒る家庭が多いと思います(「叱る」は注意して改善策を提示すること、「怒る」は子供が自分の思い通りにしないことに対するストレスをぶつけ強要すること)。

確かに時には叱ることも必要でしょう。

一方的に怒って、後で「言い過ぎた」と後悔することもよくあると思います。

子供がやるべきことに対して行動しない場合の対応もとても大事です。

しかし、同様に子供がやるべきことをきちんとした時、十分な努力と結果を出したときは褒めることも忘れないでください。

叱られると子供は委縮し、「自分はダメな人間なんだ」と自分を卑下するようになります。

無能(と思い込んでいる)な自分が恥ずかしく、無力感も感じるようになって、「いくらやっても無理だ」と投げやりになります。

こうなっては勉強を頑張ろうという気力もなくなり、ますます勉強をしなくなって、当然成績も下がります。

逆に勉強がよくできる子供は、小さい時からよく褒められ自分にある程度の自信をもっています。

これを自己肯定感というのですが、これがある子供は失敗にめげず、できるまで繰り返し努力します。

また、褒めらえること自体が子供の良い動機付けとなり、勉強に励むようになります。

こうして根気強くコツコツと勉強ができる子供の成績は良くなっていきます。

ここで子供を褒めるときのコツを一つお話します。

それは「子供の行動を具体的に褒める」です。

よくテストで何点取ったなど能力を褒める親御さんが多いと思います。

それも大事ですが、注意しないと子供に結果だけを求めるように感じられ、プレッシャーになったり、テスト結果ばかりを気にするようになったりします。

結果を求められるという重圧から、勉強が楽しくなるかも知れません。

また、何でも褒めていると、褒める言葉が何だか空虚に思われ、おだてられているだけのように感じるかも知れません。

子供たちをよく観察し、「今日はいつもより30分長く机に向かって勉強できたね」とか「宿題を忘れずきちんとできたね、すごいね」のように具体的に褒めてあげると分かりやすくいいです。

小さなことでもいいので、いつもよりできていることに注目しましょう。

そうすると、子供を褒めてあげることは意外と簡単に見つかるはずです。

そして、子供も「親は自分をしっかり正しく見てくれている」と感じ、信頼と安心、公平感を親に抱くようになるでしょう。

子供たちは自分の努力もきちんと正当に評価されるということで、より勉強に頑張ることができます。

5.遺伝と経済環境

よく「子供の頭が悪いのは遺伝のせい」なんて言いますが、ある研究によると子供の知能の約20~40%が遺伝の要因で決まるもので、残りの60~80%は環境によって決まるそうです。

つまり、半分以上は遺伝ではなく環境によって左右されるということです。

高学歴な親の子供は成績がいいと言いますが、これも高学歴の親は勉強により投資できる環境にあり、勉強により投資することが有意義であることを十分分かっているので、子供に勉強させる良い環境を理解し整えているだけです。

遺伝のように見えますが、実は環境が良いだけなのです。

言い換えるならば、例え学歴の低い親の家庭であっても、環境さえ何とかなれば、子供の成績も上がるということです。

また、遺伝は「知性」に対してで、子供の性格や好みなど心とは別のものです。

環境を整え、「子供に努力すれば報われること」「勉強して新しく知ることは楽しいこと」などを理解すれば、子供は勉強に向かうようになりますし、そうでなければ勉強嫌いになって、いくら勉強にふさわしい環境を与えられても、それを十分生かせることができないでしょう。

また、経済との関係ですが、多くの調査で高所得の家庭の子供は好成績である傾向が強いという結果が出ています。

これは高所得者の方がより子供が勉強する環境、子供が成績を上げやすい環境が用意できるということでしょう。

教育により多くのお金をかけられるので、小さい頃から教材をたくさん与えられる、塾や家庭教師などより学びやすい状況を整えられるのです。

また、高所得の親は高学歴でもなるので(自身も同じように幼少から多くの教育費をかけてもらえたから)、勉強に対する意識も高く、結果として子供も勉強をより深刻に受け止めるのです。

しかし、注意してほしいのは、「家庭の所得が高いからと言って、必ずしも子供の成績が良いという訳ではない」ということです。

高所得でも成績の悪い子供もいます。

逆に言うと、「家庭の収入が低いから、必ず子供の成績が悪い」という訳ではないということです。

経済力があれば、子供により勉強に適した環境を提供できますが、経済力がないからと言ってあきらめる必要もありません。

ここは、子供の勉強に対する姿勢や考え方で大きく変わってきますから。

葛西TKKアカデミーもこの点に関しては重要視しており、「勉強したいのに、お金がないから勉強できない」では子供たちがかわいそうです。

費用など可能な限りご相談にのりますので、お金で勉強は諦めないでください。

もし、経済的にお困りで自分の子供に十分な教育をしてあげられないご家庭は是非ご連絡を。

今回も勢い余って長文になってしまいました。

申し訳ございません。

環境が子供に与える影響は非常に大きいです。

勉強ができる子供には、そうなる環境があると考えられます。

それを参考にして、皆様の家庭でも実践してみてください。

環境は心がけ次第で大きく変えられます。

最後に子育てや教育でお悩みの方は、気軽に葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。

私も子供たちのために何とか役に立ちたいと考えています。

2022.04.17

対応が難しい反抗期の子供たちとむやみにケンカしないために

中学生ぐらいになると子供たちは反抗期と呼ばれる時期になります。

成長の過程で子供から大人になる過渡期で心と体のバランスが不安定になり、何に対しても反抗的な態度を取るようになることもあります。

小さい時は「ママ、ママ。」と甘えていた我が子が悪気はないにしても、親に対して反抗的になりイライラし口答えするようになるのは親としてもつらく、これまでの恩を仇で返されたような気にもなるでしょう。

そのような態度をまともに受け取り、そのまま言い返したりケンカしたりしてしまっては事態が悪化するだけです。

では、どのように接すればいいのでしょうか。

少し考えてみましょう。

勉強をしなかったり、ゲームばかりしている子供に「~しなさい。」「~ばかりしてはダメでしょ。」などと言って叱っても中学生ぐらいになると効果はあまりありません。

小さい時は素直に言うことを聞いていた子供も、自分でいろいろ考えるようになり自分なりの考えに合わないからと言って抵抗し、時には言い返したりします。

まだ広い視野に立った考えができず、自分という狭い領域の中で自分の考える正しいこと、だんだん見え始めた社会の汚いことに矛盾を感じ葛藤する時期です。

これは人の成長としてはいたってまともで、これを乗り越えてこそより社会に適応し心身ともに強い大人になることができます。

だから、反抗期を問題と捉える必要はないのですが、それでも面と向かって反抗されると嫌な雰囲気にはなりますよね。

自分は何のために子育てをしているのか、やりがいを失ったりストレスがたまったり。

こうして親子ともども精神的に参ってしまったり、ケンカばかりするようになるのはいけません。

子育ての最も困難な時期ともいえる反抗期をどのように接するのがいいのでしょうか。

いい意味でまともに相手しない

無視をして親としての責任を放棄しろと言っているのではありません。

ただ、反抗的な子供をそのまままともに相手してしまうと、親の心が折れ疲れ、親の方がダメになってしまいます。

時には適当に流すのも大事です。

もちろん悪いことは悪いというのは必要ですが、軽く注意する程度で収めるのもいいでしょう。

悪いと分かっていてもしてしまうのがこの時期の子供たちです。

必要以上に責めると分かっている罪悪感をより大きくされるので、子供は自分を守るために反抗します。

子供に正しいことを理解させるのが目的なのが、結果として逆に心を閉ざしてしまっては元も子もありません。

意外と本人たちは分かっているのです。

勉強をしない子供に「勉強しろ。」と言っても勉強するものでもありません。

「分かっている。」「今やろうと思ったのに。」と言い返されるのではありませんか。

ここでカチンと来て怒ってしまうとケンカになり、勉強をしない口実を与えることにもなります。

先ほども述べたように子供たち自身何をすべきか分かっています。

だから、最初は子供たちに「部活とかいろいろやらなくてはいけないことがいっぱいで大変だね。」などと寄り添う立場であることを示し、子供たちの事情を聞いて理解してあげるところから始めるといいでしょう。

子供たちを正しく評価する

「叱る」ということは実は非常に上級のテクニックでとても難しい。

正しく叱らないと子供たちの心に傷をつけるだけで問題が解決しません。

「叱る」と「怒る」は区別しないといけません。

一方的に子供の悪い点を責めるだけではなく、時には認め、正しいことをやっているときは必ず褒めてあげましょう。

そうでないと子供は不公平に感じます。

この「不公平」というワードは、この時期の子供には特に敏感になっているので注意しないといけません。

そうでないと、「文句ばっかり言って、自分を分かってくれない。」と思われてしまいます。

信用のできない大人と判断されれば、こちらが何を言ってもいうことを聞いてくれません。

信頼ある人間関係を保つことはとても大事です。

例えば、手伝いをしてくれたときはきちんと感謝の言葉を伝える。

褒めるところは褒め、叱るときは叱る。

普段から子供たちに「自分を正しく見てくれている。」という気持ちにさせることは大切です。

時にはクールに

思春期の子供は大人と子供の間で自分がどうしていいか分からず苦しむものです。

心のどこかでこれまでのように甘えたい気持ちがあるものです。

それはそれで悪いことではありません。

必要な時は甘えさせてあげるのも大事です。

しかし、いつも無条件に甘やかしてばかりでは歯止めが利かなくなり、自分の好き勝手になるかもしれません。

やってはいけないことをやったときは、クールに客観的に注意することも必要です。

他人行儀ではあっても丁寧に説明し、場合によっては甘えを受け付けない。

見極めが難しいと思いますが、あくまでも感情的にならず焦らず丁寧に説得し、本人が真にこちらの考えを受け入れるように促すことが大切です。

特にルールに関しては厳しくしないと収拾がつかなくなります。

例えがゲームの時間など、子供と一緒にルールを作り、それを守らないときはルールに基づき正しく罰する。

親が罰するのではなく、ルールが罰することを理解させます。

自分で作ったルールだから、自分には守る責任があることを認識させないといけません。

サポートは直接的ではなく間接的に

小さい時は何でも手取り足取りして子供たちに教えていたと思いますが、中学生ぐらいになると親にべたべたされるのを嫌がるようになります。

そのような時は直接のサポートより間接的に支え、裏方に回るのもいいことです。

例えば宿題をしないときは勉強を直接手伝うのではなく(勉強が高度になると親も教えるのが難しくなると思いますが)、テレビを消して静かにし勉強しやすい環境を整えてあげたり、勉強で長時間頑張っている子供にはそっとおやつを持って行ってあげたりすると効果的です。

こうして親は自分のことを見て応援してくれていると分かれば、子供も勉強に精が出るでしょう。

反抗期は人間の成長において非常に大事な時期であり、言うことを聞かないから問題という訳ではありません。

子供たちが自分の価値観を確立させる時期であり、そのために紆余曲折する時期です。

子供たち自身も非常に苦しむ時期です。

大人はおおらかな気持ちで彼らを受け止め、多少の反抗は許容できるくらいの大きな器で接しましょう。

一緒になってイライラしては共倒れになります。

ルールなど守らなくてはいけないことはしっかり守らせる必要はありますが、彼らを正しく理解し、自分たちで答えを見つけ出せるように後ろからそっと支えてあげましょう。

2022.04.15

絶賛放映中!葛西TKKアカデミーがJ:COMに出ています!!!

以前ご紹介しましたが、多くの方々に見てもらいたいので、もう一度告知します。

何と葛西TKKアカデミーがJ:COM内の番組に出ます!、と言うか出ています!

J:COMはご存知ですか。

そう、ケーブルテレビのJ:COMです。

その中の番組が葛西TKKアカデミーに撮影に来ました。

私も出ています。

ケーブルテレビをお持ちの方は是非見てください。

「ケーブルテレビはないけど見たいな」という方は葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。

面白いですよ!

教室で撮影したので、葛西TKKアカデミーの雰囲気がそのまま伝わると思います。

そして、葛西TKKアカデミーがどのような塾か、皆様に理解して頂けると幸いです。

江戸川 元気!パラダイス

▽GetOver(乗り越えろ)!江戸川チャレンジャーズ

放送チャンネル:J:COMチャンネル(地デジ11ch)

放送エリア:江戸川区・台東区・墨田区

更新日:毎月1日更新

江戸川区の放送時間:

月曜~金曜 8:00~8:30、14:00~14:30、18:00~18:30

土曜~日曜 8:00~8:30、14:00~14:30、17:00~17:30

吉本芸人の「げんき~ず」が江戸川区の様々な場所に行き、面白い人物やスポット、イベントなどを紹介する地域情報エンターテイメント。

げんき~ずの二人が実際に体をはって体験し、江戸川区に元気を伝え、地域を盛り上げる番組です。

番組内容は毎月一回更新され、同じ番組を一日三回、毎日放映します。

だから、見逃しても大丈夫。

何度でも繰り返し見ることができます。

四月は『get over(乗り越えろ)!江戸川チャレンジャーズ』ということで、げんき~ずが「自分の壁を乗り越える」というテーマの下、江戸川区内の「達人」たちが出す課題にチャレンジします。

しかも、Jリーグ入りを目指す、江戸川区の『東京23FC』の選手も参加して一緒に挑戦します!

今回の放送では「体力の壁を乗り越えろ」「マジックの壁を乗り越えろ」「漢字の壁を乗り越えろ」の三つのミッションが用意されています。

葛西TKKアカデミーは三番目の「漢字の壁を乗り越えろ」で番組に協力、出演しています。

このチャレンジでは、げんき~ずの二人と東京23FCの加藤選手が塾まで足を運んでくださいました。

皆さん漢字が苦手ということでしたが、キラキラネームや漢字の仕組みを話し、漢字の興味を持ってもらって、「漢字覚え競争」をしました。

果たして結果はいかに!?ということで、皆さん番組を是非見てください。

塾の様子も分かりますし、私がどのように教えているかも見ることができます。

とにかく「嫌だ」とか「苦手だ」という意識を持ってしまうと、それだけで精神的に勉強への抵抗となり、本人は頑張っているつもりなのですが成果が出ないということによくなります。

そうならないように工夫し、勉強が楽しく、少なくとも嫌じゃない程度になるようになってほしいと思います。

そんな勉強に関する参考になればと思っています。

正直、想定し考えていたようにはならず、「もっとこうすればよかったなあ」という点も多々あるのですが、次回上手くいくように反省点を生かしていきたいと思います。

とは言え、出演者を始めスタッフの皆さんも明るく、とても楽しい撮影となりました。

また機会があれば是非やってみたいと思います。

その時はもっと上手にできるように努力します。

ケーブルテレビという限定されたメディアですが、これを通して少しでも葛西TKKアカデミーのことを知り、理解してもらえればと思います。

2022.04.14

中学生の受験勉強で注意すべきポイント

2022/04/14

高校の入試は多くの中学生にとって、初めての人生をかけた試練になります。

これまで経験したことがないので、どのようなものか、何をどうすればいいのか、さっぱり分からないという生徒も多いことと思います。

「毎日の学校の宿題をやるような勉強とは違う」ということは分かっても具体的にどう違うのかは分からない。

分からないことだらけだから余計に不安になり焦り、その場から逃げ出したい気持ちになるのも理解できます。

中学三年間の学習内容が試験範囲だから、一年からもう一度やり直さなければならないと思うと、その量の多さに圧倒されて、「本当に自分にできるのか」とやる前からもう絶望してしまう人もたくさんいるはずです。

今回は、受験勉強をするときに注意すべき点をいくつか考えていきます。

それを参考に、自身の受験勉強に役立て、少しでも安心して頑張ってほしいと思います。

1.目標を決め入試までの計画を立てる

やみくもに勉強してもうまくいきません。

先ずは自分の目指す目標(志望校)をはっきり決めることです。

やっていくうちに状況が変わり、目標も変化することもあるでしょう。

それでも構いません。

でも、最初にきちんと目標を定めないと計画が立てられません。

だから、自分が将来どうしたいのかをしっかり見つめ直し、その夢を叶えるにはどうすればいいのか、そのためにはどの高校に進むべきか考えて目標を立てましょう。

目標が決まったら、今の自分を分析し、入試までの年間計画を立てましょう。

自分は後どれくらい学力を伸ばさないといけないのか、何をしないといけないのか考えましょう。

よく分からないときは学校や塾の先生に聞きましょう。

多くの塾や学校の先生は担当する生徒を多く抱え、全員に細かく指導できないことが多いです。

その点、葛西TKKアカデミーは小規模個別指導塾なので、一人ひとりに綿密な指導ができますし、比較的気軽に相談もできます。

入試日までの日にちの中で、細かい目標(各学期の目標、三か月ごとの目標、毎月の目標、毎週の目標など)を立てましょう。

そして、これらの小さな目標は具体的であった方がいいです。

「英単語を○○個覚える」「二次方程式が解けるようになる」「鎌倉時代までの復習を終える」など。

この小さなチャレンジを積み重ねることで、最終的には大きな目標である「合格」を手にできます。

最初から遠くの山の頂上を目指そうとすると気がめいりますが、足元をしっかりと見て、目の前の一歩一歩を確実に積み重ねていけば、気がつくと登山達成していたような感じです。

自分の手が届く小さいチャレンジを成功させていけば、自分に「やればできる」という自信がつきます。

私も受験勉強で自分の書いたノートや解いた薄い問題集の数が増え積み上げられていくと、目に見える形で自分の業績が分かり、嬉しいと同時に自分に自信がわいてきました。

そして、入試の前日にその積み重なったノートや問題集を見て、「自分はこれだけやってきたのだから大丈夫」と心強くいられました。

2.自分の勉強に集中できる環境を見つける

勉強するにはそれにふさわしい環境というものがあります。

いくら勉強をしようと思っても、ゲームや携帯(SNS)など勉強を妨げるもの、誘惑になるものがあると、どうしてもそちらに気持ちが引かれ勉強ができない、したとしても集中していないので頭に入ってきません。

勉強にふさわしい環境は人によって様々なので、自分に最もふさわしい環境を早く見つけましょう。

学校や公共の図書館、近所のカフェ、塾の自習室と、勉強しやすい場所は家だけとは限りません。

また、音楽や雑音があった方が安心して集中できるという人もいます。

でも、この場合、これらの音に気が散るようならやめましょう。

そして、自分の思い込みでもいいから、「こうすれば気持ちが勉強モードになる」というルーティーンを作ると、勉強をするスイッチが入りやすくいいです。

こうして勉強をする環境が整えば、机に向かって勉強する習慣になり、親に言われなくても勉強するのが当たり前となると素晴らしいです。

ちょうど毎日歯を磨くように、何も考えなくてもそれをするのが当たり前となるのです。

生徒の中には、毎日の自分の勉強したノートや問題集を写メにとってSNSなどにあげ、周囲の人間に公表する人もいます。

こうすることで、嫌でも自分は勉強しないとけないように追い込み、周囲も報告が無ければ本人に問うことができます。

SNSを利用して上手に勉強の役に立てるよい工夫だと思います。

最初は難しいでしょうから、一日一時間でも構いません。

慣れてくれば時間を増やし、毎日4~5時間は学校外で勉強できるようになってほしいです。

3.苦手を作らない、得意を作る

受験で強いのは得意がある受験生ではなく、苦手がない受験生です。

せっかく得意教科で高得点を取っても、苦手な教科で大幅に減点となれば、結局全体としてマイナスになってしまいます。

しかも、点数は100点以上取れないのだから、苦手でマイナスが120点なら、いくら得意教科で満点を取ってもマイナスを補いきれないのです。

先ずはどのようかも平均は取れるようにもっていくことが大事です。

平均を取っていれば、他の平均的な受験生より後ろになることはない。

この土台の上に得意教科のプラスが加われば、全体として他の平均的な受験生より抜きんでることができます。

更に付け加えるなら、入試では他の受験生が答えられない問題ができなくても順位を下げることはありませんが、他の受験生ができる問題を落としてしまうと、一気に順位が下がってしまいます。

特に1点、2点の中に何十人もの受験生がひしめく中間層では、ちょっとした減点で合否が別れます。

と言うことは、どういうことに注意して受験勉強をすればいいのでしょうか。

それは基礎をしっかりとやるということです。

誰もが解ける基礎的な問題を確実に解けるようになるということです。

これができてから応用問題をしましょう。

基礎が不十分で応用問題ができないのは当然ですが、基礎ができていないと入試では大きく後退することになります。

苦手な教科も難しい問題は出来なくていいので、誰もが解ける問題をできるようになりましょう。

基礎ならハードルはそれほど高くないはずです。

苦手教科を勉強するのはつらいかも知れませんが、うだうだ考えても仕方ないので、気持ちを切り替えて深く考えずひたすら基礎固めに力を注いでください。

いくら嫌いでも捨ててはいけません。

入試はそんなに甘くなく、安易に切り捨てることは自分を大きく不利にします。

倍率にもよりますが、平均さえ取れれば合格の確立はある程度高くなります。

このように基礎をしっかり身に付けてから、得意教科を作りましょう。

元々得意教科があればいいですし、なくても受験勉強をしながら、「これなら少しは出来そう」と思えるものがあれば、入試で心強い武器になります。

ここで他の受験生に差をつけられれば、順位もグッと上がります。

なくても平均が取れればある程度は大丈夫ですが、やはり武器は持っているにこちたことはありません。

4.適度に休憩、運動をしましょう

人間が集中を持続できるのは1時間程度と言われます。

1時間頑張って疲れてきたらしっかりと休憩するのも大事です。

「時間がない」と焦るかもしれませんが、無理やり勉強し続けるより、一旦休んで心身ともにリセットしてからの方が勉強の効率が良くなります。

何もしないのもいいですが、一日一回は外の空気を吸って、軽い運動をするのもストレス発散になり、質の良い受験勉強をするうえで必要です。

ただ、休憩を取るにしてもダラダラと取っては時間の無駄になります。

「何分勉強したら何分休憩する」とはっきり決め、メリハリのある勉強をしてください。

5.受験勉強をしやすい環境を作ってあげましょう

今度は親の立場としてですが、いくら親が焦っても、結局勉強をするのは本人なので、口うるさく「勉強しろ」というのは逆効果です。

勉強部屋など物理的環境を準備してあげるのも大事ですが、いざというときは相談相手になったり自分の経験からアドバイスをしてあげたりと、精神的支えになってあげることも重要です。

子供が勉強しやすいようにテレビのボリュームを小さくしてあげたり、夜食をそっと持って行ってあげたりといった、小さな気遣いが子供には嬉しかったりします。

例え勉強は教えてあげられなくても、家族で協力できることはたくさんあります。

受験は子供だけでできるものではありません。

子供のために良かれと思って言ったのに、反発されケンカになってしまうというようなことも多くの家庭であります。

お互いに子供の将来を考えているからこそ、親子でぶつかるなんてよくあることです(特に思春期では)。

これはどちらかが間違っているという問題ではなく、単にコミュニケーションの問題です。

子供は経験が浅いので上手く表現することができません。

だからこそ、大人が賢く接してあげましょう。

親の考えを押し付けるのではなく、子供が分かるように話し、理解できるように促しましょう。

それでも、最終的な決断は子供本人にさせてあげるのがいいと思います。

このような問題も、うまくできれば子供のストレスや不安を大きく軽減できます。

初めての受験では親も子供も分からないことだらけです。

困ったときは塾に相談するのも良い方法です。

塾には受験に特化した先生もいますので、いろいろ良い提案をしてくれるでしょう。

塾によっては、学校より一人ひとりに細かく目が届くところもあります。

葛西TKKアカデミーも小規模個別指導塾なので、この点に関しては自信があります。

いつでもご相談ください。

何度も話すように、多くの生徒にとって高校受験は未知の経験です。

物理的にある程度の時期を過ぎれば間に合わなくなるので、気をつけてください。

だからこそ、早目に準備を始め、計画的かつ効率的に受験勉強を進めた方が、多くのことに対処でき、ゆとりをもって勉強に励むことができます。

合格をした自分を想像すれば、いかに素晴らしい未来が待ち受けているか分かるでしょう。

そうなれば苦しい毎日の受験勉強もきっと頑張れると思います。

困ったときはいつでも葛西TKKアカデミーにご連絡ください。

きっと皆さまの力になれると思います。

2022.04.12

終了間近!個別指導が週一6000円から!学びを諦めないキャンペーン!

コロナ禍で勉強を継続するのが難しい家庭のために実施中の『コロナ禍に負けるな!学びを諦めないキャンペーン!』も終了が近づいてきました。

個別指導で週一回6000円から行います。

これでも厳しい家庭はご相談ください(頑張りたい生徒のために一肌脱ぎます)。

誠実な葛西TKKアカデミーは安いからと言って手を抜くこともありません。

少なくとも一般学習塾レベルの授業は保証します。

頑張ればいくらでも伸ばせる個別指導塾葛西TKKアカデミーをご利用ください。

先ずはお問合せを!

今回のコロナ禍は多くの家庭に経済的ダメージを与えました。

失業や倒産、レイオフなど多くの人々が仕事を失い収入が減る、なくなるという事態。

シングルマザーなど、いわゆる社会的弱者と言われる家庭を中心に、多くの家計を圧迫しました。

コロナ禍による各家庭の減収は当然、子供たちの教育にも大きな影響を与えました。

塾や習い事にかかる費用が払えず、仕方なく辞めざるを得なかった子供たち、大学の進学を諦めなければならなかった受験生たち。

教育は基本的な人権として誰もが望めば受けられるべきものにも関わらず、今回の新型コロナウイルスによる一連の騒動から、多くの子供たちにそれが叶わなくなっています。

私も個人的にそのような話はたくさん聞きました。

「お金が足りないから勉強を諦めない」といけないというのはあまりにも不幸で可哀想な話です。

「何とかしてあげたい」と強く考えるようになりました。

そこで今回、特別キャンペーンを実施することに決めました。

その名も『コロナ禍に負けるな!学びを諦めないキャンペーン!』です。

コロナ禍に負けるな!学びを諦めないキャンペーン!

コロナ禍によって経済的に困窮し、子供たちに十分な教育を提供できない家庭向けのキャンペーンです。

家計の負担を極力軽減するために、低料金で葛西TKKアカデミーが提供する自慢の授業を受けられます。

例:中学一年生の週一回の授業、一月当たり6000円

学年や授業数によって変わりますが、この金額を基準に考えていきます。

一対一の個別指導でこの料金は、まずないでしょう。

もちろん、これでも厳しいという場合は遠慮なくおっしゃってください。

いくらでもご相談にのります(事情によっては無料でもいいとも考えています)

葛西TKKアカデミーとしては利益は全くなく、むしろ赤字ですが、子供たちの学びたい気持ちを大切に守り、彼らの明るい未来の役に立てるのであればと思い、このキャンペーンを決意しました。

これも葛西TKKアカデミーが小規模の個人経営の塾だからそこできることです。

また、料金が安いからと言っていい加減な授業をするということは決してありません。

楽しく、時には厳しく、そして本気で学べば一般の塾以上のものを身に付けることができます。

真剣に勉強を望むのであれば、この機会を是非お見逃しなく!

条件はたった二つ!

このキャンペーンに応募するために、条件はたった二つ。

①家計が非常に困窮し、十分な教育を子供にしてあげられない

②本人に学びに対する強い意志がある

この二つがあれば誰でもキャンペーンに参加可能です。

現在の学力など一切関係ありません。

特に②の本人の「勉強したい」という強い気持ちは必須条件です。

自分に資格があるかどうかよく分からない人も、とりあえずお問い合わせください。

(e-mailの方がよりスムーズかと思います)

TEL: 03-5878-0027

e-mail: tkkac2016@gmail.com

キャンペーン応募はお早めに

とは言え、葛西TKKアカデミーは小規模個別指導塾なので、そのキャパシティーには限界があります。

あまり多くの生徒を受け入れることはできません。

ある程度の人数が集まれば、残念ですがキャンペーン終了とせざるを得ません。

従って、このキャンペーンに少しでも興味がある方は、お早目のご連絡をお勧めします。

元々、葛西TKKアカデミーは一般の塾では上手くやれない生徒たちの受け皿になればと思い始めました。

結果、一癖も二癖もある生徒が多く集まりましたが、彼らの「学びたい」気持ちに応えるために、私も四苦八苦しながら、文字通り身を粉にして頑張ってきました。

新型コロナウイルスが広まり、社会に大きな影を落としてもう三年になります。

コロナ禍でもたらされた不況は、多くの人々の生活をとても苦しいものにしてしまいました。

その中で多くの生徒が学びを諦めざるを得ない状況に非常に心を痛めております。

「学びたくても学びたい生徒たちの力になる」という葛西TKKアカデミーの本来の主旨を鑑みても、このキャンペーンを行うべきと判断しました。

ただ、どうしても現実的に全ての生徒を助けることはできませんが、それでも一人でも多くの生徒を支え、彼らの将来により多くの選択肢を与えられればと考えています。

教育は現代社会において大きな要素の一つです。

教育如何によって子供たちの人生は大きく変わります。

しかし、経済格差やその他もろもろの条件によって受けられる教育に差がつくのは非常に不公平に感じます。

その状況を打開するために立ち上げた葛西TKKアカデミーだからこそ、経営を度外視した今回のキャンペーンをすべきと決意しました。

助けてもらうことに遠慮はいりません。

困ったときはお互い様、お互いに助け合いながら苦難を乗り越え、子供たちが明るい未来を信じらるような世の中を作り上げましょう。

2022.04.11

高校への受験勉強はいつからどのように始めれば間に合う?

新年度が始まり、特に中学三年生は本格的に受験勉強をしないといけません。

「まだ一年もある」なんて考えている人がいれば、それは甘いです。

入試は私立高校で1月中旬から2月下旬、都立高校では一時募集の場合2月下旬となっています。

(推薦入試は一月上旬、定時制なら三月下旬と受ける試験によって日程が異なるので注意してください)

多くの生徒はこの日程で受験が終わるので、そう考えると既に残り8~9ヶ月しかありません。

今まで「まだ先」とのんびりしていた受験生は焦らないといけません。

都立高校の入試では三年二学期の成績が入試に使われるので、それまでに評定を上げないと内申点で受験が不利にまります。

また、入試当日の試験による学力点も十分に上げないといけないので、それまでに三年生の学習事項は全て終了しているのは当然で、加えて受験のために本番に近い形式の問題や過去問を解いて、入試での問題に慣れ、解き方を習得している必要があります。

やるべきことは山積みです。

今回はいつから高校入試に向けた勉強を始めればいいか考えていきます。

いつから受験勉強を始め、どのように進めればいいか

部活と受験勉強

多くの生徒は部活に所属しており、毎日部活に忙しいので、受験勉強どころか日々の勉強にも苦労しています。

だから、多くの生徒は部活から引退するタイミングで、本格的に受験勉強を始めます。

一般的には三年の一学期か夏休みですね。

ただし、注意してほしいのは、今言ったのは「本格的に受験勉強を始めるタイミング」であって、それまで勉強を一切しなくてもいいという意味ではありません。

いくら部活に忙しいからと言って、最低限授業で習うことの基本は理解していなくてはいけません。

入試では一、二年の内容も多く出ます。

だから、部活中でも毎日の勉強を疎かにしてはいけません。

もしできていないなら、受験勉強は一、二年の復習から始めないといけないので、より多くの時間が必要となり、そのためには準備を早めるか、毎回の受験勉強の密度を濃くしていかなければなりません。

一、二年生での受験勉強

入試では一、二年生の内容も試験範囲に含まれるので、学校で習った時点で入試を意識しながら勉強した方がいいです。

可能であれば応用問題までしっかりできると、三年に入ってからの受験勉強になってから、より高度な問題に取り組める余裕ができるので頑張ってほしいです。

目指す高校のレベルにもよりますが、上位校を目指すなら当然と言えるでしょう。

このような受験生の中には、中学校に入ってすぐに入試を意識しているので、学校の勉強だけでなく塾や家庭教師などを利用して学力向上に励んでいます。

東京都は違いますが、地域によっては中一の成績から内申点に含まれるところもあるので、一年生からの勉強により熱心に取り組む生徒が多くなります。

例え上位校を目指してなくても、一、二年の内容をしっかり身に付けている方が、当然入試では有利になります。

よって、この頃から入試を視野に入れた勉強をするのは、全く悪いことではありません。

受験勉強は早ければ早いほど良く、他の受験生より一歩抜きん出ることができます。

仮に「そこまでの受験勉強は必要ない」、「部活などで忙しくてそこまで手が回らない」という人でも、最低限基礎はしっかりと理解しできるようになっていないといけません。

三年生になると、少しでも早く三年の勉強を終わらせて受験勉強に移行しないといけないのに、一、二年の基礎ができていないで三年でそこまでやろうとするとかなり無理が生じ、受験勉強が困難になります。

少なくとも日々の勉強はしっかりとやり、習ったことをその場で確実にコツコツと習得していくのは一番大事です。

地味な努力ですが、やはり最終的に勝つのはそれができる生徒です。

勉強はよく前出のことが基となって新出内容が組み立てられるようにできています。

だから、途中で一つつまづくとその後も勉強が理解できず、「分からない」がどんどん増えて、三年に入って本格的に受験勉強を始めるときに、もう一度そこまで立ち返ってやり直さないといけません。

入試までの時間がドンドン迫って焦る時期に、このようにやり直しをやっていると時間も足りなくなりますし、精神的にもより大きなプレッシャーがかかり、「もう間に合わない」と絶望して、入試を諦めてしまうかも知れません。

そうならないためにも、やり直しも容易なこの時期に「分からない」を一つずつ確実に解決して先に進みましょう。

とは言え、一年生では学校生活も小学校とは大きく変化し、勉強以外にもたくさんのことに慣れていかないといけません。

だから、必要なことはやらないといけませんが、無理をし過ぎない程度に勉強を頑張ることも大切です。

新環境からくる肉体的精神的疲労にも注意しながら、体調管理もしっかりとしてほしいです。

また、二年生になるといよいよ部活や委員会といった学校活動の中枢となり、生活もより忙しくなります。

だから、これらの活動と勉強の両立がカギになります。

そのために毎日のやるべき事柄を整理し、どうすれば効率的に限られた時間の中でこなしていけるか工夫しましょう。

毎日のスケジュール表を作り、家族全員が見えるところに貼りだすのも一つの方法です。

こうすれば家族全員が分かるので、協力して子供の勉強を直接的、間接的に支えることができます。

三年生での受験勉強

先ほども述べた通り、この時期になるといよいよみんなが本格的に受験勉強を始めます。

この時点で一、二年の内容の基礎すらできていない人は、かなり困難な道を進まなけらばならず苦労します。

そうならないように、ここまでの勉強をしっかりとしておかないといけません。

でも、一、二年の基礎ができていない人は文句を言っても仕方ないので、一刻も早く受験勉強を始め、人並みの基礎学力を急いで身に付けましょう。

時には厳しくても、部活をしながら受験勉強を進めなくてはいけません。

そこはしっかり認識し覚悟して勉強に努めるしかありません。

東京都では三年の二学期の成績が内申点として扱われますので、普段の成績を上げることも意識して、毎日の授業をしっかりと受け、定期テストで良い成績を修めないといけません。

理想としては一学期が終わるまでに一、二年の学習内容の少なくとも基礎はできるようになってなくてはいけません。

そして、夏休みが終わるまでには三年生の内容も終了する必要があります。

最低限、「ああ、こんなことを勉強するのか」くらいの理解はしてほしいです。

そうなれば、二学期から受験対策の勉強ができ、過去問や受験対策問題を解いていくことができます。

大さっぱに把握していれば、学校でやってなくても、問題をやりながら理解を深めることは可能です。

この段階までくれば、模試をドンドン受けても意義が出てきます。

本番に近い状況で実戦を通して学ぶと、学習の定着もより促され、実力もますます上がっていきます。

模試の結果と分析を踏まえ、自分に足りない点を補いながら受験勉強をすれば、合格に近づくことができます。

ただ、この時期は自分だけでなく他の受験生も本気で勉強しているので、油断をしてはいけません。

常に現状に満足して気を緩めることなく、少しでも完璧な状態を目指しつつ、入試当日を迎えましょう。

目標を下げることはいつでもできます。

でも、それは決して良い決断とは言えません。

そんなことをしなくてもいいように万全の準備を整えるのが大事です。

入試直前

入試直前になると学力を伸ばすことより、体調を整えることにより重点を置きましょう。

特に年が明けたら、こちらのモードに入った方がいいです。

それまでしっかり勉強し、この時期は学んだことを定着させ本番で確実に力を出せるようにすることが重要です。

例えば、それまで100の力を身に付けた受験生が、試験前日に徹夜して10の力を更に身に付けたとしましょう。

でも、寝不足で実力の半分しか本番で出せなければ、結局55の力しか身に付いていなかったのと同じです。

ここは余計な付け焼刃をせず、今持っている100の力を確実に全て出し切ることを考えましょう。

例え不十分だからと言ってジタバタしても仕方なく、身に付いた実力以上のものは出せないのだから腹を据えて、足りなくても自分の持っているものを全部出すしかありません。

新しい問題集をやるのではなく、これまで解いた問題をもう一度見直す。

勉強の基礎の総ざらいをする。

勉強はこの程度にして、それより体調管理をしっかりしましょう。

毎日の生活を入試当日のスケジュールに合わせて早寝早起きをして、規則正しい生活を心がける。

風邪などの病気に気をつけ、人ごみを避ける。

三度の食事をしっかり取り、バランスの取れた栄養をつける。

一日中家に引きこもるのではなく、適度に外に出て軽い運動をして、心身ともに安定させる。

十分な睡眠を取り、毎日すっきりした状態で目覚める。

このようなことをしっかりして、体調を万全にし100の力を100出せるようにしましょう。

受験生は、実は時間はもうあまり残されていないのだということを自覚してください。

学校のペースに安心していると絶対に入試は間に合いません。

自分で、時には人の力を借りて、合格できるようにしっかりと受験勉強を進めないといけません。

始めるのは早ければ早いほどいいです。

これまでしっかり勉強してこなかった人は特にそうです。

困ったときは葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。

状況を相談いただければ、入試に向けてのスケジュールや勉強法をご提案します。

もちろん、直接指導し生徒の力にもなります。

生徒は受験が未経験なのでよく分からないと思いますが、そういうときこそ経験者が語り、支え、協力して、彼らが目標達成できるように導いてあげないといけません。

入試本番まではあっという間です。

厳しく苦しいかも知れませんが、この試練を乗り越えれば「合格」というご褒美だけでなく、人間としてより大きな成長が得られます。

頑張ってください。

応援しています。

2022.04.10

中学生の塾の選び方

新年度を迎え学年が上がると勉強もだんだん難しくなっていきます。

新しい学年でもちゃんと勉強についていけるように、新たに通塾を考えているご家庭も多いことと思います。

特に中学生になると勉強がより難しくなって、これまでのように家庭で子供の勉強を見てあげるのができなくなってきます。

そこで今回は塾選びのポイント(特に中学生)を考えてみます。

塾に行く目的、理由を考えよう

塾を選ぶにはまず、子供がどうして塾に行かないといけないのか、その目的や理由をはっきりさせる必要があります。

そして、この目的、理由に基づいて塾選びをしないと自分の目指す目標に上手くたどり着けません。

塾と言っても、その形態やカリキュラム、指導科目や対象者は異なります。

自分は勉強の基礎からしっかり教えてもらいたいのに、進学塾の難関クラスに入ってもついていけないでしょうし、生徒自身もだんだん勉強に疲れてかえってマイナスになるでしょう。

だから、自分は何のために塾に行くのかはっきりさせて、それに合った塾を選びましょう。

「周りが通っているから自分もいかないといけない気がして、なんとなく塾を選んでしまった」ではいけません。

では、それぞれの理由に合わせた塾のタイプを紹介します。

1.特定の教科、科目だけ勉強したい

自分の苦手な分野や受験に必要な教科だけ集中して勉強したい人たちです。

このような生徒は個別指導塾がいいでしょう。

個別指導塾は、他の生徒と一緒に学習するわけではないので、個人に合わせて柔軟にカリキュラムや授業内容を変更してもらえます。

また、夏休みや冬休みなど長期休暇で短期の講座を受けて、特定の教科を勉強するのもいいでしょう。

2.特殊な生徒の学習環境に合わせた勉強をしたい

個別指導塾は一人の先生に一人か二人の生徒を見ます。

よって、個人の事情を先生がよく理解してくれ、それに合わせた授業を用意できます。

部活が忙しい時は勉強量を調節することも可能だし、定期テスト前に集中して教えてもらうこともできます。

従って、特に部活が忙しい生徒に適しています。

また、私立中学校など独自のカリキュラムも持っている学校の授業のフォローにも、授業内容の調節が容易な個別指導塾は向いています。

3.一人で勉強するのが苦手で、しっかりと勉強を管理してほしい

学年が上がるにつれ勉強が難しくなっていく中、自分一人で勉強をするのに自信がない生徒も個別指導塾がお勧めです。

個別指導塾は先生と生徒がいつもコミュニケーションを取りながら、分からないときはすぐに質問ができ、その場で問題解決ができます。

生徒や家庭の希望に沿った学習計画を作ってくれたり、学校の宿題を見てくれたり、生徒たちに合った勉強法のアドバイスをくれたります。

こうして生徒の勉強を近い距離から綿密に支えてもらえるので、生徒も安心して勉強を進めることができます。

4.自分のペースでどんどん勉強を進めたい

周りを気にせず自分のペースで勉強を進めたい生徒には、映像授業やオンライン授業(こちらはライブではなく配信タイプ)がいいでしょう。

本人が望めば学校より先の勉強もできますし、分からないときは同じ映像を繰り返し好きなだけ見ることができます。

また、応用問題を選んですることもできます。

ここで注意しなくてはならないことは、この場合、生徒がきちんと自己管理できて、自分でしっかり勉強を進められることが必要です。

自分のペースで進められるということは、自分のペースで怠けることもできるということです。

生徒ができなければ、周囲の人間がきちんと学習状況を把握し、進んでいないときは後押しできる体制が必要です。

5.一緒に勉強する仲間がほしい

一人では難しいが、周囲に一緒に勉強する仲間がいると「やらないといけない」というプレッシャーになってやる気が出る。

お互いにライバルになって切磋琢磨して、勉強を伸ばしたい。

他の学校の生徒とも交流したい。

このような場合は集団指導塾がいいでしょう。

一度に多くの生徒を相手にするため、進度やカリキュラムが決まっています。

同じ学校の生徒だけでなく他校の生徒もいて、一緒に勉強しながら常にテストなどで順位をつけることで競争心が芽生え、モチベーションが上がります。

自習室で勉強している他の生徒の姿が刺激になって、各生徒も「やらないと」と感じられます。

こうして同士を作って勉強したい人には、集団指導塾の方がふさわしいでしょう。

一般に成績の低い生徒は、過去にさかのぼって勉強したり、個々の特性に合わせた指導が必要なので個別指導塾の方が向いています。

成績が平均的な生徒は個別でも集団でもどちらも考えられますが、「勉強習慣はあるが成績が上がらない」生徒は個別、「成績は悪くないが勉強習慣がない」生徒はお互いに切磋琢磨する集団がいいでしょう。

成績上位の生徒は、上位向けの特別コースのある塾を選びましょう。

自分の実力を高め、高い意識のまま勉強ができます。

カリキュラムを知ろう

塾によって何を教えるのかは様々です。

どの塾も自分の希望する授業を提供できるとは限りません。

資料を見たり担当の先生と相談したりして、その塾がどのようなカリキュラムを持っているか調べてください。

英数は多くの塾で教えているのですが、国理社は指導していない、または定期テスト対策のみという塾もあります。

基礎学力養成コースとか難関校受験対策コースとか、たくさんのコースを設けている塾もあり、そこでは対象となる生徒が異なります。

自分の必要としている授業を本当に受けられるのか必ず確認してください。

カリキュラムだけでなく授業の進め方もチェックした方がいいです。

例えば、予習を前提として授業を進めていく塾なら、部活に忙しい生徒には予習時間を確保しにくいので難しいと思います。

生徒に過度な負担にならないか気をつけないといけません。

どんな先生がいるのか知ろう

塾に通うに当たって、先生は重要な要素です。

本当にきちんと指導してくれるのかはもちろん、その指導スタイル、経験とスキルや資格など事前に知っておいた方がいいでしょう。

また、例え良い先生であっても生徒との相性もありますので、うまくいかないこともあります。

集団指導で上位校を目指すクラスの先生は、豊富な実績と知識、進学校に対する情報を多く持っていたりします。

志望校に合格できるよう、生徒の成績アップのために熱心な指導をする反面、ついついスパルタが過ぎて生徒に厳しく当たる(時には生徒の心を傷つける)こともあります。

一方で基礎レベルの先生は。勉強嫌いの生徒が継続して勉強に取り組めるように優しく生徒の様子を見ながら指導を行うことが多いです。

こうして時間をかけて信頼関係と強い絆を築くのです。

また、専任の先生かアルバイトの先生かも注意しましょう。

専任の先生は長い指導経験を持ち、生徒が分かりやすくやる気になる授業を行うノウハウを知っています。

担当の教科の知識だけでなく、進学する高校の情報や受験に必要な勉強内容と方法も教えてくれます。

それに対してアルバイトの先生は生徒との年齢が近く、親しみの持てるお兄さんお姉さんと言った感じで、すぐに慣れいい意味で緊張なく勉強に取り組めます。

先ほど述べたように人間には相性があり、どんなに素晴らしいと言われる先生でも自分には合わないということもあります。

事前に、既に入塾している生徒や保護者から塾の様子やどんな先生がいるか聞くのも大事ですが、大抵塾には体験授業があるので、そこで実際に授業を受けてみて、この先生となら一緒にやっていけるかどうか考えてみてください。

評判を調べよう

最近はインターネットが発達しており、特に大手の塾であれば評判や口コミがまとめられたサイトも簡単に見つかります。

それを参考にするのはいいのですが、こういったものは個人で意見が別れたり、投稿者が深く考えずに無責任に書いている場合もあるので注意しましょう。

実際に通っている生徒や保護者の声を聞くのもいいでしょう。

しかし、いくら評判がいいからと言って、必ずしも自分の子供に合っているとは限りません。

逆に、悪い評判があっても、いざ通ってみると案外ぴったりということもあります。

大切なので、評判を信じ込み過ぎず、最終的には自分の目と耳で判断するということです。

料金について詳しく聞こう

ここが多くの保護者の方々にとって気になるポイントでしょう。

基本的に塾には次のような料金がかかります。

・入会金・年会費

・月謝(授業料)

・教材費

・テスト(模試)代

・春期・夏期・冬期講習代

・設備費

入会金は塾に入ったときにかかる費用で登録料となっている場合もあります。

年会費は毎年払わなければならない費用で、月謝(授業料)は毎月支払う料金です。

教材費は基本的にテキスト代で、業者が提供する模試やテストを受けるときは別途料金が発生します。

春、夏、冬の学校の長期休暇ではそれぞれ講習があり、多くの塾では受けるのが必須となっています。

最後に設備費は、塾で使うコピー代や光熱費などが含まれます。

授業料と設備費が一緒になって請求される場合もあります。

これらは塾によってまちまちなので、「授業料が安いからいい」と思って入塾すると、後からいろいろな名目で料金を請求される場合もあります。

また、最近はやりの「成績保証」とあるから成績が上がらないときは全額返金してもらえると思っていると、実際には細かい規定が書かれていて、成績が上がらなくてもお金が返ってこないこともあるので注意しましょう。

また、一ヶ月の授業数が4回のときと5回のときで料金が変わる塾もあります。

休んだときに振替をしてくれる塾、してくれない塾があります。

そして、振替ができない塾、できるとしても有料になる塾もありますので、こういった点も確認しましょう。

事前に「いつ、何にいくらかかるのか」「どのような料金プランになっているのか」きちんと説明を受け、疑問があれば必ず質問し、全てを明らかにしてから決めましょう。

そうでないと、「こんなはずではなかった」なんてことになります。

塾の場所や環境を知ろう

多くの生徒は学校が終わってから塾に通うので、塾に行くのは基本的に暗くなってからになります。

夜遅く生徒一人で帰らないといけないとなると、防犯上心配です。

通う道が明るく安全か確認しましょう。

また、塾が遠すぎると通うだけで疲れてしまうし、公共の交通手段を利用する場合は時刻をしっかり確認しないと、夜にバスや電車が来るまでずっと外で待たないといけなくなるかも知れません。

親が車で送り迎えするなら車を駐車する場所があるか、自転車で通うなら駐輪場があるかどうか調べましょう。

遠すぎず安全に通えるかも大事なポイントです。

最近ではオンライン授業があるかどうかも注目されています。

もし、オンライン授業があれば、家からの距離や天候などに左右されず授業を受けられるからです。

サポート体制があるか知ろう

普段の学習の指導だけではなく、進学や成績アップのためのきめ細やかなサポートがあるかどうか見てみましょう。

つまり、定期的な二者面談や三者面談だけでなく、必要な時はいつでも連絡を取り合ったり相談できる体制があるということです。

特に志望校選択において、生徒の実力や希望に合わせて、どの学校を目指すとよいかアドバイスが的確にできる塾は心強いです。

ただ教えるだけでなく、それ以外の点(時には生活や体調、悩みなどの相談)でも十分に生徒を支えてくれるか考えましょう。

安易に決めない

後で安くない料金を払わないといけないので、塾選びは慎重にしっかりやりましょう。

本当にこの塾でいいか、最後までやれるか考えましょう。

安易な気持ちで行くのではなく、お金を払って通うのだから、元を取って更にそれ以上身に付けるくらいの気概があった方がいいです。

単純に、「友達が通っているから自分も行く」ではいけません。

確かに友達がいれば安心感につながりますが、それが馴れ合いや自縛になって、本来の目的が達成できなければ本末転倒です。

協力して勉強するならいいですが、友達だからと言って、ついつい勉強以外のことに流されないようにしてください。

何のために塾に行くのかをしっかり考え、時には友達付き合いより勉強を優先できるような強い意志を持っていないといけません。

できるだけ情報を集めよう

大まかな話を聞いて、初見ですぐに入塾を決めないようにしましょう。

決断は慎重かつ的確でないといけません。

塾の先生の話や資料などできるだけ多くの情報を集めてから決めてください。

そして、一つの塾だけではなく、いくつかの塾を調べ、比較検討しましょう。

体験授業は必ず受けてください。

いくら資料や話で良さそうでも、実際に受けてみないと自分に合っているか分からないものです。

親子でしっかり話し合いをしましょう

実際に塾に通って授業を受けるのは子供たちです。

自分がお金を出すのだからと親が強制的に決めてはいけません。

逆効果です。

親子でしっかり話し合いを重ね、時には子供の意見を尊重し、子供にどうして塾に行くのか理解してもらわないと長続きしないでしょうし、期待した効果は出ないと思います。

結局、勉強は本人がするもので、周囲の人間はサポートするぐらいしかできないのです。

本人がやる気がないのに、周りがいくら頑張っても結果は出ません。

「自分は学びたい」という意思、「自分は頑張らないといけないんだ」という自覚を持たせるようにしてください。

塾選びは慎重にやってやり過ぎるということはないでしょう。

「通って合わなければやめればいいや」ではお金と時間の浪費になってしまいます。

今回述べたポイントをしっかり押さえたうえで塾を選んでください。

でも、一番忘れてはいけないことは、「塾に行って学ぶのは子供自身なのだ」ということです。

子供を無視して決めてはいけません。

しっかり話し合い、必要ならば丁寧に説明し説得しないといけません。

そして、本人が納得して合意して、ようやく塾に通う意味が出てくると思います。

更に、親子の話し合いを通じて子供自身が自分の将来をどのように考えているのかも分かってきます。

子供の夢を叶えるために、時に親は、自分の考えと違っていても妥協してあげるのも必要です。

仮に、将来の夢や進路がはっきり分かっていなくても、親子でコミュニケーションをとることは、お互いの理解と信頼を深めます。

そして、塾に入る目的や将来の目標が見えてくるのではないでしょうか。

自分の経験や失敗を話してあげると説得力が増しますし、子供も「へえ、そうなんだ」と驚き、人生の先輩としての助言を誠実に受け止めるかも知れません。

このように塾選びを親子の会話のツールとして使ってみるのもいいと思います。

子供を孤立させず、近しい関係に置いておくことは、様々な問題に対する予防にもなります。

塾のホームページや冊子などを、子供と一緒に見て会話を楽しんでください。

最後に塾選びで困ったときは、葛西TKKアカデミーにお問合せください。

決して葛西TKKアカデミーを押し売りはいたしません。

一緒に話し合い考え、お子様の未来に一番最適な塾選びのお手伝いをしたいと考えております。

塾は千差万別で、向き不向きもありますから、自分にぴったりのものを探してください。

2022.04.09

塾に入るタイミングはどうすればいい?

塾通いを検討されている方で、いつから子供を塾に行かせればいいか悩んでいる方も多いと思います。

塾は決して安くはありません。

「できれば塾に行かなくても頑張ってほしい。しかし、そのままではどんどん勉強に追いつけなくなって、成績が下がり進学が危うくなる。」などと悩んでいることと思います。

そこで今回はいつから塾に通わせるといいのか、そのタイミングについて考えてみたいと思います。

私なりの結論から申し上げますと、塾は「学校の勉強が分からなくなり、家の人間もうまく教えられなくなったら、すぐに手を打つべき」ということです。

小学校低学年では親が何とか教えることができたとしても、学年が上がり、早ければ小学校中学年くらいから手が出なくなってきます。

「学校の先生に聞きなさい」と言っても、先生の多忙さに遠慮したり、分からなくことを聞くこと自体が恥ずかしくて質問できない子供もたくさんいます。

そうなると、子供たちは勉強で分からない点を解決することができずに、そのまま放置することになってしまいます。

しかし、学校の授業は決して待ってはくれず、どんどん先に進んでしまいます。

学校の勉強の多くは前出の内容が基になって新出の内容を理解するという積み重ねになっていますので、最初の小さなつまずきをそのままにしておくと、時間が経てば経つほど「分からない」が大きくなってしまいます。

病は小さいうちに治療した方がいいのと同じく、勉強も分からないが小さいうちに対処し分かるようにする方が、時間も労力も少なくて済みます。

また、早いうちに手を打った方がいいもう一つの理由は、「分からない」がそのまま「勉強が嫌い」につながっていくことです。

「勉強が嫌い」になれば、それは問題の教科だけでなく全教科に及び、勉強することそのものが嫌になって、「やりたくない」という気持ちが強くなってしまいます。

そうなれば生徒にとって、勉強が苦痛になり、より勉強をしなくなるという負の連鎖が生じてしまいます。

嫌な気持ちが学校生活全般に広がってしまえば、学校に行くこと自体もできなくなり、学校で過ごす時間を楽しむことができなくなります。

問題行動を起こしたり、不登校の原因にもなります。

心の問題は勉強そのものが分からないという問題よりもっと解決が困難で、そのために多くの時間と労力、そして費用が必要となるでしょう。

それでも解決できないこともあります。

とにかく問題の芽は小さいうちに対処するのが一番。

少しでも「自分たちで十分に対応できないな」と思ったら、人と相談したり、塾を考えてみたりした方がいいです。

しかし、残念ながら現実には「勉強が分からない」「勉強が嫌い」がかなり進行してから、塾に来たり相談を受けたりすることが多いです。

そんな時は勉強を教える前に心のケアから始めないといけないので、非常に時間が掛かり、なかなか本題の勉強に入るのが難しいこともよくあります。

本当に、少しでも心配、不安だと思ったら、すぐにご相談ください。

実際、世間一般にはどのタイミングで塾に通わせているか

ある調査によると、中一の段階で私立公立の中学生共に50%以上が塾に通っています。

公立中学の三年生では80%以上という結果も出ています。

これは高校受験対策という点が大きく影響していると思われます。

これ以外にも様々な理由で各家庭が塾に行かせるタイミングは異なります。

代表的な例を挙げてご説明します。

1.中学入学前

中一ギャップという言葉がよく知られているように、小学校から中学校に入ると勉強の内容も学校生活もガラッと変わります。

そして、その変化に驚きうまく適応できない生徒がたくさんいます。

そうならないために、中学に入る前の小6の段階で中学校の勉強がどういうものかを教え、早いうちから慣れさせるために塾に通わせるのです。

夏期講習や冬期講習を利用して、中学進学準備として中学の勉強を早めにスタートしておけば、新年度をゆとりをもって始めることができます。

小学校ではなかった定期テストにも安心して臨めることでしょう。

特に自治体によっては、高校入試で必要になる内申点が中一からは含まれるところもあるので、そんな地域の生徒は中一の最初のテストから気合を入れて取り組まないといけません。

だから、小学6年生の段階で塾を始めるのです。

後、中学に入る前に小学校で生じた苦手や分からないを克服したいという理由で入る人もいます。

勉強面でゆとりがあれば生活面においても、新しい環境に適応するのは楽になります。

そのためにこのタイミングで入塾を考える家庭は多いです。

2.中一から中二

中学に入り最初の定期テストは易しいので、多くの生徒は悪い成績にはなりません。

しかし、勉強が進むと徐々に難しくなり、分からなくなってくる生徒が増えます。

それまで順調だったテストの点もだんだん下がってきて、生徒も含め家族全体が不安になって焦り、「このままで大丈夫なのか」と考え出します。

「分からない」に「分からない」が重なり、本人も「何が分からないのか分からない」となり、どうすればいいのかさえ分からなくなります。

そして、勉強へのやる気や興味がどんどんなくなり、勉強することさえなくなってくる。

ここで塾に相談にくる家庭が多いです。

一方、「勉強が難しくなりやらなくてはいけないのは分かっているが、子供だけではどうしてもやらない」ということで、強制的に子供に勉強させるために塾に行かせる家庭もあります。

塾に行けば授業は受けないといけないし宿題もあるので、必然的に生徒は勉強しないといけなくなります。

こうやって勉強習慣を身に付けさせようと考えるのです。

そして、塾に通えば周囲に一生懸命勉強を頑張る生徒や、熱心に指導してくれる先生もいるので、それが刺激となって生徒のモチベーションが上がることも考えられます。

こうして自主的に勉強してくれることを狙って塾に行かせるのですl

また、この時期は部活も忙しくハードになってくる時期です。

中二になれば部活の主力となり、夏休みが終わって三年生が引退してしまえば、いよいよ部活を引っぱっていかないとけない立場になります。

帰ったらヘトヘトになって勉強に手がつかなかったり、授業中に居眠りをして大事な内容を聞き洩らすこともあります。

そういうことを克服し、勉強と部活の両立を目指すために塾に行く生徒もたくさんいます。

3.中二から中三

この時期に入塾する生徒は明らかに高校受験を意識しています。

早い時期から内申点が高校入試で使われる地域の生徒は、もっと早くから定期テストの点を上げ、内申点を上げるために塾に入ります。

この時期には入試が近づき、受験がだんだん現実のものとして生徒にも感じられるようになります。

「本当に学校の勉強だけで大丈夫なのか」

「自分は高校に合格することができるのか」

人生初の受験という経験に戸惑い心配になります。

実際に公立中学校では受験に向けた勉強や対策は私立に比べかなり弱く、学校は年度内に学習項目を終わらせればいいと考えているので、最悪、入試が終わってから新たな内容を教えたり、教科書を授業中にざっと読んで終わりにすることもあります。

これでは受験に間に合いません。

だから、塾に行って自分の合格を確実なものにしようと考えるのです。

更に、塾には高校入試に関する資料や情報も多くアクセスできるので、やはり、塾に通った方が受験に有利となるのです。

意外と高校入試の仕組みが分かっていない家庭は多く、塾でしっかり相談し説明してもたった方がいいです。

塾に入るタイミングはそれぞれの授業でいろいろあるでしょうが、明らかなことは早めに手を打つのが一番ということです。

少しでも困った、不安だ、心配だと思ったら、とにかく相談してみてください。

いろいろアドバイスをくれるはずです。

葛西TKKアカデミーも皆様のためにいつでもご相談にのります。

個人の小規模個別指導塾なので、授業内容や時間、料金など個々の状況に合わせて対応することができます。

「本当にどうにかしたい」「もっと勉強ができるようになりたい」という意思があれば、葛西TKKアカデミーがきっと皆様のお役に立ちます。

因みに高校入試を考えて塾を探している場合、遅くとも三年の一学期までに決めた方がいいです。

勉強ができる生徒ならいいですが、そうでない生徒はなおさら早目の準備が必要です。

生徒によっては、三年からでは手遅れの場合もあります(物理的に間に合わない)。

二学期に入ってしまうと入試までの時間が短く、十分な対応ができない可能性が高まります。

だから、多くの塾では拒否されるか、受け入れられても個別のフォローなく他の生徒の中に入れられるだけになることでしょう。

2022.04.06

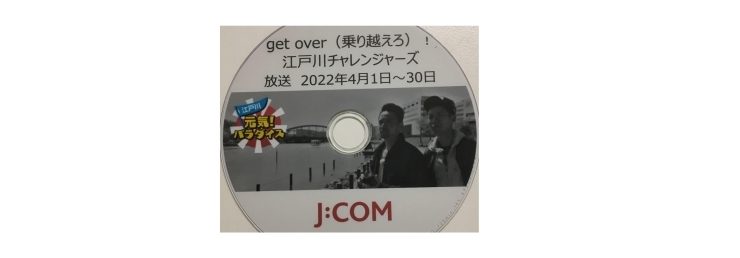

葛西TKKアカデミーがJ:COMに出ます!!!

今回は完全な告知です。

何と葛西TKKアカデミーがJ:COM内の番組に出ます!、と言うか出ています!

J:COMはご存知ですか。

そう、ケーブルテレビのJ:COMです。

その中の番組が葛西TKKアカデミーに撮影に来ました。

私も出ています。

ケーブルテレビをお持ちの方は是非見てください。

「ケーブルテレビはないけど見たいな」という方は葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。

面白いですよ!

江戸川 元気!パラダイス

▽GetOver(乗り越えろ)!江戸川チャレンジャーズ

放送チャンネル:J:COMチャンネル(地デジ11ch)

放送エリア:江戸川区・台東区・墨田区

更新日:毎月1日更新

江戸川区の放送時間:

月曜~金曜 8:00~8:30、14:00~14:30、18:00~18:30

土曜~日曜 8:00~8:30、14:00~14:30、17:00~17:30

吉本芸人の「げんき~ず」が江戸川区の様々な場所に行き、面白い人物やスポット、イベントなどを紹介する地域情報エンターテイメント。

げんき~ずの二人が実際に体をはって体験し、江戸川区に元気を伝え、地域を盛り上げる番組です。

番組内容は毎月一回更新され、同じ番組を一日三回、毎日放映します。

だから、見逃しても大丈夫。

何度でも繰り返し見ることができます。

四月は『get over(乗り越えろ)!江戸川チャレンジャーズ』ということで、げんき~ずが「自分の壁を乗り越える」というテーマの下、江戸川区内の「達人」たちが出す課題にチャレンジします。

しかも、Jリーグ入りを目指す、江戸川区の『東京23FC』の選手も参加して一緒に挑戦します!

今回の放送では「体力の壁を乗り越えろ」「マジックの壁を乗り越えろ」「漢字の壁を乗り越えろ」の三つのミッションが用意されています。

葛西TKKアカデミーは三番目の「漢字の壁を乗り越えろ」で番組に協力、出演しています。

このチャレンジでは、げんき~ずの二人と東京23FCの加藤選手が塾まで足を運んでくださいました。

皆さん漢字が苦手ということでしたが、キラキラネームや漢字の仕組みを話し、漢字の興味を持ってもらって、「漢字覚え競争」をしました。

果たして結果はいかに!?ということで、皆さん番組を是非見てください。

塾の様子も分かりますし、私がどのように教えているかも見ることができます。

とにかく「嫌だ」とか「苦手だ」という意識を持ってしまうと、それだけで精神的に勉強への抵抗となり、本人は頑張っているつもりなのですが成果が出ないということによくなります。

そうならないように工夫し、勉強が楽しく、少なくとも嫌じゃない程度になるようになってほしいと思います。

そんな勉強に関する参考になればと思っています。

正直、想定し考えていたようにはならず、「もっとこうすればよかったなあ」という点も多々あるのですが、次回上手くいくように反省点を生かしていきたいと思います。

とは言え、出演者を始めスタッフの皆さんも明るく、とても楽しい撮影となりました。

また機会があれば是非やってみたいと思います。

その時はもっと上手にできるように努力します。

ケーブルテレビという限定されたメディアですが、これを通して少しでも葛西TKKアカデミーのことを知り、理解してもらえればと思います。

2022.04.04

勉強ができる子ってどのような子供でしょうか?その特徴を考えてみます

勉強ができる子供には、ある程度共通した特徴、環境があります。

つまり、このような環境を整えると自分の子供も勉強ができるようになる可能性があるのです。

1.自主的に勉強する

勉強ができる子は自分から進んで机に着き、勉強をしています。

そんな子どもは学校などから与えられた勉強以外のことも学ぼうとします。

勉強していて分からないときは、自分から調べて答えを見つけ出すのです。

特に現代ではパソコンなど調べるツールは豊富で、これらの使い方も自然と身に付けていきます。

実はこれからの社会では、勉強そのものも大事ですが、自分が分からないとき「自ら調べ答えが見つけられる能力」が重視されます。

今では学校でもパソコンの時間があったりしますが、このような子供は既に自分から身に付けているのです。

また、自主的に勉強する子供は学びに対する意識と意欲が高く、当然学習内容の吸収も早いです。

「そんなこと言われてもうちの子は勉強嫌いでとても自分からは勉強しません。」とおっしゃる方のいるでしょう。

そうなのです。

一度勉強嫌いになってしまうと非常に厄介です。

だから、そうならないようにすることが大事です。

「好きにならなくてもいいから、勉強を嫌いにならないように。」というのは私がよく口にすることです。

思い返してください。

だれでも最初から勉強が嫌いではなかったはずです。

それを勉強嫌いにしたのは何なのでしょう。

「勉強しなさい。」「なんでこんなのもできないの。」などと大人の強要する言葉や否定的な言葉ではなかったでしょうか。

大切なのはするように導くこと。

勉強するとどんないいことがあるかと夢を持たせたり、少しでもできたことを褒めて自信を持たせてあげましょう。

そうして勉強が習慣になると、自分から勉強するのが当たり前になります。

特に時間と場所を決めると、より勉強の癖が定着しやすくなります。

2.予習復習をしている

勉強ができる子は予習復習をよくしています。

自主的に学ぶ習慣のある子供は学びに対して貪欲となり、より深く学び、そしてより新たに学ぼうとします。

その手段の一つが予習復習となり、より学習成果を高めていきます。

事前に勉強するので分からない点が明白になり、学校で何を質問すべきか分かります。

自分の学ぶべきポイントがはっきりしているので、学校の授業から学ぶ効率も良くなります。

家に帰って一日を振り返り、もう一度やったことを見直すので記憶の定着も促進されます。

学習内容がその日の思い出として残るのです。

この結果、当然テストの結果もよくなり、自身をつけモチベーションが上がって更に自主的に勉強するというプラスのサイクルが生まれます。

3.保護者と一緒に学習する

保護者と一緒に勉強すると言っても心配しないでください。

別に保護者が先生になって教えろと言っているのではありません

保護者がそばにいることで安心感が生まれます。

その日学んだことを聞いてあげると、子供は自慢げに話してくれるでしょう。

それに「すごいね。」などと相づちを打ってあげれば、子供は勉強することがもっと楽しくなります。

会話を通して子供の学習状況が分かり、つまづきや苦手などを早く見つけることができます。

そうすれば早く対策が取れるので、勉強が手遅れになることもないでしょう。

勉強そのものというより勉強の仕方のアドバイスをしましょう。

自分の経験や自分の学生時代に友達がやっていたことなどを話してあげてください。

参考になると思います。

また、親子で気軽に何でも話せる関係を作っておくと、勉強以外の学校で起きている問題、例えばいじめなども早く見つけられ、大人としても対応ができるというメリットもあります。

以前お話しましたが、これらがリビング学習の長所でもあります。

4.基礎的な学習を丁寧に面倒くさがらずにやる

勉強ができる子は基礎をしっかり身に付けています。

基礎的な学習は漢字の練習や九九のように退屈な繰り返しであることが多いです。

それを面倒くさがっていい加減にしていると、結局勉強の土台ができていないので、その後の応用もできなくなります。

最近は何でも早く効率的にと求められます。

その結果、地道な勉強法は敬遠され、面倒くさいとなります。

面倒くさいはできないことではありません。

手間をかければできるのです。

脳の発達には失敗や試行錯誤が大切です。

そこに学びのチャンスがあります。

結果を急いで、学びのチャンスを失わないでください。

また、勉強できない子供は基礎勉強を面倒くさがって、正確に丁寧に学習していません。

言われた通りせず自己流でやるので曖昧でその場しのぎになってしまいます。

学習内容が整理されて頭に入っていないので、他のことと取り違えたり混乱したりします。

楽をしようといい加減にすると、結局分かっていないのでもう一度やらないといけません。

二度手間になって反って苦労することになります。

早くても間違っていては意味がありません。

最初は急がせず、計算練習などの学習にじっくり時間をかけ、ノートも丁寧に書かせ丁寧にできるようにしましょう。

スピード練習していけば自然と身に付きます。

雑にやる習慣がつくと、後で直すのは大変です。

5.保護者や先生によく褒められる

先ほども触れましたが、人間やはり褒められるとやる気になります。

最近の教育では「自己肯定感」という言葉が注目されています。

自分に否定的な子供より、自分に肯定的な子供の方が伸びるのです。

怒られて自分に自信を失い、自分がダメな人間だと考えるようになると何をやってもうまくいきません。

上手くできないからやらない、やらないからうまくできないという悪循環に陥ってしまいます。

どんなに些細なことでもいいので褒めてあげましょう。

それが本人の自信につながり、勉強に対するやる気になります。

すぐに結果が出ないからと言って保護者はイライラせず、長い目で見てあげてください。

勉強や子供の成長というものは時間のかかるものです。

焦って不用意な発言で子供の芽を摘むことのないように気をつけてください。

以上のように、勉強できる子供な自主的に学んでおり、そこにはプラスの相乗効果があって、より学習結果を高めていくのです。

そして、そこで忘れてはいけないのが、親を始めとした周囲の大人たちのサポートが結果に大きく影響するということです。

子供のこと思う親の気持ちは分かります。

できなければ心配になりつい口うるさくいってしまうこともあるでしょう。

でも、深呼吸して一度落ち着いてから言動を考えてください。

その子供への愛情を正しい方法で表現しないと、逆効果になることをくれぐれもお忘れなく。