塾長ブログ

2021.12.17

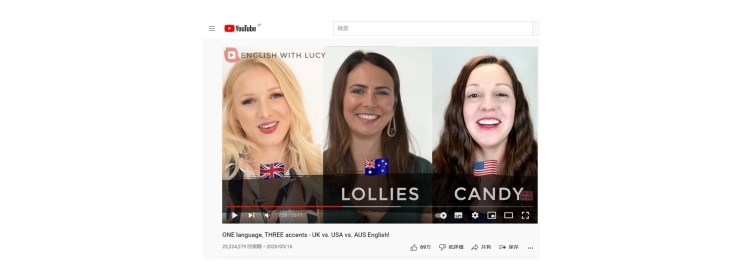

動画紹介『1 LANGUAGE, 3 ACCENTS! UK vs. USA vs. AUS English Pronunciation!』英語は一つではない!?

葛西TKKアカデミー

2021/12/17

英語に苦労している生徒は多いことと思います。

中には目にするのも耳にするのも嫌という人もいるかもしれません。

そこで今日は、英語に少しでも興味を持ってもらおうと、この動画を紹介します。

『1 LANGUAGE, 3 ACCENTS! UK vs. USA vs. AUS English Pronunciation!』へのリンクはこちら

皆さんは英語を勉強していますが、英語は一つではないということをご存知でしょうか。

実は多くの日本の学校で教えられている英語は、アメリカで使われているものが基となっています。

しかし、世界で使われている英語は、その国や地域によって様々な違いがあり、時には発音やアクセント、単語そのものが違ったりします。

英語は多くの国で話されています。

それも国際コミュニケーションの道具としてだけではなく、実際に英語で考える母語として多くの国々で使われています。

長い歴史の中で多くの経緯を経て、英語は一国の言語から多くの国で使われる言語となり、更に国際語としての地位も獲得しました。

これほど多くの地域で使われていれば、当然時間と共に言語が変化し地域差が生じます。

皆さんは日本の教育のせいで「アメリカ英語が本当の英語」なんて思っているかもしれません。

しかし、英語圏で考えるとアメリカ英語はどちらかというと特異な方で、元々のイギリス英語との違いも他の英語圏と比べ大きくなっています。

今回、ご紹介する動画はイギリス、アメリカ、オーストラリアの英語を比較しています。

この動画は同じものに対する単語が異なる代表的なものを取り上げています。

例えばクッキーはイギリスとオーストラリアではビスケットと呼ばれるのに対して、アメリカではクッキーとなります。

アメリカでビスケットと言えば、あのケンタッキー・フライド・チキンで売っているパンのようなものになるみたいです。

キャンディーはアメリカではキャンディーですが、オーストラリアではロリー、イギリスではスィーツらしいです。

これらは数ある違いの中の一部ですが、それでもこんなに違うのかと驚きます。

更に関連して、三国の発音やアクセントの違い、他の英語圏の国の英語と比較した動画もあります。

私もイギリス英語だけでなく、フィリピンやインドの英語も聞いたことがありますが、かなり違っているのが分かりました。

特にインド英語は聞き取りが難しかった気がします。

また、アメリカ英語でも黒人の方が話す英語はアクセントが強く、本当に何を言っているのか変わらなかった経験があります。

この動画は全て英語ですが、初心者でも違いが分かるように作られていますから、安心して見てください。

また、英語の比較だけでなく、ちょっとした英語表現など、英語に関するいろいろ面白い動画があるので、楽しく英語の勉強に役立てることができるのでお薦めします。

高校生くらいになれば英語もかなりわかってくるので、出演者たちの話も楽しめると思います。

英語に耳を慣らすのにも最適です。

「学校で勉強する英語はテストのための英語になっていて、おもしろくなく苦痛である」、「日本では英語がなくても生活に困らないから必要性を感じない」などの声もよく聞きます。

確かに一理あります。

でも、できないよりはできた方が、特に子供たちにとっては、自分の可能性が大きく開きます。

英語をただの学校のための勉強と考えるのではなく、「いろいろな発見がある興味深く楽しいもの」なんて捉えてくれると英語に少し親しみが持てると思います。

今回の動画をそのようなきっかけにしてもらえれば幸いです。

今はネットが発達しており、その気になれば英語に関するものは簡単に触れることができます。

映画や音楽、ドラマや一般人の登校する日常と面白映像。

言葉は完璧に分からなくても大丈夫です。

なんとなく分かれば、コミュニケーションはできます。

言葉である以上、それが第一ステップですよね。

英語に対してかしこまり、肩に力を入れて身構えるより、気軽な楽しみとして接してくれるといいですね。

そして、そこから学校の英語も身近に感じられれば、訳の分からないまま教わるよりも、より実感として学べるのではないでしょうか。

英語を楽しく頑張りましょう。

2021.11.18

明日は月食。理科で習いますが、実際に自然の神秘に触れ、好奇心を刺激できれば勉強への興味もわいてくるでしょう。

明日は月食が起きます。

天気もよく、全国的に夕方から夜にかけ、月の欠けが大きくなりながら昇っていくのが見えるでしょう。

18時頃に部分月食が最大になり、月の98%が地球の影に入ってしまいます。

つまり、皆既月食に非常に近い部分月食です。

時間になったら東の空を眺めてみてください。

月食は20時前には終わるので、月の見える見通しの良い場所から観察してみてください。

東京では街明かりが明るく、高いビルも多いので観測しにくいかもしれませんが、めったにあることではないので、是非、観測に適したスポットを見つけてほしいです。

後はタイミングよく雲が出ないことを祈るばかりです。

月食とは地球の影に月が入って、月の表面上に地球の影が落ちてできる現象です。

日食と違って影が月を隠しているので、暗いところとの境界線ははっきりとはしておらず、陰に隠れてもぼんやりと月が赤っぽく見えます。

なぜ、赤っぽくなるのでしょうか。

先ほど述べたように、日食と違い月食は何かもので月そのものが遮断されて見えなくなるのではなく、地球の影が月にかかるだけです。

陰の中と言えども月の影形は一応目に届きます(遮るものがないので)。

また、太陽からの光も、地球大気を通過する際、わずかに屈折し月を照らします。

その光が反射し、月食中であっても月の姿を薄く照らして、我々の目に届けてくれます。

ただし、波長の短い光(青など)は大気を通るときに散乱してしまい、散乱しにくい波長の長い光(赤など)だけが届くので、月が赤っぽく見えるのです。

日食と月食は中学校の理科の時間に扱われる項目で、当塾でもよく説明します。

しかし、机上の勉強では実感もなく、興味もわかないかもしれません。

このような天体ショーを自分で目撃すれば、きっと何か感動で心に残るものがあるはずです。

このような特別なイベントに限らず、日常においても身の回りのちょっとした自然に目を向けてください。

少し気をつければ、知の感動は日常にあふれています。

何気ない見過ごしていたものに、何か新発見があるかもしれません。

そうでなくても、純粋に花をめでたり、昆虫や動物の不思議さに触れることができれば、もっと知りたいという意欲がわきます。

このように自身の経験が学校の授業と結びつくと、勉強はもっと楽しくなります。

これは理科に限ったことではありません。

どの教科も自身の経験とつながったとき、それは現実のものとなり、より強く心に刻まれ理解も実感を伴って深まります。

大事なのは発見し、実感し、想像することです。

そうして思いを巡らせ、自分なりの解にたどり着いたとき、人間の知的喜びは最高潮になります。

このような経験を沢山すれば、知的好奇心も高まり、勉強が楽しくなるはずです。

個別指導塾葛西TKKアカデミーは常に生徒たちが楽しくなる授業を心がけています。

つまらなくならないように、いろいろ工夫します。

勉強は苦しみではなく、喜びなんだと思えるように努めています。

このように知的好奇心を刺激することは、ちょっと工夫すれば家庭でもできるのです。

親子が一緒に何かする。

料理でも工作でもハイキングでもいい。

不思議だなと思えることはたくさんあります。

どうか皆さん、そのようなチャンスを逃さず、答えを教えるのではなく一緒に考え話し合ってみてください。

そうすれば子供はどんどん学びに飛び込んできますから。

明日は年に数回の天体イベント。

貴重な夜をお楽しみください。

2021.11.16

受験は大変。本人だけでなく家庭全体でイライラ。でも、それは異常ではありません。どこの家でもよくある普通のことです。

受験勉強で本人も大変かもしれませんが、親も不安や心配でストレスが溜まっている家庭が多いともいます。

なかなか子供が勉強してくれず、「これで大丈夫なのか。」とかこちらの焦る気も知ってか知らずか、あまり慌てている様子も見えない。

こちらが受験失敗したら子供の人生がどうなるのかと心配すればするほど、当の本人がのんきにしているのが頭にくる。

または、こちらが焦って本人のためにあれやこれや声を掛けると、「うるさい!」などと言われ「誰のために言っているんだ。」なんてカチンと来て、そのまま親子喧嘩、そしてその後の気まずい雰囲気に家庭内の関係がぎくしゃくしてくる。

そして、後で「言わなきゃよかった。」と自己嫌悪に陥ったり、「なんでわかってくれないの。」とより不信になって、「こんなに自分は一人で頑張っているのに、誰も理解してくれない。何にも報われない。」と嘆く気持ちにもなります。

でも、これは異常なことではありません。

どこの家庭での起こりうることです。

「自分ばかりなぜこんなに苦しいのか。」などと思う必要はありません。

受験では大なり小なり、どこの家庭でも衝突が起こるもので、それは家族が真剣に子供のことを考えているからこそなのです。

もちろん、そうは見えなくても子供たち本人も悩み苦しんでいることが多いです。

確かに辛く苦しいかもしれませんが、それが受験というものの試練であり、だからこそ価値があり、それを乗り越えたときは(必ずしも合格と言う意味ではないですが)本人だけでなく家族全体が大きく成長するのです。

親とは報われない仕事?!

「親の心、子知らず」とはよく言ったもので、なかなか自分を分かってもらえないというのは親としてはつらいものがあります。

子供のことを思って言っているのに分かってくれない。

時には反抗までされる。

それでも子供のために心労をつのらせる。

「子育ては報われない。」

自分の子への愛情が強ければ強いほどそう思いがち。

実際に、すぐに感謝されるわけでもなく、時には憎まれもする。

それでも子供の将来を考え、そしてそんな未来での我が子の幸福を願い、その時自分の苦労は実を結ぶと信じ、親として懸命に責務を果たそうとする。

特に受験となると親が子供のこと、彼らの人生と将来を考えるからこそ、より真剣に考え、子供のためと思って嫌われる汚れ役であっても、自分が信じる正しいことを主張する。

そして親子で衝突し、険悪な空気に家庭がなってしまう。

でも、それで悩まないでください。

むしろ、それは子供のことを真剣に考えている証です。

しかも、これは受験生を持つ多くの家庭で良く起こることで、決して特別なことではありません。

だから一人で悩まず、誰かに打ち明けてみると意外にも多くの共感が得られるものです。

そして、多くの受験生を持つ家庭が経験すると言ったように、かつて受験を経験した家庭でも似たようなことは起こっています。

よって、このような先輩お父さん、お母さんに話してみるのもいいでしょう。

きっと良いアドバイスがもらえますよ。

もちろん、多くの受験生を見てきた葛西TKKアカデミーもお役に立てると思います。

子育ては一人でやらなければならないものではなく、伝統的にも多くの人々が関わりあってするものです。

衝突しなくても分かり合えればいい

子供のために言っても、経験が少なく世間のこともよく知らない子供たちは、自分の考える限られた世界の中で正しいことを主張します。

これも自分のことをよく考え、自我が発達し、思考も高度になってきた証拠です。

でも、まだまだ未熟なところも多いので、自分の考えの矛盾を解決できなかったり、現実をよく知らないから軽率な判断をしたりします。

それが親から見れば誤りであることは明らかでも、彼らには理解できないときがあります。

これがよくある衝突の原因です。

つまり、分かり合えないことが原因ならば、お互いに分かり合えるように努力をすればいい。

でも、実際、相手が分かるまで十分に話し合いをしているでしょうか。

自分の考えがお互い上手く表現できなかったり、相手の考えを正しく理解できなかったり。

いつの間にか、自分の主張を言い張り、意見を無理やりでも通すのが目的になっていませんか。

分かり合うというのは、お互いの歩み寄りだということを忘れないでください。

そして、歩みよりのためには普段から相手を理解することから始めなければなりません。

ここは人生の先輩である親から努めた方がいいでしょう。

先ずは、相手に話させ、それをしっかり聞くこと。

例え自分とは違う考えであっても、否定するのではなく、なぜそう考えるのかを分かることです。

そのためには普段から子供が話しやすい環境を作らなくてはなりません。

気軽に話せる関係、そして何を話しても人格を否定しない。

そのような寛容さがなければ相手は安心して話すことはできません。

「なるほど」「そうなのか」と相手の考えを受け入れ、相手の視線に立てるようになれば、こちらとの妥協点も見えてきます。

明らかに間違っていると思えることでも、頭ごなしの否定はいけません。

なぜ間違っているのか、本人自身が考え自分で答えを導き出せるように「誘導する」のがいいです。

「誘導する」というのは、正面からぶつかるのではなく、最初は相手と同じ方向を向き、一緒に歩む中で少しずつ方向を変えていく方法です。

だから、「誘導する」ためにも、先ほど述べた「最初に相手の立場に立つ」ということが必要となるのです。

こうしてお互いに自分の主張を押し付けあうのではなく、相手のことを理解できれば、自分の意見の何が妥当で何が妥当でないか、何ができて何ができないかなどが見えてきます。

そして、家族としてみんながより納得できる、現実的な回答が導き出せるのではないでしょうか。

上手くいかないと分かっていても、子供のしたいことをさせるべき?!

それでも子供が譲らないときは、失敗すると分かっても子供のやりたいことをやらせてみるのもいいかも知れません。

子供が人生経験が少なく、世間のこともよく知りません。

親から見れば明らかに上手くいかないと分かっていても、自分の考えを曲げないこともあるでしょう。

そのような時は、思い切って本人のやりたいようにやらせるのも一つの方法です(もちろん金銭的に物理的に無理な時は仕方ありませんし、人間として外れるような場合はいけませんが)。

人間の成長には失敗の経験も必要です。

人間は失敗から多くのことを学びます。

そして、実感として学んだからこそ、より大きく成長できることもあります。

長い人生、回り道をするのもいい経験です。

まっすぐゴールにたどり着くばかりでは、人間としての厚みがなくなります。

時にはもがき苦しみ、人とは違う道を進むのもいいかも知れません。

人生は科学の実験とは違い、この道を進んだ場合と進まなかった場合で人生がどのように変わるか、どちらが良いのかという比較はできません。

こちらの道が案外よかったかもしれないし、やっぱりよくなかったかもしれない。

でも、それは分からないことです。

選んだ道以外はあり得ないのです。

だから、比較してどちらの人生が幸せと断言することはできません。

また、親としては楽で安心な道を歩んでほしいのはよく分かりますが、最終的には本人の人生、自分で決めさせるのが大事かもしれません。

親の言う通りでうまくいっても、自分の決断でない場合、本人の心に後悔の念が残る可能性があります。

自分で責任を持つという意味でも、本人で決断させることは大事です(親は子供が死ぬまで寄り添えるわけでなく、子供が自立できるようにしなくてはいけません)。

親がやってはNGなこと

子供の進路を考えるとき、話し合いによってお互いに納得のいく結論を導き出せれば一番です。

でも、これは簡単なことではなく、時間も手間もかかります。

忍耐や慣用など、精神的にも試されることが多いです。

でも、そんなプレッシャーに勝てず手っ取り早く解決しようとして、親と言う立場を利用した強権を発動してはいけません。

子供の主張を無視した親の考えの押し付けは、子供の心に消えない傷を与え、その後の人生において考え方を大きくゆがめてしまうかも知れません。

これは絶対にいけません。

子供の生きる気力を奪い、人生を台無しにしてしまうかもしれません。

「親の言うと通りにすればいい」と言って、実際上手くいくのかもしれませんが、子供の同意のない押し付けは、そうでない危険性を私は恐れます。

特に親の立場、権威を利用した次のような言葉はNGでしょう。

「言う通りにしないなら○○させないよ(または「○○やめさせるよ」)」

「そんなんだったら、もう知らない」

「それなら親子の縁を切る(または「家から出ていけ」)」

「これまでどれだけお金がかかっていると思ってんの」

「○○ちゃんがうちの子だったら(または「あなたが私の子でなければよかった」)」

これらの言葉を言われたら、子供にはもう反論の余地がありません。

言うことに従うしかないでしょう。

でも、これでは子供の人格を殺してしまいます。

ついついイライラの勢いで言ってしまいがちですが、やめましょう。

これらの言葉は強すぎて、一度放ってしまえば取り消しが難しく、しかも、子供の心に深く突き刺さるでしょう。

軽い気持ちでも、本心でないにしても、冗談であっても言わない方がいいです。

受験勉強は異常です。

子供の将来をめぐって誰もが分からず、不安になり、焦り、混乱します。

まともな精神ではいられません。

でも、それは子供のことを本気で考えているからこそ。

しかし、そこには注意すべき点があるのも忘れないでください。

不用意な言動が子供の人生をダメにしてしまうかもしれません。

親としては非常に難しい立場に立たなければならないこともあるでしょうが、それは子供のためと思い気持ちを落ち着かせて上手に立ち振る舞ってください。

でも、どうしてもうまくいかないときは、一人で悩まないでください。

そして、一人で解決しなければならないとは思わないでください。

外に助けを求めていいのです。

同じような悩み、苦労を経験する人はたくさんいます。

そういう人たちがお互いに助け合い励ましあえば、子育てはより健全にできると考えます。

今はつらいかもしれません。

でも、いつか必ず夜明けは来ます。

葛西TKKアカデミーも応援します。

受験は厳しいですが、みんなで頑張りましょう。

2021.11.14

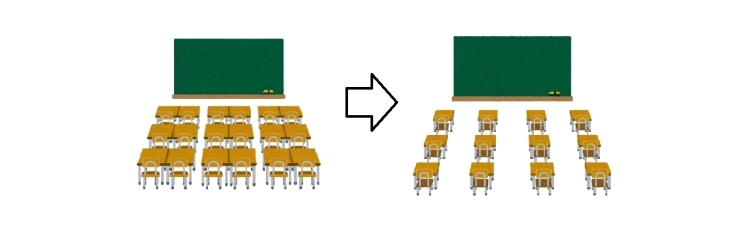

今日の気になるニュース「公立小学校は35人学級に40年ぶりの見直し!?」一クラスの人数が多すぎると以前から私は訴えていたのですが、果たして…。

もうすぐ冬休み。

葛西TKKアカデミーでは現在、冬期講習受講生受付中です。

新規生徒は無料。

この機会に葛西TKKアカデミーで勉強し成績をアップしましょう!

本日、ちょっと気になるニュースがありましたので触れたいと思います。

ニュースによると現在は一クラス40人と定められている公立小中学校の学級基準に関して、政府は小学校のクラスに限り全学年を対象に五年をかけて段階的に人数を減らし、最終的に35人まで引き下げる方針を決めたようです。

文科省は30人までの引き下げを考えていたようですが、改変の効果を疑問視した財務省の反対により、小学校に限り35人という妥協点で落ち着いたようです。

世界的(特に欧米)に見ても日本の一クラス当たりの人数は多く、これらの大人数を担当するだけでの教員の負担は多く、一人ひとりに寄り添った、細かいところまで行き届いた教育が十分にできていません。

少子化となっている現在においても、法律上一学級の人数は以前と変わらずに至っています。

子供の人数が減ったにもかかわらず、親の学校教育への期待は以前にもまして高まり、これまで以上に質の高い教育が教員に求められました。

多くの教員は自分の担当のクラス以外に部活動や員会活動、学校行事などやるべき仕事は多く、いつも遅くまで時間外労働をしなければならない実情から、ブラックな職場というイメージが強く、大卒生にも教員は敬遠されています。

実際の現場でもその激務に耐えられず退職する教員も少なくありません。

このような実態にもかかわらず、未だに労働環境は改善されず、40人もの生徒を担当するのは困難の極みです。

教育の重要性を考えるとき、現状では十分な学びを提供できないことは明白であり、それを改善するためにも一クラス当たりの人数は多くても20人くらいにすべきと私は訴えていました。

もっと教育に予算を割き、子供たちにより良い教育環境を与え、楽しく希望に満ちた学びを提供できるように、設備などの面だけでなく、教員などの人材の面に関しても十分な投資をすべきです。

しかし、ITCなど設備整備も随分前から言われているのに一向に進んでいませんし、教員が万全の体制で教育に取り組めるような労働環境の改善も進んでいません。

今回の決定が少しでもこれらの問題解決につながればと思うのですが、この程度ではさほど効果も期待できないかもしれません(やらないよりまし程度?)。

最近の教育改革がそうであったように、現実を見ない理想論と口頭だけのパフォーマンスにならないよう願っています。

子供たちの将来がかかった問題ですので。

今回の少人数制に動いたきっかけは、やはり新型コロナウイルスによる学校教育の混乱があったようです。

しかし、先に述べたように予算の段階ですでに財務省からケチが付いており、ちゃんと中味の伴ったものになるのか心配です。

また、単に人数を減らしただけで終わりという安易な考えにならず、真剣に現場を見据えて子供たちのことを考えて、細かいところまで行き届いた改変をお願いしたいです。

一クラスの人数を減らすということは、当然クラス数は増える訳で、その分の教室は確保できるのでしょうか。

増えたクラス分の教員はきちんと用意できるのでしょうか(現状でも教員になる人は少なく人数が不足しているのに)。

また、教員一人ひとりの指導能力はどうなるのでしょうか。

文科省の目指す新しい教育を正しく理解し実行できる人材の育成はできるのでしょうか。

生徒だけでなく教員の生活の質も保証できるのでしょうか(本業である教育に自分の力を十分注げるくらいのゆとりのある職場)。

ブラックのイメージのついている教員という仕事を魅力あるものに変えていかないといけません。

問題は山積しています。

でも、子供のために教育を少しでも良くしていこうという情熱は失ってほしくありません。

学校教育の関係者は、日本の将来を担う子供たちのために、全力を尽くしてほしいです。

私も公教育の枠からは少し外れますが、それでも子供たちの未来を真剣に考えているものに一人として、教育が彼らにとってより良いものであるように願い、そのためにできることがあれば何でもする覚悟でいます。

2021.11.14

一番複雑な漢字は何でしょうか

皆さんにお聞きします。

最も複雑は漢字は何でしょうか。

薔薇の「薇」でしょうか。

憂鬱の「鬱」でしょうか。

いえいえ違います。

パソコンのIMPパッドを調べてみると次のようになりました。

30画:厵 韊 驫 鸞 鸝 鱺

31画:灩

32画:籲 龖

33画:龗 鱻 麤

34画:䯂

画数が多いので字を大きくしてみましたが、まだ複雑すぎてよく分かりませんよね。

実はArtBookという芸術を紹介するサイトに上のような漢字がありました。

「ビャン」と呼んで、中国の麵を表すそうです。

ちょっと下にスクロールすると出てきます。

日本にはない漢字ですよね。

何と画数は56です。

気になったので、他にも調べてみました。

すると上には上がありました。

すると「雲」を三角に三つ並べた下に「龍」を同じく参画に三つ並べた「たいと、だいと、おとど」という字があるそうです。

苗字の一つらしいですが実在したかどうか不明の伝説の漢字だそうです。

ちなみに画数は84です。

ちょっと笑ってしまいますね。

他にも「鏡」という漢字を四角に四つ並べた「かがみ」という漢字があるそうです。

これは76画。

宮沢賢治が自身の小説の中で使った漢字だそうです。

これも本当に実在したのか怪しいですね。

宮沢賢治自身が作った漢字じゃないでしょうか。

調べればもっと画数の多い漢字も出てきますが、ここまでくると本当かどうか非常に疑わしくなります。

是非調べてみてください。

冗談かと思うものも出てきます。

でも、こうやって好奇心を強く持っていろいろ調べることは非常に面白いし、楽しいです。

学校の勉強もこんな風に生徒の好奇心をくすぐり、自分から進んで学べるようになるといいですね。

葛西TKKアカデミーは、いつも生徒たちが興味を持ち、勉強を楽しみ、知への喜びを感じられるように努力しています。

2021.11.13

定期テストの勉強はこうしよう!

定期テストが近づいてきました。

勉強ははかどっていますか。

よく勉強の仕方が分からないと質問されます。

勉強の仕方は人それぞれで合う合わないがありますが、とりあえず基本的なことを話します。

基本は教科書とワーク

「何を勉強していいか分からない」と言いますが、定期テストの場合、テスト範囲も限られていますし、出題も教科書とワークがほとんどです。

数値が少し変わったり、中にはそのまんま出題されることもありますので、この二つをしっかりやれば6~7割くらいは取れます。

しかも、ワークは課題として出るので、ワークをきちんとすればテストもできるようになるとの意図で課題が出されます。

だから、いかに早く課題(ワーク)を終わらせるかが重要になります。

早く終われば残った時間を確認と練習に使え、学習内容の定着がより確かなものにできます。

一度やってできなかった問題だけをもう一度やる。

それでもできない問題をもう一度やる。

これを繰り返して最終的に全ての問題が解けるようになれば大丈夫です。

このようにできなかった問題ができるようになるには時間が掛かります。

だからこそ、最初の一回は早く終わらせた方がいいのです。

できればテスト発表があるまで待つのではなく、学校で習ったらその日のうち、遅くてもその週のうちに、ワークや教科書の問題をやってみて、自分が本当に解けるかどうかの確認をしてほしいです。

そうすれば、勉強内容の確認の時間が十分確保できますし、必要であれば更に高度な応用問題にさえ取り組むことができます。

結果、より高得点を狙えるのです。

いい加減な勉強やごまかしの勉強はかえって自分を困らせる

しかも、問題に取り組むときは一問一問丁寧に解きましょう。

よく本番じゃないからと言って書き方が雑だったり、正確に書かなかったり、書くことさえしなかったりする生徒がいます。

練習できちんとしない生徒はたいていテストでも同じようにいい加減な解答をして×にされます。

「ちゃんと本番ではできるから大丈夫」という生徒に限って間違えます。

練習でも本番と同じ気持ちで真剣にきちんと解きましょう。

また、ギリギリまで(テスト前日まで)何もせず、時間がないと言って焦って課題をやり、しかも答えを写すだけという生徒がいます。

自分で考えず答えを写しているだけなので、いくら体裁を整えてやっている風で提出していても、当然テストでは問題が解けません。

課題は全部○になっているからと言って、学校の先生はそれが本当に実力でやったのか解答を写しただけなのかは分かっています。

困るのは本人だからあえて言わないだけで、決してごまかせたとは思わないでください。

一生懸命考えてどうしても分からず、解答を参考にして理解するならいいのですが、そうでなければ何も身に付きません(この最初の「一生懸命考えて」という部分が肝心です)。

仮に前日に解答丸暗記で、定期テストを何とかやり過ごしたとしても、受験勉強の時に困ります。

焦った丸暗記はテストが終われば全て忘れてしまいます。

結局何も習得できていないので、また受験勉強で同じことを繰り返さないといけない。

入試という重要な試験前の時間が非常に足りないときに、またやり直さないといけないというのは、自分をかなり不利に追い込むことを意味します。

このような愚かしいことにならないためには、やはりその都度その都度の勉強をしっかり丁寧にそして確実にするしかありません。

そうすれば定期テストでいい点が取れ、受験においても無駄なく効率的に勉強ができるので、入試合格の可能性がぐんと上がります。

その場しのぎのごまかしの勉強は、後で自分を苦しめるというのを肝に銘じておいてください。

結局長い目で見ても、丁寧でコツコツの勉強が強いのです。

暗記型と積み上げ型

国語、理科、社会は暗記型で数学、英語は積み上げ型とよく言います(個人的にはこの分け方は好きではないのですが)。

暗記型の教科はいかにたくさんの用語などを覚えられるかが学習の中心になります。

この場合、その用語だけ(覚えなくてはいけないものだけ)を覚えようとしてもなかなかうまくいきません。

人間の脳は脈絡もなく一つのことを覚えるのは苦手です。

何かきっかけになるものや意味あるものと関連付けた方が、それをヒントにして思い出すことができます。

分かりやすい例が歴史の年号でしょう。

794年平安京の遷都を覚えようと「794年」ばかり考えるとなかなか覚えらません。

しかし、「鳴くよ(794)ウグイス平安京」とすれば簡単に覚えられます。

記憶を促すのは印象と回数です。

この両者を最大限にできれば、長期の記憶として残ります。

工夫をしてみてください。

「人に言ってもらう」というのも一つの良い方法です。

一方、積み上げ型は前のことが土台となり、新しいことを学ぶタイプです。

数学と英語が日本ではこの部類に入るようです。

前のことがベースになって今があるので、分からないときはずっと振り返り、立ち止まり、学び直さないと先に進めません。

よって分からない問題が出てきたとき、自分はどこまで戻る必要があるか考えないといけません。

その時は大変でも原点に戻り、一から理解していかないといけません。

もちろん、先生や友人に教えてもらってもいいです。

こうやって抜けているところを埋めていかないといけないのが、積み上げ型の特徴になります。

より高得点を狙うならワークと教科書だけではなく、授業でやったこともしっかり身に付けましょう

このようにワークと教科書が基本ですが、それはそれは基礎的な問題を解くためで、より高得点を狙うには不十分です。

更に学校のプリントや授業で先生が話したことなども復習しましょう。

よくプリントをなくしたり、ぐちゃぐちゃで使えなくなったりする生徒がいますが、プリントも大切な教材ですからクリアファイルに入れるなどして、しっかり保管してください。

また、授業中のノートも板書だけでなく、先生の話したことも大事だと思えば書き留めておきましょう。

ワークや教科書にないものだから失われると残りません。

これらがあるとないとでは大きな違いになります。

特に教科によっては、教科書をあまり使わず自分の作った教案に基づき授業を進める先生(理科、社会の先生が多いです)がいます。

そういう先生方のテストは教科書よりも授業中で話したこと、やった内容が重視され、そこから出題されることも多いので注意しましょう。

また、学校の教材ができるようになれば、追加で難易度の高い問題集などやってもいいでしょう。

ただ、個人的には他のものに手を出すよりは、今あるものをより完璧に仕上げた方が定期テストの場合はいいと思います。

以上、簡単に定期テスト対策としての勉強法を考えてみました。

後、もう一つアドバイスするなら、自分の好きな教科ばかりやるのではなく、苦手な教科もしっかりやりましょうということです。

好きな教科はやっていても楽しいし、苦手な教科はつまらなく苦しい。

でも、受験などを考えたとき、得意な教科を持っているより、苦手な教科がない方が強いのです。

これは五教科の総計で評価されるからです。

だから、点の取れない教科を嫌いにならず、頑張って何とか人並みにできる、少なくとも基礎は身に付けるようにしておくと後が非常に楽です。

定期テストはそのまま入試にもつながるということを忘れずに、毎回の定期テストをきちんとしましょう。

勉強の仕方が分からない、勉強を教えてほしい、新しい問題を解きたいなど要望があれば、気軽にご連絡ください。

葛西TKKアカデミーはただ今、定期テスト前で全ての生徒(塾生でなくても可)に塾を開放しています。

勉強しやすい環境で、分からないことはすぐに聞ける葛西TKKアカデミーを存分に利用してください。

皆さんのご健闘をお祈り申し上げます。

2021.11.13

葛西スペースの英語チャットに行ってきました。雰囲気のいい空間でドリンク片手に英語でおしゃべり。時がたつのも忘れてしまいました。

昨日、『葛西スペース』というところで行われた、英語によるおしゃべりタイムに参加しました。

ここでイギリスからのネイティブスピーカーの方を呼んでの、チャット(おしゃべり)タイムがありました。

語学力は使っていないとどんどん衰えてしまうので、私も英語で話す機会を探していたところでした。

語学教室のような特に決まったカリキュラムがある訳でなく、ふらっと気楽に立ち寄って自由におしゃべりを楽しむ感じでした。

話も盛り上がり、気が付けば予定の時間を超えて、あっと言う間の一時間でした。

ワンコイン(500円)でコーヒーを飲みながら好きなだけいて、英語のおしゃべりをすることができます。

また参加したいと思いましたし、子供たちの英語体験にも丁度いいのでは思います。

コラボして何かおしろい企画ができたらと考え中です。

『葛西スペース』はレンタルスペースで、与えられた空間を自由に使えます。

木の香りがし、部屋の作りも広く、二階もあるので多目的に使えます。

キッチンも付いているので、パーティーや料理イベントもできます。

いい雰囲気の空間です。

駅から歩いてすぐで、葛西TKKアカデミーともご近所なので、協力して企画ができたらと思います。

(子供たちを集めての工作教室とかどうかなと思います。)

考えればいろいろできそうなので、決まればお知らせします。

多くの方々との触れ合いの場に最適と感じました。

正直、この場所は知らなくて、「いつこんなのができたのか。」と思いました。

全く気づきませんでした。

でも、隠れ家的存在で、本当にいいものができたと評価しています。

他にも不定期に様々なイベントがあるようなので、皆様もチェックしてどんどん参加してもらえればと思います。

また、個人でのレンタルもできるようなので、私的なイベントにも活用してほしいと思います。

『葛西スペース』の方も優しくいい人だったので、気軽に相談、問合せができます。

葛西TKKアカデミーとしても地元の店や施設と協力し、この地域に貢献し盛り上げていければと考えています。

2021.11.12

勉強ができるようになりたくない子供たち?(その2)彼らがそう考える根拠は何でしょうか。

以前、生徒が「実は勉強ができるようになりたくないのではないか。」という話をしました。

実際に生徒と接すると、「勉強ができるようになる」よりも「勉強ができないままでいい」と(無意識的に?)考えている節が見受けられます。

「勉強しないと高校に入れず、中卒では仕事がないから勉強しないといけない。」などと言いつつ一向に勉強しない生徒がいます。

そして、よくよく話を聞いてみると、彼らなりの損得勘定がそこにはあり、前言のような困った事態が訪れることを知りつつも、改善に向けて動けないようです。

言い換えるとその損得勘定が勉強しないことを正当化し、彼ら自身で勉強しない言い訳になり、だから彼らは「自分は勉強しなくてもいいんだ」と自己弁護を許すのです。

では、勉強からの逃避を正当化する彼らの計算、理由は何なのでしょうか。

実はそこには誤解(わざと?)が潜んでいます。

勉強ができるようになると、もっと多くの、そして難しい問題をやらされる(勉強できない方が気が楽)

第一の勉強ができるようになりたくない理由としては、「勉強ができるようになるともっと勉強させられる」というものです。

今は勉強ができないから勉強内容も簡単なものばかりだし数も多くしなくていい。

でも、できるようになるともっと難しい問題をやらされるし、量も増えてしまう。

それは嫌だから現状のできないままでいい。

今のままの簡単で楽な勉強に留まりたいという願望が込められています。

しかも、これにはもっと高度な勉強についていく自信のなさもうかがえます。

このような心理で、勉強を頑張ってできるようにならなければいけないと分かりつつも、不安で行動できないと考えられます。

しかし、これには大きな誤解があります。

人間は学べばこれまで以上の勉強でも簡単にできるようになるということです。

例えば、一元一次方程式は中学校に入って習ったばかりの時はとてつもなく難しく感じられたと思います。

しかし、中三にもなると難なく解けるようになります。

このように人間は成長し能力も上がってくるので、例えより高度な問題になったとしても、そして問題量が多くなったとしても、以前より簡単にこなすことができるようになります。

いずれにしても自分の能力を上げていかなくてはならず、受験等を考えると初級レベルに留まることはできません。

ならば、「自分はやれる」と信じて、腹をくくって勉強してみるのです。

案外大したことなく問題が解けるようになります。

むしろ、自分の能力の向上に伴い勉強も相対的に簡単にに感じられるので、いつまでも低いレベルで簡単な問題しかやらないよりも楽かもしれません。

自分が勉強できないのは生来のもので、それは努力しても改善しないから勉強はやっても無駄

第二の考え方は「頭の良し悪しは生まれたときに決まっているので、勉強してもできるようにはならない」というものです。

自分は不運にも優れた脳をもっていないので、勉強はいつまで経ってもできるようにならず、生まれながらの素質がないので勉強はやっても無駄だ。

頭いい生徒はすぐにできるけど、自分はいくらやってもできるようにならない。

これは持って生まれたスペックの違いなので、自分のせいではない。

だから、勉強は頑張っても仕方がない。

確かに天才的に頭がよく、勉強でいつも好成績を残す生徒もいますが、それはむしろ少数派で、多くの生徒はそれなりに努力し自分を高めているのです。

それを見ないで、自分の言い訳の都合の良い例外的な生徒を引き合いに出して、自分はそうじゃないから駄目だというのは少し自分勝手な論かもしれませんね。

「今まで頑張ったけどできなかった」と言いますが、たいていはできるようになるまで努力せず、一回か二回やって出来なかったらあきらめているようです。

一発でできなければもうできないと結論付けてしまうのは早計です。

根気がなく十分な努力をする前に結果を求めるのは生徒に限らず、大人や現代の社会がゆとりなくスピードばかりを要求することにも関連があるかもしれません。

「できるようになるまで頑張る」という視点が欠けて、自分はやった(確かにやりはした)と主張するのは単なる自己弁護にすぎません。

勉強ができないことを「生まれつき」としてしまうことで、「できない現状は変更が効かない」からやらないことを正当化し、しかも、その責任は自分ではないという責任回避の意味合いも含まれています。

実は人間は他のどの動物より成長・変化できる動物であり、途中で投げ出さなければ大抵の勉強はできるようになります。

言い逃れをする前に、チャレンジをし、できるようになるまであきらめない、そんな気持ちをもってほしいです。

学校で習う一般的な勉強はだいたい誰でもできるようになります。

困難を乗り越えてできる経験をしたら、勉強の成績が上がるだけでなく、勉強そのものが楽しくなります。

だから、それを信じて目の前にある壁を乗り越えてください。

サポートが必要な時は葛西TKKアカデミーもあります。

勉強はやればできるようになるものです。

面倒くさいことは罪悪で、だから面倒くさい勉強はやらなくていい

生徒たちがよく言う口癖に「面倒くさい」があります。

何をするにも面倒くさい。

ノートを取るのも問題を解くのも面倒くさい。

面倒くさいことは嫌い、もしくはやらなくていいという思考が彼らの中にはあるように思えます。

これは現代の風潮がそうであり、彼らもそのような風潮を肌で感じ、体に染みついたからそう言うのかもしれません。

便利で簡単なことが一番。

面倒くさいことは悪で、それを解消することが生活を豊かにする。

そうやって「面倒くさい」を毛嫌いし、敵視する傾向があると言えるでしょう。

そういう意味では彼らも時代の申し子なのかもしれません。

ところがこの「面倒くさい」を否定する風潮は、勉強を考えるとき非常な障害になります。

なぜなら、勉強は「面倒くさい」ものだからです。

「面倒くさい」からこそ、人は考え、創意工夫や試行錯誤をして学んでいくのです。

簡単なこと、できることしかしなければ、人間の脳は十分な刺激が得られる、神経細胞のネットワークを広げることはできません。

だから、こんな時代に生きる彼らは、ある意味可哀想かもしれません。

学びにくい時代。

考えなくても、パソコンを開けばすぐに正解を出してくれる。

自分の脳を使う必要はない。

ここで彼らのロジックの問題点は、「面倒くさい」から「勉強はしなくていい」となっているところです。

確かに社会的風潮から、「面倒くさい」は「悪」だから、「面倒くさい勉強」も「悪」なのでやらなくていい、という筋もなくはないでしょう。

でも、本当に「面倒くさい」は「悪」であり、「面倒くさい勉強」は「しなくていい」としかならないのでしょうか。

ここに彼らの論の欠点があります。

「面倒くさいから勉強はしない」ではなく、「面倒くさいからこそ勉強はする」のです。

そもそも「面倒くさい」は「時間と手間がかかる」というだけで、「できない」や「やらない」につながる言葉とは限りません。

(確かに「時間と手間がかかる」を敵視して、そこにビジネスチャンスを求める動きもありますが)

元々「面倒くさい」勉強は、時間と手間をかけて解いていく点にこそ深い学びが生まれます。

そして、その学びが自身を高めてくれます。

勉強においては「面倒くさいからやらない」こそが「悪」なのです。

「面倒くさい」と「できるできない」「やるやらない」は別物です。

以上、三点ほど触れましたが、他にも彼らなりの計算と勉強をしないことを正当化する言い訳はあるでしょう。

特に勉強嫌いの生徒は勉強しないことが最重要ミッションとなり、あれやこれや理屈をこねて自分の考えが最もらしいように主張し、勉強を回避することに最大限の努力をします。

(だから、勉強嫌いになってしまうと余計な労力が必要となり面倒なので、勉強を嫌いにさせないことが最善策になるのですが。)

皆さんも勉強しない子供に対していろいろ言っても、なんだかんだ言い負かされて、最後は強引に勉強を仕向ける、または「もう知らない」と投げ出すといった経験があるのではないでしょうか。

子供と大人の中間にあたる時期、まだまだ子供なのに妙に大人びたもっともらしいことを言われ、反論できず言葉に詰まったこともあるのではないでしょうか。

子供は意外とよく考えていますし、よく見ています。

時には大人の痛いところを突いたりもします。

だからと言って、大人の立場と権力を押し付けるのは、教育としては必ずしも良いとは言えません。

よって、注意すべき点の一つとして、大人としては何を言われようとも頭に血が上らないように、常に冷静を心がけ、子供を一つ上の俯瞰で見られるよう心にゆとりをもって、大きな器で接しましょう。

これも難しいことですが、先ずは心がけることが大切です。

もう一つは、子供にいろいろ話させ、彼らの手の内を出させて、それを落ち着いて分析し対応することです。

すぐに適切な対応が浮かばないときは、焦らずいったん話し合いを打ち切って、時間を置いて考え、再び話し合いをするといいでしょう。

彼らが何を考え、何を狙い、どうしてそのように思うのか、彼らの立場に立って想像すると理解もしやすくなります。

彼らの心のうちが捉えられれば、彼らの言動も納得でき、(未知の状態で対応するよりは)より良い対応ができます。

親の立場としては子供に勉強させたい。

でも、子供も同様の方向に向かっていない場合は、心労が絶えず、ストレスもたまり精神的にもイライラして、自分もその周りの家族も空気が悪くなってしまいがちです。

でも、これは誰のためにもなりません。

先ずは、親が冷静に子供の立場に立って、彼らの気持ちをくみ取るところから始めましょう。

子育ては難しく未知で苦労の連続です。

困ったときは、他の人と話し合い意見やアドバイスを求めるのが非常に良い手です。

子育ては一人でしょい込まないで、みんなで協力してやるのが本来の姿です。

葛西TKKアカデミーも相談にのりますから、遠慮なくお声を掛けていただければと思います。

2021.11.10

どうして勉強が嫌いになったの?生徒たちと話し、そして考えてみました。

これまで多くの生徒と出会ったきました。

勉強が好きで自分から進んでやってくれる生徒ばかりならいいのですが、むしろ、勉強が嫌いでやりたがらない、一筋縄ではいかない生徒の方が多かったように感じます。

そんな手間のかかる生徒と接する中で、どうして勉強が嫌いになったのか何度か聞きました。

今日はそのことについて話したいと思います。

きっかけは勉強が分からない

多くの生徒が答えるには、勉強嫌いのきっかけは問題が解けなかったこと。

「先生の言っていることが理解できない」、「与えられた問題が解けない(間違えてしまった)」、「テストでいい成績が出なかった」などです。

しかし、この事実だけでは勉強嫌いになる必然性はなく理由にはなりません。

問題はその事実をどう解釈し対応するかだと思います。

これが不適切なとき勉強嫌いになると思います。

具体的に言うなら、生徒たちが問題を解いて分からないと思ったとき、生徒たちがテストをして思ったより点数が取れていないと感じたとき、勉強が難しくなって自分でどう勉強すればいいか分からなくなったとき、こういう時に周囲がどんなサポートをしてあげられるかがポイントになります。

分からないときに適切に対処するのが肝心

分からないときに、生徒の立場に立って分かりやすく本人が納得できるように教えられるかが大事です。

本人が分からないからと言って、それを本人の能力のなさのせいにして「ダメ」という烙印を押しては決していけません。

焦る気持ちは分かりましが、本人も一生懸命ですし、発達途上の子供にはできいるようになるまでに時間が掛かる場合もあります。

学習には時間が掛かり、その途中段階で「ダメ」と結論付けられては、子供たちもやる気をくじかれ、学習意欲がなくなることでしょう。

「人間は常に成長するもので、今はダメでも頑張れば徐々にできるようになる。」と自分の可能性を信じさせることが勉強に向かう原動力になります。

子供を信じてじっと待つのは忍耐が必要ですが、大人としてはそれができるくらいの心のゆとりがないといけません。

人間が成長するには時間が掛かります。

残念ながら現実はテストなどすぐに結果を求める社会になっているので、健全な教育がしづらいことも理解できます。

大変難しいことです。

もし、忍耐強く勉強を手伝えない(子供の勉強が自分たちで教えられない)ときは外部に相談し適切に対応してください。

もちろん、葛西TKKアカデミーもそんな頼れるものの一つと自負しております。

ここを上手く対処しないと、子供が勉強嫌いになり、それを直して勉強ができるようにするには、非常に多くの困難と苦労、費用が後で必要になります。

つまり、「分からない」が深刻になる前に解消し、勉強嫌いの目を摘むのが一番大事です。

なぜできないと嫌になるのか

ここで気になるのが、「なぜ、勉強ができないこと(問題が解けないこと)が勉強嫌いにつながるのか」ということです。

スポーツやゲームなど上手くできなくても、やっていることが楽しくて嫌いにならないこともあります。

だから、勉強ができないからと必ず嫌いにならなくてはならない訳ではないのです。

では、何が子供たちに「勉強ができない=勉強が嫌い」とさせるのでしょうか。

生徒たちと話して分かったことの一つが「自尊心が傷つく」ということでした。

今の学校教育が「分からない・できない=劣っている」という雰囲気を作っている、もしくは生徒たちがそのように感じるような環境になっていることが原因のようです。

確かにみんな〇の数、×の数が気になり、テストで100点を取らないといけないというプレッシャーの中で生徒たちは勉強しています。

そして、「間違えることは恥ずかしいこと」という感覚を知らず知らずのうちに身に付けてしまっているように思えます。

最初から完璧にできればいいですが、勉強が高度になるにつれて、それは難しくなっていきます。

当然、間違える機会は増えていきます。

「間違えて恥ずかしい思いをして、自尊心(この年頃の生徒たちには特に大切なものです)を傷つけられるから勉強が嫌い」とは確かに納得がいきます。

人間の発達の速度は人それぞれで、勉強はそれに合わせて行うべきですが、今の大規模に制度化された学校教育ではそれが許されません。

伝統的に生徒たちを一つのホモナイズ(均一化)された集団として扱っている教育制度は、個々に対する柔軟性が乏しく、先ほど述べた一人ひとりに対する適切な対応ができないので、勉強嫌いを生み出す仕組みを必然的に内包してると言えるかもしれません。

それに加えて勉強嫌いを加速させているのが、「結果の即効性を求める」点です。

人間は他の生き物に比べて成長が著しく遅い生き物です。

でも、これは長い時間をかけて多くのことを後天的に身に付けれれるという、人間の強みでもあります。

教育の目標が人間の成長にあるのなら、今、学校で学んだことの評価というのは何年もたって、生徒が社会に出て、人間としてどのような人生を歩めるようになったかで決めるべきでしょう。

しかし、それは現行の社会制度では受け入れられていません。

決められた期限までに習得し結果を出すことを求められる。

本人の能力は考慮されないスケジュールに従わないといけないのです。

この個人の事情が考慮されないで勉強が進んでいくこと、そして、十分に準備ができていなくても結果を求められることが勉強嫌いを作る第二のポイントになるでしょう。

十分に準備ができていないでテストを受けさせられるから、当然良い結果は出ない。

個々の状況が違うのに同一に評価されることに不公平を感じ、不公平は生徒たちの純粋な正義に反するので、勉強は不正義となり嫌悪の対象となる(少なくとも世間の現実をよく知らない子供たちには)。

これも理解できる理由です。

セカンドチャンスを逃さない

このように自尊心を傷つけられ、こんな不公平で正しくない勉強は受け入れられない。

自分が習得まで至っていようといまいとお構いなしにテストされ評価されることは公正ではない。

教えられてすぐにできなければ無能と見なされるなら勉強したくない。

努力しても期限までに間に合わなけれれば価値がないと言われるなら、最初からできなければ無理なのでやらない方がいい。

勉強嫌いの心理とはこんな感じでしょうか。

それでも、彼らは彼らなりに現実を理解し、勉強ができないと、勉強をしないままだと、今後の人生が悪くなる(仕事がなくなる)と感じ取っているようです。

「勉強は嫌いだがやらなくてはいけない」と焦り出す時期があるようです。

これが勉強嫌いの子供に勉強をさせるセカンドチャンスです。

特に周囲が受験などで勉強し始めると、勉強嫌いでも勉強しないと不安になってきます。

勉強しないことで自分の将来がどのようになるか実感として焦り始めます。

この時にきちんと生徒たちが勉強したい気持ちになるようにするのが大事です。

無理やりではなく、自分から勉強しようと考えたことを褒め、子供の勉強をサポートするから頑張るように励ます。

最終的なゴールを設定し、それに向かって段階的に何をしなければならないか、細かく目標を一緒に作りましょう。

最初は手の届く範囲で成功体験をさせ、自信をつけさせることができるよいいです。

こうして生徒のモチベーションを高めることができれば勉強に対する態度も変わっていくかもしれません。

ただ、このように上手くいくとは限らず、受験を考えたときセカンドチャンスを待っていては、タイミングによっては物理的に間に合わないこともあります。

それぞれの家庭の事情や考え方にもよりますが、できれば早めの対応が肝心です。

勉強嫌いになる生徒のきっかけとその理由について考えてみました。

一番いいのは勉強嫌いにさせないことです。

そのためには、勉強嫌いになる前に手を打って、これを回避することです。

よく言うのですが、「勉強は好きにならなくても、嫌いにならないように」ということです。

一度嫌いになってしまえば、もう見るのも嫌になり、そうなれば勉強に手を付けることさえできなくなるからです。

嫌いでなければまだ、勉強に取り組める可能性が残されています。

私の見てきた限り、勉強できない生徒の多くは、その能力が無いからではなく、勉強自体をしていないからできないのです。

だから、何も難しいことを考えずにただやればいいのですが、勉強嫌いの生徒は色々考えこんでそれができないのです(何か言い訳を見つけて勉強をしないようにすることばかりを考える)。

現実の制度の中で、人を育てるということと学校教育がうまく整合性が取れていないことは残念なことですが、その中でどのように生徒を勉強に向かわせるかが問題です。

非常に難しい問題です。

でも、嘆いてばかりではどうしようもないので、もしまだ勉強嫌いになっていないのであれば、全力で勉強嫌いにならないように努めてください。

もし、勉強嫌いになってしまった場合は、一人で悩まず外部の人と相談し協力して生徒たちが変われるように励まし支えましょう。

2021.11.09

塾は行かないといけないのですか?いいえ、でも行った方がいい理由もあります。(その二)

先日に引き続き、塾に行った方がいい理由についてお話します。

部活や習い事など個人の事情に合わせた勉強が必要だから

部活動(特に運動部)や習い事で他の生徒より勉強時間の確保が難しいとき、短い時間で効率よく勉強をしなくてはいけません。

そんな時に塾を利用している生徒もたくさんいます。

基本的に塾は勉強に特化した授業を行い、要点をしっかり押さえた勉強を提供してくれるので便利です。

特に個別指導塾では個々に合わせて時間や授業内容をアレンジしてくれるところもありますので、お勧めです。

このような勉強を生徒一人で行うことは非常に難しいです。

どこを押さえればいいか分からないまま、律儀に最初から最後まで勉強するのではなく、ポイントをしっかりわかっている専門の先生に教えてもらった方が手っ取り早く、生徒の労力も少なくて済みます。

だから、忙しい生徒には都合よく勉強ができます。

勉強の動機づけとして

よくあるのが、「学校の勉強や宿題をやらなければならないのは分かっているのですが、どうしても一人だとやる気になれない。」「頑張って勉強したいけど、何をやればいいか分からない。」というものです。

勉強で何をどのくらいどのようにすればいいというのは生徒一人ではなかなか分からないものです。

塾はその点を十分に理解しているので、それぞれの目的に合わせて最適な教材、勉強量、勉強方法などを教えてくれます。

だから、それを信じて言われた通りやれば、たいていの場合勉強がうまくいきます。

特に個別指導塾では生徒一人ひとりに合った勉強を提供するので、生徒が自分の能力で十分達成できる問題を出してくれます。

先生の指導を受けて、少し難しそうな問題、これまでできなかった問題が解けるようになるとモチベーションも上がり、もっと勉強に励むようになります。

また、一人ではできませんが、一緒に勉強する仲間がいれば、教えあい助け合ったり、他の生徒と比べることで競争意欲もわき、ライバルの存在がお互いを切磋琢磨させるきっかけにもなるでしょう。

学力の分析と対策のため

塾では塾内のテストや模試などを通して、生徒の習得状況の分析ができます。

何が苦手で何が得意か、何が分かっていないかなど、専門的な観点から指摘され、それらを克服するためのアドバイスももらえます。

特に受験に至っては、都内で同じ学校を受ける生徒と比べて自分が合格圏内にいるのか、どの学校を選らずのがよいかという点などは個人ではつかめません。

受験の最新情報はやはり塾に行った方が手に入りやすいです。

それ以外にも勉強に関するノウハウが豊富なので、それぞれに合った学習計画や提案をしてもらえます。

現在日本の教育は文科省の指導の下、大きな転換期を迎えようとしています。

親御さんが経験したことのない教育をこれからの生徒は受けるようになっていきます。

このような時代の変化に対応するにも、塾が有利になります。

広い範囲での自分の勉強の位置づけを知り、様々な刺激が得られる

自分のクラスや学校以外の生徒と関われることも塾の良い点であります。

よその生徒を知らず、自分のクラスや学校の中だけで生活しているとどうしても視野が狭くなってしまいます。

受験などで他校の生徒と競争しないといけないとき、自分の学校では優秀でも、実は他校の生徒はもっと優れていたなんてこともあります。

日頃から様々な学校の生徒と関わっていれば、自分の実力がもっと広い範囲においてどのくらいなのかが分かります。

そして、異なる学校の生徒と関係を持つことは、自分の世界観を広げ、互いに良い刺激になります。

中には自分の学校の生徒以上の友情が育まれることもあるでしょう。

ヒューマンネットワークが大きくなれば、それだけ自分に有利な情報が手に入ったり、いろいろ助け合うことができたりします。

このような学校の枠を超えた人間関係に基づく利点というのは、やはり塾に行けこそでしょう。

このように単純に「勉強ができるようになる」以外にも塾に行くべき理由はたくさんあります。

もちろん、塾は義務ではないので必ず行く必要はありません。

でも、行くからこそ得られる利点を見据えて、子供たちの勉強をどのようにするか考えるべきでしょう。

ただ一つだけ、多くの生徒たちを見てきた経験から言わせてもらうならば、子供たちがちょっとでも勉強に関して困っていたら、一刻も早く対応すべきです。

勉強が少しでも分からなくなって、生徒たちが分かるように勉強を家庭や学校で支えてあげられないなら、すぐに塾を考えた方がいいです。

早目の対応が子供たちの勉強を救います。

しかし、現実には多くの生徒が問題をそのままにして事態が悪化してどうしようもなくなってから塾に通おうとします。

勉強嫌いになり勉強する意欲が、少なくともやる気がなくなった場合は、人並みに勉強させるのも一苦労になり、多くの時間と労力を消費してしまいます。

そうなる前の予防的対処が勉強でも有効かつ得策です。

最初の小さなつまずきを見逃さず、解決を先延ばしせず、先ずは相談ください。

葛西TKKアカデミーも喜んでお答えします。