塾長ブログ

2019.07.07

2020年度からの共通テストからTOEICが撤退。

先日、TOEICが「共通テスト」から撤退するというニュースが飛び込んできました。

今回はこのことについてお話したいと思います。

文科省は2020年度より大学入試を大きく変更することを決定しました。

これは同年度より本格的に実施される教育改革の一環です。

教育改革とは激動する21世紀の社会で活躍できる人材作りを目指し、知識偏重のこれまでの教育から、答えのない問題でも自分たちの知識と技能を活用して、自ら考え答えを出せるような人間を育てるため、小学から大学まで教育内容、カリキュラム、教育方法、評価方法、教育機器など全般的に変えていくことです。

もうすでに、2020年度を見越して実際の教育現場では変更が行われているところもあります。

全て話すと長くなるので、大学入試の英語試験に絞って話を進めます。

かつての「ゆとり教育」が失敗したのは出口である大学受験に手を付けなかったのが原因で、その反省から今回は大学入試制度も大きく変えることになりました。

これまでの「センター試験」が廃止され、新たに「共通テスト」が実施されます。

これまでと違い、マークシートだけでなく記述問題もあり、教科をまたいだような問題も含まれます。

単純に知識を暗記しているだけではだめで、自分の持っている知識と技能を使って、論理的な考え方に基づき結論付けないといけない問題になります。

期待される成果はかなり高度なものとなります。

中でも英語は文科省が認定した民間の資格検定試験を利用し、その結果が「共通テスト」の結果になります。

つまり、英語がなくなるわけです。

前年度の11月頃に受験生は大学入試センターに申し込みをし、翌年4月から12月までに入手したIDを使って八つの民間の資格検定試験から選んで二回まで受けることになります。

このようにした理由は、試験にスピーキングテストを導入するためです。

これらの民間の資格検定試験にはスピーキングテストが含まれており、「読む」「書く」「聞く」「話す」の言語の4技能を評価したいからです。

しかし、これは生徒の負担を増やすものになります。

主旨も方法も異なる民間の資格検定試験から、どれを透けるか判断し対策をして受験しなければなりません。

よって、2年生には学習内容を全て終わらせ、試験に向けた準備をしないといけないので、これまでより猶予がなくなります。

しかも2023年度までは移行期間として、民間の資格検定試験と共に大学入試センターが作るこれまでようなマークシート式の試験も受けなければなりません。

いよいよ再来年から始まるというこの時期にTOEICが撤退を表明したのです。

運営側は「責任を持って対応することが困難と判断した」からだそうで、実施前のギリギリの時点での決断となったわけです。

条件整備が特に困難だったようで、当初の想定を上回ることが明らかになったようです。

もちろんこのような問題点は以前から指摘されいたにもかかわらず、文科省は見て見ぬふりかは分かりませんが、認定をしたわけで、文科省の認定の甘さが露呈したとも言えます。

当然受験生の中にはTOEICを視野に入れて勉強してきた生徒もいる訳で、そのショックは大きいでしょう。

しかし、文科省はTOEIC利用者は2%程度で影響は部分的であると判断し、見直し対策は何も取らないようです。

2%と言っても数で言えば1万人くらいで無視できないと思うのですが。

一生懸命頑張っている受験生に対し、少数派だから我慢しろとは私はとても言えません。

早くも教育改革での混乱の犠牲者が出てしまいました。

今回の改革において、この英語試験の民間の資格検定試験の利用は批判を受けていました。

八つの趣旨も内容も実施方法も異なる試験の結果をどうやって一律に評価するのか。

公平性と厳格性が求められる大学受験にふさわしくないのではないかと言われていました。

地域格差、経済格差の問題も指摘されています。

これらの試験は大都市では頻繁に行われ、会場も多いのですが、地方では全く行われない地域もあります。

そんな地域の受験生はは高い受験料に加え、交通費と時には宿泊代も払わなければなりません。

裕福な家庭でしたら塾や家庭教師で試験対策もできますが、そうでないと高得点は難しいです。

民間の試験は決して易しくありません。

学校がそこまでの対策をしてあげられる余裕があるかどうかは甚だ疑問です。

今回の教育改革で学校そのものの負担も非常に大きくなっているからです(詳しくは別の機会でお話します)。

出自や家柄に左右されることなく平等に評価されるべき大学受験が、これではよくないと思います。

教育改革の方向性は決して間違っているとは思えませんが、準備不足で問題が山積みなのに2020年度にこだわって見切り発車する必要があるのでしょうか。

理由が分かりません。

とは言え、もう2020年度は目の前で受験生は動き出さないといけない時期です。

今さら撤回し延期ともいかないでしょう。

また新たな混乱が起きるからです。

文科省の想定の甘さ、対応の安易さ、生徒に対する無責任さを感じずにはいられません。

結局、教育改革という大きな看板を掲げた文科省はその見栄や面子にこだわりごり押ししているように思えます。

更に、教育関連企業の利益創造の打算で動いているような気もします。

文科省は「ゆとり教育」のように失敗しても、「はい、失敗しました。すみません。」でしょうが、巻き込まれた生徒たちがかわいそうです。

誰が生徒たちの人生の責任を取るのでしょうか。

文科省の対応はどこか他人事のように感じます。

本当に生徒のことを考えているのでしょうか。

しかし、現実として時期は直前に迫り今さら後戻りもできない状況です。

私のできることは、不幸にもこのような困難な状況に追い込まれてしまった生徒たちを全力でサポートし、少しでもマイナスの影響を小さくし、生徒の望む進路を叶えられるように全力を尽くすことだけです。

受験生の皆さん、厳しい状況ですが頑張ってください。

応援しています。

2019.07.04

夏期講習生徒大募集中。個別指導塾葛西TKKアカデミーで学力アップ!夏休みをどう過ごすかで大きく変わります。新規生徒は何と無料!

ただいま葛西TKKアカデミーでは夏期講習受付中です。

葛西駅より徒歩3分。

アクセスも便利な個別指導塾、葛西TKKアカデミーは夏休みを利用して夏期講習を行います。

80分授業5回を1セットとして、

一人の先生に対し最大2名までの生徒を指導します。

〈ここでキャンペーン情報!〉

お問い合わせの際に「まいぷれ江戸川区を見た。」とおっしゃってください。

もれなく次の得点がついてきます。

今だけお得、五大特典

・新規生徒は1セット(授業5回分)の授業を無料で行います!

・ご兄弟、友人紹介で1人に付き2000円、2人で5000円、3人で8000円、授業料を割引!

・入会費無料!

・施設利用料無料!

・自習し放題!

授業内容はこれまでの復習、二学期に向けた予習、学校の課題など、

それぞれの希望にお応えします。

夏休みの作文や自由研究の相談など何でも承ります。

小学生から高校生まで、すべての教科に対応します。

特に中学三年生には受験に向けた授業を準備いたします。

夏休み中に、いかにたくさん学校の授業内容を身に付けるかで、受験勉強が大きく変わります。

進路相談も承りますので、

進学にお悩みの方は気軽に葛西TKKアカデミーにいらしてください。

上記以外にも、様々な授業の用意があります。

詳しくは葛西TKKアカデミーのホームページまで。

2019.06.30

集団指導塾と個別指導塾のメリット・デメリット(その2)

引き続き集団指導塾と個別指導塾のメリットとデメリットの話をしたいと思います。

前回は主に集団指導塾について話しましたので、今回は個別指導塾について述べます。

個別指導は一人の講師に対し、生徒二人までの授業を普通見ます。

集団指導があらかじめ固定されたカリキュラムで進んでいくのに対し、個別指導では他者に勉強の進み具合を合わせる必要がないので、それぞれの状況に応じて柔軟に授業内容を変更することができます。

他の生徒の目をあまり気にしなくてもいいので気軽に質問できますし、指導も丁寧で親切、分かるまでとことん付き合ってくれることが多いです。

自分の苦手や身についていないことがあれば、ずっと遡って基礎からでもちゃんと教えてくれます。

そして、生徒一人ひとりの性格や状況に合わせて指導方法も変えてくれるし、様々なアドバイスや提案もしてくれます。

また、指導する側も自分の成果が直接生徒に現れるので、生徒のことを自分の問題として取り組む講師が多いです。

担当の生徒のことがよく分かるので何が問題か的確に分析でき、それに合わせて事前準備ができます。

それぞれの講師に与えられている裁量も多いので、より自由に講師の創意工夫が発揮できます。

身近な関係なので生徒一人ひとりへの情が強く、講師は無理をしてでも何とかしてあげたいと情熱をもって担当してくれます。

個々の状況に合わせるという点では、勉強が嫌いで全く意欲をなくした生徒や、逆にもっともっと学んで、より優秀な成績(家庭教師のような役割)を求める生徒にも向いています。

さらに、部活や課外活動が忙しいから短時間に集中して勉強を見てもらいたい生徒にもいいでしょう。

柔軟性があり融通が利きやすいというのも個別指導の長所です。

例えば集団指導では決まったカリキュラムに従って授業を進めていかないといけなく、時間割も曜日ごとに固定されています。

欠席をしたときの抜けた授業の穴埋めは自分でやらないといけません。

更に、部活などで塾の時間割に間に合わないときは、塾をあきらめるか部活をあきらめるかの選択を迫られることもあります。

個別指導であればそのような問題も起きにくいです。

休めば振替や補習を提供しれくれるところが多いですし、授業の予定も自分の空いている時間、生活リズムに合わせて決められます。

しかし、大学生などのアルバイトが担当していることも多く、その場合は講師の知識や経験、指導方法に未熟な点があるかもしれません。

もちろん知識と経験の豊富な専任の講師もいるので、そこは確認が必要です。

どんな講師がいいか伝えるといいでしょう。

ただ大学生や若い講師だと歳も近いこともあり、似たような経験を共有しやすく、生徒がより心を開きやすいというメリットもあります。

だから、より現実的な話として講師の言葉が生徒の心に伝わりやすいこともあります。

少数の生徒に対応しているので、講師と生徒がお互いをよくわかりあい、強いきずなと信頼関係を築きやすいのも強みです。

ちょっとした生徒の変化に講師が気づきやすく、勉強に限らずいろいろなことを相談しやすい関係になることも多いです。

学校の先生や親には話しづらいことも、人生の頼れる先輩として話せるからです。

ただ、生徒と講師の距離感をうまく調整できる講師でないと、時には馴れ合いになり、生徒を単に甘やかすだけになるので注意が必要です。

しかし、学校の先生や親にはできない役割を担えるというのは、子育てを考えたとき大きな利点ではあります。

集団指導と違い全体の中での自分の実力が即座に分かりにくく、ライバルによる良い意味でのプレッシャーがないので、成績を上げなければならないという切迫した緊張感を作りにくく、結果がすぐに出にくいこともあります。

成績を上げる以前に、まず勉強自体をするようになることが必要な場合は、第一段階としてそれでいいのかもしれませんが、やはり成果が見える形にしてあげるとより勉強の励みになります。ここは講師の腕の見せ所でしょう。それぞれの講師の考えもあり、すぐには結果を求められないこともあるでしょう。

そこは担当講師とコミュニケーションをしっかりとって、親御さんとしては担当講師の心積もりをよく理解する必要があります。

最後にやはり一番大きな問題は費用です。

どうしても一度に担当する生徒の人数が少ないので単価は集団指導より高くなります。

個々に合わせるなど集団指導にない、柔軟で内容の濃い授業の質と費用のバランスをどう考えるかが大切です。

大手では組織ということで会社の設定を外れた料金によるサービス提供はできませんが、私のような個人経営の小規模塾であれば、状況を配慮して柔軟に料金対応をしてくれるところもありますので、遠慮なくご相談いただくのがいいと思います。

以上、塾に関して集団指導と個別指導のメリット、デメリットを二回に分けて考えてみました。

それぞれの家庭の事情や生徒の置かれている立場を考え、どちらが良いか判断してもらえればと考えます。

しかし、いずれの場合も直接かかわる講師がどうなのかが一番の問題です。

どんなに優秀な講師でも相性というものがあり、どうしてもうまくいかない場合があります。

高学歴の行使だから必ずしも良いとは限りません。

むしろ分からない生徒の気持ちを知っているのは勉強で苦労した先生かもしれません。

高学歴の知識はあっても何言っているのか分からないというのはよくあることです。

その講師の理念や指導方法をよく理解し、そして生徒本人がその講師のやり方を受け入れ信頼し努力できることが大事です。

そのためには講師と生徒、そして家庭の相互のコミュニケーションと理解が肝心と考えています。

どんどん講師に問い合わせてください。

多くの人が関わって、生徒の未来を明るいものにする。

その目的を達成するためのチームワークが大事だと信じています。

一人の人生を大きく左右する子育ては非常に大変です。

だから、一人で問題を抱え込まず、外に救いの手を求め、様々な選択肢を試してください。

苦労を乗り越えて得たものは生徒にとっても親にとってもかけがえのないものになり、必ず報われますから協力して頑張りましょう。

2019.06.28

集団指導塾と個別指導塾のメリット・デメリット(その1)

今回は塾の大きなカテゴリー分けの一つである集団指導と個別指導のよい点、悪い点についてお話したいと思います。

生徒は千差万別で、それぞれに学習スタイルや考え方があります。

一つの学習方法が全ての生徒に通用することはありません。

したがって、肝心なのは生徒一人ひとりに合ったタイプの塾を見つけることです。

塾には様々なタイプがあり、それぞれにメリット、デメリットがあります。

例えば、大手塾には大手塾の長所と短所、私どものような小規模の塾には小規模だからこその強みと弱みがあります。

そして、生徒たちの力を伸ばす塾選びの参考にしていただければ幸いです。

まず、集団指導についてお話します。

これは学校と同じように一人の講師が大体十人以上の生徒を一斉に指導する方式で、多くの親御さんの持つ塾のイメージもこれではないでしょうか。

競争原理を使って他の生徒と競わせることによってお互いに切磋琢磨し、プラスの相互作用が生まれます。

毎回小テストを行い、成績に応じて席を変えたり順位を一覧にしたりして、生徒同士がその集団内での自分及び仲間の位置を把握できるようになっています。

したがって、上昇志向が強く、負けず嫌い、または多少のことではへこたれない性格の生徒には向いているでしょう。

ただし、集団でも下位のグループは他の生徒からそしりを受ける可能性がありますし、講師も上位生徒に合わせて指導するので、必死でついていこうという強い心がないと、どんどんおいていかれます。

塾の本音としては、成績の悪い子に時間を割くよりは上位の生徒に時間をかけ、彼らの成績を上げた方が塾の実績として見栄えが良く、対外的に優秀な生徒を育てる塾と見られるからです。

上位の生徒たちは理解が早いので指導が楽という理由もあります。

次に、思春期の生徒にはありがちなのですが、自分が分からないとき、集団の中で一人だけ質問するのが恥ずかしく、結局分からないままにしてしまうということがあります。

自分の質問が集団の輪と授業の進行を妨げるのではないかと感じ遠慮して自分一人で悩む生徒、自分の質問は他の生徒には簡単なもので、それをすれば頭が悪いと思われ馬鹿にされるのではないかと恐れ、つい分かったような振りをしてしまう生徒もいます。

周りの目を気にせず、人前での発言が平気な生徒であればいいのですが、この年頃の生徒には難しいことです。

集団指導は最初クラス分けテストを行い同じくらいのレベルの生徒が集まるようにしています。

特に上位のクラスに入れば容赦なくハイレベルの問題を解かせ、より難関校への合格を目指すように指導してくれます。

だから、学校の勉強が物足りない、もっと上位の学校を目指したいという生徒にはいいかもしれません。

しかし、先ほども話したように、どんなに上位クラスであっても落ちこぼれは発生します。そうなるとかえって生徒の学習意欲を奪うことになるかもしれません。

学校で優秀である生徒は余計に、自分が落ちこぼれるという経験がつらく感じるかもしれません。

優秀だという自負が現実を受け止められず、改善する妨げになることもよくあります。

成績が公にされる集団指導であれば余計に自分の落ちこぼれが明らかで、周りの目が気になって塾に通うのもつらくなるかもしれません。

また、集団指導では年間のカリキュラムがすでに決められていて、それに従って授業を進めていくので、授業が遅れて受験に間に合わないということは基本的にありません。

そう言った点においては安心感があります。

でも、カリキュラムが固定されているということは柔軟性に欠け、例えば病気などで休んだからもう一度授業が受けられるということはありません。

途中から入塾した時も、すでに入塾している生徒に追いつくのに苦労します。

たいてい塾の方が学校より授業進度が早いので、途中入塾した時は授業内容がかなり先に進んでいます。

よって、自分と他の塾生の習得している勉強の差をいかにして埋めていくかが問題となります。

他校の生徒とも一緒に勉強する集団指導だからこそのメリット、デメリットがあります。

他校生徒との交流は交際関係を広げ、他の学校と自分の学校の情報交換ができます。集団指導でないとできない出会いもあるでしょう。

新しい仲間と知り合うことで気分一新、勉強の後押しになるかもしれません。

しかし、新しい友達との付き合いがマイナスに働く可能性もあります。

例えば、塾が終り友達とコンビニによって買い食いするなんてことがあります。

実際に、塾帰りに友達と夜の公園で遊んでいたなんて事例もあります。

いかに節度をもって友達と付き合えるかも大事なポイントになります。

後、料金が個別指導に比べいくらか安くなります。

一度に多くの生徒を見るので、経営側としても一定の利益が見込め、単価を低く抑えることができるからです。

とは言え、授業料以外に模試や夏休みなどの特別講習、場合によっては合宿などで追加費用が掛かることも多いです。

これらは塾に通う限りは必須となっていて、受けないわけにはいきません。

成績上位の生徒であれば特典や料金免除などの優遇処置がありますが、むしろ勉強のサポートが必要な下位の生徒にはお金がかかってしまいます。

今回はここまでにします。

集団指導塾についてお話しました。

次回は個別指導塾についてご説明します。

お楽しみに。

2019.06.27

今度は高校の期末テストが迫っています。定期テスト前恒例 塾無料開放!まずは+50点!テスト対策実施します。

今度は高校の期末テストが迫っています。

全ての生徒を応援する葛西TKKアカデミーは塾を無料開放します。

誰でも気楽に利用してください。

学校帰りに寄って、課題や質問をしてください。

また、週末のまとまった時間を利用して勉強の理解を深めるのもいいでしょう。

少しでも多くの生徒に良い成績を修めてほしいと考える葛西TKKアカデミーは、テスト対策を行います。

全ての生徒のために平日も週末も塾を無料開放します。

もちろん葛西TKKアカデミーの塾生でなくても大丈夫。

いつでも自由に来て、あなたの第二の勉強部屋として葛西TKKアカデミーを利用してください。

課題を済ませたり、テスト前の練習問題をしましょう。

これまでの学習内容をさらえて、早めに弱点を見つければ、余裕で対応ができ成績アップにつながります。

まだ早いと思うかもしれませんが、十分な準備こそ結果を出すコツです。

もちろん質問もOK!

葛西TKKアカデミーの先生が優しく詳しく分かりやすく教えてくれます。

葛西TKKアカデミーで勉強して成績を上げましょう。

まずはご連絡を!

葛西TKKアカデミーに在籍していなくても構いません。

気軽に来て、勉強してください。

家ではなかなか勉強しづらいと思います。

ここなら集中して勉強ができます。

いらした全ての生徒の勉強のお手伝いをします。

遠慮なく質問してもらって構いません。

しかも無料!!!

タダで勉強を教わっちゃいましょう。

こんなお得なことはありません。

平日に学校帰りに立ち寄っても結構です。

週末にまとまって勉強時間を取ってもいいでしょう。

葛西TKKアカデミーを利用して、テストでいい成績を残しましょう。

この機会をお見逃しなく。

2019.06.10

定期テスト前恒例 塾無料開放!まずは+50点!テスト対策実施します。塾生でなくても無料で参加できます。

中間テストが近づいています。

葛西TKKアカデミーに来て、じっくりテスト勉強をしませんか。

平日も週末も開いています。

学校帰りに寄ってくださってもいいし、週末のまとまった時間のある時に集中して勉強してもいいです。

少しでも多くの生徒に良い成績を修めてほしいと考える葛西TKKアカデミーは、テスト対策を行います。

全ての生徒のために平日も週末も塾を無料開放します。

いつでも自由に来て、あなたの第二の勉強部屋として葛西TKKアカデミーを利用してください。

課題を済ませたり、テスト前の練習問題をしましょう。

これまでの学習内容をさらえて、早めに弱点を見つければ、余裕で対応ができ成績アップにつながります。

まだ早いと思うかもしれませんが、十分な準備こそ結果を出すコツです。

もちろん質問もOK!

葛西TKKアカデミーの先生が優しく詳しく分かりやすく教えてくれます。

葛西TKKアカデミーで勉強して成績を上げましょう。

まずはご連絡を!

葛西TKKアカデミーに在籍していなくても構いません。

気軽に来て、勉強してください。

家ではなかなか勉強しづらいと思います。

ここなら集中して勉強ができます。

いらした全ての生徒の勉強のお手伝いをします。

遠慮なく質問してもらって構いません。

しかも無料!!!

タダで勉強を教わっちゃいましょう。

こんなお得なことはありません。

平日に学校帰りに立ち寄っても結構です。

週末にまとまって勉強時間を取ってもいいでしょう。

葛西TKKアカデミーを利用して、テストでいい成績を残しましょう。

この機会をお見逃しなく。

2019.05.27

暑さに負けずに勉強するには

葛西駅から徒歩3分、個別指導塾葛西TKKアカデミーは子供たちの体調管理も考えます。

五月と言うのに30度を越える日が続いています。

今日は葛西TKKアカデミーが暑さに負けず勉強をするポイントをお話します。

もうすでに真夏日が出てきました。

そんな暑い中で勉強することはとても大変です。

暑さに負けず勉強する工夫を考えてみましょう。

夏バテや熱中症など、暑さによって身体機能が衰え体内の水分が不足すると、脳内の血流の循環が悪くなり、集中力が続かなくなり、勉強もはかどらなくなってしまいます。

夜も暑く寝付けない日々が続くと睡眠不足になり、更に勉強の効率が上がりません。

特に受験生は勉強のストレスなどで十分に休息が取れていないのに、加えて暑さによる体調の悪化は勉強をより困難にします。

暑さ対策の原則は温度を下げることです。

クーラーと扇風機を上手く組み合わせて、室温を25℃くらいに保てるといいでしょう。

それが難しい時は首の頸動脈に濡れタオルや保冷剤(熱さまシート)などを当てると、体温が下がります。

また、食事も気をつけたいところです。

だるいからと言って食事を取らないと、暑い気候に対処する体のエネルギーが不足し、余計に体調が悪くなってしまいます。

そして、冷たいものばかり食べるのもよくありません。

内臓を冷やし消化吸収機能がうまく働かず、十分な栄養が取れなくなってしまいます。

むしろ暖かいものを食べた方が発汗作用により、体温を下げるには効果的です。

真夏の太陽の下での運動は熱中症になる危険性がありますが、かと言って、室内でじっと机に向かって座るのもよくありません。

血液循環が滞り、十分な酸素が体内、特に脳に行き渡らなくなります。

ある程度勉強したら、室内でストレッチなど、軽い運動をすることをお勧めします。

最後に、早朝勉強法をご紹介します。

一日のうち最も熱くなる13時から16時は勉強を止めます。

昼食を取ったらお昼寝をして、リラックスする時間にします。

その分、暑さがそれほど厳しくない午前中や日の出前に勉強をするのです。

個人的に、この方法はお勧めです。

夜は夕食を終えて20時か21時くらいには寝ます。

そして、3時か4時くらいに起きて勉強するのです。

やはり早寝早起きの習慣は気持ちをシャキッとさせます。

騒音もなくシーンとしているので、勉強に集中しやすい。

そのまま昼まで勉強するのです。

意外と効率よく学べた経験があります。

食事の後、すぐ寝てしまうので消化も良く、食後の眠気と闘いながら勉強するということもなくなります。

睡眠時間も十分に取れ体の調子も非常に良かったです。

猛暑の勉強はとてもつらいです。

それでも勉強はしなければなりません。

いろいろ工夫して、この夏を乗り切れるよう応援しています。

2019.05.24

叱るということ。葛西TKKアカデミーは子供との接しを真剣に考えます

葛西TKKアカデミーは常に子供たちの成長を考え、個々の生徒との接し方を真剣に考えています。

そんな中で、今日は「叱る」ということについて考えたいと思います。

「叱ること」と「怒ること」

まず、大事なのは「叱ること」と「怒ること」を混同しないことです。

「叱ること」は子供のために、子供のことを考え、子供をプラスに導くために行います。

一方、「怒ること」は自分のために、自分の立場・都合をよくすることを考え、自分を守るために行います。

学校などでも「生徒のため」と言いつつそうでないことが、客観的に見るとよくあります。

先生が自分の思う通りに生徒が上手くならないから、そのストレスを生徒に怒ることで発散する。

(これは指導力不足が根本の要因と思われますが。)

自分が間違っているのに、立場上認めたくない自尊心がそれを許さない。

怒鳴る理由はこんな感じではないでしょうか。

しかも渦中にいるときは、先生自身がそれに気づかなかったりします。

指導者という立場で権威を持たされると途端に自分が上で生徒は下だという変な上下関係を作り出してしまう。

だから、自分の思い通りにならないと怒る。

生徒が自分と違う意見を言うと、侮辱されたように思う。

口答えされて反抗されたように感じる。

生意気だ、気分が悪い。

だから怒って自分の強さを誇示したい。

でも、怒って表面上生徒を従わせることができ生徒の心はついていきません。

関係も表面的になり、指導の本当の目的は達成できません。

怒っても問題は解決しません。

むしろ険悪な状況を作るだけです。

大切なのは相手に理解させること。

冷静になり、大人として大きな心で生徒の気持ちを想像し、客観的に状況を分析し、最善の方向に導くことです。

つまり、「叱る」には怒る必要もないし、怒鳴ったり体罰を行ったりする必要もないのです。

正しく叱る

いくら生徒のためを思い叱っても、状況把握を間違っていれば、生徒は理不尽に思い、不信感を抱きます。

これではいけません。

だから、叱るのは非常に難しいのです。

正しく叱るにはどうすればいいのでしょうか。

先ず冷静になること。

そして、正確に状況をつかもうと努力することです。

自分で勝手に思い込んでしまってはいけません。

常に自分の状況判断が間違っているかもしれないと謙虚になることです。

だから、叱る前に生徒の言い分をきちんと聞いてあげることが大切です。

もし複数の人間が関わっているのであれば、全員の言い分を聞かなければいけません。

面倒だと言ってはいけません。

そのくらい慎重にならなければいけません。

目的は楽をすることではなく、生徒を導くことなのだから。

更に、大人として広い心で接することも忘れないでください。

発展途上にある子供たちです。

過ちもあるでしょう。

でも、それを責めて心に傷を残すのが叱る目的ではありません。

過ちを大目に見るゆとりが必要です。

よく子供相手に理屈で論破しようとする人がいます。

(あたかも論破して優越感に浸りたいような。)

相手は語彙も経験も少ない子供です。

まともに討論すれば負けるのは当然です。

子供を負かせて、「自分はダメだ。」と思わせ、「自分の理は完全に否定された。」と思わせるのも叱る目的ではありません。

子供にも自分なりの道理があります。

それを分かってあげることも大事です。

これは多くの生徒に接した経験から分かります。

子供の考え方自体は間違っていないのですが、文脈において合わないことが多分にあります。

そんな時、大人の理屈を押し付けるのではなく、子供の目線に立って、「なるほどそうだよね。だけどこの場合、この方がいいんじゃないかな。」と提案するのはどうでしょう。

そうすれば子供の側に立ってくれたと安心し、心を開いて話してくれるし、こちらの言うことも聞くようになります。

そして提案すれば、それについて考え自分で判断するようになります。

結論を与えるのではなく、自分で決めさせるのが重要です。

正しい結論にたどり着けるように導いていく。

これが指導という意味においての正しく「叱る」ということです。

最後に、大人が子供と接するときにこんなことありませんか。

本人のためを思っていろいろ一生懸命にやっているにも関わらず、自分の思うような反応が子供から返って来ない。

子どものためという思いが強いからこそ余計に、自分の行為が報われていないと感じイラつきが募る。

そうしてついつい怒鳴ってしまう。

心にもなく言いすぎてしまい、後で自己嫌悪に陥ったりしませんか。

または、その瞬間の感情に流され言ってはいけないような暴言を吐いてしまう。

これも「叱っている」のではありません。

子どものためというより、報われない自分をあわれんでの行動だからです。

特に子供が小さいときは、大人が何でそんなことをするのか、言うのかよくわからないものです。

物事の重要性も優先順位も十分に理解できません。

現在の行動が後にどのような影響を与えるかもわからないものです。

だから、こちらが期待するような反応を示さないことはよくあります。

子どもとはそういうものだと受け止めて、丁寧に話してあげましょう。

くれぐれも自分への報いを求めないでください。

子育てとは無償の愛です。

もし自分で説明するのが難しい、もしくは子供が自分を正しく受け止めてくれないというのでしたら、無理して自分一人でどうにかしようとはせず、外に助けを求めるのもいい方法です。

助けを求めることは恥ではありません。

一人で何とかしようと奮闘するのはいいですが、空回りすると孤独になり孤立してしまいます。

そうすると余計に余裕がなくなり視野が狭くなりストレスが増え、また子供にあたってしまうなんていう悪循環になってしまいます。

大事なのは子供の健全な成長。

みんなで力を合わせて子供のために何が最善か考えましょう。

そうすると少しは気が楽になりますし、より健全に子供と接することができると思います。

2019.05.05

新元号「令和」スタート。そもそも「元号」って何でしょう。

新元号の「令和」がスタート。

元号が変わるということで各地でいろいろなイベントがあったようです。

そんなにしょっちゅうあることでもないので、歴史的な記念と捉える人が多く、駆け込みで婚姻届を出したカップルも多かったみたいです。

ところで元号って何なのでしょうか。

日本の元号は有名な大化改新でおなじみの645年の「大化」から始まり、およそ1400年も続いているのです。

今回の「令和」は初めて日本の和書からとったということで話題になりました。

これまでは中国の書物がもとになっていたのですが、この変更は政治的意図によると考えられます。

元々元号は中国発祥で、それが周辺国に拡がり、多くの国が独自に元号を採用してきました。

しかし、近代化に伴い西暦が世界的に普及すると多くの国で元号は廃止されました。

西暦と元号を併用している国は珍しく、不便、非効率でも伝統を重んじる日本らしいかなと思います。

中国などは革命でいとも簡単に古来からの制度など捨ててしまっていますが、日本はもったいないと思うのでしょうか。

それとも単に変わることに対して臆病なのでしょうか。

我々は、元号は天皇の代替わりに伴い行われると思いがちです。

これは「代始改元」というもので明治以後行われています。

それ以前は天皇の交代に関係なく元号が変えられていました。

一番多かったのは「災異改元」です。

大きな自然災害や飢饉が起きたときに元号を変えるもので、厄祓いと新しい時代に期待を込めて行われました。

逆に吉事が起きたときも改元されたことがあります。

「祥瑞改元」と言います。

他にもいろいろな理由で改元は頻繁に行われました。

だから、一代で5、6回改元した天皇も珍しくなく、南北朝時代で有名な後醍醐天皇は在位期間21年で8回も改元しました。

当然一つの元号の期間は短くなりがちで、一年に満たないものもあります。

一番短い元号は「暦仁」で何と2カ月ほどです。

ちなみに一番長かった元号は「昭和」で、二番目は「明治」です。

近代医学の発達と生活環境の改善が天皇の長寿をもたらし、更に「代始改元」がこれらの元号を長くしたと考えられます。

昔に比べて貴重な出来事となった改元ですが、調べてみると興味深い事柄がたくさんあります。

せっかく立ち会えたのだから、歴史(難しい話題でなく、家族など身近なものでいいです)など、これをきっかけに話してみませんか。

親子の会話は子供の発達に大きな影響を与えます。

これまでを省み、新しい時代がより一層全ての人にとって良いものであるようお祈りいたします。

2019.04.30

「TKKピクニック」に行ってきました。GWに見て触って考えて、楽しい体験と思い出ができました。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは子供たちの体験を重視し、色々なことに好奇心を持ち考える子供を育てたいと考えています。

昨日、「葛西TKKピクニック」に行きました。

幸いにも雨に降られることもなく、楽しい一日を過ごせました。

参加いただいたご家族の方、途中訪れた施設の方、お世話になりました。

心から感謝いたします。

朝10時に集合し、妙典駅から篠崎ポニーランドまで、江戸川の川沿いを歩きながら、面白い体験をいっぱいしました。

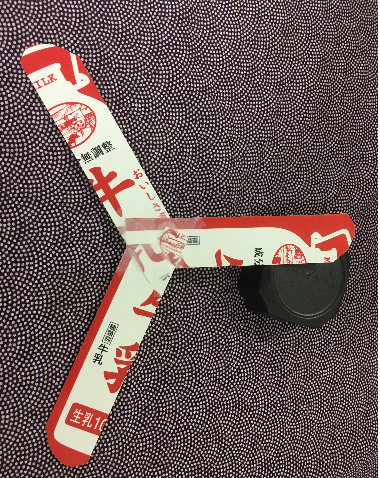

最初はブーメラン作りです。

ブーメランがどこで生まれどのように使われていたかを説明した後、工作に入りました。

今回は牛乳パックを使った誰でも簡単にできる三枚ばねのブーメランです。

みんな5~10分ほどで完成。

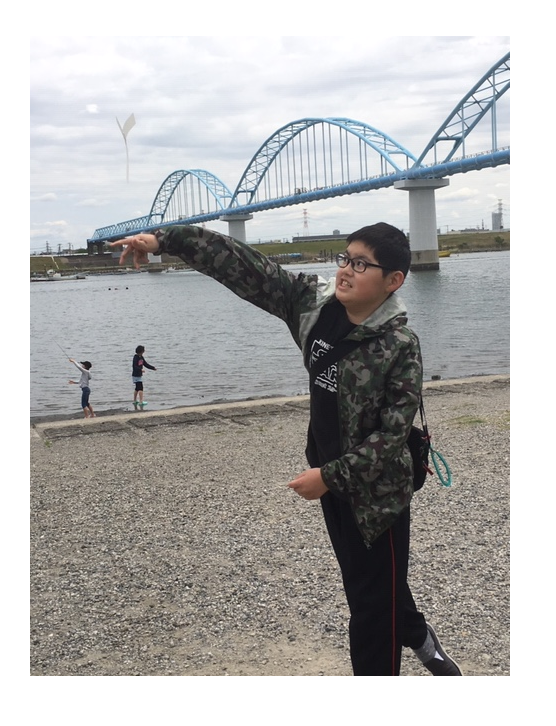

早速外で飛ばしてみました。

風の影響で飛ばされたり、うまく投げられなかったりしました。

しかし、何回か挑戦しているうちにコツもつかみ、綺麗なカーブを描きながら飛ばすことができました。

川沿いの草原で虫や草花を観察しながら色々な発見や議論をしました。

水門を超え、休憩所で一休みしたら、すぐに篠崎ポニーランドに着きました。

ここではポニーの乗馬体験とヤギやブタとの触れ合いが楽しめます。

遊具もあり、ちょっとした公園のようになっています。

馬車は残念ながら午前中で終わり乗れませんでしたが、子供たちは楽しんでポニーに何回も乗っていました。

ブルーシートを敷いてお昼ご飯を食べた後、隣接する江戸川子ども未来館を訪れました。

ここには江戸川に住む生き物を展示したり、興味深い講座が定期的に開かれたりする場所でした。

この日はゴールデンウィークということもあり、特別に「干潟の生きものタッチプール」をやっていました。

最初は怖がっていた子供たちも、時間がたつと慣れ、最後にはカメやカニを追いかけながら手で捕まえてこちらに見せてくれました。

帰路では同じ道を戻りました。

途中、クローバーの群生しているところで花冠を作りました。

女の子はやはりおしゃれで、できた冠を頭に載せとてもうれしそうでした。

歩きながら平たく丸い石を拾いました。

川のそばに行き今度は水切り体験をしました。

子供たちにはやはり難しかったのか2回くらいまでが精一杯でした。

私も久しぶりにやったのですが、何とか4回でき面目を保てました。

一日遊びながら、いろい色なものに触れ合い、よく見て考え、体をいっぱい動かしました。

しかし、子供たちは最後までとても元気でした。

むしろ大人の方がくたびれた感じです。

ゆっくり体を休めてほしいと思います。

親御さんからもとても楽しい一日だったと聞きました。

このような楽しい思い出になる企画を今後もできればと考えています。

多くの体験を積むことは考える力を育てるうえでも重要です。

このように多くの方と触れ合い、これからも皆様の子育ての力になれたらと葛西TKKアカデミーは願っています。