塾長ブログ

2017.10.13

中学生の間ではやっているもの『シャクレルプラネット』

今回も子供たちの流行をご紹介します。

今回紹介するのは、『シャクレルプラネット』です。

ガチャガチャの景品で、ネットを通じて子供たちの間ではやっているそうです。

要は動物のフィギュアですが、どの動物も顎がしゃくれています。

リアルな造形とあり得ない顎のデフォルメのミスマッチが特異性を醸し出して、独特の面白さがあります。

絶滅を乗り切るためにバクバク食べて生き残り、結果顎がしゃくれてしまったという設定です。

先日、生徒が持って来て見せてくれました。

そして、今とてもはやっていると教えてくれました。

「こんなものに1回200円も使ってしまった。」とも言っていました。

結構はまっているみたいです。

よくこんなものを作って売ろうと思ったものですが、何がヒットするか分からない時代ですね。

皆さんも子供との話のネタに一ついかがでしょうか。

2017.10.10

『まいぷれハロウィーンワークショプ』にお越しいただき、心よりお礼申し上げます

10月7日(日)、『まいぷれハロウィーンワークショプ』にたくさんの方に足を運んでいただき、心よりお礼申し上げます。

当日の朝は霧雨も降っており大丈夫かと不安でしたが、開始時刻にはやみ、日中は暑いくらいでした。

開始時間前から「チラシを見てパタパタ飛行機を作りたかった。」とブースにお客様がいらして、非常に嬉しく思いました。

やはり、パタパタ飛行機は小さい子供には難しいので、作成はこちらで行い、羽へのシールやカラーマジックを使ったデコレーションをしていただきました。

一生懸命絵を描いている子供たちの姿に微笑ましく思いました。

そして、子供たちが完成させた羽を飛行機に取り付け飛ばしてあげると、みんな大喜びでした。

本当によく飛びます。

風邪に乗れば20~30メートル以上は飛んだでしょうか。

前回のイベントで好評だったゴム動力車も作りました。

こちらも同様にデコレーションをして、完成。

みんな集中して黙々と作り、オリジナルの素敵な自動車ができました。

こちらも早速走らせ、勢いよく疾走する姿に歓喜していました。

終了間際にも工作に来ていただき、その熱心な子供たちの姿に感激しました。

多くの方にお越しいただき、本当にありがとうございました。

またこのような機会があれば、ぜひ参加したいと考えております。

今後とも、葛西TKKアカデミーをよろしくお願いいたします。

2017.10.06

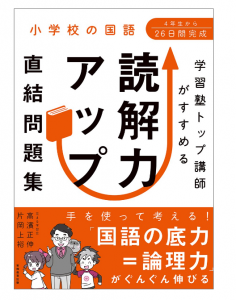

書籍紹介 『学習塾トップ講師がすすめる読解力アップ直結問題集 小学校の国語』

最近、趣味の読書紹介が続いているので、今回は生徒の勉強に直結する本をご紹介します。

本日紹介するのは『学習塾トップ講師がすすめる読解力アップ直結問題集 小学校の国語』高濱正伸, 片岡上裕 (実務教育出版)です。

子供たちを教えて思うことは、問題を解く以前に、文章を理解できていないということです。

問題の意味が分からないから、何を答えていいのか分からない。

何を答えていいのか分からないから、何をどのように解けばいいのかもわからないということです。

つまり、国語力(読解力)のなさが問題であることが多いのです。

そこで今回はこの本を紹介します。

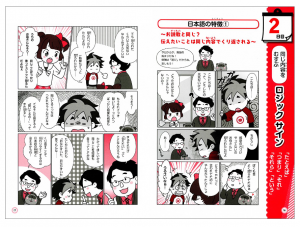

この本は文章のつながり(主に接続語)を中心に、論の展開が分かるように書かれています。

文と文のつながり方を理解し、それをサイン化します。

そのサインを活用して実際の読解でも役立つように意図された本となっています。

カラー印刷でマンガを交えることで、子供にも親しみが持てるように工夫されています。

無理のない量を毎日することで、約1ヶ月以内に全て習得できるようになっています。

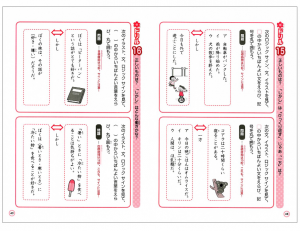

もちろん問題も用意してあり、学んだことを練習できるようになっています。

一応小学生向きとなっていますが、読解力の弱さを考えると、中学生にもお勧めできると思います。

ただし、文同士の関係を中心とした読解なので、語彙の部分のフォローは必要なので注意してください。

先ほども申した通り、読解力は全ての教科に通じるので、ぜひ身に付けてほしい力です。

これは問題を解くときに限らず、教科書や先生の説明を理解するのにも必要です。

そして、この本だけで十分ではないので、更なる読書で実践練習して、読解力に磨きをかけなければなりません。

この本だけで安心という訳ではありませんが、読解力向上の第一歩としてお勧めします。

2017.10.04

いろいろな理由で学校に通うのが困難な生徒の力になります

生徒たちの中には学校に行きたくても行けない生徒がたくさんいます。

葛西TKKアカデミーはそんな生徒たちの力になりたいと考えています。

体調やいじめ、家庭の事情、先生との確執や勉強に関する問題など、学校に通えない理由は様々です。

現に葛西TKKアカデミーは、体調のせいで登校できない生徒も扱っています。

学校に行ったとしても教室に入れず、保健室や相談室で過ごす生徒も多いそうです。

しかし、そのような場所も限度があり、全ての生徒が利用できる訳でもありません。

また、問題が起こったときも、学校が必ずしも満足いく対応ができるとは限りません。

つまり、学校の対応にも限界はあるのです。

そのような場合は学校外に助けを求めても、何の問題もないと考えます。

どうしても公的機関では意思決定に時間がかかり、その間に当事者の問題がどんどん深刻になります。

迅速な対応と選択肢を増やすという意味でも、様々な組織と連携を取り、協力することは有効と考えます。

葛西TKKアカデミーはそのような点においても、お役に立てると信じております。

葛西TKKアカデミーは大手塾とは違い、小規模だからこそ生徒それぞれの状況に合わせた授業ができます。

学校に居場所が求められないなら、葛西TKKアカデミーは喜んでその空間を開放します。

こちらに通うのが困難であれば、インターネットを利用したオンライン授業も提供しております。

勉強が嫌にならないように様々な工夫も凝ら、分かりやすい授業をモットーとしております。

家庭と本人と連携を取りながら、生徒を一人の人間として尊重し、最善の対応を心掛けています。

それは勉強に限ったものではありません。

この柔軟性と生徒に対する熱い思いが、葛西TKKアカデミーの強みだと自負しております。

学校に通うことが困難である家庭がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

まずはご相談から。

2017.10.01

書籍紹介 『驚異の未来生物:人類が消えた1000万年後の世界

本日ご紹介するのは『驚異の未来生物:人類が消えた1000万年後の世界』(創元社)です。

この本はセバスティアン・ステイエというフランスの古生物学者が想像した未来生物を紹介しています。

これは単なる空想ではありません。

科学的根拠と進化に基づき、プレートテクトニスに従った1000万年後の地球環境を踏まえ、実際に現れるであろう生物を考えているのです。

化石などから恐竜など、かつて生きていた古生物を紹介する本は数多くあります。

そういう意味ではユニークではありますが、このような本がなかった訳ではありません。

ドゥーガル ディクソンの『アフターマン』や『マン アフター マン』は有名な所でしょう。

しかし、この本の最大の魅力は、考え出された未来生物をCGで再現し、あたかも存在している生き物の写真を撮ったように生き生きと見せていることです。

これにはマルク・ブレーというCGクリエーターの力が大きいです。

フランス人の両者がタッグを組むことで実現したこの本に掲載されている生物は非常に魅力的です。

驚きと共に知的好奇心をくすぐらずにはいられません。

例えば、

シロナガスクジラより大きなオタマジャクシ。

キリンのように背が高く、四足歩行する鳥。

獰猛でエイリアンのようなイカ。

空を滑るように飛ぶムカデ。

モンスターのゴブリンのようなコウモリなど。

その全てが想像を絶するものです。

読んでみて非常に興味深い本となっています。

機会があれば手に取って、知的好奇心を刺激してみてください。

秋の読書にお一つどうぞ。

2017.09.28

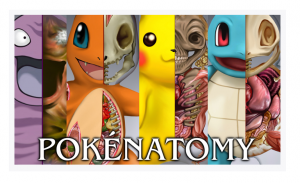

ポケモンを解剖してみると…

今回もちょっと面白そうなサイトがあったのでご紹介します。

こちらChristopher Stoll というクリエーターが作った『PokeNatomy』という非公式のサイトです。

あの世界的人気を誇るポケモンを実在するものと考え、それを実際に解剖するとどうなるかというのを想像し紹介しています。

かなり真剣にリアルにポケモンたちの内部を描いているので、かえってグロテスクに感じるかもしれません。

非公式のサイトなのでお金を払ってまで購入することはないかと思います。

しかし、このような着眼点を持ち、想像力を働かせることができるのは素晴らしいと思います。

生徒と接すると想像力が乏しいと感じることが多々あります。

想像力がないというより、想像することに慣れていないのでしょうか。

いつも教えてもらってばかりで自分で考えない、いや、考える余裕を与えられていないのかもしれません。

自分から考えることを面倒と思ってしまうようです。

効率よく答えを出すことを要求されるので、寄り道する時間がないのでしょう。

本当は寄り道にたくさんの発見があり、学びのチャンスがあるのですが。

いずれにしても、葛西TKKアカデミーは生徒の好奇心と想像力を大切にしたいと考えています。

2017.09.26

消える大学 今どきの大学事情

今年もセンター試験の出願が始まり、本格的に大学受験の季節となってきました。

最近では一般入試の他に推薦入試やAO入試など、多様な入試方法が用いられるようになりました。

今や一般入試以外で大学に合格する人は4割を超えています。

特に私立大学では、2000年以降、AO入試実施が目立ちます。

現在では国公立大学でAO入試を行っているのは70校くらいですが、私立大学では450校を超えています。

受験生は置かれている状況を踏まえ、自分に合った受験方法を選ぶようになっています。

そんな中、先日興味深い記事を見つけたのでご紹介します。

『入学した途端に「大学消滅」!? そうならないための「賢い志望校選び」とは』 (AERA dot.)

内容としては、入学しても大学が次年度からの新入生の募集を停止し、卒業後、大学がなくなることがある。

だから、なくなりそうな大学を受験の段階で見極める必要があるということです。

ベビーブームが大学を受験するときは、「受験戦争」とまで言われ、誰もが必死になって勉強し、大学の狭き門をくぐったものでした。

需要があるので、新設の大学や学部学科がどんどんできました。

しかし、少子化が進み受験生も年々減少する中、今度は供給不足となり経営が困難になる大学が出てきました。

国公立大学や私立の上位大学はまだしも、下位のみならず中堅の私立大学も学生の募集に苦労しています。

そこで目新しい学部を作って注目を集めたり、校舎を新しくしたりして、入学希望者の増加を試みました。

AO入試の実施が私立高校で増えたのも、このような事情があったからです。

それでも定員割れする大学が増えています。

大学を調べる時に「Fランク」とあるのは定員割れで、全員合格の大学です。

にもかかわらず、学生が集まらないで経営破綻に直面する大学が続出で、「大学消滅」も冗談ではないのです。

記事では2018年から学生人口の減少が本格化し、2031年までに100の大学が消滅しても不思議ではないそうです。

ところでこの記事には、そんな消滅の危険性のある大学を見極めるポイントが書いてあるので、簡単に紹介します。

1.収容定員充足率に注目。

これが低い大学は生徒が集まっていないので危険。

2.センター試験利用の志願者が40%を大きく超えている私立大学も危険。

一般入試の募集力の低下の表れでブランド力の劣化とも考えられる。

3.AO入試や推薦入試のウェイトが大きい大学は今後苦しくなる。

2020年からの入試改革により合格発表の日程が後ろにずれるので、これまでのように早期の学生確保が難しくなる。

4.専任教員比率があまりに低い大学は「アクティブラーニング」に対応しづらい。

医療系では60~70%、芸術系は20~30%が平均。

5.国立大への運営費交付金の増減推移を調査。

今後、文科省からの運営費交付金が削減される可能性がある。

6.地元の産業や企業とその将来性を研究。

大学と提携している地元企業があるかが重要なポイントとなる。

2017.09.25

クイズ 正しい日本語はどっち

日本語クイズの3回目になります。

今回もクイズを通して、自分の使う日本語をチェックしてください。

1.「なし崩し」の意味は

A:うやむやにする

B:少しずつやる

2.「鳴かず飛ばず」の意味は

A:将来のために力をじっと蓄えること

B:特に目立った活躍もなくいまいちなこと

3.「微妙」の意味は

A:ちょっと違ってはっきりそうとは言えない様子

B:一言では言い表せない繊細で複雑な様子

4.「しおどき」の意味は

A:絶好のチャンス

B:引き下がる時期

5.「割愛」の意味は

A:必要ないから省くこと

B:必要あるけど省くこと

6.「憮然とした顔」とは

A:腹を立ててむっとしている表情

B:落ち込んでぼーっとしている表情

7.「詰まる」の意味は

A:行き詰まって答えが出ない様子

B:結論が出る段階に近づいた様子

8.歌や話の「さわり」とは

A:最も盛り上がる部分

B:始まりの部分

いかがでしたでしょうか。

それでは答えです。

1. B

「なし崩し」はもともと借金を少しずつ崩して返済するという意味です。

だから、コツコツと少しずつやって最終的に全て終わらせることを意味します。

「うやむやにする」や「曖昧にする」、「その場の勢いでやる」というのは本来間違いです。

2. A

これは中国の故事成語で、昔、王が3年間、特に政治らしいこともしていなかったので、家臣がそれを王に尋ねたところ、「今は飛ぶこともなくこともないが、ひとたび飛べば天高く昇り、ひとたび鳴けば人々をきっと驚かすだろう。」と言ったそうです。そして実際にその後すぐに王は動き、国を見事治めたそうです。

ここからチャンスのためにじっと力を蓄え、時が来れば活躍できるように備えているという意味です。

3. B

こちらも現在ではAの意味の方が主流となって使われていますが、本来はBの意味です。

本来は褒める言葉だったのですが、「微」のわずかという意味が強まり、Aの意味として誤用されています。

4. A

もともと干潮、満潮になるときを指し、何かをしたりやめたりする良いタイミングを表し、よい意味で使われます。

しかし、こちらも現在では「あきらめ時」のような悪い意味で使われることが多いです。

5. B

こちらもよく間違って使われます。

「本当は話したいんだけど、仕方なく省く」というのが本来の意味です。

愛着を割って捨てるから、惜しいと思いつつも断ち切るということなのでしょう。

6. B

こちらもよく間違って使われますが、本来はBの意味です。

しかし、現在ではほとんどの人がAの意味で使うようです。

7. B

おそらく「行き詰まる」と混同してこうなったのではないでしょうか。

でも本来はBの意味で、もう少しで解決する状態を表します。

8. A

これも初めの部分と思って使う人が多いようです。

義太夫節からきている用語で、最も目立つ箇所だそうです。

だから「歌のさわりを歌って」と言われたら、サビの部分を熱唱しましょう。

以上、いかがでしたでしょうか。

案外間違った用法の方が市民権を得ていて、みんなそちらの意味で使っていたりしますよね。

誤解なくコミュニケーションができるにはどちらがいいのか考えつつ、今日はここまで。

2017.09.22

来年度から小学校でも英語が導入されます

2020年から指導要領が大幅に改定されます。

これは小学校から高校までの学校教育においてです。

更に大学入試も変わるので、日本の初等から高等までの全ての教育が変わるということです。

この新指導要領の中に小学校における英語の正式授業化があります。

本格的に変わるのは2020年度からですが、移行処置として来年4月から小学校での英語の授業が始まります。

そこで先日文科省が来年度から使う英語の教材を発表しました。

書籍の教材の他、音声や映像教材も含まれています。

「聞く」「話す」の技能から始め、「読む」「書く」の技能まで広げます。

児童が興味を持ちそうな題材や身近な場面設定を使って、自分や身の回りのことを、簡単な語句や表現を使って表現できるように作られています。

そして,外国語によるコミュニケーション能力の基盤を育てることが目的となっています。

更に、中学校の英語教育との連携を考え、過去形や代名詞の指導も含まれるようです。

「もともと英語教育の経験が少ない小学校教師が指導できるのか。」

「英語に使う時間をどのように捻出するのか。」

「英語が嫌になる期間が早まるだけではないのか。」

など、様々な憶測が飛び交っています。

また、実際に多くの小学教員が不安を抱えているようです。

教材が何であれ、英語の早期化がどうであれ、その成否は現場の人間次第だと思います。

それを無視した改定にだけはしてほしくないものです。

なぜなら、失敗した時の一番の被害者は生徒なのだから。

2017.09.21

先輩たちが中学三年生のためにいろいろ話をしてくれました

実際の経験者から話を聞くことは、説得力があり実感として伝わります。

高校受験を控えて未知の不安に苛まれる中学三年生にとって、先輩の話を聞くことは悩みを取り除くのに大いに役に立ちます。

葛西TKKアカデミーはそのことを理解し、実際に先輩の経験や知恵、考えを聞く機会を設けます。

昨日も先輩方が来て、今の中学三年生と交流をしてくれました。

高校とはどんな所なのか。

いいところも悪いところも包み隠さず話してくれました。

率直に洗いざらい全て話すことが大切で、悪いことも含めて全ての現実を知るのが大事です。

もちろん現実は希望もあれば失望もあります。

大事なのは、その100%自分の思い通りではなく否定できない現実を受け止め、自分がどのように対処するかということです。

それはより正確な選択をし、入学後、こんなはずではなかったと思わないためでもあります。

経験は人それぞれで、必ずしも自分も同じ経験をするわけではありませんが、そこから得られる教訓は誰にでも有益であります。

話は高校の勉強や部活だけにとどまらず、友達などの人間関係、将来の進路など多岐にわたりました。

中学生も自分たちの不安に思うことについて発言し、相談していました。

また、先輩方からも中学生に質問をして、お互いに意見交換をするなど、とても有意義でありました。

お茶屋お菓子を交えながら、終始和やかな雰囲気の中で交流は進みました。

先輩方は今後も出会った中学生に力になってくれると約束してくれました。

中学生も頼れる先輩に出会えたことで、受験のプレッシャーが少しは軽くなったと思われます。

このように直接先輩との交流を持てる機会は他塾ではなかなかないと自負しております。

そして、後輩のために力を貸してくれる先輩がいてくれることに感謝します。

常に生徒のために何ができるかを考え、可能な限り積極的に行動したいと考えています。

今後もこのような機会を増やしていきます。

葛西TKKアカデミーは他塾とは一味違った塾であります。

ここでしかないものがたくさんあります。

皆様も一度のぞきに来てください。