塾長ブログ

2017.09.19

『まいぷれハロウィーンワークショップ』に参加します

葛西TKKアカデミーは10月7日に葛西住宅公園で行われる「まいぷれハロウィーンワークショップ」に参加することになりました。

先日の『まいぷれ夏休みワークショップ』が好評でしたので、新たにイベントに参加することになりました。

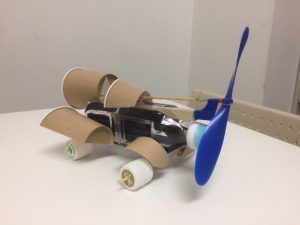

また、工作をします。

そこで、当日に作るパタパタ飛行機を試作して飛ばしてみました。

こんな感じです。

ゴム動力を使って羽を羽ばたかせて飛びます。

前回のゴム動力車よりも難易度は上がっていますが、大人が手伝ってあげれれば子供でも作れると思います。

予想以上にパタパタしながら飛んでいます。

動画を公開していますので、そちらもご覧ください。

もちろん、前回好評だったゴム動力車もやります。

たくさんの方々のご来場をお待ちしております。

2017.09.18

子供たちの居場所について

先日、政府の『子供・若者白書』で子供たちの居場所に関する調査結果が載っていました。

それによると、子供たちが一番自分の居場所と思っているのは、1位が自分の部屋(89.0%)、2位が家庭(79.9%)、3位がインターネット空間(62.1%)だそうです。

次いで地域(58.5%)、学校(49.9%)、最後に職場(39.2%)になります。

気になるのがインターネット空間が62.1%で3位であることと、学校が49.9%で居場所としてはかなり低いことです。

インターネット空間が高い理由はその利用の手ごろさにあるようです。

簡単に参加でき、情報発信や収集ができます。

しかし、そこで出会う人たちを信用しているかというと、そうでもありません。

「楽しく話せるときがある」「困ったときは助けてくれる」「強いつながりと感じている」と答えた人は少なく、お互いの気持ちが正しく伝わりにくく、情報を悪用される危険性を感じている生徒が多いようです。

一方、学校が低いのはやはりいじめなどで生徒たちが孤立状態にあるからのようです。

学校が自分の居場所ではないと答えた生徒は、家族や友人に対しても何でも相談できると思わない割合が高いことから推測できます。

つまり、学校の中だけでなく、外でも心を許せる人がいない、身近な人との関わりが薄いことが分かりますが。

ちなみに生活の充実度を見ると、居場所がどこにもない生徒は充実度も低く、逆に居場所が多いほど充実度も上がっていくようです。

また、何事も相談できる相手がいる生徒は生活の充実度が高い傾向があります。

以上のことから、生徒にとって自分の居場所があることが生活の充実度に大きく関わっていることが分かります。

インターネット空間は簡便だが信用のおける場所でないことは、生徒も理解しているようです。

よって居場所を提供するとともに、信頼のおける人間がいることが重要となります。

そういう意味では、学校は生徒にとって十分でないことが、調査結果からみて取れます。

居場所もなく信頼のおける相談相手もいない生徒は孤立して、脱落していく可能性が高くなります。

だからこそ、葛西TKKアカデミーはそんな生徒たちの居場所となり、生徒たちの支えになれる存在でありたいと願っています。

2017.09.14

書籍紹介『大人の語彙力がつかえる順で身につく本』

久しぶりの書籍紹介です。

夏休みは忙しく、本屋で本を調べる時間がなかなかなくて、やっと行くことができました。

言葉の使用が不適切だと、そのつもりはなくとも誤解を生み、トラブルになることがあります。

逆に、言葉の使い方がうまいと、より正確に自分の言いたいことを伝えられ、不必要な争いを避けることができます。

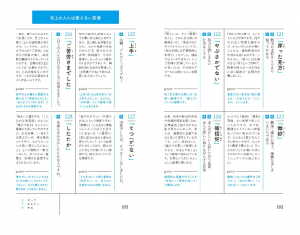

本日紹介するのは吉田裕子の『大人の語彙力が使える順できちんと身につく本』(かんき出版)です。

この本はそれぞれの状況に使える言葉を紹介すると共に、言葉の意味を丁寧に説明してあります。

また間違えてよく使っている言葉、昔と今で一般に使われる意味が変わってきている言葉など、分かりやすく書かれています。

実は知っているのに使えない、忘れている言葉が非常に多いことに気づきます。

この本を読むことで、そんな言葉をもう一度掘り起こし、実践することの助けになると思います。

読んでみて、「なるほど、うまい表現だな。」と思える言葉がたくさんあります。

今まで人との関りで、自分の思いがうまく言葉にできない、不本意に相手を不快にさせてしまったという経験のある方にお勧めします。

言葉は非常に大切です。

それは人の思考に直接関わるからです。

自分の発した言葉が、情報として伝わるだけでなく、発した人そのものの人格まで伝えます。

だから、言葉の使い方一つで、その人の印象は大きく変わります。

また、自分自身も豊かな語彙を持っていれば、思考の範囲が広がり、より大きな心で物事を捉えることができます。

IT化が進み、発信が簡単になった今、パソコンなどの自動変換機能は、人に言葉を考える機会を奪い、本当に人の語彙力が貧困になっています。

それは生徒たちの発言や作文を見ると顕著です。

子供に限らず大人ももう一度言葉を見直し、豊かな心を取り戻しましょう。

2017.09.12

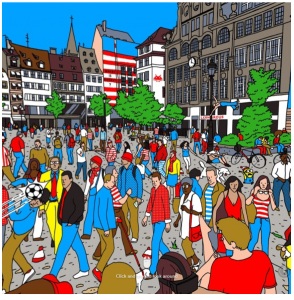

進化したウォーリーを探せ

勉強が嫌になると、いくら勉強しても効果が上がりません。

逆に、勉強が楽しくなると、どんどん自分から勉強をするようになります。

楽しさは勉強にとって非常に大切です。

だから、面白いものを敏感に見つけられるように心がけています。

また、楽しいホームページを見つけたのでご紹介します。

今回紹介するのは『Creation Visite Virtuelle』です。

Creation Visite VirtuelleのFacebookへのリンクはこちら

このページに上のような絵があるので、クリックしてください。

何と昔懐かしい『ウォーリーを探せ』ではないですか。

ご存知ですか。

1980年代に流行った、絵の人ごみに紛れている、赤と白の縞模様の服と帽子をかぶった、眼鏡をかけた男の子、ウォーリーを見つける遊びです。

しかも、Creation Visite Virtuelleは『ウォーリーを探せ』を復活させただけではなく、彼らの技術はこれを360度サラウンドの写真にしたのです。

もうこれは楽しさ倍増です。

もちろんこの絵の中にもウォーリーが隠れています。

絵をグルグル回しながら彼を見つけてください。

ほら、あそこにいますよ。

さらにこの絵には、ウォーリー以外のキャラクターが隠れています。

ミニオンにET、それからシンプソンズのお父さん(ホーマー)もいますよ。

頑張って見つけ出してくださいね。

葛西TKKアカデミーは今後も皆様に楽しい情報を発信したいと考えています。

2017.09.10

結構間違っていませんか クイズ正しい日本語はどっち

前回に引き続き今回も、クイズ形式で日本語を考えてみたいと思います。

1.いい加減にすることは

A.なおざり B.おざなり

2.うまく要点をつかむことは

A.的を得る B.的を射る

3.「陳腐」の意味は

A.古臭い、ありふれた B.意味がない、つまらない

4.「姑息な」の意味は

A.卑怯な B.一時しのぎの

5.「失笑」の意味は

A.思わず笑うこと B.笑いも出ないくらいあきれる

6.自分に仕事をこなす自信がない時に言う言葉は

A.私には役不足です B.私には力不足です

7.「琴線に触れる」の意味は

A.不愉快になって怒る B.良いものに触れて感動する

8.「下世話」の意味は

A.低俗な話 B.普通の人が使う言葉での話

9.「黄昏る」の意味は

A.ぼーっと物思いにふける B.盛りを過ぎて衰える

10.「にやける」の意味は

A.薄笑いを浮かべる様子 B.なよなよしている様子

いかがでしたでしょうか。

それでは答えです。

1. B

「おざなりな~」などと使って、でいい加減に物事をすることを意味します。

「なおざりになる」「おざなりにする」で何もしないでそのままにしておくという意味になります。

2. B

本来、矢が的をつらぬく様から生まれた言葉で、「的を得る」は誤用と言われています。

しかし、調査によると「的を得る」で使う人の方が多く、こちらが一般化してきています。

3. A

古くから使われ平凡になってしまっていること。

だからつまらないと解釈できなくもないかもしれませんね。

4. B

「姑」はしばらくの間、「息」は休息の意味。

しばらくの間休むことから、一時しのぎの意味になります。

5. A

笑ってはいけないときの思わず吹き出してしまうことです。

「失」はうっかりの意味です。「失笑」だから笑いを失うのではありません。

6. B

こうやって聞くと分かりやすいですが、実際には両者を混同して使うことがよくあります。

7. B

心の奥にある物事の共鳴する感情を琴の糸に例えた表現。

実際の使用では、両者の意味は拮抗して使われています。

8. B

「下」の文字から「下品」の印象があるようです。

本来は一般の人が発するごく普通の話を意味します。

9. B

夕方を「黄昏時」というように太陽が沈む様から「盛りを過ぎた」という意味になります。

ただ、今は多くの人がAの意味で使っています。

10. B

こちらも「にやにやする」と音が似ていることから、今ではAの意味で使うことが多いようです。

しかし、本来は「若気る」と書いて、男色を売るという意味だそうです。

いかがでしたか。

結構間違って日本語を使っていませんか。

でも、言葉は生き物です。

「正しい」「正しくない」より意味が通じるかが重要になり、時代によって変わっていくのは仕方ないことかもしれません。

一般の使われ方と本来の意味を知って、なぜそうなったのかが分かると面白いと思います。

まだまだ間違って使っている日本語はたくさんあるので、またクイズで出したいと思います。

是非楽しんでください。

2017.09.07

ご存知ですか 都立高校入試の点の出し方、結構複雑です

「なんだ、まだまだだな。」と思ったら、あっという間に都立高校の入試ですよ。

勉強する内容が多い分、早めに準備しないと間に合いません。

とは言え、都立高校入試の仕組みを、まだよくご存じない方もいるでしょう。

そこで今回は入試の最も肝心な得点の仕組みについてお話します。

当日テストを受けて、その点で決まりではありません。

実は入試テスト本番前にすでに得点の何割かは決まっているのです。

本日はちょっと分かりにくい都立高校の入試得点の出し方についてお話します。

学校によって多少の差異はありますが、一般的には次のようになっています。

入試の総合点={300×(主要5教科の内申点合計×1+実技4教科の内申点合計×2)÷65}+{700×5教科の入試得点合計÷500}

ちょっと分かりにくいと思います。

入試の総合点は二つの部分から成り立っています。

一つは調査書点に基づく部分と、もう一つは入試テストの部分です。

入試の総合点1000点のうち、前者には300点、後者には700点が配分されています。

つまり、得点の3割はテストを受ける前に決まっているということです。

それでは調査書点に基づく部分について説明します。

調査書点とは調査書の内申点から算出されます。

内申点とは通知表にある5段階評価の数字をそのまま点数にしたものです。

これを主要5教科は合計点を1倍、実技4教科は合計点を2倍して合計が調査書点になります。

つまり、オール5であれば65点になります。

65点のうち何点取ったかを割合で出し、それに300をかけたものが調査書点に基づく部分の得点になります。

実技4教科は2倍されるので、この部分の得点を上げるには、主要5教科より実技4教科を上げたほうが効率が良いということになります。

当然、この部分の得点が高ければ、入試当日のテストが多少悪くても合格できるし、低ければ当日の点が良くても落ちる可能性があるのです。

ちなみに調査書点が1上がれば1000点の入試総得点のうち約4.6点上がるということになります。

(ちなみに入試得点では1上がると1000点満点では1.4点しか上がりません。)

1点で合否が分かれる入試では、この得点は非常に大きいです。

次に入試当日のテストに基づく部分についてです。

国語、数学、英語、社会、理科の5教科をテストします。

各100点満点で合計500点のうち何点取れたか、その割合を考えます。

これに700をかけて算出された得点がこの部分の得点となります。

学校によっては面接や実技を課すところもあり、その場合は算出方法が変わります。

調査書点と入試得点の比が4:6になっている学校もあります。

また、入試科目が英語、国語、数学の3教科になっている高校もあります。

その場合、調査書点は保健体育、美術、音楽、技術家庭科、社会、理科が2倍されます。

いろいろ複雑な点もありますが、ご理解いただけたでしょうか。

とにかく、普段の勉強の成績が意外と重要であるということです。

そして、これは定期テストの得点のみではなく、提出物や授業態度等も加味されます。

普段からの勉強もしっかりしなければならないということです。

言い換えれば、定期テストが多少悪くても、普段の授業態度や提出物をしっかりしていれば、調査書点を上げることも可能なのです。

入試について、よくわからない、質問したいという方は遠慮なく葛西TKKアカデミーまでお問い合わせください。

2017.09.05

テスト前の過ごし方

今日、中間テストが終わりました。

葛西TKKアカデミーの生徒たちは、週末も塾に来て勉強していました。

成果が出ることを期待しています。

そこで今日はテスト前の過ごし方についてお話します。

端的に言うとテスト前日は勉強しないことです。

それまでに十分に勉強をして、前日に何もしなくてもいいように勉強するのが理想です。

前日に慌ててやっても、結局あいまいで十分理解していないので、それほど成果は出ません。

無理して徹夜して、眠たい頭でテストを受けると、集中力もなくなり、かえってたくさんミスをします。

実力が出ず、よい結果も出ません。

無理して+1の力を身に付けても、寝不足で5の力が出なければ結局-4です。

だからテスト前は体調を万全にして、今持っている力を100%出せるようにするのが最善です。

前日は早めに食事をし、お風呂でゆっくりと過ごし、リラックスしましょう。

そして、早めに寝て、十分な睡眠を取りましょう。

どうしても勉強したいなら、早起きをして、朝さっと確認する程度でいいです。

脳は起きてから2時間ぐらいしないと、本格的に活動できません。

だから、テスト2時間前には起きましょう。

朝食は食べ過ぎず、やや軽めがいいです。

以上のことに注意し、本番当日は実力が発揮できるように準備して、テストに臨んでください。

幸運を祈っています。

2017.09.05

勉強ができない生徒は本当に勉強ができないのか

よく勉強ができないと言います。

しかし、それは本当に勉強する能力が無いという訳ではありません。

経験上、学ぶ力が無くて分からないのではないことが多いです。

1.勉強に対する魅力がない。

勉強しろと怒鳴られてばかりで、勉強そのものが嫌になった。

だから、勉強が苦になり、したくなくなり、頭にも入ってこない。

しかし、頭ごなしに勉強しろとばかり言われ、余計に嫌になる。

この悪循環を繰り返す。

この状況に陥ると、勉強の動機付けをするのは至難の業です。

本来力はあるのに、精神的に拒否してしまうので、いくら勉強しても身につきません。

逆に好きになると、自分からどんどん学んでいきます。

従って、好きにならなくてもいいから、嫌いにさせないことが肝心となります。

2.その場しのぎで定着していない。

テストで結果を出すことだけ求められるので、勉強は直前にしかやらない。

理解するというよりは丸暗記。

これではどうしてそうなるのかが分かっていないし、間に合わせで覚えているだけなので、学習内容が定着していません。

結局、テストが終わると全て忘れてしまうのです。

つまり、テストが勉強の目的となって、習得をおろそかにしているのです。

だから、前の学習事項が基になっている次の内容をやろうにも分からないのです。

新出事項を勉強するために、一度やったことをもう一度しなくてはならないという二度手間になる。

面倒くさいのでやらないと、ますますできなくなる。

授業に集中し、その都度理解し定着させれば何の問題もないのです。

しかし、その日々の積み重ねを面倒くさがり、その場しのぎをするとかえって面倒になる。

これは能力というよりも、普段の学習習慣の問題ですね。

3.何が分からないのか分からない。

自分が実際にできていないのは分かる。

しかし、なぜできないのか、そして何をどうすればいいのかが分からない。

これは客観的に分析してくれる相談相手がいれば解決することです。

それができないで、一人で何とかしなくてはと焦れば焦るほど、より分からなくなります。

親や先生、友達でもいいです。

適切なアドバイスをもらえば、対応できるでしょう。

もしくは話しているうちに自分で問題点を理解し、解決できるかもしれません。

とにかく、一人で悩まず誰かと話し合いましょう。

4.勉強の意味・目的が分からない。

よく「なぜ勉強しなくてはならないの。」と聞かれます。

「そんなのどうでもいいから、勉強しなさい。」なんて思いますが、子供にとってこの問いは非常に重要なようです。

確かに目的も分からずやれと言われても納得いかないでしょう。

そして、この悶々とした気持ちでは勉強に身が入らなくなります。

または、勉強をしないことを正当化するために、意地悪な質問をしているだけかもしれません。

明確な答えがないことは子供も分かっています。

だから大事なのは、自分なりの答えを前もって用意しておくことです。

もしくは、子供と一緒に話し合いながら、子供自身が見つけられるように導いてやることです。

自分なりに納得すれば勉強に手を付けられると思います。

5.教え方が悪く、内容が把握できていない。

実は子供が分からないのは、教え方が悪いからかも知れません。

子供たちが理解したかどうかお構いなしに、教科書をどんどん進めていく。

子供たちの質問に答えない、または質問しにくい雰囲気を作る。

説明が難しく、子供たちの立場で勉強を教えていない。

このような場合は子供たちの問題ではありません。

うまく教えられる別の人を見つけ、教えてもらえば済むでしょう。

他にも学習障害や体調の問題など、子供が勉強できない要因は考えられます。

大事なのは頭ごなしにバカの烙印を押さないということです。

本当は能力がないのではなく、それが妨げられているだけのことが多々あります。

生徒を正しく理解し、本当の問題をきちんと把握することです。

これが葛西TKKアカデミーのスタンスです。

2017.09.03

今年も若者の命が失われました

9月1日は統計上、一年のうち生徒の自殺が飛びぬけて多い日です。

いじめや勉強へのプレッシャーから学校に行くのがつらくなる。

でも、夏休み中は学校というしがらみがなくなって大丈夫だが、また学校が始まるとなると苦しくなる。

そして、二学期の始業式及びその前後に、その苦しさに耐えられず、逃げ場もなくて自殺することが多いようです。

だから、9月1日の前に「無理して学校に行かなくてもいいから、命を大切に。」とメディアでも盛んに言われていました。

しかし、今年も犠牲者が出てしまいました。

毎日新聞によると東京、埼玉の中高生4名が自殺を図り、うち3名が死亡したそうです。

葛西TKKアカデミーにも学校に行くのが困難な生徒がいます。

いじめの話もよく聞きます。

何でそんなことをするのかと思います。

いじめは今に始まったことではありません。

私が彼らと同じくらいのときもやはりいじめの問題がありました。

それが未だに解決できないのだから、これまでのやり方ではだめなのでしょう。

いずれにしても、いじめる生徒は問題ですが、SNSという現代特有の環境がよりいじめを強固なものにしていると思います。

この点に関しては後日お話します。

いじめをする生徒と同じく学校の対応も問題です。

生徒の話を聞くと何でそんなことするのかと思うことがよくあります。

ちょっと考えればもっと適切は対応はあると思えることが多いです。

先生がいじめをひどくしている場合もあります。

しかも、傷ついた生徒は学校に対して信用を失っています。

それなのに学校でしか対応の場がないことも問題です。

学校の形式的で柔軟性のないやり方では、今苦しんでいる生徒に十分答えられないのも事実です。

いじめに限らず、成績や家庭環境など、子供たちを取り巻く問題は深刻です。

今の学校教育という制度はもう限界にきていると思います。

もっと教育の幅を広げ、あらゆる事態に対応できるようにしなければなりません。

それは公教育という枠組みに縛られないものも含みなす。

なぜなら、先ほど述べたように学校というしがらみが生徒を余計に苦しめ逃げ場を閉ざし、命を絶つという結末をもたらしているからです。

さらに、自殺した生徒の後ろに、自殺しないまでも苦しんでいる生徒がいることも忘れてはいけません。

自殺しないからいい、表に出てこないから無視していいという訳ではないのです。

これらの悲劇をなくし、もっと生徒たちに生きる喜びと希望が持てるようにしてあげたい。

葛西TKKアカデミーはそんな生徒たちの居場所となり、彼らを全力で支えたいと考えています。

2017.09.02

衝撃の結果! スマホの使用で学習効果が消える!

脳科学者の川島隆太教授によると、長時間のスマホ使用で2時間以上の勉強効果が消えるそうです。

つまり、スマホを全く使わない、または、ほとんど使わない子よりも、

スマホを1日4時間以上使用していて、自宅で2時間勉強している子の方が、成績が悪いという結果が出たそうです。

ここまではっきり数字で出されるとびっくりで、衝撃も大きいですね。

スマホと子供の成績の相関関係は次のような結果になりました。

・スマホを1日1時間以上使い続けた子はどんどん成績が下がった。

・もともと成績が良かった子も、スマホを使い始めると成績が大きく下がった。

・スマホをもともと1時間以上使用していて成績が悪かった子が、スマホを止める、または1時間未満にすると成績が上がった。

理由はともかく、スマホを使うと「学校で勉強したことが頭から消える」ということが分かったそうです。

タブレット端末などによるインターネット利用時間を1時間未満にすると、成績への影響が少ないことも分かったそうです。

時間制限をすれば成績への影響はなくなるように見えますが、それでも例外があるそうです。

それはLINEです。

LINEは使えばその分だけ成績が下がることが分かったそうです。

1時間未満でも成績が下がるようです。

スマホやLINEで学習効果が消える理由を調べたところ、脳内の血流が関係しているそうです。

例えば言葉を調べる時、辞書を使うと大脳の前頭前野が活発になり、思考をしていることが分かります。

しかし、スマホでウィキペディアを使うと、逆に前頭前野の血流が減り、抑制がかかって思考がはたらかない状態になるそうです。

つまり、スマホを使うと脳が緩み切っているそうです。

脳をしっかり鍛えることが重要な発達期の子供にとって、脳の休息状態が長くなると、脳の発達と働きは低下します。

LINEで情報処理速度と注意力が落ちるそうです。

また、心理学的原因もあるそうです。

近くにスマホを置いて作業をしたところ、LINEの通知音が鳴るたびに、情報処理や動作速度が遅くなり、注意力が低下したそうです。

「誰かからのメッセージが来た」という認識が、学習効果をそぐことに関係しているようです。

ちなみに、通常の時間を知らせるアラームでは影響がなかったそうです。

また、勉強中にLINEや動画、音楽やゲームなど、スマホで複数のアプリを使用する「ながら勉強」をしている子供もいます。

複数のアプリをしながらの勉強は、やはり大きく成績を落とすそうです。

使うアプリの数が多ければ多いほど成績が下がるそうです。

勉強どころが一つのアプリにさえ集中できていないそうです。

何にも集中できないことは、脳の発達においても最も悪影響があるそうです。

しかし、我々が働くことなしに生活できないように、実際、スマホなどはもう社会システムとして確立してしまっています。

頭ごなしに禁止もできないでしょう。

与えれば子供は使わない訳はありません。

大事なのは大人も子供もメリットとデメリットをしっかり理解し、最初にどう付き合うかはっきり決めることです。

そして、大人も子供の見本になるように、むやみにスマホをいじらないようにする必要があるでしょう。

子供は本当に大人をよく見ていますから。