塾長ブログ

2017.11.04

「いじめ」など、子供の問題を防止するには

先日、学校カーストについてお話しました。

以前、教師と生徒の問題に触れたこともありました。

いづれの場合も、外部からの目が届きにくい環境にあることが問題の一つだと思われます。

それがSNSなどのバーチャルな空間であっても学校などの閉鎖空間であっても、外部からの介入が難しいので事態がどんどん悪化するのです。

では、どうすればいいのでしょうか。

一番いいのは当事者に話してもらうことでしょう。

しかし、話してもらうと言ってもどうすればいいのでしょうか。

・話せる関係を作る

大人が根掘り葉掘り追及すると子供は警戒し、かえって逆効果です。

最もいいのは、普段から何でも話せる関係を作るということです。

そうすれば日常会話の延長で聞くこともできますし、子供も自分からいろいろ話してくれます。

でも、この関係はすぐにはできません。

小さい頃からの積み重ねで成り立つものです。

だから、まだいじめなどの問題が起きる前から、予防策として子供と触れ合い話す機会を作ることです。

朝晩の食事のとき、休日やくつろいでいるとき、たわいないことで構いませんから話しかけましょう。

テレビや流行、友達のことなど話題にするといいでしょう。

学校の宿題を一緒にしたり共通の趣味を持つことは、子供が違和感なく親と過ごせるのに役立ちます。

また、子供に接するのは親だけとは限りません。

近所や知り合いのお兄さん、お姉さんでもいいです。

近くのおじさんやおばさんでもいい。

とにかく、子供が安心できる大人が身近にいることが大事です。

最近気になるのは、大人がスマホなど自分のことに夢中になるあまり、子供が話しかけたり触れ合おうとしているのをないがしろにしてしまうことです。

大人が自分を気にかけてくれないから、子供も大人を無視するようになります。

そうすると、見えない問題を聞き出すのは難しくなります。

だから、子供が心を開いてきたときは自分のことは後回しにしてでも、子供たちを優先させてあげてください。

もう一つ注意することは、「子供を子供扱いしない」ということでしょう。

子供は敏感に感じ取ります。

大人が自分を一人の人間として対等に扱っていないと分かれば、彼らはもう大人と関わろうとしなくなります。

信用できなければ心を閉ざし離れていってしまいます。

そうなると何も聞き出すことはできなくなります。

きちんと公平に人格を尊重して子供と付き合うことが大事です。

葛西TKKアカデミーの生徒たちは比較的何でも話してくれます。

有難いことです。

皆さんも上手に接し、子供を孤立させないようにしてください。

何でも口出せという訳ではありませんが、信頼し安心できる関係は必要でです。

加害者であっても被害者であっても、問題が深刻になるのは周りに対応できる人間がいないことが大きな原因です。

そのためには、適切なコミュニケーションですぐに気づけるような人間関係を普段から心がけることが必要です。

2017.11.02

「学校カースト」はこうやってできる

先日、生徒が「学校カースト」について話してくれました。

実際に現場にいる彼らの声なので、信憑性は高いをと考えられます。

外の人間には目につきにくいことで、貴重な話でした。

そもそも「学校カースト」という生徒間の上下関係は、特に決まった法則に従ってできるものではないそうです。

小学から中学に進学した、新学年になったなどの節目に、生徒は必死にグループを作り、みんなその中に入ろうとします。

なぜなら、その中に入らないと孤独になると思うからです。

こうしてクラスの、学校のほぼ全ての生徒がどれかのグループに所属するようになります。

これらのメンバーシップは大抵lineで行われます。

そして、メンバーの中で頂点に立つものが自然と生まれます。

偶然や成り行き、なんとなくみんながそう思うからという理由で、特定の生徒の発言力が強まりグループのトップになります。

決して財力や学力、身体的力で決まるものではないそうです。

むしろ、全体のなんとなくの雰囲気で決まります。

だから「学校カースト」の成立を阻止することは難しいのです。

こうなるとメンバーは、トップの気を損ねないことに尽力するようになります。

なぜなら、トップを怒らせることはグループからの報復、追放による孤立を生むからです。

トップを中心とした秩序が完成し、メンバーはトップの気持ちを忖度し(どこかで聞いたような言葉)組織が運営されます。

そして、トップの意に沿わない者、もしくは沿わないと思われる者は、グループ全体による攻撃対象になります。

これは事実ではなく憶測であっても行われるので、根も葉もない誤解や、陥れようとする謀略によっても攻撃されます。

攻撃は直接肉体的暴力ではなく、間接的な精神的ダメージを目的としたものになります。

lineを始めとするSNSは強力な武器で、巧みに使って集団による言葉の攻撃や仲間外れなどをします。

その内容は残酷です。

言葉があまりにも思慮なしに簡単に行きかうので、「死ね」などの言葉も簡単に使われ、より攻撃された生徒を傷つけます。

でも、気軽にひどい言葉を簡単に使うので、攻撃する方はそこまで深く考えてはいません。

つまり、無自覚にいじめをしているのです。

生徒を言葉で追い詰め、もしくは策略を張り巡らせ、例えば標的の生徒が「死んでやる。」と言うように仕向ける。

すると、「あ、そう。良かったね。いつ死ぬの。何時何分?」と追い打ちをかける。

いじめる側はある種のゲーム、遊びのつもりでしょう。

(この点は従来のいじめと共通しています)

いじめられた生徒を守るという正義感は、グループ内の空気が読めない野暮な奴となり攻撃の対象になりうる。

だから、保身のために自分も攻撃に加わる。

なぜなら、傍観するのも空気の読めない野暮な奴だからです。

攻撃を受けた生徒は逃げ場はなく、グループにとどまりいじめられ続けます。

なぜなら、グループから抜け孤立することによる不利益が学校生活に与える影響を非常に恐れるからです。

SNSという閉鎖された空間で行われるので、外部の者には気づかれず事態は進行していきます。

例え外部の目に触れたとしても、生徒は巧みに隠語を使うなどして分からないようにしています。

外部には無意味でも、グループ内では非常に意味を持つ隠語の攻撃力はとても高いです。

もちろん、SNS内のいじめが現実世界でのいじめとして表面化することもあります。

まとめると、生徒はまずSNSを使い自主的にグループを作り加入することで学校生活の安寧を求めます。

その中で、なんとなくの雰囲気でトップが生まれ、それを中心とした秩序が生まれます。

そして、なんとなくの雰囲気でグループの馴染まないとみなされた者は、無自覚ゆえの残酷な攻撃の的となり、精神的苦痛を与えられます。

こうして攻撃する者、される者ができ、上下関係が生まれ「学校カースト」が誕生します。

注目すべきは、「学校カースト」のトップにいても安心ができないということです。

なんとなくの雰囲気、空気でできている組織なので、なんとなくのきっかけで空気が変わるとトップも下層に落とされるそうです。

はっきりとして要因や仕組みでこうなるのではないので、誰も防ぎようはないそうです。

つまり、生徒たち自身も何でこうなってしまうのか分からないのです。

そしてコントロールもできないのです。

それは、この仕組みを支配しているのが空気だからです。

ここで述べたことは生徒の話に基づいた一例ではありますが、一考の価値はあると思います。

2017.10.30

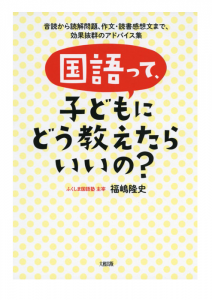

書籍紹介『国語って、子どもにどう教えたらいいの?』国語の勉強の仕方が分からない、点が伸びない、文章を理解したり書いたりするのが苦手な方にお勧め

最近特に心配になることは、生徒の国語力の低下です。

・文章を読んでも理解できない。

・問題が分からないから答えられない。

・自分が伝えたいことが表現できず、うまく相手に伝わらない。

・そもそも何も伝えること、書くことが思いつかない。

このような生徒が非常に多い。

これは国語に限らず他の教科でも大事なことで、これらができないからどの教科も成績が上がりません。

原因を考えるといろいろ思い当たります。

・与えられることに慣れて、自分から考える経験が少ない。

・SNSなどで特定の、自分と同じような人としかコミュニケーションをしなくなった。

結果、以前のように否が応でも様々な人と関わることがなくなり、多様な言葉に触れる機会がなくなった。

・便利さになれ、少しのこともおっくうになる。

そして、適当に、自分の都合のいいように読むようになった。

・パソコンや携帯の自動変換機能のせいで、自分で言葉を考えず同じ言葉しか使わなくなった。

そのせいで語彙力が低下した。

本日紹介するのは『音読から読解問題、作文・読書感想文まで、効果抜群のアドバイス集 国語って、子どもにどう教えたらいいの?』(福嶋隆史/大和出版)です。

この本は子供の国語力を上げるためにどのような指導をすべきか記しています。

この本の素晴らしい点は、指導の出発点に音読を取り上げているところです。

私も同感です。

音読することで、大人も子供自身も自分の読みの悪い点を確認できます。

この着眼点は実際に指導してきた経験があるからこそだと思います。

そこから字の汚さの矯正から「、」の付け方まで、事細かく記述してあります。

また、子供たちが苦しむ「読書感想文」をはじめとする作文指導も載っています。

そもそも皆さん、学校でどのように読解をすればいいか教わったことはありますか。

日本語だからできて当然と、指導されることはなかったと思います。

皆さんも、国語の勉強と言えば「漢字を覚える」くらいしかしなかったのではないでしょうか。

他に何をやっていいか分からない。

そんな方はこの本を読めば、「そうすればいいのか。」ときっと納得するでしょう。

実は国語の読解は難しくなく、コツさえわかれば5教科の中で一番点数を上げやすい教科です。

恐らく、それがばれるとみんなが満点を取ってしまうので教えないのではと思います。

国語の勉強の仕方、指導の仕方が分からない。

自分に表現力がなく、うまく相手に伝えられない。

理解力を上げて、様々な文章を正確に読めるようになりたい。

以上のようなことを感じていらっしゃる方は是非読んでいただきたいと思います。

2017.10.27

定期テスト前恒例 葛西TKKアカデミーの塾無料開放!ここでテスト勉強しましょう!

来月中旬にはもう期末テストがあります。

葛西TKKアカデミーではテスト対策と称して全ての中学生のために塾を開放します。

今週末からテストがあるまで、毎週週末は開けます。

自習に来て課題を済ませたり、テスト前の練習問題をしましょう。

葛西TKKアカデミーに在籍していなくても構いません。

気軽に来て、勉強してください。

家ではなかなか勉強しづらいと思います。

ここなら集中して勉強ができます。

いらした全ての中学生の勉強のサポートを行います。

5教科全てに対応し、指導します。

何でも遠慮なく質問してください。

しかも無料!!!

「学校で習ったけどよく分からなかった。」

「休んで抜けてしまった。」

「分かっているつもりだけど、確認したい。」

「学校の課題をする場所がほしい。」

「だいたい分かったから、もっと練習問題を解きたい。」

など思っている生徒は是非訪ねてください。

皆さま大歓迎です。

平日も開けていますので、学校帰りに立ち寄っても結構です。

葛西TKKアカデミーを利用して、テストでいい成績を残しましょう。

興味のある方、来て勉強したいという方は連絡ください。

この機会をお見逃しなく。

2017.10.24

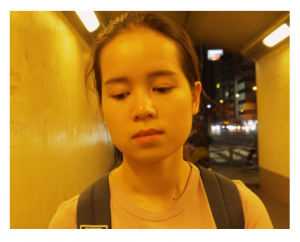

映画紹介『take a picutre』留学生の苦労が切なく伝わります

本日は「vimeo」という動画サイトに出展された『take a picture』というショートフィルムをご紹介します。

ショートフィルム『take a picture』のリンクはこちら

日本に留学して日本語を勉強する主人公の少女は、母国に病気の妹がいます。

留学のためか生活のためか、すでに借金もあり、その返済や妹の治療費も彼女の仕送りに頼らざるを得ない事情があります。

昼間は日本語学校で一生懸命勉強し、夜はバイトでくたくたになる毎日。

授業中でも遊んでいる他の留学生とは対照的に、彼女はまじめに頑張っています。

でも現実は厳しく、そんな彼女に冷淡な言葉を浴びせ、学費が払えないと強制退学と警告します。

今まで以上にバイトに励み、とうとう授業中も起きていられなくなってしまいます。

10分ほどの映画でしたが、私にはずいぶん長く感じられました。

また、深く考えさせられました。

それほど内容の濃い映画でした。

経済発展のお陰で、日本に来る留学生の中にも裕福な学生が増えましたが、まだこのような苦学生がいることも真実です。

こんな時代だからこそ目につきにくくなっている留学生の問題を、この映画は鋭く捉え、私たちに再認識させます。

最近ではコンビニや飲食店でも多くの留学生を見かけます。

彼らもこんな事情を抱え、だからこそ経済的社会的弱者として日本の社会に埋め込まれているのなら、何とか手を差し伸べたいと感じました。

同じ人間として、助けることはできないだろうか。

このような思いもあり、葛西TKKアカデミーは在日の外国人の方々の支援に積極的でありたいと考えます。

私自身も海外留学した時、とても苦労しました。

社会の異質なものである辛さは理解できます。

10分ほどの短編なので、お手すきのときにちょっと目にしていただければと思います。

10/30までの掲載です。

2017.10.23

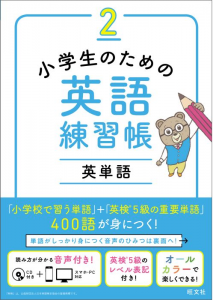

書籍紹介『小学生のための英語練習帳シリーズ』

2020年度から新指導要領に変わり、学校の授業も大きく変わります。

その中でも注目すべき内容の一つが、小学校の英語正式教科化です。

小学校5年生より英語が正式な教科となり、成績評価の対象になります。

つまり、中学校のようにきちんとテストなどで評価をし、成績として残るのです。

今までは英語活動として行われることはありましたが、正式な教科ではないので、評価はありませんでした。

今行われている英語活動は小学3,4年生にずれます。

まだ具体的に決まっていないことも多いですが、成績になることは決まっています。

従って、先を見越して早めに英語に取り掛かるのも一つの方法でしょう。

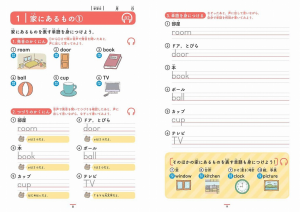

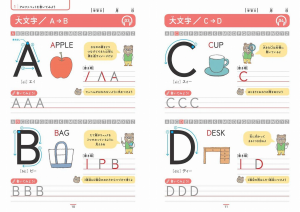

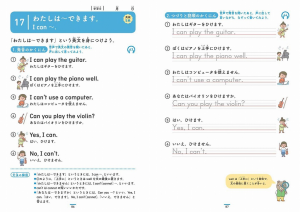

そこで本日紹介するのは、『小学生のための英語練習帳シリーズ』(旺文社)です。

三冊からなるこのシリーズは、アルファベットから発音、単語から簡単な英文まで、初級を一通り勉強できます。

とても丁寧な解説で、カラーになっているので見やすいです。

イラストもふんだんで、小学低学年の児童には親しみやすい作りになっています。

CDもついているので発音も勉強できます。

スマートフォンやタブレット端末でも音声の確認ができるので、どこでも簡単に練習ができます。

英検5級程度の内容となっています。

先ず基本的な語彙と簡単な文章力を身に付ければ、実際に英語の授業が始まっても安心です。

難を挙げるなら、フォニックスの練習をできるようになっていればよかったです。

そこはこちらでフォローした方がいいでしょう。

発音は言語を学ぶ上で最も大切です。

なぜなら、発音が分からないと聞き取りもできませんし、頭で考えることもできないからです。

この点を補えば、初球英語の練習としては最適と判断します。

実際に、葛西TKKアカデミーでも使っています。

この本で基礎がある程度できれば、英語の物語などの読み物をどんどん読ませ、英語力をつけていきたいと考えています。

皆様も小学生の英語をお考えならば、気軽にお問い合わせください。

2017.10.21

子供たちのなりたい職業って・・・

先日、中高生の将来なりたい職業についての調査結果が出ました。

中学生男子

1位:ITエンジニア・プログラマー

2位:ゲームクリエーター

3位:ユーチューバーなどの動画投稿者

4位:プロスポーツ選手

5位:ものづくりエンジニア

中学生女子

1位:歌手・俳優・声優などの芸能人

2位:絵を描く職業(漫画家・イラストレーター・アニメーター)

3位:医師

4位:公務員

5位:文章を書く職業(作家・ライターなど)

高校生男子

1位:ITエンジニア・プログラマー

2位:ものづくりエンジニア

3位:ゲームクリエーター

4位:公務員

5位:学者・研究者と運転手・パイロット

高校生女子

1位:公務員

2位:看護師

3位:歌手・俳優・声優などの芸能人

4位:教師・教員

5位:絵を描く職業(漫画家・イラストレーター・アニメーター)

いかがでしたでしょうか。

自分たちのころと随分変わったと思いましたか。

個人的な印象ではガテン系の作る仕事に男子は人気があるなと思いました。

ただし、ITを使った頭脳系のですが。

特に注目したいのは「ユーチューバーなどの動画投稿者」でしょう。

これまでになかった全く新しい分野です。

葛西TKKアカデミーの生徒もよくユーチューバーの話をしています。

みんなよく見ているようです。

憧れの職業になるほど、子供たちの間では地位が上がっているのでしょう。

とは言え、生活ができるほどのユーチューバーはごく一部だということも分かっているようです。

一方、女子はIT関係のクリエーターは男子に比べ人気がないようです。

もっとも「絵を描く仕事」や「文章を書く仕事」もパソコンを使ったりするので、大きなくくりでは同じかもしれません。

こうやって見ると、時代の移り変わりを感じずにはいられません。

皆様はどう思われましたか。

いづれにしても、子供たちが将来の夢に向かっていけるように、全力でサポートしたいと葛西TKKアカデミーはいつも考えています。

2017.10.19

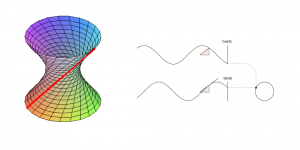

数学って美しい

数学というと難しいイメージ、よく分からないものというイメージがあります。

学校でも勉強でしか必要なく、日常からかけ離れたもの、つまらないものと感じる人も多いでしょう。

そんな数学もGIFを使ってアニメーションにすると、感動すら覚えるものに変化します。

本日ご紹介するのは、そんなネガティブな数学のイメージを一新してくれるページです。

『気持ちよすぎる数学的GIFの世界』BuzzFeedへのリンクはこちら

GIFというのはコンピュータのファイル形式で、画像を入力すると簡単につなぎ合わせてアニメーションにしてくれます。

この手軽さから最近は特にGIFを使った動画があふれています。

このページの動画はGIFを使って作成されたものですが、数式やグラフなどが普段と違った視点から見られ、とても面白いものばかりです。

「なるほど、こういうことだったのか。」と改めて理解させてくれるものや、単純にその動きが滑稽なもの。

不思議な感覚に捕らえられたり、純粋に美しいと感じさせてくれるものがあります。

ただ単に嫌悪感を抱くのではなく、こうやって見直すと新たな発見があり、楽しくなってきます。

勉強をただテストのためだけに覚え、その後は役に立たない無意味なものと思わないでください。

このようにちょっとした工夫で、少しでもその面白さや感動を受け取っていただければと考えています。

また面白そうな記事を見つけましたらお知らせしますので、お楽しみに。

2017.10.17

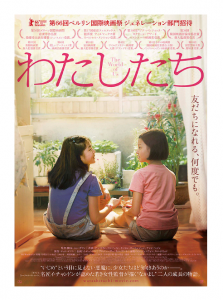

映画紹介『わたしたち』 いじめなどの子供たちが直面している問題をリアルに描き、色々考えさせる映画です

本日は皆様に見ていただきたい映画があるので、ご紹介します。

韓国映画で『わたしたち』です。

日本と同じく学校教育が重んじられる韓国でも、子供たちが多くの問題を抱えています。

この映画は、韓国出身の監督の実体験をもとに、韓国におけるい社会問題を描いています。

11歳という子供たちの人間関係が、学校ヒエラルキーの中でいかに複雑に変化していくか。

家庭環境や格差、そしていじめの問題をリアルに映し出しています。

友情や裏切り、嫉妬など幼い子供が直面する現実を通して、苦しみながらも成長する姿に感動と共感を覚えます。

と同時に、学校という子供たちを取り巻く環境を舞台に、現実世界で自分がいかに振る舞い、子供たちに何をしたか再認識すると共に、深く後悔と反省の念にもかられます。

やはり、子供だけの問題としてではなく、大人も誠実に関わりながら、子供たちの成長を促す必要があるでしょう。

そのためには良き手本として、誇れる存在であるように努めることが大切です。

大人も大人でつらい。

でも、だからと言って安易に流され、子供に歪んだ世界観を与えるのもよくないと感じました。

この映画に出演する子供たちは、演技の経験がほとんどない子供ばかりだそうです。

子供たちの素直な、そしてリアルな演技を引き出すために、監督はできるだけセリフなどで縛らず、状況の説明だけして、撮影中は極力子供たちに任せたそうです。

その甲斐あって、映画はドキュメンタリーかと思うほど、自然な演技と表情が見られます。

公開から日にちは経っていますが、まだ都内でも見られる映画館があります。

勧めの作品です。

是非一度足を運んでいただきたいと思います。

2017.10.15

2020年度からの新指導要領 プログラミングについて

2020年度から学習指導要領が大幅に変わります。

今までも葛西TKKアカデミーはそのことに触れてきましたが、今回はプログラミング教育についてお話します。

中学ではすでに技術の時間にロボットを使ってプログラミングの授業を行っています。

しかし、実際に社会で活用するのはウェブ関連のプログラミングです。

そこで新学習指導要領ではこちらのプログラミングに重点がシフトしています。

また、高校では文系理系共に必修科目としてプログラミングを履修することになります。

小学に関しては中高校と違い、もともと関連した授業がなかったため、プログラミングの導入には慎重論がありました。

しかし、新学習指導要領に言語能力、問題発見・解決能力、情報活用能力が示され、プログラミングの導入が必要となりました。

これらの基礎能力習得にはICT(Information and Communication Technology)の活用が必須で、ICTを使いながら各教科でアクティブラーニングを展開する。

そのためには、ただICTを使えるだけでなく、どのような仕組みなのかを理解する必要があるからプログラミングを学ぶべきだということです。

ITの専門家を育てようという訳ではないが、ICTが今後広く社会に普及し、人の仕事の多くがAIなどに置き換わられると言われる現代、人が主導権を離さないためにもプログラミングを理解しなければならないそうです。

とは言え実際の活動としては、小学生に対し高度なプログラミングの習得を期待している訳ではなく、むしろ体験を通してプログラミングのすごさを実感してもらうことが主旨のようです。

また、アルゴリズムなどを利用して他の教科との関連付けと活用も考えられています。

ただ問題は指導する先生の技能でしょう。

新しいテクノロジーが導入されるとき、どうしても大人はその習得と適応が難しいです。

十分な理解と実践がないまま、現場で授業を行わないといけないという状況は、非常に厳しいものがあります。

外部との連携も考えられていて、プログラミング本来の専門的指導は外部に任せ、教員はその技術を授業に活用できるよう誘導するのが主な仕事になるとも言われています。

更に十分なインフラを整えられるかという問題もあります。

せっかくプログラミングが始まっても、必要なパソコンやタブレット端末などのICT環境が整ってないと困ります。

それは新指導要領の目玉であるアクティブラーニングの成果にも関わります。

こちらのハードの面の充実も忘れてはいけません。

2020年度というと、後わずかです。

それまでにしっかり現場に理念が正しく伝わり理解され、現場の教員と設備の準備を十分整えることができるのか。

これが新指導要領の成否の分かれ目になるでしょう。

考え方は素晴らしいと思いますが、ゆとり教育での教訓を生かし、失敗のしわ寄せが生徒にいかないよう願います。