塾長ブログ

2017.08.31

感動的なDr. Cuerdaの写真 発想の妙

今回はFacebookで面白いものを見つけたので、ご紹介します。

Dr. Cuerdaをご存知でしょうか。

写真家で世界各地の建物などに一工夫凝らして、面白い写真をインスタグラムなどに投稿しているようです。

私がこの写真を見たとき、その発想力に驚きました。

ありふれた風景も、ちょっと手を加えることで、全く別のものに見えてきます。

楽しい写真で一杯です。

撮影風景の動画なども載っていますので、一度訪ねてみてください。

実はこのような発想力、想像力、創造性が学習には非常に大切です。

勉強も問題を解くときに、色々考え試行錯誤をすることが必要なのです。

そこ過程で様々な発見をし、実感として理解し習得するのが望ましいのです。

しかし、学校などの現実の勉強は、残念ながらそうではありません。

効率ばかり要求するあまり、あれやこれやと思考を巡らせる時間はありません。

解法を最初から与えられ、問題に適応させられるかの練習が中心となっています。

そこには発見もなく、学びの喜びもありません。

学びと効率は相性が悪く、実は面倒なこと、道草をした方が人間は多くのことが学べます。

そしていろいろなものに着眼できる人間に育ち、新しい発想を生み出せるようになります。

現実の面倒くさいことをせず、答えを出すことだけ求める勉強では、こうはなりません。

つまり、近道の勉強は、子供から発想の機会を奪っているのです。

作文の指導をするときよく感じることですが、今の子供の発想力の貧困はかなり問題です。

「何を書いていいか分からない。」という声をよく聞きます。

ちょっと考えればいろいろアイデアは浮かぶと思うのですが、全く出てこないのです。

考える以前に、「面倒くさい。」と最初から放棄してしまいます。

答えが明確に一つのものでないとき、今まで与えられた解法では解けないので、諦めてしまいます。

このような子供たちの現状は非常に憂慮すべきことでしょう。

いろいろ考え、悩んだ末に発見することの楽しさをぜひ知ってもらいたい。

葛西TKKアカデミーはそんな風に考え、いつも生徒に考えることを勧めています。

2017.08.29

最近、珍しい体験生が来てくれています

2017.08.27

「まいぷれサマーフェスティバル」にたくさんのご来場ありがとうございました

心配していた雨も何とか持ちこたえ、多くの方々にご来場いただき大変ありがとうございました。

まいぷれサマーフェスティバルが成功のうちに終わりましたことを、とても喜ばしく思います。

会場と同時に多くの子供たちが葛西TKKアカデミーのブースを訪れてくれました。

想定以上の盛況ぶりに、私もてんやわんやで行き届かないところがあったなと反省しています。

しかし、工作をしてうまく自動車が走ったときの子供たちの喜びは忘れられません。

このイベントに参加してよかったと思い、また参加したいです。

そして、せっかく来場していただいたのに、工作ができなかった皆さん、大変申し訳ありませんでした。

予定以上の来場に、用意していた材料がなくなってしまいました。

やむなく早く終了となりました。

そこで昨日工作のできなかった方、ゴム動力車を作りたいという方、葛西TKKアカデミーにご連絡ください。

ゴム動力車の作り方をお教えします。

必要な材料の入手方法または提供いたします。

葛西TKKアカデミーにいらしていただければ、そばで作り方の指導も致します。

まずはご連絡ください。

葛西TKKアカデミーへの問い合わせはこちら

最後にもう一度、多くの方にお越しいただきありがとうございました。

心より喜んでおります。

まいぷれサマーフェスティバルの様子は後日、葛西TKKアカデミーのホームページにもアップします。

2017.08.20

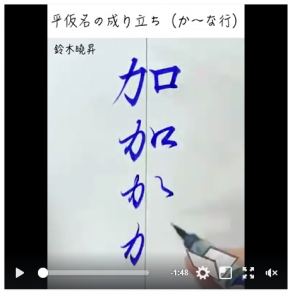

ひらがなの成り立ちが分かる動画

今日は面白い動画を見つけたのでお知らせします。

書道家 鈴木曉昇さんのFacebookに載っている動画です。

これを見ると、ひらがながどうやって生まれたのかよく分かります。

ひらがなが漢字からできなのを聞いたことがあるかと思います。

しかし、どんな漢字がひらがなに変わったのかはなかなかイメージできません。

でも、こうやって動画にすると非常に分かりやすく、楽しいですね。

他にも動画があり、書道家がどのようにして、あの芸術的な文字を書くのかもよく分かります。

また、普段書く字を美しく見せるコツも載っています。

こうやって書道を身近に楽しく分かりやすく紹介していただくと、子供たちの好奇心も高まると思います。

人々の心をつかむ学びを目指し、このような動画も活用し、葛西TKKアカデミーは子供たちと接していきます。

鈴木曉昇さんは若手でありながら、NHKの大河ドラマの書などを手掛ける人気書道家です。

ペン習字や写経についての著書なども出版しています。

今後のご活躍を期待し、応援したいと思います。

2017.08.17

正しい日本語はどれ

今日は普段使っている日本語について考えます。

授業で教える時に、ことわざや慣用表現などを生徒が知らないことが多くあります。

先日も「骨を折る」とは言わないと言われました。

「知らない」ではなく「言わない」と答えるところが興味深いです。

実は私たちも気づかぬうちに日本語を誤って使っていることがよくあります。

今回は、そんなよく間違えて使う言葉をクイズ形式で紹介します。

問題:次の言葉の正しい意味はどちら

1.気が置けない人

A:油断できない人。

B:気を使うことなく、気楽に付き合える人。

2.情けは人のためにならず

A:自分のためになるから人に情けを掛けましょう。

B:人のためにならないから情けを掛けるのはやめましょう。

3.確信犯

A:悪いと確信してする犯罪。

B:自分の信念に基づき悪くないと確信してする犯罪。

4.敷居が高い

A:高級で自分に合わないと思い、店などが入りづらいこと。

B:義理を欠いたり迷惑を掛けたことで、そこに行きにくいこと。

5.爆笑する

A:みんなが一斉に笑うこと。

B:一人で大笑いすること。

6.破天荒

A:豪快で大胆な様子。

B:今まで誰も成しえなかったことをすること。

7.小春日和

A:春になる少し前のぽかぽかした晴れの日。

B:冬の間の春のようなぽかぽかした陽気の日。

答:1.B、2.A、3.B、4.B、5.A、6.B、7.B

2017.08.17

こんな筆箱ご存知ですか

今日は生徒が面白い筆箱を持っていたのでご紹介したいと思います。

それほど人数が多くない塾生の二人が持っていたので、気になって聞いてみました。

この筆箱、実はジッパーでできていて、ご覧のようにほどくと一本のひも状になります。

その発想も斬新ですが、更にジッパーの歯を利用して顔に仕立て上げるとは、そのデザインセンスに関心せざると得ません。

いやあ、面白い物を持っていますね。

聴いてみると、この筆箱は2、3年前に生徒の間ではやったそうです。

そう言われると、確かにその頃、この筆箱を持っていた生徒が何人かいたような気がします。

この筆箱を持っている生徒は、むしろ中のシャープペンを推していました。

かなり熱意を持って話してくれたのですが、自分に関心がなかったせいで、あまりついていけませんでした。

ごめんなさい。

次は彼らの勧めるシャープペンを紹介したいと思います。

こんな感じで、葛西TKKアカデミーは常に生徒と交流し親密な関係を重視しています。

一般の塾とはかなり違って個性的ではありますが、どの塾よりも生徒を大切にしています。

2017.08.14

子供の相談にのるときのコツ

子供が成長する過程で、彼らはいろいろなことにぶち当たります。

そして、どうしていいのか分からず、悩み苦しみます。

そんな時、子どもの成長に関わる大人としては、相談にのり道を示すべきです。

しかし、数学の問題とは違い、明確な答えのない悩みにはどのように対処すべきでしょうか。

私の経験上、いくつかのコツを今日はご紹介したいと思います。

1.いつも子供が心を開ける存在であること

特に思春期の子供たちは悩みが多くなります。

そんな時に大人が相談できる存在であることは重要です。

子供に信頼されている、少なくとも不信感を持たれないことが大切です。

付きつ離れつの適度な距離感を保ちましょう。

微妙な年頃なので口出ししすぎると、反って嫌がられます。

時には言いたくても我慢することが必要です。

でも、時には声を掛け、困ったことがないか聞きましょう。

いざという時は頼れる人がいるという安心感は、子供の精神安定の大きな助けとなります。

普段から他愛ない話をして、何でも気軽に話せる間柄を築きましょう。

2.まずは子供と同じ視点に立つこと

相談にのるとき、大人はつい自分が子供より経験豊富で知識もあるから、子供を無視して自分の考えを押し付けがちです。

しかし、押し付けは反って子供の反発を招きます。

いくら良いと分かっていても、自分が納得しなければ行動は難しいし、精神的負担も多いでしょう。

だから、最初は子供の視点に立って、問題に対する考えを共有することが第一歩です。

拒絶と否定は可能性を狭めます。

まずは子供を受け入れ、同じ立場で考えましょう。

そうすると子供も自分と同じ立場で考えてくれると安心し、見方として受け入れてくれます。

そうして同じ方向を向いて考え、もし道が間違っていれば少しずつ方向転換するように導きましょう。

誘導しつつ、子供が自分で答えを出せるように手助けをするのが相談役としての立場です。

答えを与えるのではなく、自分で考え出せるように促す。

その過程に子供の成長もあります。

3.文字や図にして目で見えるようにすること

よく口頭だけで話し合いをします。

しかし、口から出た言葉はすぐに消えてしまいます。

だから、文字や図などで紙に書いて目に見えるようにする(視覚化)とお互いに分かりやすくなります。

何が問題なのか、何が原因なのか、今後どのように対応するのか。

これらを全てはっきりと見える形にすると、考えもまとまりやすいし、お互いに共有もできます。

こうすれば問題解決もより簡単になります。

4.プレッシャーをかけ過ぎないこと

大人が子供であったころと今とでは環境がかなり違います。

自分たちの子供のころの経験が、そのまま当てはまらないことが多々あります。

大人にとっても未知の問題に子供たちが直面しているとき、大人は明確な答えが提示できないこともあるのです。

だから、自分が良かれと思って言った助言が必ずしも正しいとは限らないのです。

むしろ、そうしない方がうまくいったりすることもある。

「こうすればいいんだ。」「こうしないとダメなんだ。」とプレッシャーをかけるのは、子供の精神的負担を増やすだけでやらない方がいいでしょう。

逆に「これでうまくいかなければ別の方法をまた考えよう。」というくらいの軽い気持ちでいた方がいいです。

「今後もサポートするからね。」というメッセージにもなりますから。

そもそも子供は答えを求めているのではなく、一緒に考えてくれるという安心感を求めている場合が多いのです。

以上の点に気をつけて、子供が悩んでいるときは相談にのってみてはいかがでしょうか。

2017.08.11

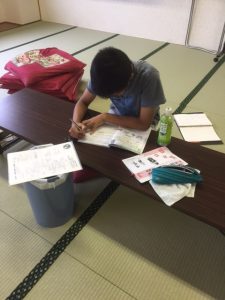

夏休み勉強合宿に行ってきました -その2-

ちょっと忙しくて間が空いてしまいました。

今回も先日行った勉強合宿の報告です。

前橋駅からバスに乗って20分くらいで今回お世話になる群馬県青少年会館に到着しました。

早速、昼食。

合宿の食事なのでこんなものでしょう。

ご飯食べ放題。

食べざかりには質より量ですね。

お腹が膨れたら、すぐに部屋で勉強です。

今回、生徒5名ですが、部屋は35畳、18畳、8畳の三部屋。

広すぎます。

これから午前、午後、夜と勉強生活。

携帯電話も預かり、寝るまで触ることはありません。

SNSなどから離れ、早寝早起きの規則正しい生活をします。

そして勉強習慣を身に付けるのが狙いです。

どんどん夏休みの課題を終わらせます。

近くには敷島公園という大きな公園があります。

朝にはラジオ体操。

ボート池やバラ園もあります。

バラは残念ながら季節ではなかったようです。

あまり咲いていませんでした。

三日間はアッと言うまでした。

特に大きな事件もなく終了できました。

みんな本当に頑張りました。

勉強を終わらせるだけでなく、苦労を分かち合った生徒同士に絆が生まれたことでしょう。

その「仲間」という意識が今後の勉強でも大きな力となるでしょう。

お互いに助け合い、厳しい受験勉強を乗り切ってほしいです。

帰りは二階建新幹線MAXです。

お疲れ様でした。

2017.08.10

今 女子高生ではやっているもの 「ナイトプール」

葛西TKKアカデミーでは授業外の時間を活用して、生徒との交流を活発に行っています。

そんな中で、生徒たちの間ではやっているものよく耳にします。

大人の自分には全く知らないものもたくさんあります。

いつもびっくりの連続です。

と言うことで、生徒たちの流行も今後発信していきたいと思います。

第一弾は「ナイトプール」です。

女子高生の塾生が教えてくれました。

都内ではホテルがプールを使って「ナイトプール」をやっています。

ライトアップされた夜のプールで女子会をしたりしているそうです。

DJがいたり、ドリンクがあったり。

早い話が「クラブ」だそうです。

音楽をガンガンにかけ、泳ぐというよりはプールで踊っています。

そして、その状況をインスタグラムなどのSNSに載せるのが女子高生の今のはやりだそうです。

俗に言う「パーリーピーポー」ですね。

楽しさを満喫する方法を知っている若者を、非常にうらやましく思います。

自分の若い頃はどうだったかなと改めて考えます。

夏休み、勉強も大事ですが遊びも大切。

メリハリのある生活を送ってほしいと思います。

2017.08.07

夏休み勉強合宿に行ってきました ー その1 ー

葛西TKKアカデミーでは8月3日より2泊3日で勉強合宿を行いました。

場所は群馬県青少年会館でした。

3日間親元を離れ、勉強のみの環境で自分のすべき勉強を終わらせることが第一の目的。

合宿中は休憩時間以外は携帯を預かっているので、携帯のない生活をし、携帯の呪縛から逃れることが第二の目的。

そして最後の目的は、この合宿生活を通して生徒同士の絆を深め、共に頑張る仲間としてお互いに助け合い励ましあえるようになることです。

朝早く集合して、東京駅から新幹線でいざ出発。

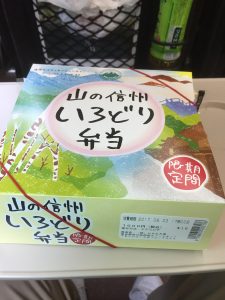

個人的なささやかな楽しみです。

中身はこんな感じです。

不思議ですが、電車の駅弁おいしいですよね。

思い込みとは思いますが、やめられません。

そして群馬につきました。

駅で早速「ぐんまちゃん」がお出迎え。

これから三日間頑張ります。