塾長ブログ

2020.05.13

勉強の遅れは卒業までに取り戻せばいい!?最上級生はどうなるの?文科省がまた一つの方針を固めたようです。

連日のようにコロナウイルス関連の記事を書いていますが、本日、学校再開に関して新たなニュースが飛び込んできましたので考えてみたいと思います。

そのニュースとは、現在コロナウイルス感染防止のため一斉休校が行われていますが、それに伴い生じた勉強の遅れは複数年で解消することを認める方針を文科省は固めたというものです。

これはどういうことでしょうか。

学校教育には学習指導要領というものがあり、各学年が学ばなければならない内容を示しています。

そして、学校はこの指針に基づき授業を行います。

しかし、コロナウイルスによる休校で現在、授業が行えない状態に陥っています。

学校教育は学習指導要領に従って各学年で学習する内容を習得させなくてはならず、授業がない状態が続くということは年度の残された時間内に全ての履修項目を教えることが困難、または不可能になるということです。

それを解決するために様々な案が出されていますが、どれも一長一短であります。

今回の方針はその選択肢のいくつか(9月入学、履修項目の縮小など)を放棄したことを示しているように思われます。

しかし、文科省の表現では「複数年で後れを取り戻すことも認める方針」であって、明確に9月入学や履修項目縮小を止めるとは言っていません。

全てを明確にせず曖昧なまま時間ばかり過ぎ、渦中にある学校現場や生徒、家庭は身動きが取れないまま不安と混乱が増すといういつものパターンがここでも見られます。

特に受験を考えるなら一刻も早く決めてもらえないと準備が間に合わなくなります。

生徒や保護者には一生の問題で人生を左右されるかもしれないという心配と焦りがあるのに、政府の対応はそのあたりを全く理解していないように思われます。

「いろいろな意見があるが大いに議論して決めていただければいい」という発言は他人事のように聞こえます。

そして、いつものように無茶な指針(目標、ゴール)だけを提示して、その詳細や実践は一切現場に丸投げ。

大学入試改革のときもそうですが、今回も同じことを繰り返すように感じられます。

緊急事態だからこそ、責任逃れのための方便(に思われるようなこと)ばかりではなく、学校教育の長がリーダーシップを発揮し、この未曽有の教育危機を乗り切れるようにかじを取ってほしいです。

正直頼りなさ過ぎて悲しいです。

にもかかわらず権限だけは握っているからこのような文科省の態度では現場は身動きが取れない。

生徒のためと言いつつ自分の保身ばかり考えていると批判されても仕方ないでしょう。

実は今年度から学習指導要領が新しくなり、21世紀型教育と呼ばれる教育に学校が変わっていくはずでした。

これは小学校から大学まで巻き込む戦後教育史上最大の改革と言っても過言ではありません。

(細かいところはここでは述べませんが、これまでにも教育改革について書いた記事がいくつかあるのでそちらを参考にしてください。)

この教育改革は理想的すぎるくらい高度な教育を要求し、その開始は2020年度(オリンピックイヤーだから)という点は当初から決定しており、実際にはその準備や教員の訓練などは十分でないまま見切り発車された形です。

教育改革の是非はこの際置いておいて、今年度から学習内容が大幅に増え、教授法も高度になりまともにやれば時間もかかり、しかも教員にもかなり高いレベルの技能が要求されます。

これまでの学校教育とは別物と言っていいレベルのものです。

それを今年度からやらなければならない矢先に今回の騒動です。

これまで以上の濃い内容の教育をこれまでよりずっと短い期間で修めなければなりません。

今回のニュースは文科省に学習内容の精査厳選は必要なく、履修内容に変更なしという意思を示したとも捉えられます。

本当はそこまで考えていないのでしょうが、世間にはそのようなメッセージで伝わります。

そこまで不慣れな教育にこだわる必要があるのかというのが正直な感想でもあります。

オリンピックも延期されたことだし、きちんと用意ができてから教育改革を行えばいいので、このような緊急事態ではむしろ教育内容を精査にできるだけコンパクトにすることで時間を確保し、生徒への負担を減らしつつ確実な教育を身に付けさせるべきではなかと思います。

いくら高度で理想的でも実践できなければ教育改革も絵にかいた餅です。

文科省の本気度には疑問を感じます。

現に、ICT化は遅々として進まず、公立学校のほとんどが全生徒にタブレット端末やパソコンが行き届いてない状態です。

ここでも口先だけいいこと言って後は現場に放り投げるという無責任さが感じられます。

低学年は複数年で後れを挽回するとして、最上級学年はどうなるのでしょうか。

文科省によると、卒業年次の小6と中3(残念ながら義務教育でない高3については何も触れらえれていません。本当は最も今後の動向をはっきりしてほしい学年であろうはずなのに)は分散登校で優先的に登校させるなどして本年度中に後れを取り戻すように求める。

ここでも「求める」と現場任せで自分たちは相知らずに聞こえます。

本来受験に直接関わり他学年以上に多くの勉強時間を必要とするこれらの学年に、より短い時間で終わらせろと言うのは酷な話です。

学校だけでは無理(体裁だけ整えるなら話は別ですが)で塾など学校以外のサポートにアクセスできる家庭でないと受験には太刀打ちできないでしょう。

コロナウイルスで学校間、地域間、そして家庭の経済的状況で教育格差がすでに生じていると指摘されていますが、それをより大きくし全生徒の学ぶ権利が保障されないという、学校教育が最も重要な点が守られないということが分かっているのでしょうか。

教育の平等性、入試における公平性が傷つけられます。

因みに、学校再開はコロナウイルスが完全に終息してからではなく、感染リスクを避けながらの再開になることを文科省は想定していると「分散登校」などのキーワードから伺いしれます。

分散登校や一学級の人数削減はこれまで以上の教室と教員を必要とします。

教室確保においては公民館や図書館などの学校以外の施設の活用を考えているみたいです。

ただ問題はコロナウイルス感染リスクを抱えたままの学校教育に卒業年次の生徒を優先させるということは、彼らの感染リスクをより高めることになり、受験という大事な時期に病欠または登校停止になる恐れがあるということです。

また、感染症という性質上、感染者が現れれば当然その周囲の人間も登校できなくなり、教室単位、学校単位でまともに受験準備のできていない生徒が発生するのではないでしょうか。

こんなことで本当に受験に立ち向かっていけるのか心配です。

文科省は形だけでも修業させることが大事で、今回の方針ではそこまでは考えていないのではないでしょうか。

長くなってしまいましたが、今回のニュースに関していろいろ考察してみました。

いろいろな所で学校教育が混乱しているのに、そのトップはのんきに見えます。

もっと真剣に子供たちと彼らの将来のことを考えてほしいです。

そうしなければならない自覚すらあるのかと疑います。

現在、この混乱に巻き込まれて不安な日々を送っている生徒及び保護者の方々には、その胸中お察し申し上げます。

私も今回の件に関しては本当に心配で何とかしないといけないと常に考えています。

小さな私塾ではありますが、一人でも多くの子供たちを救いたいと思っています。

絶対に力になります。

困ったときは何なりとご相談ください。

全ての子供たちを応援します。

2020.05.11

学校再開に関して様々な案や意見が出されています。では、現状ではどのようなシナリオが最もありえそうでしょうか。

休校が長引くと授業ができず、勉強が遅れることが懸念されています。

長引けば長引くほど年度末に近づき、同時に後れを取り戻すゆとりも減り、生徒にかなり集中的な勉強を課すようになるかもしれません。

もしくは、時間的に挽回は無理かもしれません。

いずれにしても、生徒の負担を考えれば、早期の再開が望ましいと思われます。

しかし、依然としてコロナウイルスに脅威は去っている訳でなく、学校再開が新たなクラスターを生み、生徒の集団感染を引き起こす可能性は否定できません。

では、どうすればいいか。

その方策は以前、こちらの記事で書きましたので、それを参考にしてもらいたいと思いますし、また関連の記事を今後も執筆する予定です。

今回議論したいのは、現状の世論や政府の動向を見て、個人的ながら今後どのようなシナリオで学校が再開されるのか考えてみたいと思います。

福岡やいくつかの自治体の中ではすでに、休校による勉強の遅れを取り戻すため夏休みの縮小、土曜登校、7時間授業を視野に検討を表明しているところがあります。

半数以上の自治体は夏休みを短縮や学校行事の縮小は地方を中心に半数以上の自治体が行う見込みです。

このことが意味することは、自治体としては可能な限り早く学校を再開する方針だということです。

コロナウイルスとの兼ね合いで保護者や社会にどのような説明をするかは別として、教育委員会ではこれまで失った授業時間を学校行事を削ったり、休日や放課後を返上して確保することで、年度内に学習指導要領の内容を終了させるという考えであることが伺えます。

これは比較的制度の変更や費用を伴わず、分かりやすく達成しやすい方法ではあります。

(様々な対策案は『学校再開に向けた動きが出始めています。再開した時にどうやって遅れを取り戻すのか。いくつかの案の利点と問題点を考えます。』の記事を参考にしてください。)

しかし、これは教育委員会などやらせる立場の人間にとっては簡単な施策ですが、学校の教員や生徒には非常に大きな負担を強いることになります。

今年度から新学習指導要領になり、小学校の英語などこれまで以上に学習内容が増え授業時間も多くなったのに、それに加えて遅れた分の授業を追加する。

しかも、終業時期はこれまでと同じ。

これは現場にかなり集中的で圧迫された教育を強いることになり、教員も生徒も疲弊するでしょう。

このことが子供をより勉強嫌いにさせる危険性も高いです。

しかも、コロナウイルスの完全収束を待っての再開ではないでしょうから、そうするとコロナ対策をしながら学校の活動を行うようになる。

当然、様々な制約が生まれこれまでのような十分な学校教育は提供できないことになります。

密集を防ぐため、席を開ければ当然一クラス当たりの生徒を減らさなくてはならず、そうすると教室(授業数)は増え、これまでと同じ教員数ではとても手が回らないでしょう。

相当数の教員の追加が求められますが、果たして確保できるのでしょうか(恐らく難しい)。

体育や音楽も体が接触するもの飛沫が起こることはできなくなります。

バスケなどのスポーツや合唱などは行えません。

給食も感染を心配し、お弁当形式で生徒は同じ方向を向いたまま、おしゃべりもなく食べます。

休み時間も外で騒ぎながら遊ぶことは許されないでしょう。

修学旅行や運動会など、学校生活の思い出になる行事も中止または縮小になるでしょう。

こう考えると学校生活は非常に味気ないものになります。

全てに勉強の遅れを取り戻ことが優先され、学校生活の意義は後回しにされるでしょう。

しかも、コロナウイルスの感染リスクを常に考えながら。

ここまでして早期再開を目指す必要があるのか疑問ではありますが、文科省や自治体はこちらの方向で現在話が進んでいるようです。

これを行うのはかなり困難で、お上の要望を満たしながら現場の対応をするのであれば表面的な実施で留まるのではないかと思います。

つまり、やりましたという形式だけは整え、実際にどのようにやって生徒が勉強を習得したかどうか、学校生活を豊かに過ごしているかどうかは二の次ということになるでしょう。

現実的に妥協点を見出せばこうするしかありません。

文科省や教育委員会の体裁を取るために生徒が犠牲になると言っても過言ではないと思います。

最近ますます世論から指示を得ているのに「9月入学」があります。

こちらも以前書いた記事を参考にしてください。

特に受験生とその親からはこの案が当初より出され、世間的にも理解の動きが広まっています。

この時期に3か月も授業が行われないことは受験生にとって致命的です。

しかも、学校や地域、また家庭環境によってオンライン授業などで、休校中でも授業が受けられた生徒とそうでない生徒ができ、学習格差が生じている。

公平性を重視するならばこの不公平をなくすために、9月から新年度として受験生のスタートラインを一律にそろえるべきだという考えです。

(すでに格差が生まれているので差を「0」にすることはできませんが、小さくはできるかもしれません。)

しかし、これは受験生だけでなく学校制度全体に関わる問題で、制度の改定や時期の変更に伴う様々な費用と問題点、そしてこれは社会制度にも関わってくるので、学校教育だけで決められる問題ではないというのが文科省や教育委員会の立場のようです。

一応、選択肢の一つと言って今は否定していませんが、この変更を行うなら今すぐ取り掛からないと、今年の9月には到底間に合わないと思います。

しかし、政府はいまだに「9月入学」を表明せず、準備にも取り掛かっていないように思えます。

すなわち、「9月入学」の意思はないと見なしていいと思います。

残念ながら、今年の受験生は非常にタフな状況に陥ることになります。

そうでなくても新制度で入試が今年度から変わり、その制度自体も去年から引き続き指摘されている問題点に回答も出されないまま、どうなるかはっきりせず翻弄されいるのに、それに加えてコロナウイルスによる休校と学習格差。

本当に不幸としか言いようがなく、かわいそうで仕方ありません。

必要であれば、葛西TKKアカデミーがいつでも力になります。

要点をまとめると、私見ではありますが、文科省や自治体は可能な限り早期の学校再開を目指すでしょう。

そこには「9月入学」という選択肢はないと思われます。

だから、受験生は相当大変な受験勉強をしなければなりません。

受験生以外も、学校の授業が集中的に行われ教員も生徒もかなりの負担を背負わなければならなくなります。

政府としては年度内に学習内容をやったという事実だけが重要なので、生徒が勉強を身に付けているか、学びを楽しんでかは関係ありません。

分からないからと言って一人ひとり指導していく余裕はありません。

形式だけ整えて無理やり進学させるから、生徒の置かれている環境で勉強の格差が生じます。

今の生徒は学校から教育格差を是正する手立てもなく、受験・進学をしなくてはなりません。

しかも、新学習指導要領になる勉強はこれまでより一段と高度なものになっており、合わせてついていけない者は格差をることもできずに学校教育を終えなくてはいけません。

これは教育格差であると同時に社会格差でもあります。

これらは非常に深刻な問題でありながら、学校では解決できないだろうし、文科省や教育委員会が手を差し伸べてくれるわけでもないでしょう。

全ては自分たちでどうにかしろということになると考えられます。

本当に教育の危機です。

弱い立場の者はますます弱くなります。

学びたいものが自由に学べないのは憲法の理念にも反します。

葛西TKKアカデミーはこれを許しません。

学びたくても学べない生徒を助けます。

困ったときは遠慮なく、葛西TKKアカデミーを当てにしてください。

2020.05.06

コロナウイルスの影響で日本の教育は混乱を極めています。海外はどうでしょう。教育の先進国と言われるオランダの公立小学校の例を見てみましょう。

コロナウイルスの脅威が世界を席巻しています。

日本では総理大臣の休校要請により、3月2日から春休み終了まで学校を休みにすることを決めた自治体が多くありました。

その後も収束の兆しが見えず、生徒の安全を考えゴールデンウィーク明けまでに延長。

更に再延長。

中央からの突然の休校の通達により、学校の現場、家庭は大混乱。

学校では、三学期も半ばでまだやり残している授業をどうすればいいのか、年度末の行事の多い時期にどう対応すればいいのか、何よりも早急の問題としてすぐに始まる休校の間、生徒をどうさせればいいか。

十分な時間も与えられず準備もままならないまま休みに入ってしまいました。

家でも急に子供が家で過ごさなくてはならなくなり、親がはたらいている間どうすればいいのか。

特に一人で留守番のできない低年齢の子供のいる家庭では、誰に子供を見てもらえばいいのか。

突然のことに何も分からないまま休みに突入したわけです。

突然の休校と混乱、そして十分な対応がなされないまま月日が過ぎてしまいました。

では、海外ではどうだったのでしょうか。

何か日本のヒントになるかもしれません。

ここではユニセフから「世界一の教育」と認定されたオランダの例を見てましょう。

これはオランダで新型コロナウイルスの脅威が広がり、日本と同じように学校が休校となったとき、実際にオランダに在住していた日本人の母親の話です。

突然の休校

3月15日の午後5時半、政府から学校及び託児所の一斉閉鎖が言い渡されました。

しかも、休校は翌日の16日からとりあえず4月6日まででした。

日本と同様に、オランダの学校も突然のことで驚いたそうです。

なぜなら、3月12日では首相が「学校の休校はない」と発言していたからです。

だから、誰もがまさかこんなに急に発言が覆されると思ってなく、十分な準備はしていませんでした。

更に政府は医療、警察、公共交通機関及び消防等に従事する親のため、学校及び託児所での受け入れを無料で手配すると、緊急提言に付け加えました。

これは学校は休校準備のみならず、そういった職業の保護者をもつ生徒の把握を行わなくてはならないことを意味していました。

テレビの緊急提言の数分後には、日曜にもかかわらずすでに学校から保護者当てにメールが届きました。

その内容は、休校中の預からなくてはならない生徒を把握するため必要な家庭は教えてほしいこと、翌日には教師と遠隔教育を実現する方法について計画立てること、可能な限り最高の教育を提供するため最善を尽くすことだったそうです。

このメールによってこの母親は教育が止まることないのだと安堵しました。

1日目

学校から何通ものメールが届く。

その要点は

1.休校中の勉強は水曜日(翌々日)から始められるように努める。

2.「Social School(学校と保護者との連絡用アプリ)に生徒本人のアカウントを作ること。休校中はこれで生徒と教師がやりとりする。

3.教材アプリを使ってオンラインで行う勉強もある

4.デジタルデバイスやwifi環境が無ければ教えてほしい

ということでした。

オランダの小学校ではデジタル化が進んでいて、通常授業にiPadなどをすでに導入して授業を行っています。

ここで使ているアプリを自宅学習でも活用するのだそうです。

家庭に複数人の子供がいて全員にデジタルデバイスが行き届かないときは、学校が貸し出しなどで柔軟に対応することもできます。

2日目

予告通り水曜には自宅学習用の教材の用意ができ、各家庭が取りに来るように連絡が入った。

日本と同じように感染を防ぐため、可能な限り一人で取りに来て、受け渡しは強者の入り口、イニシャルごとに時差で来校するようにしました。

3日目

教材の受け渡しが行われました。

既にバッグに入った教材が用意され、受け渡しはものの数秒で終わりました。

中には、休校中3週間分の勉強スケジュール、読書記録表、コロナウイルスに関するクロスワードパズル、第二次世界大戦に関するストーリーとワークブック、算数解説プリント、書き取りドリル、新しいノートが入っていました。

(このときは戦争をテーマにした勉強をしていて、その資料をそのまま渡される。)

この時点でオランダの学校の88%でほぼ完全に遠隔教育が実現されたそうで、9割の小学校が似たような速さで遠隔教育の準備を進めたそうです。

4日目以降

こうして自宅学習が始まりましたが、休校中でも教師は生徒と連絡を密に取っていました。

教師はチャットで生徒の質問に可能な限り即答し、オンラインBasisipoortというサイトに教材を用意し、ログインすれば生徒が受け取れるようになっていました。

ドリルなど紙ベースの教材は、一日ごと担任当てに画像をアップロードするようになっていました。

体育の教師が運動のビデオを送ることもありました。

更に毎日あいさつを兼ね教師から生徒へ質問メールも届きます。

内容は「無人島に行くなら誰と行く?」というような他愛もないものですが、これを通して生徒との交流が保たれています。

これだけの体制を突然の休校要請からたった二日で作り上げたことは、称賛に値します。

保護者としては「意外なほどすんなりと移行できた」という印象だったそうです。

オンライン授業よりも自習に重点を置いたのも自宅学習への移行を円滑にした要因ではないでしょうか。

もちろんすでに普段から教育ソフトを活用し、生徒も教師も慣れていたことも大きいと考えられます。

オランダの授業は日本ほど講義中心ではなく、教わるというより自分で学ぶというスタイルがメインなので自宅学習でもさほど支障がなかったのかもしれません。

以上が、オランダの小学生の母親の体験と感想でした。

日頃の教育に対する取り組みの違いが、この有事における対応の違いとなって現れたのではないでしょうか。

いち早くデジタルデバイスを普及させ、日頃からこれらに慣れていたので、自宅学習になってもさほど移行に問題が起きなかったようです。

日本も随分前から導入を言われていたのですが、実際には遅々として進まず、今回の件で慌ててオンライン授業とか叫んでいますが、とても間に合いません。

そして、各学校がほんの二日で休校中の課題を用意できたのは驚きです。

これは教員の教育に対する責任感からか、熱意からなのか。

学校システムの違いも関係するかもしれませんね。

(日本では現場任せでありつつ、裁量の自由度は非常に低いと思います。)

また、学習スタイルも「自ら学ぶ」というもので、日本のように学校に頼りっきりの教育でないことも、自宅学習が可能だった理由でしょう。

そして何よりも、早い時点で学校及び政府が「教育の保障」を明言したことにより家庭の不安を取り除き、安心感を与えられたことが最も大きなカギのように思われます。

こうして心に余裕ができれば、家庭も協力的でいられるし、実際に毎日の教師とのコミュニケーションが目に見えて分かり、学校が実際に子供への教育を疎かにしていないことがはっきりと伝わるのも重要なポイントだと思います。

先行きが全く見通せず不安ばかりの日本の教育とは大違いですね。

オランダの例は大きな社会レベル、学校などの組織レベル、そして家庭や生徒と教師など個人レベルの各レベルにおいて非常に参考になると思います。

しかし、だからと言ってこれらをそのまますぐに日本に当てはめることができるかというと、そうはいきません。

体制が違いすぎます。

では、どうすればいいのでしょうか。

オランダの実践から得られた教訓に学びつつ、日本の現状にどう向き合うか。

文科省や自治体が明確な指針や具体的な対策が示されないのであれば、個人レベルで対応するしかないのではないでしょう。

そして、葛西TKKアカデミーが困ったときは必ず力になります。

どんなことでも構いません。

先ずは相談してください。

救いを求めていることを知らせてください。

そうすれば私たちの手が届きますから。

2020.05.05

学校再開に向けた動きが出始めています。再開した時にどうやって遅れを取り戻すのか。いくつかの案の利点と問題点を考えます。

緊急事態宣言の延長を受けて多くの学校は5月いっぱいまで休校の見込みです。

政府は状況をみて宣言の短縮もあり得ると言っていますが、学校は今月中や休みとみていいでしょう。

まだ、具体的なことは何も決まっていませんし、決まったとしてもその準備には時間がかかります。

問題は6月以降はどうなるかです。

文科省はいろいろ考えているようですが(考えているようなそぶりですが)、いつも最後は自治体の判断に任せるというだけです。

学校再開後のクラスター発生と感染の拡大が起きたときの責任逃れのようにも聞こえますが、本日は学校再開後はどうなるのか議論されている政策案について考察してみます。

1.夏休み短縮や土曜登校などで通常以上の授業時間の確保で遅れを取り戻す

今、多くの自治体で考えられているのがこの案です。

3月から考えれば3か月分、6月以降も休校が続くなら更にそれ以上の授業数が行われないままとなります。

学校再開時にはそれを取り戻さないといけないのですが、問題はどうやってこれだけの時間を確保するかです。

既に学校行事の縮小や中止も検討されていますが、それだけでは当然足りません。

そこで考えられているのは一日の授業時間を7限目までにし、加えて土曜授業、それから夏休みを短縮して失った分の授業時間を確保するというものです。

利点としては予算が少なくて済むし分かりやすく実行しやすいという点があげられます。

しかし、子供たちへの負担はかなり大きくなります。

子供たちが楽しみにしている夏休みや年中行事を削って、学習意欲が保たれるのだろうか。

これまで以上に勉強に取り組まなくてはならず、集中力が持続するだろうか。

家族や友達と過ごす自由な時間、自分の好きな趣味などに費やす時間も人間の成長を考えたとき重要なのではないか。

単純な時間のつじつま合わせになって、学習効果が本当にあるのか。

反って勉強が身に付かず、勉強嫌いの子供をより多く生み出すのではないか。

様々な問題点が指摘されています。

緊急事態だからと言ってなりふり構わず子供たちの時間を奪うことは、子供たちの健全な育成につながらないと思います。

教育の目的はただ決められた学習事項をやればいいというものではありません。

また、教員も休みが削られた分過剰労働となり、十分な教育ができるのか。

そうでなくても最近、学校教員はブラックな仕事だということで問題になっています。

そうでなくても過労死ライン越えの過重労働が指摘されているのに、更に過酷な状況で授業の準備もままならなくなるでしょう。

特に夏休みは、教員は休みではなく研修などをたくさん受けるときで、それができなくなることで授業の質が落ちるのではないかという懸念もあります。

また、部活では大会やそれに向けた練習もありますが、これではまともな部活動はできないでしょう。

生徒の中には部活での進学を考えている人もいますが、当然彼らには不利になります。

これらの問題点を考えると実行は簡単ですが簡単に話を進めていいものでもないでしょう。

詳細までよく検討し、指摘される問題点をいかにクリアしていくかがカギとなります。

しかし、現実的にはかなり厳しい問題で、やるならどこかでしわ寄せが出るでしょう。

そのしわ寄せを誰が被るのか、きちんと納得して受け入れられるのかという問題も出るでしょう。

2.先端技術を使って授業のスピードを上げる

これは学校で重点的にする内容と学校では簡単に済ませる内容を分けてメリハリをつけた授業を行うというものです。

家庭学習等で生徒が予習を行うことで授業に要する時間を短縮できる。

練習問題や宿題はICTを活用して、生徒それぞれのレベルにあったものを提供することで、生徒の習熟と習得を図りつつスピードを上げて勉強を進めます。

これは学校の年間スケジュールは大きく変えないので社会的影響は少なくて済みます。

しかし、スピードが上がるということはそれだけついてこられなくなる生徒が増える可能性が高いということです。

休校中の過ごし方ですでに生徒間には教育格差が生じていると言われます。

この方法はそれを更に拡大させる恐れがあります。

また、生徒が学習内容をきちんと理解しつつスピードを上げるということは、教員の腕により左右されるということでもあります。

能力のある教員ならいいのですが、そうでない場合、どんどん先に進むだけで誰もついて来ていないということもあり得ます。

特にICTなど最新技術の経験が浅い教員ならば、その力を十分に活用できず、技術的トラブルが起きたときの対応もできず、反って授業以外のところで時間を取られ進度が遅れるのではないかという心配もあります。

授業を駆け足で行うということは、その分家庭学習など生徒に頼る部分も大きくなり、更に新指導要領が目指す探求的にな学びができなくなるということでもあります。

実は今年度から学習指導要領が改定され、これまでの暗記中心知識偏重型の教育から自分から考え探求し問題解決を目指すアクティブラーニングなどを含む「21世紀型」の教育に変わります。

これは小学校から大学まで巻き込む大改革で、それに伴い授業内容やカリキュラムが評価方法など大きく変更されています。

これまで以上に学習活動が濃厚になる中、コロナウイルスの拡大が起こり、そうでなくても教員も未経験でどうなるか手探りの状態なのに、更にスピードアップして本当に全ての学習内容を目的通り終わらせることができるのか疑問です。

3.9月入学

三番目は「9月入学」です。

これはちょうど先日触れたばかりなので、そちらを参考にしていただきたいと思います。

これはコロナ以前から海外の年度と合わせることになり、これまで海外の学校に入学するには年度が違うため半年待たなければならなかったが、この問題を解消できるということになります。

しかし、これを行えば保育園から大学まで全ての生徒児童を半年ずらさなければならず、その混乱は単に学校教育に収まらず、就職など社会全体に及ぶでしょう。

受験生は9月からスタートを仕切り直しできるので、このまま4月入学に合わせた受験よりは楽になり、コロナによる混乱と休校の影響を小さくでき、より公平で公正な受験が可能となるでしょう。

入試は教育改革に伴い大きく様変わりする予定で、初めての入試様式に向けて文科省も準備を続けてきただけに、簡単に変更はしないように思えます。

しかも、コロナウイルスの影響のある今年度だけ行うものではなく、一度変更してしまえばその後もずっと続くものであり、様々な制度上の変更も必要になってきます。

文科省や自治体に今それをやる余裕があるのでしょうか。

コロナウイルスだからと言って、それに便乗するようなやり方で変更すべき問題でもないという指摘もあります。

半年ずらすということは半年分の費用が余計にかかるということでもあります。

(更に、半年卒業が遅れるということは半年分の収入が減るということでもあります。)

4.学習内容の削減

休校が長引きすでに3か月分、状況によってはこれから更に多くの授業内容が停止状態になります。

学校が再び始まっても本当にこれらを取り戻せるかかなり怪しくなっています。

物理的にも休校中の勉強の回収は難しいと思われ、それならば今年度の学習内容は特別にカットするという考えです。

手続等多少の労力は必要になるでしょうが、文科省がどの内容を今年度は省略するか示すだけで実行は比較的楽でしょう。

(やらない分を来年度に回すなどすることで授業内容を取り戻すのに余裕ができます。)

焦って急ぐ必要もなくなるので、生徒も教員もゆとりをもって授業に取り組めます。

しかし、内容のカットは制度上文科省が決断しなければならないことで、各学校自治体が勝手にすることはできません。

今のところ文科省にはこの動きはないように思われます。

また、学習内容によってはカットが難しいものもあります。

特に英語や数学など、積み上げ式の色合いの濃いものはその内容選定は厳しいでしょう。

更に、受験に学習内容の変更を反映されるようにしないと、入試で最も重視される公平性と公正性が確保できません。

また、「ゆとり教育」のときがそうであったように、未修学部分が社会人となったときに不利になることも考えられます。

以上、四つの案について考えてみました。

いずれも長所と短所があり、完ぺきな解決方法はありません。

との痛みは回避しどの痛みは受け入れるかという問題かもしれません。

また、入試を考えると遅くとも夏休み前までには方針を決めないと受験の混乱は必至でしょう。

(一般的に、入試問題は6月くらいまでに内容が検討され10月くらいには印刷されるからです。)

今回、話を一番ややこしくさせた原因は文科省が全国一律ではなく、各自治体ごとに対応を任せてしまったことでしょう。

これにより再開した時に、休校中の勉強の対応だけでなく格差縮小の対応もしなくてはならなくなりました。

地域ごとの状況が違うとい意見は分かるのですが、全ての生徒が同じように進学することを考えると、ここは文科省がリーダーシップを発揮し、早くから全国の学校に同等に、この異常事態にどのように対応していくかを示すべきでした。

今となってはもう遅いのですが、これが非常に残念でなりません。

どのようなシナリオになるのかはまだ分かりません。

これまでの対応を見る限り、政府は対処が遅く思慮も不十分で決断力にもと欠けると言わざるを得ません。

だから、政府の対応を待ってから行動するようでは、結局生徒が一番損害を被ることになります。

そうならないためにも、どのような事態にも対応できる備えをすることが利巧です。

葛西TKKアカデミーはそのために皆様の力になる用意があります。

お金とかいろいろ心配もあるでしょうが、今はそんなことは置いておいて、とにかくご相談ください。

今、ここで何とかしないと子供たちの一生に関わります。

ためらわないで、先ずは行動してください。

葛西TKKアカデミーは助けを求める手を決して離しはしませんから。

2020.05.04

家庭学習の勧め。親が教えられなくてもいい、一緒に悩みもがく経験を共有することで、子供は大人が自分たちのことを考えてくれると信頼と絆が深まります。どうしても教えられないときは葛西TKKアカデミーにお任せください!

コロナウイルスによる休校が長引く中、学校での勉強ができない状況で家庭学習の果たす役割はますます大きくなっています。

学校が再開するまで待っていたら遅れた勉強が取り戻せなくなる可能性が非常に高くなってきました。

小学校、中学校、高校、それぞれに与えられた時間内に定められた勉強が終わるのか非常に怪しくなっています。

特に最高学年ではもうこれ以上残った勉強を次年度に先送りすることはできないので、最悪切り捨てになるかもしれません。

特に入試を控えた生徒にとって、この時期の遅れは死活問題です。

(この混乱の中、来年度の入試はどうするか文科省からの提示はまだありません。)

「きっと勉強は学校が何とかしてくれる」と信じて勉強を学校に任せっきりでは万が一の時取り返しのつかないことになります。

(そして、実際に間に合わなくなる見込みが高くなっています。)

後で後悔しないためにも、今できることをやらないといけません。

学校に任せるのではなく、自分たちで勉強を進めどのような状況になったとしても対応できるように予防線を張っておく必要があります。

だからこそ、今ほど家庭学習が重要な時はありません。

しかし、保護者の中には、「自分が勉強を教えるなんて無理」という方もいるでしょう。

今日はそのことについて述べたいと思います。

親が家庭で教えるコツとそのことの持つ意義について考えます。

そして、どうしても勉強を教えることが困難な場合は、安心してください、葛西TKKアカデミーが必ずお力になります。

コロナウイルスでも安心なオンライン授業もありますし、小規模個別指導塾なので「3密」にもなりません。

だから、最初から投げ出さず、先ずは家庭学習にチャレンジしてみてはいかかでしょうか。

家庭学習で見せる親のその姿勢が子供に単なる知識の習得以上のメッセージを伝えます。

「自分は勉強ができないから子供に教えることができない。だから家庭学習なんて無理。」

このようにお嘆きの家庭も多いと思います。

だから、自分が教えられない分は塾で教えてもらう。

それはそれで間違っていません。

親が勉強を見られたら何の問題もないでしょう。

でも、それができないから家庭学習をしないというのは少し違います。

家庭学習には勉強を学ぶ以外の効果があるからです。

家庭学習が持つ最大の強みは親子が時間を共有できることにあります。

同じ問題に取り組み、一緒に悩み、色々話しあって解決に向かう。

この経験を共有することが、親子間の信頼や親密な関係を育てるのです。

これこそが家庭学習の最大の意義だと思います。

分からなくていいのです。

お互いにアイデアを出したり、時には本やインターネットで調べてみる。

解けなければ、塾や学校の先生に子供が聞いて、帰ってから親に説明する。(この説明する行為も子供の習得に役立ちます。)

こうして共通の話題を持つことが、何でも話し合える環境を作ります。

このことは、外部からは分かりにくいいじめなどの学校で子供たちが抱える問題の早期発見につながります。

子供が孤立してしまうと問題はどんどん大きくなり、気づけば取り返しのつかないことになりかねません。

そうしないためにも親子で健全な人間関係を築くことは大事です。

「分からないから自分でやりなさい。」

「先生に聞きなさい。」

と言われると、子供たちは突き放されたような気持ちになります。

面倒かもしれませんが、子供たちに付き合ってあげてください。

コツとしては時間を決めるといいでしょう。

そうすれば、お互いにだらだらを時間をかけることもなくなります。

1時間だけでもいいので、一緒に考えてあげてください。

この経験が先ほど述べた信頼を築くのであれば、十分にやる価値はあります。

できれば小さい時から習慣として家庭学習ができるといいでしょう。

そうすれば、大きくなっても無意識にお互いに何でも話せる関係でいられるからです。

子供は成長に伴い、様々な壁にぶつかります。

そんな時、周りに信頼できる大人がいることが大きな救いになります。

そのための準備として家庭学習をお勧めします。

「やりなさい」と言うだけでなく、一緒に寄り添ってあげてください。

2020.05.03

学校再開はどうなる?昨日に引き続き考えてみます。文科省が再開に向けたガイドラインを示しました。小学1年生、小学は6年生、中学3年生優先の分散登校とは何でしょう。

コロナウィルスによる学校の一斉休校から二ヶ月が過ぎ、更に休みは延びそうです。

ウイルス感染が比較的少ない一部の自治体では近々学校再開のようですが、多くの地域では少なくとも後一ヶ月は休校が続きそうです。

当初の見込み以上に休校が長引き、社会的にもこれ以上休みを延ばしていいものか議論されるようになってきました。

文科省はただちにではないが、いずれ学校を再開せねばならず、その時に向けたガイドラインを5月1日に提示しました。

そこには次のようなことが書かれていました。

1.クラスを複数グループに分け、それぞれ別の教室で授業を実施

2.時間帯や日によって登校するクラスや学園を分散

3.小1、小6、中3の3学年の登校日を優先的に設定

4.小さい兄弟の世話をするなどしていた児童生徒が登校日となった際の兄弟の居場所確保

5.調理実習や密集を伴う運動など感染リスクの高い授業を当面見送り

6.給食を弁当方式に変更

7.休んだとしても欠席扱いにならない

いずれも新型コロナウイルス感染を防ぐために、俗に言う「3密」を避ける方策です。

確かに学校はまさに「3密」の環境でまともに学校再開をすればクラスター化し、児童生徒間の感染拡大は目に見えています。

更に現場としても窓を開け換気、まめに校内を消毒、子供や教員のマスク着用、手洗いの励行、対面式の給食を止める、休み時間などの会話を極力避ける、全校朝礼などの行事は必要最小限に短くし校内放送などを活用し生徒が密集しないようにする、いくつかの学校行事の中止などが考えられています。

「コロナウイルスとの闘いが長期化する」という政府の認識に基づき、いつまでも家にこもってじっとしているのではなく、コロナウイルス感染リスクを抑えつつ学校教育を再開する方針に文科省も変わるようです。

まずは、これまでの全校生徒全員による完全な休校ではなくガイドラインにあるようにグループを小さくし、登校時間をずらすなどすることで空いた教室を使って、生徒を分散させ授業を行うようです。

登校する学年やクラスを日時によってずらし登校日を確保します。

スペースや教員が確保できない学校は小学1年生、小学6年生、中学3年生を優先的に登校日を設けます。

小学1年生は学校そのものが未経験で他の学年より教員による対面での学習支援が必要で、小学6年生と中学3年生は卒業や進学が迫っているから他の学年より優先されるそうです。

飛沫感染を避けるため可能な限り発話は避け、音楽の授業では歌唱は行わず音楽鑑賞が中心となります。

体育も接触や密集が起きやすい運動は止め、給食も配膳の過程での感染を防ぐため弁当容器になるそうです。

このような対策を文科省は示しましたが、学校再開の決定はあくまでも地域の自治体の判断にゆだねるとのことです。

緊急事態宣言は全国規模で行われる見込みなのに対して、学校再開は地方任せという状況に各自治体では困惑を隠しけれないようです。

学校教育という全国の生徒が受ける制度に対して、地域格差が生じてしまうことに対する反発、国の責任逃れという意見も見られます。

いくら学校再開後に勉強の遅れを取り戻すように時間を確保すると言っても、休校は6月半ばまでが限界という声も聞かれます。

つまり、コロナウイルスが収まらないからと言っていつまでも休校を続けるわけにはいかず、続けるならば学校制度そのものの抜本的見直しが必要になるうことです。

それならばなおさら早期の決断が求められるのですが、緊急事態宣言が足かせとなって明確に判断ができない状況になっています。

このように文科省は学校再開を念頭に向けた方向にかじを切ったように思われますが、示されたガイドラインに関していくつかの批判があるのも事実です。

一番の批判は現場の問題です。

このようにグループを細かく分け、生徒を分散させて登校させるということは、それだけ人手が必要になるということです。

ガイドラインには登校日と明記されていますが、授業を行うとは書かれていません。

それでも授業の実施が前提なのでしょう。

だとすれば、一クラスを三つに分ければ行う授業数も三倍になります。

当然それらの授業を行うには教員が三倍必要になると考えるのが普通でしょう。

果たして、これだけの人材を確保できるのでしょうか。

また、生徒体を小分けに登校させるということは、それだけ授業に必要な時間が増えるということです。

そうでなくてもすでに一斉休校から多くの授業時間が失われています。

それを取り戻しながら更に授業数も増やさないということは物理的に可能なのでしょうか。

時間確保が十分でなければ当然進度は遅くなります。

本当に卒業までに必要な勉強を全て終わらせられるのか疑問です。

もちろん実施するとなると現場の教員への負担が非常に大きくなります。

タイミング悪く今年度から教育改革で学校の授業内容が大きく変わります。

小学校の英語やプログラミング、アクティブラーニングなどこれまでとは大きく異なる授業が求められています。

不慣れな授業に学校の先生も十分準備ができているとは言い難く、うまくはいかないだろうから余計にゆとりある教育が求められるのに、今回の事態はそれをすっ飛ばしてしまいました。

内容が増えた分授業数や時間割もいっぱいいっぱいで、学習内容を維持したまま分散登校、遅れの挽回は現実的に無理なのではないかと思います。

(形式的にやったという事実だけを作りたいのならできるでしょうが、生徒の学びを考えるならばいい加減な形だけの教育はしてほしくありません。)

最後に、優先する学年を文科省が表したということに対しての批判もあります。

以前、大学入試で民間の英語検定を入試の一部に組み入れるとしていたことに公平性と平等性の点から大きな反対が起き、結局来年の共通テストから民間試験の導入は外されました。

教育は全ての生徒が等しく持つ権利であり、それに差をつけることは憲法に違反するというものです。

今回のガイドラインも同様に優先すべき学年を決めることで、教育を受ける権利に反するのではないかということです。

確かに小学1年生、小学6年生、中学3年生も大事ですが、他の学年も同様に大事ではないかということで、今回の件はひいきや差別につながるのではないかという考えです。

以上のような問題点がガイドラインに対して指摘されています。

一斉休校になり自宅学習と外出自粛が続く中、学校も家庭もかなり疲弊してきています。

出口の見えない災難に誰もが不安になってストレスもたまっています。

できれま早くこの状況から脱し、通常の生活に戻りたいものですが、今の政府の対応を見ると、それはなかなか望めそうにありません。

勉強に関して言えば、学校が何かをしてくれるまで待つのではなく、自分たちで自己防衛をしないといけないと考えます。

そうでないと事態はどんどん悪化し、最終的には手遅れになるかもしれません。

もちろん各家庭で事情は違います。

しかし、全ての子供たちに教育の機会を十分に与えることは大事です。

葛西TKKアカデミーが皆さんの力になります。

状況が厳しいからと諦めないで、先ずはご相談ください。

難しい状況ですが、頑張って乗り越えましょう。

2020.05.02

緊急事態宣言が5月末まで延長される見込み。それに伴い休校も延びそうです。いつ再開か見通せない中、「9月入学」が取りざたされるようになってきました。年度開始を変える「9月入学」とは何か考えてみたいと思います。

4日に正式発表となるそうですが、政府はコロナウィルスの感染に伴う非常事態宣言を5月いっぱいまで延長する見込みです。

それに関連して学校の休校もさらに延びそうです。

期日直前になっては延期を繰り返す中、生徒や保護者の間ではいつ終わるとも知れない自粛生活に疲労がたまっているようです。

勉強の遅れや学校生活、進学など様々な心配があり早期の学校再開を望む声と、新型コロナウイルスの脅威を考えると安全が確認されるまでは我慢するしかないという意見が入り混じっています。

そんな中で「9月入学」や「分散登校」が最近話題となっています。

「9月入学」と「分散登校」ついて今日と明日で、どういうものでどんな利点があり問題点があるのか考えてみたいと思います。

「9月入学」はコロナウイルスで学校が一斉休校になった初期から提案は出ていました。

一部の高校生は署名活動を行って「休校を繰り返すより、思い切った延期」を求めていました。

しかし、当初は政府もこれほど長引くとは思わなかったようで、設定された休校期間が終了すればすぐに学校を再開し、そこからいかに迅速に勉強の遅れを取り戻すかという点に議論が集中していました。

でも、現実にいつまで経っても感染の収束が見えず、繰り返される休校の延長に人々の不安も増し、早期の再開は諦めて、むしろ時間を置いてしっかり感染予防、事態の収拾がなされてから学校を始めればいいという考えが広がるようになりました。

なぜ「9月」かというと、欧米の新年度は9月スタートだからで、こうすることで日本と欧米の学校との日程をそろえることで就学がよりスムーズになるからです。

(この海外留学の関連においての「9月入学」は随分前から言われていました。)

例えば、アメリカに留学しようと思うと、日本で4月に卒業した学生はアメリカの年度が始まる9月まで待たなければなりませんでした。

それが年度をそろえることで卒業してすぐにそのまま海外の学校に入学できるのです。

確かに利便性を考えるとこちらの方がいいですし、半年の空白を作らなくてもすみます。

しかし、今回のコロナウィルスの件で「9月」でなければならない理由はありませんし、あくまでも「この際だから9月にしましょう」という程度の意味で9月でなければ絶対にいけないという訳ではありません。

(変化のいいきっかけと言えばそうなのですが、前からあった流れに乗っかったというだけにも見えます。)

ただ、コロナウィルスの脅威が9月に完全に消え学校再開ができる状態になっているのかは誰にもわかりません。

「9月入学」で準備を進めていて、また再開延期となった場合はどうするのでしょうか。

ある専門家は脅威でなくなるには1年半以上かかるという人もいます。

逆に早期に収まった場合、やはり9月まで待たないといけないのでしょうか。

政府は今のところ「9月入学」を選択肢の一つとしてシミュレーションしていると言って、採用にはさほど積極的ではないように思われます。

理由としてはこの変更が学校教育のみにとどまらず、社会全体の仕組みの変更を伴うからで、もう少し慎重に議論したいみたいです。

確かにコロナウィルスの混乱に乗じて決めていい問題ではないかもしれません。

しかし、いつまで経っても再延長が繰り返され、いつから学校が始まるのか明確な目標がなく分からないまま日々を過ごすより、ある程度日程が決まった方が家庭としても社会としてもそれを考慮に入れて考え行動することができるのでいいという意見もあります。

特に受験生とその保護者にとっては、この大事な時期に3月も含めてもう二ヶ月も学校の授業が行われないという異常事態に不安が広がっています。

しかも、休校の度合いは都道府県によってまちまちで、勉強の地域格差が取り上げられ、受験に一番重要な「公平性」の観点から、来年の入試はどうなるのかという心配の声が上がっています。

地域に限らず、公立と私立の学校格差も問題になっています。

私立学校は積極的にオンライン授業を展開し課題もしっかり出して休校中も勉強が途切れないように進めています。

一方、多くの公立学校はオンライン授業に必要な環境整備が非常に遅れ、勉強は停止状態、課題もこれまでの復習が中心で先に進めない状況です。

(政府は必死にオンライン環境を整えようとしていますが、そんなにすぐには整備できないようで、これまでの受験を考えると入試の準備は間に合わないでしょう。)

同じことは家庭環境にもよります。

経済的にゆとりがある家庭は塾や家庭教師など様々な手段で勉強の遅れを取り戻せるでしょうが、そうでない家庭は子供に十分に必要な勉強の機会を当てえることは難しいでしょう。

(特にコロナウィルスのせいで家計が減収となり出費が増えている中で。)

このような教育格差を縮める手段として「9月入学」が注目されています。

こうすれば、みんな同じように準備して来年6月(?)の入試に間に合うということです。

冬のさなかに受験するより、この時期の方が体調を崩したり、気象による混乱も起きにくいのでいいという意見もあります。

もう一つの問題は移行をどのように行うかということです。

4月から9月に入学をずらすということは、4月から9月生まれの生徒はどの学年に入るのでしょうか。

学年を繰り上げるのか、繰り下げるのか。

いずれにしても明確な理由でだれもが納得できるように調整することは難しいと思われます。

いきなり学年を上げられたり下げられたりしても生徒は当惑すると思います。

同級生がいきなり先輩や後輩になるというのは大きな戸惑いになります。

(部活などを始め学校では先輩後輩関係が未だに強く学校生活に影響していますから。)

一つの案として2020年度は移行に伴い1年5か月にするというものがあります。

こうすることで足並みをそろえようというもので、9月にまだコロナウィルスが残っているとしても今ほどの脅威ではないだろうから、そこから休校しても一ヶ月ぐらいで、これなら勉強の遅れも比較的楽に取り戻せるだろうということです。

ただこれは決まっていることではないので、学校の現場が準備をしても無に帰するかもしれません。

これまでも学校の先生方は政府の方針に従って課題や再開時の準備をしていました。

しかし、これまでの政府の動向はいつも直前で決定し、これまでの準備は無駄になり、急に決められた新たな指針の基づく準備がしっかりできないという問題があります。

これが現場に強い不信感を抱かせています。

いつも政府の見解はあいまいで、なかなかこちらの求めていることに答えてくれません。

そして、あやふやなまま時間が過ぎ、決定がなされたときは手遅れ。

だからいつも後手後手。

こんな国難だからこそ、政府にはしっかりリーダーシップを取ってもらって国民に安心と希望を持たせてほしいのに、どうも現政権には責任逃れと面子の維持が大事で国民生活は後回しになっているように見えます。

(特に海外の先進国の対応と比べるとこれは否めません。)

個人的には「9月入学」でも早期再開を目指すでもいいですが、未来を担う子供たちのことを第一に考え、自分たちが彼らの将来を大きく左右するのだという自覚をもって、最善の判断を下してほしいと思います。

全体未聞の大混乱、子供たちは様々な面で損害を被っています。

学校生活におけるいろいろな行事など、彼らの貴重な青春が奪われているのです。

勉強もそうですが、彼らの人生という面からも手厚いケアと将来に向けた十分な保証が求められると考えます。

2020.05.01

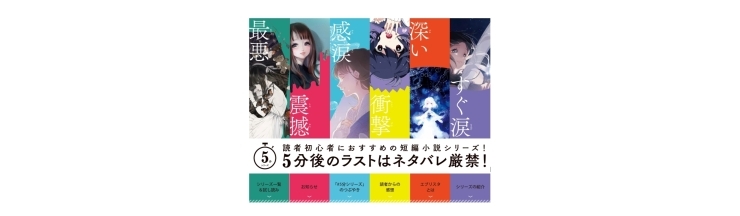

書籍紹介『五分シリーズ』(河出書房新社)外出自粛だから本を読もう。五分で読めるから本が苦手でも大丈夫。たくさん読めば読解力が身に付き、考える力が育ちます。

コロナウイルスで外出ができず、家で時間を弄ばしている生徒がたくさんいます。

せっかく時間があるのだから本を読んでみてはいかがでしょうか。

本を読めば勉強の基礎になる読解力が身に付きます。

とは言っても、読書が苦手という人にお勧めなのが、河出書房新社の『五分シリーズ』です。

オンラインで購入ができますし、スマホやi-padがあれば電子書籍で読むことができます。

とてもお手軽で面白い話ばかり。

最近の生徒たちは本を読まなくなったと言われます。

しかし、実際には昔に比べ小中学生の読書量は増えているそうです。

その理由は「朝の読書活動」で、これは文科省が2001年に掲げた「朝の読書活動の推進」に基づき、多くの小中学校で実践されています。

この通称「読活」のお陰で、小中学生の読書量が増えたとのことです。

学校において取り組みは様々ですが、だいたい朝の10分から15分程度を使って生徒たちに読書をさせています。

このような背景もあり、学級図書として短い時間で読める短編の読み物の需要が高まっているようです。

このシリーズは5分で読めるというコンセプトで、一冊に10本ほどの短編集となっております。

何百ページもあると、その量に圧倒されなかなか手がつきませんが、これならば途中でやめても中途半端になりませんし、非常に取り掛かりやすくなっています。

内容も「感涙」から「衝撃」まで幅広く、好みに応じて選ぶことができます。

もともとはweb投稿コンテストへの投稿物でしたが、非常に人気が出て書籍としても扱えるようになったそうです。

新人作家が中心とはいえ、内容のいいものばかり集められ、意外などんでん返しがあったりして面白いです。

SNSが普及している現在、生徒たちの言語活動は非常に限定的で、毎日同じメンバーと同じ内容のコミュニケーションを繰り返すようになっています。

昔なら、そのようなツールはないので嫌でも様々な人と触れ合わなくてはならず、自然と多様な考え方に触れ理解力と表現力が養われてきたものでした。

しかし今はそうではなく、私も現場で生徒たちを教える時、これらの能力が非常に低下してきているのを感じ、危惧しております。

どのような形であれ、様々な言葉に触れる機会を作る必要があります。

なぜなら言語は直接思考と結びつき、言語の貧困はそのまま思考力の貧困につながるからです。

取り掛かりやすい者から読書を始め、やがてその面白さに引き込まれ、どんどん本を読んでもらえることを期待します。

非日常的な物語は刺激的で、生徒たちの想像力を培うのにも役立ちます。

それは与えられたものを正確に読み取る力に加え、自己表現、自ら創造する力にもなります。

現在、文科省は知識偏重の学習ではなく、学んだことを活用し始めから答えの定まっていない問題まで対処できる人材の育成を目指しています。

それが今、着々と進められている教育改革の基盤の一つです。

これに対応できない生徒は、今後の勉強や受験において非常に困ります。

そうならないためにも、この『五分シリーズ』は考える力を養い、より高度な学びへの入り口として最適かと考えます。

せっかくの休みを有効に活用し、自分を磨き上げるためにも『五分シリーズ』を活用してみてはいかがでしょうか。

2020.04.30

数学を早く解けるようになろう!

数学の成績がなかなか上がらない人はどうしてでしょうか。

原因はいろいろあると思いますが、今回はスピードアップという点に着目して、どうすれば早く解けるようになるか考えましょう。

テストで点数が取れない理由として「時間が足りない」というのがあると思います。

つまり、問題を解くのに時間がかかりすぎて、全てを解くには時間が間に合わないということです。

では、どうすれば早く解けるようになるのでしょうか。

そのコツとして二つのことについて述べていきたいと思います。

1.問題のパターンが分かるようになる

これまで数学の問題にはある程度決まったパターンがあり、そのパターンに合わせて解法が決まっていました。

従って、このパターンが瞬時に分かることが時間を縮める大きなカギとなります。

定期テストでは特にこの点が大きく、テスト範囲で授業で実際にやったもの、課題の問題集の中にあるものがほぼそのまま出されることが非常に多いです。

テスト範囲の問題だけでも全て解ければ80点以上は取れるでしょう。

毎回の定期テスト、その範囲の中にある問題のパターンを着実に身に付け、その積み重ねが受験や学力テストで大きくものを言うのです。

では、どのようにすれば問題のパターンを判断し解法が瞬時に思いつけるようになるのでしょうか。

先ずは、先ほども述べたように、授業中にやった問題、教科書や問題集の問題を繰り返し解くことです。

問題を覚えてしまうくらいやれば、テストで問題を見ただけですぐにパターンを見極められるようになります。

(数学の問題の基本パターンはかなり限られています。)

パターンを覚え繰り返す。

単純作業ですが、そうすることで数学が身につき多くの問題を素早く解けるようになります。

「どうすればいいんだ」とテスト中に悩むようでは、時間が足りなくなるのも無理ありません。

特に受験では誰もが解ける問題を確実に正解にすることが重要で、合格のための基礎条件になります。

(誰もが止める問題を落とすと他の人より大きく後退になるので。)

だから、基本的な問題を素早く確実に解くためにも、数を多くこなし、それを積み重ねるように訓練してください。

応用問題も基本パターンの組み合わせだと思えばいいです。

受験などでは過去問をしっかりやり、どの公式、どの解法が組み合わさっているのか問題を解きながら理解してください。

ここでも質より量が大事です。

同じ学校ならば、過去に出た問題と似たような問題が繰り返し出ることが非常に多いです。

過去問をやることはそのパターンを理解することにつながります。

これを怠ると大きな差になり、合格が難しくなります。

今年度から教育改革で、これまでの知識偏重型の教育から脱し、身に付けた知識を応用しこれまで自分が経験したことのない問題も解けるようにするという方向に教育が変わるとうたっています。

しかし、だからこそ基礎がきちんと身についていないとどんな問題でも解けなくなってしまいます。

数学のコツの一つは基本パターンを理解し身に付けることで、それにはとにかく問題を沢山解くことが不可欠です。

こうすることで問題を解くスピードが速まります。

2.丁寧な計算

二つ目として丁寧な計算を挙げたいと思います。

よく「計算ミスだ」と言いますが、間違いには変わりません。

計算ミスなら許されるわけではありません。

式そのものが違うのも、繰上りを忘れるのも、式を写し間違えるのも、どれも同じ間違いです。

小さなことでも凡ミスをなくすことが大事です。

これをやってしまうとせっかく時間をかけて解いても何の意味のなくなってしまいます。

途中で行き詰まって最初から見直しなんてしていれば、テスト時間はすぐに終わってしまいます。

このような時間のロスを防ぐためには普段から丁寧に問題を解く癖をつける必要があります。

「時間がかかって面倒くさい」と思わず、先ずは丁寧に解くことから始めてください。

練習すればスピードは後からついてきます。

逆にいくら早くても最初からいい加減であれば、それを正すのにはより多くの時間と手間がかかります。

特に「6」と「0」など、雑な文字で間違えるようなことがないように、始めは時間がかかっても丁寧に書くように心がけてください。

ノートは計算スペースを大きくとって字や図形も大きく書きましょう。

そうすれば見やすくなり、理解もしやすくなります。

見直しをするときもすぐにわかるので時間の短縮になります。

また、特に計算問題などでは問題の写し間違いに注意し、いつも以上に慎重に書いてください。

冷静に焦らず丁寧にやる癖をつければミスも減り、見直したときも間違いにすぐ気づけます。

スピードは後からいくらでもついてくるので心配しないで大丈夫です。

基本的パターンが身につき、正確に問題が解けるようになり、取り組む問題の量が増えれば、自然とスピードも上がってきます。

この段階になれば、問題を解くときに時間を設定したり、自分が何分かかって解いているか記録したりして、時間を意識するようにしてください。

本番で見直しをする時間のことを考えると、練習では問題を解く時間は少し短めに決めるといいです。

こうやって短い時間で解けるようになると、実際にテストをするとき、問題のやり残しがなくなるだけでなく、見直しの時間も解くことができるようになり、テストの点が上がることは間違いありません。

数学の基本は繰り返しでつまらないと感じる人も多いと思いますが、あまり深く考えずにとにかくやるのが肝心です。

一心不乱にやっていれば、知らない間に数学はできるようになっているものです。

2020.04.29

せっかく外出自粛なので家で料理をしよう!キッチンは勉強の宝庫!子供たちの頭の訓練には持ってこいです。

コロナウィルスの感染防止のため休校の日々が続いています。

子供たちも外で遊べず、家の中にこもりっきりでストレスもたまっていることでしょう。

何をしていいか分からず時間を弄ばしている人もいると思います。

そこで今日は、「料理の勧め」をお話します。

私は頭の訓練には料理が一番、と私は思っています。

なぜなら学校で学ぶことが様々な場面で関わるからです。

従って、料理を上手に利用すれば子供たちの勉強の定着や促進に役立ちます。

この長い休校期間に親子で料理を作ってはいかがでしょうか。

個別指導塾葛西TKKアカデミーでは常に授業に工夫を凝らし、生徒が分かる授業を心がけています。

1.算数

お菓子やケーキを作るときは分量を正確に計って作らないと失敗します。

レシピ通りの分量がない時やレシピの人数とは違う人数分の料理を作るときは、分量を変えなければいけません。

そんな時は分数や割合の計算が必要になります。

また、計りで測ることも算数の練習になります。

時間も考えなければならないので、いつ出来上がるかの計算もできます。

材料を買う時も何個分でいくらとか、何割引きだからいくらになるとか、消費税が入るからどうなるかなど、算数を利用する機会はたくさんあります。

このようなチャンスを活用すれば計算の練習になりますし、算数もより身近なものに感じられるようになります。

2.国語

作り方を読むことは読解力の練習につながります。

正確に内容を理解しないと作れません。

特にレシピなどには指示語や接続語が多いので、これらを正確に捉えられることは文章を正確に読み取る訓練になります。

材料や器具、専門用語なども出てくるので語彙を増やすことにもなります。

当然、漢字を学ぶこともできます。

3.社会

材料がどこで取れ、どのような人々がどのように作ったか考えることができます。

上手に子供たちに興味を持たせ、本やインターネットで調べさせると、とてもいい勉強になります。

今は輸入物も多いので国内に限らず海外の産地を学ぶこともできます。

様々な食材が手に入るので、外国の料理から人々の文化や暮らしを知ることもできます。

4.理科

料理には科学の側面もあります。

何と何を混ぜればどのような変化が起こるか考えなければなりません。

酸やアルカリ、氷・水・水蒸気などの状態変化などを経験として捉えることができます。

植物や動物について考えたり、消化・吸収など体について考えることもできます。

料理をするということは当然家庭科の勉強になります。

しかし、盛り付けなどはデザインなどは美的センスが問われます。

以上述べたように、工夫さえすれば料理は勉強のネタの宝庫なのです。

料理を通してたくさん学びましょう。

おまけ

料理のいいところは他にもあります。

作るのは楽しいし、出来上がりを食べるのは美味しい。

お腹が満たされ一石二鳥!

手作り料理をほめてもらえば、子供たちもテンションが上がります。

親子のきずなも深まり、いい思い出にもなります。

料理ができれば、将来一人暮らしや結婚してからもとても助かります。

そして、何と言っても料理ができるとモテますよ!