塾長ブログ

2023.02.05

部活をしながら勉強もする方法

部活をして家に帰るともうへとへとで何もしたくない。

夕飯を食べると更に眠くなり、一休みのつもりがそのまま朝までなんてこともありませんか。

そして、目が覚めて何もやっていないことに後悔をする。

「部活のせいで勉強できなかった。」と。

しかし、部活をしつつ学業で優秀な成績を修めている生徒がいるのも事実。

そこにはどんな秘密が隠れているのでしょうか。

部活をしている生徒が勉強も両立させるにはどんな工夫ができるでしょうか。

1.帰宅したらすぐに勉強

これは子供に限らず大人もそうなのですが、部活や仕事から疲れて帰ってちょっと休みたい気持ちも分かります。

しかし、そこで10分休憩、30分仮眠などすると、大抵その後も勉強モードに戻れず、結局勉強しないまま一日が終わります。

だから、家に帰っても着替えずそのまま机に向かいましょう。

着替えてしまうとついついスマホに手を伸ばし、SNSやゲームがやめられなくなったり、ソファーでゴロゴロしてしまい、気づいたら就寝時間になってしまいます。

勉強モードを絶やさないためにも、宿題などの必要な勉強を終わらせてから着替えるといいです。

運動部で汗をかいたままが嫌だという人は、すぐにシャワーを浴びてリフレッシュするのはいいですが、それでもシャワーの後にリビングで一息入れるのはやめましょう。

自分の机に直行し、そのまま勉強に向き合ってください。

最初はつらいかも知れませんが、毎日続けることで習慣化してしまえば、ルーティーンとして帰ってそのまま勉強するのが当たり前になります。

ただ、生徒が一人でこの段階にたどり着くのは困難なので、親としては声掛けなどのサポートをしてあげてください。

2.時間を工夫し無駄にしない

部活の間は当然勉強はできないので、部活のない生徒と比べて勉強時間が少なくなってしまうのは否めません。

しかし、部活をするとそうでない生徒に比べ勉強以外のことを多く学べるのも事実です。

だから、部活を継続しつつ勉強も怠らないようにするには、勉強時間の確保が重要な課題となります。

どうすれば無駄な時間を減らし、限られた時間内で効率勉強できるか工夫する必要があります。

実は、早朝は勉強に適した時間で、睡眠により疲労回復がなされて脳内もスッキリしていますので勉強がはかどります。

また、登下校中、授業と授業の間の休み時間などちょっとしたすきま時間にできる勉強を考えるのもいいです。

英単語や各教科の用語、公式の暗記など暗記物をするのに適しています。

比較的時間のゆとりがある週末に集中して勉強するのも良い方法です。

一週間学校で勉強したことを振り返り、教科書を見直して確認します。

記憶は時間が経てば経つほど失われてしまうので、毎週きちんと復習しなくてはなりません。

来週に週間分やろうというのは効果がありません。

コツコツ継続的に勉強することが大事です。

3.学校の勉強は学校で理解する

部活で疲れて家で勉強しにくい人は、学校で学んだことを学校で習得し終わらせる必要があります。

とにかく授業を真剣に受けて、集中して先生の話を聞きましょう。

ただ聞くのではなく、「これはどう行くことだろう」「なんでそうなるのだろう」などと自問自答しながら聞いていると理解が深まります。

それができなくても、先生が今言ったことを頭の中で復唱するだけでも、授業内容が記憶に残る度合いが違ってきます。

そして、学校の帰り道でスケジュール表を見ながら、その日の授業で何があったか思い出しながら帰りましょう。

勉強に直接関係なくても大丈夫です。

教室の様子や友達の行動、先生の発言、何でも結構です。

これらのエピソードが記憶に結びつき、それをきっかけに勉強内容が思い出せるようになります。

こうやって学校の勉強を帰宅までに済ませてしまえば、家に帰ってからの勉強も短くて済みます。

4.テスト勉強は早めに、課題は普段から済ませておく

特に中高生にとって定期テストは重要な意味を持ちます。

これでどのような結果が出せるかで、勉強と部活の両立がうまくいっているかどうかが決まります。

定期テストが実施されるのは事前に分かっていることですし、課題の範囲、提出物が何かということは前もってある程度分かります。

だから、テスト勉強をテスト発表まで待たず、他の生徒より先手を打って、可能な限り早めに取り掛かりましょう。

学校のワークなどは授業でその範囲を習ったら、すぐに家でやってみてください。

こうすることでテスト前の勉強が単に課題を終わらせるだけにならず、余裕を持って解き直しや復習ができるので勉強が分かりやすくなります。

しかも、定期テストの問題の多くは課題やワークから出るので、これらを中心にテスト勉強することが点数を上げるのに大きく貢献します。

部活を言い訳にダラダラして勉強時間が無くなり、前日に徹夜しても寝不足の頭ではテスト中に考えられず、勉強したこともテストが終わった瞬間忘れてしまいます。

そして、受験勉強でもう一度一から勉強し直さなければならなくなれば、そうでなくても時間的にゆとりのない部活に所属している生徒にとって、自分を窮地に追い込むことになります。

そうでなくても、勉強は積み重ねであり、既出事項が分かってなくては新出事項も分からなくなるので、その場しのぎの勉強では、ますます勉強が分からなくなりついていけなくなります。

部活をやる生徒はそのことを意識し、先々のことまで考えて勉強に対する作戦を練らなくてはなりません。

5.自分のすべきことを明言し、周囲の人間の協力を得る

勉強と部活の両立は経験の少ない生徒たちにはとても難しいことです。

ついつい弱い心に負けて安楽な方向に行動してしまいます。

そして、自分のやるべき勉強ができず失敗するのはよくあることです。

そこでまず、自分がすべきことすべきでないことを紙などに書いて、誰の目にも見えるようにしましょう。

こうすることですぐに気づけますし、周囲の人間も何をしなければいけないのか分かるので、生徒たちに促すことができます。

一人では難しい両立も、周りの人間の助けがあると実現しやすくなります。

また、明文化する一日の家庭での過ごし方やスケジュール、すべき項目などを考えるときは一人で決めるのではなく周りの人と一緒に決めましょう。

周囲の人間は自分が学生だった頃の経験や知恵をアドバイスしてくれます。

共通認識ができれば生徒への協力も楽になります。

そして、一緒に考えることは実践がうまくいかなかったときに、何が悪くどう改善するかを考えるときにも、状況が分かっているので的確な評価が出せます。

だから、決して一人で決めないでください。

独りよがりの計画になったり、できもしない机上の空論になるのを防げます。

みんなと一緒に考えたら、最終的決断は自分がすることを忘れずに。

こうすることで自分の決めたことに対する責任が生まれます。

人が決めたことに従うだけでは、問題が起こったときに責任転嫁してしまいますし、本気で守ろうとしなくなります。

最後は自分で決めることだけは守りましょう。

勉強と部活の両立は容易ではありません。

しかし、不可能でもありません。

部活のせいで勉強ができないというのは言い訳です。

多くの人がやっていますし、成果も出せています。

ただ、そのためには様々な工夫と協力が必要です。

それがあれば実現性がぐんと上がります。

従って、親や先生など周囲の人間は、できる限り生徒たちの勉強がはかどるような環境を整えることに努めましょう。

必要な時は自分の経験などを話し、いろいろなアイデアを提示し、どれがうまくいくか選択できるようにしてあげましょう。

また、部活と勉強の両立を目指す生徒が、本当に当初の思惑通り勉強できているか見てあげて、うま

2023.02.04

今日は小学生たちと楽しく工作教室を行いました

去年の12月に工作教室をし、ラメを使ったクリスマスカードを作りました。

ラメを持ち上げては画用紙に落とし、カードにあらかじめつけておいたノリに付着させクリスマスカードを完成させました。

とても上手に楽しくできたのですが、小学生相手なのでワイワイやっているうちにラメで遊び始め、教室はラメだらけとなりました。

あらゆるところにラメが散ってしまって、掃除してもそうじしきれませんでした。

ご同行されたお父様お母様にも片付けを手伝ってもらい、わちゃわちゃした工作教室でした。

しかし、こんな風に部屋を汚すことも気にせず遊べることはめったにありません。

だから、それはそれで小学生たちにはいい思い出になったのではないでしょうか。

とプラス思考にして、毎日のようにラメ掃除にいそしむ私でした。

保冷剤を使った芳香剤(消臭剤)作り

先ほど述べたような体験をした子供たちが「また工作で何か作りたい」というので、本日第二回目の実施となりました。

教室内に飾ってあるこれまで工作で作ったものの中から、保冷剤を使ったアクエリアム風の芳香剤のリクエストがあり、今回はこれに挑戦です。

これは非常に簡単で誰にでもできるので、夏休みの自由研究や子供たちの遊びとして作ってみてのいいですよ。

材料

空き瓶(綺麗に洗ってラベルを取りましょう。お湯につけると簡単に剥がれます。)

保冷剤(瓶を満たすくらいの量。緩すぎると上手くできないので気持ち固めのもの。)

中に入れる物(自分のイメージを膨らませて何を入れるか考えてください。濡れて解けたり生ものはNG。)

紙コップ

箸やスプーン

作り方

1.紙コップに保冷剤を出し硬さを調整。緩ければ水を足してください。この時、絵の具をほんの少し加えて色を付けてもいいですし、ラメを混ぜてキラキラにしてもいいです。

2.瓶の三分の一くらいまで1で用意した保冷剤を入れる。

3.瓶の底に配置する中に入れる物を置く。瓶の中央に置くよりも壁面に並べる方が、入っている物がよく見えていいです。

4.更に保冷剤を加える。

5.また、中に入れる物を入れる。今度は宙に浮いたような感じになります。

6.これを繰り返し、瓶をいっぱいになったら完成!

7.このままならお部屋の消臭剤になりますし、香水を数滴入れれば芳香剤としてインテリアに飾れます。

8.瓶の外側に更にシールを貼ってもOK!

実践

上の手順で作っていきましたが、先ずは保冷剤の着色が濃すぎてしまい、水や保冷剤を追加しながら薄めました。

硬さも硬すぎて透明度が落ちてしまったので、こちらも水を加えながら調整しました。

ここで保冷剤にラメ投入!

しかし、前回の悲劇が再び。

ラメを袋からばらまいてしまい、教室がキラキラになってしまいました。

まあ、こういうアクシデントも面白いからいいでしょう。

持参した手芸の材料や人形などを入れて、子供たちの世界を創造!

お母様方も手伝いながら、ワイワイ楽しく工作しました。

むしろ大人たちの方が熱中して作っていた気がします。

そして、一時間ほどして全員無事に完成させました。

ちょっと保冷剤が濁っていたりゆるかったりしますが、時間が経てば変わるので大丈夫だと思います。

最後に記念写真!

子供たちだけでなく、お母様方もニコニコの楽しい工作教室となりました。

工作では思い通りに行かないこともありますが、それも楽しみの一つ。

みんな自分の頭の中に描いた世界を実現しようと、工夫し奮闘していました。

教室は多少汚れますが、これは掃除すればいい話。

それよりも子供たちが葛西TKKアカデミーで素敵な思い出を作ってくれることの方が大事です。

もちろんリクエストがあれば第三弾、第四弾と続けていきたいと思います。

子供たちも「工作するから勉強頑張る!」と言ってくれて、この工作教室が彼らの勉強に対する動機付けになっていることは注目すべきです。

毎日の生活に楽しいことを見つけたり創造したりして、日常の活力を失うことなく生活してほしいです。

そして、そのエネルギーが勉強の励みになることを望みます。

2023.02.03

今日は節分!入試では日本古来の年中行事が出題されます!

実は、節分に限らず日本の年中行事は入試や学力テストなどでよく出てきます。

国語や社会で問題の話題として、また、常識として聞かれることもあります。

伝統的な年中行事を通して日本的な考え方を知ることは、日本人というものを考え直すよい機会にもなります。

更に、今後ますます活発になるであろう国際交流においても、日本の伝統文化を紹介できることは重要なスキルになってくるでしょう。

また、試験という枠に縛られることなく、純粋に多彩な日本の行事を楽しみ、日本人としてその意味を理解してほしいとも考えます。

その上、親子間の会話のきっかけとしても年中行事は役立ちます。

年中行事を通し経験を共有して会話をすれば、親子間の距離も縮まり相互理解も深まります。

いじめなど子供が抱える問題の早期発見にもつながるので、親子がお互いを分かりあい交流を深めるためにも、是非年中行事を家庭でもやることは大変有益だと思います。

最近はなかなか個人で年中行事をやることも少なくなってきています。

小学校や保育園でイベントとしてやったり、先生から教わったりしますが、せっかく日本人として素晴らしい伝統文化があるのだから、しっかりそれを活用し家庭の円満につなげられるといいですね。

ただ楽しむのではなく、行事の意味や由来を理解し、日本人としての教養を深めるといい機会にしてください。

ところで、『節分』とは季節の変わり目の前日を示し、当然年に四回あります。

しかし、冬から春になる節目を一年の境目と見なるようになったことから、この2月の節分が特に注目されるようになりました。

なぜなら、季節の変わり目には特に邪気が生じると考えられていたからです。

そこで、中国から伝わってきた鬼払いの儀式と日本の儀式が交わり、豆まきの風習が始まったとされています。

室町時代には豆まきはもう一般庶民の間でも行われるくらい普及していたようです。

節分のおまじないとして「柊鰯」があります。

焼いた鰯の頭を柊の枝につけ、魔よけとして飾ります。

これは鰯のにおいと柊のとげが、鬼を防いでくれると考えられたからです。

これは結構古くからあるおまじないで、平安時代の「土佐日記」の中にも登場します。

最近節分で特に流行っているのが『恵方巻』です。

元々関西の一部の地方の風習だったようですが、平成10年に大手コンビニエンスストアがビジネスチャンスとして恵方巻を全国に広めたようです。

今では海苔巻きに限らず、ロールケーキなども恵方巻のように見立て販売しているみたいです。

「巻いているものを食す」と拡大解釈をしてビジネスチャンスを広げたのですね。

クリスマスやバレンタイン、ハロウィンのように商売人の商魂が日本文化に大きく影響を及ぼした例と言えますね。

因みに、今年の恵方は「南南東」だそうです。

こちらの方角を向いて、太巻きを無言で丸かじりし、うまく食べきれば願いが叶うそうです。

どうでしょうか、願掛けに挑戦してみては。

太巻きの具は七福神にちなんで七種類使うのが決まりのようです。

他にもいろいろな風習が残っているようで調べてみると楽しいと思います。

地域限定のものもたくさんあります。

今日は節分!

くれぐれも豆や恵方巻の食べ過ぎには注意してください。

特に受験生はこの時期、お腹を壊しては大変です。

それでは豆まきを楽しんで、良い一年になりますように。

2023.01.29

勉強を助ける運動

そんな時、実は運動をすると勉強へのプラスの効果があるとよく言われています。

勉強で脳の一部ばかり酷使していると疲労が蓄積されて脳が思うように働くなり、なかなか覚えられなく成ったり問題が解けなくなったりします。

そんな時に運動をすると脳が刺激され、リフレッシュしてまた勉強に取り組めるようになるのです。

運動をすると反って疲れて勉強ができなくなるのではないかと思っている人も多いと思ますが、今回は運動が勉強にいかに役立つかを考えてみます。

1.集中力

授業中にぼーっとしている生徒や授業でやった内容が頭に入ってこない生徒が、昔に比べて増えていることが指摘されています。

この原因として子供たちの運動不足が注目されています。

様々な研究調査で「運動や遊びで体力がある子供の方が集中力が高い」という結果が出ています。

しかし、残念ながらスポーツ庁の調査では毎年子供たちの体力は下がってきていることが分かります。

以上のことから、生徒たちの集中力の低下には体力の低下が関わっていると言えます。

そこで集中力を上げる運動として、ウォーキングを挙げてみたいと思います。

勉強の効率を上げるためには、心身の状態を整えることが大切だそうです。

それには長く継続的にやれて、ある程度心拍数が挙げられる運動がお勧めのようです。

これに適した運動がウォーキングです。

運動により脳の血流が増し、思考力や集中力が飛躍的に上がります。

従って、ウォーキングのような運動は勉強の前にするのがよく、しかも、朝する方がより効果があるそうです。

2.長期記憶

記憶は短期記憶と長期記憶があり、人間は先ず短期記憶として一時的に覚えます。

短期記憶はやがて忘れてしまうので、勉強ではこれを長期記憶に昇華しないといけません。

そこで役立つ運動として、アイソメトリックがあります。

アイソメトリックとは関節の角度を一定にして力を入れる運動です。

先ず、両腕を曲げながら手を合わせ、ゆっくり息を吐きながらしばらく力を入れていきます。

次に左の肘を体の前で曲げ、右手で左手首を掴んで、右手は下に左手は上に向かって力を入れていきます。

今度は左右を入れ替えて、同じ動作をします。

これをゆっくりと時間をかけ五分程度繰り返してください。

こうすることで長期記憶が促進されるそうです。

3.やる気

どうしてもやる気になれないときには軽く体を動かし、血流をよくするといいそうです。

体を動かすことで、ドーパミンが生成され頑張ろうという気になります。

これに適した運動としてドローインを紹介します。

肩幅に両足を開き、背筋を伸ばします。

次に、息を吐きながらゆっくる下腹部をへこませます。

このへこんだ状態を10秒から30秒キープします。

これで血行を良くするとやる気が出てきます。

たったままが難しいようでしたら、仰向けに寝転がってするのもいいです。

その際は膝を立てて行ってください。

4.空間認知能力

空間認知能力は三次元的空間内での位置や形状、大きさなどを認識する能力であり、言語中枢や海馬など、脳内の場所に存在するので、ここを改善できれば勉強に効果的です。

数学などの図形問題はもちろん、文章読解を促進します。

空間認知能力を向上させる運動としては水泳が適しています。

水中で体を動かすことによって、脳が自分の位置や状態を理解しようと働き、空間認知能力が鍛えられるのです。

空間認知能力は姿勢を正すだけでも大きく効果が出るので、もしプールに通えないという人は自分の姿勢を意識して正すだけでも違ってきます。

運動は体を疲れさせ、勉強にはよくないという印象を持っている方も多いと思いますが、実は適度な運動はむしろ勉強のパフォーマンスを向上させるそうです。

じっと部屋に閉じこもって勉強をしていると肩が凝って疲れてしまい、精神的にもネガティブになりがちですので、気分転換のつもりで勉強に運動を取り入れてください。

特に受験生は現在最後の追い込みに入っていると思います。

残された時間を上手に使い勉強するためにも、運動で心も体もリフレッシュしてから、受験を乗り切り有終の美を飾りましょう。

2023.01.24

最近の東京における高校受験の傾向

高校入試でも推薦入試、私立高校入試、都立高校入試と続きます。

学習指導要領が改訂され、都による授業料無償化もなされている現在、受験生の動向はどのようになっているのでしょうか。

今回は最近の高校受験の傾向について考えてみたいと思います。

私立高校

以前は都立高校で落ちたときの滑り止めとして私立高校を受験する生徒が多く、例え合格しても都立高校も受かってしまえば辞退する受験生が一般的でした。

私立高校は授業料がかかり、その他の費用も含め家計からの出費が非常に大きいため、多くの家庭では節約のために、可能な限り都立に進んでほしいと希望していました。

しかし、私立高校の授業料無償化が決まってからは、授業料の負担がなくなり、そういう意味では都立高校と差がなくなったため、私立高校を第一志望にする受験生も非常に増えています。

とは言え、授業料以外の負担が減る訳ではないので、都立高校よりお金がかかることは違いありません。

それでも以前に比べれば費用の違いは雲泥の差であり、設備を充実させ優秀な教員を集めることで多くの受験生を確保しようと努力する私立高校のビジネス的戦略に魅力を感じる家庭も少なくありません。

また、私立高校の強みは今回の新型コロナウィルスによる混乱の中でも発揮されました。

特にコロナ禍で、学校のICT化が普及していなかった都立高校は休校となり授業が進められなくなり、遠くに受験生は厳しい大学受験を課せられることになりました。

一方私立高校では、オンライン授業やタブレット端末または個別のパソコンの配布などが行われており、学校の先生もこれらの機器を使った授業を既に取り組んでいたため、一斉休校になったときもオンラインを活用に授業が滞ることなく進められました。

この経験は多くの家庭に私立高校の優位性を実感させました。

また、文科省が進める教育改革に伴い、大学受験も難化し受験の方式もまだ定まらない現状に対し、自分の子供が確実に大学進学できるようにと、多くの家庭ではエスカレーター式の大学附属の私立高校を希望するようになっています。

これは特に中学受験において加熱していますが、高校受験においても影響がないわけではありません。

中途半端な都立高校では大学進学に不安を感じざるを得ませんが、実績が新規生徒の入学に直結し学校の存続に大きく関わる私立高校では、大学受験に対する対策も熱心にしてくれるという点で安心感があり、私立高校を目指す受験生とその保護者も増えました。

大学受験が不透明な現在、より確実な大学進学も私立高校を選ぶ理由の一つとなっています。

以上のことから、私立高校を第一志望とし、都立高校を受験しない受験生もたくさんいます。

私立高校の方が入試の日程が早いことから、早く受験勉強を終えられることも私立受験を希望する要因になっています。

また、学校にお金をかけている分、設備は充実し校舎も綺麗で、制服もおしゃれというのも受験生を引き付ける理由になっています。

これらのことから私立高校は以前に比べ狭き門になっています。

都立高校

しかし、どの都立高校も志願者数が減っているかというと、そうではありません。

学校によってはむしろ増えているところもあります。

これはどういうことでしょうか。

都立高校は私立高校に比べ費用の負担が小さいので、今も受験生は多いです。

しかし、最近の傾向として二極分化しているように思われます。

つまり、人気のある上位校には受験生が集中し狭き門となっているのに対して、下位校は生徒が集まらず軒並み定員割れになっているのです。

このような状況が発生したのはやはり教育改革が原因でしょう。

大学受験がセンター試験から共通テストになり、試験問題に記述問題が含まれるようになるなど、大学受験は以前より難しくなっています。

現在は延期となっていますが、いずれ英語のスピーキングテストも導入されるそうです。

大学受験にも内申書の提出が要求され、しかも、そこには成績だけではなく受験生の部活や委員会、ボランティアなど様々な活動の記録や実績も書かれます。

授業内容や指導方法も変わり、一方的な講義型ではなく双方向の議論討論、研究調査とプレゼンテーションなど様々なものが高校生活の中に要求されます。

このような変化に上位の高校であれば生徒も優秀なので対応できるでしょうが、勉強に対するモチベーションが低く、中学の内容からやり直さないといけないような下位の高校では、それは無理です。

つまり、大学進学したければ上位の高校でないといけないということ、言い換えれば、進学する高校で(高校受験の段階で)大学進学がある程度決まってしまうという現実が、都立高校受験における二極分化を引き起こしているのです。

上位校は倍率が何倍にも跳ね上がり、下位校は二次募集、三次募集をしても募集定員を満たさないのです。

もう一つの注目すべき傾向としては、安全志向が広がっていることです。

景気が一向に上がらない状況で、家計に余裕のない家庭は増えています。

だから、少しでも出費を押させるために、受験も確実に一発で合格してほしいという家庭は少なくありません。

そこで実力は十分にあるのに、わざわざワンランク志望校を落として受験する受験生がたくさんいます。

大抵、このような生徒は受験を一校しかしません。

滑り止めがないので不合格のときは大問題になりますが、だからこそ、ランクを下げて受験します。

結果として、これまでは合格できたはずの生徒が、上位校から降りてきた受験生に合格枠を食われて不合格になるということも起こっています。

これも都立高校受験で注意すべき点です

通信制高校

つまり、中学時代まともに勉強ができなく、一般入試での高校進学が難しい生徒たちの受け皿として注目されるようになり、受験生の数も年々増加傾向にあります。

自分の時間をより多く持つことができ、自分のやりたいことをしながら高校卒業をしたい生徒にも人気です。

基本的に学力テストもなく、作文と面接で合否が決まるので、落ちるということは先ずありません。

ただし、自分をしっかりコントロールしてやるべきことをきちんとやらないと、外部からの強制力が弱い分、バイトや遊びの方がメインとなってしまい、入学してからまともな勉強が身に付かない可能性が高いです。

自律はまだ幼い生徒たちにとって難しい問題で、本人の自覚だけでなく周囲の的確なサポートが必要でしょう。

自分の心と向き合いながら、逃げ出すことなく大学受験が取り組めるかというと疑問であり、多くの生徒は進学が難しく、途中でドロップアウトする場合も少なくありません。

入学卒業が楽だからという安易な理由で選ぶのではなく、しっかりとした目標意識とそれを実現させる強い心がないと、高校三年間が何もなく過ぎてしまいます。

以前の都立が第一志望で私立が滑り止めという考え方は、今ではかなり弱まったと感じます。

理由としては第一に東京都の授業料無償化、第二に教育改革に伴う高校の授業内容と大学受験の変化、第三に不況による教育に対する出費の削減と安全志向が挙げられます。

この変化が生徒たちにどのように影響し、彼らの将来をどのように導いていくかは不明な点が多いですが、これまで日本の教育制度は勉強を頑張ればどんなに社会的地位が低くても上昇できるという、社会的モビリティを可能にし、全ての生徒に希望と勉強の価値を与えてきました。

しかし、現在の二極化はこのようないい意味での社会的均一を壊し、社会格差をより広げる一因になるのではないかと危惧しています。

いずれにしても、当事者である受験生とその家庭は情報をしっかり集め、より良い選択をして入試という人生の試練の一つに立ち向かってほしいと思います。

必要であれば、葛西TKKアカデミーもお手伝いしますので、気軽にご相談ください。

2023.01.19

都立高校の推薦入試ってどうなっているの?その仕組みと要点

推薦入試は各中学の学校長の推薦により受験資格が与えられ、学力テストを受けずに受験ができる制度です。

しかし、「学力テストがないなんて楽だな」なんて思わないでください。

実は推薦入試に合格することは一般入試で合格するよりずっと難しいのです。

よく知らない方も多いと思いますので、今回は都立高校の推薦入試について説明したいと思います。

都立高校の推薦入試とは

それ以外の推薦に関心のある方は葛西TKKアカデミーまでお問い合わせください。

各中学校の校長の推薦により生徒たちに受験資格が与えられます。

推薦してもらうのですから、合格した時は必ず入学することが前提となります。

全ての推薦入試において学力テストは課せられていません。

多くの高校では定員の20%を推薦入試枠として設けています。

一般推薦の場合、合否判定は調査書、作文(小論文)、個人面接の結果を点数化し、その合計点で行われます。

その点数配分は受験する高校によりまちまちなので、事前にしっかり確認する必要があります。

また、提出物の一つに「自己PRカード」がありますが、こちらは特に点数化されることはありません。

しかし、面接のときはこの自己PRカードを基に質問されることもありますので、よく考えて書きましょう。

そして、書いたことは必ず覚えておきましょう。

従って、自己PRカードはコピーを取って保管しておくことをお勧めします。

調査書点

これは受験生の調査書の評定(5段階評価の数字)を換算したものです。

よって、推薦入試の半分は中学校での成績で決まるのですが、推薦入試を受ける生徒は各中学校の中でもトップクラスの生徒であり、オール5の生徒も少なくなく、4があったとしても1、2教科くらいなので、調査書点での差はほとんどないと考えた方がいいでしょう。

実際、学校の中でも成績優秀でこれなら大丈夫だろうと言われている生徒でも不合格になることはよくあることです。

作文・小論文

出題形式は様々ですが、ここで受験生の論理的思考や表現力、発想力などが試されます。

原稿用紙の使い方や漢字を知っているかどうか、誤字脱字がないかだけでなく、自分の考えを明確に誤解なく伝えられるか、相手が主張を受け入れられるだけの説得力があるかなども評価されます。

そして、与えられた条件をきちんと守って書かないといけません。

例えば、「自分の経験を踏まえて、そう考えた理由に触れながら書きなさい」と言われたら、必ず自分の経験と理由を書かないといけません。

それがなければ減点です。

多くの生徒が誤解しているのですが、「作文は日本語なんだから簡単にできる」なんて思っていると絶対に上手くいきません。

合格できるだけのしっかりとした文章を書くには事前の準備と練習が必要です。

この点に関して、葛西TKKアカデミーでは作文指導なども行っていますので、どうやっていいのか分からないときは是非問合せください。

作文・小論文はできる生徒とできない生徒の差がはっきりするところなので、受験結果を大きく左右することが少なくありません。

作文・小論文の出題パターンはいろいろありますが、代表的なものとして次のようなものが挙げられます。

1.与えられたテーマについて書く

「中学校生活で一番真剣に取り組んだこと」「高校生になってやってみたい社会貢献」「人間関係を構築するうえで最も大切なことは何か」などテーマが与えられ、それについて自分の考えを書きます。

2.課題を与えられ、それを達成するにはどうするか書く

「文化祭の出し物についてクラスの意見が二つに割れた。あなたならどのようにしてクラスの意見をまとめますか」「外国人観光客を多く受け入れるためにあなたはどうしますか」「電車やバスでのマナーとモラルが低下していると言われますが、あなたならどのようにして改善しますか」など課題が与えられ、それを解決するために何をするか順序立てて論じます。

3.資料や文章の一部を読んで、それらに基づいて自分の考えを述べる

新聞の記事や様々な調査結果、著書の一部抜粋などを読んで、その内容を把握したうえで問題点や自分の考え方との相違点や同意する点などを見つけ、自分なりの考えを述べます。

これらの内容は受験生が日常直面するであろう場面、時事問題やニュース、受験校の校風などに基づくものも多いので、事前に調べておくことが重要です。

面接

ぶっつけ本番では絶対に上手くできません。

特に人生経験の少ない中学生にとって、そもそも面接で何をするのかさえ知らない人も多いことでしょう。

だから、どれだけ前もって練習するかで本番のプレッシャーも違ってきます。

そして、この差が合否の差になることも多々あります。

面接官は2名の高校が多いようです。

次官は10~15分程度で、自己PR、中学生活について、高校入学後の抱負、将来について、受験校に関する質問、時事問題やニュースなど多岐にわたり聞かれます。

当日いきなり質問されてもうまく答えられないと思いますから、事前に質問されそうなことを考え、それらに対する答えを用意しておくといいです。

自分の長所短所や志望理由、中学生活のことや高校でやりたいこと、そして将来の自分については定番の質問なので前もって考えておきましょう。

応答にもコツがあり、葛西TKKアカデミーでは面接対策も行っていますから、希望があればご連絡ください。

一緒に面談対策しましょう。

面接官は受験生が入室した時からずっと見ています。

生徒の一挙手一投足を細かくチェックしているので、入退室の練習もしなくてはなりません。

誰かに協力してもらい、面接官役になってもらってリハーサルをしてください。

できれば学校の先生の方が経験もあるので、良いアドバイスを頂けると思います。

面接時の受け答えや振る舞いは練習すればするほどうまくなります。

本番で緊張しないで平常心で臨めるようにするには、やはり事前の準備が大事です。

自分に十分自身が持てるまで何度でも練習しましょう。

面接で最も見られることはコミュニケーション能力です。

自分の考えをいかに論理的に分かりやすく、相手を納得させられるように話せるかが問題になります。

質問を正確に聞き取り、余計なことは言わず的確に答えられる必要があります。

それに伴い、様々な自分の知識を組み合わせ、筋の通った論の展開、要点をまとめる力が要求されます。

普段からこれらのことを意識的に考えながら、相手とのコミュニケーションを取ることに慣れてください。

今年の都立高校の推薦入試は1月26日、または27日です。

2月2日には合格発表があり、一般入試の生徒よりかなり早くに進路が決まります。

だから、早く受験勉強から解放されたいと推薦入試を考える受験生がいますが、推薦入試で合格するのは非常に困難で決して楽ではありません。

「まぐれ合格すればラッキー」を期待するくらいなら推薦入試は受けない方がいいです。

なぜなら、そのような気持ちで臨んても絶対に合格しないからです。

先ほど述べたように、合格の枠は非常に狭く倍率も一般入試よりもずっと高くなっています。

しかも、受験生はみんなそれぞれの中学校での優等生ばかり。

まぐれはありません。

中途半端な気持ちで推薦入試にチャレンジするくらいなら、その分の時間を勉強に費やし、一般入試で確実に合格するよう努力する方がいいです。

一方、真剣に本気で推薦入試を考えているのであれば、普段の勉強をしっかりし成績を上げるのはもちろん、作文や面接の練習をしっかりし、十分な準備をしたうえで受験しましょう。

その際、葛西TKKアカデミーまでご連絡いただければ受験生のために推薦入試を行いますので、よろしくお願いいたします。

今年の入試も後わずかです。

もう少しの辛抱。

悔いのない受験になるよう頑張ってください。

2023.01.09

学校の学習内容で昔と変わったこと

それに関連した分野も大きく変更を余儀なくされて、これまで常識と思っていたことがガラッと変わることさえあります。

また、これまでの内容にそれまでなかった新しい事実が付け加えられることもあります。

このようにして学問は日々進歩していくのです。

学問の進歩に伴い変更が起こると、当然学校での学習内容にも大きな影響が出て、これまでと教える内容が変わってしまいます。

学校教育の変化は、政府の教育に対する考え方(パラダイム)が変わることでも起きます。

それまでの教育観が変わり、教授方法が変わると、同じ内容を教えるにしても、それに対するアプローチが変化し、教え方や考え方が大きく違っていきます。

勉強とは常に変化するものとも言えます。

よって、我々が学校で習って当たり前に思っていたことが、今の教育では全く教えられなかったり、部分的に異なる内容になったりすることがあります。

今回はそのような、今と昔では変わってしまった学習内容をいくつか挙げてみたいと思います。

1.優勢劣勢→顕性潜性!

遺伝に関してなのですが、これまで両親から受け継いだ遺伝子で形質の表れやすい方(遺伝子一つでも発現する方)を「優勢」、表れにくい方(遺伝子が二つ揃わないと発現しない方)を「劣勢」と言っていました。

それが今年度より「顕性」「潜性」に変わり教科書に記載されています。

これは日本遺伝学会の提言によるもので、「優勢」「劣勢」という表現が遺伝子の優劣に誤解される可能性があるからだそうです。

例えば「直毛」は遺伝的に劣勢(潜性)遺伝子によるものですが、だからと言って直毛の人が人間として劣っているとか、生物として生存に不利という訳ではありません。

でも、「劣勢」と生徒が聞くと、直毛の人に対して見下した態度を取るかも知れません。

そのことを危惧してのことです。

学術的には何も変わりませんが、そのような社会背景を考慮して変更がなされました。

将来的には遺伝について「優勢」「劣勢」と言っても理解できない生徒が出てくるわけですね。

2.冥王星は惑星ではない?

子供の頃、太陽系の惑星というと「水金地火木土天海冥」の九つと覚えた人も多いと思います。

これも国際天文学連合によって2006年に、冥王星が太陽系の惑星から外され、今の学校の教科書では「水金地火木土天海」の八つが太陽系の惑星となっています。

冥王星は「準惑星」となったのです。

公式には惑星の定義である①太陽の周囲を公転している②(十分に大きく)球形をしている③起動近くに他の天体が存在しないの③を満たしていないからとされています。

当時、太陽系の外延部にいくつかの冥王星と同程度の大きさの天体が見つかり、これらも惑星として加えてしまうと太陽系の惑星の数が多くなってしまうから、冥王星を外すことでこれを防いだのが真相のようです。

3.いい国作ろう鎌倉幕府?

しかし、今は「いい箱作ろう鎌倉幕府」で1185年になっています。

これは鎌倉幕府の成立が源頼朝が征夷大将軍になった1192年と以前はしていたのですが、彼が権力の基盤を築き実質的に政治を行っていたのは1185年からとの見解を採用したためです。

特に歴史的新発見があった訳ではないのですが、再定義によって今の生徒たちは1185年が鎌倉幕府の始まりと覚えています。

4.聖徳太子は存在しない?

「聖徳太子は存在しない」と聞いたら皆さんはきっと驚かれることでしょう。

しかし、今の教科書では聖徳太子は「厩戸王(聖徳太子)」とカッコつきで書かれるようになっています。

聖徳太子とは厩戸王の功績を称え後世の人が厩戸王に贈った名前です。

しかし、厩戸王が聖徳太子が行ったとされる歴史的偉業の全てを行ったかというと、どうも違うようです。

聖徳太子が行ったという「憲法十七条」も「冠位十二階」も、厩戸王が主体として確実に関与したという証拠がないそうです。

確かに聖徳太子があの数々の偉業の全てを一人でやったとしたら、多すぎる気もしますね。

しかし、厩戸王は当時の政治の中で中心的役割を担っていたのは確かなので、全て無関係だったとも考えにくい。

つまり、はっきりしていないというのが現実みたいです。

同様に「遣隋使の派遣」や「法隆寺の建立」も証拠不十分のようです。

聖徳太子というのは、天皇の中央集権化が進む中で、権威を持たせるために作り上げられた像であって、「聖徳太子」という称号が示す偉業の全てを行った人物はいないという見解が現在では優勢になっています。

よって、厩戸王という人物は存在したが、その人物が聖徳太子が行ったとされる全てをやったとは疑わしいので、教科書も上記のような表記または厩戸王のみ記載し聖徳太子は書かないようになっています。

5.仁徳天皇陵は仁徳天皇の墓ではない?

しかし、今、この古墳は教科書では『大仙古墳』と呼ばれています。

その理由は次の通りです。

この古墳は宮内庁により「仁徳天皇陵」として管理されているのですが、実際にはこの古墳の調査は行われておらず、本当に仁徳天皇が埋葬されているか確認されていません。

考古学者の中にはこの古墳が仁徳天皇のものとするのに疑問を持っている者も少なくありません。

いずれにしても、仁徳天皇が埋葬されているかどうかもはっきりしていないのに「仁徳天皇陵」と名付けてしまうのは誤解を招くということで、一般の古墳と同様に地名を取って現在では「大仙古墳」と教科書では書かれています。

6.日本最古のお金は和同開珎?

1995年に群馬県上栗須遺跡でさらに古い「富本銭」が見つかり、現在ではこちらが日本最古の日本で作られたお金となっています。

このように考古学の分野では新しい発見がなされるたびに情報がアップデートされ、それに基づいて教科書の内容も変更されるので、昔と今の学習内容の違いが大きくなりやすい傾向にあります。

7.リットルの表記は大文字、小文字?

ご存知の通り液体の量を表す単位ですが、多くの大人は「小文字で書く」と習ったと思います。

しかし、これも今では大文字表記に変更されています。

小学校で習うリットルですが、2010年度までは小文字のエルの筆記体である「ℓ」で教えていましたが、2011年度以上は「L」に突然変更されました。

理由は「国際ルールに合わせた」ということです。

ただ、これも実はひと悶着ありまして、本来単位というのは人名にちなんだもの(ニュートンのN、ワットのWなど)は大文字で書きますが、そうでないもの(メートルのm、グラムのgなど)は小文字で書くことになっています。

従って、リットルは「ℓ」を使っていたのですが、そうすると斜体で書かないという別のルールに抵触します。

でも、普通の小文字の「l」を使うと数字の「1」と混同されるので、結局妥協案として例外的にリットルでは「L」となりました。

学校の学習内容の変化を看過しない

純粋に学問としての情報更新に伴うもの、考え方の変化により方法などが変わってしまったもの、政治的理由などで意図的に変更されたものなど理由も様々です。

定期的に行われる文科省の指導要領の改訂に伴い、学校の学習内容は刻々と変化しています。

我々教える側もそうですが、親御さんとしてもこれらの改訂には注意をして目を光らせる必要があります。

本当にその改変が妥当なものなのか、これから学ぶ子供たちにどのような影響があるのか、しっかりチェックしなければなりません。

さもないと生徒たちが誤った考えに至ったり、損失を被ったりする可能性があるからです。

子供に勉強を教えるとき、「自分が習ったのとは違う」と愕然とすることがあると思いますが、その理由の一つは上記のような学習内容の更新に伴うものです。

この場合は「分からない・知らない」と言うのではなく、子供と一緒に自分の情報を新しくすればいいのです。

「へえ、昔はこうだったんだけど今はこう習うんだね」と言いながら子供と一緒に親も勉強する姿勢を見せてください。

こうすることで「自分と一緒に勉強してくれている」という安心感を子供に与え、「大人も必要な時は頑張って勉強するんだ」という手本を示すことにもなります。

大人の勉強する姿を見て「自分もやらなくては」と奮起するきっかけになると、それは勉強する子供たちにプラスの効果をもたらします。

また、自分の勉強のために一所懸命親も学んでくれていると思うと、感謝の念・信頼の念が子供たちに芽生えるでしょう

逆に「自分が知らないことだから」とすぐにさじを投げてしまうと、子供も勉強に対して分からないとき簡単にあきらめる癖がついてしまいます。

勉強を教えるというのは結構責任重大で、だからこそ教える者は最大限の努力を示さないといけません。

それでもどうしても手に負えないときは葛西TKKアカデミーに声を掛けてください。

いつでも力になりたいと考えていますのでご遠慮なさらずに。

2023.01.06

川越に行ってきました。歴史的町並みに体験が一杯、家族で是非!

1月2日、川越に行ってきました。

初詣を兼ねて家族サービス、遠すぎず手軽に行ける所として選びました。

川越は歴史的建造物も多く、川越市も観光に力を入れているので、小江戸としてよくテレビでも紹介されています。

とは言え、今回は子供にいろいろな体験をさせてあげたいというのもあり、調べてみると工芸やお菓子作りなどいろいろあるようで、これが決め手となりました。

家を出発

午前中に家を出て、昼前には着きました。

正月だからこそでしょうか人出は結構あり、新春の川越を多くの人々が訪れていました。

海外の観光客も多く、割と混みあっていました。

川越駅について観光案内所で情報を得て、いよいよ出発。

駅を出れば道は観光向けに整えられ、真っすぐに進めば迷うことなく江戸の外観を伴う建物通りにつながります。

古い蔵や家屋を改装した店が並び、昔ながらの漬物や酒、工芸品を扱う店と一緒に、意外と喫茶店やピザ屋などモダンな店もたくさんありました。

名物の芋を使ったスイーツも多く、食べ歩きもできます。

娘も早速お団子をゲット。

食べ歩きや屋台の食べ物はどうしてあんなにおいしいのでしょうか。

不思議ですね。

歴史好きの人ならここで喜多院などを訪れるべきなのですが、うちの家族はそれほど興味なさそうなので今回はパス。

でも、歴史の勉強にもなりますし、古い建築や庭園に感動もあるでしょうから、皆さんが訪問される際は行ってみてはいかがでしょうか(私は以前行ったことがあります)。

射的体験

ということで多くの観光客が右折するところを我が家は左に曲がり、第一の体験、射的に挑戦しました。

娘にとっては初めての経験で、怪我なく上手く撃てるか心配でしたが、意外にも10発中3発も当て本人も満足気でした。

予想外の才能の発見に驚き、他にも体験が沢山あるので次の場所に向かいました。

本人はまだやりたがっていましたが、何とかなだめて・・・。

街ブラ&初詣

正月で賑わう通りにはレンタルの着物を着た人も多く、人力車も走っており、さながら過去へタイムスリップしたようでした。

人気のお店や名物には長い行列ができており歩くのも難しいくらいです。

そして、今回の目的の一つ、初詣に熊野神社に行こうとしたのですがあいにく長蛇の列。

行列に並ぶのは好きではないので、ここはパス。

代わりに近くのお寺にお参り。

ここは比較的人も少なく並ぶ時間も少しで済みました。

線香の煙とお経が流れる中、お賽銭を入れて合掌。

生徒たちの学業成就、特に受験生には合格してほしいと願いました。

煎餅作り

大正ロマン通りを抜け、川越のシンボルである「ときの鐘」を見て、途中あちこち寄り道をしながらお店を見ていきました。

そして、目的地の一つである「お菓子横丁」に到着。

駄菓子を始め地元のお芋を使ったお菓子などがあります。

暖かければアイスを食べながら歩くこともできるのですが、今日は寒いのでパス。

ここで次の体験である「煎餅作り」に挑戦です。

既に煎餅のもとはできているので、ここではそれを焼いて完成させる工程を体験。

煎餅を専用の道具で挟み、小さな窯のような所で裏表とひっくり返しながら焼いていきます。

堅かった煎餅のもとがあぶられることで柔らかくなり、更に熱することで一気に膨らみ、大きな煎餅へと変わっていきます。

娘も三回挑戦しましたが、どれも同じくらいの大きさで、「新人」に認定されました。

上手に焼いて大きくできれば「名人」や「超人」にもなれます。

トンボ玉作り

そうやって歩いていると、今度はガラス工房を発見。

ガラス細工だけでなく七宝焼きなどいろいろな工芸の体験ができる場所のようですが、時間もないので簡単に作れるトンボ玉作りをやってみることにしました。

出来上がったガラスの球がちょうどトンボの目玉のようなのでトンボ玉というそうです。

基本となる大きなガラス棒と、模様となる細いガラス棒を三本選んでいざ挑戦。

店のお姉さんの説明をよく聞きながら、あついバーナーに慎重にガラス棒を当て、溶けたガラスを棒で受け止めクルクル。

丸くなったら模様となるガラスをつかしながら周りに付けていきます。

全体を再び高温の炎であぶりながら、全体が溶け合い混ざり合い絶妙なマーブル模様となります。

後は1時間ほど冷まして出来上がり。

冷ましている間に予約した陶器の絵付け体験をしました。

絵付け体験から戻ると、綺麗なトンボ玉ができていました。

500円追加で金粉入りのガラスを入れたのですが、これがいいアクセントとなっていて、本人も500円出した価値があったと大喜び。

ゴムとビーズを二個選んでトンボ玉に通してヘアゴムの完成!

改めて美しく仕上がったと感じました。

絵付け体験

先ほどのトンボ玉の冷却時間を使って、陶器のお皿の絵付け体験もしてきました。

ろくろを回すのもいいのですが、時間もかかるので今回は皿の絵付けのみの体験となりました。

お皿自体は既にできていまして、それり五色の色彩を使って描いていきます。

普通に絵を描く要領で、思ったより簡単にできます。

娘は最初どう描いていいか分からなかった様子ですが、少しアドバイスをするとスラスラと描いていました。

センスがあるようで、はたから見ても上手にできたのではないかと思いました。

30分ほどで完成し、乾燥させ窯で焼いて出来上がりです。

一ヶ月ほどかかるそうで、自宅に郵送してくれます。

キツネのお面作り

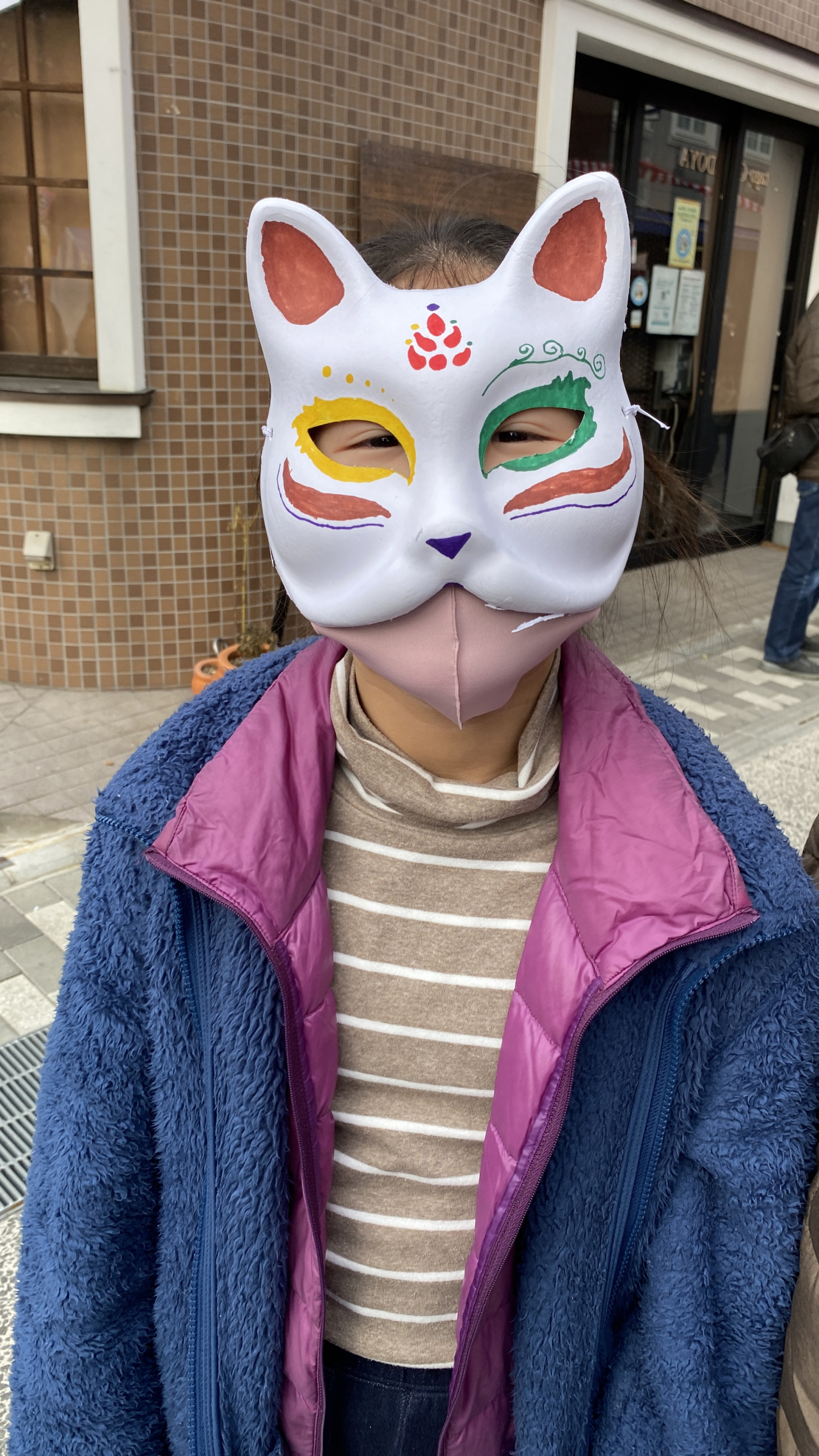

次も街を歩いてたまたま見つけたのですが、キツネのお面作りをしました。

街中にキツネのお面が飾ってあって、駄菓子屋でもお面を売っていました。

それを買って身に付けている子供たちもたくさんいましたが、我が家ではお面に色を付けてオリジナルのキツネ面を作りました。

本当は張り子の犬の絵付けをしたかったのですが、もう売り切れということでこちらに挑戦です。

手軽に描けるマジックペンを使って模様をつけていきました。

色のバランスなどに注意しながら、こちらも30分ほどで完成です。

なかなかスマートでカッコいいお面になりました。

最後はやはりお芋!

このように数々の体験をしてきました。

途中でちょこちょこ食べていたので、まともな昼ご飯を食べていなかったにもかかわらず、それほどお腹がすきませんでした。

しかし、せっかく川越に来たので、名物の芋を食べないわけにはいかないと、喫茶店に入りました。

サツマイモを使ったプリン、ブリュレ、それからパフェを注文。

どれもサツマイモの風味が強く、甘いだけでなく深みもある美味しいデザートでした。

上にサツマイモのチップがトッピングされており、その大きなチップが俗に言う「バエる」ようで、店内のお客さんもしきりと写真を撮っていました。

こんな感じで一日を満喫した家族ですが、最後は倉を改装して造ったお土産屋さんでお買い物。

そして、電車に乗って帰宅となりました。

街並みを見たり、いろいろなものを食べたりもいいのですが、今日はたくさんの体験があり、それが娘にはいい思い出になったようです。

子供のうちは可能ならば何でも経験させてあげた方がいいと思います。

良い結果になろうとならなかろうと、それはその子にとって人生の糧になります。

子供の時の豊かな思い出は大人になって振り返ったときに、生きるエネルギーになることもあります。

また、思い出としてだけでなく学びという意味でも、知恵としてその後の人生の役に立つことでしょう。

葛西TKKアカデミーでも教科書の勉強だけでなく、様々な経験を提供して子供たちの視界を大きく広げられればと考えています。

「本当に楽しかった」と言ってくれた娘の些細な一言で、これから大変でも頑張ろうという強い励みになりました。

仕事柄、なかなか家族には一緒に遊んだりしてあげられませんが、それを理解し協力してくれる妻と娘に心から感謝です。

「新たな一年もよろしくお願いします」という気持ちを込めて、また仕事に家庭に頑張っていきたいと思いました。

2023.01.02

新年あけましておめでとうございます!本年も宜しくお願い致します

昨年は多くの方々に支えていただきありがとうございました。

本年もこれまで同様、一人でも多くの子供たちの力になるべく尽力してまいりたいと思います。

新年明ければ早速、推薦入試が待っています。

本格的な入試シーズンのスタートです。

推薦入試は一般入試と違い特殊なので、それに合わせた準備が必要です。

何もしないで受ければ、先ず合格しません。

葛西TKKアカデミーでは推薦入試に向けたコースも用意してありますので、興味を持たれた方は是非ご連絡ください。

また、その後に始まる一般入試に関する準備屋情報提供もできますので、こちらも気になる方はご連絡ください。

受験に限らず一般の授業でも新規生徒を受け付けています。

小規模個別指導塾だからこそ、それぞれの事情に合わせ、授業内容から料金、時間帯まで、柔軟に対応できます。

これが葛西TKKアカデミーの強みです。

今年も葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーを宜しくお願い申し上げます

2022.12.31

今年もありがとうございました!来年も全力で子供たちを支えます!

心よりお礼申し上げます。

まだまだ十分ではありませんが、生徒たちの力になれたことを感謝しております。

葛西TKKアカデミーとして来年も、非力ながらも引き続き皆様のお役に立てることを願っております。

振り返れば、今年は子供たちの勉強やその他のサポートだけでなく、念願の教室のカーペットを敷いたり、ホームページをリニューアルしたりでき、充実した一年でした。

こうやって少しずつではありますが、葛西TKKアカデミー自身も進化できればと考えています。

常に生徒のことを考え、彼らの勉強したい気持ちを尊重し、親密に関わりながら勉強の指導をしてまいりました。

各家庭の事情や生徒の要望などを踏まえ、できるだけ希望に沿うように尽力しました。

勉強面はもちろん、子育てについての悩み相談を受けたり、家計の厳しい家庭には金銭面で譲歩してあげたり。

せっかく子供立場勉強したいときにお金のことでできないのは可哀想です。

子供たちの学ぶ権利を守るため、できることは何でもしたいと考えております。

新しいホームページにも記載しましたが、「必要なものは他にない、本気で勉強したい意思だけあればいい」が葛西TKKアカデミーの合言葉!

少しでも多くの家庭が子供の成長にプラスの結果がもたらすことができるようにと尽力してまいりました。

子供たちが明るい将来を迎えられれば、それは社会の将来も明るいことを意味します。

その目標が実現できるように、葛西TKKアカデミーは日々努力しております。

コロナ禍という災難にもめげず「勉強を頑張りたい」という子供たちの願いを守るために、できることは何でもする用意があります。

子供たちの将来のため、学習指導という窓口を通して葛西TKKアカデミーが何らかの助けになれればと常に活動しております。

この姿勢は今後も変わることはありません。

因みに大晦日の今日も冬期講習の授業があります。

みんな頑張っていますね。

そして、年が明ければ早々に入試があります。

今年も大学入試、高校入試共に厳しい受験になりそうです。

個別指導塾葛西TKKアカデミーの受験生も最後の追い込みに入っております。

何とか夢がかなうように、私も全力で臨む所存です。

来年もまた多くの方々のご愛顧をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

お体に気をつけて、素晴らしい信念をお迎えください。

葛西TKKアカデミー

塾長 溝渕 正樹