塾長ブログ

2023.06.17

季節外れのインフルが流行?コロナが関係⁉

その時、同時にインフルエンザに感染している生徒も多数存在していることを知り気がかりでした。

当塾生の学校でもコロナウイルスによる集団感染が発生し、その際インフルエンザにかかった生徒も何人かいることを生徒から聞きました。

そこで、現在のインフルエンザの状況を調べてみると、今年は季節外れの流行が懸念されているようです。

そして、その原因としてコロナの影がちらついているようです。

季節外れのインフルエンザの流行

九州地方を始め、愛媛県、新潟県、兵庫県や東京都でもインフルエンザの流行が確認されているようです。

患者のおよそ6割が未成年者で、小中高での集団感染が見られます。

「インフルエンザは冬に流行するもの」という先入観がありますが、これまでも初夏に流行した例はいくつもあるので、専門家によるとこの時期に流行するのは特に異常という訳ではないそうです。

従って、冬でないからといってインフルエンザ対策を怠るのは得策ではありません。

まずは、初夏の今でもインフルエンザの流行はあり得ることを心に留めておく必要があります。

しかし、今回のインフルエンザの流行はいつもとは違う要因がいくつか挙げられます。

そして、それらは元をたどると、何年にも渡り人々を悩ませ続けてきた新型コロナウイルスが関わっているようです。

なぜ今インフルエンザが流行?

これまでのように政府による指導もなくなり、世間では以前の日常に戻ろうという動きがみられます。

それは決して悪いことではないのですが、これまで神経質なほどウイルスに敏感だった人々が、まるでその反動のように一気に感染対策をしなくなってきています。

社会的にもポストコロナが叫ばれ、マスクを外す機会が増えました。

結果として、インフルエンザに対する予防も弱まり、多くの人が感染しやすくなりました。

実際にコロナウイルスが本格的に猛威を振るっていた時は、インフルエンザの感染がほとんどゼロでした。

これは例年とは大きく異なる状況でした。

第二に、先ほど述べたようにコロナ禍でインフルエンザがほとんど流行せず、そのせいで集団免疫が低下したことが指摘されています。

つまり、コロナウイルスのお陰で人々が感染対策をしたのでインフルエンザにかかった人が減ったという事実は、言い換えればインフルエンザに対する免疫を持っている人が減ったということになるです。

また、コロナウイルスのワクチン接種が強く奨励される一方、インフルエンザのワクチン接種は影を潜めてしまいました。

よって、ワクチンを打つ人が減ってしまい免疫を持っている人が減ったので、現在の流行につながったと考えられています。

加えて、ワクチンの効果は5か月程度で、11月にインフルエンザワクチンを接種した人は、ちょうどこの時期に効果が切れてくるので、今より多くの人々がインフルエンザに感染したと考えられています。

次に、ポストコロナでこれまでの生活からの変化があります。

コロナウイルスが5類になりコロナウイルスが以前のような脅威として扱われなくなると、学校でもコロナ禍前のように行事が行わ、集団でマスクを外す機会が増えました。

特に体育祭など大声を出すものに参加した後、小中学生の集団感染が目立つようになりました。

今の時期はこのように体育祭や修学旅行を実施する学校も多く、それがこのタイミングでインフルエンザが流行している理由になるでしょう。

最後に、世界的な人の流れが戻ってきたこともあります。

世界各国が観光客を始めとした外国人の入国を厳しく制限した結果、インフルエンザウイルスの海外からの流入が防がれていた。

しかし、入国制限が緩和されこれまでより自由に出入国ができるようになると、人の移動に伴いウイルスも容易に国境を越えて行き来するになりました。

結果的に国内へウイルスが侵入が可能となり、今回の流行につながったと考えられています。

インフルエンザ対策

特に受験生は感染して勉強が滞ったり、入試が受けられなくなっては大変ですから、できるだけ前もってワクチンを打つことをお勧めします。

抗原ができるまでに二週間くらいかかるので、そこも考慮に入れて計画的にワクチンを打つのがいいです。

また、人から人に感染するので、不特定多数の人と接触の機会が増える人ごみは避けましょう。

街などで遊びたい気持ちも分かりますが、ウイルスに感染して受験が大きく危うくなるリスクを考えるなら、少なくとも受験勉強中はあえて外出は控えてください。

数か月の辛抱ですから。

空気が乾き、鼻や喉の粘膜が乾燥すると人に備わっている、異物に対する防御システムが低下します。

その結果、体内へのウイルス侵入を許してしまう危険性が高まります。

従って、乾燥はウイルス予防の大きな敵です。

室内では換気や加湿をしっかりしましょう。

この時期に暑いからといってエアコンをつけすぎると空気が乾燥し、体内の粘膜の働きが弱まりインフルエンザに感染しやすくなります。

室内温度や湿度を適度に保ち、感染しにくい環境を作ることが肝心です。

その他、手洗いやうがい、マスク着用などの基本的な感染対策を徹底してください。

病気になっていいことはありませんので、かからないに越したことはありません。

社会的にコロナ禍の頃のような緊張感がなくなってきたからといって油断することなく、毎日の生活を気をつけながら過ごしてほしいと思います。

以上、コロナウイルスの感染が心配される中、インフルエンザもこの時期に感染が拡大しているという事実に関して考えてみました。

現在のインフルエンザの流行も気になりますが、実は専門家の間ではこの秋の大流行も懸念されています。

若者の間では、コロナ疲れで「もうワクチンは打ちたくない」という人も増えているようです。

それでもかかってしまったときの影響は大きいので、インフルエンザ対策はしっかりしておきたいものです。

特に受験生は人生に大きく影響する入試が受けられないことを考えると、インフルエンザにかかることは何としても避けたいところです。

本人もそうですが、家族を始めとする周囲の人間もしっかり予防して、受験できないことがないように、くれぐれも注意してください。

2023.06.14

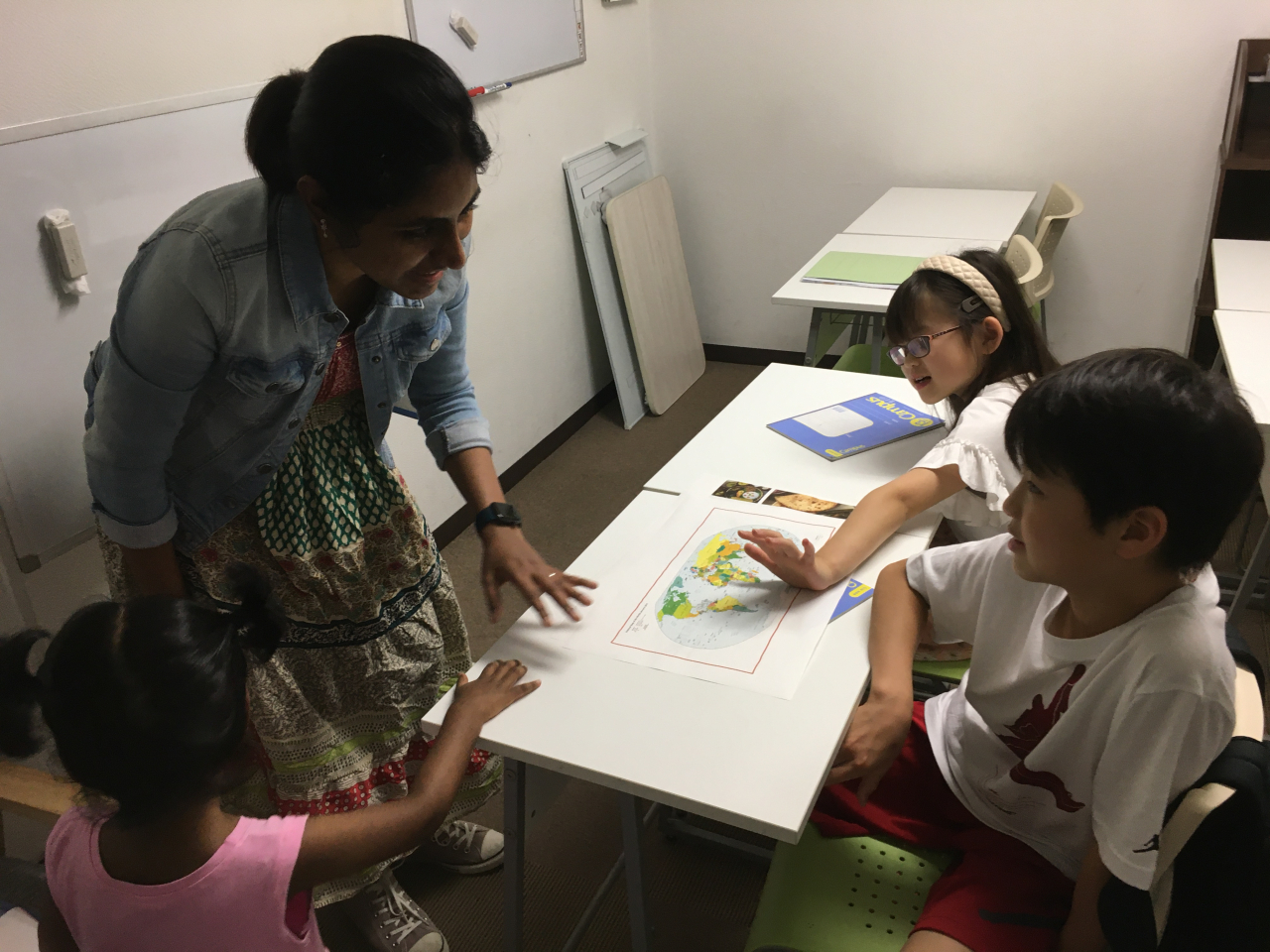

外国人のゲスト先生が来てくれました

葛西TKKアカデミーは生徒たちの希望に可能な限り答えらえるように頑張っています。

今回、外国人のゲスト先生が来てくださった授業も、生徒の希望で行っている小学生の英語クラスの一環として行われました。

英語は学校の勉強として大切ですが、単純に良い成績を取るため、テストでいい点を取るためだけではもったいないです。

せっかく習ったのだから、その能力を実際に使いこなし、今後の人生に役立ててほしいと願っています。

そのためには生徒の動機付けと実践の機会の提供が重要と考えています。

そこで今回のゲスト先生による授業を実施しました。

まだ小学生で英語初級者ですが、ゲスト先生が来てくれることを非常に楽しみにし、生徒たちの提案で「ようこその気持ちを込めたカード」を作りプレゼントすることにしました。

正直、自主的にこのような提案をした生徒にとても驚きました。

自分はそこまで考えていなかった、というか生徒がそんなことを言いだすなんて想像もしていませんでした。

まだ見ぬ外国人の先生を想像しながら、わくわくしながら一生懸命作っていました。

こうして英語に対するモチベーションが上がり、授業でもしっかり勉強してくれました。

ゲスト先生登場

そして、先日いよいよゲスト先生に来てもらって、異文化紹介を兼ねた英語の授業が行われました。

まだ英語の勉強を始めて日が浅い生徒は、当然表現できる言葉も少なく、英語を聞いて理解することも難しいです。

でも、分からないなりに何とか理解しようという積極的な姿勢が見られました。

そして、一単語でも聞き取れるとニコニコしていました。

また、教えた範囲で英語を話し、それがゲスト先生に通じると非常に嬉しそうにしていました。

授業を通して先生は英語を話し、通訳や補足説明が必要な時は、私が日本語で教えてあげました。

ゲスト先生はインド出身の女性で、とあるきっかけで知り合い、今回小学生の勉強のために一肌脱いでいただきました。

自分の小さな娘さんもつれてきてくれて、年が近いかわいい妹のような存在となり、一層生徒たちのテンションも上がり、授業を楽しそうに受けてくれました。

本当にかわいく無邪気な反応をしていました。

もうすでにいくらか英語を読んだり話したりできていました。

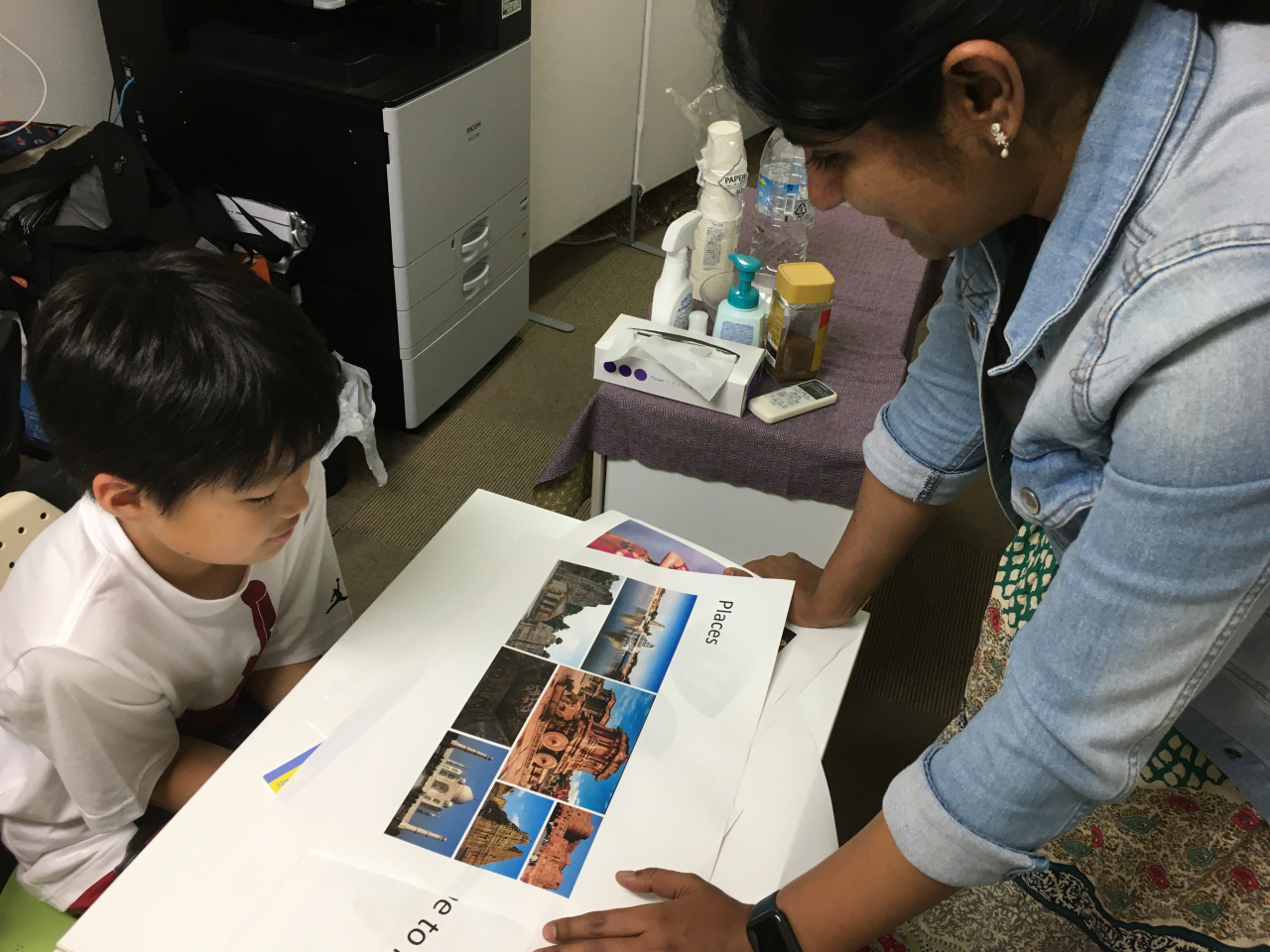

授業の内容としては、先生の文化的民族的背景を反映し、インドについていろいろ教えていただきました。

小学生なのでインドがどこにいるか分からなかったり、イメージがはっきりしなかったりしていましたが、それでも未知な事柄に興味深く耳を傾けていました。

インドで有名な観光地、多彩な民族、数々の食べ物、そして言語の多様性について教えていただきました。

日本とはかなり違いビックリすることも多かったと思いますが、写真を見ながら理解していました。

後半は葛西TKKアカデミー名物の工作の時間にしました。

ちょうど小さい娘さんもいらしたので、みんなで材料に色を塗り、仕掛けを作って作品を仕上げました。

今回作ったのは「飛び出すタマゴ」。

ゴムの力を利用し、タマゴが弾き飛んで中からキャラクターが出てくるというおもちゃです。

お互いにマジックペンをシェアしながら色を付け、時には手伝ってあげ、みんな無事に完成させることができました。

以上でお時間となり、今回のイベントは終了です。

特別授業を終えて

授業を終えて、生徒たちはその日の出来事を親御さんに楽しく話していたそうです。

このようにただ勉強するだけでなく、生徒たちが喜ぶ学びが提供できればといつも考えています。

反応も良かったので今後も時々、いろいろな国のゲスト先生を呼んで、生徒たちと交流できればと思います。

こうして生徒は楽しみが増え、英語に対する姿勢も前向きになります。

動機付けができれば勉強にも精が出ます。

そうすればより多くのことが学べます。

そして、今回のように実際に外国の方と英語を使いながら実践を積み重ねていけば、単なる学校の勉強のための英語ではなく、将来に役立つ生きた英語が身に付くのではと考えます。

また、今回のゲスト先生も生徒たちの純粋で前向きな勉強への取り組みに感心し、思いもがけずにもらった生徒からの手作りカードに大いに喜んでいました。

こうしてお互いが相手を尊重し理解しようと努めることができれば、ちょっと大げさですが、世界をより良い方向に変えられるのではなんて思ってしまいます。

生きた英語を身に付けるには

これは日本という環境のせいで致し方ないことなのですが、日本人の第二言語習得がなかなかうまくいかない原因の一つが、実際に英語を使う場がないということです。

日本は自国内で多くのものが完結されていて、英語が実際に使えなくても何の不便もなく、あえて英語を身に付けようという動機付けも少ないです。

先述したように、動機づけと実践の機会の少なさが、日本人の英語習得の大きな壁になっています。

英語の成績が良い生徒でも、外国人が英語を話している中に入ると、何も分からずしゃべれないということがよくあります。

英語ができないわけではないのに、英語でコミュニケーションができないのです。

これは知識の少なさというより経験の少なさに起因すると思います。

外国人と話すときは彼らが持っている文化的社会的背景も考慮しないと、会話の意図が読み取れないときがあります。

また、自分が話すときも、実は日本人が話せないのは話し方を知らないのではなく、何を話していいか分からなくて、他の人が楽しそうに話している中、一人だけ沈黙をつらぬいてしますというのも国際的な場面でよく見る日本人の光景です。

このような点は日本の英語教育の大きな壁でありそれを打破するためにも、引き続き外国人とのコミュニケーションの場をこのような形で提供していきたいと計画しています。

今後はインドだけでなく、様々な国の方々をゲスト先生として迎えて、葛西TKKアカデミーの塾生たちと楽しく交流していければと希望しています。

今回初めての試みでしたが、幸いにしてそれなりの成果があったと思います。

生徒たちの心の中に思い出ができ、それを基に英語に対する興味関心が育ち世界に目が向けば、きっと彼らは世界に貢献できる人材になってくれると信じています。

今度も活発に国際交流ができればと期待しています。

もし、葛西やその近辺に在住の外国籍の方(英語圏の方でなくても大丈夫です)で、日本の生徒たちとの交流に興味のある方は是非ご連絡いただければと思います。

子供たちの世界に対する視野を広げ、明るい未来を築く手助けをしていただけると非常に助かります。

最後に、今回ゲスト先生として協力いただいたディヴィヤ先生、本当にありがとうございました。

2023.06.08

コロナが学校で再流行⁉

以前のようにセンセーショナルでなくなり、社会的にもコロナに慣れてしまって、話題性がなくなったことが理由の一つでしょう。

それから、ワクチンや対策や対応がある程度広まり、それまでのような未知のウイルスによる絶望的なパンデミックという印象もなくなってきたことも考えられます。

現に創生労働省は、新型コロナウイルスを5類に引き下げ(これはインフルエンザと同等の扱い)、法に基づく行政の要請や関与をしない、国民の自主的な取り組みを基本とする対応に変更しました。

しかし、コロナ禍が完全に終息したわけではないことは、皆さんもうすうす感じていることと思います。

今、学校で新型コロナウイルスはどうなっているのでしょうか。

もう何も気にせず、以前のような生活を送っていいのでしょうか。

今回は学校での新型コロナウイルスの現状を考えてみたいと思います。

新型コロナウイルスが5類になったことで

今までは毎日のように全国の新規感染者が何人などとデータを取って公表していましたが、これがなくなり病院などでの定点調査になります。

また、基本的に生徒が主導で対策などを指示することもなくなりました。

感染予防は個人の取り組みが主体となったのです。

例えば、マスクの着用は個人の判断になります。

学校でも現場による判断が占める割合が多くなり、これまでの規制も大きく緩和されてきました。

体育では基本的にマスクはつけませんし、給食も以前のようにグループで向き合って食べるようになっている学校が増えています。

先生や生徒もマスクを外している人が増え、学校行事もおおよそコロナ禍前のように行われるようになりました。

コロナは終息していない⁈

確かにワクチン接種も広まり、感染者も一時期のようなこともなくなってきましたが、コロナウイルスが完全に消え去ったわけでなく、感染の可能性がなくなったわけでもはありません。

相変わらず感染力は強く、家庭内感染や学校職場でのクラスター発生も容易に起こります。

高熱の発生や味覚障害など、症状も以前と何も変わらず後遺症の可能性も依然否定できません。

先ほど話した通り、全数調査で毎日の新規感染者が発表されなくなったからと言って、感染者がいなくなったわけでもありません。

6月の学校でのクラスター状況

1.福岡の中学高校で体育祭後クラスター発生

インフルエンザの感染も確認され、4日間の休校となりました。

2.埼玉の高校でクラスター発生

この学校では2日間にかけて文化祭が行われ、その代休明けから約200人の生徒が体調不良を訴え、そのうちの77人に新型コロナウイルスの陽性反応が出たそうです。

3.江戸川区でも

半数近くが感染しているクラスもあり、同行した教員にも感染者が出たようです。

普段からの感染に加えて、多くの生徒が参加する学校行事の後に集団感染が発生しやすいことが分かります。

確かにこれまでのように様々な制約下での学校生活もいろいろな意味で問題がありますが、まだ新型コロナウイルスの感染は終息していないのだという意識をもって、日頃からの感染予防を継続する必要があるかも知れません。

新型コロナウイルス感染に気をつけましょう

これまでと同様に観戦するときは感染してしまいます。

緩和され世間のウイルスに対する意識が下がりつつありますが、学業に励む生徒としては感染に対する警戒予防を怠らないようにしてほしいです。

感染すれば勉強に支障をきたすだけでなく、様々な面で問題が発生します。

特に受験生は注意が必要です。

新型コロナウイルスが5類になったということは、どういうことでしょう。

分かりやすく言うと、インフルエンザと同じ扱いになったということです。

これまで入試において、新型コロナウイルスに感染し入試が受けられなかった場合や濃厚接触者になった場合、特別に再試験の日を設けたり別会場で受験ができたりしていました。

しかし、5類になったことで、インフルエンザと同じように、これらの特別処置はなされなくなるということです。

依然として感染力が高く、かかってしまえば外出を禁止され受験できなくなるのに、これまでのような待遇はなされなくなります。

これは受験生にとって非常に重要な注意点です。

だからこそ、新型コロナウイルスをこれまでより重く見ない風潮が広がるかも知れませんが、受験生が万全の対策を取って、何としても感染を免れなければなりません。

感染し試験が受けられなければ、これまでの苦労が水の泡です。

感染予防に関しては、これまで別のニュースでも触れていますので、そちらを参考にしてください。

世間の新型コロナウイルスに対する警戒感が下がる一方で、生徒たちの感染の恐れは依然として続いています。

これまでのように厳しい規制がなくなったからと言って、警戒感を緩めることなく感染対策をしっかりしましょう。

かかってしまったら大変です。

特に、受験生はより厳重な感染予防が求められます。

それは受験勉強に影響を与えられるだけでなく、5類に下げられたことで、これまでのように感染による特別処置がなくなり受験そのものができない可能性があるからです。

用心に越したことはありません。

楽観的になることなく、まだしばらくは新型コロナウイルスに対する警戒を続けてほしいと考えます。

2023.06.07

6月新規入塾生特別キャンペーン!

勉強に関しても大小合わせて様々なテストも経験したのではないでしょうか。

新一年生は特に初めての経験も多く、新しい生活になれるのに苦労したのではないでしょうか。

一学期も中盤に差し掛かり、学校にも慣れてきたこの時期、勉強面においてだんだん不安になってくる生徒も増えてきます。

これまでは復習だったり、最初なのでまだ基礎的で簡単な勉強が多かったと思いますが、このくらいの頃から学校の授業も本格化し難易度も上がってきます。

そうなると、これまで一人で何とかなっていた勉強もだんだん分からなくなってきて、どうしていいか分からなくなり焦る生徒もたくさんいることと思います。

勉強が分からなくなったとき、ついていけなくなってきたと感じたときは絶対に問題を先送りにしてはいけません。

勉強を分からないまま放置しておくと、どんどん次の勉強も分からなくなり、どうしていいか分からず勉強が嫌になってしまいます。

勉強嫌いになってしまったら、勉強がやれなくなり、さらに分からなくなるから勉強がますます嫌いになるという悪循環に陥ってしまいます。

問題が深刻化する前に、早めに手を打たないと取り返しのつかないことになります。

そして、今がまさにその時!

多くの生徒が勉強に行き詰まる時なのです。

勉強に行き詰まったとき、塾は問題解決の有効な選択肢の一つです。

そこで葛西TKKアカデミーは、勉強に悩む生徒がより手軽に塾という選択ができるように『6月新規入塾生特別キャンペーン』を実施します。

内容は次の通りです。

中高校生で、6月中に体験授業を申込いただき入塾を決定されると、毎月の授業料から3000円値引きさせていただきます。

高校入試を控えた中学三年生は、入試対策週5コマのコース料金から5000円値引きさせていただきます。

学校の勉強がだんだん難しくなりついていくのも大変になるこの時期に、少しでも経済的負担を減らし、お手軽に塾で勉強ができるようにと実施するお得なキャンペーンです。

このチャンスをお見逃しなく!!!

勉強は対応が遅れれば遅れるほど、リカバリーが困難になります。

まだそれほど問題が深刻化する前に、対策を取りましょう。

皆様の勉強に少しでもお役に立ちたい葛西TKKアカデミーが贈る、めったにないキャンペーンです。

今月いっぱいの特別企画ですので、このチャンスをお見逃しなく!!!

2023.06.01

無駄かどうかは君次第!「無駄になる」のではなく「無駄にする」のです!

多くの保護者の方も経験あると思いますが、勉強しない子供が「なんてやっても無駄」と言って勉強しない理由とすることがあります。

この時、皆さんはどのような対応をなさっていますか。

まともに正面から受け止めてはケンカになりますし、勉強しなければならないのになかなかやろうとしない子供に対してイライラするのは親御さん自身のためにも生徒自身のためにもよくありません。

そもそも「無駄」とは何なのでしょうか。

いろいろと考えてみましょう。

勉強は「無駄」なのか

辞書を引くと「役に立たないこと、効果がないこと、やっただけのかいのないこと」などと書かれています。

生徒が使うときには特に、「やっても意味のないこと、やってもやらなくても変わらないこと」のニュアンスで言うことが多いでしょう。

恐らく「自分は勉強してもできないから、勉強しようとしまいと何も変わらない。変わらないなら勉強しても意味がないし何の役にも立たない」という主張なのでしょう。

では、勉強は本当に「役に立たないこと、やっても意味のないこと、やってもやらなくても変わらないこと」なのでしょうか。

無駄の意味はそうだとしても、果たして「勉強=無駄」なのでしょうか。

そもそも世の中の物事に「無駄」はあるのでしょうか。

世界に存在する全てのものに「無駄」だとか「無駄でない」ということはありません。

全てのものは、そんなこととは無関係にそこに存在しているだけです。

それを人間が自分たちの役に立つかどうかなと吟味して、「無駄」だとかそうでないとかに分類しているだけなのです。

従って、勉強も同じくそれが「無駄」かどうかは、その人が「無駄」と判断すれば「無駄」ですし、「そうでない」と判断すればそうではなくなるのです。

これが重要な点ですが、「勉強は無駄」と言っていますが勉強そのものは無駄でも何でもなく、勉強について語る人が勝手にレッテルを貼っているだけというのが真実なのです。

まとめると、勉強そのものは無駄でも何でもなく、ただ勉強を捉えた人が「無駄」と考えれば無駄になるということ。

逆に言うと、その人が「無駄」と思わなければ、勉強は決して「無駄」にはならないのです。

だから、勉強を無駄と言っている生徒は自分がそう決めつけているだけで、それを実証する裏付けはないのです。

「無駄」なるのではなく、自分が「無駄」にするのだ

だとすれば、「無駄になった」というセリフはつじつまが合わない言葉だということが分かります。

「なった」というとそのものが自然にそうなったように感じられますが、実際は人間がそのものに「無駄」の烙印を押しただけで、人間がそのものを「無駄にした」という方が正しい表現になります。

全ての物事はただそこに意味もなくあるのです。

しかし、人間は意味とは無関係なものの中に「意味」を見出してきました。

時には強引で無理やりに、時には客観的で科学的合理的に。

このような営みがあったからこそ文化や文明が発達し、他の動物にない高度な社会を築き上げました。

これこそが人間の人間たる所以とも言え、「意味」を見出す努力を諦めたとき、人は人間としての価値を大きく損なうことになるでしょう。

だから、「勉強は無駄」と言って、勉強の意味を見出す努力を放棄し、勉強という試練から逃避する生徒は、その後の人生においても挑戦せず逃げ回って自身を高めることができなくなります。

「勉強は無駄」と何気なく口にしますが、その結末がどうなるか真剣に考え言葉の重大さに気づいてほしいです。

また、「成功」だけが意味あると考える人も少なくないですが、それも正しくはありません。

「失敗」やそれ以外の物事も、それを今後の人生に役立てようとすれば、その全てから意味を見出し教訓を得ることができます。

そうすると順風満帆の人生より逆風で苦労の多い人生の方が、実は豊かな人間になれるとも考えられます。

つまり、本人の心がけ次第で全てのものは「無駄」ではなくなるのです。

ところが、あらゆるものを「無駄」として切り捨ててしまえば何も残りません。

そうでなく、そこから意味を見つけ今後に活用すれば、これは立派に有意義なものとなり、「無駄」ではなくなります。

つまり、「無駄」は自分が作り出しているものなので、勉強も自分次第で「無駄なもの」にも「無駄でないもの」にもできるのです。

無駄だから勉強しない?

理屈にはつながらないという点です。

これまで見てきたように「勉強=無駄」という論法は必ずしも成立しません。

また、「無駄」なことはしてはいけないという決まりはありません。

むしろ、世の中の有意義なことや新発見には一見「無駄」と思えることから生まれることがよくあります。

先ほど述べたように、「無駄」の中に意味や意義を見つけられるかが人間の技量となるのです。

だから、「無駄」という理由で勉強をしないことは必ずしも正当化できないのです。

ましてや、その根拠となる「無駄」も流動的で本人の心がけ次第でいかようにも変わるのであれば、「無駄だから勉強しない」という考え方は説得力に欠けるものとなります。

そもそも、ここで生徒が使う「無駄」とは勉強しない言い訳を目的としているので、本気で勉強の価値判断を考えている訳ではなく、勉強したくない気持ちに勝てない自分を慰め、勉強から逃げる弱い自分を受け入れてほしいという心の表れなのです。

そうであるならば、「勉強=無駄」の論争の本質、焦点は勉強が無駄かどうかではなく別のところにあるのです。

自分に勝てない生徒の弱い心については、また別の機会で議論したいと考えております。

勉強はやらなくてはいつまで経ってもできるようになるわけでなく、勉強を「最初からできなければ自分には無理」考えるのは自分に対するおごりであり、努力に対する怠慢とも謂えるでしょう。

「無駄」を勉強しない理由にするのは少し無理がある気がします。

人間は成長することが大きな強みであり、勉強も積み重ねていくうちにできるようになるものです。

指導する者としては、「つべこべ考えずにやればいい」と言いたいところです。

ああだこうだ言っている間にやればできるようになるものです。

できないのは言い訳ばかり考えてやらないから、勉強ができないことを恐れ、最初の一歩を踏み出す勇気がないからです。

実際に勉強が分からないと言って多くの生徒が訪れてきますが、多くの場合、できない生徒というのは頭が悪く知能が低いわけではありません。

理解力もありますし、きちんと学び、言われたことをちゃんとやればすぐにできるようになります。

しかし問題は心であり、勉強に対する恐れを取り除き、指導し支える私を信頼し、勇気を持って勉強に向き合えるようにすることが実は一番苦心するところであります。

これまで多くの生徒を見てきましたが、勉強嫌いの生徒も多くいます。

でも、彼らがそうなったのにはそれなりの理由があり、頭ごなしに否定して勉強を強要するのでは得策ではありません。

反って、勉強嫌いを悪化させるだけです。

そうではなく、彼らの立場に立ってその翻弄されてきた経緯を理解し、おびえた心を支えて勉強と向き合う勇気を与えることが、本当は勉強をできるようにさせてあげる最善策の一つであろうと考えています。

少々道がそれましたが、勉強は決して無駄ではありませんし、それを理由に勉強しないことを正当化する必要もありません。

自分がそう信じ込んでいるだけで、考え方を変えれば勉強など恐れるに足らず、ほんの少しの勇気を持って向き合えば、必ず生徒の皆さんにいろいろな意味で報いてくれます。

手助けが必要ならばいつでも手伝いますから、逃げることなく前向きに頑張っていきましょう。

2023.05.30

受験勉強の塾選びはいつがいい?

今回は受験のために塾に入るタイミングについて考えます。

いつから塾で受験勉強を始めるか

そうでなくても、当然早ければ早いに越したことはないのですが、一般的には夏休み前までには塾に入って受験勉強を本格的に始めた方がいいと思います。

それを過ぎると時間的に難しくなってくるので、できれば一学期中に塾選びをして、夏休みには塾を利用しながら本格的な受験勉強を始められるといいです。

もちろんこれを過ぎたら受験は絶対無理という訳ではありません。

本人の努力次第ですが、残り時間は限られているので、目標とする学校への合格を確実にするには、受験勉強をできるだけ早く始めた方がいいです。

普段から勉強ができる生徒、目指す学校がそれほどレベルの高くない場合は、必要な受験勉強も短期で済むかも知れません。

しかし、入試はやってみないと分からないもので、合格をより確がにするには入念に準備しなくてはいけません。

受験をなめてかかると大けがをしますよ。

ましてや、日頃の勉強があまりできていない、目標校のランクが非常に高い、または倍率が高いとなると、やらねばならない勉強も増えますので、三年生になってからではもうすでに遅いかも知れません。

よって、受験勉強のために塾に入るタイミングを考えるには、先ず自分の置かれている状況をしっかり把握し、自分に何ができて何ができないのか、合格するには何をしなければならないのか綿密に分析する必要があります。

それによって早めに塾に入って受験勉強をスタートさせなければならないか、それとも遅めでも十分間に合うか判断できます。

ところが、この判断は受験の経験のない生徒自身や、受験についてあまり詳しくない保護者の方々には難しいことと思います。

そんな時は学校の先生でもいいですし、どこか塾の先生でもいいので、専門家に相談することをお勧めします。

もちろん葛西TKKアカデミーでもご相談は承りますので、気軽にお問合せください。

入塾していなくても大丈夫です。

ただし、相談しても既に手遅れではいけませんので、思い立ったらすぐにご相談いただいた方がよろしいでしょう。

受験で塾を利用するメリット

1.志望校に向けた適切な受験対策

よって、生徒の現状を調べ、その生徒が合格するに必要なことが分かります。

そして、的確に教材を提供して指導してくれます。

一人で受験勉強する場合は、生徒自身が経験ないのでどれだけ勉強すればいいか分からず勉強が不十分になったり、受験特有の学習を落としていたりする可能性があります。

学校の先生は他の生徒も見ないといけないので、ひとりの生徒に十分な時間を割けないこともあるので、受験勉強専門の先生がいてくれることは受験生にとっては大きなメリットになります。

2.豊富な情報力

最近はインターネットが発達し、検索すれば志望校の情報は得られますが、果たしてそれが信用できるものかどうかはなかなか分かりません。

同じ学校でも偏差値が大きく違っていたりします。

塾であれば、毎年受験生を扱っているので常に情報収集はしていますし、卒業生から直接情報を得ることもあるので、インターネットにはない正しく最新の情報を知ることができます。

また、塾同士のネットワークなどで情報交換することもあるので、入試などきちんと分析した上での傾向や対策が分かります。

このように塾だからこそ得られる情報、塾だからこそ分かる正確な情報というのは、塾の持つ大きな強みです。

塾を選ぶときに注意すること

1.先ずは体験授業を受けてみましょう

塾に通うということは決して費用が安いわけではないので、貴重なお金を無駄にしないためにもよく考えて決めましょう。

いくら有名で実績がある塾であっても相性というものがあるので、決める前に実際に授業を受けていいか悪いか決めましょう。

いくら良くても「どうしても合わない」ということはあるのです。

そういう時は他の塾を当たった方がいいです。

体験授業は基本的にどの塾でもやっています。

塾としても、この生徒が本当に自分のところでうまくやっていけるか見極める必要があるので、体験授業を実施しているのです。

少なくともこれがない塾は敬遠された方がいいかと思います。

2.費用を確認

知らないうちに「○○講習」とか補習とか教材費とか模試代とか、いろいろな出費を後から要求されることがありえます。

しかも、入塾したら必須で拒否はできないなどといわれることもあります。

毎月何万円と授業料を払ったうえに、長期休暇では夏期講習、冬期講習、受験直前特別授業などそれぞれ何十万円と請求されることもあります。

「こんなにお金がかかるなんて知らなかった」とは言えず、少なくとも家庭では想定外の出費となることも。

こんなことが起こらないように、学習内容に加えてお金のことは事前にしっかり聞いて、理解し合意した上で入塾を決めてください。

3.自分の目的に合った塾のスタイル

中堅校を目指すのに、上位校向けの受験対策をする塾では時間も費用も勉強内容も無駄になる可能性があります。

自分は集団授業がいいのか、個別指導がいいのか、授業スタイルもしっかり検討しなくてはなりません。

最高の勉強ではなく、最適の勉強ができる塾を選びましょう。

因みに葛西TKKアカデミーでは

ただし、これは受験に向けた勉強を始めるという意味で、基本的にそれまでの勉強の少なくとも基礎は出来ているという前提になります。

1年から3年一学期までの勉強の基本に不安がある受験生は、できればそれまでに復習を終えてくれると受験勉強が何とかなるかと思います。

そうでない場合は、受験勉強とこれまでの復習の同時進行となるので、多少勉強がきつくなります。

とは言え、結局は本人の努力次第なので、同時進行になるから受験が必ずしもうまくいかないという訳でもありません。

この点は是非ご相談ください。

また、費用面に関しても、葛西TKKアカデミーでは毎月の授業料のみで、長期休暇に伴う特別講習費などは頂いていません。

少しでも家計の負担を減らし、思い存分生徒たちに勉強してほしいからです。

個人経営の小規模学習塾なので、費用の面に関しては各家庭の経済状況を鑑みて、必要であればいくらでも交渉できます。

家計の許す範囲で構いません。

お金のことで生徒たちが勉強できないのは非常に可哀想と考えていますので、お金のことは心配しないでください。

授業形式は一応個別指導ですが、同じ受験生でまとまって勉強した方がいい場合は少人数での対応となります。

せっかくなので同じ境遇の受験生同士が集まって、お互いに協力し切磋琢磨するのも悪くはないと考えています。

もちろん、他の受験生とは別に指導した方がいいときは、一対一の個別指導もできます。

一学期も中盤にさしかかり、そろそろ本格的に受験勉強に動き出した方がいい時期です。

部活をやっている生徒は、部活の最後の追い込みで忙しいかも知れませんが、先手を打って受験勉強を始めた方が入試は有利になるので、「部活が終わるまで」と待たない方がいいと思います。

葛西TKKアカデミーでなくても構いませんが、そろそろ真剣に塾選びを始めましょう。

塾によってはもう受け付けないところもありますので、よく調べてください。

葛西TKKアカデミーはいつでもご相談に応じますので、気軽にお問い合わせください。

もちろん、塾に行かなくても受験はできますし、一人でやれる生徒はそれで結構です。

でも、どうしても不安な場合は、一つの選択肢として塾もご検討ください。

いずれにしても、悔いのない受験勉強をしていただけるように願っております。

ご健闘をお祈り申し上げます。

2023.05.05

今日は子供の日!勉強のためにも日本の代表的な年中行事は理解しておきましょう!

端午の節句とも言われ、鯉のぼりを上げたり、五月人形を飾ったりして、男子の成長を祝う日です。

しばしば述べてきたように、日本の伝統的年中行事は学校の勉強や受験でも扱われる話題です。

よって、これら年中行事を詳しく知っていることは、生徒の勉強の糧になります。

もうすでにシリーズ化の感はありますが、今回はこの端午の節句についてお話したいと思います。

端午の節句の由来

奈良時代には既に行事として端午の節句があったようですが、そのころはまだ男子の成長を祝う日ではなかったようです。

病気や災いを防ぐという意味合いが強く、当時の人々は菖蒲やヨモギを軒下に飾り、菖蒲湯に入ったそうです。

つまり、健康と幸福を願って行われていたのです。

しかし、鎌倉時代になり武士が栄えてくると、端午の節句に関わりのある「菖蒲」が武士道を尊ぶことを意味する「尚武」と同じ音であることから、端午の節句が武士のお祝いの日になりました。

更に江戸時代になると、将軍家に男子が生まれると人々は玄関前に馬印やのぼりを立てたことから、端午の節句に兜や人形、鯉のぼりを飾って祝うようになり、現在のような端午の節句の形に近づきました。

昭和に入り戦後、5月5日が『こどもの日』制定され、子供の幸福を願うだけでなく、その人格を尊重し母親に感謝する意味も含まれていました。

こうしてそれまで男子の成長を願う端午の節句が、全ての子供に拡大され、『こどもの日』=『端午の節句』というふうになりました。

端午の節句にすること

1.鯉のぼり

では、どうして「鯉のぼり」を立てるのでしょうか。

「鯉のぼり」はこれも中国に由来し、流れの早い滝を登り切った魚は龍に変化するという伝説があります。

そこではたくさんの魚が滝登りに挑戦しますが、ことごとく失敗してしまいます。

しかし、唯一、鯉だけが滝を登り切り、見事龍になったそうです。

ここから、立身出世の象徴として「鯉のぼり」が立てられるようになったのです。

2.鎧兜や人形

梅雨が近づくこの時期に、武士は「虫干し」をして鎧兜を出していました。

また、武士たちが戦の前に、身の安全を祈願して神社に鎧や兜を奉納したそうです。

このように武士の習慣に習って鎧兜を飾るようになりました。

そこで、子供をけがや病気から守ってほしいという願いを込めて、兜や鎧が飾られるようになりました。

また、五月人形も金太郎や桃太郎のように、健康で強く優しい心を持った人物になってほしいという願いを込めて飾られるようになりました。

これら鎧兜や五月人形には子供を災難から守る「厄除け」の意味もあります。

3.菖蒲湯

薬草として菖蒲の湯に入って、体を健康に保つように願いました。

季節の変わり目で体調を崩しやすいこの時期に、菖蒲の力で乗り越えようということです。

4.柏餅

この縁起の良い木にちなんで、江戸時代から柏餅が食べられるようになったそうです。

以上、大まかではありますが、端午の節句についてご説明いたしました。

加えてそれぞれの地域に独特の習慣もありますので、こちらも調べてみると面白いことがたくさん見つかると思います。

いずれにしても、子供は私たちの未来を担う存在であり、彼らが幸せな世界で生きられるように、先人である私たちは努力をしないといけません。

子供たちの健康と幸福を願うと共に、今の自分が彼らのために十分に尽力しているか省みるよいチャンスかも知れませんね。

また、勉強に関して言うならば、年中行事は非常によく扱われる話題なので、この機会に親子でこどもの日について語り合い実際にお祝いすることによって、実感として子供たちに単語の節句の意義を理解してもらえるといいです。

2023.05.03

五月病にならないためにすること

今はゴールデンウィーク真っ最中ですが、これが終わったころから五月病になる人が急激に増えていきます。

そこで今回は特に五月病対策に重点を置きながらお話したいと思います。

五月病になりやすい人ってどんな人?

しかし、人によってストレスになりやすい安い人とそうでない人がいます。

この違いは性格などによって現実の捉え方が異なるからで、ストレスへの耐性がある人は五月病になりにくいです。

では、逆に五月病になりやすい人の性格はどのようなものがあるのでしょうか。

1.生真面目

いい加減にすることができず、いい意味で手を抜いたりガス抜きをすることができません。

新年度で環境が変わり、新しいことに早く慣れてどんどんこなしていかないといけないこの時期に、どうしても自分を追い詰め頑張りすぎてしまいます。

そのような状態では、日々のストレスをまともに受けてしまうので、五月病になりやすくなります。

2.責任感が強い

自分で「これはやらなくてはならない」とプレッシャーをどんどんかけてしまい、不慣れでうまくできないこの時期に、人並み以上にストレスを募らせてしまいます。

同時に、周囲の人間が規定通りにやらなかったりするとそれも許せず、必要以上にストレスを感じてしまいます。

3.完璧主義者

何事もきちんとできていないと気が済まない性格で、決して悪いことではないのですが、新しい環境に慣れていないときには完璧に仕事をこなすのは難しく、どこかしら上手くいかないのはよくあることです。

しかし、自分の高い理想と違う結果になることが許せず、現実とのギャップにストレスと積み重ねてしまいます。

周囲の人間にも厳しく、それが人間関係の悪化につながり、それが新たなストレスにつながります。

4.自分を押し込めてしまう

誰とも相談できず、全ての問題を自分で抱え込んで、解決できないで苦しむ。

自分の中にどんどんため込んで、ストレスを発散できないので、どんどん鬱のような状態が続きます。

自分ができていないことで自身を否定してしまい、将来に希望が持てず、どんどん後ろ向きなって、自分の殻に閉じこもってしまうこともよくあります。

五月病対策

医学的に食事や睡眠を改善することも有効ですし、対人関係を改善することも重要です。

では、具体的にどうするか考えていきましょう。

1.セロトニンを増やす食事に改善

セロトニンは精神の安定と安心感を上げる脳内物質で、トリプトファンというアミノ酸から作られます。

このトリプトファンは体内で生成できないので、食事を通して体内に取り入れることになります。

トリプトファンを含む食品として、納豆、味噌、豆腐などの大豆製品、チーズやヨーグルトなどの乳製品、ごはんやパスタなどの穀類などを積極的に食べるようにしましょう。

トリプトファンを体内に多く摂取すれば、脳内のセロトニンを増やすことができ、ストレスを軽減するので、これらの食品を中心とする食生活に代えていきましょう。

2.質の良い睡眠

現実的には仕事や勉強で忙しく、十分な睡眠時間を確保することはとても難しくなっています。

そこで、短い時間でも十分に脳が安らぐように、睡眠の質を改善することを心がけましょう。

例えば、睡眠前には脳を覚醒してしまうカフェインを取らないようにして、脳への刺激の強いブルーレイを出す形態やパソコンなどをいじらないというもは良い方法です。

食事は睡眠直前ではなく少なくとも3時間前には済ませ、ぬるめのお風呂にゆっくりつかると、ぐっすり寝ることができます。

3.日光を浴びながら軽い運動

また、軽めの有酸素運動で活性化されるので、朝の軽いジョギングやウオーキングなどはお勧めです。

こうしてセロトニンをたくさん分泌させることができればストレスも減るでしょう。

ただ、毎日このような運動を続けるというのは一人では難しいので、一緒に運動してくれる人を見つけるとより成功しやすくなります。

こうして運動が毎日の習慣となれば、苦も無くストレス軽減に役立ちます。

4.溜めているものを吐き出す

そうであれば、そのストレスをどのようにして発散するかは大事です。

心の中の悩みやもやもやを打ち明けらえる相手がいるといいです。

ここは家族が協力して、子供たちの良き聞き手となってあげましょう。

必ずしも家族でなければならないということはありませんが、誰か一人でも心を割って話せる相手がいるとストレスは大幅に軽減されます。

そのためには、子供たちにとって安心して話せる信頼関係を普段から構築する必要があります。

これがないと話しても、反ってストレスになるかも知れません。

また、言葉が難しければ、紙などに書いて吐き出すのも良い方法です。

もちろんカラオケなど、「こうすればストレスが発散できる」という手段、ルーティーンを一つでも持っているとストレスからの回復が早まります。

5.一人になれる時間

全てのことから解放され、ストレスを忘れてしまえる時間も人間には必要であり、ストレスからの回復に大きな力となります。

いつも寄り添って「ああだ、こうだ」聞いて話すだけでなく、その子が一人でそっとしてあげられる時間を尊重し、それができる環境を提供することも大事です。

以上、今回は五月病の対策を中心に考えてみました。

上記のような対策でストレスが減り、五月病にならなければそれが一番です。

しかし、それでもなってしまった場合は、病院に行ってお医者さんに相談することも考えましょう。

五月病から脱するヒントやアドバイスが聞けるかも知れません。

五月病がひどく、どうしても学校に行けないときは無理して登校しないでください。

反って病気が深刻化してしまいます。

プレッシャーはあるかも知れませんが、なってしまったらここは開き直ってじっくり時間をかけてよくしていくのも一つの方法です。

長い人生、この際、焦らずしっかり改善していきましょう。

2023.04.30

発達障害をご存知ですか?教育で注目されているワードです!

最近教育において注目されるワードの一つです。

子供が「落ち着きがない」「上手く言葉がしゃべれない」「人の話を正確に理解できない」「注意力や集中力がない」などの問題点が見られたとき、これまでは単に「そういう性格」「頭が良くない」「ふざけている」として本人が悪いと叱りつけたりしたことはありませんか。

自分が考える普通と異なる言動をする子供に対して苛立ち、頭ごなしに怒りをぶつけたりしたことはありませんか。

他の子供と同じようなことができず集団行動が苦手で、先生がいくら教えても勉強についていけない。

当然、学校の成績は芳しくありませんが、それは本人のやる気がないからなどと酷評される。

これまでは上記のような対応が一般的で、問題児として教育においても困った存在、トラブルメーカーとして認識されていました。

そして多くの場合、本人の責任または育て方の問題とされ、当事者や家庭が問題解決の主体と見なされていました。

しかし、最近の研究によるとどうもそういう場合ばかりではないことが分かってきました。

どうもこれは生来のもので、脳の働き方が一般の生徒と違うらしいのです。

このような時、一般的に「発達障害」と考えられるようになり、教育において医学的アプローチができるようになってきました。

因みに、「発達障害」は子供特有のものではなく、多くの大人たちも自分や周囲が「発達障害」と分からないまま、日常を生活しており、仕事や社交なとで問題となっています。

今回は子供の「発達障害」に注目して、いろいろ議論したいと思います。

「発達障害」の種類

1.ADHD(注意欠陥多動性障害)

ただし明確にADHDと言えないものも多く、その子がADHDと気づかれることなく大人になってしまう例も多々あります。

その原因は脳内の機能障害で、神経伝達物質が正常に機能せず、これらの症状が現れるそうです。

2.LD(学習障害)

また、推論することも困難で一般的な「勉強」でなかなか問題が解けません。

症状によって読字障害、書字障害、算数障害と細かく分けられます。

人により症状の現れ方が異なり、気づかれにくいことも多く、診断が非常に難しいです。

脳機能の障害と考えられていますが、その部位や原因はまだ特定されていないそうです。

3.自閉スペクトラム症

自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを読み取るのも得意ではありません。

特定のことに執着したりこだわりが強かったりします。

また、光や音などの感覚が過敏であることもあります。

「発達障害」が導入された意義

その原因も、単に頭が悪い、性格や考え方に問題があるとして基本的に本人の問題または、本人をそのようにさせた育て方の問題と考えられてきました。

そして、その対策も強制的に勉強させたり指導したりというもの。

しかし、多くの場合そのような対応は上手くいかず、本人を余計に内向的にさせたり反抗的にさせたりすることもよくあります。

周囲からダメ人間のレッテルを貼られ、落ちこぼれとして学校生活を送らざるを得ない。

または、学校での生活に馴染めないため登校ができなくなることも。

「発達障害」という考え方に対する注意点

教育の放棄!?

前述の通り、このような行動を起こす生徒の中には脳内の働きに問題があり、それを医学的アプローチを以って対処改善するのが良いと考えられるようになりました。

このように教育に医学的アプローチが導入されたことは非常に画期的であり、教育の問題に新たな手法が加わったことは望ましいことでもあります。

ただ、医学的にも未解明の部分も多く、一般の勉強が苦手な生徒と発達障害によって勉強ができない生徒との境界線もはっきりしません。

よって懸念されることの一つとして、勉強ができない、学校生活がうまくできないからと言って、そのような生徒を全て発達障害と見なし、教育的アプローチを放棄し医療に丸投げしてしまうことがあります。

本来は教員や親など教育に携わる人間がそのこと真剣に向き合い、互いに理解しながら改善すべきです。

しかし、これは非常に手間を時間がかかり、時には相互に辛く苦しい思いもします。

そのような大変な仕事が教育ですが、そんな困難から逃げ出す方便に発達障害た使われるのならば、本末転倒です。

本当に障害なのか?

しかし、「発達障害」とはその生徒にとって「障害」なのでしょうか。

先ほど述べたように、一般の生徒と発達障害の生徒を明確に隔てることは難しく、多くはその中間のグレーゾーンに位置しています。

仮に発達障害と診断されてもその中身は千差万別で、中には一般生徒と何ら変わりがなく、ただ勉強が苦手なだけではないかと思える生徒もいます。

何か薬を投与しなくてはいけないという訳でもなく、手術が必要という訳でもありません。

そう考えると「発達障害」というネーミングは誤解を招きかねないので、再考の余地がある気がします。

「障害」と聞くだけで周囲の目も変わるでしょうし、本人の自分に対する認識にも影響があると思います。

また、「発達障害」と診断されたことが本当に障害なのか、それとも様々な個性の一つなのかという疑問もあります。

教育、特に学校という枠組みに上手くはまらないという理由で「障害」と認知するのはいかがなものでしょうか。

全ての生徒をたった一つの仕組みに合わせるのが教育とは思いません。

むしろ、様々な個性を持つ生徒が全て健全に成長できるよう、多様性に合わせた教育が提供できることが肝心だと考えます。

その生徒の持つ特性が学校という制度に合致しなくても、それを障害と見なすのではなく、一つの個性として尊重し生かし伸ばそうと尽力するのが教育ではないでしょうか。

このような視点に立ってみると、実は「発達障害」と呼ばれる生徒たちも大きな可能性の宝庫であると考えられます。

「障害」として非難すれば、その生徒は心に傷を負い委縮して自己否定をし、結果、希望も見いだせなくなるでしょう。

人間生きるのには希望が不可欠です。

しかし、「できない」ではなく「できる」に注目すれば、その生徒も自分に自信がつき、自己肯定感が身に付き、自主的にチャレンジするようになって、明るい未来が見いだせるようになるでしょう。

従って、「発達障害」という言葉のイメージに引っぱられて誤った対応をしないように気をつけなくてはなりません。

教育はとても難しい問題であり、こちらの期待する通りに生徒が答えてくれるとは限りません。

そこに「発達障害」という概念が教育に導入され、医療という新しい手法が使えるようになったことは、より良い教育を目指すうえで非常に有効であると言えます。

しかし、「発達障害」が単に教育の逃げや生徒に対する誤った認識の要因になるようならば注意が必要です。

「発達障害」かと思っても、自分の勝手なイメージで生徒を判断するのではなく、専門家の診断を仰ぎましょう。

そして、正しく「発達障害」に向き合いましょう。

どのような生徒でも自己実現ができるように、適切に支えてあげることが重要です。

2023.04.20

問題集の使い方!やっぱり質より量ですよ作戦!

学校のテストで良い成績を修めるため、勉強をより深く理解し身に付けるため。

特に受験生は、これから迎える入学試験に合格するために、自分の実力を上げるために、問題集に取り組む人も多いと思います。

各問題集には目的があり、その目的を達成するのに適したつくりになっています。

しかし、それを理解し何が自分に最もふさわしい問題集なのか選ぶのは非常に難しいことです。

更に、入手した問題集をどのように活用していくかもよく考えるべき事柄です。

そこで今回は問題集の使い方の一つを紹介し、どのように問題集を選び利用するのか参考にしてもらえればと思います。

質より量作戦!

これはとにかく片っ端からひたすら問題集を解くというやり方です。

一冊の問題集を深く詳しくするのではなく、一度やったら使い捨て次の問題集に取り掛かるといスタイルです。

もちろんただやるだけではなく、答え合わせをした後、解説などを使ってどうやったらそういる答えを導き出せるのか確認することは大切です。

しかし、一問一問にじっくり時間をかけるというより、より多くの問題をこなし、様々な問題パターンに触れたり似たような問題を繰り返し解くことで、反射的に解法や答えが浮かぶことを目指します。

反復作業をすることで自然により深く脳に勉強を定着させることができます。

つまり、一つ一つの問題を深堀りしない代わりに、問題を解く回数を増やすことで自然に問題の解き方が身に付くという訳です。

質より量作戦の注意点

そのためには問題集はなるべく薄いものを選びましょう。

分厚いものだと一冊終わるのに時間が掛かり、途中で挫折したり飽きて止めてしまう生徒がたくさんいます。

薄い問題集を短期間で終わらせ、一つ終われば次へとどんどん使い捨てる感じでやってください。

そして、問題を解くときも一つの問題にあまり時間をかけず、パッと見て分からない問題は後回しにして、できる問題を先ずやって、残った時間で飛ばした問題をやってください。

それも時間が掛かりそうなら答えと解説を見てください。

このようにスピード感が重要なこの作戦ですが、それでも間違ったところ分からず飛ばしたところの解説はしっかり読みましょう。

とは言え、サッと見て「なるほど」と思えれば十分だと思います。

その場で100%できるようにならなくても大丈夫です。

すぐに忘れるかも知れませんが、この作戦では様々な問題に当たるので、重要な問題は必ずまた出てきます。

そして、何度も同様の問題を解くことで重要な問題は理解し解けるようになります。

最初は「全く分からない」、二回目は「分からないけど、前にやったことがあるなあ」くらいで大丈夫です。

三度めは「あ、そうそう、似たような問題やったことある。確か解き方は・・・」、四度目になると「はいはい、分かっていますよ。何度もやったことあるもん。こうするんでしょ。」というような感じで、気づけばできるようになっている。

繰り返すごとに「なるほど」が増え、勉強が自然と身に付くので、生徒が勉強時に受ける負担は比較的軽くなります。

しかし、繰り返すことが要なので、根気が要求されます。

でも、その点は同じことを繰り返すのとは違い、似たような問題でも毎回違うのである程度の新鮮さがあり、飽きるということは回避できるかと思います。

もう一つ注意点としては、問題集は一つずつ用意しましょう。

最初に何十冊と買って、目の前においてしまうと、その量に圧倒され心が折れてしまうかも知れません。

一つ終わったら次を買うという風にするのがいいでしょう。

この方法のメリット

一つ一つの問題に時間をかけず、問題の経験値を増やすことで気づけばできるようになる(理想的には)ので、それほどプレッシャーもかからないと思います。

また、テンポよく調子が乗ってくると、やっている本人もハイになり、なんだかた楽しくなってきます。

「ハイ次、ハイ次」とどんどんチャレンジしたくなります。

そして、この作戦の最大のポイントは達成感が大きいことです。

次から次へと問題集をやるので、自分のやった問題集がどんどんたまってきます。

気づけば問題集の山ができます。

それを見れば自分がどれほど努力したかが目で見える形で分かり、実績としてとても分かりやすいです。

「自分はこれだけやったのだから大丈夫」と自信を持って試験に臨めます。

この方法のデメリット

そして、この方法に相応しい薄めの問題集も本屋に十分あるとは限りません。

時には問題集を探して何件もはしごしないといけないかも知れません。

そうなると貴重な受験勉強の時間が無くなる可能性もあります。

この問題をどのように解決するか、一思案必要です。

また、この方法に慣れる前に疲れて挫折するかも知れません。

普段から勉強に慣れていない生徒にとっては、問題集に取り組むだけでも困難で、習慣のようにできるまで時間が掛かります。

そこまで苦にならず続けられるか心配です。

ここは周囲の励ましなどのサポートが欠かせません。

以上、『質より量』作戦をご紹介しました。

やり方がいまいち分からないようでしたら、気軽にご質問ください。

丁寧にご説明いたします。

テンポよく様々な問題集を解いていくので、一つのことをずっと集中して勉強するのが苦手で飽きっぽい生徒には向いているのではないでしょうか。

経済的負担など欠点はありますが、それらを克服できれば気軽に勉強できるのでお勧めです。

ただ、量が要求されるのでこれをこなせるだけの十分な時間的余裕はあった方がいいでしょう。

受験生なら特に、試験日から逆算して自分にやれるだけの時間が残されているのか確認が必要です。

まだ一年と思っていたら、あっという間に試験本番になりますよ。

勉強は計画的に!

どのような勉強方法が適しているかは、その人の性格や環境、考え方などが大きく影響するので、誰でも通用する唯一の勉強方法なんてありません。

ということはいろいろ試しながら自分で見つけるしかないのです。

そのためには勉強法をたくさん知っている方が有利です。

従って、今後もいろいろな勉強法をご紹介したいと思いますので、参考にしていただければと思います。